29 : 1866 – La Païva s’installe aux Champs-Elysées

Champs-Élysées, rapide historique

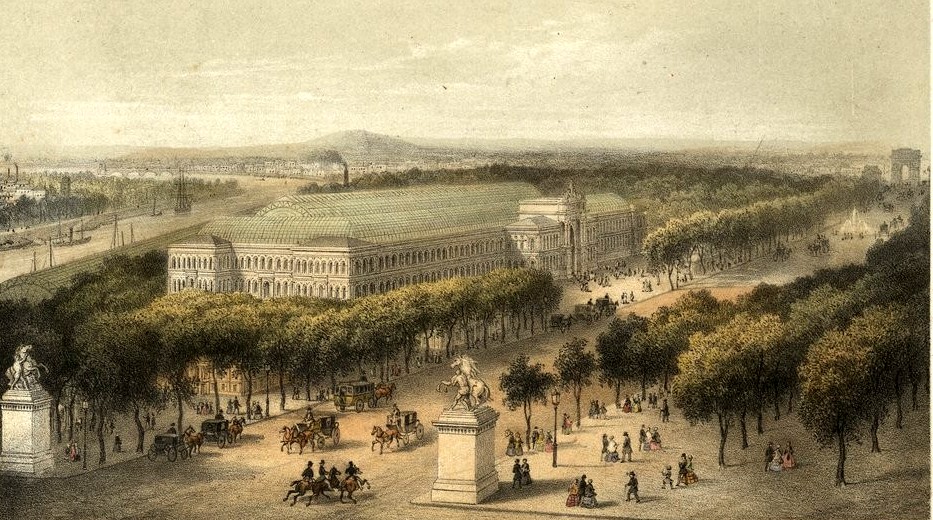

Les Champs Elysées en 1855 (peinture de Deroy – gallica.bnf.fr)

Au milieu de bois et terrains marécageux, c’est tout d’abord un chemin carrossable voulu par Louis XIV pour faciliter la liaison avec les domaines royaux de Saint-Germain et de Versailles (en construction). Dans le prolongement du jardin des Tuileries, une perspective confiée à Le Nôtre qui gravit la colline du Roule.

En 1709, le « Grand-Cours » prend officiellement son nom actuel.

En 1770, la colline du Roule est arasée, puis l’avenue élargie et prolongée jusqu’à la Seine.

Aucune construction d’importance pour l’instant sinon quelques guinguettes ; l’endroit a mauvaise réputation, fréquenté par les prostituées et les mauvais garçons, malgré la proximité des jardins des hôtels particuliers du jeune faubourg Saint-Honoré.

C’est à partir de la Révolution que la physionomie de l’avenue va changer. L’avenue est élargie sous le Directoire, les premiers établissements élégants ouvrent leurs portes mais il est encore téméraire de s’y aventurer la nuit ; Philippe Lebon y est assassiné en 1804 dans un bosquet sombre – l’inventeur du gaz d’éclairage !

Sous Louis-Philippe, l'architecte Jacques Hittorff métamorphose le bas de l’avenue à partir de 1834 : parc à l’anglaise, quatre fontaines monumentales et, enfin, réverbères (toujours en place).

Un théâtre, un cirque (où la Belle Otéro et Emilienne d’Alençon firent leurs débuts – cf. plus loin), de nouveaux cafés et restaurants ; il ne manque plus que le palais de l’Industrie construit pour l’exposition universelle de 1855 (à l’emplacement des Grand et Petit Palais), pour que la mode de l’avenue soit définitivement lancée (la même année est construit le théâtre Marigny, où s’illustrera Offenbach - cf. 25).

Les luxueuses demeures vont se multiplier à partir de ce moment.

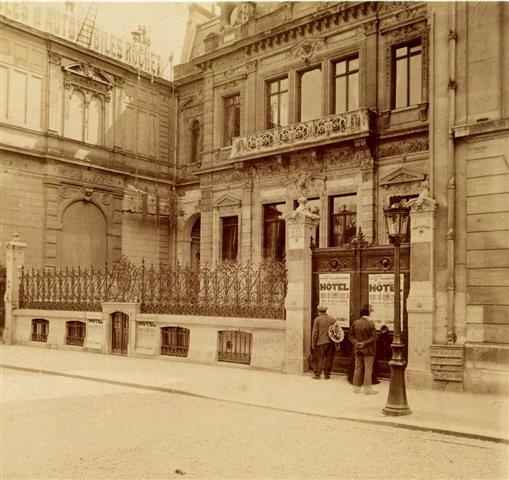

Les Champs Elysées par Eugène Atget, fin des années 1890 – gallica.bnf.fr

De ces hôtels particuliers, il reste un bel exemplaire :

No 25 : l’hôtel de la Païva

Construit entre 1856 et 1866 par Pierre Manguin, pour le compte d’une des grandes courtisanes du Second Empire, la Païva. Un hôtel néo-renaissance italienne avec un jardin suspendu.

Par Eugène Atget – fin des années 1890 – gallica.bnf.fr

Le coût de construction défraya la chronique ; il est vrai que Von Donnesmark, son amant et protecteur, ne lésine pas sur la qualité des matériaux et la richesse des décors, ce que certains trouvaient convenir au besoin de représentation d’une parvenue : un grand escalier d'onyx jaune à formes contournées, une salle de bains de style mauresque avec des robinets de bronze doré incrustés de six énormes turquoises, foisonnement de peintures et de sculptures, dont certaines réalisées par le jeune Jules Dalou. Des statues de marbre grandeur nature. Et une cheminée encadrée par deux nymphes en bronze doré avec un entourage de malachite.

Salle à manger – photo Anthony Rauchen

Bien entendu, l’élévation de ce palais sur les Champs pour les beaux yeux d’une demi-mondaine suscite envie, jalousie et ironie ; ainsi, la réponse d’un chroniqueur à la question : « Où en sont les travaux ? - Ça va, répondit Scholl. Le principal est fait. On a posé le trottoir ! ».

Ou bien encore : l’hôtel de la Païva ? Qui paye y va !

Snobée par l’aristocratie et la haute bourgeoisie bien pensante, la marquise de Païva donne ici des fêtes somptueuses restées célèbres. Nous aurions pu y rencontrer les Goncourt, Théophile Gautier, Ernest Renan, le magnat de la presse Emile de Girardin, Léon Gambetta ou le philosophe Hippolyte Taine.

Après le départ de la Païva en 1877, l’hôtel des Champs sera vendu à un banquier berlinois James Soloschin ; Pierre Cubat, ancien cuisinier du tsar, y installe un restaurant réputé. Le Travellers Club y est installé depuis 1903.

Qui était la Païva (1818-1884) ?

Vers 1850 et vers 1870

Elle naît à Moscou, en 1819, de parents juifs polonais réfugiés en Russie. À l'âge de seize ans, son père pauvre drapier du ghetto et sa mère Anna Maria, accordent sa main à Antoine Villoing, un modeste tailleur français qui lui permet de s’extraire de son milieu. Elle lui donne un fils et très vite fuit Moscou et la misère pour suivre un bel inconnu qui après un long périple l'accompagne jusqu'à Paris.

Elle rencontre le pianiste Henri Herz qui lui fait connaître Liszt, Wagner, Théophile Gautier. Elle s'affirme rapidement comme une des femmes les plus en vue. Revers de fortune de Herz ; le couple se sépare.

Elle quitte Paris pour Londres où les lords se succèdent. En 1848, elle regagne Paris et épouse un noble portugais, Albio-Francesco marquis Aranjo de Païva en 1851, dont elle portera le nom, « qui sonne bien », mais dont elle se sépare (sans divorcer bien sûr) rapidement ; la légende veut que la séparation ait eu lieu le lendemain de la nuit de noces, avec cette phrase de Thérèse à son mari : « Vous avez voulu coucher avec moi et vous y êtes arrivé en faisant de moi votre femme. Je me suis acquitté cette nuit […] Je voulais une position sociale et je l’ai, mais dites-vous bien que votre femme n’est qu’une prostituée. Nous devons nous séparer ».

Le mariage dure seulement quelques mois avant la séparation. Le marquis ne s’en remettra jamais vraiment ; vieilli et ruiné, il se suicide après la guerre de 1870.

Veuve, elle épouse son amant du moment, le comte Henckel von Donnersmarck, cousin de Bismarck et doté d’une confortable richesse.

Avant celui des Champs-Élysées, Donnesmarck lui offre d’abord un hôtel 28, place Saint-Georges, vers 1840, un palais néo-renaissance dans le tout nouveau quartier de la Nouvelle-Athènes, où les Lorettes essuient les plâtres (cf. 13).

Après les dix millions de francs or consacrés à l’hôtel des Champs, son mari fait restaurer par le même architecte, Pierre Manguin, le château de Pontchartrain, où elle va en villégiature et y reçoit diverses personnalités dont Gambetta.

Les Champs, Ponchartrain, cela ne suffit pas ; vers 1868, elle entreprend, avec le comte, de faire construire en Silésie, par l'architecte parisien Hector Lefuel (pavillon de Marsan, achèvement du Louvre), une vaste demeure, le château de Neudeck, en Silésie, à l'architecture et au décor intérieur similaires à Pontchartrain mais dans des proportions beaucoup plus vastes. La motivation réside peut-être ailleurs que dans le simple apparat : être la maîtresse (puis la femme à la mort du marquis de Païva) du cousin de Bismarck, suscite des soupçons.

En 1877, elle est contrainte de quitter la France, se retire en Silésie où elle décède le 21 janvier 1884, âgée de soixante-cinq ans.

Rousse flamboyante, femme d’un fort tempérament, Thérèse eut de nombreux autres amants, dont son voisin, le comte de Gramont, ainsi que Napoléon III, empereur et érotomane notoire : il est fort probable que la Païva fut l’une des visiteuses de la rue du Bac, où Napoléon III avait sa garçonnière (« vêtu d’une redingote bleue et d’un pantalon gris, coiffé d’un chapeau de bourgeois, il sortait des Tuileries par une petite porte discrète. Une voiture, où se trouvaient deux gardes du corps, le conduisait rue du Bac. Là, il retrouvait, selon les jours, une actrice, une cocodette, une soubrette, une femme du monde, une courtisane… »).

La marquise de Païva n’est pas la seule courtisane à avoir investi la belle avenue, Emilienne d’Alençon avait élu domicile au n° 32, sans oublier Sarah Bernhardt qui fut dans un premier temps fichée comme prostituée.

Les Grandes Courtisanes

Native de Fougères, fille d’une fileuse et d’un tailleur ancien chouan, très tôt orpheline, recueillie par un oncle qui s’établit à Paris.

D’une « beauté émouvante », elle est le modèle, puis la maîtresse du sculpteur James Pradier en 1825, qui lui conseille de se lancer dans une carrière d’actrice, à Bruxelles puis à Paris. Sa loge est fréquentée par nombre de soupirants, dont le comte Demidoff avec qui elle mènera quelque temps une vie fastueuse en Italie.

Son talent est plutôt controversé, il lui arrive d’être sifflée. C’est pourtant elle qui est choisie pour jouer la princesse Négroni dans Lucrèce Borgia, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, pièce de Victor Hugo, rappelons-le. C’est pour ce dernier qu’elle abandonne le théâtre et la vie de courtisane.

Céleste Mogador (1824-1909)

La Reine de la Polka et la comtesse de Chabrillan

Élisabeth-Céleste Venard, du quartier du Temple où ses parents étaient boutiquiers. Céleste est à bonne école avec sa mère qui, veuve, collectionne les amants et considère les liaisons comme des compléments de ressources.

Elle s’enfuit de la maison familiale à 14 ans après une tentative d’attouchement du concubin de sa mère. Elle est recueillie par Thérèse une fille publique, se fait arrêter et connaît la Prison de Saint-Lazare ; ce séjour la convainc de tout faire pour échapper à la misère, une seule solution, la prostitution. Libérée, elle se fait encarter dans une maison de tolérance, probablement le « Grand 6 » rue des Moulins (cf. 42).

C’est en fréquentant les bals, en particulier le bal Mabille, que Céleste va connaître la renommée. Cornaquée par Bridibi, maître à danser, elle devient une danseuse en vue. Sa rivalité avec Reine Pomaré (voir ci-dessous) la consacre en 1844 : Céleste Mogador est née.

C’est le début de l’ascension sociale tant désirée ; elle multiplie les amants, fréquente la bohême et les lieux à la mode, achète le château du Poinçonnet, dans l’Indre.

Parmi ses liaisons, un nommé Lionel de Guigues de Moreton, comte de Chabrillan, jeune aristocrate mais endetté, un temps Consul de France à Melbourne où la spéculation le ruine définitivement (il meurt en 1858 à Melbourne).

De retour en France et ne manquant jamais de ressources, la comtesse, veuve, se consacre maintenant à l’écriture, publie des mémoires vite censurées, des romans feuilletons et divers articles de presse.

En 1862, elle vend son château et devient propriétaire du théâtre des Folie-Marigny, mais fait faillite. Trois ans plus tard, elle est directrice du théâtre des Nouveautés, devient infirmière durant le siège de Paris de 1870, s’essaye à la photographie, tient un cabinet de lecture, avant de finir ses jours dans un asile, rue des Martyrs où elle meurt à 85 ans.

Elle aura donc été grisette, fille encartée, soupeuse, femme galante, courtisane, puis comtesse.

La Dame aux Camélias (1824-1847)

Marie Duplessis par Camille Roqueplan.

Alphonsine Marie Plessis est née à Nonant-le-Pin, dans l’Orne. Lorsqu’elle arrive à Paris à 15 ans, cette ex-servante d’auberge est illettrée. Trois ans plus tard, elle est riche et admirée des hommes pour sa beauté et sa conversation !

C’est au bal masqué de l’Opéra, fameux lieu de rencontre (cf. 26), qu’elle fait la connaissance du comte Edouard de Perrégaux en 1842. Il l'installe dans un luxueux appartement de la rue d'Antin, et Marie s’octroie une petite particule, devient du Plessis.

Deux ans plus tard, alors que les rapports avec Edouard se sont distendus, un autre comte devient le protecteur de Marie : Gustave de Stackelberg, 78 ans. Elle habite maintenant un magnifique entresol, boulevard de la Madeleine, « le » boulevard où il faut être.

Les mauvaises conditions de vie de son enfance l’ont vite rattrapée, elle souffre de phtisie depuis 1842, alors qu’elle a 18 ans. Elle tente de se soigner en fréquentant les établissements thermaux, Bade, puis Spa, mais rien n’y fait. Elle meurt dans son appartement parisien, qu’elle ne quitte plus, le 3 février 1847.

Alexandre Dumas fils fut son amant – une « liaison fiévreuse » - entre 1844 et 1845. Un an après le décès de Marie, il publiait son célèbre roman où Armand Duval a plus d’un trait commun avec le comte de Perrégaux.

Au fait, pourquoi les camélias ? Un code pour les initiés : si Marie ornait sa tenue d’un camélia blanc, elle était disponible, et rouge si elle était indisposée.

La Reine Pomaré (1825-1847)

Reine Pomaré par Eustache Lorsay 1844 (wikipedia.org)

Élise Sergent, enfant de la balle, son père est chef d’orchestre et sa mère écuyère, tous deux chez Franconi. Une éducation soignée, contrairement à beaucoup d’autres.

Se retrouvant enceinte à 17 ans d’un ami de la famille, et craignant son père, elle s’enfuit et loge dans une chambre d’hôtel miteuse (c’est sans doute là qu’elle contracte la tuberculose – la phtisie - qui l’emportera quelques années plus tard, tout comme Marie du Plessis).

Son enfant mort en bas âge, Élise est entraînée dans une vie précaire de lorette.

En mai 1844, elle fait sensation au bal Mabille lors d’une soirée qui la consacre « reine de la polka ». Son allure fière, son teint et son épaisse chevelure noire lui valent le nom d’une reine tahitienne (Pomaré). Quelques mois plus tard, c’est la « confrontation » avec Céleste Mogador, il y aura deux reines.

Sa renommée attire les écrivains, les journalistes et les dandys, dont Baudelaire qui eut probablement une liaison avec elle.

Un soir, les passants des boulevards la voient conduisant à grand train une calèche à quatre chevaux louée pour elle par Alfred d'Orsay, alors que le cocher se prélasse dans la voiture.

La tuberculose la ronge, elle est prise de toux violentes mais il faut danser, briller en permanence pour garder ses amants fortunés.

Un jour, elle s’effondre en voulant participer à une valse, la bouche en sang. Son protecteur lui retire tout soutien financier. Endettée, sans ressources, elle meurt à 22 ans.

Une polka pour Reine Pomaré

Une des lionnes des boulevards du Second Empire, une habituée du Café Anglais. A chacune sa stratégie : avant de passer la nuit chez un de ces messieurs, sa femme de chambre porte chez lui son déshabillé sur lequel elle a laissé, comme par mégarde, l'étiquette avec le prix du vêtement, en général trois mille francs. Voilà le client fixé sur le prix de la nuit à venir.

Anna Deslions est probablement le principal modèle de la Nana de Zola (cf. 50) : un père ouvrier, lorette à ses débuts (cf. 13), elle conserve ses allures canaille (l’anti-Marie du Plessis).

Parmi ses protecteurs, celui qui lança sa carrière, Napoléon-Jérôme Bonaparte, le Prince Napoléon, alias « Napoléon V », alias « Plonplon », fils de Jérôme, cousin de Napoléon III.

Elle a son hôtel rue Lord-Byron et on y joue gros jeu.

Sa carrière décline dès que Plonplon l’abandonne ; elle passe de mode avant que sa carrière ne s’achève avec la maturité naissante. Elle doit vendre les quelques biens qui lui restent.

Un de ses anciens amants lui vient en aide, un Espagnol du nom de Perez ; il lui loue un modeste appartement, rue Taitbout.

"Si j'étais riche, disait-elle, je pourrais dormir le soir."

Hortense Schneider (1833-1920)

Hortense Schneider dans « la Périchole » (gallica.bnf.fr)

Le jour de Pâques, Hortense voit arriver sous ses fenêtres un chariot portant un gigantesque oeuf de Pâques. L'oeuf s'ouvre en deux et laisse apparaître un élégant coupé attelé à deux chevaux, avec son cocher et son postillon. Rares sont les demi-mondaines qui réussissent à « dénicher » un client capable d’un tel cadeau.

Fille d'un tailleur bordelais, Catherine (avant de devenir Hortense) est entraînée dès son plus jeune âge dans l’art lyrique.

La rencontre avec Offenbach, qui lui est présenté par son amant, le chanteur Jean Berthelier, est fondatrice. Elle est engagée aux Bouffes-Parisiens dès leur ouverture (cf. 25). Elle restera son interprète la plus illustre (La Belle Hélène, 1864 par exemple).

En 1858, de sa liaison avec le duc de Gramont-Caderousse naît un fils infirme. A sa mort, le duc lui lègue une partie de sa fortune afin de subvenir aux besoins de l’enfant.

1867, deuxième exposition universelle de Paris ; première d’un autre chef d’œuvre d’Offenbach, la Grande-Duchesse de Gérolstein. C’est un triomphe, toutes les têtes couronnées du monde se pressent dans sa loge, Napoléon III, le prince de Galles, le tsar Alexandre II, Ismaïl Pacha, avec qui elle part un temps en Egypte.

Commentaire du chanteur Paulus : « Hortense Schneider fut la triomphatrice du Second Empire. Sa cour était aussi suivie que celle des Tuileries… et plus amusante. Les souverains, en visite à Paris, s'empressaient d'y accourir, aussitôt les hommages officiels rendus et venaient quêter, de la belle étoile, un sourire… et le reste. Or, comme le cœur était aussi hospitalier que la maison, on l'avait surnommé plaisamment le Passage des Princes. » On parle de sa loge, bien sûr.

Après la chute de l'Empire, la carrière d'Hortense, qui a près de quarante ans, décline.

Après la mort d’Offenbach, en 1880, elle arrête de se produire et consacre le reste de sa vie à s’occuper de son fils infirme.

Elle meurt à Paris en 1920, quelques mois après son fils.

Sarah Bernhardt (1844-1923)

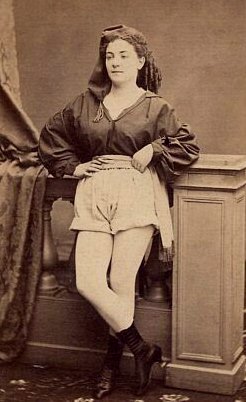

Sarah Bernhardt par l’atelier Nadar (gallica.bnf.fr)

Fille de Judith Bernardt (ou Van Hard), modiste et courtisane sous le nom de « Youle ». On ignore qui était son père (ou bien était-il notaire au Havre). Sarah fut délaissée par Youle, une présence incompatible avec la vie mondaine. Elle est en nourrice à Quimperlé où elle ne parle que le breton. Heureusement, le duc de Morny (demi-frère de Napoléon III et un des conjurés du coup d’état du 2 décembre 1851, cf. 23), l'amant de sa tante, l’inscrit dans une institution à Versailles. Premières expériences théâtrales qui la conduisent à un concours du Conservatoire où elle est reçue, en 1859.

1862-1866, premier séjour à la Comédie-Française, d’où elle est renvoyée pour avoir giflé une sociétaire. C’est à partir de cette date que la carrière de « dame galante » est tracée par la police des mœurs, car soupçonnée de prostitution clandestine.

Un contrat avec l'Odéon, triomphe dans Ruy Blas en 1872, qui lui vaut d'être rappelée par la Comédie-Française où elle joue dans Phèdre en 1874, « le » rôle de Sarah, celui de la Berma de Proust, personnage largement inspiré de l’actrice, qu’on surnomme aussi « la Divine ».

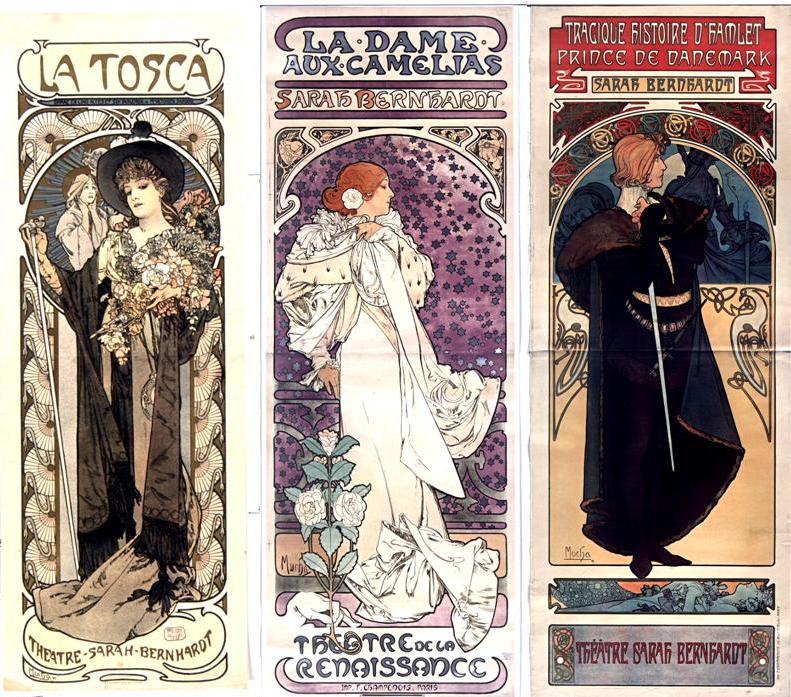

La « Divine » vue par Mucha (gallica.bnf.fr)

En 1880, elle crée sa propre compagnie, devient la première comédienne à faire des tournées sur les cinq continents, jusqu’au far-west ! La première star. Hamlet, l’Aiglon, la Dame aux Camélias (!), autant de rôles immortels.

Dès 1900, elle joue même pour cette attraction foraine qu’est le cinématographe (cf. 44).

La vie de la courtisane est à la hauteur, riche et mouvementée, pour quelqu’un qui, pourtant, ressemblait à « une éponge sur un manche à balai », selon Dumas fils qui la détestait. Ses amants sont nombreux Gustave Doré, les acteurs du « Français », Mounet-Sully, Lucien Guitry, le prince de Galles ou Victor Hugo.

Elle eut également une liaison avec deux personnalités qui, elles aussi, inspirèrent Proust : Charles Haas – une des inspirations de Charles Swann – une passion pour celui qui la trompait sans états d’âme, et Robert de Montesquiou – modèle du baron Charlus.

Elle n’oublie pas les meneurs politiques de la toute jeune Troisième République, tels Léon Gambetta (souvent cité), Ducasse et le comte de Rémusat, moyennant rétributions.

Sa devise était « Quand même » en référence à son audace et à son mépris des conventions.

Virginia de Castiglione (1837-1899)

A la différence des précédentes, elle est de noble extraction, fille d’un marquis de Sardaigne.

Un mariage de classe, en 1854, avec le comte Francesco de Castiglione. Le couple aura un fils, Giorgio (1826-1867).

Délaissée par son mari, elle prend des amants puis se retrouve dans le lit du roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel II.

La réputation de la jeune femme est établie, elle n’a que 18 ans quand son cousin Cavour, le promoteur de la future unité italienne, lui demande de se rendre en France pour séduire Napoléon III (ce qui ne doit pas être compliqué). Elle et son mari s’installent à Paris, 10, rue de Castiglione (cela s’impose).

L’affaire est entendue avec l’empereur en juin 1856, à Marnes-la-Coquette (la cocotte ?). Une liaison qui fait suffisamment scandale pour que le mari soit contraint de rejoindre l’Italie (il devra vendre ses possessions pour rembourser les dettes de son épouse).

La liaison avec Napoléon dure deux ans, avant qu’il ne s’en lasse. La comtesse gardera cependant quelques faveurs auprès de la cour.

C’est par la photographie que la comtesse va connaître une certaine postérité : à partir de 1856, elle sert de modèle pour le photographe Pierre-Louis Pierson, 450 portraits pour lesquels elle organise elle-même la mise en scène vestimentaire, elle y dépense pratiquement toute sa fortune personnelle.

Dans les années 1860, 40 séances pour 176 poses. Les photographies de la Castiglione ont marqué l'histoire de la photographie. Ses poses innovantes, son travail sur la mise en scène anticipent les méthodes des photographes contemporains.

Déchéance : la mort de son mari et de son fils en 1867, puis la chute du Second Empire, amènent Virginia à une réclusion progressive dans son sombre domicile, 26 place Vendôme, puis 14, rue Cambon. Réfugiée dans le passé, elle réalise entre 1893 et 1895, 82 photos où elle revêt ses tenues fastueuses d'antan. Elle n'a plus de dents, presque plus de cheveux, elle porte un masque. Pathétique.

Chez elle, les miroirs sont voilés ; neurasthénique et misanthrope, elle ne sort qu'à la nuit tombée. Elle décède à son domicile le 28 novembre 1899 à 62 ans.

La Castiglione dans les années 1850 et les années 1890 (gallica.bnf.fr)

http://spenceralley.blogspot.com/2015/12/la-divine-comtesse-iii.html

La Belle Otero (1868-1965)

Caroline Otero par Jean Reutlinger (wikipedia.org)

Caroline Otero commence très tôt à exercer ses talents. Fille d'une Gitane, une enfance misérable, dont elle s'évade en dansant dès 14 ans dans des bouges de Barcelone. Un jour, elle prend le train pour Paris où elle va vite s'imposer, à la scène comme à la ville. D'un caractère impétueux, elle n'hésite pas à « corriger » certaines de ses rivales, tout en faisant, elle aussi, de fructueuses conquêtes.

Premier gros poisson pris à l’hameçon, le baron Ollstreber, banquier de profession, très laid mais qui a le bon goût d’offrir chaque jour un bijou : « Dans ces conditions, déclare-t-elle, on ne peut même plus dire qu'un homme soit laid! » Entre autres cadeaux, la rivière de diamants de "Marie-Antoinette".

Autre prise, mais d’envergure, l'empereur Guillaume II. Dans la même famille victorienne, Edouard VII (prise facile), ainsi qu’Alphonse XIII d’Espagne, Nicolas II, Léopold II de Belgique. C’est dire la pointure de la personne.

La Belle Otero s'y prend à merveille pour faire payer ses admirateurs. Il faut débourser pour un déjeuner avec elle. Mais tous les trésors que l'Espagnole a accumulés, s'en iront hélas comme la fumée sur les tables de jeux.

Elle mourra presque centenaire, vivant grâce à une rente que lui verse le casino de Monte-Carlo, reconnaissant. Sa devise : « la fortune ne vient pas en dormant seule. »

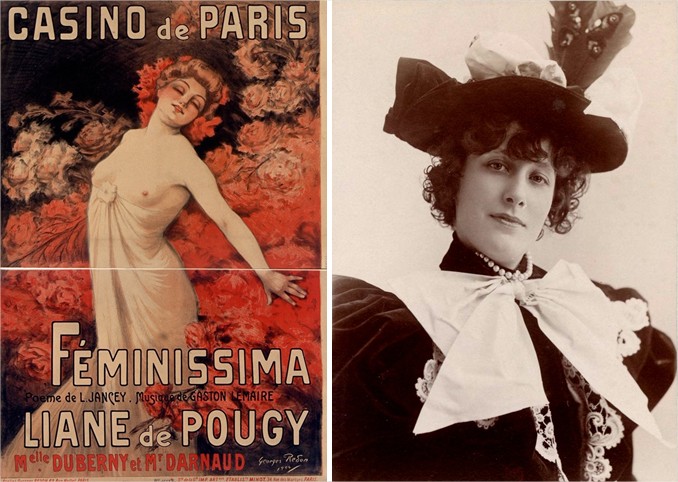

Liane de Pougy (1869-1950)

Gallica.bnf.fr

Anne-Marie Chassaigne, native de la Sarthe, est la fille d’un d'officier ; elle reçoit une éducation stricte au couvent de Sainte-Anne-d’Auray qui lui donne le goût d’une tenue irréprochable, laquelle fera l’admiration des hommes. Mariée à 16 ans à un jeune lieutenant de vaisseau, avec qui elle a un enfant. Apprenant qu’elle le trompe, son mari la blesse à la fesse d’un coup de pistolet. Elle s'enfuit, s'installe à Paris et obtient le divorce.

Son pygmalion est Henri Meilhac, auteur dramatique et septuagénaire. Il la fait entrer aux Folies-bergère. C’est le début de la carrière de courtisane de Liane de Pougy. Sarah Bernhardt, devenue son amie, lui fait comprendre qu'elle n'a aucun talent de comédienne mais cela n’empêche pas le prince de Galles (encore lui), à qui Liane avait eu l’audace d’envoyer une invitation, de venir l’applaudir et d’apprécier ses talents.

Hôtel particulier, collection de bijoux qu’enrichissent les grands ducs russes venus faire leur tournée parisienne. Sa rivalité avec la Belle Otero contribue à la célébrité de l'une comme de l'autre.

Grande audace pour l’époque, Liane est ouvertement bisexuelle, connaît un amour passionné avec la romancière Natalie Clifford Barney.

Contrairement à beaucoup de ses consoeurs, par son éducation bourgeoise, elle sait gérer son patrimoine et sait se ranger à temps. A 41 ans, elle épouse Georges Ghyka, prince roumain de quatorze ans plus jeune qu'elle.

A la mort du prince, en 1945, la vieille dame entre comme novice dans le Tiers-Ordre de Saint-Dominique ! Sœur Anne-Marie-Madeleine de la Pénitence, séculière non cloîtrée, meurt en décembre 1950, mais à l'hôtel Carlton de Lausanne !

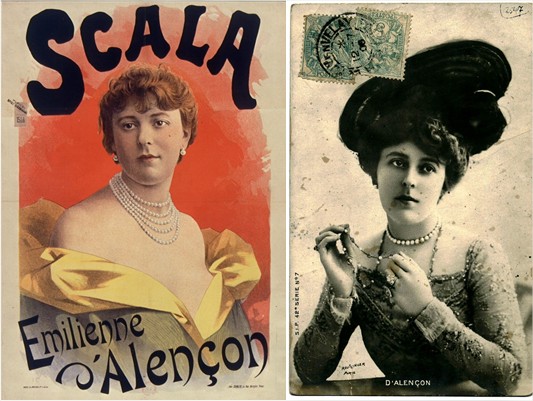

Emilienne d’Alençon (1870-1945)

A droite, photo de Reutlinger (gallica.bnf.fr)

L’une des Trois Grâces, avec Caroline d’Otero et Liane de Pougy.

Il est temps d’évoquer le souvenir de Charles Desteuque, dit « l’Intrépide vide-bouteilles ». Journal dans le Gil-Blas, il s’était spécialisé dans la promotion des grandes horizontales, telles Liane de Pougy ou Caroline Otéro ; la Goulue (cf. 37) lui doit aussi en partie sa carrière, et bien d’autres.

Alors qu’elle n’a que 15 ans, Desteuque prend en charge le lancement dans le demi-monde d’Emilienne Marie André. Quatre ans plus tard, elle fait ses débuts comme danseuse au Cirque d’été. Suivent le Casino de Paris, les Menus-Plaisirs, les Variétés et, surtout, les Folies Bergère où Desteuque a quelques fonctions.

On retrouve les mêmes têtes couronnées dans le tableau de chasse d’Emilienne, Léopold II, le prince de Galles, futur Edouard VII, Guillaume II.

Sa belle pièce est le jeune duc d’Uzès, lointain descendant de la veuve Cliquot et fils de la duchesse d’Uzès, célèbre pour être l’une des toutes premières femmes à avoir piloté une automobile. Appartement aux Champs-Élysées, attelage, domestiques et même quelques-uns des bijoux de sa mère la célèbre duchesse. Cette dernière l’envoya au Congo pour l’éloigner de la croqueuse de diamants.

Nouveau protecteur, Etienne Balsan, industriel joueur de polo (et futur amant de Coco Chanel). Puis, en 1905, elle reste dans le domaine hippique en épousant le jockey Percy Woodland.

Suivent pour elle aussi des revers de fortune, ses biens sont vendus à l’Hôtel Drouot en 1931. Elle meurt à Monaco en 1945.

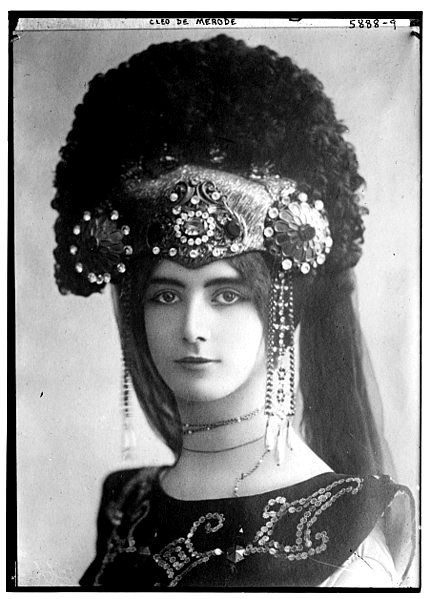

Cléo de Mérode (1875-1966)

Wikipedia.org

Pour terminer la liste, Cléopâtre-Diane de Merode, jeune aristocrate formée à l'école de l'Opéra de Paris, connaît une carrière internationale.

Parmi ses conquêtes, les habituelles têtes couronnées. Sa beauté inspire Toulouse-Lautrec, Degas et le sculpteur Falguière.

Mais son histoire appartient plutôt au début du XXe siècle.

Dernières remarques sur les Grandes Horizontales

Elles ont toutes fait preuve d’une grande intelligence et grande force de caractère. Le demi-monde fut pour elles la seule issue pour échapper à la misère ou à la vie recluse promise aux jeunes filles de la bonne société.

Elles ont fait le succès des grands établissements parisiens : les Folies Bergère, Maxim 's, le Café Anglais ou la Maison Dorée.

On dit que sans les Trois Grâces, le terme de Belle n’aurait pas existé. Ce monde disparaîtra avec la Première Guerre Mondiale.

Mais … elles n’échappent pas à la surveillance de la police des mœurs, et à la surveillance sanitaire, étant donné les ravages dévastateurs de la syphilis, en particulier sur l'apparence.

Mais … "Laissez passer la chiffonnière de l'avenir" crie un enfant en voyant passer une élégante en voiture à cheval. Ce fut souvent le destin des demi-mondaines, une fois la jeunesse disparue.

Mince ! Lola Montès et Odette de Crécy, future Mme Swann puis de Forcheville, allaient être oubliées !

Gallica.bnf.fr

La réputation de Paris en termes de prostitution n’était plus à faire. Déjà, le Val d’Amour, au cœur de l’île de la Cité médiévale était connu autant en province qu’à l’étranger. Du Directoire à la Restauration, les prostituées occasionnelles ou non se comptaient par milliers dans et autour du Palais-Royal.

Il semble cependant que cette activité connaît son apogée entre le Second Empire et la Belle Epoque. L’image du Paris libertin est ouvertement évoquée dans les guides touristiques, certains se spécialisant dans ce domaine.

Un commerce qui touche toutes les classes sociales, de l’indigence à l’aristocratie. Dans le bas de l’échelle, les « Pierreuses » qui officient dans les terrains vagues autour des barrières d’octroi ; les serveuses des brasseries, qu’on appelle les « verseuses », les pensionnaires des maisons closes (cf. 42), les « insoumises » clandestines parmi lesquelles bon nombre d’occasionnelles, telles les Grisettes et les Lorettes (cf. 13) qui ont besoin de boucler le mois.

Paris, nouvelle Babylone, multiplie les lieux de rencontre : les terrasses des cafés et les restaurants, les loges de l’opéra, les déambulatoires des caf’conc’ ou plus simplement les trottoirs des grands boulevards.

Bref, une prostitution aux multiples visages, permettant à certaines de juste survivre et offrant à d’autres une ascension fulgurante, telles la Païva et quelques autres, recevant leurs admirateurs dans leurs hôtels particuliers.

Un homme de la bonne société se doit d'avoir une maîtresse et une maîtresse qui soit à la mode. Le fin du fin est une femme qui a eu une nuit avec l'Empereur. Voici quelques unes de ces demi-mondaines, également appelées cocottes ou grandes horizontales, les « étoiles de la haute prostitution ».

Juliette Drouet (1806-1883)

Anna Deslions (1829-1873)