26 : 14 janvier 1858 – L’attentat d’Orsini

(& les Opéras de Paris)

L’attentat du 14 janvier 1858, 19, rue Le Peletier

Le Second Empire, tout comme la Monarchie de juillet, repose sur un escamotage, une révolution encore une fois subtilisée.

Napoléon III lui-même est ambigu : auteur d’un ouvrage, l’extinction du paupérisme, qui semble montrer son empathie pour les nombreux démunis, élu président de la République grâce à une forte adhésion populaire (et une campagne populiste, un programme saupoudré d’utopies). L’adhésion des classes laborieuses est telle que son coup d’état laisse un grande partie d’entre elles indifférente.

Les piliers du régime sont les mêmes que ceux de Louis-Philippe : l’armée, le clergé, la grande propriété. Et, pourtant, 7 ans après le coup d’état, le régime donne une apparence de stabilité.

L’attentat

Température clémente ce 14 janvier 1858, beaucoup de Parisiens déambulent sur les grands boulevards et aux abords de l’Opéra le Peletier.

Une haie de gardes devant l’édifice. Au programme un acte de Guillaume Tell et Marie Stuart. Napoléon et Eugénie sont attendus.

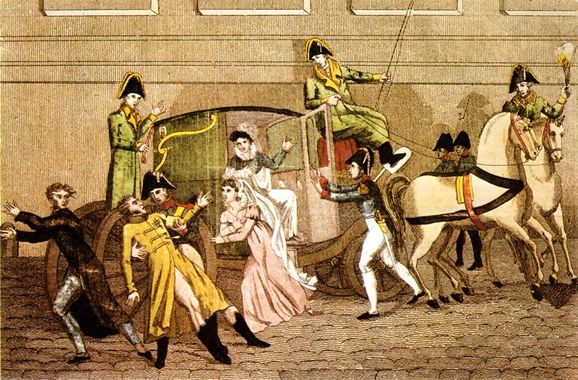

À 20 h 30, le cortège impérial se présente sur le boulevard des Italiens : un escadron de lanciers, puis la berline de l’empereur, la voiture de la princesse Mathilde, la fille de Jérôme Bonaparte.

Une violente explosion éclate au moment où le général Roguet tend sa main à l’impératrice pour l’aider à descendre de sa voiture, désintégrant les vitres de l’opéra et des maisons alentour, éteignant par le souffle tous les becs de gaz et déclenchant un énorme tumulte. Personne n’a le temps de se remettre de ses émotions, une deuxième explosion quelques secondes plus tard, puis une troisième.

La première bombe avait été lancée sous les chevaux des lanciers, la deuxième sous l’attelage impérial, la troisième renverse la berline.

Dans un désordre total et dans une semi obscurité, au milieu des cadavres de chevaux, les blessés sont innombrables ; on comptera 156 blessés et 8 morts (quatre autres décèderont au cours de la nuit), l’impératrice est découverte couchée sur le trottoir, couverte du sang du général Roguet, blessé. L’empereur, lui, n’est pas blessé ; le couple pénètre rapidement dans le théâtre et prend soin de se montrer ostensiblement dans la loge pour calmer l’assistance en émoi.

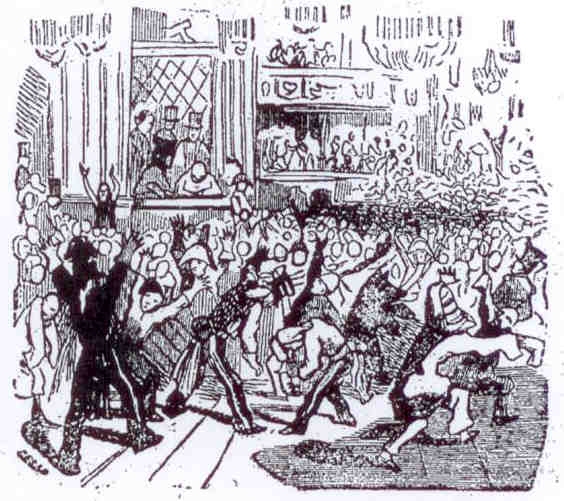

L’attentat d’Orsini par Alexandre Waldow (gallica.bnf.fr)

L’attentat d’Orsini par H. Vittori (Carnavalet)

L’arrestation des auteurs

Elle sera rapide. Avant l’explosion, Hébert, commissaire de faction, avait repéré un homme, les cheveux grisonnants, se tenant ostensiblement près de la porte réservée au couple impérial, porteur d’un paquet.

Il est connu des services de police : Pieri, proche du républicain italien Mazzini mais considéré comme émeutier professionnel dangereux. Il est immédiatement emmené au poste de police mais sans être interrogé.

Les soupçons s’étaient portés vers les carbonari dont beaucoup étaient réfugiés à Londres, les déclarations de Pieri vont confirmer les doutes. Les complices sont promptement arrêtés : Gomez, alias Swiney, qui se dit britannique et domestique auprès d’un Mr. Allsop, riche brasseur, c’est lui qui a jeté la première bombe ; un jeune homme de 21 ans, marié, deux enfants, di Rudio, patricien déclassé qui doit vendre ses propres vêtements pour nourrir sa famille, lui aussi ancien mazziniste passé au terrorisme ; enfin, un soi-disant Allsop, Felice Orsini de sa véritable identité.

Felice Orsini

Fils d’un officier carbonaro, né en 1819 dans les États pontificaux, docteur en droit. Dès 18 ans, il rejoint l’organisation républicaine et unitaire secrète « Jeune Italie » fondée par Giuseppe Mazzini. A 23 ans, il combat aussi bien l’Autriche occupant le nord est de l’Italie que les Etats pontificaux, où le pape, depuis le congrès de Vienne de 1815, a rétabli un système féodal. Lui et son père sont arrêtés à Forli, Felice est condamné aux galères à vie puis gracié par Pie IX.

1848, le « Printemps des Peuples » (cf. 19) : Mazzini à la tête de l’éphémère République romaine. Orsini est commissaire général à Ancone (ou il se comporte en despote).

Un comble, ce sont les canons de la République française, devenue conservatrice, qui remettent le pape sur son trône en 1849. A sa tête, le président de la République Louis-Napoléon Bonaparte !

Après cet échec, Orsini reprend le chemin de la conspiration à Venise, Vienne, en Suisse, en France, en Hongrie où il est arrêté et emprisonné à Mantoue. Il s’évade grâce à la complicité d’une femme amoureuse.

Orsini s’est maintenant fixé un objectif : abattre celui qui fut le fossoyeur de la république romaine, maintenant « empereur des Français ».

Il se réfugie à Londres, recrute Pieri, Gomez et di Rubio. Les fonds sont apportés par le nommé Allsop, et l’expertise scientifique pour la fabrication des bombes par le chimiste français Simon Bernard. Les conspiratrices entrent en France avec les bombes, des éléments pour lampe à gaz pour les douaniers.

Après un long travail de repérage, ils apprennent que le couple impérial assistera à une représentation à l'opéra le Peletier, prévue à 20 h 30.

Les conspirateurs prennent place dès 19 h, Pieri devant l’Opéra, les trois autres de l’autre côté de la rue.

Répression et procès

Aux Tuileries, sous la pression de Morny, le régime se durcit, Napoléon III décide la suppression des journaux, royalistes ou républicains, un renforcement du pouvoir militaire.

La répression policière est impitoyable. Le général Espinasse est nommé ministre de l’Intérieur où il met en application avec sévérité la loi de sûreté générale : toute action ou complicité d'acte accomplie dans le but d'exciter à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres est punissable de prison. Peut être déporté sans jugement tout individu condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, offense contre la personne de l'Empereur, ou ayant été condamné à la suite des journées de juin 1848 et du coup d’état du 2 décembre 1851(cf. 23).

Par ailleurs, l'enseignement de la philosophie et de l'histoire est supprimé au lycée, les pouvoirs disciplinaires de l'administration augmentés.

La loi de sûreté générale s’applique jusqu’en mars, 450 personnes sont renvoyées en prison ou transportées en Algérie ; la plupart d'entre elles étant libérées au plus tard le 15 août 1859 à l'occasion d'une amnistie générale pour célébrer les victoires de l’empire … en Italie du Nord.

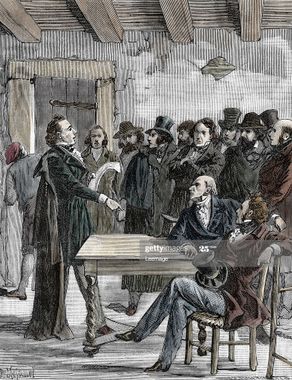

Le procès d’Orsini et de ses complices s’ouvre le 25 février 1858. L'instruction judiciaire a été brève, Orsini reconnaît immédiatement le crime et s’accuse d’avoir tout organisé. La défense d’Orsini est assurée par Jules Favre, futur ministre de la IIIe République.

A côté de ses complices falots et apeurés, Orsini apparaît comme un chef courageux aux convictions républicaines bien accrochées et un patriote convaincu.

Trois des conjurés sont condamnés à mort, Gomez aux travaux forcés, la peine de di Rudio commuée en bagne à vie du fait de sa jeunesse.

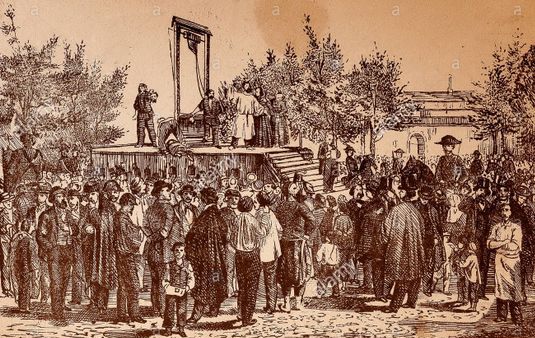

Le 13 mars, Orsini et Pieri marchent pieds nus vers l’échafaud, la tête couverte du voile noir des parricides, en chantant le Chant des Girondins.

Vive l’Italie ! Vive la France ! crie Orsini se tournant vers la foule avant d’être poussé vers la bascule. Cela se passe place de la Roquette (cf. 38)

La supplique d’Orsini et les conséquences de son action

La veille de sa mort, Orsini fait parvenir une lettre à l’Empereur :

« J’adjure votre Majesté de rendre à l’Italie l’indépendance que ses enfants ont perdue en 1849, par le fait des Français (…). Que votre Majesté se rappelle que les Italiens, au milieu desquels était mon père, ont versé leur sang pour Napoléon le Grand, partout où il lui plut de les conduire ; qu’elle se rappelle que, tant que l’Italie ne sera pas indépendante, la tranquillité de l’Europe et celle de votre Majesté ne seront qu’une chimère : que votre Majesté ne repousse pas le vœu suprême d’un patriote sur les marches de l’échafaud ; qu’elle délivre ma patrie, et les bénédictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la postérité. »

Cette supplique pour l’Italie aurait incité l’empereur à la clémence. Elle l’aide aussi à prendre la décision de s’impliquer dans la question de l’unification italienne.

Les victoires en Crimée contre la Russie (bataille de l’Alma, siège de Sébastopol) ont remis la France au premier rang.

Il contacte secrètement Camillo Cavour, président du Conseil des ministres du Royaume de Piémont-Sardaigne à qui il propose son aide pour la création d'un royaume de Haute-Italie, lors des accords de Plombières (juillet 1858), en échange du duché de Savoie et du comté de Nice. Mais, soucieux de ne pas froisser les catholiques, il demande le maintien du pouvoir temporel du pape à Rome. L’objectif n’est pas encore l’unité italienne mais affranchir les Italiens du nord de la tutelle autrichienne. En avril 1859, l’Autriche déclare la guerre au royaume de Piémont-Sardaigne, la France actionne le traité d’alliance avec le roi Victor-Emmanuel et entre guerre à son tour. L’Autriche est battue à Montebello, Palestro, Magenta et Solférino. L'Autriche accepte de céder la Lombardie mais obtient de garder la Vénétie.

Le mouvement d’unité ne peut s’arrêter là, les foyers révolutionnaires s’activent, de nombreux duchés et principautés se rallient au mouvement, Garibaldi lance la fameuse expédition des Mille. Le 14 mars 1861, le Royaume d'Italie est proclamé et Victor-Emmanuel devient roi d'Italie.

Les milieux catholiques français voient les États pontificaux en péril. Napoléon III laisse des troupes à Rome jusqu’en 1870.

Depuis 1860, la Savoie et le comté de Nice, patrie de Garibaldi, sont français, et Garibaldi sera un temps député français.

Un carbonaro a attenté à la vie d’un autre carbonaro

Louis-Napoléon Bonaparte, né en 1808, fils de Louis Bonaparte et d'Hortense de Beauharnais, neveu de Napoléon Ier et petit-fils de Joseph, fut aussi un expert en matière d’intrigue et de conspiration.

Il est exilé avec sa mère en Suisse après la loi du 12 janvier 1816, bannissant tous les Bonaparte du territoire français, élevé dans le culte de l'empereur, convaincu de son destin.

Louis-Napoléon en 1836

À partir de 1823, Hortense et ses fils se partagent entre la Suisse et Rome. C’est dans cette ville que Louis-Napoléon se forme à la politique aux côtés des libéraux italiens.

Lui et son frère, Napoléon-Louis ( !), se rapprochent de la société secrète des carbonari, républicains partisans de l’unité italienne et, par conséquent, des Etats pontificaux.

En mars 1831, les deux frères participent aux insurrections dans les territoires pontificaux ; échec des insurgés qui doivent se replier sur Bologne où ils se retrouvent encerclés par l'armée autrichienne et les armées pontificales, puis sur Forli (ville natale de Felice Orsini). Dans cette ville, Napoléon-Louis succombe à une épidémie de rougeole, dont le propre père de Felice Orsini, qui fait aussi partie des insurgés, sera également victime ! Napoléon-Louis avait 27 ans.

Hortense parvient à rejoindre son fils, Louis Napoléon, à l'exfiltrer vers la France et à rejoindre Paris ; elle obtient du roi Louis-Philippe une audience le 26 avril 1831 et l'autorisation de rester à Paris plusieurs jours, le temps que Louis-Napoléon se rétablisse, avant de rejoindre l'Angleterre.

Ce ne sera pas le seul coup de force de la part de Louis-Napoléon :

- en 1836, tentative de soulèvement à Strasbourg avec une poignée de partisans. Il est exilé aux États-Unis.

- 1840, débarquement à Boulogne et tentative de ralliement de la garnison. Echec total et condamnation à perpétuité.

- 1846, évasion de la forteresse de Ham en empruntant les vêtements et les papiers d'un peintre nommé Pinguet, nom que les caricaturistes transforment en Badinguet (plaisantin) pour lui rappeler son passé de conspirateur

- et, enfin, 2 décembre 1851.

Les Opéras

Opéra de la rue de Richelieu

L'Opéra de la rue de Richelieu, ou salle Montansier, servit de salle d'opéra à Paris de 1794 à 1820. Situé à l'emplacement actuel du square Louvois, dans le 2e arrondissement.

Construit en 1792-1793 pour la Montansier, le théâtre est mis à la disposition de l'Académie royale de musique, après l’incarcération de l’actrice pendant la Terreur.

L’opéra Richelieu est officiellement inauguré le 7 août 1794.

Le 14 décembre 1800, le Premier consul se rend à l’Opéra et a failli ne jamais y arriver ; à peine sorti des Tuileries, il échappe de peu à une machine infernale, rue Saint-Nicaise.

C’est un deuxième attentat qui a raison de la salle : le 13 février 1820 vers onze heures du soir, le duc de Berry, fils du comte d’Artois et futur Charles X, quitte l’opéra pour accompagner sa femme à sa voiture. Il est alors poignardé par Louis Pierre Louvel, ouvrier sellier et bonapartiste qui a pour vaste programme d’assassiner tous les membres de la famille royale. Son projet s’arrête là, il est guillotiné le 7 juin suivant, place de Grève.

L’opéra de la rue de Richelieu est rasé sur ordre de Louis XVIII, afin de faire disparaître le lieu du drame (c’est aujourd’hui le square Louvois, 2e arrondissement).

L’Opéra est transféré dans le théâtre Louvois (6, rue de Louvois) jusqu’en 1821, uniquement le temps de deux représentations. En attendant l’inauguration de la nouvelle salle Le Peletier.

La Salle Le Peletier

Si l’attentat eut lieu face au 19 de la rue Le Peletier, la salle se trouvait au n° 12.

Après l’assassinat du duc de Berry et la démolition de la salle Richelieu, il fallait construire à la hâte une nouvelle salle. Elle sera construite entre août 1820 et août 1821, une performance, dans les jardins de l’hôtel de Choiseul.

Le provisoire est fait pour durer, c’est connu. La salle accueillera des dizaines de créations et reprises pendant plus de cinquante ans, opéras ou ballets.

Elle est construite à l’identique de la salle Richelieu avec une bonne partie de ses matériaux, en augmentant cependant la capacité à 1.800 places. « mais gare à l'incendie ! Il serait effroyable. Cet édifice, n'ayant pas de murs pour contenir le feu, formera cheminée,... ».

On y joua les œuvres de Liszt, Halévy, Donizetti, Auber, Gounod.

Quelques créations : 1829, Guillaume Tell de Rossini ; 1838, Benvenuto Cellini d’Hector Berlioz, les versions françaises des Vêpres siciliennes (1855) et du Trouvère (1857) de Verdi ainsi que celle de Tannhäuser de Richard Wagner (1861).

Une première en 1822 : l’utilisation du gaz pour les effets de scène.

Le bal Musard : entre 1831 et 1840, le chef d’orchestre de l’opéra, Philippe Musard y organise les fameux bals masqués de l’opéra, véritable carnaval où participent cinq à six mille personnes, toutes les loges sont envahies, 70 musiciens dans la fosse d’orchestre !

Edouard Manet – Bal masqué à l’Opéra (national Gallery Washington)

Le bal de l’Opéra vu par le caricaturiste Cham

La fin : « Gare à l’incendie » avait prédit le critique musical Castil-Blaze. Déjà en 1862, les vêtements de la danseuse Emma Livry avaient pris feu, elle mourra après huit mois d’agonie.

Dans la nuit 28 au 29 octobre 1873, un incendie d’origine inconnue détruit entièrement la salle durant 24 heures. L’incendie ne s’est heureusement pas déclaré pendant une représentation mais on déplora tout de même la mort d’un pompier.

Après l’incendie – le Monde Illustré du 29 octobre 1873

Conséquence immédiate : il faut accélérer les travaux du nouvel opéra. En attendant, les représentations ont lieu à la salle Ventadour, proche du passage Choiseul.

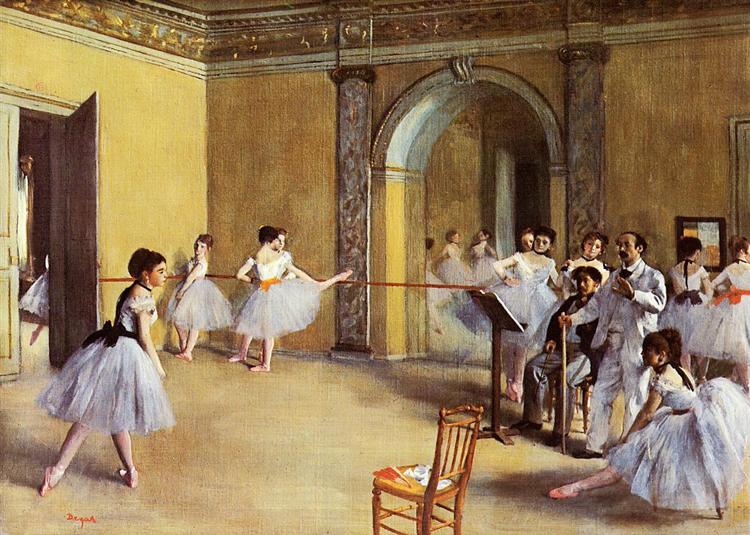

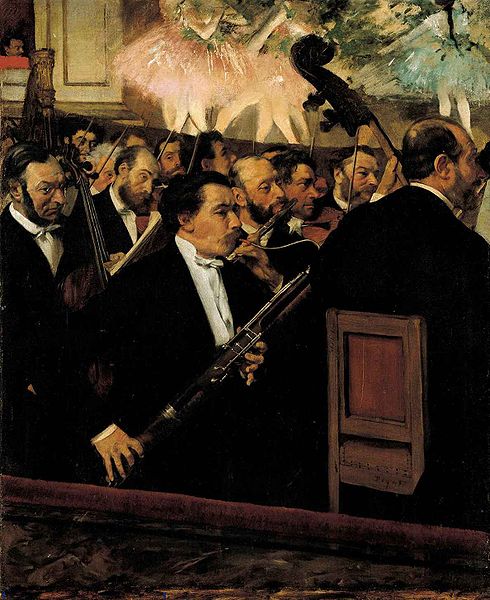

Edgar Degas a été inspiré par l’Opéra, ses représentations, son orchestre, son foyer et les répétitions des danseuses. Le cadre en est l’opéra le Peletier et non pas Garnier.

Edgar Degas – danseuses au foyer de l’Opéra (musée d’Orsay)

Edgar Degas - L’orchestre de l’Opéra (musée d’Orsay)

L’Opéra Garnier

Un nouvel opéra est envisagé dès après l’attentat d’Orsini. Plus qu’un opéra, une opération d’urbanisme afin de planter l’édifice au milieu d’un réseau de larges rues moins propices aux attentats.

Le projet est déclaré d'utilité publique en septembre 1860. L’architecte ordinaire de l'Opéra Charles Rohault de Fleury, semble tout désigné pour en assurer la construction. Il semble que ce soit l’impératrice Eugénie ou son architecte protégé, Viollet-le-Duc, qui ait eu l’idée d’un concours, afin d’écarter Rohaut de Fleury. Selon d’autres historiens, Viollet-le-Duc aurait eu l’idée du concours pour éviter que sa nomination soit le fait du prince, persuadé qu’il est d’en sortir vainqueur.

Le concours stimule les esprits puisque 171 copies sont déposées !

C’est pourtant un jeune architecte, Charles Garnier (1825 – 1898), premier grand Prix de Rome en 1848, qui est proclamé vainqueur à l’unanimité.

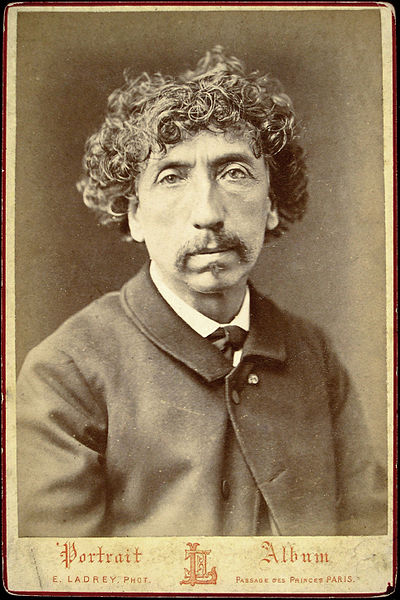

Charles Garnier

Garnier vers 1870

Il est né à Paris en 1825, rue Mouffetard, fils d’un carrossier-charron propriétaire d’une entreprise de location de voitures et d’une fille d'un capitaine de l'Empire.

Une formation chez Hippolyte Le Bas, grand prix de Rome d'architecture en 1848.

De nombreux voyages en Italie puis en Grèce et à Constantinople. Voyages fondateurs qui ancrent en lui le goût pour la polychromie et le souci de marier l’architecture, la peinture et la sculpture.

Une personnalité torturée, hypocondriaque et souffrant de neurasthénies la trentaine venue.

Garnier n’a réalisé que des projets mineurs avant l’Opéra : une maison de rapport boulevard de Sébastopol, des magasins Rue Richer, sous-architecte de la Tour Saint-Jacques, des débuts peu brillants pour un tel diplômé.

L’Opéra sera SON œuvre.

Ultérieurement, après sa villa de Bordighera (Italie) en 1872, il déploiera son art sur les bords de la Méditerranée (salle des concerts et casino de Monaco, observatoire de Nice, villas à Menton), la lumière de la Méditerranée lui convient parfaitement et est en accord avec ce nouveau tourisme qui se développe. Il importera d’ailleurs à Paris son style néo-méditerranéen en construisant la tour de l’Institut Océanographique, rue Saint-Jacques.

En 1898, il meurt d’un accident vasculaire cérébral au 90 boulevard Saint-Germain.

La construction de l’Opéra

Garnier entreprend une série de voyages pour visiter toutes les grandes salles d’Europe, prenant quantité de notes.

Les travaux démarrent fin 1861 mais dès début 1864, ils sont brutalement interrompus par une mauvaise surprise, le niveau de la nappe phréatique est rapidement atteint. Il faut mettre en place une station de pompage qui va fonctionner nuit et jour pendant 8 mois, asséchant tous les puits des quartiers alentour.

Une vaste cuve en béton de 2.400 m3 est construite sous un espace voûté supporté par une centaine de piliers ; remplie d’eau pour compenser la pression de la nappe, elle sert de réservoir pour les pompiers et, accessoirement, de lac souterrain pour la légende et pour le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux.

Autre contrariété pour l’architecte. Le terrain qui lui est alloué par Haussmann est étriqué - Garnier souhaitait entourer son édifice de jardins – et les immeubles l’encadrant sont élevés, l’incitant à ajouter un attique pour rendre la façade plus monumentale.

Si Haussmann n’a pas cédé sur l’aménagement du quartier, Garnier aura le dernier mot dans le projet de l’avenue de l’Opéra. Pour des raisons de sécurité après l’attentat de la rue Peletier, l’Empereur demande à Haussmann d'aménager une avenue reliant le palais des Tuileries directement au futur opéra. Garnier refuse la plantation d’arbres, constante des avenues haussmanniennes. Rien ne doit venir perturber la perspective. Le percement de cette avenue dont l’unique intérêt est la sécurité de Napoléon III, sera l’une des plus dévastatrices du tissu urbain parisien, à tel point qu’elle ne sera terminée qu’en 1879, bien après la, chute de l’Empereur.

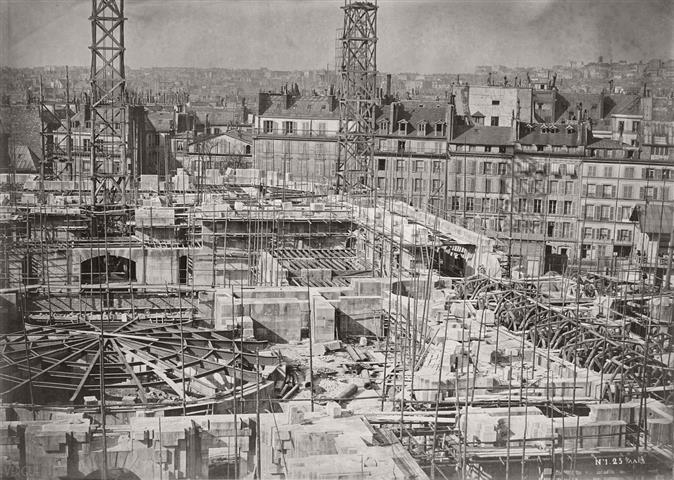

Le chantier de l’Opéra en 1864 (photo Louis Emile Durandelle)

La place de l’Opéra – l’avenue n’est pas encore percée ((photo Louis Emile Durandelle)

Arrive l’exposition universelle de 1867, une présentation du projet grandiose doit être faite aux hôtes de marque de l’Europe entière. On décide d’inaugurer la façade que Garnier avait pris soin de cacher par des bâches aux yeux des passants.

Déception de l’impératrice : « Qu'est cela ? Ce n'est pas un style ! Ce n'est ni du Louis XIV, ni du Louis XV, ni du Louis XVI ! » Charles Garnier répond : « C’est du Napoléon III, Madame, et vous vous plaignez ! »

Budget vite dépassé et réticence à allouer des rallonges, guerre contre la Prusse et chute de l’Empire – l’édifice est transformé en entrepôt militaire – suivi des deux mois de la Commune de Paris – occasionnant quelques destructions et la fuite de Garnier. Le chantier durera quinze ans ; c’est l’incendie de l’opéra Le Peletier qui accélère les travaux.

L’opéra est enfin inauguré le 5 janvier 1875. Inauguration émaillée d’un incident relevé par la presse : Charles Garnier doit payer sa place dans une seconde loge ! Une manière mesquine de reprocher à l’architecte sa proximité avec l’empereur déchu. Les honneurs viendront plus tard : membre de l’Institut, grand officier de la Légion d’honneur.

L’Opéra, une œuvre d’art total, parfois critiqué

A l’instar de Percier & Fontaine avant lui et de Guimard et Gaudi après lui, Garnier a fait œuvre d’art total : architecture, sculptures (73 sculpteurs), peintures, décors, lustres (le lustre de la salle pèse 6,5 tonnes), mobilier. Tout a été conçu et aménagé spécialement.

Le bâtiment est inspiré du baroque italien, une des influences de ce qu’on appellera le style éclectique en vogue jusqu’au début du XXe siècle.

Un édifice consacré au spectacle, à l’intérieur mais également à l’extérieur : déploiement des ors et des couleurs sur la façade, manifeste de l’artiste. Du jamais vu.

Autre audace de l’artiste, marquer nettement dans le profil du bâtiment ses différentes composantes : l’entrée avec la loggia, la salle avec sa coupole, la scène et la hauteur impressionnante de son toit (69 m, due aux cintres) aussi célèbre que la façade et le foyer et l’administration à l’arrière.

Les critiques ne manquent pas. Ce baroque multicolore rend bien pâles les façades des immeubles alentour, disproportion entre le toit de la cage de scène et la salle choque, et toutes ces dorures dans le grand foyer et la salle, « trop d’or ! trop d’or ! ».

Auguste Renoir ne mâche pas ses mots : « cette brioche non comestible », « dommage que la Grosse Bertha l’ait ratée ».

Dans les années 60, c’était encore le plus grand théâtre du monde, mais pas en termes de places, 2.100 places seulement (!), Garnier a pris soin de laisser une grande place aux espaces de rencontre, couloir, loggia, vestibules et de représentation, en particulier le luxueux grand escalier, aux dimensions inédites, conçu pour que la haute société puisse assister au défilé des autres membres de la haute société, avec abondance de commentaires (dont ceux de Proust lui-même).

Salle, foyer de la Danse, ambiance

Au foyer de la Danse de l’Opéra, il était de tradition de laisser les « admirateurs » venir faire leurs compliments aux danseuses, à la fin de la prestation ou pendant les entractes ; privauté réservée aux abonnés à « trois jours par semaine ». Sont-ils simplement là pour complimenter ces jeunes danseuses avec lesquelles ils s’entretiennent ? Une tradition qui n’a été interrompue qu’en 1930.

Dans la salle, deux mondes se côtoient et s’observent, le parterre et les loges.

L’ambiance dans la salle

Principales caractéristiques de la cage de scène : 62,50 m de hauteur, dont 45 m de cintres et 15,50 m de dessous, le plateau ou scène s'étend sur 26 m de profondeur et 53 m de largeur. L'ouverture maximale du cadre de scène est de 15,60 m de largeur sur 10 m de hauteur.

Pour en savoir plus :

Journal de la France – Second Empire (Ed. Tallandier)

Napoléon III par Louis Girard (Ed. Hachette littératures – pluriel)

Palais Garnier – Gérard Fontaine (Monum, ed. du patrimoine)