36 : 1885 – Les débuts de la Goulue à l’Elysée Montmartre

72, boulevard de Rochechouart

Barrière Pigalle par Palaiseau (gallica.bnf.fr)

Les bals des Barrières

La taxe d’octroi la plus élevée et la plus détestée frappait le vin, breuvage dont les Parisiens faisaient une grosse consommation. On estime qu’elle dépassait cent litres par an par tête, une boisson toutefois moins dangereuse que les eaux disponibles dans la capitale.

Il est inévitable que les établissements proposant ce breuvage se multiplient à proximité des barrières, échappant ainsi à l’impôt. Guinguettes, cabarets et autres établissements se multiplient à la périphérie de la capitale. On y vend le « vin à 3 sous », de mauvaise qualité, le « guinguet », petit vin aigrelet à faible degré, plus ou moins frelaté.

Guinguettes, restaurants et marchands de vin de toutes sortes s’installent donc au-delà des barrières, ainsi que de nombreux bals champêtres, à Montparnasse, Belleville ou dans le bas Montmartre.

Pendant la première moitié du XIXème siècle, les bals sont la distraction préférée des familles ouvrières, le dimanche. On danse à partir de dix ans, les demoiselles plus particulièrement (les mères attachent un mouchoir à la robe des jeunes filles pour que les mains du cavalier ne la salissent pas). C’est le point de rencontre entre les quartiers bourgeois de l’ouest et ouvriers de l’est : s’y côtoient maçons, modistes, bouchers, lingères, clercs de notaire, rentiers et quelques femmes du monde venues s’encanailler.

Les soirs de semaine, c’est différent. Les lorettes du quartier Breda débarquent, accompagnées des rapins auxquelles elles servent de modèles (cf.13). Jeunes bourgeois célibataires, commerçants quinquagénaires ou marlous scrutent l’assistance à la recherche d’un clin d’œil ou d’un échange de regard discret mais sans équivoque. Des jardins ombragés entourés de haies et de tonnelles, éclairés de becs de gaz, terrains de chasse des prostituées, tout comme des jeunes bourgeois et des marlous ; combien de jeunes filles y seront abusées à l’instar de Fantine dans les Misérables ?

Steinlen – Bal de barrière

Au-delà des barrières Blanche, Montmartre (Pigalle) et des Martyrs, se succèdent :

Le fameux bal de la Reine Blanche, connu dès l’époque romantique.

Le bal de la Boule Noire, dit aussi « Belle-en-cuisses », du surnom de la femme galante qui le fonda en 1822 ; en 1887, la Boule Noire est remplacée par une nouvelle salle, la Cigale.

Le bal de l’Ermitage, qui « disposait en plus d’un établissement de bains dans un grand massif de verdure planté de superbes marronniers et de bosquets ombragés. Le bal préféré de la Nana de Zola.

Et l’Elysée-Montmartre,

L’Elysée-Montmartre

Ouvert en 1807, l'Élysée-Montmartre, comme ses concurrents, possède une salle de bal et un jardin à l’emplacement de l’actuel Trianon. Sous le Second Empire, on y remet au goût du jour, une danse qui avait fait les beaux jours du bal de la Grande Chaumière. Elle porte divers noms : chahut, quadrille naturaliste ou « coin-coin » qui se transforme en cancan. Une danse alerte où le lever de jambe est de mise, offrant ainsi au regard des hommes les frou-frou des femmes, danse peu appréciée des autorités. Céleste Mogador l’avait popularisée au bal Mabille ; un directeur de music-hall anglais lui trouve son nom, french cancan.

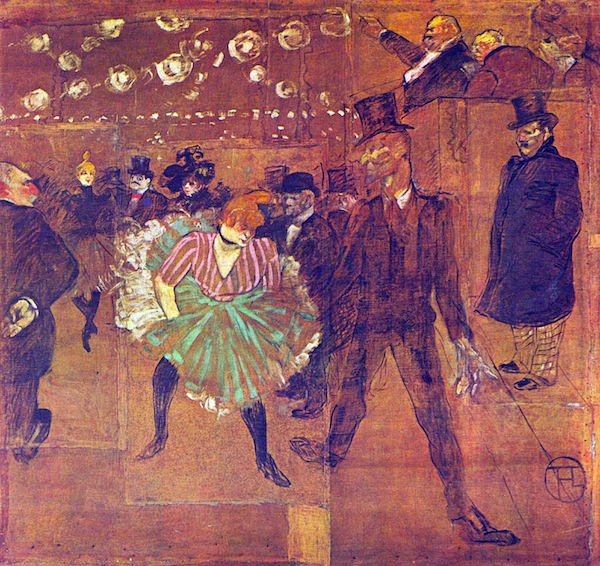

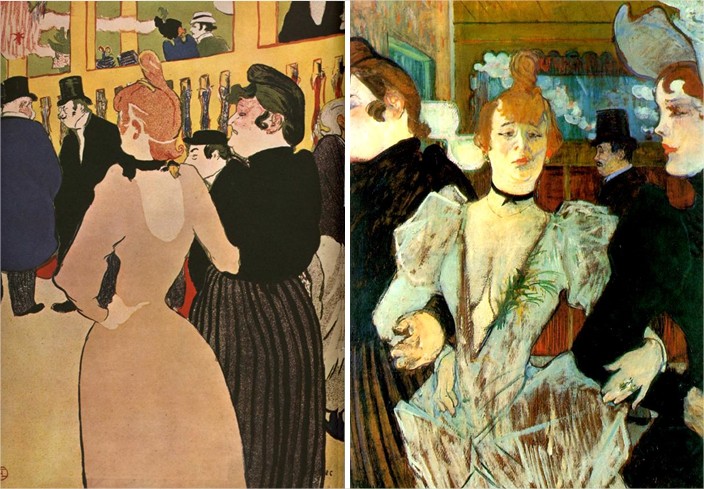

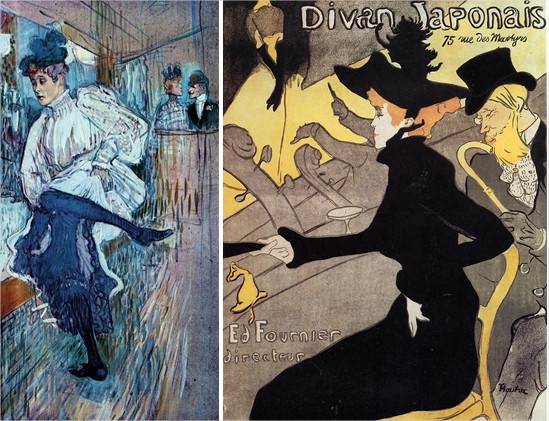

Toulouse-Lautrec – Elysée-Montmartre (auvent de la baraque foraine de la Goulue)

A la fin des années 1880, Toulouse-Lautrec est un habitué du bal, il a sa table. La toile suivante, intitulée de façon erronée « bal au Moulin Rouge », nous met dans l’ambiance de l’Elysée-Montmartre : Louis Dufour, le chef d’orchestre, ancien musicien de la garde, apoplectique, mène d’une baguette endiablée ses 40 musiciens. A gauche, le nez rouge et les mains dans le dos, le commissaire de la police des mœurs, Coutelat du Roché dit le père la Pudeur, s’assure que les envolées des danseuses, professionnelles ou non, restent dans les limites de la décence.

A l’arrière plan, la moustache et le teint pâle de Maurice Guibert, ami de Lautrec, et le large chapeau de Jane Avril.

Enfin, au premier plan, Valentin le Désossé, maître de danse et marchand de vin rue Coquillière. Et la Goulue qui a fait ses débuts à l’Elysée-Montmartre.

Toulouse-Lautrec – Elysée-Montmartre

Louise Weber (1866-1929) – les débuts

Née Louise Joséphine Weber le 12 juillet 1866 à Clichy, elle est la fille de Dagobert Weber, charpentier, et de Madelaine Courtade, blanchisseuse, tous deux originaires d’Alsace.

En 1869, Madelaine quitte le foyer conjugal ; l’année suivante, son père est mutilé des deux jambes en 1870, il mourra en 1873.

Louise montre dès son plus jeune âge son goût pour la danse. A 6 ans, elle se serait déjà produite à l'Élysée Montmartre, pour les enfants d'Alsace-Lorraine, région que la France vient de perdre, sous la présidence de Victor Hugo et de Céleste Mogador qui deviendra plus tard l’ange tutélaire de Louise.

Elle est blanchisseuse, comme sa mère, dans le quartier de la Goutte d’Or, pratiquant à l’occasion d’autres gagne-pain tels que bouquetière. Ces activités ne peuvent satisfaire cette jeune fille de 16 ans qui a la danse dans la peau ; une légende dit qu’elle est arrivée à sa communion en chaussons et tutu. Le soir, elle se rend au bal musette, après avoir emprunté des vêtements aux clientes.

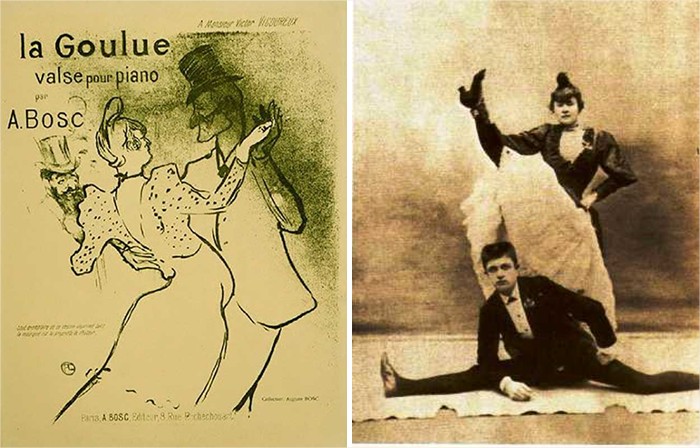

Elle découvre le Moulin de la Galette puis l’Elysée-Montmartre. Elle se fait vite remarquer par la vivacité de sa danse ainsi que par son sens de la répartie. Elle a l’art de faire virevolter ses frou-frou dans le tourbillon du quadrille, laissant entrevoir sa culotte.

Conseillé par Céleste Mogador, le patron de l’Elysée-Montmartre ne s’y trompe pas ; elle est engagée comme danseuse en 1885. Ses partenaires : Jules Renaudin alias Valentin le Désossé, ainsi que ses aînées Grille d’Egout qui lui prodiguera des conseils et Nini Patte en l’Air.

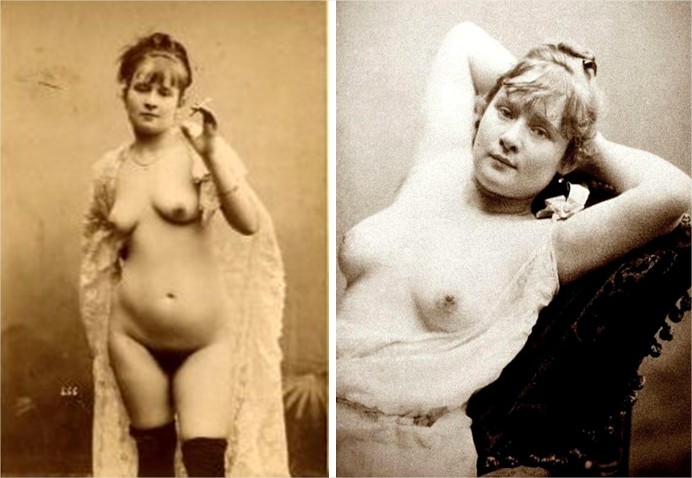

Louise profite de sa notoriété naissante pour se consacrer à d’autres activités, tout comme ses consoeurs : elle est modèle de Renoir ainsi que de photographes pour qui elle pose nue ; elle se prostitue à l’occasion.

Deux hommes vont donner un coup de pouce à sa carrière : un diplomate nommé Gaston Goulu Chilapane, dans l’hôtel particulier duquel elle se rendra parfois. L’analogie entre le patronyme de son mentor et le nom d’artiste de la danseuse est évidente ; mais ce pseudonyme lui reste attaché du fait de la forte propension qu’avait Louise à vider les fonds de verre et des bouteilles des clients. Et Charles Desteuque, alias l’intrépide vide-bouteilles, critique dans Gil Blas, mondain qui assurait la promotion des demi-mondaines. Desteuque la présente à Charles Zidler, au cours d’une soirée au Grand Vefour. Pour l’instant, la « Goulue » se produit aussi à l’Alcazar et, rive gauche, au Bal Bullier et à la Closerie des Lilas.

La Goulue à l’Elysée-Montmartre (à gauche, par Toulouse-Lautrec)

Sa notoriété grandit : ses jupons virevoltants, son levé de jambes et son grand écart attirent tout Paris ; de la pointe du pied, elle fait voler le chapeau d'un homme.

Le Moulin Rouge

Le bal de la Reine Blanche est connu depuis l’époque romantique. Comme tous les bals de barrière, il attire une clientèle mélangée ; classes ouvrières du quartier et jeunesses bourgeoises viennent s’y s’acoquiner.

L’établissement est acheté en 1889 par Charles Zidler, ex garçon boucher, et Joseph Oller, immigrant catalan. Tous deux ont une solide expérience des lieux de divertissement puisqu’ils sont à l’origine de l’Hippodrome de l'Alma (1877), du café-concert du Jardin de Paris (1885) et des Montagnes russes du boulevard des Capucines (1888). Les deux associés veulent profiter de la vague du quadrille naturaliste, alias french cancan, dont la réputation se répand jusqu’à l’étranger.

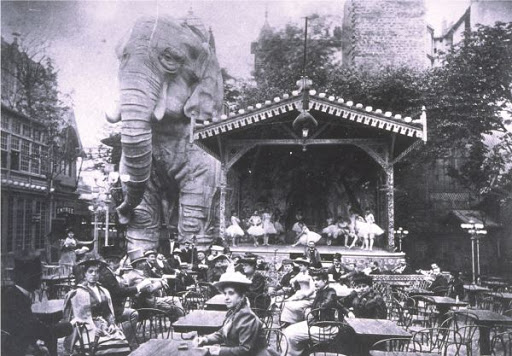

Le Moulin Rouge, dont le moulin est dessiné par l’artiste montmartrois Willette, est à la fois bal et salle de spectacle. Le jardin, immense, est orné d’un éléphant ; l’orchestre s’installe sur une estrade à proximité pour les cafés-concerts.

Argument d’importance face à la concurrence, la salle est éclairée par des ampoules électriques, alors que l’Elysée-Montmartre en est resté au gaz.

Pour réussir leur pari, Oller et Zigler doivent offrir les meilleurs spectacles. Ils débauchent les meilleurs artistes de l’Elysée : la Goulue et Valentin le Désossé, rejoints par Jane Avril, Yvette Guilbert, le Pétomane …

L’attraction vedette reste le quadrille naturaliste avec une équipe de danseuses d’exception autour de la Goulue : Nana la Sauterelle, Georgette la Vadrouille, la Torpille ou Demi-Siphon, Grille d'Égout, Nini Pattes en l'air, la Môme Fromage.

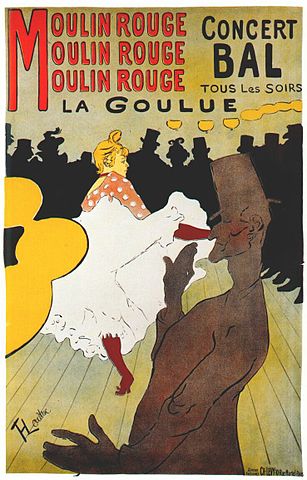

Autre atout, l’affiche de Toulouse-Lautrec : le peintre devient vite un habitué de la salle. Zidler et Oller ont l’idée de lui commander une série d’affiches ; c’est une première pour un peintre. La Goulue danse au milieu du cercle des admirateurs. On y reconnaît le peintre, Jane Avril, et Gabriel Tapié, le cousin de Lautrec. La composition est révolutionnaire du fait des trois plans successifs qui donnent une illusion forte de profondeur, davantage encore que le tableau. Et le peintre n’oublie pas de mettre en évidence les globes électriques.

Le Moulin Rouge devient le rendez-vous de la bonne société des écrivains et des artistes de renom. Et du peuple. Ambiance : Entre les danses, les hommes surexcités, y sont la proie facile des femmes qui font la chasse au miché. Des corsages de satin bleus, rouges, verts, blancs déambulent, croisent les hauts de forme, les feutres, les melons. On aperçoit même des casquettes. « Chéri, tu paies un bock ? ». Les bouchons des bouteilles de champagne sautent. Un vieillard soûl se promène de table en table, le huit-reflets cabossé, une jarretière ornée d’un chou de rubans roses glissée à son bras. Décolletée jusqu’au nombril, un ruban de moire autour du cou, un bouquet de fleurs aux cheveux, la Goulue passe, arrogante, reine du bal et reine des vendeuses

La Goulue, la reine du French Cancan

La Goulue, figure de proue du quadrille et de la sensualité parisienne, son nom est désormais sur toutes les lèvres ; le succès de son spectacle est immense et ameute le tout Paris.

La Goulue ave Grille d’Egout (à droite)

Son esprit canaille, ses réparties (on affirme que son vocabulaire est capable de faire rougir un escadron de gardes municipaux), son caractère bien trempé, son grand écart et le joli petit coeur brodé sur sa culotte, font merveille. On raconte qu’un soir où elle dansait un cancan effréné, elle aperçut entre deux roues, le Prince de Galles qui venait à titre privé passer la soirée au Moulin Rouge et qu’elle lui aurait lancé avec sa gouaille : « Eh! Galles tu nous invites au Champagne! ».

C’est la vedette, la seule à ne pas porter de chapeau lors du quadrille ou à danser sur les tables ; ce statut et son caractère lui valaient de virulents accrochages avec les autres danseuses et des crêpages de chignons avec la « très distinguée » Jane Avril.

Elle est tête d’affiche dans des tournées et inaugure l’Olympia des mêmes Oller et Zigler, en 1893.

La Goulue, reine de la vie parisienne, se laisse griser par le succès ; on la dit insupportable, dépensière - « place ton argent, tes jambes ne te feront pas toujours vivre » lui aurait dit l’avisé Valentin -, se moque du scandale – les photos de nu ou sa liaison avec la courtisane Emilienne d’Alençon.

La Goulue et la Môme Fromage (Toulouse-Lautrec)

1895 : la Goulue quitte le Moulin Rouge

Grisée par le succès, Louise ne voit pas les premiers nuages s’amonceler. Elle se laisse aller, ne répète plus, l’embonpoint guette. Les autres filles ne sont pas tendres : « Qu’elle est moche ! Pige l’éléphant ! Moi, je trouve qu’elle est arrangée. » commentent-elles devant une toile de Toulouse.

On dit que c’est à la suite d’un grand écart raté que la Goulue aurait été remerciée. Quoi qu’il en soit, elle quitte le Moulin Rouge en 1895, après six ans d’un constant succès, Moulin Rouge dont l’âge d’or est également révolu.

Forte de sa notoriété, elle se persuade que la foule de ses admirateurs la suivra.

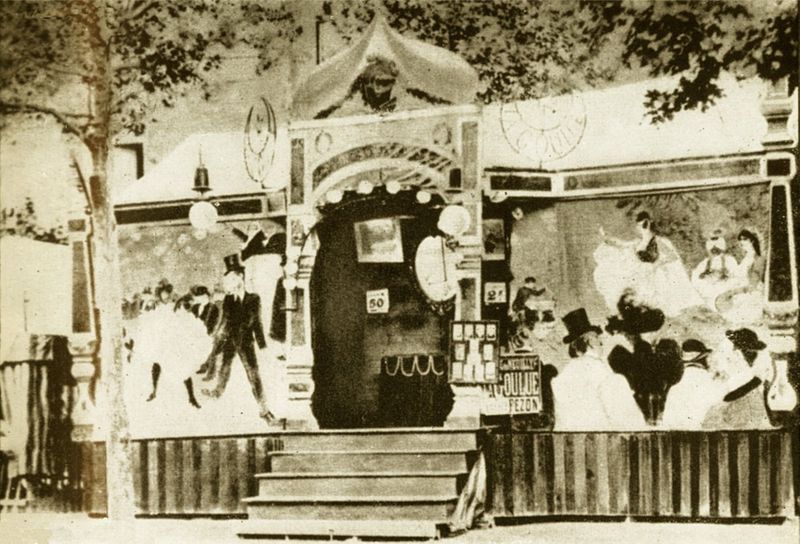

Elle investit la part des cachets qu’elle n’a pas gaspillée dans une baraque foraine avec cinq ou six figurants pour un numéro de danse du ventre. Elle demande à son ami Toulouse-Lautrec la décoration des deux auvents : d’un côté la Goulue et Valentin à l’Elysée-Montmartre (décrit plus haut), de l’autre, le spectacle de danseuse orientale qu’elle présente maintenant avec le cousin Tapié, le pâle Guibert, Oscar Wilde et le peintre lui-même en spectateur.

Toulouse-Lautrec – les Almées

Les admirateurs n’ont pas suivi, c’est un échec cuisant.

Fin 1895, elle donne naissance à son fils, Victor, né « d’un prince » mais inconnu.

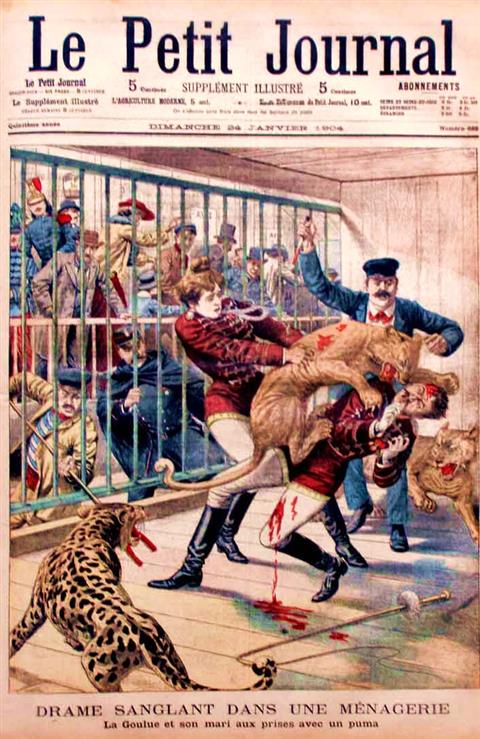

1898, nouvelle tentative de reconquête du public : elle s’associe avec un dompteur nommé Pezon pour un numéro de dressage de lions où, dans une robe vert-chou-fleur, « grasse à faire craquer le maillot », elle se démène face à quatre lions éteints.

1900, Louise Weber, dompteuse, épouse Joseph-Nicolas Droxler, prestidigitateur. Son mari s’improvise dompteur. Tous deux se produisent à la fête à Neu-Neu, à la foire du Trône ou dans les cirques, à Paris, en province jusqu’à un jour de janvier 1904 où tous deux sont agressés par l’un des fauves.

Déchéance

Fini le dressage, les animaux ont dévoré le restant de ses économies, elle retourne au théâtre dans des petites salles. Puis c’est l’oubli. Elle vit un temps dans un hôtel borgne, à Saint-Ouen, avec un compagnon, tous deux ivres du matin au soir. Un jour de 1910, Francis Carco la croise sur une foire, stupéfait de sa métamorphose, obèse et visage bouffi.

Droxler, dont elle est séparée, meurt à la guerre, en 1914. De même que son fils en 1923, laissant une fillette prénommée Marthe.

Réduite à l’indigence à la fin des années 1920, elle revient à Montmartre ; elle vend des cacahuètes, des cigarettes et des allumettes. Madame Louise fait la tournée des bistrots où elle est encore connue.

Elle sert encore quelque temps comme bonne dans une maison close puis finit dans une roulotte à Saint-Ouen où le cinéaste Georges Lacombe l’a retrouvée en 1928, une triste séquence où on demande à la Goulue de refaire quelques misérables ronds de jambe.

Souffrant de rétention d'eau, La Goulue fait une attaque d'apoplexie et décède après dix jours d'agonie à l'hôpital Lariboisière le 29 janvier 1929. Elle est enterrée au cimetière parisien de Pantin presque sans témoins, mis à part Pierre Lazareff, attaché à la direction artistique du Moulin Rouge. Grâce à son arrière-petit-fils, Michel Souvais (1946-2012), elle est exhumée en 1992 et transférée au cimetière de Montmartre.

Octave Mirbeau :

« La Goulue, il faut lui rendre cette justice, est une assez belle grosse fille, épaisse, colorée qui exerce son sacerdoce avec une tranquillité remarquable. Elle plane imperturbable au-dessus de la foule maladive de ses fanatiques. Elle sait ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, ce qu'ils valent et, sereine répand autour d'elle l'ordure à pleine bouche quand elle ne mange pas. Quand elle mange, le mot ordurier qui sort alterne avec la bouchée qui entre. C'est cette brutalité radieuse qui est son seul esprit ».

La Goulue vers 1926 par Blaise Cendrars (dans Bourlinguer)

« Bien des vieilles gaupes ont profité de ce miracle car, depuis, je ne puis en rencontrer une sur les Champs-Elysées, sans l’inviter à gueuletonner et à venir boire le coup, et ces vieilles édentées roucoulantes et combien, combien emmerdantes me racontent leur vie. Elles sont toutes plus menteuses les unes que les autres. La première a été La Goulue, qui rôdait autour du Figaro pour tâcher d’apercevoir son fils qui travaillait dans la boîte.

« Pourquoi est-ce qu’on t’a appelé La Goulue ? lui demandai-je

Ce que tu es bête, tu n’as pas compris ? me répliqua la vieille grosse femme. C’est que j’étais mince comme un fil et que j’avais toujours faim quand j’étais môme, et cela faisait tellement rire les vieux messieurs avec qui je marchais pour bouffer et que je n’arrivais pas à me rassasier, qu’ils m’ont appelé La Goulue. Je n’arrêtais pas de boulotter. Tu as pigé maintenant ? Dis, tu paies encore un Viandox ? c’est bon.

Et où habites-tu maintenant ?

A Saint-Ouen, dans une roulotte, avec un bel Italien.

On peut venir te voir ?

Ne t’y risque, petit, l’homme est jaloux. »

Elle mendigotait maintenant en tendant dans le creux de sa main sale un paquet entamé de chewing-gum ».

Renoir 1926. Nana

Valentin le Désossé (1843-1907)

Jules Étienne Edme Renaudin.

Jane Avril : « Valentin qui pendant sa longue carrière, ayant déjà exécuté plus de 90 000 danses, continua sans défaillance, à soulever l’admiration haletante des foules par la sûreté de son bras, la prodigieuse agilité de son pied et la variété d’attitudes dont il sait orner une valse […] Un homme grand, maigre, flottant dans sa redingote noire; une face glabre marquée par la longueur de son nez, obscurcie par la minceur des yeux; masque triste. […] Valentin n’a pas besoin des bienfaits dont il est accablé par le sexe faible de Montmartre et autres lieux, il est riche. »

Fils d’un notaire de Sceaux, il est d’abord négociant en vins, rue Coquillère, près des Halles. Il en est exproprié et s’occupe des encaissements de son frère, notaire successeur de son père à Sceaux. Jules Renaudin devient Valentin le Désossé, la nuit, étiquette qui lui est collée par un nommé Meirmex.

Valentin a passé la quarantaine lorsqu’il commence à faire équipe avec la Goulue à l’Elysée-Montmartre, en 1885. Il a déjà fait les beaux jours du Tivoli-Vauxhall, du Bal Mabille, du Bal de la Reine Blanche et de bien d’autres lieux de divertissement.

Il est danseur, contorsionniste mais aussi maître de danse, dresseur de jeunes danseuses. Et tout cela à titre gracieux, « pour mon plaisir ! » car il est riche, comme le rappelle Jane Avril ; il possède un bel immeuble de rapport avenue de la Motte-Piquet.

Grand, maigre, menton en galoche, nez aquilin, lèvres fines, redingote noire, pantalon jaune, haut de forme sur le front, il exécute le grand écart sans effort apparent ; il est le roi de la valse et n’a pas son pareil pour initier les filles.

Selon Valentin lui-même, il aurait exécuté 83 112 danses, dont une moitié de valses qu’il sait « transformer en véritable symphonie des langueurs amoureuses. »

Enfin, les commentaires de Jules Lemaître sur le couple vedette du Moulin Rouge, La Goulue et Valentin : « Elle tourbillonne autour de lui avec une rapidité si vertigineuse – et si aisée ; il la soutient, il la guide dans un caprice de pas sans cesse rompus et entrecroisés, avec une si impeccable sûreté. »

Le 29 novembre 1902, c’est la dernière du Moulin Rouge, la fin du quadrille, le lieu devient un théâtre concert. Sont présents à la fête : la Môme Fromage, Grille d’égout, Jane Avril et Valentin le Désossé, « Vieux Don Quichotte usé » selon Jane Avril, mais pas La Goulue.

Valentin disparaît avec le quadrille, plus personne n’a de ses nouvelles. Jusqu’à sa mort, en 1907, chez son frère, à Sceaux.

Jane Avril (1868-1943)

Jeanne Louise Beaudon, née en 1868 dans le quartier de Belleville, fille d’une femme galante et d’un marquis italien, Luigi Fontana, un noceur qui ne la reconnaît pas. Les maltraitances que lui fait subir sa mère alcoolique sont probablement la cause de ses troubles nerveux qui la font admettre à 16 ans chez le professeur Charcot. Ces troubles lui vaudront le surnom de « Jeanne la Folle ».

Considérée comme guérie, elle préfère trouver refuge auprès des filles publiques plutôt que de retourner dans le foyer familial. Elle commence à fréquenter des endroits tels que le Bal Bullier où la vivacité de ses quadrilles la fait vite remarquer.

A la différence de Louise Weber, Jeanne est cultivée et raffinée, ayant été éduquée dans des institutions. A la Closerie des Lilas, elle fréquente des personnalités des cercles littéraires, tels Mallarmé, Verlaine ou Arsène Houssaye ; à Pigalle, on la voit au Chat Noir de Rodolphe Salis (cf. 35).

Elle est un temps écuyère à l'Hippodrome de l'avenue de l'Alma, propriété de Charles Zidler et Joseph Oller. Elle est embauchée dès l’ouverture du Moulin Rouge en 1889.

Habillée de rouge et coiffée d'un chapeau noir, elle seule a le droit de porter des jupons de couleur. Son style contraste avec celui de la Goulue et des autres filles, tout en pudeur. Elle partage rapidement son temps avec d’autres établissements, l'Eldorado, le Jardin de Paris, le Tabarin, les Folies Bergères ; elle est partenaire de Mistinguett au Casino de Paris.

Elle se produit également à l’étranger, Londres, Madrid, New-York où elle est actrice dans une pièce de théâtre.

Elle a beaucoup d’amants jusqu’à ce qu’elle épouse, en 1910, le peintre Maurice Biais et se retire à Jouy-en-Josas puis dans une maison de retraite à la mort de son mari. Elle brode et tricote, rédige ses mémoires et ne reviendra qu’une fois à Paris en 1941 pour un dîner en son honneur. Elle improvise un dernier ballet.

"Je serais capable, en dépit de mes cheveux blancs et du "qu'en dira-t-on" de me laisser emporter par la musique! C'est peut-être l'une des multiples expressions de ce qu'il est convenu d'appeler la folie."

Elle fut amie de Joris-Karl Huysmans, Maurice Barrès, Auguste Renoir et Alphonse Allais voulut l’épouser.

Quelques autres danseuses pour mémoire

Grille d’Egout, l’autre partenaire de prédilection de Valentin,

Nini Pattes en l'air : elle ouvre une école de cancan qui aurait caché des activités de commerce sexuel ; elle se retire en province, se marie et vit en bourgeoise heureuse, Rayon d'Or : elle épouse un américain client du Moulin Rouge, part pour l'Alaska où le couple se fait chercheur d'or ; ils découvrent un filon et deviennent multimilliardaires.

Et les autres, Arc-en-ciel, Camélia, La Canadienne, Cascadeuse, Cigale, Comète, Diamant, Eclipse, Etoile Filante, La Follette, Galipette, Gavrochette La Gazelle, Gigue, La Grenouille, La Japonaise, La Môme Caca, Muguet la Limonière, Myosotis, La Panthère, Pâquerette, Pigeonnette, La Pirouette, Bisette, Serpentine, Serpolette, La Sylphide, La Torpille, La Tour-Eiffel, Vif-Argent, Violette, Vol au Vent.

Pour en savoir plus :

Jane Avril, Mes Mémoires (Ed. Phébus)

Maryline Martin, La Goulue, reine du Moulin Rouge (Ed. du Rocher)