42 : 1894 – Toulouse - Lautrec plante sa tente rue des Moulins

Jeunesse de Lautrec : vers le handicap

Novembre 1864, naissance de Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa, dans la ville d'Albi. Il est le fils aîné du comte Alphonse-Charles-Jean-Marie de Toulouse-Lautrec-Montfa (1838-1913) issu de l’illustre lignée des comtes de Toulouse (de la branche cadette cependant), et de son épouse Adèle-Zoë-Marie-Marquette Tapié de Céleyran (1841-1930), sa cousine germaine.

On l’appelle Petit-Bijou.

La mère : une jeune femme douce, discrète avec les vertus bourgeoises des Tapié de Céleyran.

Le père : descendant des comtes de Toulouse, le comte Alphonse est plus un homme du Moyen-âge, aimant les chevaux et la chasse ; un excentrique qui peut se promener dans les rues d’Albi en croisé ou en cow-boy. C’est aussi un dandy et un homme à femmes.

Le jeune Henri aura une grande admiration pour son père.

En 1868, la mort de Richard-Constantine, le frère cadet d'Henri, à l'âge d'un an, rend encore plus insupportables à Adèle les infidélités de son mari et ses bizarreries de plus en plus fréquentes (faire des grillades dans le salon par exemple). En août, ils se séparent.

Henri reste chétif bien que très dynamique : il ne pense qu’à la chasse, et l’équitation sera toute sa vie, pense-t-il. Pour favoriser sa croissance, on lui prescrit des bains à la station thermale d'Amélie-les-Bains.

1878 – Première fracture. Henri a à peine grandi, il s’aide d’une canne maintenant. Le 30 mai, alors qu’il se trouve à Albi avec sa mère, en visite chez sa grand-mère souffrante, il trébuche en tentant de se lever d’une chaise. Fémur brisé. La jambe dans le plâtre, il doit rester longtemps alité car la fracture met beaucoup de temps à se réduire.

1879 – Deuxième fracture : A Barèges (Hautes Pyrénées) où il est en cure, au cours d’une promenade avec sa mère, Henri glisse et chute dans une petite ravine. Le fémur droit, cette fois ci, cède. Tous les traitements médicaux s'avèrent inefficaces, même les électrochocs ; les jambes d’Henri ne grandiront plus. Sa taille n'excèdera jamais 1,52 m.

En 1880, Il se repose à Nice. Il a déjà 2.400 dessins à son actif alors qu’il n’a que 16 ans.

Sur la Promenade des Anglais, les belles étrangères passent, indolentes, devant les yeux de ce jeune homme de seize ans, désormais infirme mais qui a le même tempérament que son père. Comment compenser cette frustration autrement que par la peinture ?

Toulouse-Lautrec à Montmartre

1884 – Toulouse s’installe à Montmartre 19bis, rue Fontaine.

C’est à cette époque qu’il a sa première liaison, avec Marie Charlet : un camarade d’atelier, un nommé Lucas, la jette littéralement dans ses bras, ayant pris conscience dans quelle souffrance l’absence de sexualité a poussé son ami.

Marie Charlet a 17 ans, c’est une fille de la Mouff’. La pauvreté et la violence de son père alcoolique l’ont poussée loin du domicile ; elle fait comme beaucoup de ses congénères : modèle et prostitution occasionnelle.

L’amante est conquise par l’ardeur sexuelle de son partenaire, une révélation pour Lautrec dont l’activité amoureuse sera désormais sans freins – « la théière » sera le surnom peu amène que lui donneront certains de ses amis, une allusion à son anatomie de profil …

Portrait de Henri par son ami Rachou (1882)

Suivre Toulouse-Lautrec dans le Montmartre des années 1890

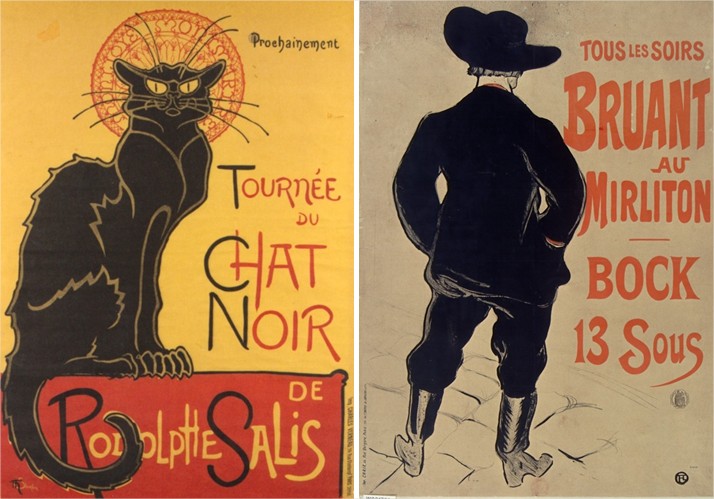

Le Chat Noir et le Mirliton

Lautrec et ses amis hantent le Chat Noir (cf. 36) de Rodolphe Salis fréquenté par les Hydropathes. Lautrec ne sympathise pas avec Salis, jugé trop peu sincère, contrairement à Aristide Bruant qui reprend le Chat Noir de Salis pour y créer un nouveau cabaret, le Mirliton où la foule se précipite … pour s’y faire insulter (cf . 36).

Lautrec aime Bruant même si l’aristocrate n’éprouve que répulsion pour le crapuleux. Bruant ne manque pas de marquer chaque entrée de Toulouse : « Silence, messieurs. Voici le grand peintre Toulouse-Lautrec avec un de ses amis et un maquereau que je ne connais pas. »

Ses œuvres ornent désormais les murs du Mirliton.

L’affiche du Chat Noir est de Steinlen

L’Elysée-Montmartre

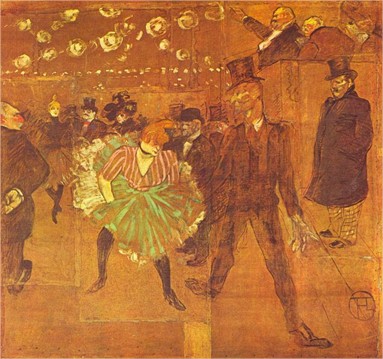

A l’Elysée-Montmartre, il se tient au premier rang pour admirer les filles qui bondissent au son d’une musique tonitruante ; elles dansent le quadrille qui sera connue dans le monde entier sous un autre nom. Attablé devant sa consommation, il crayonne sur n’importe quel papier qui lui tombe sous la main ; rien ne lui échappe (cf. 36).

Panneau de toile abritant la baraque de la Goulue,

dont la scène se passe à l’Elysée-Montmartre (et non au Moulin-Rouge)

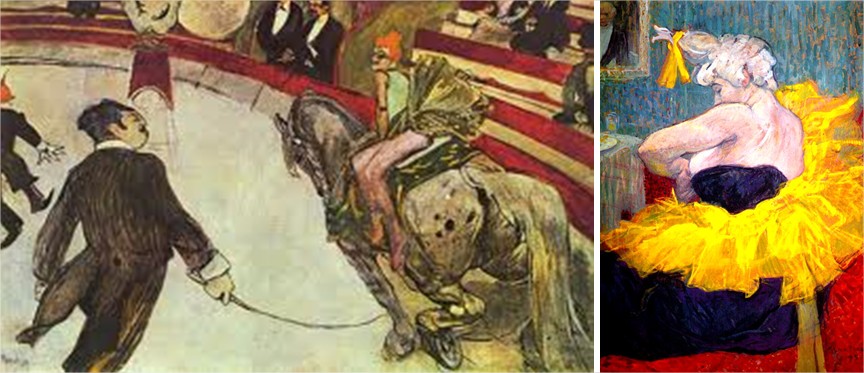

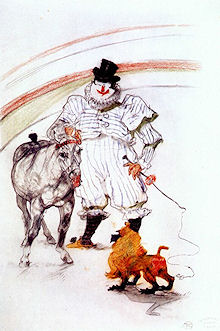

Le cirque Fernando

Le cirque Fernando, futur Médrano (63, bd de Rochechouart) : en 1875, l’écuyer Ferdinand Watenberg, dit Fernando, fait bâtir un cirque sur un terrain vague, le cirque Fernando, pour sa troupe équestre.

Il ne prend son véritable envol que vingt ans plus tard quand il est repris par le clown Gérôme Médrano, alias Boum-Boum, qui y s’impose le duo Footit et Chocolat.

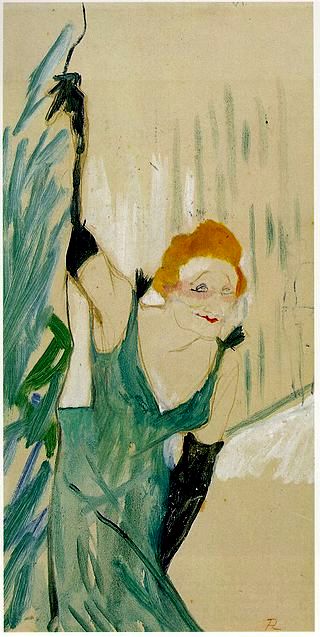

La clownesse Cha-U-Kao se produit au Nouveau Cirque, rue Saint-Honoré, puis au Moulin-Rouge. Son portrait sera acheté par le grand collectionneur Isaac de Camondo lors de la 2e exposition de Lautrec (1896)

Le cirque Fernando - la clownesse Cha-U-Kao (1895)

Le cirque Médrano (ex Fernando) – Footit & Chocolat

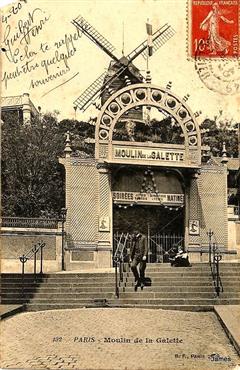

Le Moulin de la Galette

Au début du XIXe siècle, en 1810, on dénombre à Montmartre seize bals autorisés et quantité d'autres bals ou guinguettes. Pour les Parisiens, la Butte est un coin de campagne où poussent des vignes, avec des coins ombragés. Quel plaisir de venir se divertir dans ces nombreux lieux de réjouissances !

En 1834, l'un des fils de la famille Debray, propriétaire des moulins le Radet et le Blute-Fin, guéri de sa blessure suite à un coup de lance reçu en 1814 lors de la Défense de Paris, ouvre une guinguette près du Radet. On y déguste des galettes confectionnées par sa femme, accompagnées d'un vin aigrelet cultivé sur les flancs de la Butte. Le succès est immédiat et la clientèle populaire.

Très vite le Bal Debray devient le Moulin de la Galette (cf. 33).

Au cours des années, le bal se transforme. De bal en plein-air, il devient une grande salle fermée. Rodolphe Darzens en fait la description (1899) : La porte, peinte en rose et en vert cru, est surmontée dans un cercle de globes blancs de ces deux mots : Bal Debray. Un couloir qui monte et tout de suite la vaste salle lumineuse, avec un pourtour semé de tables et de bancs. L'espace où l'on danse est entouré d'une balustrade de bois rouge ; au bout sur une estrade, l'orchestre. Avant la danse c'est quatre sous par couple. La plupart du temps c'est la danseuse qui paie son cavalier.

La Goulue et Valentin le Désossé font leurs débuts au Moulin.

La direction est très stricte : elle éloigne la clientèle trop crapuleuse, repousse les filles de mauvaise vie et leurs souteneurs, mais on raconte que certaines louent de belles robes pour le dimanche, soulèvent un client, et rendent les habits le lendemain...

Le Moulin de la Galette (1889)

Le Moulin Rouge

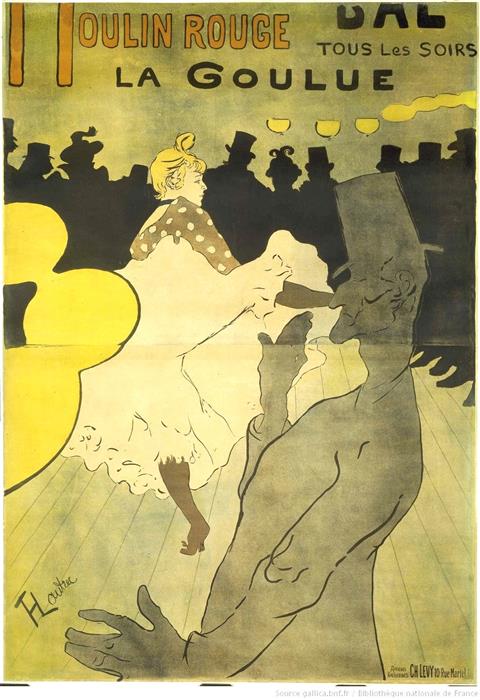

Le 5 octobre 1889, ouverture du Moulin-Rouge (cf. 35). Toulouse a sa table réservée et il y expose ses œuvres.

Dressage des nouvelles par Valentin le Désossé (1890)

Il peint Moulin-Rouge (Dressage des nouvelles par Valentin le Désossé) que Joseph Oller achète aussitôt pour décorer son établissement.

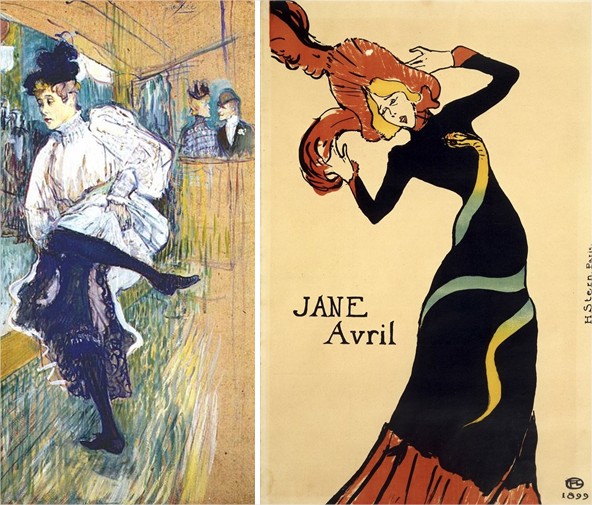

En 1890, il y fait la connaissance de Jane Avril, surnommée « Jane la Folle » ou « La Mélinite ». Elle devient l’égérie de Lautrec pour qui il délaisse la Goulue.

Jane Avril en 1892 & en 1899

L’affiche du Moulin-Rouge (1891) va faire une énorme sensation. Au premier plan, un audacieux fragment de robe jaune d’une danseuse qu’on ne voit pas.

C’est avec cette affiche que le peintre connaît la célébrité (cf. 35).

Lorsque peu après minuit, le Moulin-Rouge ferme, la fête continue quelque temps encore pour les habitués ; l’orchestre joue ses derniers flonflons pour les danseuses qui exécutent encore quelques figures. Toulouse-Lautrec est là pour saisir avec virtuosité les arabesques et les acrobaties de Nini Patte en l’Air, la Môme Fromage et leurs consoeurs.

La fermeture venue, il reprend son errance dans Montmartre : trouver un endroit pour boire, encore boire. Peu importe l’établissement, pourvu qu’il soit encore ouvert et peu importe la boisson, pourvu qu’il y ait de l’alcool.

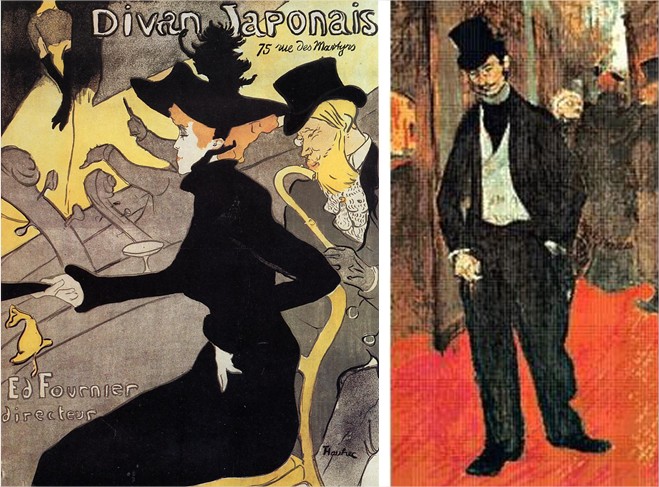

Le Divan Japonais (75, rue des Martyrs)

Son cousin Gabriel Tapié de Céleyran, venu suivre ses études de médecine, « Tapir de Ceylan » devient son compagnon inséparable : le grand dégingandé et le nabot.

Rue des Martyrs, une nouvelle « boîte » vient d’ouvrir- le propriétaire se nomme Jehan Sarrazin - : une salle basse, étroite, meublée de pièces plus ou moins japonaises.

Yvette Guilbert s’y produit et fait le succès de l’endroit. Elle n’est pas jolie, grande et maigre, un cou qui n’en finit plus et une poitrine plate. Elle chante des chansons devenues patrimoniales (Madame Arthur, La Femme aux Bijoux), d’autres plus osées (Partie carrée).

Et elle porte toujours des gants noirs ; sur l’affiche du Divan, Toulouse-Lautrec se contente de les représenter ; quant à l’orchestre, le manche de la contrebasse et la baguette du chef suffisent à animer l’affiche. Et Jane Avril en spectatrice.

A droite, « Tapir de Ceylan », le cousin

Voici le portrait que fait du peintre nabot Yvette Guilbert : « tête brune, énorme, la face très colorée, une peau grasse, huileuse, un nez de quoi garnir deux visages, et une bouche balafrant le visage d’une joue à l’autre. Enfin, je plante mes yeux dans les yeux de Lautrec. Ah ! qu’ils sont beaux, grands, larges, riches de chaleur, étonnants d’éclat. Lautrec, qui s’en aperçoit, retire son lorgnon. Son geste me laisse voir sa cocasse petite main de nain. »

Voici deux portraits de la chanteuse, on peut imaginer celui qu’elle a préféré :

La Souris

Rue Bréda (devenue rue Henry-Monnier)

Peu de temps avant sa mort, c’est encore un autre monde à la marge qui intéresse « Monsieur Henri », celui des lesbiennes, celui de Cha-U-Kao. Peu d’hommes sont admis au bar La Souris, rue Bréda (aujourd’hui Henry-Monnier). Au comptoir trône Mme Palmyre ; elle ressemble à son bouledogue, Bouboule qui, lui, déteste les femmes, leur mord les mollets ou les compisse. Les cendriers débordent de mégots de cigarettes d’Orient tachés de rouge à lèvres. Certaines femmes ont les pupilles dilatées et une seringue dans le sac à main.

Lautrec regarde, dessine.

Il met aussi en scène : il entraîne une lesbienne, surnommée le Crapaud, dans une maison de rendez-vous de la rue Miromesnil, la jette dans les bras d’une autre femme et dessine leurs ébats.

Le chien Bouboule & deux femmes dansant (1894)

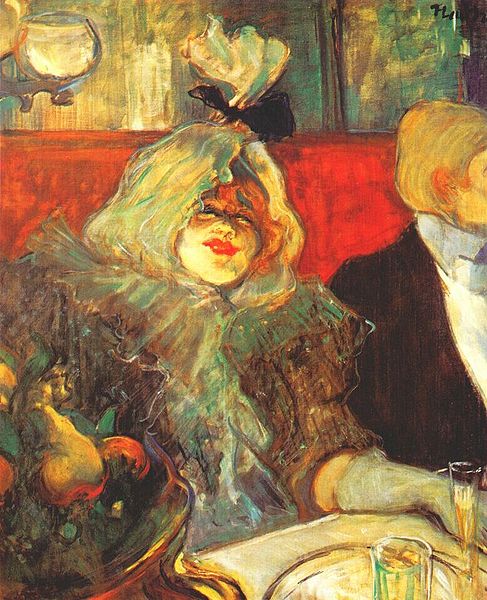

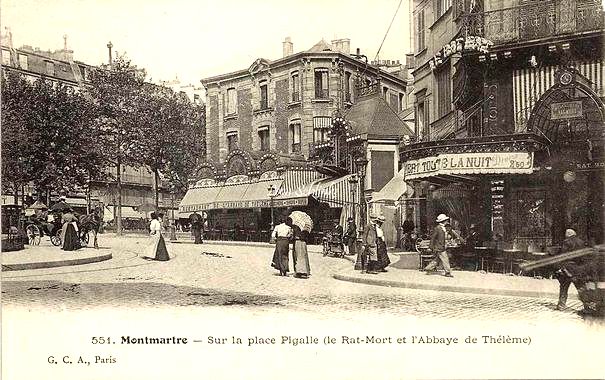

Le Rat Mort (& l’abbaye de Thélème)

En 1897, il fréquente aussi le Rat Mort (place Pigalle)

Lautrec est alors de plus en plus en proie à des sautes d’humeur ; il boit de plus en plus et sa production baisse.

Le café du Rat Mort, au coin de la rue Frochot, à deux pas du dernier atelier de Lautrec, tirerait son nom d’un rat qu’on aurait trouvé dans la machine à bière le jour de l’inauguration. A l’étage, se trouvent des cabinets particuliers dont l’intimité chaleureuse est si bien rendue par l’artiste.

Au Rat Mort (1899)

Deux autres fameux établissements jouxtent le Rat mort :

L’abbaye de Thélème, l’abbaye idéale de Rabelais dans Garguanta. Son prieur s’appelle Alexis Bouvier. Dans un décor gothique, les serveurs sont des moines et les serveuses des moniales avec robes de bure et ceintures de cordelettes. Un établissement surtout fréquenté par les journalistes.

Le Canard Boiteux, ce bar de la place Pigalle ainsi appelé, dit-on, parce qu’en cas de descente de police on faisait disparaître les doses d’héroïne dans le gosier d’un canard qui, à force, devint boiteux quand il était en manque.

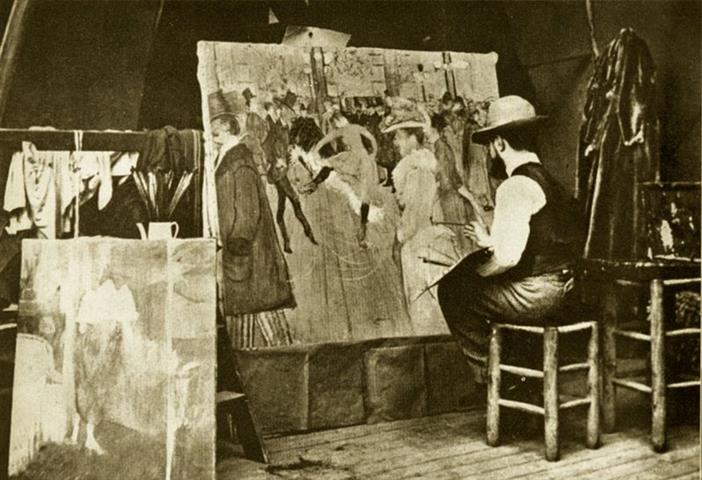

Son atelier et quelques traits de sa personnalité

A l’automne 1886, il loue un atelier au n° 7 de la rue Tourlaque, à l'angle de la rue Caulaincourt, qu'il gardera jusqu'en 1897.

L’atelier est un magasin de brocante : on y trouve un bahut ancien, un guéridon de café, des chaussures de danse ou un casque de samouraï, un chapeau de clown.

On y trouve quantité de toiles inachevées, de châssis, de cartons à dessin et de cadres. Et une échelle qui touche le plafond, utile pour ses grands formats.

Et toutes les bouteilles vides. « Il faut boire beaucoup et vite », « Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. »

Chez lui, il faut boire. C’est l’un des premiers Français à concocter des cocktails : un inventeur infatigable capable de réussir les mélanges tantôt délectables, tantôt atroces. Lors d’une grande réception chez de riches amis, il se fait barman. Il se flattera d’avoir servi 2.000 verres !

Barman et fanfaron : il a hérité de l’excentricité de son père, il adore les déguisements, tantôt en pharaon, tantôt en enfant de chœur ou en muezzin, il se met alors à la fenêtre et appelle les passants à la prière.

A Arcachon il se promène tenant au bout d’une ficelle Tom, le cormoran avec lequel il pêche.

Affligé d’un zézaiement, il s’en sert pour simuler un curieux monstre, bavant.

Il veut toujours épater ses amis : un jour, il les emmène à une adresse mystérieuse : « Elle est plus célèbre que le Président de la République » Ils entrent dans un misérable appartement où une femme sans âge au visage marqué par l’alcool les reçoit. Pour survivre, elle joue de la guitare accompagnée d’un singe devant les terrasses de la place Pigalle. « C’est la Glu. – Qui ça, la Glu ? – Victorine Meurent ! » Autrement dit, le modèle de l’Olympia de Manet (1863).

Un soir, qu’il dîne avec Suzanne Valadon, Henri dit à Suzanne : « Mets-toi à poil, nous verrons la tête que fait Léontine. » La bonne, choquée mais imperturbable, continuera le service.

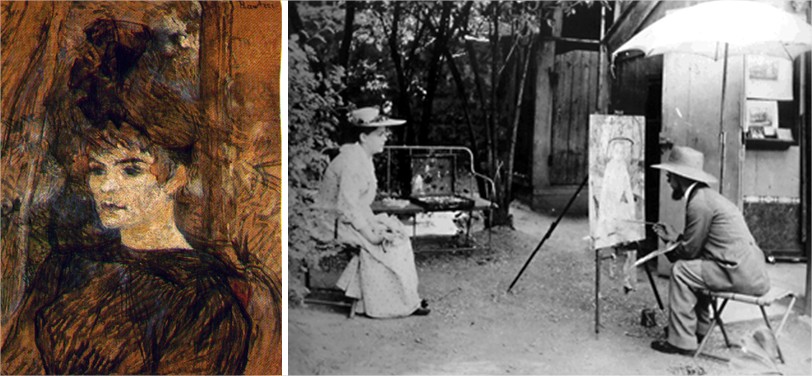

Suzanne Valadon

C’est dans l’atelier de la rue Tourlaque (cf. 33) qu’un peintre vénitien, Zandomeneghi, lui présente Marie-Clémentine Valadon qui deviendra son modèle, puis sa maîtresse.

Elle lui montre ses œuvres ; après Degas, Toulouse l’incite à poursuivre son activité de peintre.

Mais Suzanne est un modèle qui lui impose ses caprices et choisit ses horaires. Quelles sont ses vraies intentions ?

Elle s’absente, reparaît, fabriquant à son retour des contes invraisemblables qui agacent Lautrec. « L’imagination ne lui manque pas et les mensonges ne lui coûtent rien. » dit-il.

Un après-midi de 1890, rue Cortot où Suzanne vit avec sa mère et son fils Maurice, Henri alerte le voisin, son ami, le peintre Gauzi. « Viens tout de suite. Maria veut se tuer.»

Arrivés sur le palier du premier étage, ils entendent, par la porte entrebâillée, la mère de Suzanne :

Tu as fait un beau coup ! Il a eu peur et ne reviendra plus. Te voilà bien avancée !

Il ne voulait pas marcher, j’ai employé les grands moyens.

Tu pouvais encore patienter !

Lautrec est effondré, les intentions de Suzanne sont maintenant claires.

Lautrec entre dans la cuisine, regarde les deux femmes sans échanger un mot. Il leur tourne le dos et sort. Il ne reverra plus son amante intéressée.

Suzanne Valadon (1885) – à droite, Lautrec aime peindre dans le jardin du père Forest (aujourd’hui magasin de bricolage un peu au nord de la place Clichy)

Renoir vient de la peindre (la Danse à la Ville). Lautrec la représente avec moins de délicatesse.

Toulouse et les maisons closes :

C’est surtout à partir des années 1890 que Toulouse fréquente plus assidûment les maisons closes : rue d’Amboise (2e), le Grand Deux de la rue de Steinkerque, ou encore celle de la rue des Moulins où « je vais aller planter ma tente » aurait-il dit en 1894.

Il y a 200 lupanars organisés à Paris dans la première moitié du XIXème siècle ; si leur nombre diminue à partir de 1850, Paris reste la « ville du péché ». Les guides touristiques se spécialisent parfois dans le tourisme sexuel.

Maison close : le terme apparaîtra au XXe siècle ; on les nomme, auparavant, plutôt maisons de tolérance. Il existe une grande variété d'établissements, du bouge à matelots à la luxueuse maison de tolérance.

La maison de rendez-vous est faite pour l’homme pressé où il consomme les « plats du jour » !

Le Grand 6

Au n° 6, la maison s’appelle « Aux Belles Poules », « la Fleur Blanche » ou encore « Le Grand 6 » - ces établissements doivent être clairement identifiés de la rue par une lanterne rouge, les vitres teintées et un numéro de grande taille (numéro encore visible).

L'immeuble fait partie d'un ensemble élevé vers 1667-1677, sur l'ancienne butte des Moulins, faite de l’accumulation d’immondices et de gravas, comme il y en avait à la périphérie du Paris de l’époque.

Cette maison portait alors le n° 3. Elle appartint à Jacques Raudot, ancien intendant du Canada, puis à son fils, directeur de la Compagnie des Indes en 1718 ; elle ne fut pas la résidence d’une « belle laîtière » ni celle de la présidente de Bussy, comme indiqué dans les guides.

La maison ne devient un bordel que sous le Second Empire, vers 1860. La proximité des Tuileries et le percement de l'avenue de l'Opéra lui apportent clientèle et renommée.

Un établissement haut de gamme dans des décorations foisonnantes, cariatides, tentures, satin ; des chambres à thème, style Louis XV, ambiance bucolique ou gothique, un grand salon mauresque, et l’inévitable chambre de torture. On dit même qu’on peut s’allonger dans le lit de la Païva (cf. 29). C’est une maison de luxe de notoriété européenne que des riches étrangères viennent visiter.

La vie dans les maisons closes

Les filles sont recrutées par des placeurs (ou placeuses) ; leur terrain de chasse : les gares, les petites pensions de province ou les hôpitaux avec l’argument d’une bonne place. Certaines femmes y entrent en connaissance de cause, d’autres par nécessité, en particulier les filles-mères rejetées par la « bien-pensance ».

La mère maquerelle, elle-même ancienne pensionnaire (un homme ne peut pas en être le tenancier) reçoit et examine la candidate.

Chaque maison a son règlement intérieur. On y pratique une économie en vase clos : la quasi-totalité de ce que gagnent les femmes est dépensée dans les frais de la maison (nourriture, blanchisserie, etc.), ainsi que la visite du médecin. Le coût d’une pensionnaire est noté ; elle ne pourra quitter l’établissement qu’une fois sa dette remboursée. Parfois jamais… L’âge venant, elle peut être affectée à d’autres tâches, domestiques.

Les prostituées travaillent tous les jours, dorment en dortoir, parfois dans un établi ou dans un grenier.

La discipline est assez stricte, les horaires militaires : lever à dix heures, soins corporels, déjeuner à onze heures, solide dîner à 17h30 ; le gros du travail commence à 20 h00.

L’ennui est probablement le mot qui caractérise le mieux l’ambiance d’une maison. Des heures et des heures à attendre le client… On joue aux cartes ou on tire les cartes (qui prédisent le genre du prochain client). Et on boit, beaucoup.

Contrôle, surveillance

L’hygiène est une obsession des pouvoirs publics : article 29 du Règlement des maisons closes : « Toute fille reconnue malade y sera immédiatement séquestrée pour être conduite à l'hospice le plus tôt possible afin d'être soumise aux traitements qu'exigera sa maladie ». La syphilis y fait des ravages (Maupassant cf. 18, Théo Van Gogh ...).

Chaque semaine, les femmes, en file indienne, attendent de lever leur chemise pour l’auscultation au speculum – le même pour toutes, non désinfecté !

Surveillance policière : les filles sont encartées ; les prostituées (non clandestines) restent en dehors du droit qui s’applique aux autres femmes. Elles peuvent être arrêtées sans mandat, incarcérées à discrétion.

La police des mœurs – la « mondaine » - est dépositaire de ces fonctions. Les tenancières sont sous sa coupe et ne peuvent pas échapper à leur rôle d’indics : surveillance de la pègre, certes, mais aussi des hommes politiques et de certaines personnalités du clergé.

Il n’est pas rare que certains de ces fonctionnaires abusent de leurs pouvoirs. Cependant, le principal souci de la police des moeurs est de ramener les insoumises dans les maisons closes.

Bien entendu, les courtisanes échappent à tout cela. Elles sont protégées par leur(s) amant(s).

Toulouse-Lautrec rue des Moulins

Il quitte la rue d’Amboise pour s’installer dans l’établissement en 1894 mais il n’y a pas « planté sa tente ».

A cette époque, Lautrec est déjà contaminé par une nommée Rosa la Rouge, semble t’il, et il ne se soigne plus.

Toulouse prend vite ses habitudes. Ses modèles : Mme Baron et sa fille, Elsa la Viennoise, Rolande, Melle Pois-Vert, Marcelle, Lucie Bellenger.

Il est adopté. Le « Petit Priape » a constamment les sens en éveil. Il s’essaie à toutes les spécialités : le martinet de la chambre de torture, la nonne, la négresse, la nourrice.

Il observe les clients, tel cet homme qui vient essayer des chapeaux de poupée ; « cette capote vous va à ravir, madame », lui dit la pseudo vendeuse.

Toulouse-Lautrec va exécuter une quarantaine de peintures et dessins illustrant des instants d’une journée dans le « Gros Six », l’attente, les rapports avec les clients, l’hygiène, la visite médicale.

Une remarque, la plupart des prostituées sont rousses chez lui.

Manet avait peint l’Olympia trente ans plus tôt ; certains ont fait des prostituées des caricatures, ou les ont utilisée comme alibi moral ; d’autres, enfin, ont montré la prostitution avec réalisme, mais dans des pays exotiques. Toulouse Lautrec, lui, a fait un véritable reportage sur ce milieu autant fréquenté que déconsidéré, un reportage empreint d’une grande empathie.

Vers la fin

1897 : Il est pris durant l'été d'une crise de delirium tremens à Villeneuve-sur-Yonne.

Mai 1897, il installe son atelier au n° 15 de l'avenue Frochot. Il laisse dans son ancien atelier 87 œuvres qui seront utilisées par les nouveaux locataires à masquer les trous de la tapisserie; le reste est vendu à vil prix.

Il se rapproche de sa sainte mère mais aussi de la Souris, du Hanneton.

Il ne peint guère. Travaillé par ses poisons, sa démarche s’est alourdie, il zézaie, son débit est haché. Des mouches maintenant n’arrêtent pas de le harceler ; il dort avec son crochet à bottines de peur d’être attaqué. Et les microbes ont envahi l’atelier !

Désormais, il sort habillé d’un pantalon rouge, un parapluie bleu à la main et, sous le bras, un chien de faïence.

Janvier 1899, rue des Moulins, Lautrec est pris d'une crise d'éthylisme. Il est interné fin février dans une maison de santé à Neuilly. Il a tout oublié, il est parfois aveugle, a terriblement maigri, ses mains tremblent. Il restera interné jusqu'en mai. Durant son internement, il exécute toutefois de mémoire des scènes de cirque avec des crayons de couleurs.

Nouvelle syncope en mars 1901 avec hémorragie cérébrale ; paralysie des jambes.

A partir de la fin avril, il passe trois mois à Paris où il règle sa succession et signe des œuvres importantes.

Le 15 juillet, il quitte définitivement Paris pour Arcachon, puis Taussat. Le 15 août, il est victime d'une attaque d'apoplexie qui le rend hémiplégique.

Le 20 août, sa mère l'emmène à Malromé où il décède le 9 septembre à 2 heures 15, à l'âge de 36 ans, en la présence de ses parents, de son cousin Gabriel et de Viaud.

Malgré une vie courte et marquée par la maladie, Lautrec a à son actif plus de 700 peintures, 275 aquarelles, 369 lithographies (y compris les affiches) et environ 5 000 dessins !

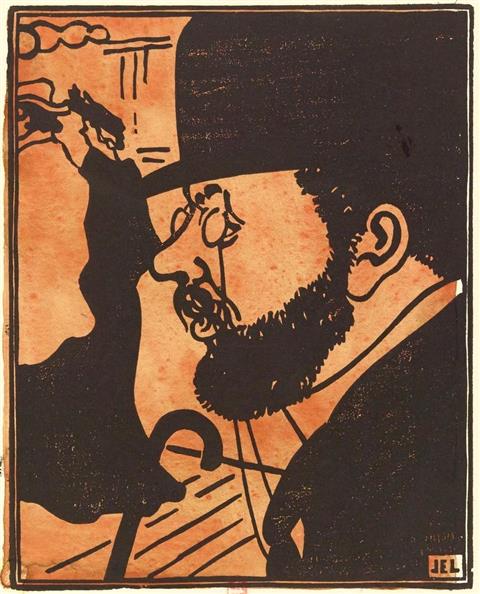

Toulouse-Lautrec par Jean Emile Laboureur

Pour en savoir plus :

Henri Perruchot – La vie de Toulouse Lautrec (Livre de poche)

http://www.montmartre-secret.com/2018/02/l-abbaye-de-theleme.place-pigalle.html

Histoire(s) du Paris libertin (ed. La Masardine)