44 : 28 décembre 1895 – première projection publique du Cinématographe

14, boulevard des Capucines

33 personnes, 33 francs de recettes !

Préhistoire :

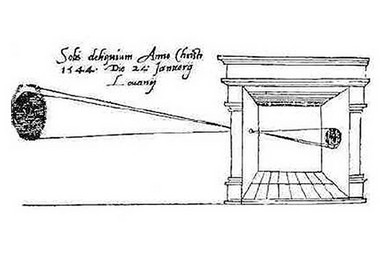

Camera oscura : produit de la Renaissance italienne, une chambre obscure, une pièce (ou une boite), peinte totalement en noir et percée d'un minuscule trou. La lumière entre par ce trou et va dessiner l'image renversée d'un objet ou d'un paysage sur un écran blanc. Un trou suffisamment petit permet que chacun des "points" constituant l'objet soit projeté sur un seul "point" de l’écran.

1540, révolution : Jérôme Cardan ajoute une lentille convergente derrière le petit trou : l’image parfaitement nette de l'objet, le trou peut être agrandi, laissant entrer plus de lumière. Vermeer s'est probablement servi d'une camera oscura.

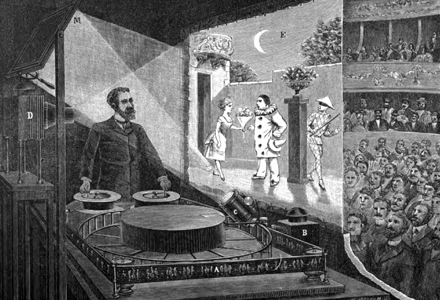

XVIIe siècle (ou peut-être avant), la lanterne magique. Trois éléments : une source lumineuse (bougie, lampe à huile), une plaque de verre peinte et une lentille convergente. Etape importante vers le cinématographe, la lanterne magique est l'ancêtre du projecteur de diapositives. Les projections sont publiques. Appareil très populaire, l’instrument des bonimenteurs, des charlatans et pseudo-sorciers qui s’en servent pour impressionner le public avec des fantasmagories, tel Robertson (1764-1837). Beaucoup d’autres, heureusement, s’en servent pour dispenser le savoir auprès du peuple, ainsi les projections savantes de l’abbé Moigno (1804-1884).

Un peintre du XVIIIe siècle, Carmontelle, a une belle idée : faire défiler un paysage peint sur un long rouleau de toiles peintes cousues bout à bout, éclairé par transparence. Il invente le panoramique.

1829 : le Belge Joseph Plateau (1801-1883) démontre que des images défilant à plus de 12 par seconde donnent l'illusion d’un mouvement continu ; c’est l’illusion de l’image animée.

1879 : la mise au point du gélatino-bromure d’argent permet de réduire le temps de pose d’une façon considérable, jusqu’à 1/500e de seconde !

1887 : Hannibal Goodwin invente une pellicule souple de nitrate de cellulose dite « film » pouvant remplacer les plaques de verre.

1889 : George Eastman met au point une pellicule souple ; Edison lui commande des pellicules qu’ils ont l’idée de perforer.

Tout est prêt pour l’arrivée du cinématographe

Un premier précurseur, Emile Reynaud (1844-1918)

Dès l'âge de treize ans, il a construit un théâtre d'ombres.

Installé comme photographe à Paris, à vingt ans, il suit les cours publics de vulgarisation scientifique par projections lumineuses de l'abbé Moigno et devient son assistant.

A partir de 1877, une première invention, le praxinoscope l’emmène de l’image fixe à l’image animée. Il lui reste à régler le problème de la projection en public.

En 1889, le théâtre optique est au point pour les premières séances.

Le 28 octobre 1892, première séance de dessins animés au musée Grévin, les pantomimes lumineuses. En huit ans, plus de 500 000 personnes assisteront à ces projections !

Est-ce qu’un cheval au galop a ses quatre jambes simultanément en extension ?

A la manière des tableaux de Degas ou Gericault.

Géricault – le derby d’Epsom – musée du Louvre

Telle est, en résumé, la question à laquelle vont tenter de répondre des inventeurs astucieux à la suite d’un concours lancé par un propriétaire de haras.

Eadweard Muybridge (1830-1904)

Photographe britannique installé aux Etats-Unis, il commence à s'intéresser à la décomposition du mouvement en 1878. Il y avait alors, à cette époque, polémique sur la course du cheval. Muybridge relève le défi, et ce, à l'aide de 24 appareils photographiques disposés le long d’une piste d'hippodrome, chacun étant relié à un fil traversant la piste qui est cassé au passage du cheval.

Wikipedia.fr – gallica.bnf.fr

Muybridge arrive à la même conclusion qu’Etienne-Jules Marey (cf. ci-dessous).

On est pour l’instant encore loin de l’image animée ; la suite de photos n’est qu’une décomposition du mouvement. Muybridge continue ses recherches et met au point en 1881, le zoopraxiscope, projecteur lui permettant de recomposer le mouvement à travers la vision rapide et successive de ces phases décomposées.

Etienne-Jules Marey (1830-1904)

Marey est un médecin et un « touche-à-tout », comme il y en eut beaucoup au XIXe siècle.

En 1873, il publie La Machine animale, Locomotion terrestre et aérienne. Son obsession est de comprendre le fonctionnement des « Moteurs animés » et, pour cela, cherche d’autres moyens d’investigation que la dissection.

Il se consacre au cinétisme (course du cheval, vol d’oiseau, mouvement de l’athlète).

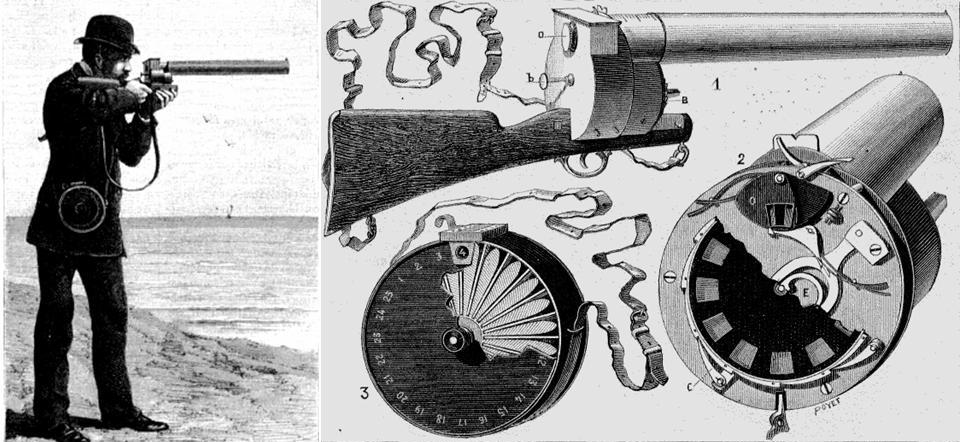

Il invente toute une panoplie d’appareillages pour aboutir au fusil photographique à plaques sensibles tournantes, dont la silhouette rappelle les « sulfateuses » des gangs de Chicago au temps de la prohibition.

Les prises commencent en 1878. Le fusil photographique est beaucoup plus souple que le système Muybridge. Il peut photographier « sur nature » un être en mouvement, mais sur douze poses seulement. Il ne l'utilise que quelques mois, mais l'invention est restée célèbre.

La même année, il invente la chronophotographie qui permet de fixer sur une même plaque les images successives d’un mouvement.

Conclusions des prises de vue : le seul instant où un cheval ne touche pas le sol est celui où il les regroupe sous lui.

Etienne Jules Marey-Georges Demeny. Homme habillé sautant à la corde 1892

Edison et les Frères Lumière, les grands concurrents

Thomas Edison (1847-1931)

Fils d'un brocanteur et d'une institutrice, il a l'invention dans les gènes. À dix ans, il installe un laboratoire dans la cave ! En 1869, grâce à son appareil de télégraphie multiplex, il crée sa première société.

1877 : première invention d'envergure : le phonographe ; le brevet est immédiatement déposé, Edison sera toute sa vie un homme d’affaires redoutable.

1879 : l’invention qui va faire sa fortune, l'ampoule à incandescence. L'Edison Electric Light Company naît la même année, la future General Electric.

Les inventions vont continuer de pleuvoir ; en tout, il déposera 1.093 brevets !

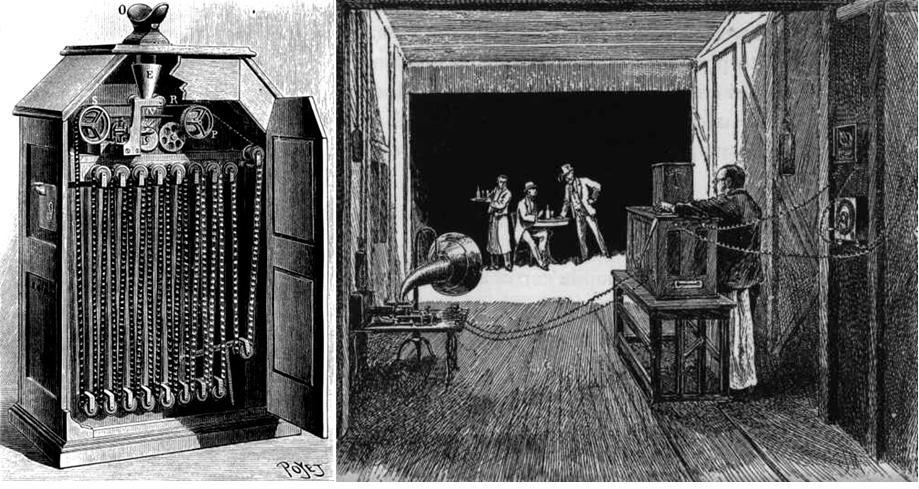

Le kinétoscope

Après avoir rencontré Eadweard Muybridge en 1888, puis Etienne Marey et Emile Raynaud à l’exposition universelle de Paris, Edison imagine à son tour un système de photographies animées. Sous ses directives, c’est son ingénieur William Dickson, breton d’origine, qui en assure la conception ; le principe consiste à faire défiler le film de celluloïd, perforé, autour de cylindres. En 1889, le brevet est déposé, au nom d’Edison...

Deux appareils distincts : le kinétoscope pour visionner et le kinétographe pour enregistrer : une « caméra » avec le système stop-and-go pour la prise de vue.

Il est probable que le premier film ait été tourné début 1890, on ne connaît pas la date exacte.

Mais le défilement irrégulier du film rend les premiers résultats décevants ; la solution sera trouvée avec la pellicule perforée, entraînée par des crans.

A gauche, le kinétoscope et, à droite, le kinétographe, lourd appareil pour « filmer »

Le cinéma est né ? Pas tout à fait : ce qu’imagine l’homme d’affaires Edison pour rentabiliser son invention, c’est une vision individuelle et payante des films. Le client met une pièce dans un monnayeur de l’appareil puis regarde le film par un oculaire.

Avril 1894, une salle de kinétoscopes est ouverte à Broadway. Dix machines sur deux lignes. Pour 50 cents, le spectateur peut regarder tous les films, anodins, des deux lignes ; chaque film dure 40 secondes. Ce n’est pas bon marché mais le succès est là ; des kinétoscopes sont ensuite installés un partout aux USA.

Premiers films et première censure : une danseuse, Carmencita, montre ses dentelles et ses chevilles nues ; l'exploitant remplace le film par un match de boxe.

Thomas Edison 1894. Sonorisation avec William Dickson

L’erreur d’Edison

Alors que ses affaires sont florissantes, on commence à évoquer les projections en public avec l’arrivée des appareils des frères Lumière et des frères Skladanowski, venus d’Allemagne et aujourd’hui oubliés.

« Non, si nous fabriquons ces projecteurs d'images, comme vous nous le demandez, nous gâcherons tout. Ne tuons pas la poule aux œufs d'or. » C’est l’une des rares erreurs commerciales d’Edison ; rapidement, les profits du kinétoscope déclinent. Quand il se décide à se lancer dans la projection avec le Vitascope, il est trop tard.

Les frères Lumière, Louis (1864-1948) et Auguste (1862 – 1854)

Antoine Lumière, le père, tient un magasin de photographie à Besançon jusqu’en 1870, quand toute la famille part à Lyon.

Les fils sont tous deux des scientifiques : Auguste, spécialisé en chimie et Louis, en physique.

Les premiers travaux de Louis concernent l’amélioration des plaques photographiques de son père et, à cet effet, il crée une usine, rue Saint-Victor à Lyon, actuelle rue du premier film. Elle démarre en 1882 avec une dizaine d’employés ; vingt ans plus tard, elle emploie 300 personnes et produit 15 millions de plaques photographiques, dont les fameuses plaques autochromes, orgueil des frères Lumière.

Antoine rapporte un kinétoscope de Paris

Lors d'un voyage à Paris en 1894, Antoine découvre le kinétoscope d'Edison, dont les premiers exemplaires sont installés et en vente, boulevard Poissonnière. Il en achète un, le montre à ses fils ; c’est peut-être une nouvelle voie à explorer.

Louis et Auguste se mettent au travail. En quelques semaines, ils ont déjà accéléré la vitesse, de 12 à 16 images par seconde, pour une animation moins saccadée.

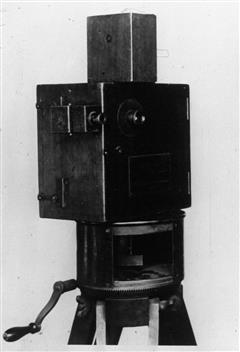

Ils orientent leurs recherches dans une autre direction : comment effectuer la projection des images sur un grand écran ? Et, pour cela, comment assurer le bon accrochage de la pellicule perforée lors de l’enregistrement des images à 16 images par seconde ? Louis trouve la solution en s’inspirant de la mécanique intermittente des machines à coudre : la solution consiste à maintenir le film immobile le temps de chaque photographie, soit les deux tiers du temps.

Après quelques mois de travail pour la mise au point, le brevet d’invention du cinématographe est déposé le 13 février 1895, sous le nom des deux frères, bien que Louis ait d'avantage travaillé sur cette invention.

19 mars 1895, le premier film est tourné : la Sortie des usines Lumière à Lyon. Il y aura deux autres « Sorties » tournées (certains employés seront déjà plus cabotins, ayant visionné, avec surprise, le résultat de la première prise).

Une invention saluée mais qui ne trouve pas preneur

22 mars 1895 : en complément d’une conférence sur la photographie en couleur (l’objet de leurs principales recherches), les frères présentent le premier film aux 200 participants de la société d’encouragement pour l’industrie nationale à Paris. De nouvelles présentations, avec une quinzaine de films, ont lieu le 11 juin au Congrès des Photographes à Lyon, le 11 juillet à Paris pour la Revue générale des sciences, puis à La Ciotat (!), à Bruxelles et à la Sorbonne.

C’est le succès à chaque présentation mais personne n’est disposé à acheter l’invention. Les frères décident alors d’organiser une séance ouverte au public.

Contrairement à ce que l’on croit, il y a déjà eu des séances de projection organisées, trois aux Etats-Unis, une en Allemagne avec l’appareil des frères Skladanowski, mais sans grand succès. Il n’en sera pas de même le 28 décembre.

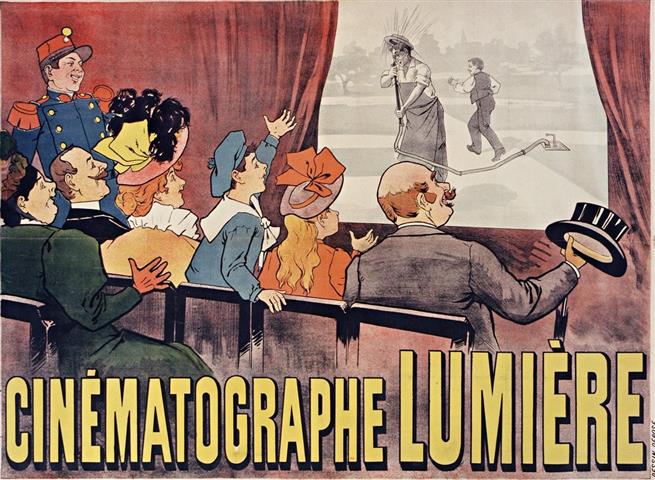

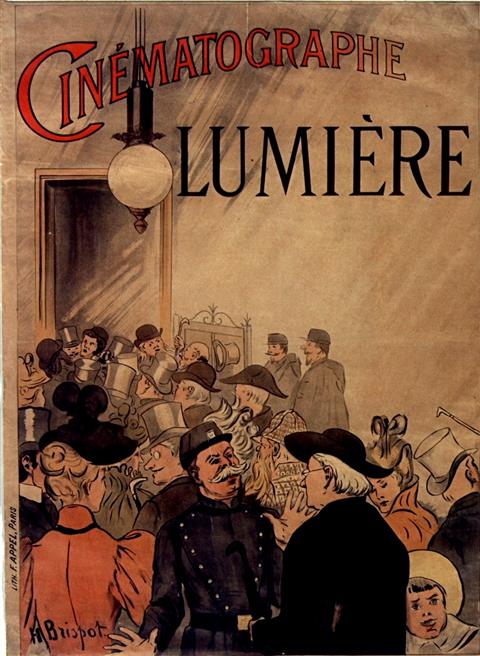

28 décembre 1895, la première séance publique payante

Au no 14, boulevard des Capucines, dans le Salon indien du Grand Café :

« Le Grand Café possédait en sous-sol une salle appelée Salon indien où furent données le samedi 28 décembre 1895 les premières représentations de cinématographie. L'appareil, inventé par Auguste et Louis Lumière et mis au point par l'ingénieur Carpentier […].

Ici, la recette de la première présentation publique fut de 33 francs (un franc par spectateur). La projection des 10 films présentés durait 20 minutes. La presse, convoquée, ne s'était pas dérangée ».

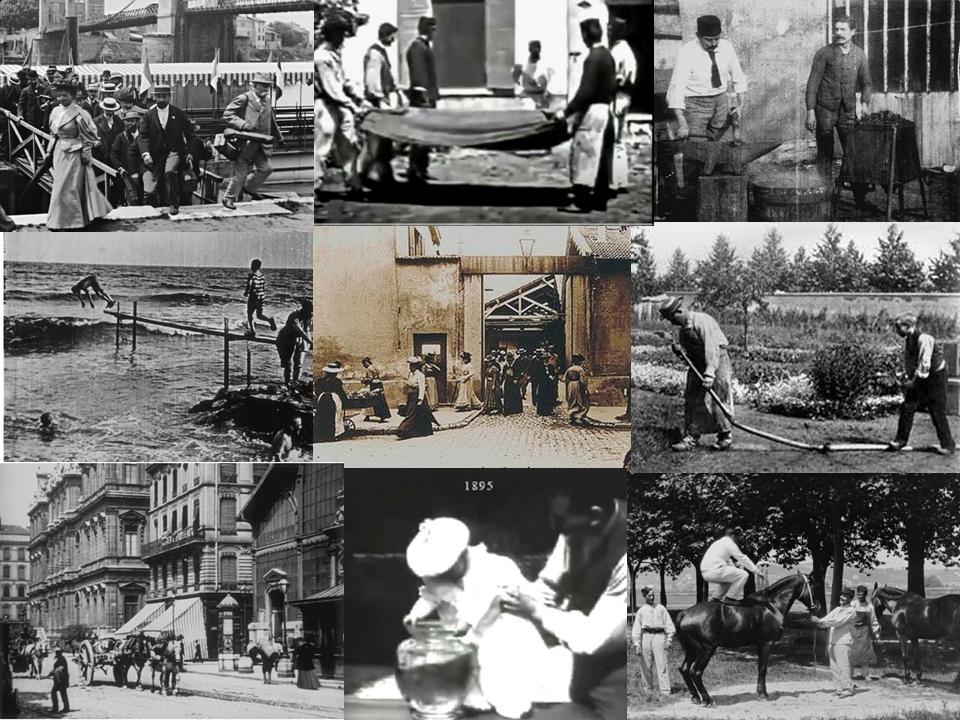

Les dix films présentés : La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, La Voltige, La Pêche aux poissons rouges, Le Débarquement du congrès de photographie à Lyon, Les Forgerons, L'Arroseur, Le Repas de bébé (de M. et Mme Lumière), Le Saut à la couverture, La Place des Cordeliers à Lyon, La Mer (Baignade en mer).

Neuf des dix films projetés le 28 décembre 1895

33 francs de recette signifient 33 spectateurs payants et, paradoxalement, c’est un succès ; les spectateurs emballés par l’effet réaliste des images seront les meilleurs agents publicitaires. Le bouche à oreille fonctionne : « la file d’attente s’allongea sur le boulevard et Volponi, le propriétaire du Grand Café qui avait loué son sous sol pour 30 francs par jour pendant un an eut à regretter de ne pas accepter les 20 % de la recette qui lui avaient été proposés comme loyer. Méliès, emballé, voulut acheter l’appareil. Refus de Louis Lumière : « sans avenir ». La file d’attente atteint bientôt 300 m de long, les sergents de ville doivent assurer le service d’ordre.

Et l’Arrivée du train en gare de La Ciotat ? Elle ne fait pas partie de la première sélection. Mais les Lumière ne tardent pas à ajouter à la liste ce film impressionnant. On dit que les spectateurs effrayés par l’arrivée de la locomotive ont quitté précipitamment leurs fauteuils.

Deux jours plus tard, les frères Skladanowski présentent leur Bioskop aux Folies Bergère ; quinze jours plus tard, l’anglais Birt Acres présente un reportage filmé du Derby d’Epsom. Trop tard !

Trois en Un

L’astuce des Lumière est d’avoir inventé un appareil assurant l’ensemble des tâches du cinéma :

Tourner : le machiniste fait avancer la pellicule en actionnant une manivelle à vitesse régulière et calibrée (deux tours par seconde) ; il n’y a plus de manivelle mais on continue à tourner des films.

Tirer : le film tourné est en négatif. On le repasse dans l’appareil en même temps qu’une pellicule vierge ; la source lumineuse placée à l’arrière impressionne la pellicule vierge en positif, prête à être projetée.

Projeter : il suffit d’ouvrir la partie arrière de l’appareil, placer une source lumineuse et faire défiler la pellicule.

La France domine les premières années du cinématographe

Les Films Lumière

Gallica.bnf.fr

Les films Lumière vont tenir un an l’affiche au Salon indien. Le succès venu, Louis Lumière n'est plus pressé maintenant de mettre son invention sur le marché. Les frères développent l’activité de production, de distribution et de diffusion. Ils créent une école d’opérateurs qu’ils envoient aux quatre coins de France et du monde, rapportant des centaines de films documentaires en deux ans, d’une valeur inestimable.

Ils ne négligent pas les films de fantaisie ; citons l’Arroseur arrosé : M. Clerc, le jardinier, et Duval, son aide, sont les premiers acteurs de cinéma, rapidement suivis par Auguste, sa femme et leur bébé. Avant ou en même temps que Georges Méliès, ils découvrent par hasard les effets spéciaux : un mur qui se reforme au lieu d’être démoli, le projectionniste avait mis la pellicule à l'envers. Une caméra sur une gondole à Venise et le premier travelling, panorama à l’époque, est inventé.

Mais, faute de renouvellement, le public se lasse (déjà !) des films Lumière ; Louis abandonne la production dès 1902.

Georges Méliès

L’illusionniste est invité à la répétition privée du 27 décembre. Il propose d’acheter le brevet, on lui répond : « Remerciez-moi, je vous évite la ruine, car cet appareil, simple curiosité scientifique, n'a aucun avenir commercial ! ». Têtu, il achète le procédé des Frères Isola ; il tourne ses premiers films dès 1896. De courtes fictions, des fantaisies avec effets spéciaux que, lui aussi, il aurait découverts par hasard : alors qu'il filme un omnibus, la manivelle se bloque, le temps de la faire redémarrer et l'omnibus est devenu un corbillard. Anecdote véritable ? Des reconstitutions historiques (l’exécution de Marie Stuart) ou d’actualité (l’Affaire Dreyfus, premier film politique jamais réalisé). En 1897, il crée dans sa propriété de Montreuil le premier studio de cinéma ; son Voyage dans la Lune (1902) a une durée exceptionnelle de 16 minutes. Son succès est mondial mais, faute lui aussi de se renouveler, il connaît la désaffection du public et arrête toute production en 1913. Il a 600 films à son actif.

Georges Méliès dans son studio à Montreuil

4 mai 1897, le Bazar de la Charité

Les organisateurs ont choisi l’attraction à la mode pour animer la vente de charité. Un violent incendie est causé par le remplissage de la lampe à vapeur d’éther de l’appareil de projection. On déplore 140 morts (cf. 45).

On pense que c’en est fini du cinématographe.

Charles Pathé (1863-1957)

Ni inventeur comme Lumière ni artiste comme Méliès, c'est un commerçant, un exploitant.

Les quatre frères Pathé créent en 1896 une société de vente d'appareils phonographiques. Deux des frères abandonnent ; restent Emile et surtout Charles qui vont être à la tête de la plus grosse société de phonographie puis de cinéma du monde. 200 succursales en Europe, aux Etats-Unis et dans le monde. La production de films passe de 70 en 1901 à 500 en 1903. La société crée le logo au coq gaulois en 1905, année des débuts de Max Linder.

Léon Gaumont (1864-1946)

Concurrent direct de Pathé ; à eux deux, ils fournissent l'essentiel de la production cinématographique dans le monde. Gaumont bâtit ses studios en 1906 aux Buttes-Chaumont. Place de Clichy, il reprend l'hippodrome pour en faire la plus grande salle de cinéma du monde, le Gaumont Palace.

Il doit son virage vers le cinéma à sa secrétaire, Alice Guy.

Alice Guy (1873-1968)

Elle aussi a vu les films Lumière au Salon indien. Elle propose à Léon Gaumont d'accompagner la vente d'appareils de projection et de prise de vues, de petites saynètes filmées. Elle est ainsi la première cinéaste au monde, dès 1896.

En 1906, elle tourne son premier long métrage, "La vie du Christ", superproduction de l'époque avec 300 figurants. Premier peplum ? Elle part aux Etats-Unis pour la suite de sa carrière.

Charles Prince (1872-1933)

Un ancien acteur comique des Variétés, logiquement attiré par le cinéma.

Il crée, en 1906, l’un des premiers comiques récurrents du cinéma, Rigadin, tel plus tard Charlot.

wikiwand

Le Film d'Art

Dans la foulée du succès de la Passion du Christ d’Alice Guy, il convient de sortir le cinématographe de son image de spectacle forain. Un mot d'ordre, la qualité des scénarios (Anatole France, Edmond Rostand), de grands acteurs de théâtre (Mounet-Sully, Sarah Bernhardt).

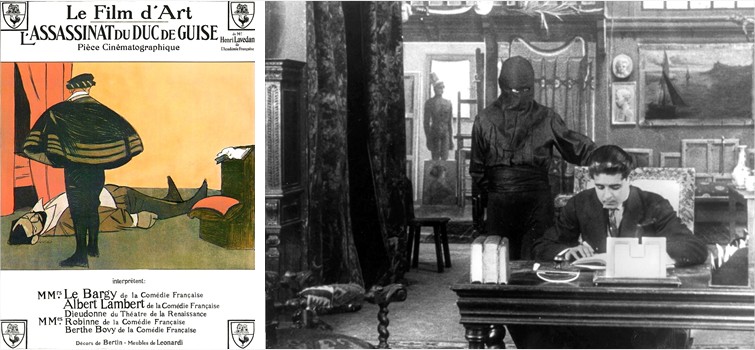

C’est l’objectif de la firme de production, Le Film d’Art, dont le plus grand succès est l'Assassinat du duc de Guise, mis en scène par André Calmettes et interprété par Charles le Bargy de la Comédie française (1908).

L’affiche de l’Assassinat du duc de Guise & Fantomas de Louis Feuillade

Louis Feuillade (1873-1925)

Directeur artistique des productions Gaumont, il réalise des « serials » au succès mondial, Fantomas, les Vampires, Judex.

Puis arrive Hollywood et la guerre

C’est la fin de la domination mondiale du cinéma français. Au début de 1910, le grand cinéaste D.W. Griffith est envoyé par la Biograph sur la côte ouest avec sa troupe pour un tournage. Ils prospectent et trouvent un petit village au nord de Los Angeles, Hollywood. In old California est le premier film jamais tourné en ces lieux. En 1914, Cecil B. de Mille y réalise The Squaw Man. Cette même année arrive Charles Chaplin ....

Louis Lumière en 1926 – Agence Rol

A Sticky Woman 1906 - ALICE GUY BLACHE - La femme collante

En 1889, il n’est pas loin de précéder Edison et Lumière : il abandonne, pour son fusil, les douze plaques de verre tournantes au profit du film celluloïd. Il met au point le mécanisme permettant l’avance saccadée du film synchronisé avec l'ouverture de la fente de l'obturateur, futur stop-and-go, base de la prise de vue des caméras modernes. Mais son système fonctionne mal, ses films ne sont pas perforés. Le cinématographe est tout proche.

Tout y est : défilement d’une pellicule perforée, projection publique, accompagnement musical par phonographe. Il ne manque qu’une chose, l’animation photographique, défaut fatal. A partir de 1896, le théâtre optique connaît une rude concurrence dont il ne se relèvera pas. Les projections au musée Grévin s'arrêtent. On dit que, profondément découragé, il aurait jeté une partie de son matériel dans la Seine. Victime d'une congestion pulmonaire, il entre à l'hospice des incurables d'Ivry où il meurt en 1918.