13 : 1837 - Gavarni et les Lorettes

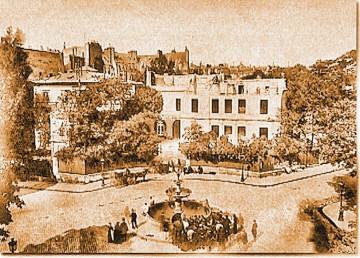

Place Saint Georges

Place Saint-Georges, la statue de Gavarni

et le premier hôtel de la Païva en arrière-plan

La Nouvelle Athènes

C’est un quartier du IXe arrondissement, occupant les pentes sud de Pigalle jusqu’aux rues Saint-Lazare et Notre-Dame de Lorette ; la place Saint-Georges en est le centre.

Le quartier, jusqu’alors champêtre et parsemé de folies construites par de riches parisiens, fut loti à partir de 1820.

Un quadrillage de rues rectilignes bordées d’immeubles à quatre étages et mansarde, aux façades sobres et sans balcons pour la plupart ; peu ou pas d’espaces verts et quelques hôtels particuliers tels celui de Thiers – ou, plus exactement, celui de sa femme. Voilà comment décrire ce quartier.

Son surnom lui est donné en 1823 par l’homme de lettres Adolphe Dureau de la Malle, en référence au caractère « antiquisant » des façades.

Le quartier devient le rendez-vous de l’élite intellectuelle parisienne et des acteurs du mouvement romantique. Ainsi, rue Taitbout, Dumas père, Chopin et George Sand séjournent dans l’élégant square d’Orléans ; on y voit également Théophile Gautier, Nerval, les peintres Chassériau, Delacroix, Géricault et Horace Vernet, Berlioz, des personnalités du théâtre, Marie Dorval, Melle Mars à la suite du grand Talma ou encore le chansonnier Béranger.

La cote du quartier baissera sous le Second Empire ; la petite bourgeoisie des rentiers s’y installe progressivement mais sa tradition de résidence littéraire demeure (Gustave Moreau, Barbey d’Aureyvilly, Villers de l’Isle-Adam, Degas, Lautrec).

Les « essuyeuses de plâtre »

Si la pierre de taille caractérise les façades des immeubles bourgeois du Second Empire, c’est le plâtre qui est le matériau par excellence de celles des immeubles de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Paris a la chance d’être bordé par deux grandes réserves de plâtre : les collines gypseuses de Belleville-Ménilmonant et de Montmartre. Economie de transport, la livraison se fait à dos de mule au pied de la butte, par la rue Blanche qui prend ainsi son nom. « Il y a plus de Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre », disaient les montmartrois.

La longueur du temps de séchage de ce matériau pose problème aux propriétaires de ces immeubles fraîchement sortis de terre. Une solution économique s’offre à eux, consistant en la location à prix modéré, durant le temps de leur assainissement, des appartements à des jeunes filles issues des classes populaires, souvent ouvrières (couseuses, blanchisseuses …) et entretenues. C’est ainsi que le quartier est devenu celui des Lorettes, nom emprunté à l’église Notre-Dame de Lorette, elle aussi nouvellement sortie de terre en bordure sud de la Nouvelle Athènes, en remplacement d’une simple chapelle.

Les Lorettes

Première impression de Delacroix, alors qu’il emménage en 1844 54, rue N-D de Lorette : « le nouveau quartier est fait pour étourdir un jeune homme aussi ardent que moi. […] Le premier objet qui a frappé les yeux de ma vertu en arrivant, ç’a été une magnifique lorette de la grande espèce, toute vêtue de satin et de velours noir, qui, en descendant de cabriolet et avec une insouciance de déesse, m’a laissé voir sa jambe jusqu’au nombril. » ( !).

Maintenant la description que Théophile Gautier en 1845 : "Ces maisons, à peine achevées, furent louées à bas prix, souvent à la seule condition de garnir les fenêtres de rideaux, pour simuler la population qui manquait encore à ce quartier naissant, à de jeunes filles peu soucieuses de l'humidité des murailles, et comptant, pour les sécher, sur les flammes et les soupirs de galants de tout âge et de toute fortune. Ces locataires d'un nouveau genre, calorifères économiques à l'usage des bâtisses, reçurent, dans l'origine, des propriétaires peu reconnaissants, le surnom disgracieux, mais énergique, d'essuyeuses de plâtres. L'appartement assaini, on donnait congé à la pauvre créature, qui peut-être y avait échangé sa fraîcheur contre des fraîcheurs.

Ce qui est sûr, c’est que le mot « Lorette » a été lithographié pour la première fois par Gavarni, dans les légendes de ses charmants croquis, et imprimé par Nestor Roqueplan dans ses Nouvelles à la main.

"Ordinairement fille de portier, la Lorette a eu d'abord pour ambition d'être chanteuse, danseuse ou comédienne; elle a dans son bas âge tapoté quelque peu de piano, épelé les premières pages de solfège, fait quelques pliés dans une classe de danse, et déclamé une scène de tragédie, avec sa mère, qui lui donnait la réplique, lunettes sur le nez. Quelques-unes ont été plus ou moins choristes, figurantes ou marcheuses à l'Opéra ; elles ont toutes manqué d'être premiers sujets. Cela a tenu, disent-elles, aux manœuvres d'un amant évincé ou rebuté; mais elles s'en moquent. Pour chanter, il faudrait se priver de fumer des cigares Régalia et de boire du vin de Champagne dans des verres plus grands que nature, et l'on ne pourrait, le soir, faire vis-à-vis a la reine Pomaré au bal Mabille pour une polka, mazurka ou frotteska, si l'on avait fait dans la journée les deux mille battements nécessaires pour se tenir le cou-de-pied frais. La Lorette a souvent équipage, ou tout au moins voiture. Parfois aussi elle n'a que des bottines suspectes, à semelles feuilletées qui sourient à l'asphalte avec une gaieté intempestive. Un jour elle nourrit son chien de blanc-manger ; l'autre, elle n'a pas de quoi avoir du pain, alors elle achète de la pâte d'amandes. Elle peut se passer du nécessaire, mais non du superflu. Plus capable de caprice que la femme entretenue, moins capable d'amour que la Grisette, la Lorette a compris son temps, et l'amuse comme il veut l'être ; son esprit est un composé de l'argot du théâtre, du Jockey Club et de l'atelier. Gavarni lui a prêté beaucoup de mots, mais elle en a dit quelques-uns. Des moralistes, même peu sévères, la trouveraient corrompue, et pourtant, chose étrange! elle a, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'innocence du vice. Sa conduite lui semble la plus naturelle du monde; elle trouve tout simple d'avoir une collection d'Arthurs et de tromper des protecteurs à crâne beurre frais, à gilet blanc. Elle les regarde comme une espèce faite pour solder les factures imaginaires et les lettres de change fantastiques : c'est ainsi qu'elle vit, insouciante, pleine de foi dans sa beauté, attendant une invasion de boyards, un débarquement de lords, bardés de roubles et de guinées. Quelques-unes font porter, de temps à autre, par leur cuisinière, cent sous à la caisse d'épargne; mais cela est traité généralement de petitesse et de précaution injurieuse à la Providence. " Th. Gautier, 1845.

Commentaires :

Les marcheuses : c’étaient des figurantes utilisées dans de grands spectacles tels que des opéras. On leur demandait simplement de défiler sur la scène, l’important étant qu’elles soient faiblement vêtues. Par les déhanchements, les dandinements ou les œillades, c’est à qui attirerait le regard de certains spectateurs ciblés. Offenbach – cf. 25 - utilisa ce stratagème pour son "Orphée aux Enfers" qui fut un grand succès grâce à ses 50 figurantes dénudées. La prostitution est au coeur du théâtre parisien, les pièces elles-mêmes sont remplies de lorettes.

Le bal Mabille : fondé en 1831 sur l'actuelle avenue Montaigne à l'époque presque champêtre. C’est un des nombreux bals de barrière, tels Bullier, la Closerie des Lilas, la Grande Chaumière, le Bal du Château Rouge, la Boule Noire, les Folies Robert, le Grand Duc etc. Mais le bal Mabille est probablement l’un des plus courus.

En 1844, les frères Mabille, fils du fondateur, l’aménagent en parc avec jardins, bosquets, galeries, chevaux de bois, pagode chinoise, grotte et, surtout, équipé de 3 000 becs de gaz et guirlandes lumineuses, permettant d'ouvrir le bal le soir.

Le bal Mabille devint en peu de temps l'établissement le plus en vogue. Faubourg Saint-Honoré oblige, il était réservé à une clientèle aisée mais était aussi le lieu privilégié des lorettes pour qui l’entrée était gratuite.

La « reine Pomaré » qui connut la vie précaire de lorette, y popularisa la polka, Céleste Mogador la défia (cf. 29, article sur la Païva et les courtisanes), Rigolboche en fut l’attraction sous le Second Empire et, selon Zola, « le soir, à Mabille, Nana obtint un succès colossal. »

Et c’est au bal Mabille que le cancan fut introduit, au cours duquel les femmes et leurs culottes fendues faisaient tourner la tête des bourgeois.

Olivier Métra dirigeait un orchestre de 50 musiciens.

Il ferma en 1875 et fut démoli en 1882.

Polka, mazurka, frotteska : la polka, originaire de Bohême et des pays slaves fut introduite en Paris en 1840 et, de là, dans toute l’Europe. Populaire aussi bien chez les bourgeois que chez les ouvriers ; la mazurka, au tempo très vif, provient de Pologne ; quant à la frotteska, c’est la polka poussée à ses dernières limites, comme son nom l’indique. Les bals sont surtout fréquentés par des hommes et les prostituées car ces danses lascives ne sont pas pour les honnêtes femmes !

Jockey Club : Installé dans le quartier de la Chaussée d’Antin, proche de la Nouvelle Athènes, le Jockey Club avait été créé en 1834 par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux, organisatrice des premières courses à Chantilly. C’était pourtant un cercle très fermé, « un beau nom, une existence brillante, le goût des chevaux et de la dépense assurent l'admission au Jockey ». Bien entendu, les femmes ne pouvaient en être membres.

Arthurs : ou julots, ou marlous, ou maquereaux, ou souteneurs.

Diaporama Lorettes par Gavarni (diaporama)

Ne pas confondre Lorettes et Grisettes

La grisette est à l’origine un vêtement féminin de couleur grise qui, par extension, a donné son nom aux jeunes filles qui les portaient. En 1830, la grisette n'est plus vêtue de gris, elle est vêtue d’une capeline et porte des manches à ballons.

Contrairement à la Lorette, la Grisette est avant tout ouvrière : voici son portrait selon le site

https://oripo.jimdofree.com/hier/petits-métiers-d-antan/

Autrefois on appelait Grisette la simple casaque grise que portaient les femmes du peuple. Bientôt la rhétorique s'en mêla. Les femmes furent appelées comme leur habit. C'était le contenant pour le contenu. Les grisettes ne se doutent guère que leur nom est une métonymie. Mais voyez un peu ce que deviennent les étymologies et les grisettes ! La grisette n'est pas même vêtue de gris. Sa robe est rose l’été, bleue l'hiver. L'été, c'est de la perkaline ; l’hiver, du mérinos.

La grisette n'est plus exclusivement une femme dite du peuple.

Elle travaille chez elle, loge en boutique ou va en ville. Elle est brunisseuse, brocheuse, plieuse de journaux, chamoiseuse, chamarreuse, blanchisseuse, gantière, passementière, teinturière, tapissière, mercière, bimbelotière, culottière., giletière, lingère, fleuriste ; elle confectionne des casquettes, coud les coiffes de chapeau, colorie les pains à cacheter et les étiquettes du marchand d'eau de Cologne ; brode en or, en argent, en soie, borde les chaussures, pique les bretelles, ébarbe ou natte les schalls, dévide le coton, l'arrondit en pelotes, découpe les rubans, façonne la cire ou la baleine en bouquets de fleurs, enchaîne les perles au tissu soyeux d'une bourse, polit l'argent, lustre les étoffes ; elle manie l'aiguille, les ciseaux, le poinçon, la lime, le battoir, le gravoir, le pinceau, la pierre sanguine, et dans une foule de travaux obscurs que les gens du monde ne connaissent pas même de nom, la pauvre grisette use péniblement sa jeunesse à gagner trente sous par jour.

Une grisette ne saurait avoir ni moins de seize ans, ni plus de trente.

Mais « elles avaient la taille aussi mince que les revenus », revenus si minces qu’il fallait bien arrondir les fins de semaine grâce à la bienveillance de protecteurs. Encore faut-il que les protecteurs la remarquent dans la rue ; pour cela, elle adopte une démarche dandinante, dodeline de la tête et tâche de traverser la rue boueuse aux endroits stratégiques.

Toute grisette qui se respecte a trois amis :

L’ami de raison, le monsieur, le vrai protecteur, souvent commerçant ou petit rentier, qui sait mettre sa jalousie de côté.

L’ami du dimanche, le jeune homme, qui prend à sa charge les frais de distraction : soirée dansante à la Grande Chaumière, spectacle à l’Elysée-Montmartre, dîner à la campagne ou encore, à partir du Second Empire, canotage à Bougival. Souvent étudiant, clerc de notaire, petit fonctionnaire. C’est Tholomyès, l’éternel étudiant viveur des Misérables, qui séduira Fantine avant de l’abandonner.

Il reste une place dans l’emploi du temps de la grisette pour l’ami de cœur, du même milieu qu’elle, ouvrier, discret et conciliant et souvent le futur mari qui, parfois, acceptera d’être le père d’un enfant qui n’est pas le sien.

Diaporama Grisette par Daumier, Gavarni et Charles Vernier

Dans Scènes de la vie de Bohême, de Murger, mademoiselle Musette est une grisette qui devient lorette en déménageant de la rue de la Harpe à la rue La Bruyère, dans le quartier Bréda.

La descente de Breda

Depuis la fin du XVIIIe siècle, le Palais-Royal était une véritable fourmilière. Lieux de promenade familiale pendant la journée, les jardins et les galeries devenaient le haut lieu de la prostitution le soir venu ; les professionnelles ou les occasionnelles se comptaient par milliers dans et autour du Palais-Royal.

1830, le propriétaire des lieux accède au trône de France sous le titre de Louis-Philippe 1er, roi des Français. Soucieux de flatter la bourgeoisie qui lui a permis son accession au pouvoir, il lui donne des gages, notamment dans le domaine des valeurs morales. La police a dorénavant droit d’accès dans les jardins. Ceux-ci sont désertés du jour au lendemain.

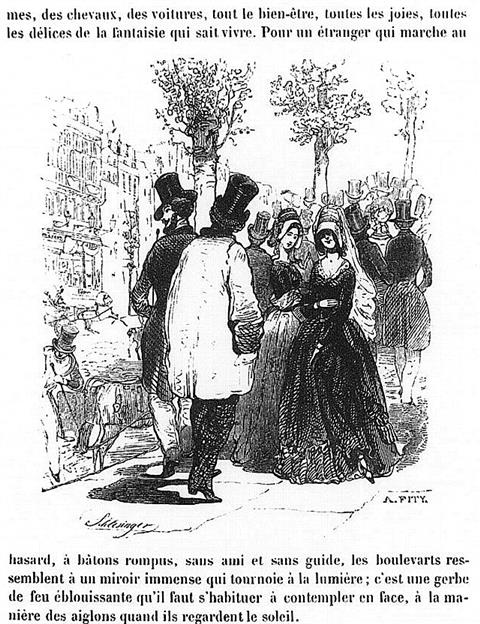

Toute cette population, tant masculine que féminine, se retrouve alors sur les Grands Boulevards, au bas de la Nouvelle Athènes.

Chaque soir, les Lorettes quittaient leur quartier pour flâner sur les trottoirs des boulevards à la recherche de la bonne aventure.

Emile Zola dans Nana : « L'été finissait, un été orageux, aux nuits brûlantes. Elles partaient ensemble après le dîner, vers neuf heures. Sur les trottoirs de la rue Notre-Dame de Lorette, deux files de femmes rasant les boutiques, les jupons troussés, le nez à terre, se hâtaient vers les boulevards d'un air affairé, sans un coup d'œil aux étalages. C'était la descente affamée du quartier Bréda, dans les premières flammes du gaz. Nana et Satin longeaient l'église, prenaient toujours par la rue Le Peletier. Puis, à cent mètres du café Riche, comme elles arrivaient sur le champ de manœuvres, elles rabattaient la queue de leur robe, relevée jusque-là d'une main soigneuse ; et dès lors, risquant la poussière, balayant les trottoirs et roulant la taille, elles s'en allaient à petits pas, elles ralentissaient encore leur marche, lorsqu'elles traversaient le coup de lumière crue d'un grand café. Rengorgées, le rire haut, avec des regards en arrière sur les hommes qui se retournaient, elles étaient chez elles. Leurs visages blanchis, tachés du rouge des lèvres et du noir des paupières, prenaient, dans l'ombre, le charme troublant d'un Orient de bazar à treize sous, lâché au plein air de la rue. Jusqu'à onze heures, parmi les heurts de la foule, elles restaient gaies, jetant simplement un « sale mufe ! » de loin en loin, derrière le dos des maladroits dont le talon leur arrachait un volant ; elles échangeaient de petits saluts familiers avec des garçons de café, s'arrêtaient à causer devant une table, acceptaient des consommations, qu'elles buvaient lentement, en personnes heureuses de s'asseoir, pour attendre la sortie des théâtres. »

Autour de la vitrine : l’arrière-boutique et le trottin

Le tableau de James Tissot – la Demoiselle de magasin (musée de Toronto) – condense deux scènes successives : l’échange de regard entre l’homme et la vendeuse, puis cette même vendeuse qui ouvre la porte au gentleman, un gentleman peu intéressé par la marchandise étalée sur les présentoirs. Mais nous sommes dans les années 1880.

Et le trottin, cette jeune femme qui attire l’attention des hommes par sa démarche vive, prenant soin de bien relever sa robe et ses jupons pour ne pas être entravée ; elle prendra soin de s’arrêter au bon moment pour rêver devant une vitrines, il y aura bien une bonne âme masculine pour lui acheter l'objet de sa convoitise.

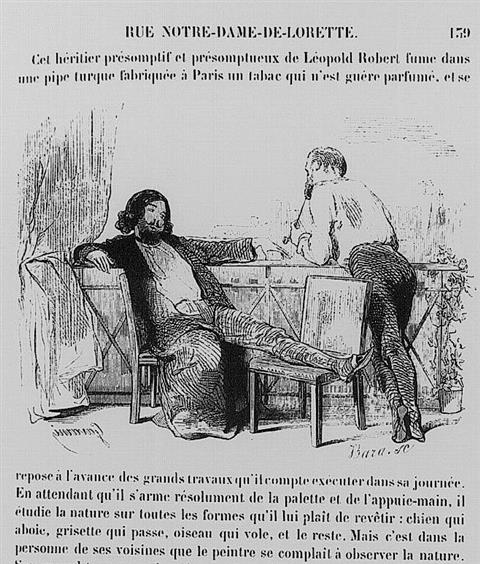

Les rapins

A côté des artistes à la mode, des lorettes et des jeunes bourgeois dans leur garçonnière, une autre population s’installe dans le quartier, attirée elle aussi par la modicité des loyers ; le mode de vie de ces artistes et écrivains désargentés, avec plus ou moins de talent, est qualifié de Bohème, mot qui sera popularisé en particulier par Henry Murger (Scènes de la vie de Bohème).

Dans cette Bohème, une figure, le rapin, synonyme de peintre sans talent et sans argent, ou encore l’apprenti peintre que l'on chargeait des bas travaux – « il lavera mes pinceaux, je tâcherai même de lui inculquer le goût des beaux-arts, et je m'en ferai mon rapin » (Murger). Le rapin a le visage décharné, la barbe et la chevelure longues, la pipe au bec et veste … rapée ; jeune, républicain, excentrique, le verbe haut et la plaisanterie lourde, voire vulgaire.

L’été venu, des centaines de ces rapins s’en allaient loger à Barbizon et hanter la forêt de Fontainebleau.

Rapin par Gavarni (gallica.bnf.fr)

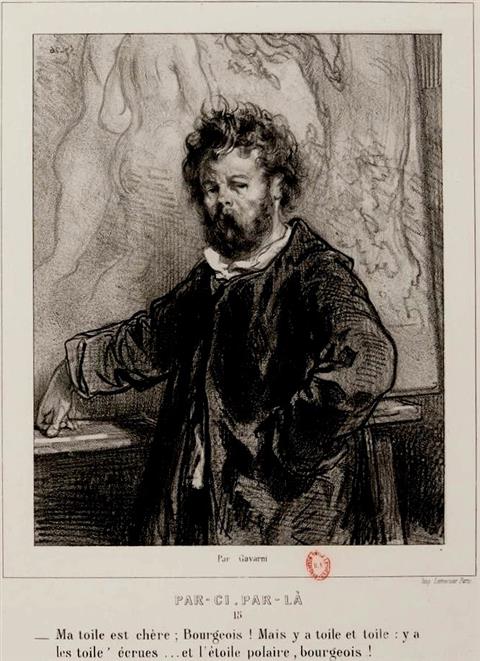

Gavarni (1804 – 1866)

On ne peut pas le qualifier de rapin.

De son vrai nom Sulpice Guillaume Chevalier, il est l’illustrateur par excellence des Lorettes et mérite d’être au centre de la petite place Saint-Georges.

Il collabore longuement avec le Charivari (cf.11). Devenu célèbre avec la série sur les Lorettes, il tournera le dos aux mondanités lors de son voyage à Londres, pour s’enfoncer dans Whitechapel où l’extrême misère fera disparaître son sourire. Après la perte d’un fils, il délaisse le dessin pour revenir à ses premières amours, les mathématiques. Gavarni aurait habité une maison disparue, 60 rue Saint-Georges.

Ne quittons pas la place sans évoquer la Païva …

Ce curieux hôtel particulier gothico-renaisssance fut habité par Thérèse Lachmann, future épouse du marquis de Païva. Elle y tenait salon en attendant que son hôtel particulier hôtel particulier aux Champs-Elysées (cf. 29) fût achevé.

Thérèse Lachmann, avant d’être marquise et grande courtisane, fut une lorette, la reine des Lorettes (« Qui paye y va », ainsi disaient les mauvaise langues).

… Et l’hôtel Thiers

Adolphe Thiers, dont la carrière politique s’étire de la Restauration à la Troisième République, plusieurs fois ministre et Président du Conseil sous Louis-Philippe, il survit à la révolution de 1848 en soutenant la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte ; exilé après le coup d’état de 1851, il revient un an plus tard, est élu député de l’opposition en 1863 et rallie le camp républicain conservateur.

Le sinistre épisode de la semaine sanglante entache gravement son image (cf. 32). Il sera pourtant le recours des Républicains en 1877 contre le duc de Broglie.

Hôtel Thiers ou hôtel Dosne ?

« Il est un petit homme – Qui s’appelle monsieur Thiers, Carabière – Il est haut comme trois pommes – Mais c’est un fier amant cependant – Puisque dans son lit – Trois femmes avec lui – Couchent dit-on chaque nuit »

Supposition exagérée mais il est vrai qu’Adolphe était l’amant de Madame Dosne, femme du receveur général des finances. Comme il arrive parfois, il épousa en 1838 la fille de sa maîtresse, Elise, ce qui fit de lui l’heureux et riche propriétaire de l’hôtel. Est-ce l’ambiance libertine du quartier qui l’inspira ? quelque temps plus tard, il trouva que sa belle-sœur ne manquait pas de charme.

Le 12 mai 1871, la Commune de Paris décide, en représailles, la démolition de l’hôtel pour construire des barricades et la saisie des biens pour soulager la misère des assiégés - l’hôtel est en partie démonté avant que Courbet n’intervienne-. Une action que Thiers ne pardonnera pas aux Communards.

Lorettes, épilogue :

"Laissez passer la chiffonnière de l'avenir" crie un enfant en voyant passer une élégante en voiture à cheval. La plupart des chiffonniers vivent avec d'anciennes prostituées. La lorette devient chiffonnière qui va boire le butin de sa chiffonnerie derrière la barrière (cf. 21).

Pour en savoir plus :

Henry Murger, Scènes de la vie de bohême

Emile Zola, Nana

Alexandre Dumas, Filles, lorettes et courtisanes

Marc Lemonnier, Alexandre Dupouy – Paris Libertin

https://oripo.jimdofree.com/hier/petits-métiers-d-antan/

http://www.montmartre-secret.com/article-paul-gavarni-99394970.html

https://le-bibliomane.blogspot.com/2011/03/la-physionomie-et-la-physiologie-de-la.html