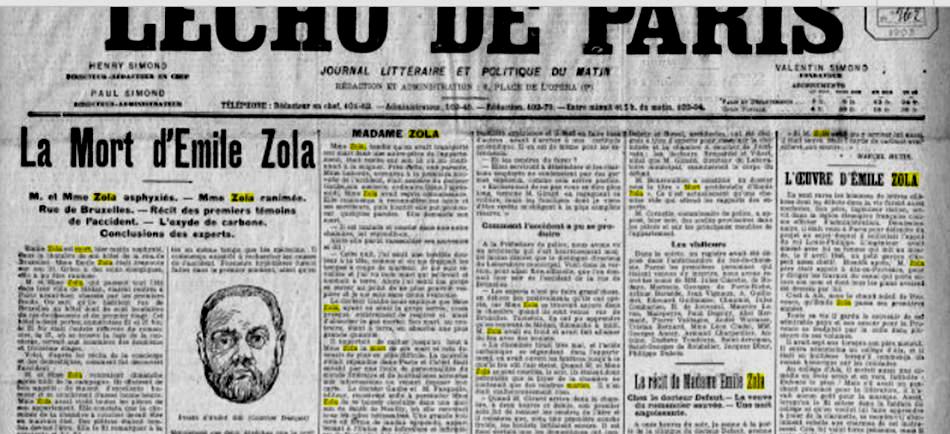

50 : 29 septembre 1902 – Emile Zola asphyxié

21bis, rue de Bruxelles

Le 29 septembre 1902, après avoir passé l’été dans leur maison de Médan, les époux Zola reviennent à leur domicile parisien, 21bis rue de Bruxelles.

Dans la nuit, Émile et son épouse Alexandrine sont intoxiqués par le monoxyde de carbone dégagé par le feu couvant dans leur cheminée.

Alertés le lendemain, les médecins découvrent le couple inanimé. Ils ne réussissent qu’à sauver madame Zola.

Dès l’annonce de la disparition de l’écrivain, la rumeur circule : est-ce vraiment un accident, étant donné le nombre d’ennemis qu’il s’est faits par ses écrits et ses actes ?

La thèse de l'assassinat ou de la « malveillance ayant mal tourné » n'a jamais été totalement écartée. L’enquête de police n'aboutit à aucune conclusion probante. Subsiste toujours la rumeur selon laquelle un ramoneur aurait dit avoir bouché la cheminée sur ordre des anti-dreyfusards.

Zola, la bête noire de la droite conservatrice, catholique, nationaliste et antisémite

Tout d’abord, par ses origines

Son père Francesco, devenu François, est né à Venise. Il arrive à Marseille en 1833, épouse Emilie Aubert six ans plus tard. Emile naît à Paris en 1840, avec la nationalité italienne. Ingénieur des Ponts & Chaussées de profession, il est républicain, franc-maçon et ex carbonaro.

François supervise la construction du premier barrage à voûte d’Europe pour alimenter en eau Aix-en-Provence. Il meurt d’une pneumonie alors que son fils n’a que sept ans.

Démunie, Emilie élève son fils dans la précarité financière ; elle restera très près de son fils tout au long de sa vie.

Emile est naturalisé français en 1862.

Le barrage Zola (amisdesaintevictoire.asso.fr)

Par son activité de journaliste à partir de 1863

Comme la plupart de ses confrères, il débute comme journaliste, alors que la presse est en plein essor. Il collabore à de nombreux journaux, dont le conservateur Figaro, en tant que critique littéraire et artistique. A partir de 1868, la libéralisation de la presse (cf. 28) lui permet d’exprimer ses opinions dans des journaux politiques, tels que La Cloche ; sa critique du Second Empire est sévère.

Zola se révèle libre-penseur, positiviste, anti-clérical et moraliste, opposé à l’ordre moral. Il reste à l’écart du monde politique ; franc-tireur, il condamne l’interdiction de certains journaux par la Commune, puis plaide pour l’amnistie des communards et la publication des textes de Jules Vallès.

Atelier Nadar

Par ses prises de position artistiques

Son grand ami, c’est Cézanne qu’il a connu lycéen à Aix-en-Provence ; les deux amis se fâcheront, toutefois, en 1886, après la publication de L'Œuvre où Cézanne a cru se reconnaître dans le personnage du peintre.

Le critique Zola défend la nouvelle génération d’artistes qui bousculent l’académisme, tels Manet, Pissarro, Renoir, Sisley ou Stéphane Mallarmé.

Henri Fantin-La Tour – Un atelier aux Batignolles, 1870

Zola avec Renoir, Manet, Monet et le grand Bazille (musée d’Orsay)

Par sa peinture de la société dans ses romans

En particulier dans la saga des Rougon-Macquart

Les Rougon, petits bourgeois où prédominent l’appât du gain et l’appétit du pouvoir,

Les Mouret, la fragilité mentale de l’aïeule réapparaît souvent,

Les Macquart, braconniers, contrebandiers, une lignée ravagée par l’alcoolisme.

1871 : la Fortune des Rougon

Comment une famille, les Rougon, profite du coup d’état du 2 décembre 1851 pour s’emparer du pouvoir sur une ville de Provence, Plassans, qui n’est autre qu’Aix-en-Provence.

1872 : La Curée

« L’or et la chair » selon Zola ; la débauche, y compris l’inceste, dans le monde affairiste enfiévré par la spéculation immobilière dans le Paris d’Haussmann.

1873 : le Ventre de Paris

La vie bourdonnante des Halles de Paris dans toute sa trivialité.

1874 : La Conquête de Plassans

Intrigues et manipulations pour reprendre Plassans, conquise par les monarchistes légitimistes.

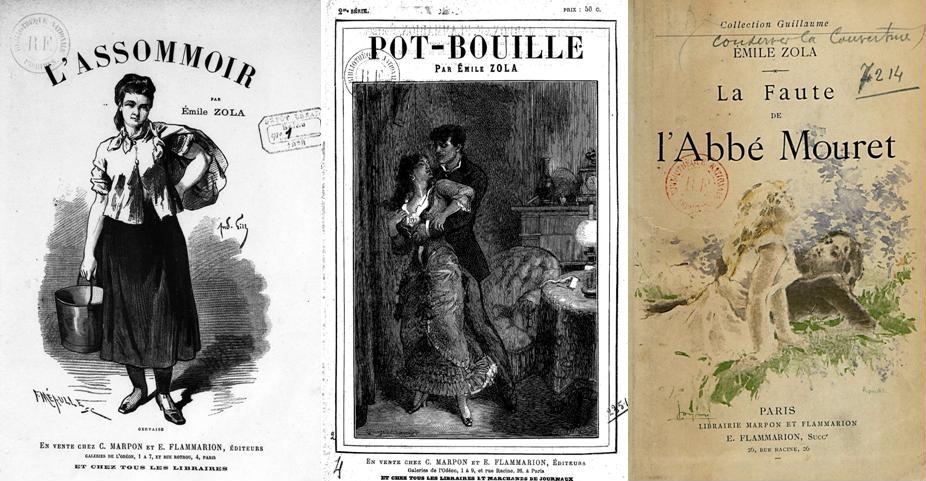

1875 : la faute de l’abbé Mouret

Un prêtre déchiré entre sa vocation religieuse et la pulsion amoureuse.

1876 : son Excellence Eugène Rougon

Comment l’entourage d’Eugène Rougon, ex président du Conseil d’Etat tombé en disgrâce, opère en coulisse pour le ramener au pouvoir.

1877 : L’Assommoir

Les ravages de l’alcoolisme dans le milieu ouvrier d’un faubourg parisien (le quartier de la Goutte d’Or).

1878 : Une page d’amour

Une œuvre en marge dans la saga, plus intimiste, mais pas moins provocante : les troubles psychologiques que peut connaître une jeune fille au moment de la puberté.

1880 : Nana

La prostitution sous le Second Empire, gloire et chute d’une lorette devenue courtisane.

1882 : Pot-Bouille

La vie à travers les différents étages d’un immeuble haussmannien ; ce que cache une façade honorable.

1883 : Au Bonheur des Dames

Vie d’un grand magasin et mort du petit commerce, précarité de l’emploi.

1884 : La Joie de Vivre

Critique de l’éducation obscurantiste des jeunes filles bourgeoises, tentative d’émancipation de l’une d’elles.

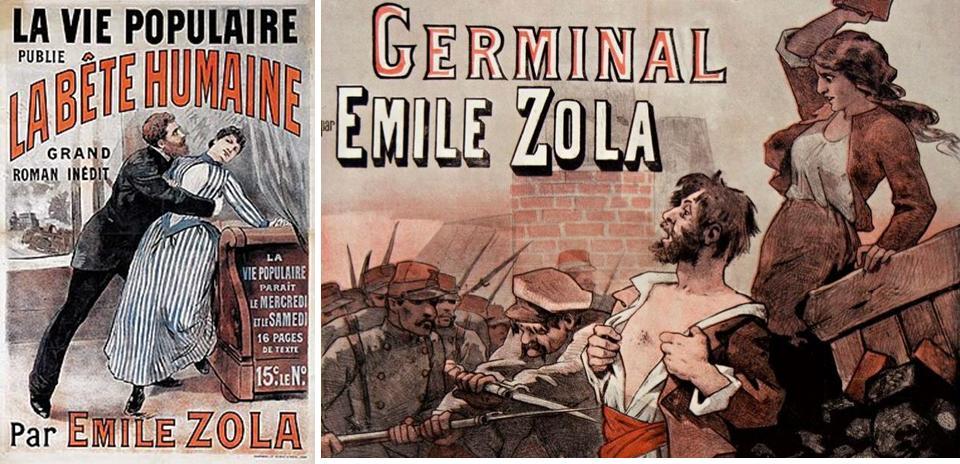

1885 : Germinal

La misère des mineurs, la répression d’une grève dans le sang.

1886 : L’œuvre

L’histoire d’un peintre maudit.

1887 : La Terre

L’âpreté du monde paysan allant jusqu’au crime pour une terre.

1888 : Le Rêve

Religion et mystique dans les milieux populaires d’une petite ville.

1890 : La Bête humaine

Viols et meurtres dont les causes sont les tares héritées de décennies d’alcoolisme. Dans le décor du monde ferroviaire.

1891 : L’Argent

La spéculation dans l’une des premières places boursières ; comment s’écroule une fortune bâtie sur du sable.

1892 : La Débâcle

La déroute de 1870.

1893 : Le Docteur Pascal

Seul roman se déroulant après la chute du Second Empire, lutte de la connaissance contre l’obscurantisme.

Zola, auteur « pornographique »

Réalisme

C’est une innovation de Zola. L’écrivain rejette le romantisme, « démodé comme un jargon qu’on n’entend plus » ; il se veut observateur et expérimentateur. Pour que ses romans se plaquent sur la réalité, il se documente, se constitue des dossiers qui vont être de plus en plus épais, roman après roman.

On moque son voyage d’étude en Beauce pour y étudier le monde paysan (voyage dont il a orchestré la publicité), des « mouvements puérils » qui masquent son manque d’imagination.

Naturalisme

Pour étayer ses recherches et ses études, Zola a besoin d’une méthode ; il s’inspire des principes du médecin et physiologiste Claude Bernard, fondateur de la médecine expérimentale : observer, émettre une hypothèse, vérifier par l’expérimentation.

Sociologue avant l’heure, il crée un mouvement littéraire, le naturalisme, dont Daudet et les Goncourt se réclameront. « Notre héros, écrit Zola, n'est plus le pur esprit, l'homme abstrait du XVIIIe siècle. Il est le sujet physiologique de notre science actuelle, un être qui est composé d'organes et qui trempe dans un milieu dont il est pénétré à chaque heure. »

Le comportement est déterminé par le milieu et l’hérédité, principe dont l’écrivain se sert pour expliquer les tares de notre société. Les vices sont causés par les ravages de l’alcoolisme par exemple dans la branche des Macquart : L’Assommoir, Germinal, La Bête humaine ; l’hérédité est le fil conducteur du cycle, une hérédité à laquelle on n’échappe pas.

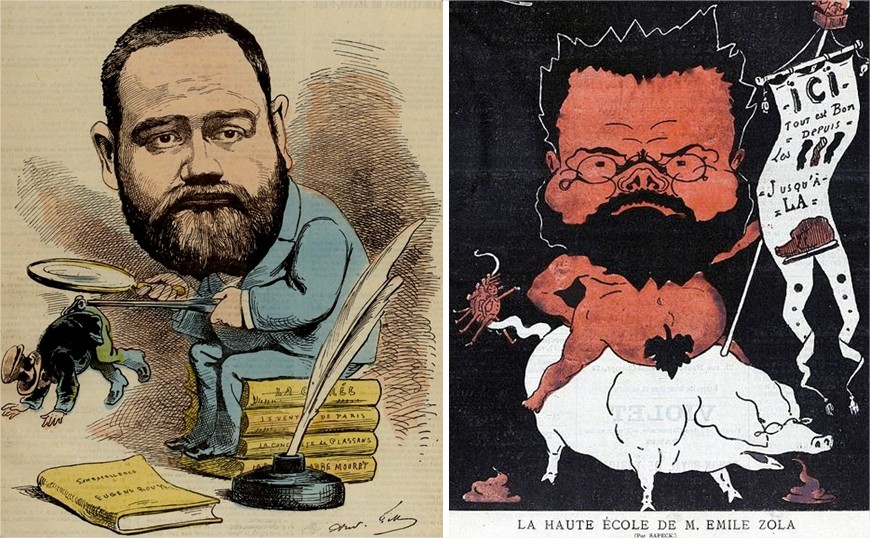

Deux visions du Naturalisme : l’Eclipse (16 avril 1876) & par Sapeck

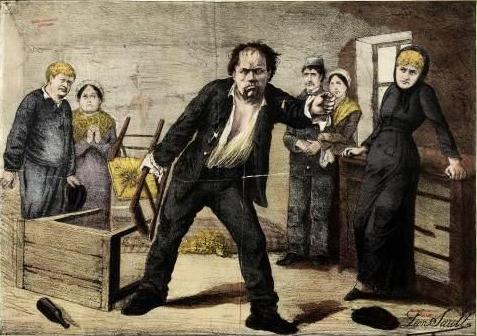

Ses romans reçoivent de violentes attaques dans la presse conservatrice, « niaiserie de ses leçons d'hérédité », « discours décadent ». La vérité de l’alcoolisme, « monstrueusement détaillée » dans L’Assommoir, indigne la critique presque unanime. Le réalisme de la description des milieux défavorisés, paysans, ouvriers, prostituées, la crudité du style sont insupportables à une partie du lectorat, on le traite de pornographe. Pendant qu’à gauche, on l’accuse de « salir le peuple ».

L’Assommoir vu par Léon Sault (gallica.bnf.fr)

Mais le succès est le plus souvent au rendez-vous, - L’Assommoir, Germinal, La Débâcle, etc. - en France comme à l’étranger.

13 janvier 1898 : « J’accuse … ! » - la haine est à son comble

Retiré depuis plus de vingt ans du journalisme politique, Emile Zola publie dans Le Figaro en mai 1896 un article sur l’antisémitisme ambiant : « Il y a une poignée de fous, d’imbéciles ou d’habiles qui nous crient chaque matin : « Tuons les Juifs, mangeons les Juifs, massacrons, exterminons, retournons aux bûchers et aux dragonnades. […] Rien ne serait plus bête, si rien n’était plus abominable. »

Puis, à partir de novembre 1897, il écrit sur l’affaire Dreyfus elle-même, dans une série d’articles parus dans Le Figaro.

Et c’est le scandale du 11 janvier 1898 : le commandant Esterhazy est acquitté à l’unanimité par le Conseil de guerre (cf. 43), alors que le colonel Picquart, chef du service des renseignements militaires, l’avait clairement identifié comme étant le traître, l’auteur du bordereau ! Cerise sur le gâteau, Picquart est limogé et arrêté le 13 janvier 1898, le jour même de la parution du fameux article de Zola.

Esterhazy ovationné à sa sortie du tribunal (retronews.fr)

Zola a 57 ans, il est un auteur à succès décoré de la Légion d’honneur et n’a plus rien à prouver. C’est pourtant un brûlot, et non pas un simple article de protestation, qu’il se risque de publier, en toute connaissance de cause.

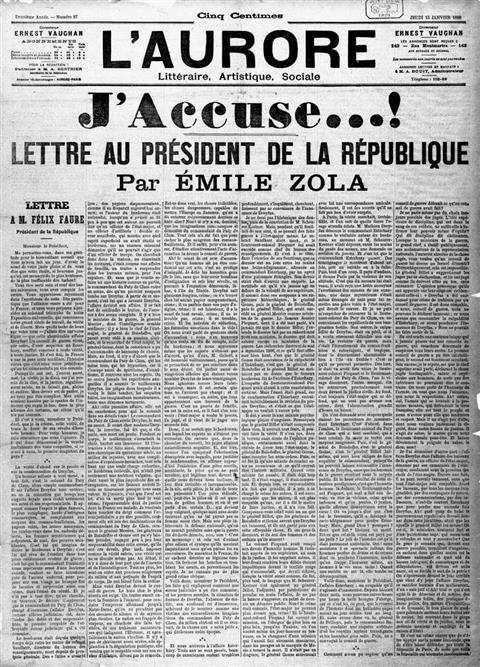

Le Figaro ayant refusé de publier une série de ses articles, Zola se tourne vers L’Aurore, un tout nouveau journal républicain et socialiste, qui compte Clemenceau et Bernard Lazare comme rédacteurs.

L’intention de Zola est claire : attaquer les personnalités militaires et politiques responsables de ce scandale judiciaire pour provoquer un procès en diffamation, autrement dit un procès jugé en cour d’assise, procès public avec un jury populaire. La meilleure façon d’exposer toute l’affaire au grand jour.

L’article, un modèle du genre

Retronews.fr

L’article court sur huit colonnes, les six premières couvrent l’intégralité de la première page du journal. Son titre, la « lettre au président M. Félix Faure », devient « J’accuse … ! », agressif, trouvaille de Clemenceau.

Monsieur le Président,

Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m’avez fait un jour, d’avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu’ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ?

Suit une relation très détaillée et circonstanciée du déroulement de l’affaire avec tous ses manquements.

Et, en conclusion, les fameuses accusations exprimées sous forme d’anaphorèses.

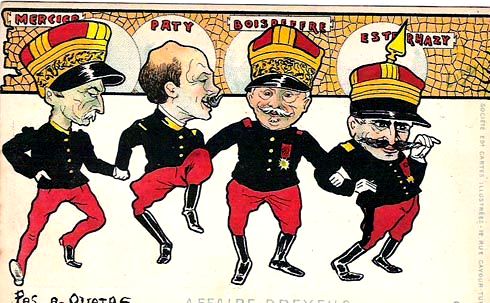

J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes iniquités du siècle.

J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de lèse- humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l’état-major compromis.

J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices du même crime, l’un sans doute par passion cléricale, l’autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l’arche sainte, inattaquable.

J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace.

J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.

J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans L’Éclair et dans L’Écho de Paris, une campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute.

J’accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre d’avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter sciemment un coupable.

Le général Mercier est ministre de la Guerre, le général de Boisdeffre, chef d’Etat-Major, le général Gonse, son adjoint, le général Billot fut ministre de la Guerre lors du procès Dreyfus, le général de Pellieux et le commandant Ravary chargés de l’enquête sur Esterhazy.

La forme de l’article est révolutionnaire, une « blitzkrieg du verbe » usant de tous les artifices. La forme anaphorique comparée à des « coups de bélier ». Un sommet.

L’article a deux conséquences immédiates : L’Aurore, modeste feuille politique, tire à plus de 300.000 exemplaires ! Le journal et l’auteur de l’article sont traînés en cour d’assises.

Les locaux de L’Aurore en décembre 2020 (il succéda à La France – photo CK)

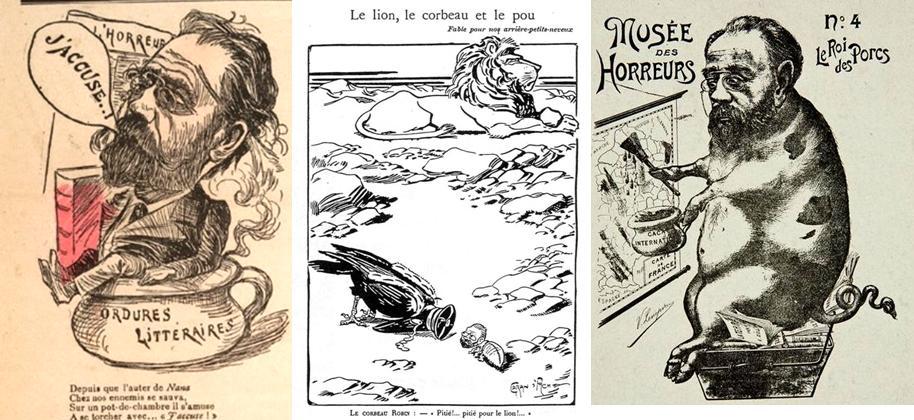

Déchaînement des anti-dreyfusards

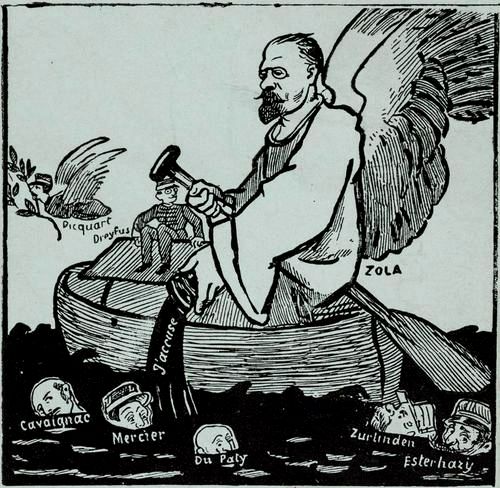

Au centre, caricature de Caran d’Ache

Le retentissement de l'article est considérable en France comme dans le monde entier. L’article est dénoncé dans la plupart des camps politiques ; jamais, on n’avait vu une telle violence, bien loin de la forme policée habituelle. Dans l’Armée, c’est la panique.

Dans le camp anti-dreyfusard, une seule cible à partir de ce jour : Zola, déjà haï pour son roman, La Débâcle.

Les caricaturistes s’en donnent à cœur joie, on le dessine en cochon, en pou ; un soldat le plonge dans un tonneau de vidange, c’est l’italianasse, le traître à la solde de l’Allemagne. C’est un torrent d’insultes.

Il y a aussi des caricatures pro-zola

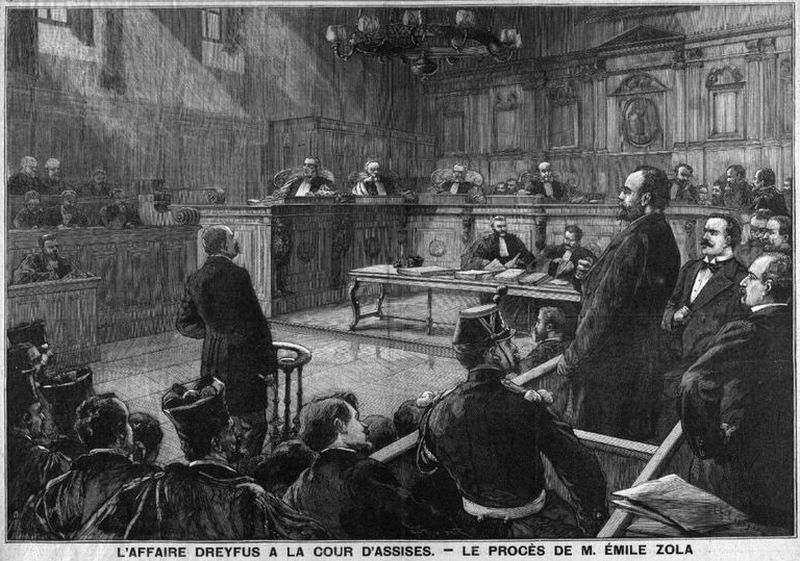

Le procès Zola

Le gouvernement, par le biais du ministre de la Guerre, poursuit Émile Zola pour diffamation devant la cour d'assises de la Seine. Le procès se déroule à Paris du 7 au 23 février 1898, dans une atmosphère chargée de violence et de risque de guerre civile. L’opinion publique est largement anti-dreyfusarde et l’antisémitisme atteint des sommets.

Emile Zola est défendu par Me Labori (défenseur de Dreyfus l’année suivante lors du procès de Rennes), qui fera citer 200 témoins, face à une cour dont la consigne est d’éviter à tout prix l’évocation d’une erreur judiciaire dans le procès Dreyfus.

Interrompant les interrogatoires de l’avocat, le président Delegorgue répète des dizaines de fois : « la question ne sera pas posée » !

Supplément du Petit Parisien, 13 février 1898 (retronews.fr)

Emile Zola est condamné à un an de prison et à 3 000 francs d'amende, la peine maximale qu'Octave Mirbeau paie de sa poche.

Zola face aux outrages, peinture d'Henry de Groux, 1898 (retronews.fr)

Me Labori conseille à Zola de se pourvoir en cassation ; le nouveau procès a lieu le 18 juillet 1898. Etant donné l’issue certaine qui se dessine, l’avocat conseille à l’écrivain de quitter la France avant la fin du procès. Les condamnations sont confirmées ; le 26 juillet, Zola est suspendu de l'ordre de la Légion d'honneur et n'y sera jamais réintégré.

Le suicide du commandant Henry en août 1898, auteur d’un faux grossier accusant Dreyfus, ouvre enfin la voie à la réhabilitation ; elle ne sera effective que le 12 juillet 1906 !

Emile Zola est revenu à Paris le 4 juin 1899, avec l’aura de défenseur de la justice et de la vérité, mais avec de gros problèmes financiers et la haine tenace de ses adversaires.

Que s’est-il vraiment passé dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902 ?

Retronews.fr

Pour en savoir plus :

La saga des Rougon-Macquart

L’article J’accuse … !