23 : 3 décembre 1851 - La mort du député Baudin

151, faubourg St-Antoine

11 décembre 1848,

Gallica.bnf.fr

Louis-Napoléon Bonaparte est élu premier président de la République au suffrage universel (masculin), avec un score jusqu’à présent inégalé : 74%.

Elu pour un mandat de 4 ans non renouvelable, tels sont les termes de la constitution de la Deuxième République. Comment imaginer que le neveu de l’Empereur puisse se contenter d’une telle situation ?

Dès le premier jour de mandat, le risque de coup d’Etat ou, dans le meilleur des cas, la possibilité d’une réforme constitutionnelle, se profile.

Une Assemblée conservatrice hostile

Adolphe Thiers, député de la Seine (gallica.bnf.fr)

Louis-Napoléon avait obtenu le soutien du parti de l’Ordre mais il est sans assise parlementaire fidèle. Au contraire, la première l’Assemblée nationale (remplaçant l’Assemblée constituante), élue en mai 1849, est majoritairement conservatrice et souvent hostile. L’assemblée lui impose un gouvernement monarchiste, la loi Falloux sur la liberté de l'enseignement, très favorable au clergé et, un an plus tard, la réforme électorale supprimant le droit de vote à une fraction du peuple (en imposant une résidence de trois ans).

Ceci étant, le prince-président, fin politique, comprend le parti qu’il pourra tirer le moment venu de ces réformes.

Le vent commence à lui être favorable à partir de l’été 1850 : d’une part, les Républicains essuient des revers, se replient alors sur eux-mêmes, prônent l’abstention et organisent des sociétés secrètes en attendant l’élection de 1852 ; d’autre part, la majorité se disloque entre légitimistes et orléanistes, Thiers est isolé. Louis-Napoléon ne voit pas d’adversaire sérieux.

Tournée nationale du président

Il profite de cette situation favorable – et des nouvelles possibilités offertes par le chemin de fer - pour multiplier les voyages en province afin de prendre la température de la société française. Il ne manque aucune occasion de se présenter comme le rempart de la République face aux menées monarchistes, il dénonce le conservatisme de l’Assemblée et la réforme électorale. Il constate qu’un large part des conseils généraux lui est favorable.

Il demande au peuple les moyens d’accomplir sa tâche, une préparation des électeurs à un éventuel plébiscite, et l’évocation d’une réforme constitutionnelle, ce à quoi une grande partie de la classe politique est favorable.

Parenthèse : les Demi-solde et Ratapoil

Ils sont bien présents dans les romans de Balzac (Bridau, le général Montriveau) ; c’est aussi Pontmercy, père de Marius dans les Misérables.

Le demi-solde est un officier du premier Empire, mis en non-activité par la Restauration. N’étant plus employé de manière active, la solde est réduite de moitié.

Mis à la retraite d’office après l’abdication de l'Empereur, ceux qui ont repris du service pendant les "Cent Jours" sont particulièrement visés.

240 régiments sonts dissous, 300.000 soldats licensiés; 20.000 demi-soldes.

Ils constituent encore un poids politique 35 ans plus tard.

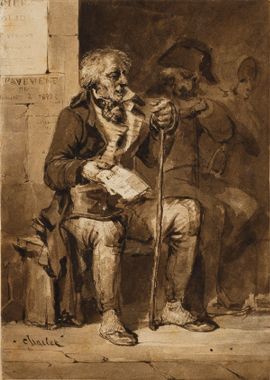

Nicolas Charlet – le demi solde ( Washington)

Les demi-solde sont assignés à résidence, n’ont pas le droit de passeport ni de posséder une arme, même de chasse. Leur courrier est censuré. Ils doivent se présenter à la gendarmerie tous les quinze jours, et font l’objet d’une surveillance constante.

Leur régime s’assouplit après la mort de Napoléon Ier en 1821.

Si certains trouvent un emploi civil, d’autres rempilent et servent loyalement l’armée royaliste, beaucoup connaissent une vie marginale.

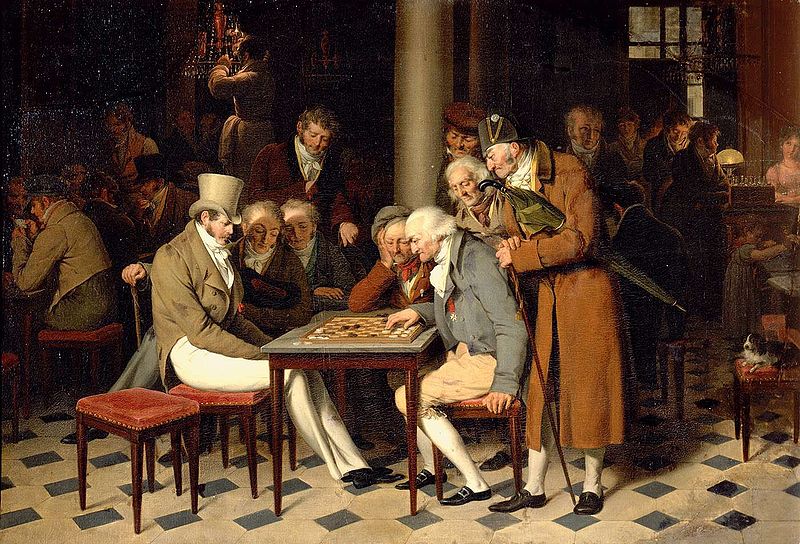

Désoeuvrés, humiliés, la nostalgie de l’Empire ne fait que croître avec les années. Ils ont des lieux de rencontre, tels le café Lamblin au Palais-Royal ou l’actuel boulevard des Italiens, qui devient le "boulevard du Retour de l'Ile d'Elbe".

Demi-solde au café Lamblin, près du Palais-Royal (Louis Léopold Boilly)

S’ils n’ont plus le droit de porter l’uniforme, ils vont adopter une tenue vestimentaire, signe de reconnaissance : longue redingote souvent bleu impérial, pincée à la taille, qui permet de camoufler les restes d’un uniforme qu’ils portent dessous ; le ruban de la la légion d'honneur et un chapeau de forme de feutre noir ou marron. Pas d’arme autorisée mais un bâton noueux, souvent plombé, très efficace en cas de rixe.

Les humiliations ont exacerbé chez ces guerriers leur désir de revanche et leur nostalgie de l’Empire. Le retour de la dépouille de l’Empereur, le 15 décembre 1840 est une occasion de se montrer, de se compter.

Leurs ennemis ? Les activistes royalistes, qu’ils soient légitimistes ou orléanistes. Et, depuis février 1848, les Républicains d’extrême gauche.

Ils sont encore nombreux en 1850 lorsque Louis-Napoléon « sort du bois » et part en campagne à travers la France. Des cris de « Vive l’Empereur » se font entendre çà et là.

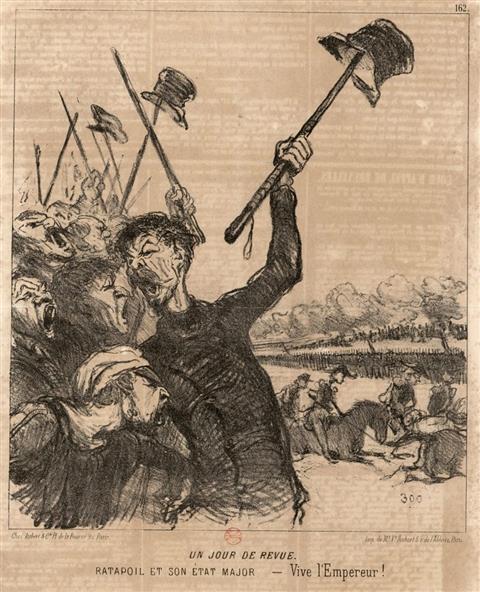

C’est alors qu’apparaît Ratapoil !

Une des plus belles réussites d’Honoré Daumier.

Dès 1848, les républicains se méfient des intentions du premier président de la République, de son aspiration au pouvoir personnel ; les caricatures antibonapartistes apparaissent.

Le personnage est créé en mars 1850 et apparaît pour la première fois dans le journal satirique le Charivari (cf. 6).

Le colonel Ratapoil, toujours équipé de sa canne plombée, est un demi-solde qui se met au service de son sauveur, le prince-président. Partisan fanatique, agent provocateur, espion, émeutier et comploteur. Il est membre de la Société du Dix-Décembre, une association qui a réellement existé et qui, sous couvert d’entraide, était une organisation créée en 1849 pour lutter contre les républicains antibonapartistes (Dix décembre, en souvenir du jour de l’élection de Louis-Napoléon).

Ratapoil et Casmajou… les deux “ décembrards ” (gallica.bnf.fr)

Ratapoil apparaît dans une vingtaine de planches jusqu’en novembre 1851.

“ Vous avez atteint en plein l’ennemi ! ” aurait dit Michelet à Daumier.

“ C’est la synthèse de l’agent interlope, de l’auxiliaire infatigable de la propagande napoléonienne, provocateur “décembraillard” et assommeur. Pour tout dire d’un mot, c’est Ratapoil ! ” (Arsène Alexandre).

Honoré Daumier : Ratapoil et son état-major (Le Charivari – gallica.bnf.fr)

Réforme constitutionnelle ?

Printemps 1851, l’idée d’une révision constitutionnelle est acquise, Tocqueville est nommé rapporteur de la commission parlementaire. L’Assemblée se prononce en juillet, la réforme obtient la majorité mais n’obtient pas le quota requis des trois quarts des députés.

C’est après cet échec que Louis-Napoléon prend la décision du coup d’Etat ; il se serait bien satisfait d’une prolongation de son mandat et aussi d’une substantielle rallonge de son traitement, ce grand dépensier est déjà bien endetté.

Le terrain est favorable mais qu’en est-il de l’armée ? Bénéficiant de l’aura de son oncle, la troupe lui est favorable ; le général Changarnier, commandant de la 1ère division et orléaniste, a été limogé en janvier 1851. Louis-Napoléon va se reposer sur le général Fleury, chaud partisan, le général Magnan et le général Saint-Arnaud, commandant une division parisienne.

Les préparatifs du coup d'État

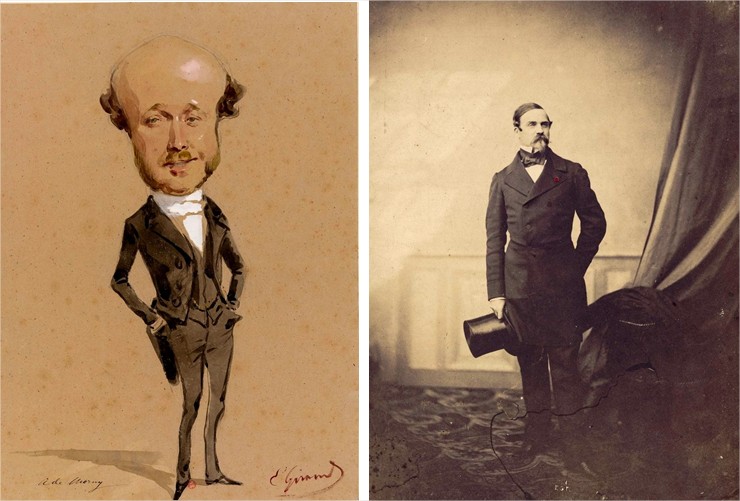

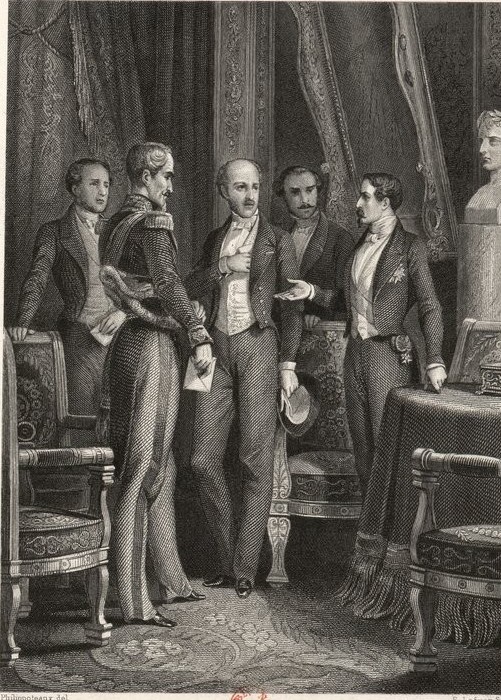

Morny et le général Fleury (gallica.bnf.fr

20 août 1851, une réunion discrète se déroule au château de Saint-Cloud ; sont présents Charles de Morny, demi-frère de Louis-Napoléon, Victor de Persigny, fidèle depuis l’aventure de Boulogne, Eugène Rouher, ex ministre, les généraux Fleury, Saint-Arnaud et Magnan et le préfet de police Carlier.

Tout est minutieusement préparé, le plan est financé par plusieurs banquiers et miss Howard, maîtresse du président, qui avance 200.000 francs (qu’elle ne reverra jamais).

On envisage le 17 ou 22 septembre, l’Assemblée étant en vacances ; mais on craint des foyers de résistance, les députés étant éparpillés dans les circonscriptions. On sursoit.

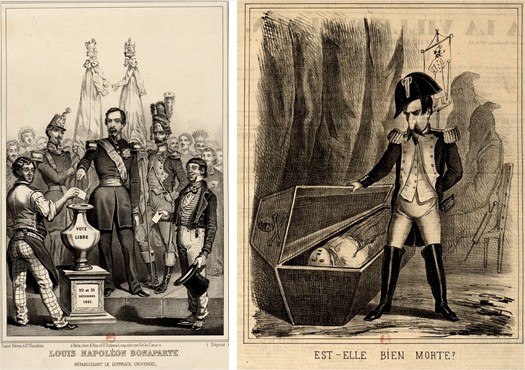

En attendant, Louis-Napoléon en profite pour proposer le retour au suffrage universel (masculin), bien entendu accueilli favorablement dans les faubourgs.

Le général Magnan est nommé commandant de la place de Paris le 1er novembre. Ce même jour, les militaires sont rappelés au devoir d’obéissance passive.

Contre attaque du Parlement : il réactive un règlement oublié qui stipule que le président de l’Assemblée peut requérir la troupe directement sans passer par le ministère de la Guerre.

Louis Napoléon est décidé à sauter le pas, il fixe le coup d’Etat au 25 novembre, puis, finalement au 2 décembre, date hautement symbolique (le Sacre de 1804 et Austerlitz l’année suivante).

Le journaliste Cassagnac fait d’abord courir le bruit d’un complot orléaniste.

Le Plan Rubicon ( !)

1er décembre au soir, à l’Elysée, les conspirateurs sont les mêmes, à l’exception de Carlier remplacé par le préfet Maupas.

1er décembre au soir à l’Elysée (Au centre, Morny) – gallica.bnf.fr

Dans la nuit du 1er au 2 décembre, 60.000 hommes, appuyés de plus de cent pièces d'artillerie, occupent la capitale.

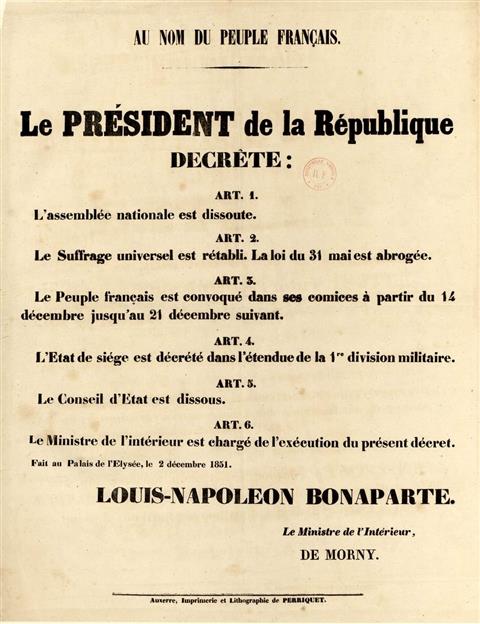

A l’Imprimerie nationale, on fait imprimer les affiches blanches ; la composition est fragmentée, beaucoup des ouvriers étant républicains. A partir de 6h30, elles sont placardées dans tout Paris. Les autres imprimeries sont investies pour interdire la parution des journaux de l’opposition.

Une des trois affiches blanches (gallica.bnf.fr)

A 3 heures du matin, à la préfecture, Maupas prépare les arrestations préventives : 78 personnalités sont arrêtées entre 6 et 7 heures, dont Changarnier, Lamoricière, Thiers, Cavaignac et des Montagnards tels Martin Nadaud.

Le Palais-Bourbon est investi, son commandant arrêté.

Les cafés et les écuries (où l’on pourrait louer des chevaux pour fuir Paris) sont fermés.

Morny, le tout nouveau ministre de l’Intérieur, arrive dans son ministère.

A 7 heures du matin, le plan Rubicon est exécuté !

Et les Parisiens ?

Les premiers Parisiens sortis, domestiques ou ouvriers, lisent les placards blancs : « l’Assemblée est devenue un foyer de complot [..] mon devoir est de déjouer leurs perfides projets, de sauver la République, … ». L’état de siège est déclaré, l’Assemblée et le Conseil d’Etat sont dissous, le suffrage universel (masculin) rétabli et le peuple français convoqué à des élections les 14 et 21 décembre.

Louis-Napoléon propose un chef nommé pour dix ans, « la France régénérée de 1789 et organisée par l’Empereur. » Il demande un plébiscite.

Dans l’ensemble, les faubourgs vont rester tranquilles. Proudhon comprend que le peuple se satisfait du « rétablissement du suffrage universel » et ne bougera pas, tant pis si l’on institue en même temps un régime présidentiel fort, c’est une garantie contre les risques de complot monarchiste.

A l’exception d’un seul, les 48.800 forgerons et ferronniers du chemin de fer se rendent au travail !

George Sand : « Rien ! Un silence de mort, d’imbécillité ou de terreur. »

Journée du 2 décembre, round d’observation

Des députés se réfugient dans la mairie du Xe arrondissement – de l’époque – et votent la déchéance de Bonaparte, acte symbolique et sans effets, les ouvriers se méfient des parlementaires. L’armée vient prêter main forte au commissaire chargé de les déloger. Les députés tiennent à être arrêtés (à l’exception de quelques Montagnards, ils seront relâchés quelques jours plus tard).

Sur les boulevards, on crie « Vive la Constitution » mais ce sont surtout des « habits » - étudiants, jeunes bourgeois, mais bien peu de « blouses bleues ». Il y a foule dans les cafés et aux fenêtres des restaurants de la Madeleine à la rue Montmartre puis c’est bien calme à partir de la Porte Saint-Martin.

En fin de matinée du 2 décembre, la Haute Cour de justice s’est réunie pour constater la violation de la constitution, elle est vite dispersée par la troupe qui occupe le Palais de Justice.

Louis Napoléon se montre, accompagné de son oncle Jérôme, le temps d’un tour entre quai d’Orsay et Tuileries, acclamations de la troupe mais mouvements divers chez les civils.

Gallica.bnf.fr

Au soir du 2 décembre, pas d’effusion de sang, pas de résistance armée ; la garde nationale, bien affaiblie depuis juin 1848, n’est pas intervenue.

3 décembre, la Résistance s’organise

La troupe reprend ses positions.

Un Comité de résistance s’organise sous l’impulsion de députés montagnards (extrême gauche) et républicains, parmi lesquels Jules Favre, Victor Hugo, Schoelcher, Carnot.

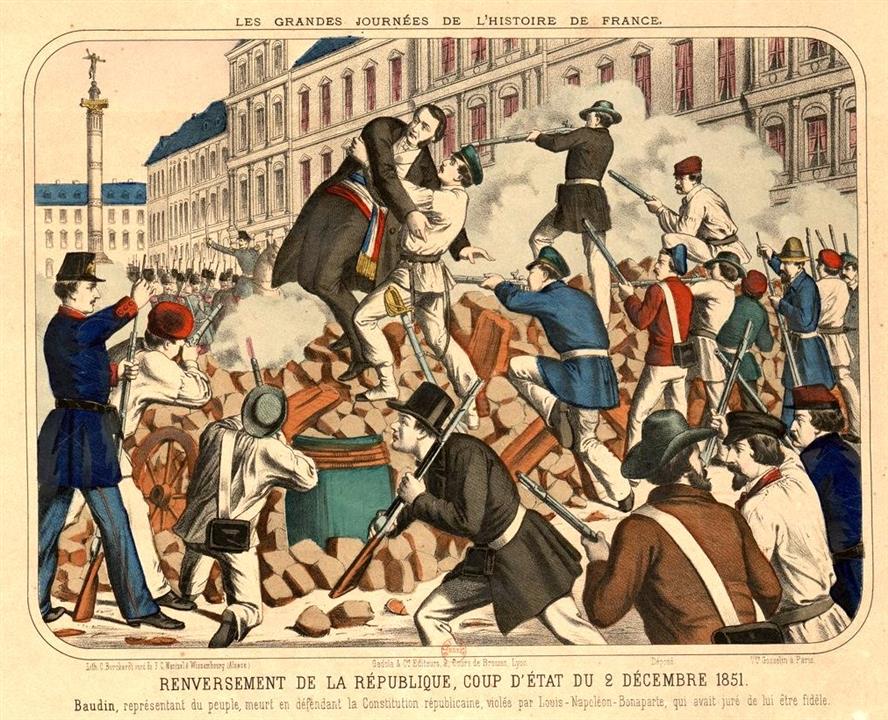

On en appelle au peuple pour sauver la Constitution. Des barricades se dressent aux Halles, au Quartier latin, dans le faubourg Saint-Antoine et dans le quartier Marceau. En tout, 70 barricades.

C’est à ce moment-là que le député Baudin est tué (cf. plus bas).

La police matraque les étudiants au Quartier latin.

Les sociétés secrètes s’activent également, harcèlent la troupe. Des insurgés sont abattus.

A 15h00, le général Fleury fait placarder une affiche : « Tout individu pris construisant ou défendant une barricade, ou les armes à la main, sera fusillé. » Trois étudiants sont arrêtés, porteurs de proclamations opposées au coup d'État : ils sont abattus et leurs corps sont jetés à la Seine. Magnan a donné l’ordre de fusiller sommairement tous les prisonniers, mais la consigne n'est pas systématiquement appliquée.

Les escarmouches se poursuivent jusqu’à la nuit.

Le massacre du 4 septembre

Louis Napoléon ne sort plus de l’Elysée, il a du mal à constituer un ministère, la révolte reprend espoir, de nouvelles barricades sont levées.

La foule est toujours aussi présente sur les boulevards, dans les cafés et restaurants, une foule qui applaudit les insurgés mais sans vraiment participer ; on estime à 1.500 le nombre des insurgés, sans commune mesure avec les événements de juillet 1830 et février 1848.

Avant 14h00, 30.000 soldats menés par le général Canrobert entrent dans la ville et convergent vers les portes Saint-Denis et Saint-Martin. C’est donc une foule de curieux mêlés aux manifestants qui voit arriver la troupe et qui la côtoie dans les contre allées et au coin des rues. Les cris hostiles fusent, les soldats deviennent nerveux. Un coup de feu part tuant un soldat (paraît-il). C’est la fusillade, et même la canonnade ! La foule est fauchée. La troupe investit les rues adjacentes et les maisons qu’elle fouille à la baïonnette ! Les Goncourt voient un soldat « giboyer du passant ».

C’est un massacre ! On estime à 300 le nombre de morts ; l’armée aurait, de son côté, 26 tués..

C’en est fini de la résistance. Les dernières barricades, dont faisait partie Hugo, tombent le 5 décembre.

Le reportage en image du Illustrates News of London et en diaporama

Conclusion et épilogue

Dans son ensemble, le monde du travail est resté passif et ne s'est pas mêlé au combat, laissant se dérouler le règlement de comptes entre le président et l'Assemblée.

La résistance aura été plus forte en province, en particulier dans le Sud et le Centre. On ne connaît pas exactement le nombre de morts au niveau national.

Le prince président va orchestrer toute une propagande autour de ces événements et à base d’assassinats ou de viols afin d’avoir le soutien de la frange légitimiste et libérale des notables.

Il rétablit le suffrage universel masculin et convoque les Français, les 20 et 21 décembre 1851.

À la suite du ralliement du clergé et de bon nombre des parlementaires de la majorité qui avaient été arrêtés le 2 décembre et avaient voté sa déchéance, la révision est adoptée par 7 481 231 « oui » contre 647 292 « non », et 15 % d’abstention.

Avec l'état de siège, tout le pouvoir est localement donné aux autorités militaires qui, en quelques jours, maîtrisent rapidement les zones de résistance républicaine au coup d’État.

Il s’ensuit des arrestations et une répression sévère : prison, bagne ou déportation en Algérie pour des milliers de suspects.

En tout, 21.000 personnes sont condamnées.

Hugo, Schœlcher, Raspail, Edgar Quinet, Thiers, Charles de Rémusat sont frappés de proscription.

Louis-Napoléon aura soin par la suite de recourir à la grâce.

Tout comme Edgar Quinet, Victor Hugo a pris la route de l’exil, direction Bruxelles avant de rejoindre les îles anglo-normandes.

2 décembre 1852 : le Président Bonaparte devient Napoléon III.

Gallica.bnf.fr

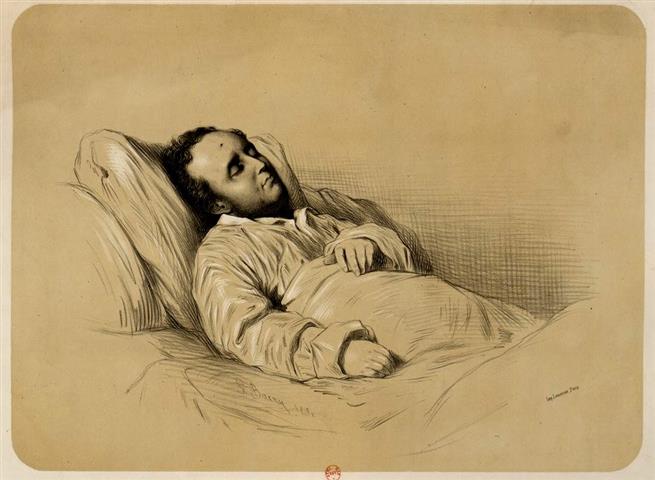

Alphonse Baudin

Gallica.bnf.fr

Il est né à Nantua (Ain) en octobre 1811, sert comme médecin militaire en Algérie, où il rencontre Eugène Cavaignac. Il se spécialise dans les maladies de l'estomac, ce qui l'amène à être cité à comparaître au procès d'Hélène Jégado, ce qu’il sera dans l’impossibilité matérielle de faire (cf. Hélène Jegado plus bas).

En 1842, Baudin est initié à la franc-maçonnerie, à la loge du Temple des Amis de l'honneur français, qui sera suspendue en 1846.

Élu député le 13 mai 1849, il siège avec les représentants de la Montagne et fait partie du comité de résistance organisé par les républicains afin d’essayer de soulever les ouvriers du faubourg Saint-Antoine contre le coup d'État du 2 décembre 1851.

Lors du mouvement insurrectionnel provoqué par ce coup d'État, une barricade est dressée le 3 décembre 1851 par les ouvriers de la rue Sainte-Marguerite, auxquels se sont joints plusieurs députés.

Alors que Victor Schœlcher, accompagné de plusieurs députés, sans armes, s’en allait au-devant d’une compagnie du 19e de ligne qui venait de la place de la Bastille dans l’intention de parlementer avec les soldats, des ouvriers se moquent de ces représentants du peuple en disant : « Croyez-vous que nous allons nous faire tuer pour vous conserver vos vingt-cinq francs par jour ! »

Baudin, un drapeau à la main, monté sur la barricade les regarde fixement et leur dit :

« Vous allez voir comment on meurt pour vingt-cinq francs ! »

C’est à ce moment-là qu’une balle, partie on ne sait pourquoi de la barricade, blesse un soldat du 19e de ligne. Ses camarades répliquent aussitôt furieusement, et Baudin tombe, mortellement blessé.

Gallica.bnf.fr

Gallica.bnf.fr

Gallica.bnf.fr

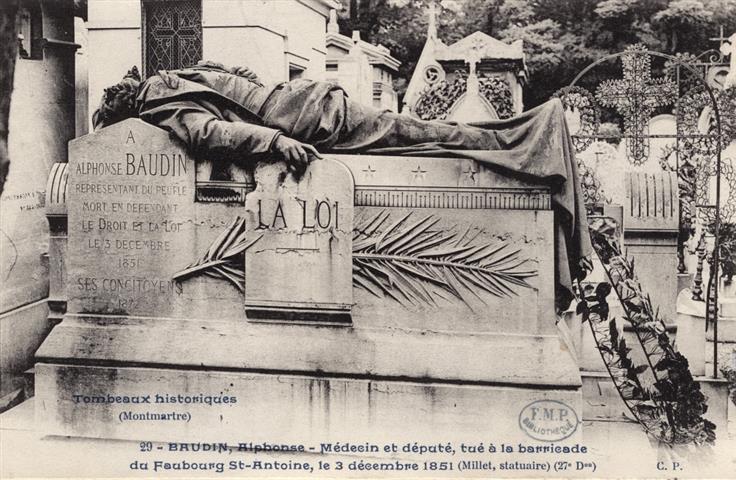

Une souscription publique est alors lancée par le journal Le Réveil pour élever un monument à ce martyr de la liberté. Ce qui vaut à Charles Delescluze, propriétaire du journal, un procès au cours duquel s’illustre le jeune avocat Léon Gambetta, Baudin devenant un symbole républicain face au despotisme.

Le monument parisien est finalement érigé en 1900 sur l’avenue Ledru-Rollin, près de l’endroit où Baudin fut tué ; il sera démonté et fondu en 1942.

En 1978, la ville a cependant donné le nom de rue Alphonse-Baudin à une voie du 11e arrondissement.

Baudin est enterré secrètement à Paris au cimetière de Montmartre, (27e division), où sa tombe devient un lieu de rendez-vous des républicains. Le tombeau réalisé par Aimé Millet, inauguré en 1872, est devenu un cénotaphe, depuis le 4 août 1889, date du transfert de ses restes au Panthéon, lors des cérémonies du centenaire de la Révolution.

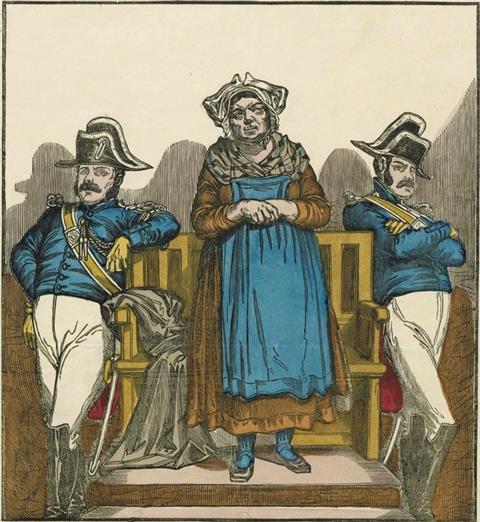

Hélène Jégado

Hélène Jégado, originaire du Morbihan, fille de paysans traumatisée par le personnage de l'Ankou, dont elle va devenir l'incarnation pour surmonter ses angoisses, est probablement la plus grande tueuse en série ayant jamais sévi. Elle saurait empoisonné environ 80 personnes. Cuisinière, elle semait de l'arsenic dans les plats de ses victimes : clients d'un bordel militaire où elle se prostituait, maîtresses de maison, prêtres, religieuses, jusqu'à des enfants.

Elle est arrêtée le 2 juillet 1851 (et nie tout en bloc).

Son procès a lieu début décembre à Rennes ; spécialiste des maladies de l’estomac, Eugène Baudin est cité à comparaître le 6 décembre. Les circonstances l’auront empêché d’être présent.

Le coup d’Etat fait que le procès passe complètement inaperçu dans la presse nationale ; Hélène Jégado est guillotinée à Rennes, au petit matin, le 26 février 1852.

A lire :

Histoire d'un crime - Victor Hugo.

Napoléon III – Louis Girard (Hachette)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d’état_du_2_décembre_1851

https://histoire-image.org/fr/etudes/ratapoil

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Baudin

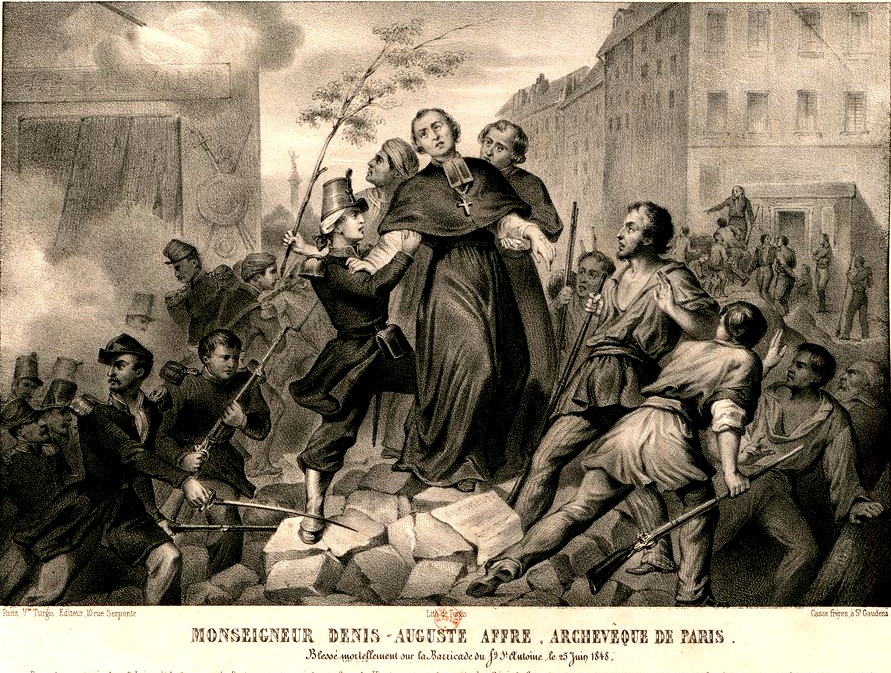

Trois ans avant, sur une autre barricade proche, Mgr Affre

Denys Affre, en juin 1848, est archevêque de Paris.

Lors des événements, il veut être facteur de paix entre les insurgés et les soldats du général Cavaignac.

Le 25 juin, il se rend place de la Bastille près de la première barricade bloquant le faubourg Saint-Antoine. Il demande et obtient le cessez-le-feu ; il s’avance vers la barricade accompagné par un représentant de la Garde nationale arborant une branche verte en signe de paix, et par un domestique.

Il n’a le temps que de prononcer quelques mots avant qu’un coup de feu éclate et relance la fusillade. Blessé grièvement, il s’effondre. Il est emmené au presbytère de Saint-Antoine avant d’être transporté le lendemain à l'hôtel Chenizot, 51 rue Saint-Louis en l'Ile.

Il y meurt le 27 juin, vers 4 h 30 du matin.

On ignore d’où fut tiré le coup fatal et s’il s’agit d’une balle perdue ou non.

Gallica.bnf.fr