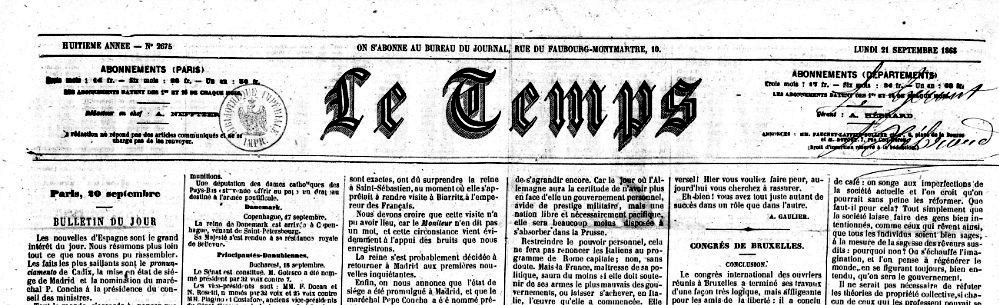

28 : 25 avril 1861 - Première édition du journal LeTemps

10, faubourg Montmartre

Les lois sur la presse sous la IIe République et le Second Empire

Après la révolution de février 1848, la presse retrouve la liberté d’opinion et on assiste à une éclosion de journaux d’obédience socialiste, anticléricale.

Pas pour très longtemps ; les révoltes de juin provoquent un raidissement du pouvoir : rétablissement du cautionnement (somme déposée par tout nouveau journal, caution à la justice en cas de contravention à la loi), droit de timbre pour les publications politiques (taxe à la parution, « Il faut de l’or pour parler ! »), autorisation préalable, droit de suspension, droit de suppression, toute la panoplie judicaire largement utilisée sous la monarchie de Juillet.

Résurrection de la censure – Michel Delaporte (gallica.bnf.fr)

Le coup d’état de 1852 n’arrange pas les affaires de la presse républicaine qui disparaît. Napoléon III supprime deux douzaines de quotidiens à Paris ; en province, les nouveaux préfets interdisent les journaux démocrates qui avaient résisté ; des journalistes sont arrêtés. L’arsenal juridique reste le même. C’est la décennie de l’Empire autoritaire. Les colporteurs sont surveillés ainsi que les crieurs de journaux en ville ; imprimeurs et libraires doivent posséder un brevet. Le régime adopte une nouvelle procédure : l’avertissement se traduit par un rappel à l’ordre au premier avertissement, une suspension temporaire au deuxième et une interdiction définitive au troisième. Pas besoin de sanctions judiciaires ; l’autocensure est fortement suggérée.

Puis le régime s’assouplit, peut-être en conséquence des campagnes victorieuses d’Italie contre l’Autriche, provoquant un regain de popularité de Napoléon III. Le décret du 24 novembre 1860 stipule que « la presse est engagée à faire connaître plus largement son opinion par la libre discussion, sous réserve de n’attaquer ni l’Etat, ni le principe du gouvernement, ni la dynastie. » Le nouveau ministre Persigny s’engage à plus d’indulgence, dont le premier effet est l’amnistie de toutes les condamnations pour délit de presse ; la plupart des éditorialistes expriment leur satisfaction.

Mais c’est la loi du 11 mai 1868 qui libère presque totalement la presse. L'autorisation préalable étant supprimée, on revient au régime de la simple déclaration. Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique. Liberté d’opinion n’est pas synonyme d’impunité ; le délit de diffamation existe et les procès en correctionnelle pour diffamation vont se multiplier.

C’est à partir de ces années 1860 que la presse française, parisienne en particulier, connaît un boom tel qu’on parle de « siècle d’or » …

Le « siècle d’or » de la presse.

Beaucoup de facteurs favorables

La liberté en grande partie retrouvée n’est pas le seul atout ; les contraintes techniques et financières qui empêchaient la plupart des périodiques de développer leur lectorat sont grandement allégées.

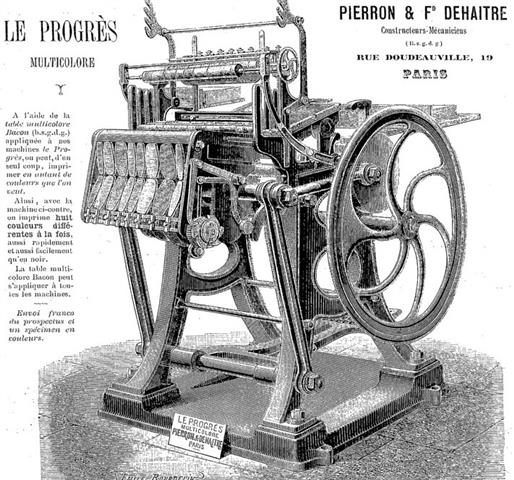

Les techniques ont progressé : en 1865, les premières rotatives sont installées, le Petit Journal peut tirer à 35.000 exemplaires à l’heure, abaissant le coût de production.

Autre réduction de coût, l’utilisation, à partir de 1857, de la fibre de bois au lieu du chiffon pour la pâte à papier, au grand dam des chiffonniers (cf. 21).

Gallica.bnf.fr

La diffusion est accélérée avec le développement des chemins de fer et l’amélioration des services postaux, des conditions qui profitent en particulier à la presse parisienne.

La quête de l’information par les journaux et les agences de presse est aussi accélérée par l’utilisation du télégraphe électrique à partir de 1850.

Le suffrage universel (masculin), rétabli en 1848, maintenu avec des restrictions sous le Second Empire, élargi sous la IIIe République, fait de l’électeur un lecteur et du journal un des meilleurs supports pour les campagnes électorales.

Enfin, grâce aux initiatives de Guizot, Victor Duruy et, surtout, de Jules Ferry, le taux d’alphabétisation augmente fortement au cours du siècle pour passer à 90% en 1890.

Multiplication et diversification

Le nombre de journaux grossit, les tirages augmentent, les contenus se diversifient, les titres se spécialisent.

Premier lectorat visé, celui de la bourgeoise, plus aisé, plus instruit, la cible de la presse économique, boursière et commerciale, ainsi que la presse professionnelle. Suivent les titres spécialisés dans la presse féminine, les revues scientifiques, artistiques et littéraires, les journaux de divertissement, la presse enfantine, souvent à fréquence hebdomadaire. Une particularité de la presse française, celle qui traite de la vie parisienne - les secrets des salons et des coulisses -, une idée vite adoptée par la presse généraliste.

La presse quotidienne commerciale offre des rubriques spécialisées ou des suppléments hebdomadaires.

La presse d’opinion

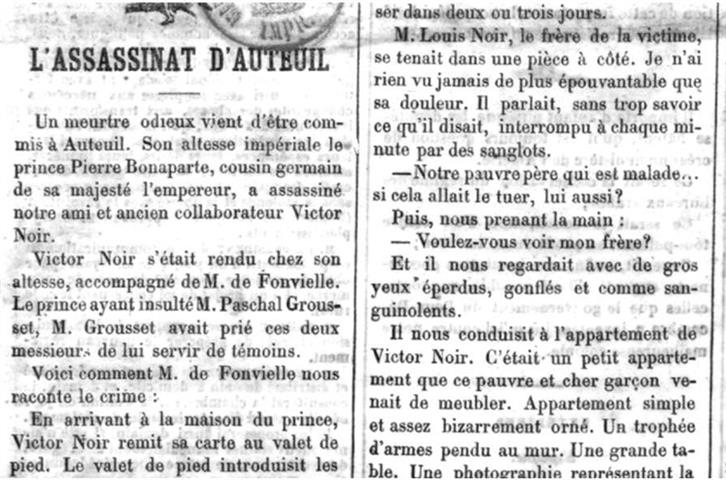

Les journaux d’opinion ont leur place, de l’extrême gauche anarchisante à l’extrême droite, anticléricale ou catholique. Durant les deux dernières années du Second Empire, leur tirage a doublé, la tonalité des articles est souvent virulente, les scandales et les « affaires » sont maintenant dévoilées au public, tel l’assassinat de Victor Noir (cf. 30) par Pierre Bonaparte ; lancer une souscription pour ériger un monument à la mémoire du député Baudin, tombé sur les barricades lors du coup d’état du 2 décembre 1851 n’aurait pas été possible dix ans auparavant (cf. 23).

L’assassinat de Victor Noir – Le Rappel du 12 janvier 1870

La presse d’opposition prend nettement le pas sur la presse gouvernementale.

Quelques-uns des titres parus à la fin du Second Empire :

1860 : Le Monde ; 1861 : Le Temps, détaillé ci-après ; 1865 : L’Avenir national, démocrate, L’Epoque, bonapartiste qui ne parut que quatre ans ; 1866 : La Liberté d’Emile de Girardin, dont les articles sont plus critiques que ceux de La Presse (cf. 12) ; 1867 : L’Univers, du polémiste très catholique et très redouté Louis Veuillot.

La République du Croissant

Les métiers ont toujours tendance à se concentrer dans un quartier ; à la manière des ébénistes du faubourg Saint-Antoine, c’est autour de la rue et du faubourg Montmartre que viennent s’installer les grands journaux parisiens, les imprimeries – une centaine de toutes tailles vers 1900 - et les messageries qui assurent la distribution, singulièrement avec les légendaires crieurs de journaux.

Ce territoire prend le nom familier de « République du Croissant », nom de la rue où s’installe La Presse d’Emile de Girardin ; ce nom évoque plutôt, de nos jours, le café au coin de la rue Montmartre où fut assassiné le 31 juillet 1914 Jean Jaurès, fondateur dix ans plus tôt de l’Humanité.

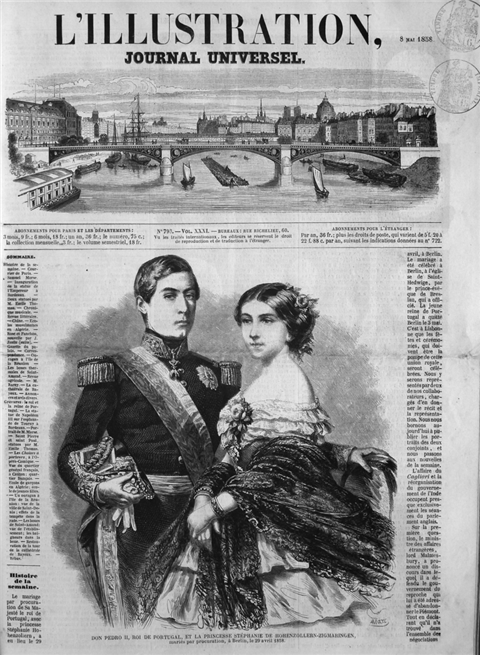

L’Illustration, au 60 rue Richelieu depuis 1857 mais fondé en 1843. C’est le premier à utiliser des correspondants dans le monde entier. L’image puis la photographie, priment. Plus grand magazine français.

Son concurrent direct, Le Monde illustré, avait sa rédaction 15 boulevard des Italiens.

L’Illustration du 8 mai 1858 (wikipedia)

Le Soleil, installé rue du Croissant en 1873, milite pour le rapprochement des légitimistes et des orléanistes ; au n° 7 de la même rue, le Journal des Voyages délivre, à partir de 1877, des récits de voyages plutôt fantaisistes.

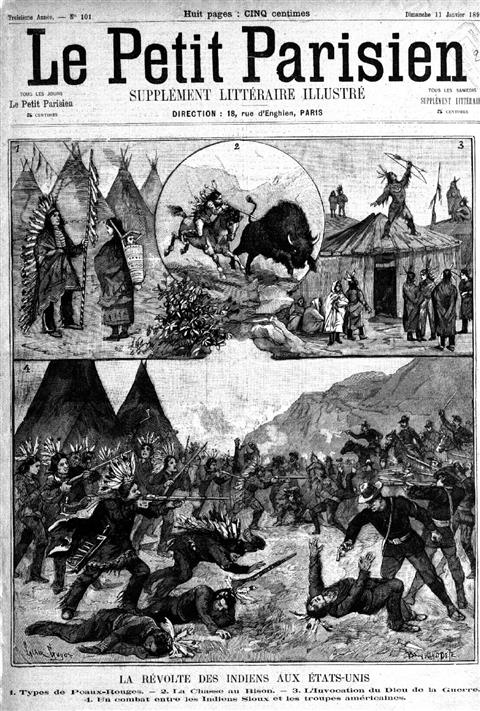

En 1878, Le Petit Parisien, « journal politique du soir », quitte le 11 Faubourg Montmartre ; journal radical et populaire, il n’est pas avare de potins et scandales. Il atteindra avant 1914 des tirages de deux millions d’exemplaires, le plus gros tirage au monde.

Le Petit Parisien, supplément littéraire du 11 janvier 1891

(gallica.bnf.fr)

Le Gaulois s’installe 2, rue Drouot en 1882. Un des gros tirages de l’époque et l’un des mieux informés. Monarchiste, puis bonapartiste et républicain (Zola y publia 59 articles avant 1870), bientôt anti-dreyfusard, le grand rival du Figaro. Une rédaction de haute qualité, comptant des académiciens. Les rubriques les plus importantes sont assurément « la chronique mondaine », « l’écho de la vie des châteaux et des salons » et « le carnet du jour ». Prix de vente, 15 centimes, trois fois plus que celui du Petit Parisien.

Prospectus pour le Gaulois (gallica.bnf.fr)

Un peu excentré, au 5 rue de la Chaussée d’Antin, La Petite République, à tendance socialiste avec Alexandre Millerand et Jules Guesde à sa tête, paraît à partir de 1876 ; c’est dans ses colonnes que Jean Jaurès publie des preuves de l’innocence de Dreyfus.

Au 10, rue Saint-Joseph jusqu’en 1884, Le Radical, vrai radical face aux opportunistes, est proche de La Lanterne d’Henri Rochefort et La Justice de Clemenceau.

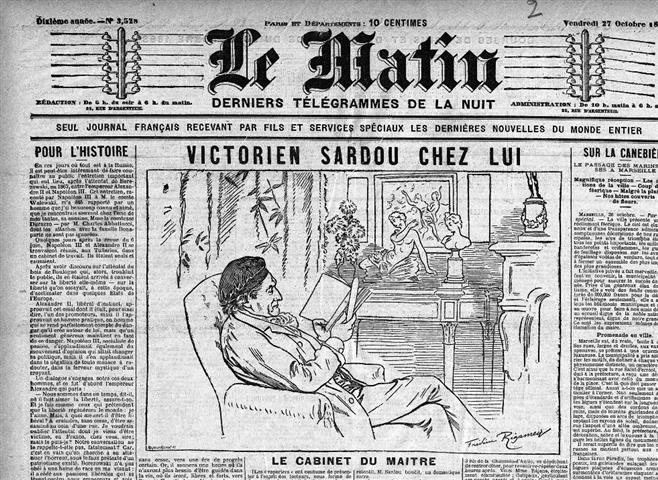

Le quotidien Le Matin ayant son siège social 6, boulevard Poissonnière, lance son premier numéro en février 1884. Il deviendra l’un des quatre grands quotidiens au début du XXe siècle, et interdit en 1944, devenu collaborationniste et antisémite. Deux américains sont à l’initiative de sa création, Samuel S. Chamberlain et James Gordon Bennett junior, représentants de financiers principalement américains. Ils prônent « un nouveau journalisme qui donne la priorité à la nouvelle sur l'éditorial, à l'écho sur la chronique, au reportage sur le commentaire », autrement dit le quotidien populaire par excellence. De tendance républicaine modérée, le socialiste Jules Vallès y publie pourtant des articles. Gaston Leroux y fait un compte rendu remarqué du procès de l’anarchiste Auguste Vaillant (cf. 41). Le journal est dreyfusard dès 1896 et fait un coup en juillet 1899 en publiant les confessions du commandant Esterhazy.

Le Matin du 27 octobre 1893 – les derniers télégrammes de la nuit.

En 1890, Le Pour et le Contre, l’une des meilleures feuilles financières, s'installe au 178 rue Montmartre.

La Libre Parole d’Edouard Drumont, se trouve 14, boulevard Montmartre de 1892 à 1900

(cf. 49).

Pour terminer cet inventaire incomplet, en 1892, Le Journal s’installe 100 rue de Richelieu. Fondé par le journaliste Fernand Xau, ancien imprésario de Buffalo Bill lors de la tournée française du Buffalo Bill's Wild West Show, il deviendra l’un des quatre grands quotidiens, en s’entourant d’une jolie collection de plumes : Octave Mirbeau, Maurice Barrès, Zola, Léon Daudet, Jules Renard, Alphonse Allais, Courteline et Georges Clemenceau. Le journal atteindra les 450.000 exemplaires. Il est supprimé en 1944.

N’oublions pas le vénérable Figaro, créé en 1826, au 26, rue Drouot.

Focus sur deux adresses du quartier :

142, rue Montmartre

Le bâtiment date de 1883 mais la façade porte encore le nom de son premier occupant en 1864, le journal La France, feuille financière et boursière fondée deux ans plus tôt, sous la houlette d’un groupe de conservateurs, industriels, financiers ou sénateurs. Une ligne éditoriale à l’avenant : fidélité au régime, soutien au pouvoir temporel du pape. En 1874, il tombe dans l’escarcelle d’Emile de Girardin, puis en 1881, à la mort du magnat, un nommé Charles Lalou, aventurier de la finance de haut vol et boulangiste, en prend la direction.

En 1897, les locaux sont occupés par un tout nouveau quotidien d’opinion, L’Aurore, d’obédience républicaine et socialiste, « un journal où toutes les opinions libérales, progressistes, humanitaires, si avancées qu'elles fussent, puissent être librement exposées ». Entre autres rédacteurs : Bernard Lazare, écrivain et polémiste aux sympathies anarchistes et « très sincèrement athée », et Georges Clemenceau. A ses débuts, L'Aurore prend le parti de la révision du procès de Dreyfus (cf. 43) sans s'engager sur la question de l'innocence, avant qu’il ne devienne, sous l’impulsion de Lazare, le principal porte-parole des partisans de l'innocence du capitaine.

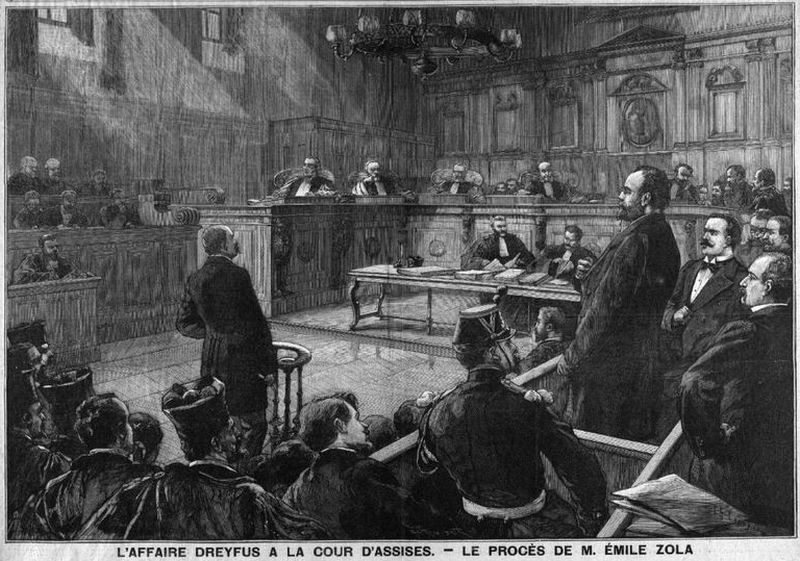

La diffusion du journal, qui stagnait à quelques milliers d’exemplaires, connaît une hausse spectaculaire le 13 janvier 1898 ; c’est le brûlot de Zola, dont le titre a été trouvé par Clemenceau, qui marque le début de l'affaire. Ceci vaut un procès à Zola et à L'Aurore en février 1898, qui sera perdu. « J'accuse…! » porte les tirages à plus de 300 000 exemplaires, dix fois supérieur à l’habitude.

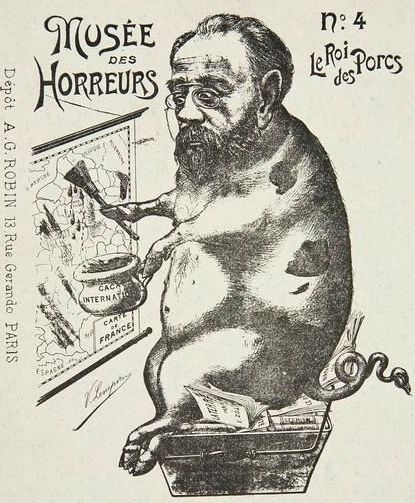

Le 11 janvier 1898, c’est le jugement d’Esterazy ; clairement identifié comme l’auteur du bordereau qui a envoyé Dreyfus au bagne, il est acquitté par le Conseil de guerre, à l'unanimité ! Une décision intolérable pour Zola et la rédaction de L’Aurore. L’objectif de la lettre de Zola était d’entraîner des poursuites pour diffamation, c’est-à-dire devant la cour d’assises, pour porter l’affaire devant une juridiction civile. Zola et le journal sont condamnés ; l’écrivain va être l’objet d’un véritable torrent de haine. Les éditorialistes se déchaînent contre le mécréant, le pornographe, l’apatride, « l’Italianasse », subissant les pires caricatures. Menacé de mort, il doit s’exiler à Londres pendant quelque temps.

Supplément illustré du 13 février du Petit Parisien (gallica.bnf.fr)

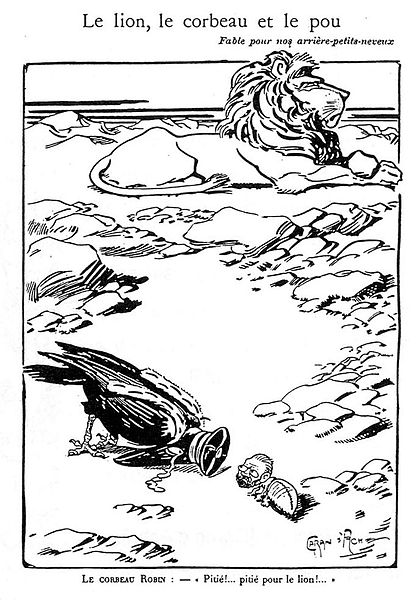

A droite, caricature de Caran d’Ache (wikipedia)

Le journal va connaître une période prospère après ce coup de tonnerre et durant toute l’Affaire avec des collaborateurs comme Anatole France ou Octave Mirbeau, des dessins de Steinlen, avant de revenir aux modestes tirages de ses débuts, puis disparaître en 1914. Il aura légué à la postérité l’une des « unes » parmi les plus célèbres.

25 avril 1861 : naissance du journal Le Temps

Le journal s’installe dans les locaux du 10, rue du Faubourg Montmartre jusqu’en décembre 1884, date à laquelle il déménage au 5 boulevard des Italiens, adresse que rendra célèbre son successeur en 1944.

Il est fondé par Auguste Nefftzer, alsacien de tradition protestante, collaborateur de Girardin dans La Presse, de 1844 à 1857, date à laquelle il crée une revue qui milite en faveur du rapprochement entre la France et l’Allemagne.

Le Temps est un journal à tendance libérale, d’opposition modérée, à l’image de Nefftzer ; pas d’outrance ou de polémique gratuite, le genre de quotidien qu’apprécie la bourgeoisie lettrée. Il sait s’adjoindre des écrivains de talent, notamment Louis Blanc, ex membre du gouvernement de la IIe République, Jules Ferry ou George Sand, etc.

A la fin des années 1860, l’opposition au régime s’affirme, en particulier contre le principe même du futur plébiscite de 1870 et contre la politique suicidaire du ministère Ollivier, qui précipite la France dans la guerre.

Les tirages du Temps ne rivaliseront jamais avec ceux des quotidiens populaires, 22.000 exemplaires en 1880, mais il s’impose comme le journal de référence sous la Troisième République, le journal des élites qui consacre une part importante de ses pages à la politique internationale. L'information est jugée sérieuse et objective.

C’est le fait de collaboration qui provoquera sa disparition en 1944. Ses locaux de la rue des Italiens et son matériel sont saisis ; un nouveau quotidien s’y implante Le Monde, avec le même créneau éditorial que le quotidien de Nefftzer, et la même calligraphie du titre.

La « presse à un sou » (ou deux), une première européenne

Comment élargir le lectorat ? En diminuant le prix de vente pour toucher plus largement les couches populaires ; pour cela, il faut augmenter le tirage afin de réduire le coût à l’unité, en faciliter la diffusion et attirer davantage de lecteurs en augmentant le nombre de pages relatives au divertissement.

Le Second Empire va encourager la naissance de cette presse inoffensive, en facilitant la vente au numéro, à la boutique ou à la criée.

La ligne éditoriale met davantage l’accent sur le fait divers et les divertissements ; une place plus large est faite pour les romans-feuilletons.

Vendues 5 ou 10 centimes, un ou deux sous, ces publications vont connaître un immense succès dans les quartiers populaires des grandes villes, en particulier des villes industrielles.

Ils ont pour noms Le Journal pour tous, La Semaine des familles, L'Ami du soldat, etc.

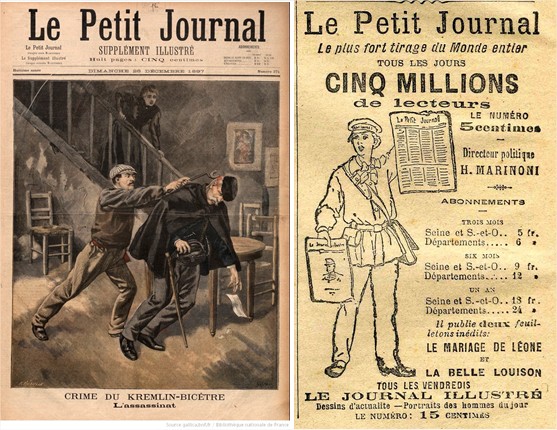

La palme revient au Petit Journal qui, en 1867, tire plus que tous les autres quotidiens parisiens réunis.

Le Petit Journal – supplément du 26 décembre 1897, prospectus (gallica.bnf.fr)

Quelques autres titres

Le Siècle, journal démocrate

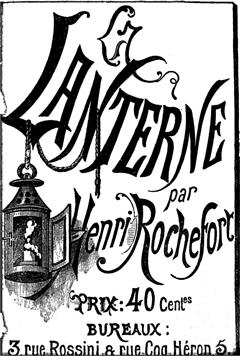

La Lanterne d’Henri Rochefort, « l’homme aux vingt duels et trente procès », antidreyfusard, anticlérical, socialiste, soutien à la Commune, qui tira jusqu’à 120.000 exemplaires.

La Marseillaise, toujours de Rochefort, qui accueille Jules Vallès et Victor Noir.

L’Intransigeant, créé par le directeur de La Lanterne, pour Henri Rochefort, après son amnistie et son retour de Nouvelle Calédonie en 1880.

Le Cri du Peuple, de Jules Vallès

La Lune, journal satirique dans la veine du Charivari (cf. 6), avec André Gill au crayon.

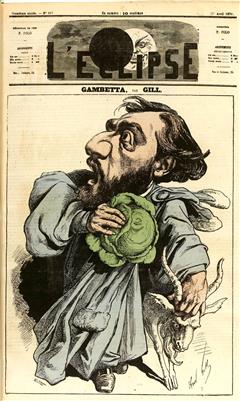

L’Eclipse, successeur de La Lune, toujours avec Gill.

Gambetta par Gill (gallica.bnf.fr)

Conclusions

Aucun autre pays européen n’a connu un tel foisonnement de titres et une telle diversité que ceux qu’a connus la France durant ce « siècle d’or ».

La loi sur la liberté de la presse est adoptée en 1881 ; elle reste le socle de la législation actuelle ; le président de la commission parlementaire qui oeuvra à sa rédaction s’appelle … Emile de Girardin (cf. 12).

Pour en savoir plus :

Reine Bürki, Vers la liberté de la presse :