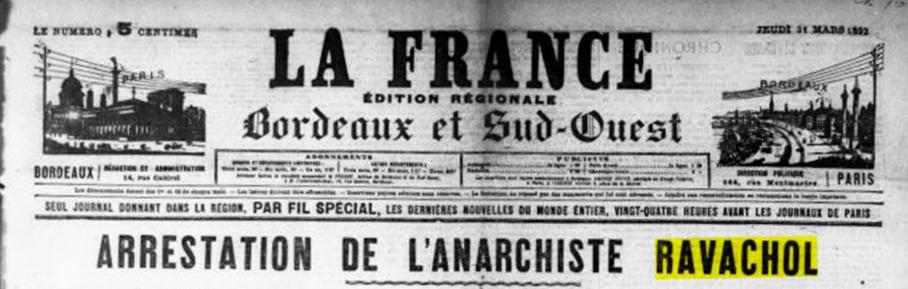

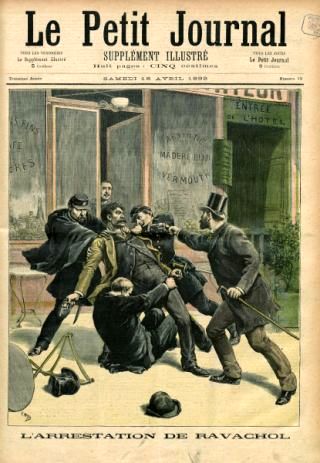

41 : 30 mars 1892 - Arrestation de Ravachol

22, boulevard Magenta

Histoire synthétique de l'anarchisme

En quelques mots l’anarchisme, c’est une société sans Etat ; sans être inorganisée, elle est basée sur l'association libre des individus et leur coopération volontaire grâce à l'autogestion.

Trois grands courants naquirent de cette idée de base : le socialisme libertaire, gestion collective égalitariste de la société, le communisme libertaire et l'anarcho-syndicalisme, avec le syndicat comme moyen de lutte.

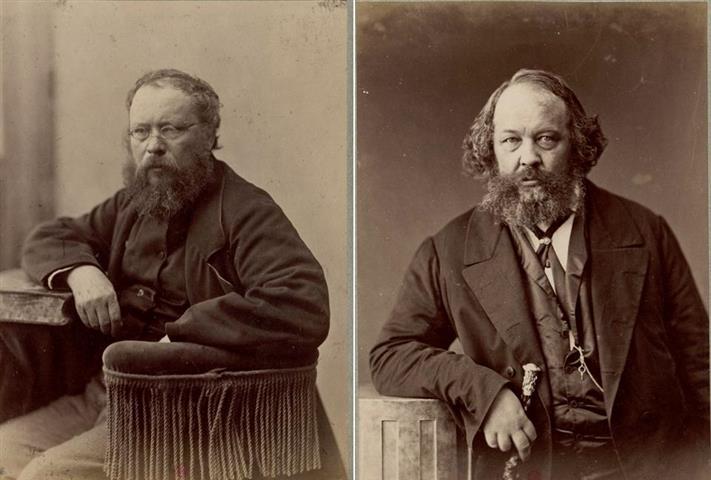

Pierre-Joseph Proudhon est le premier à se qualifier d'« anarchiste ». Sa célèbre formule « La propriété, c’est le vol », 1866, est à préciser : la propriété de ceux qui profitent du travail des autres est le vol ; « la propriété, c'est la liberté » si elle est coopérative, en autogestion par les producteurs eux-mêmes.

Mikhaïl Bakounine pose les bases du socialisme libertaire : la collectivisation des moyens de production gérés par des sociétés ouvrières, l’égalité entre les sexes.

Proudhon & Bakounine , atelier Nadar (gallica.bnf.fr)

En 1864, la Première Association Internationale des Travailleurs (AIT) est fondée à Londres ; Karl Marx rédige les statuts. Rapidement, les divergences apparaissent entre les « mutuellistes » proudhoniens et les « collectivistes » proches de Bakounine.

Les années suivantes, la fracture se déplace, entre « marxistes » pour qui l’Etat collectivise la production (du haut vers le bas), et « anarchistes » bakouninistes, pour qui les forces vives organisent elles-mêmes la collectivisation (du bas vers le haut). La scission a lieu en 1872, les bakouninistes quittent l’AIT.

Les idées anarchistes rencontrent des échos favorables en France, en particulier à Paris où beaucoup d’adeptes participeront à la Commune et connaîtront sa sanglante conclusion.

Les publications apparaissent, la première étant La Révolution Sociale qui s’avère être un sous-marin financé par le Préfecture de Police ! Preuve que ces milieux inquiètent déjà.

Les milieux anarchistes sont assez déçus de l’impact de leurs idées dans les classes populaires et de l’échec des manifestations, c’est pourquoi certains d’entre eux prônent l’action directe à partir de 1881.

Le mot d’ordre de la presse anarchiste « Mettre le feu partout ».

Le message porte ses fruits : une série d’attentats sont perpétrés à Lyon et dans les environs, qui aboutissent au procès des 66, (66 militants anarchistes), devant le tribunal correctionnel de Lyon le 8 janvier 1883 ; ils sont inculpés pour avoir « été affiliés à une société internationale (l’AIT), ayant pour but de provoquer la suspension du travail, l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion, et d'avoir ainsi commis un attentat contre la paix publique ». Des peines de prison sont prononcées, allant jusqu’à cinq ans pour Pierre Kropotkine, communiste libertaire.

Puis arrive l’année 1892.

L’homme à la redingote

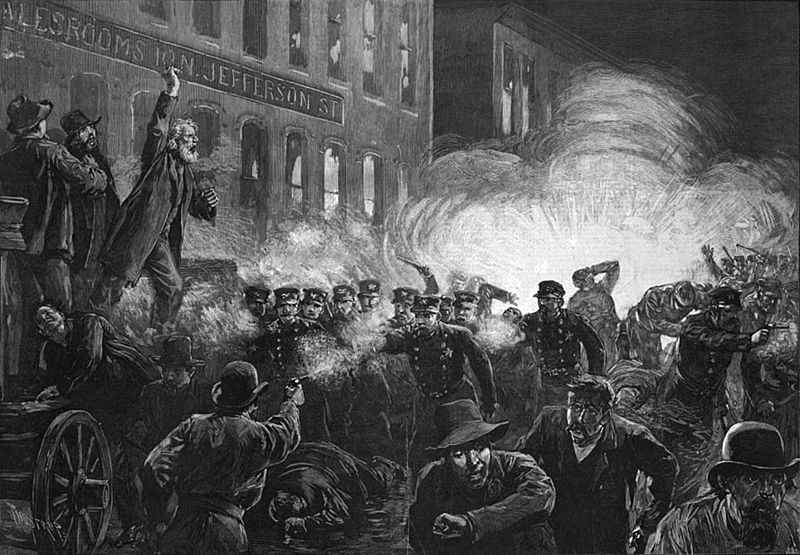

La sauvage répression de la manifestation du 3 mai 1886 à Haymarket’s place, Chicago, à l’origine de la tradition du défilé du 1er mai

Le 1er mai 1891a lieu la journée des travailleurs décidée par la IIe Internationale ; une trentaine de personnes manifestent de Levallois à Clichy au cri de « A bas le gouvernement, à bas Carnot ! ». Intervention des sergents de ville, trois personnes sont arrêtées dont Decamp et un nommé Daredar (ce même jour, la police intervient très violemment contre les manifestants à Fourmies, causant la mort de neuf personnes). Le procès se déroule aux assises de la Seine le 28 août suivant ; Decamp est condamné à cinq ans de prison, Daredar à trois ans !

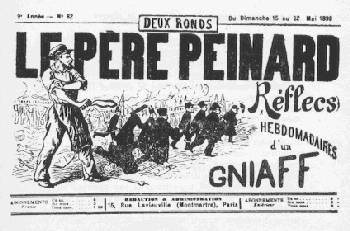

Indignation des anarchistes dont l’un des organes, le Père Peinard, se déchaîne contre les magistrats, en particulier le président Benoît qui avait dirigé le procès.

11 mars 1892, une violente explosion secoue l’immeuble du 136, boulevard Saint-Germain, adresse du conseiller Benoît qui, heureusement pour lui, dînait en ville. Pour le journal anarchiste La Révolte, cet attentat « réhabilite un peu la dynamite que les tentatives précédentes avaient un peu amoindrie ».

L’enquête s’oriente rapidement vers les milieux anarchistes ; sur la dénonciation d’une indicatrice, code « X2 », un groupe de libertaires est arrêté : le forgeron Charles Chaumentin, dit Chaumartin, Joseph Béala et sa maîtresse Mariette Soubière, Biscuit, Charles Simon de son vrai nom. Un dernier membre du groupe, un nommé Léon Léger, décrit comme élégant, portant une redingote, manque à l’appel.

18 mars, nouvelle explosion à la caserne Lobau, suivie d’une autre plus puissante au 39, rue de Clichy où, après vérification, on découvre qu’y réside le substitut du procureur Bulot qui avait requis contre Decamp et Daredar. Sept personnes sont blessées.

Le même jour, un homme bien mis de sa personne entre dans le restaurant Véry au 22, boulevard Magenta.

Jules Lhérot, garçon de café, beau-frère du patron et ancien zouave, devise avec un client sur les misères de la vie militaire lorsque l’homme à la redingote s’immisce dans la conversation

- La patrie, c’est un mot pour dompter les imbéciles ...

Puis il évoque l’explosion du matin même, rue de Clichy, un immeuble habité par de sales bourgeois.

- Lisez donc le Père Peinard.

Comment cet homme était-il au courant ? Lhérot comprend lorsqu’il voit deux jours plus tard, dans le Petit Journal, le signalement de l’auteur présumé, nommé Ravachol.

Le 30 mars, le garçon de café a la surprise de voir l’homme à la redingote revenir dans le restaurant ; il prévient discrètement son beau-frère aux cuisine qui, lui-même, appelle la police. Peu de temps après, une escouade d’une dizaine de policiers sont placés devant l’entrée ; le commissaire Dresh pénètre dans le restaurant, s’attable en face de Léger alias Ravachol qui comprend immédiatement la situation ; il s’empare de son revolver qu’on lui arrache puis de sa canne épée. La capture est sportive, l’interpellé est déchaîné, il hurle, se roule parterre devant l’entrée du restaurant, tente d’enlever le sabre d’un gardien.

- Vive l’anarchie ! Vive la sociale ! A moi mes frères !

Gallica.bnf.fr

Au poste, la fouille révèle une autre arme à feu et son adresse : 68, Grande-rue de la République, Saint-Mandé, où la perquisition mettra à jour d’autres armes, du matériel pour fabriquer des explosifs (en février 1892, 360 cartouches de dynamite, 3 kilos de poudre, 100 mètres de mèche et 1 400 capsules d'amorces, avaient été dérobés dans une carrière de Soisy-sous-Étiolles), ainsi que de la fausse monnaie et des brochures anarchistes.

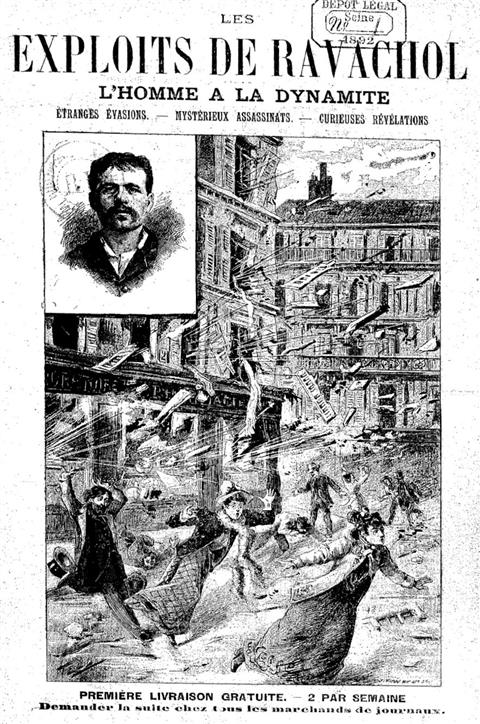

Gallica.bnf.fr

26 avril 1892, ouverture du procès

Ravachol et ses complices sont assis sur le banc des accusés aux assises de la Seine ; le Palais de Justice est en état de siège. Et pour cause, la veille, une bombe a dévasté le restaurant Véry, causant la mort de deux personnes et plusieurs blessés ; c’est clairement un avertissement. Ravachol impressionne par sa mise impeccable et son regard perçant. A ses côtés, Chaumentin, bedonnant, n’a pas le profil d’une terreur, Simon-Biscuit, le titi parisien gouailleur, Béala et sa maîtresse.

L’attentat du restaurant Véry, 22, boulevard Magenta (wikipedia.fr)

Lors de l’audition des témoins, Lhérot reçoit des félicitations publiques.

Ravachol, grand seigneur, se présente comme le responsable, disculpe ses complices ; il explique ses gestes par la nécessité de venger Decamp et Daredar, victimes des violences de la police et d’une impitoyable justice. Chaumentin et ses compagnons dessinent, quant à eux, un portrait tout à l’avantage de Ravachol : doux et estimé de tout le monde, des sentiments humanitaires, le justicier anarchiste, compatissant avec les opprimés, implacable avec ceux qui provoquent leur misère.

L’explosion du restaurant en guise d’avertissement est dans la tête des jurés lors des délibérations. Leur verdict est inattendu : Ravachol et Simon dit Biscuit, qui a participé aux attentats, sont condamnés avec circonstances atténuantes ; ils échappent à la peine de mort, mais pas aux travaux forcés à perpétuité, les autres sont acquittés. L’assistance est sous le choc.

Le président prend acte mais rappelle à Ravachol qu’il a rendez-vous au Palais de Justice de Montbrison, département de la Loire. Durant l’audience, le président lui avait rappelé quelques hauts faits dont il était l’auteur supposé ; Ravachol s’était fait discret.

Ravachol avait un passé …

Ravachol est déjà connu des policiers et des gendarmes. Il est le fils d’un Hollandais installé en France, nommé Koenigstein, et d’une Française, moulinière en soie, Marie Ravachol, dont le fils adoptera le patronyme. Le père violent abandonne le foyer, une mère sans ressources, il est placé en nourrice puis à l’hospice ; il doit travailler très tôt à la ferme. Ce passé le prédestine à la délinquance et au-delà.

Mars 1886, une vieille domestique est trouvée assassinée dans une rue de La Varizelle, près Saint-Chamond, dans la Loire. La police se rend chez son employeur, un vieil homme nommé Rivollier, que l’on trouve gisant sur le sol, le crâne fracassé. L’affaire a été classée jusqu’à ce que Chaumentin révèle que Ravachol lui a raconté ces meurtres, avec les détails. Et tout cela, selon les dires de Ravachol, parce qu’il s’était retrouvé sans le sou après avoir été renvoyé de son emploi de teinturier.

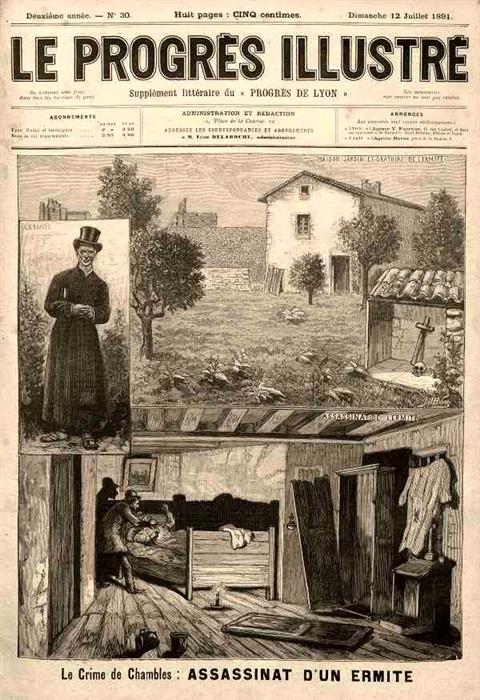

Juin 1891, frère Jacques Brunel, dit « l’ermite de Chambles », 92 ans, est retrouvé mort étouffé dans le petit monastère de Notre-Dame de Grâce, les lieux mis sens dessus dessous. Cet ermite, qui vivait de l’aumône, avait la réputation de cacher un magot ; les quantités de pièces laissées après le pillage confirment la rumeur. Cette fois-ci, le meurtre paie : plusieurs dizaines de milliers de francs probablement. Peu de temps auparavant, l’ermite avait été vu en compagnie d’une femme portant une valise jaune.

Interrogatoires, perquisitions et arrestations se multiplient ; une femme chez qui on a trouvé plusieurs milliers de francs fait des aveux partiels impliquant son amant, François Koënigstein, (pas encore appelé Ravachol) qui est arrêté le 27 juin 1891. Alors qu’il est conduit en prison, il fausse compagnie aux gendarmes à la suite d’une bousculade avec un ivrogne.

Gallica.bnf.fr

Juillet 1891, à Saint-Etienne, il aurait assassiné une quincaillière de 76 ans et sa fille.

Ajoutons à cela une violation de sépulture en mai 1891, celle de la baronne de la Rochetaillée, dans l’espoir d’y trouver des bijoux.

Il comparaît devant la cour de Montbrison le 21 juin 1892.

Ravachol reconnaît la violation de la sépulture et l'assassinat de l'ermite mais nie être l’auteur des meurtres de La Varizelle et de Saint-Étienne. Dès que Ravachol invoque la cause anarchiste pour justifier ses crimes, le président le reprend immédiatement : « Vous n’êtes pas ici devant les jurés de la Seine. Ne parlez pas au nom des travailleurs, vous n’en avez pas le droit. Parlez au nom des assassins ». Ravachol a tué pour vivre du crime, et «mener une vie tranquille, sans rien faire ».

Chaumentin, cité comme témoin, réitère ses accusations. Ravachol nie, vocifère, insulte les juges et crache sur les bourgeois mais n’impressionne pas le jury. Seuls, témoignent en sa faveur son frère et sa sœur qui rappellent son rôle de père pendant leur enfance.

Il est condamné à mort. « Vive l’anarchie ! » est sa réponse. Le président lui refuse le droit de lire une dernière déclaration.

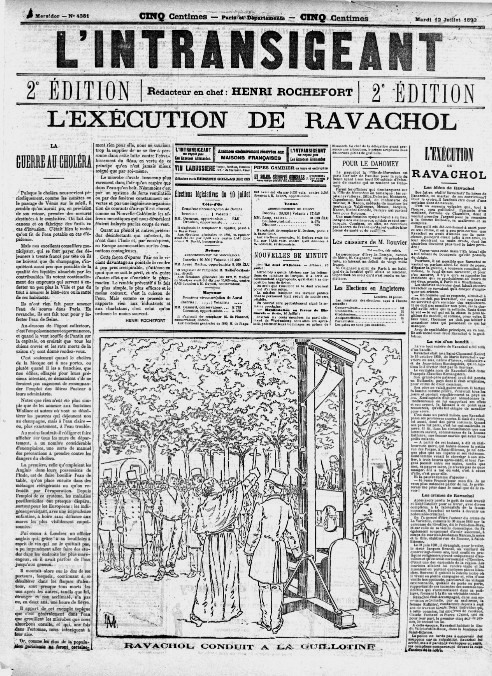

Ravachol est exécuté le 11 juillet 1892, à Montbrison, par le bourreau Louis Deibler.

Le 11 juillet 1892, matin de l’exécution, Ravachol refuse l’assistance de l’aumônier ; se dirigeant vers l’échafaud, il chante, sur l’air de la Carmagnole : « Pour être heureux Nom de Dieu ! Faut pendre les propriétaires ». Le cou dans la lunette, il s’écrie :

Cochons ! Vive la Ré ... Vive la Révolution ?

L’Intransigeant du 12 juillet 1892 (retronews.fr)

Le milieu anarchiste avait peu d’estime pour Ravachol, suspecté d’être un mouchard après sa curieuse fuite de juin 1891. Mais son attitude bravache lors de l’exécution déclenche le début du mythe dans une partie des milieux anarchistes. Il mérite vengeance. Oubliés les crimes crapuleux

Pendant deux ans, l’anarchie est à l’ordre du jour en France. Des hommes résolus se posent en justiciers.

Auguste Vaillant

Né en 1861 à Charleville-Mézières, une enfance proche de celle de Ravachol, fils naturel d’une servante et d’un gendarme, sa mère épouse un postier qui refuse de le prendre chez lui ; l’enfant est mis en nourrice puis très tôt en apprentissage chez un pâtissier. Commence alors une longue série de petits larcins, grivèlerie, mendicité … Après un séjour en Algérie, il vient à Paris, survit grâce à des emplois d’apprenti, il est un moment "éventailliste", et commence à se cultiver, se passionne pour l'astronomie et la philosophie. En 1883, il épouse Virginie Viol qui accouche d'une fille, Sidonie. Par ses lectures, Auguste se forge des opinions politiques très radicales, participe à des réunions blanquistes, s’implique dans les campagnes électorales, puis veut aller prêcher la bonne parole en Argentine, équipée qui se solde par un échec. Il revient à Paris en 1893 et retrouve les milieux anarchistes.

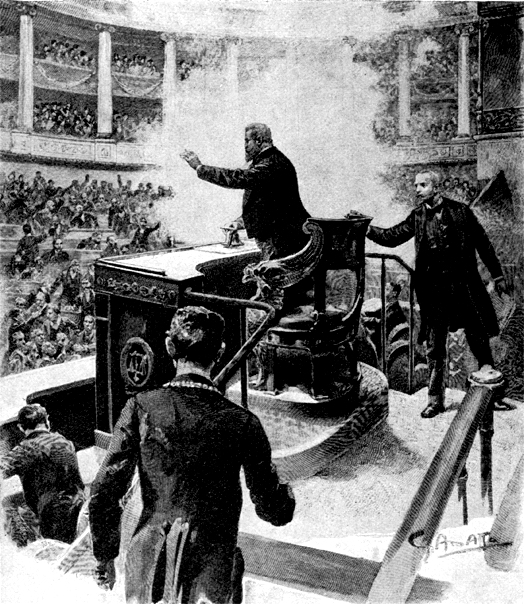

Décembre 1893, une bombe explose au Parlement. Balancée des tribunes, elle arrose largement l’hémicycle d’une grêle de clous et autres petits projectiles, faisant de nombreux blessés et causant une indescriptible panique. Cela n’empêche pas le Président de lancer un courageux « Messieurs, la séance continue », mais on se dépêche de l’en dissuader. La salle se trouve rapidement sous le contrôle des policiers à la recherche du coupable ; il est découvert parmi les blessés, la jambe ensanglantée et les mains tachées de poudre : Auguste Vaillant, 32 ans.

Gallica.bnf.fr – le Petit Parisien

Parmi les motifs de l’anarchiste : venger Ravachol. Le 5 février 1894 à l’aube, devant la prison de la Grande Roquette (cf. 38) il crie « Vive l’anarchie! mort à la société bourgeoise! » en montant sur l’échafaud.

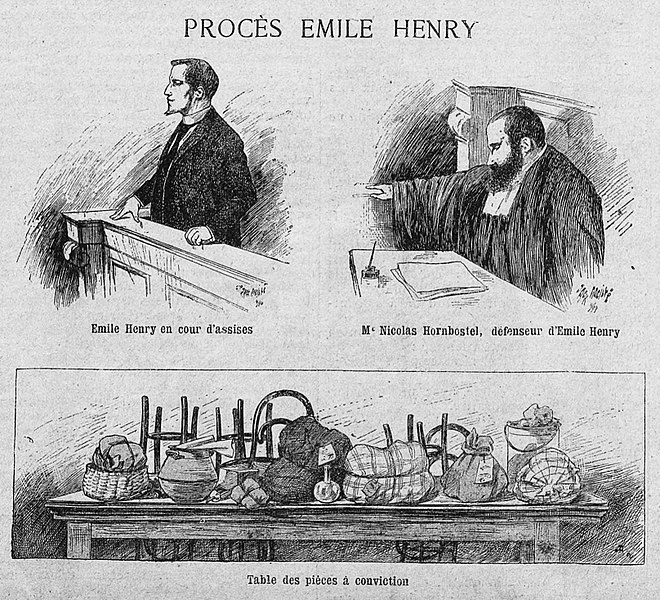

Émile Henry (1872-1894)

Son père, Fortuné Henry, communard et condamné à mort, s’est réfugié en Espagne où naît Emile. La famille revient en France après l’amnistie de 1880.

Emile est un brillant élève, admissible à Polytechnique qu’il refuse d’intégrer ; ses opinions hostiles à la société bourgeoise sont faites : Vive l’anarchie et l’action directe !

Son parcours va être particulièrement sanglant :

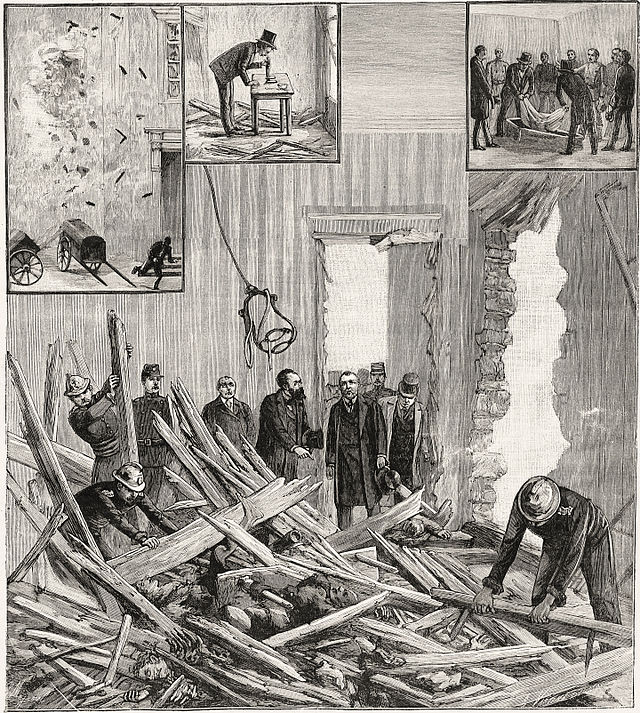

8 novembre 1892, une bombe explose au commissariat du 21, rue des Bons-Enfants, tuant cinq personnes dont quatre policiers ; c’est le concierge du siège de la compagnie des mines de Carmaux, là où elle avait été déposée, qui l’a apportée au commissariat.

Emile Henry & le commissariat des Bons-Enfants après l’attentat (gallica.bnf.fr)

12 février 1894, à 9 heures du soir, Henry s’installe à un guéridon du café Terminus, gare Saint-Lazare. Il lance en l’air une marmite de fer blanc bourrée d'explosifs qu’il avait cachée sous son paletot. Il y a une vingtaine de blessés dont un succombe à ses blessures. Henry essaie de s’évaporer dans la panique générale mais, poursuivi par un agent de police un garçon de café et un cheminot, il est arrêté après avoir blessé sérieusement un autre agent de police.

Le procès se déroule le 27 avril 1894.

Henry a de cinglantes répliques :

- Vous avez tendu cette main que nous voyons aujourd'hui couverte de sang, lui dit le président.

- Mes mains sont couvertes de sang, comme votre robe rouge.

Un juge lui reprochant de s'en être pris à des innocents au café Terminus.

- Il n'y a pas de bourgeois innocents !

Au jury :

« Je suis anarchiste depuis peu de temps. Ce n'est guère que vers le milieu de l'année 1891 que je me suis lancé dans le mouvement révolutionnaire. Auparavant, j'avais vécu dans les milieux entièrement imbus de la morale actuelle. J'avais été habitué à respecter et même à aimer les principes de Patrie, de Famille, d'Autorité et de Propriété.

Mais les éducateurs de la génération actuelle oublient trop fréquemment une chose, c'est que la vie, avec ses luttes et ses déboires, avec ses injustices et ses iniquités, se charge bien, l'indiscrète, de dessiller les yeux des ignorants et de les ouvrir à la réalité […] vous n'avez pas pu détruire l'Anarchie. Ses racines sont profondes : elle est née au sein d'une société pourrie qui s'affaisse ; elle est une réaction violente contre l'ordre établi ; elle représente les aspirations d'égalité et de liberté qui viennent battre en brèche l'autoritarisme actuel. »

« Camarades, courage ! Vive l'anarchie. » crie-t-il à sa sortie du prêtoir.

Wikipedia.fr

Il est guillotiné le 21 mai 1894 sur le même échafaud qu’Edouard Vaillant, place de la Roquette.

Son attentat aveugle de Saint-Lazare passe mal dans les milieux anarchistes. « Tous les attentats dans le genre de celui du Terminus, les vrais compagnons les considèrent comme des crimes » déclare Elisée Reclus, géographe ex-communard et théoricien anarchiste.

Enfin, Sante Geronimo Caserio (1873-1894)

Issu d’une famille paysanne lombarde, expulsé d’Italie pour ses activités politiques ; il est ouvrier boulanger à Sète lorsque se concrétise l’idée d’accomplir « un grand exploit ».

Le 24 juin 1894, il tue le président Sadi Carnot à Lyon en le frappant au foie à l'aide d'un couteau au manche rouge et noir (les couleurs qui symbolisent l'anarchie).

Conséquences des attentats, les « lois scélérates »

Cette suite d’attentats effraie l’opinion publique en général et pas seulement les classes bourgeoises ; ce sont des actions contre-productives pour la cause anarchiste.

Le pouvoir se doit de réagir pour sauvegarder « la cause de l’ordre et celle des libertés publiques » et promeut trois lois entre 1893 et 1894 :

Première loi : la loi de 1881 sur la liberté de la presse est modifiée ; désormais la provocation indirecte, l'apologie, est elle aussi punie.

Deuxième loi : toute personne ayant des activités auprès des groupes anarchistes peut être inculpée, qu’elle soit membre ou sympathisante, sans distinction ; la délation est encouragée.

Troisième loi : toute propagande anarchiste est interdite (les publications se diront désormais libertaires …).

Les groupes anarchistes abandonnent l’action directe au profit de l’action de masse ; l’anarcho-syndicalisme prend le relais, avec l’activité syndicale comme arme pour abolir le capitalisme. Les Bourses du Travail sont créées et, en 1895, naît la Confédération Générale du Travail.

Sources :

Le Journal de la France, Troisième République (lib. Jules Tallandier)