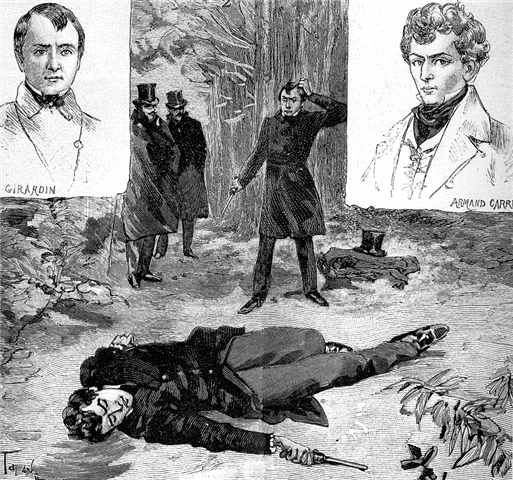

12 : 22 juillet 1836 - Le duel entre Armand Carrel & Emile de Girardin

Sur les bords du lac Saint-Mandé

Au petit matin, comme il se doit. En présence des deux témoins de chaque adversaire, un duel au pistolet. Emile de Girardin est touché à l’aine, il s’en remet mais boitera toute sa vie. Armand Carrel est plus sévèrement touché à l’aine, il mourra après une lente agonie, deux jours plus tard.

Armand Carrel sur son lit de mort (art.rmngp.fr)

Les deux protagonistes :

Émile de Girardin (1802-1881)

Conçu hors mariage, éloigné de ses parents, une mère qui refusera de le voir pour préserver son honorabilité. Parmi ses ancêtres, son grand-père paternel qui accueillit Jean-Jacques Rousseau sur sa terre d’Ermenonville et fit édifier le monument funéraire dans l’île des Peupliers.

Le futur magnat de la presse

A 26 ans, Girardin épouse la carrière de journaliste ; il fonde Le Voleur, titre qui ne cache pas le contenu du périodique, composé d’articles pillés dans d’autres journaux, bénéfices garantis. Cela lui permet de créer La Mode, où les jeunes Balzac, Nodier, Lamartine et Eugène Sue sont encore des tâcherons. Après la Mode, nouvelle création, Le Garde National, puis le Journal des connaissances utiles et le Musée des familles en 1833 !

Gallica.bnf.fr

La Presse

Le coup de force, c’est la création du journal La Presse en 1836. Il s’inspire de James Gordon Bennett senior qui avait créé quatre ans plus tôt un premier journal à bon marché New York Globe, suivi du New York Herald en 1835.

Le principe est simple : baisser le prix de vente du journal en donnant à la publicité un rôle équivalent à celui de la rédaction. Grâce à la publicité, le prix de l’abonnement, principale source de revenu des journaux, passe de 80 à 40 francs. C’est un coup de poignard dans le dos de la presse de parti, de la presse politique, en particulier la presse d’opposition, constamment menacée par ailleurs par des lois liberticides, ce qui va lui valoir de nombreuses inimitiés dans le milieu.

Autre innovation de Girardin : le roman-feuilleton, pour fidéliser son lectorat, et la pré-publication de romans ; la Vieille Fille de Balzac est l’un des premiers, suivi par la Maison Nucigen, le Curé de Village, etc. Alexandre Dumas emboîte le pas, de même que George Sand, Lamartine. Le tirage augmente. Théophile Gautier endosse le rôle de critique d’art puis de critique dramatique.

Pour les journalistes, la consigne est claire : être au service du journal et ne pas déplaire aux lecteurs.

On peut considérer Emile de Girardin comme le fondateur de la presse moderne, la presse commerciale ; le coup porté à la presse d’opinion pure est rude.

Cependant Girardin, par ses organes tels La Presse et La Liberté, restera engagé dans la vie politique ; il est député durant de longues années, dans l’opposition à Louis-Philippe, il apporte son soutien à Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la république. Mais il s’oppose, aux côtés de Victor Hugo, au coup d'État du 2 décembre 1851 ; il accepte finalement le principe de l’Empire, mais d’un empire libéral, ce qui sera l’occasion de nombreux heurts avec le pouvoir.

Après la chute de l'Empire, au mois de mai 1871, Girardin rejoint Thiers et les Versaillais. Elu député de la Seine à 72 ans et chargé de préparer la loi sur la presse, il oriente la commission dans deux directions : liberté de publier sans restrictions et liberté d’investissement (cf. 28).

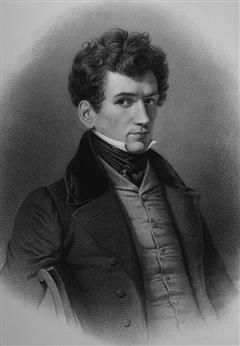

Armand Carrel (1800-1836)

Il est le successeur de Paul-Louis Courier, le grand pamphlétaire (cf. 10), dont il rédigera la première biographie après son assassinat. C’est le journaliste intègre respecté de ses adversaires.

Déjà considéré comme mauvais élève dans les lycées de l’Empire, classé « mal pensant » à Saint-Cyr d’où il sort sous-lieutenant, il fréquente les cafés littéraires et des sociétés secrètes (il est de la conspiration de Belfort, visant à renverser les Bourbons et à proclamer la République) ; il se rapproche de la femme de son capitaine qui devient sa compagne en concubinage, ce qui lui vaut son premier duel.

Gallica.bnf.fr

En 1823, Louis XVIII envoie une expédition pour aider le Bourbon Ferdinand VII face à un soulèvement libéral et à rétablir l’absolutisme. Armand, chassé de l’armée, s’engage avec d’anciens soldats de Napoléon au sein du bataillon français de la Légion étrangère, sous le drapeau tricolore face au drapeau blanc de Louis XVIII !

Fait prisonnier, il est condamné à mort par un conseil de guerre ; mais rejugé pour vice de forme, il est acquitté, revient à Paris, devient le secrétaire de l’historien Augustin Thierry et rédige ses premiers articles.

Le 3 janvier 1830, il fonde, avec Thiers et Mignet, Le National. Sa première polémique vise Stendhal qui s’en était pris aux Saint-Simoniens et « la tyrannie libérale » (cf. 5). Critique littéraire de son journal, il est hostile aux romantiques et pour les classiques.

Le National est aux avant-postes lors des Trois Glorieuses de juillet 1830 (cf.4) ; c'est au siège du National que se réunissent les journalistes pour signer la protestation contre les Ordonnances de Juillet suspendant la liberté de la presse.

Après 1830, Carrel est seul aux commandes du National ; ses anciens compagnons, Thiers et Mignet, ont entendu les sirènes du pouvoir, « ils sont allés à la soupe ». Armand reste droit dans ses bottes.

D’abord orléaniste, on lui propose un poste de préfet qu’il refuse ; les journées de juin 1832 et la répression qui s’ensuit le font définitivement passer dans le camp républicain. Le National devient le principal organe de l’opposition, criant à la trahison du « programme de l’Hôtel de ville » (cf. 4). Ses cibles : la liste civile (le budget du roi), les lois contre la liberté de la presse, le « parlement croupion », Casimir Perier (« il y avait plus de fierté sous le jupon de la Pompadour »), la Chambre des Pairs (qui sont encore héréditaires).

Ses articles lui valent plusieurs procès - dont un devant la Chambre des Pairs où il se défend lui-même et reproche à ses accusateurs « l’assassinat » du Maréchal Ney, les trahisons de la Monarchie de Juillet que le National a pourtant porté au pouvoir – qui l’envoient pour six mois à la prison Sainte-Pélagie (cf. 10), en octobre 1834.

Le modèle politique d’Armand Carrel est la république américaine (bien qu’il soit très critique sur l’esclavage). C’est un républicain autoritaire : s’il réprouve la répression violente des barricades, il faut mettre au pas les émeutiers (républicain mais pas démocrate).

L’amitié avec Chateaubriand au-delà des divergences : Chateaubriand est l’ami et son admirateur, dès 1823, époque où, coïncidence amusante, il est ministre et favorable à la guerre d’Espagne tandis que Carrel guerroie sous la bannière tricolore. Chateaubriand apprécie l’homme qui se bat pour une cause perdue. Il lui rendra souvent visite à Sainte-Pélagie, et le considère comme son fils spirituel.

La cause du duel

C’est la fondation de La Presse, avec ses encarts publicitaires, le tarif d’abonnement considérablement réduit. Colère des confrères. Girardin est attaqué par un article du Bon Sens et, de son côté, diffuse un prospectus hostile à la presse d’opinion. Armand Carrel apporte son soutien au Bon Sens, accuse Girardin de concurrence déloyale.

Les choses s’enveniment jusqu’à ce que Girardin menace de révéler sa liaison en dehors des liens du mariage. Le duel est alors inévitable d’autant plus que Carrel est un chaud partisan du duel ; c’est selon lui la meilleure garantie contre la calomnie et l’outrage que la loi est impuissante à juguler. Il avait incité le député Dulong à accepter le duel contre le général Bugeaud qu’il avait insulté dans l’hémicycle. Dulong n’y a pas survécu.

La patron du National n’en était pas à son premier duel : un premier contre le capitaine dépossédé de sa femme, un deuxième au pistolet contre un rédacteur du monarchiste Drapeau Blanc - ce dernier fut blessé -, un troisième avec un rédacteur du Revenant, feuille carliste, à propos des rumeurs de grosseur de la duchesse du Berry. Lors de ce dernier duel à l’épée, à la barrière de Clichy, Carrel est grièvement atteint.

A l’issue de son duel avec Girardin, Armand Carrel meurt après deux jours d’agonie. Une foule nombreuse assiste à ses obsèques au cimetière de Saint-Mandé en ce jour de juillet 1836, des personnalités de tous bords, Béranger, Arago, Garnier-Pagès, Alexandre Dumas. Chateaubriand déplore que le duel ait « privé la société d'un de ces hommes rares qui ne viennent qu'après le travail d'un siècle. ».

La tombe de Carrel fera l’objet d’un pèlerinage républicain, Carrel le pur contre Thiers l’arriviste.

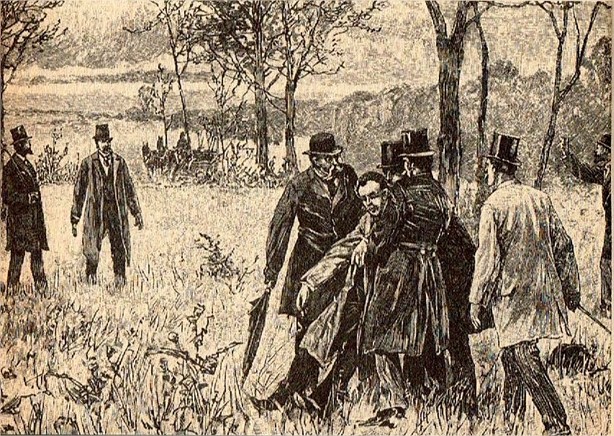

12 - Duel Girardin – Carrel, gravure de Tofani pour le Journal illustré (in Les grandes heures de la presse, Jeanneney)

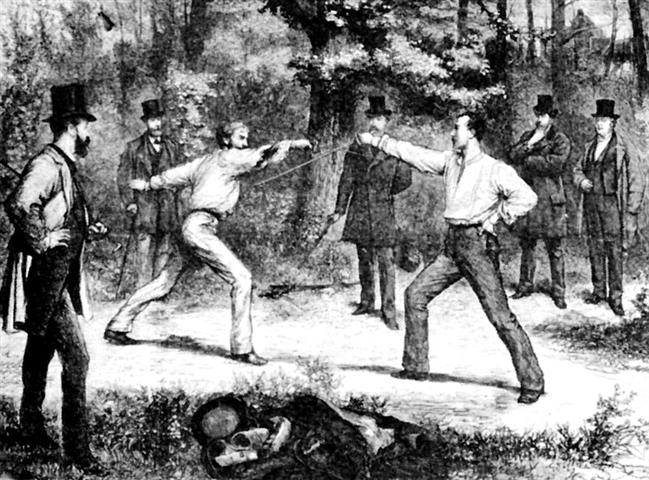

Le duel, fléau du XIXe siècle ?

« Pistolets pour deux, et café pour un seul »

Duel au bois de Boulogne en 1874, gravure d'après Godefroy Durand, Harper's Weekly

Wikiwand.com

Le recours au duel, courant surtout dans la première moitié du XIXème siècle, distingue la France de ses voisins européens, l’Italie mise à part.

Quelques chiffres : le ministre de la Justice Martin estime qu’il y a chaque année entre 20 et 30 morts par duel entre 1827 et 1834 (entre 5 et 10 dans les années 1840). Ces chiffres officiels se situent peut-être en deçà de la réalité, discrétion oblige ou résultat de la négligence des autorités judiciaires et policières qui hésitent jusqu’à l’arrêt de 1837 à poursuivre les duellistes.

Pas moins de 16 projets de loi lui sont consacrés et 30 débats parlementaires.

Un arrêt de la juridiction suprême de 1837 refuse de prendre en considération le code d’honneur qui fonde la légitimité du duel. C’est pourtant la convention tacite du droit de s’affronter dès lors que les règles de la loyauté sont respectées, qui prévaudra jusque dans les années 1860.

Les Causes

L’après 1815 : la blessure des héros de Marengo, de Friedland, d’Austerlitz, de Wagram après Waterloo. Le besoin d’un honneur à laver, partagé dans toute la nation et colporté par le million de soldats rendus à la vie civile, les demi-solde de l’ex Grande armée mais aussi les ex anciens émigrés qui portent en eux la violence des campagnes de jadis.

Les duels opposant les militaires entre eux sont innombrables, de même que ceux opposant des militaires à des civils.

Précarité : la concurrence est grande dans un certain nombre de professions des classes moyennes, journalistes, avocats, avoués, etc. la peur de descendre l’échelle sociale engendre un climat de violence.

L’honorabilité, l’honneur : c’est l’influence de la vague romantique, défendre son honneur à la manière des Mousquetaires de Dumas ou, plus tard, de Lagardère dans le Bossu de Paul Féval. Pour une dette de jeu ou un regard trop appuyé vers une femme.

Se hisser vers l’élite : le recours aux armes dans le duel est pour les classes intermédiaires une manière de se hisser vers la classe supérieure en en respectant les codes ; même si l’éthique masque parfois le caractère trivial du motif, tel le mari bafoué tourné en dérision dans le vaudeville.

La jeunesse : le duel en tant que gage de virilité ; les jeunes sont particulièrement attirés par cette pratique par delà les clivages sociaux.

L’instabilité politique : le duel peut constituer une action politique violente individuelle alors que la barricade est le fait d’une action collective.

La résistance à l’Etat et à l’Eglise : réflexe gallican contre le pape et l’église catholique qui refuse la sépulture ecclésiastique aux duellistes morts au cours d’un combat sans avoir eu le temps d’exprimer leur repentir. La résistance à l’Etat s’exprime ainsi en particulier lors des changements de régime.

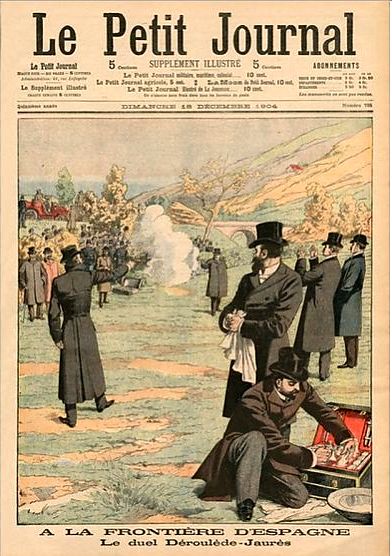

A la fin du siècle, la médiatisation : les duels sortent de l’ombre. L’aura romantique de ces affrontements attire les journalistes. Est-ce la principale raison du duel Déroulède/Jaurès en 1904 ?

Le cas particulier des journalistes

Au XVIIIe siècle, les hommes de lettres, bien que risquant l’embastillement, connaissaient une relative sécurité financière du fait du mécénat, des charges ou d’autres protections. Ce n’est plus le cas au siècle suivant pour la majorité de leurs successeurs. Il faut écrire pour manger.

La concurrence est rude dans les salles de rédaction des journaux, aux ressources limitées en raison de la faiblesse des tirages et soumis aux aléas des lois liberticides. Cet environnement induit une violence éditoriale pour la survie du journal et des rédacteurs.

Le journalisme est une forme de combat où la plume devient l’épée : rappelons les pamphlets de Courier contre Chateaubriand, ou ceux de Carrel contre les romantiques.

Tous n’ont pas la droiture de Carrel ; c’est un monde de mercenaires, d’exécuteurs de basses oeuvres où l’on se prête au plus offrant ; on peut passer, comme Jules Janin, de la presse libérale à la presse gouvernementale, « il est des hommes qui tiennent une plume comme les bravi tiennent leur poignard, à la disposition de qui les paie. »

S’attaquer aux grandes réputations est l’une des voies empruntées pour se faire un nom, l’éreintage est pratique courante, voire le chantage. Dans la revue Mystère Galant, tout acteur qui ne veut pas être éreinté doit s’abonner, « les insultes sont toutes gratuites pour les acteurs qui ne veulent pas s’abonner. »

Un monde où le jeune et brillant Lucien de Rubempré des Illusions Perdues se brûlera les ailes parce que trop tendre.

Les journalistes sont des bretteurs. Dans leurs articles et sur le pré, les violences verbales et les violences physiques sont inséparables ; les salles de rédaction sont proches des salles d’armes. Peu à peu, les journalistes supplantent les militaires dans les bataillons de duellistes. Ils se battent entre eux et contre les politiques ou les militaires, pour des raisons idéologiques, des dettes de jeu, ou des liaisons féminines.

Balzac, les Illusions Perdues, Lucien de Rubempré dans le bureau de Finot,

directeur de journal, ancien soldat et maître d’arme (wikipedia.fr)

Quelques duels

Auguste Comte contre Forbin des Issarts

Juin 1822 : un duel oppose deux députés : Auguste Comte contre le colonel monarchiste Joseph Forbin des Issarts, dans le bois de Boulogne, le jour même de la parution d’un article du colonel dans le royaliste Drapeau Blanc.

Benjamin Constant a de grandes difficultés à marcher ; ils se battent donc chacun dans un fauteuil ! Ils se ratent deux fois !

Les duels sont codifiés jusque dans les moindres détails ; le comte de Chateauvillard a publié un ouvrage épais à ce sujet. La présence des témoins vise à éviter toute déloyauté.

Le code Chateauvillard prévoit que si un des adversaires est amputé d’une jambe, il convient d’attacher la jambe de son adversaire à la taille ; des Issards applique la règle dans le même esprit.

De même, lorsque Drumont rencontrera Meyer sur le pré en 1886, ce n’est pas le duel lui-même qui déchaînera les passions mais le geste malencontreux de Meyer qui, de la main gauche, écartera la lame de Drumont. Les codes du duel interdisent l’usage de la main qui ne porte pas l’épée !

Le général Gourgaud contre le comte de Ségur

1825 : le général Gourgaud, fidèle parmi les fidèles de Napoléon puisqu’il l’a accompagné à Sainte-Hélène, accuse le comte de Ségur, auteur d’un livre à succès sur la campagne de Russie, de n’être qu’un général de salon. Ils s’affrontent à la barrière du Maine et sont tous les deux blessés. Le livre de Ségur s’est vendu à 22.000 exemplaires, celui de Gourgaud à 1.500.

Gallica.bnf.fr

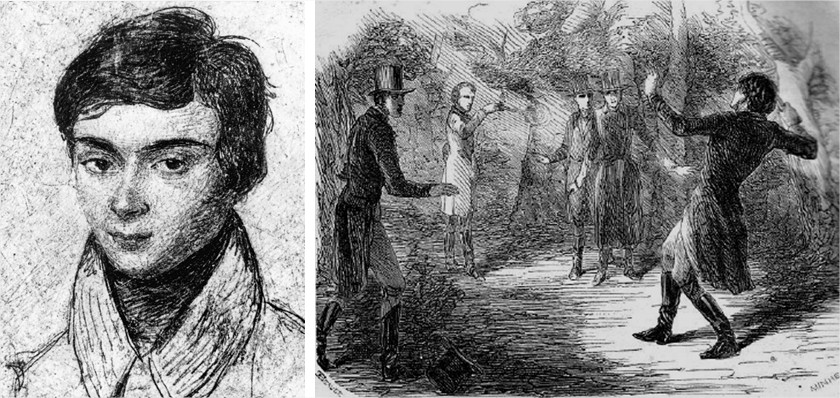

Le duel d’Evariste Galois contre X

Évariste Galois (1811-1832), un génie qui, à Louis-le-Grand, assimile les mathématiques avec une facilité déconcertante et qui a peu de considération pour ses professeurs de l’Ecole préparatoire, future Ecole normale.

Il se rapproche des milieux révolutionnaires ; s’il ne peut participer aux « Trois Glorieuses » (cf. 4), il s’implique dans la Société des amis du peuple, où militent François Arago, Blanqui ou Raspail.

Galois est arrêté à la suite du banquet du 9 mai 1831 où il porte le toast qui va lui valoir la prison, « À Louis-Philippe… s'il trahit ! », en brandissant un couteau. Il est accusé d’incitation au régicide et emprisonné à Sainte-Pélagie (cf. 10). Condamné pour six mois, il purge sa peine dans la clinique Faultrier, rue de Lourcine ; nous sommes alors en pleine épidémie de choléra. C’est peut-être là qu’il rencontre la cause de son duel.

Le duel : « J'ai été provoqué par deux patriotes… il m'a été impossible de refuser », « Je meurs victime d'une infâme coquette. » Voilà les seuls indices laissés sur l’origine du drame. Le 30 mai 1832 au matin, près de l'étang de la Glacière, Évariste Galois est atteint d'une balle tirée à 25 pas qui le touche de profil, à l'abdomen. Conduit à l'hôpital Cochin par un paysan, il meurt d'une péritonite le lendemain, dans les bras de son frère Alfred, après avoir refusé le service d'un prêtre.

« L'infâme coquette » en question serait une Stéphanie D., dont il se serait épris durant son séjour dans la maison de santé. Quant à l’identité, de son adversaire, on en reste à de vagues hypothèses.

Évariste Galois est enterré dans une fosse commune du cimetière du Montparnasse, le 2 juin 1832 ; deux à trois mille personnes sont présentes à ses obsèques, sous la haute surveillance de la police.

Le monde des mathématiques vient de perdre un de ses plus grand génies, âgé de moins de 20 ans. On le considère comme le père des mathématiques modernes.

La veille du duel, probablement conscient de l’issue fatale, il met par écrit l'état de ses recherches à l’attention d’Auguste Chevalier. Galois lui demande instamment de « prier publiquement Jacobi ou Gauss (le Gauss du théorème) de donner leur avis, non sur la vérité, mais sur l'importance des théorèmes » qu'il a trouvés !

Il faudra attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que ses travaux soient repris et prolongés, temps nécessaire aux mathématiciens de l’époque pour les comprendre.

Un cratère de la Lune porte son nom.

L’affaire Dujarrier-Beauvallon

1845 : le 7 mars, durant un souper offert par l'actrice Anaïs Liévenne (maîtresse de François-Victor Hugo) dans un restaurant de la galerie du Beaujolais, Dujarrier, gérant de La Presse et amant de Lola Montès, se querelle avec Rosemond de Beauvallon, patron du journal ministériel Le Globe au sujet d'une dette de jeu que Dujarrier avait contractée auprès de lui. Quoique la somme soit réglée le soir même, Beauvallon lui envoie ses témoins le lendemain, leur différend ayant aussi pour source les faveurs de l'actrice madame Albert.

Dumas fils, qui connaissait la force de Beauvallon à l'épée, conseille néanmoins cette arme à Dujarrier ; il suppose que M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme et remarquant l'ignorance de son adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel. Mais il n’est fut pas écouté.

Le 11 mars à 9 heures du matin, les témoins règlent par écrit les conditions de la rencontre et le duel a lieu. Dujarrier est un tireur tellement novice qu'il n'atteint pas son adversaire. Il présente alors sa poitrine et somme Beauvallon de tirer. Dujarrier est touché au visage ; la balle traverse l'os maxillaire supérieur, brise l'os occipital et commotionne la moelle épinière.

De peur des suites judiciaires, Beauvallon s’enfuit en Espagne avec un des témoins. À la suite d'une première instruction, la chambre des mises en accusation déclare qu'il n'y a lieu de poursuivre aucun des prévenus mais la Cour de cassation casse ce jugement.

Beauvallon se constitue prisonnier et comparaît le 26 mars 1846 pour homicide volontaire avec préméditation. Bien qu’il soit acquitté, la chambre des mises en accusation requiert une instruction nouvelle, cette fois-ci pour faux témoignage et pour avoir essayé les pistolets avant le duel, ce qu'il réfute. En première instance il est à l'unanimité déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation commis en duel, avec la circonstance aggravante de la violation d'une condition établie (essayage des pistolets), condamné à dix ans de réclusion outre dommages et frais. Aucune circonstance atténuante ne lui est reconnue. Le témoin, le vicomte d'Ecquevilley est jugé complice et frappé d’une condamnation similaire ; les autres témoins du duel écopent de peines moins lourdes.

La justice a voulu faire un exemple.

Lola Montès, maîtresse de Dujarrier comparaît : - « M. Dujarrier n’avait jamais rencontré des dames de théâtre bien farouches. » - elle aurait été une autre cause du litige entre les deux hommes. Elle quitte la France après le procès pour la Bavière, et Louis Ier …

Pour l’avocat général, c’est avant tout les polémiques acariâtres entre les deux journaux qui est la cause du duel plutôt que la dette de jeu ou la querelle autour d’une femme.

A défaut de trouver une illustration du duel, voici Lola Montès

par Joseph Karl Stieler en 1847(wikipedia.fr)

Quelques autres

En 1830, Alphonse Signol, auteur dramatique, est tué à 30 ans lors d'un duel à Saint-Mandé, contre un militaire après une altercation au Théâtre Italien. Il était l’auteur l’année précédente d’une Apologie du duel, ou Quelques mots sur le nouveau projet de loi !

Le journaliste Doval écrit à propos de Mira, directeur de théâtre : « Monsieur Mira sera Mira sévère mais jamais à coup sûr Mirabeau. » Mira demande réparation ; l’affaire se règle au pistolet. Mira est blessé mais demande à continuer. Les témoins donnent leur accord, Doval sera tué au 4ème coup, il avait 22 ans.

François Gosselin, 66 ans, ancien militaire, lassé d’être traité de lâche et de poltron chaque jour par son vieux compagnon d’armes François Richard, 77 ans, qui lui reprochait d’avoir triché aux cartes, l’affaire est réglée au sabre et se termine tragiquement.

En 1841, le boucher parisien Martin est tué lors du duel qui l’oppose à son premier commis, Antoine Souchet.

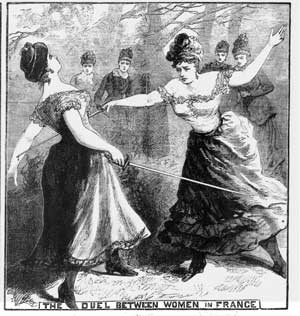

Marie-Paule Alice Courbe, écrivaine féministe, anarchiste, duelliste et travestie. « A capacités égales salaire égal », telle est son exigence pour les femmes de lettres. Après une relation amoureuse avec Maupassant, elle a une liaison difficile avec l’écuyère Emma Rouër ; elle la provoque en duel après avoir été abandonnée par elle. En 1890, elle (et la Ligue de l’Affranchissement des Femmes) critique la journaliste Séverine d’avoir envoyé son conjoint se battre en duel pour elle.

Plus tard, elle choisit Gisèle d’Estoc ( !) comme nom de plume !

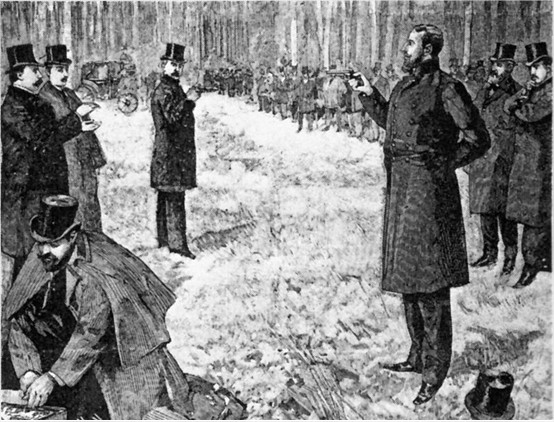

Les duels à la fin du siècle

1904 – Duel Jaurès – Déroulède,

la presse est maintenant conviée

Sources :

Antoine Compagnon, « La littérature comme sport de combat », conférence du Collège de France, 21/03/2017

https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2017-03-21-16h30.htm

Compte-rendu de la conférence de Jean-Noël Jeanneney : le duel au XIXe siècle :

https://histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Le_duel_au_XIX-me_si-cle.pdf

François Guillet, les usages du duel dans la France du premier XIXe siècle

Leur nombre est en diminution après 1850 et surtout sous la IIIe République. La première raison en est la disparition progressive des anciens soldats de la Grande Armée.

Les duels sont également moins poussés aux extrêmes, ils s’arrêtent au premier sang. Il y aura pas moins de 80 duels au cours de l’affaire Dreyfus ; un seul cause la mort de l’un des protagonistes, celui au cours duquel le marquis de Morès (cf. 49) tue de son épée, le 23 juin 1892, le capitaine Armand Mayer.