43 : 5 janvier 1895 – la dégradation de Dreyfus

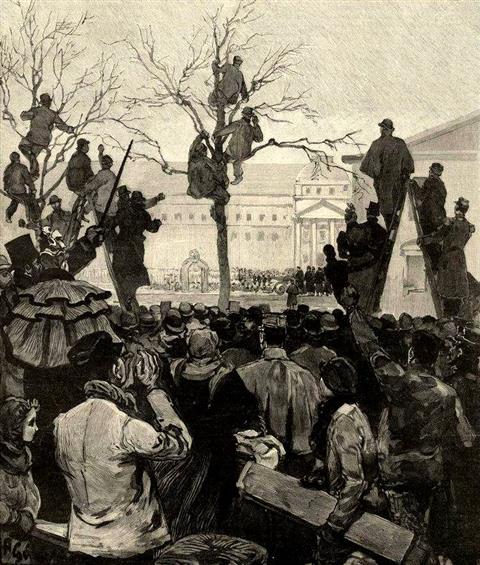

Place de Fontenoy, face à la cour de l’Ecole militaire

Maurice Paléologue (1859-1944), diplomate, historien et essayiste, est en poste au quai d’Orsay au moment de l’Affaire Dreyfus. Ses notes ne seront publiées qu’après sa mort, en 1955. Ce 5 janvier 1895, il est convié par le général Sandherr à assister à la dégradation :

5 janvier 1895 : « La « parade d’exécution » a lieu, à 8h45, dans la grande cour de l’Ecole militaire qui est remplie de troupes. Selon les prescriptions du code pénal militaire, tous les régiments de la garnison de Paris ont envoyé un détachement.

La matinée est glaciale. Par instant, sous le ciel blafard, une bise âcre et cinglante nous jette au visage de gros flocons de neige ; le décor est sinistre.

Place de Fontenoy, une foule énorme, contenue avec peine par la police, trépigne, s’énerve, lance des coups de sifflet, des cris de haine – « Morts aux Juifs ! … A mort le traître ! A mort Judas ! »

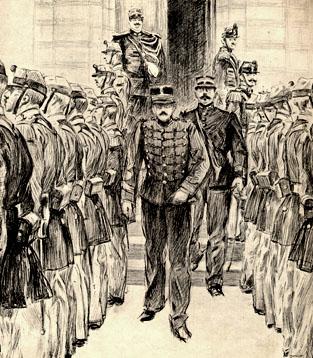

Neuf heures sonnent. Le général Darras, à cheval, suivi de son état-major, tire son épée. Roulement de tambour. « Garde à vous ! … Portez armes ! »

Dans un silence effrayant où ces milliers d’hommes semblent retenir leur souffle, Dreyfus apparaît à l’angle droit de la cour, encadré par un brigadier et quatre canonniers, sabre à la main, revolver au sautoir. Il (Dreyfus) s’avance d’un pas ferme, tête haute ; il a l’air de commander son escorte.

Amené devant le général Darras, il s’arrête, les talons joints, dans la position militaire ; l’escorte recule de quatre pas.

Alors, le général se dresse sur ses étriers et, l’épée haute, il prononce : « Alfred Dreyfus, vous n’êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. »

Aussitôt, un adjudant de la Garde républicaine, un géant, l’adjudant Bouxin s’approche du condamné immobile, et d’une main rageuse, il arrache les galons du képi et des manches, les boutons du dolman, les pattes d’épaule, tous les insignes du grade qu’il jette dans la boue. Quand Dreyfus n’est plus qu’à l’état de loques, le géant lui arrache encore sabre et fourreau, qu’il brise d’un coup sec contre son genou.

L’affreux supplice paraît interminable. Je dis à Sandherr (général chef adjoint de la section de statistique de l’Etat-major) qui m’a placé à sa gauche : « Comment un homme peut-il acquiescer à une pareille humiliation ? Il me semble que, si j’étais dans sa peau et que je fusse innocent, je me révolterais, je hurlerais !... » Sandherr me répond avec un rictus féroce : « On voit que vous ne connaissez pas les Juifs ! Cette race-là n’a ni patriotisme ni honneur, ni fierté. Depuis des siècles, ils ne font que trahir. Songez donc qu’ils ont livré le Christ ! »

Quand le géant s’est acquitté de sa répugnante besogne, Dreyfus s’écrie : « Vous venez de dégrader un innocent ! … sur la tête de ma femme et de mes enfants, je jure que je suis innocent ! »

Voici maintenant le dernier acte du drame. Dreyfus, en guenilles, aussi grotesque d’aspect que pitoyable, se replace de lui-même entre les canonniers de son escorte. Il parcourt ainsi tout le front des régiments alignés, ce qui est long, car il y a pour le moins quatre mille hommes de troupes.

Pendant cette marche, véritable calvaire ? Dreyfus n'a pas un instant de défaillance ou de révolte ; son pas est aussi ferme et rythmé que celui des artilleurs qui l'encadrent. Deux fois, je l'entends crier : « Je suis innocent ! »

En terminant, il passe devant notre groupe. D'une voix sèche, atone, une voix mécanique où nulle émotion ne vibre, il crie encore : « Je suis innocent ! » (*)

Lorsqu'il est arrivé enfin à l'extrémité de la cour, deux gendarmes lui passent les menottes et le hissent dans une voiture cellulaire qui s'éloigne au grand trot.

Le drame est achevé […] à peine, la voiture cellulaire est-elle sortie de la cour, un commandement suprême retentit : « Garde à vous ! … Pour défiler ! Colonne de régiment face à droite ! … »

Le général Darras lève son épée ; les tambours battent, les clairons sonnent, la musique attaque la marche de Sambre et Meuse.

(*) Selon d'autres sources, passant devant les journalistes autorisés, il crie : Dîtes à la France que je suis innocent !

Commentaire de Maurice Paléologue, de retour au quai d'Orsay : « Si j'ai eu quelques doutes sur la culpabilité de Dreyfus pendant l'instruction du procès, maintenant je n'en ai plus. Son attitude à la parade d'exécution achève de le condamner, selon moi. »

Ce n'est que début novembre 1897 que les doutes commencent ; deux mois plus tard, sort le fameux numéro de l'Aurore (journal de Clemenceau) avec un titre énorme : J'accuse.

Quant à Dreyfus, onze jours après la sinistre parade, il est au milieu d'un convoi de forçats, en partance pour la Rochelle. Là, la foule l'attend à la gare, certains forcent le cordon de troupe pour aller le frapper à coups de poing ou de canne. De la Rochelle, il s'embarque pour l'Île de Ré, attendant le 21 février son départ pour le bagne de Cayenne et l'Île du Diable, dans le Ville-de-Saint-Nazaire, où il est enfermé à fond de cale dans un réduit de quatre m2.

Notons que le 4 février, un député a déposé un projet de loi pour interdire aux juifs l'accès à la fonction publique.

Alfred Dreyfus

D'une vieille famille de juifs alsaciens, il naît à Mulhouse le 9 octobre 1859. Au moment de l'annexion de l'Alsace, en 1871, son père, riche industriel, choisit la nationalité française pour lui et ses enfants.

Après un court séjour au collège Sainte-Barbe, il entre comme interne au collège Chaptal. Baccalauréat en 1876, puis Sainte Barbe à nouveau pour préparer Polytechnique. Il en sort sous-lieutenant en 1880. Après avoir assisté à l'entrée des Prussiens à Mulhouse à 11 ans, il avait décidé d'embrasser la carrière d'officier pour manifester son attachement à la France.

Il choisit l'artillerie, est promu lieutenant en 1885, puis capitaine quatre ans plus tard et adjoint au Directeur de l'Ecole de Pyrotechnie de Bourges.

Le 18 avril 1890, il épouse Lucie Hadamard, petite fille de polytechnicien et issue d'une famille aisée de Metz, au patriotisme et à la réputation irréprochables (le couple aura deux enfants). Trois jours plus tard, Dreyfus reçoit la confirmation de son admission à l'Ecole Supérieure de guerre.

Sorti avec mention Très Bien en 1892, il est nommé à l'Etat-major de l'armée. Il y est le seul juif.

Il est arrêté le 15 octobre 1894, après comparaison de son écriture avec celle du ‶bordereau″, dérobé à l'ambassade d'Allemagne, dont il est soupçonné être l'auteur.

Le procès

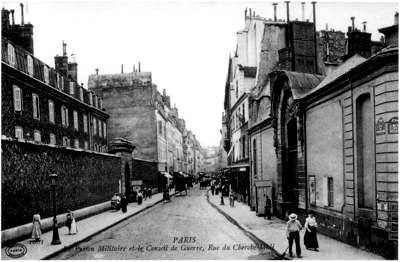

Alfred Dreyfus est incarcéré dans la prison du Cherche-Midi, au 38 de la rue du même nom (à gauche sur la photo avant le percement du boulevard Raspail en 1907), prison militaire de Paris depuis 1847. Et siège du Conseil de Guerre.

La prison du Cherche-Midi est à gauche (avant le percement du bd Raspail)

Le procès s'ouvre le 19 décembre 1894 ; trois jours plus tard, Alfred Dreyfus est condamné à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée.

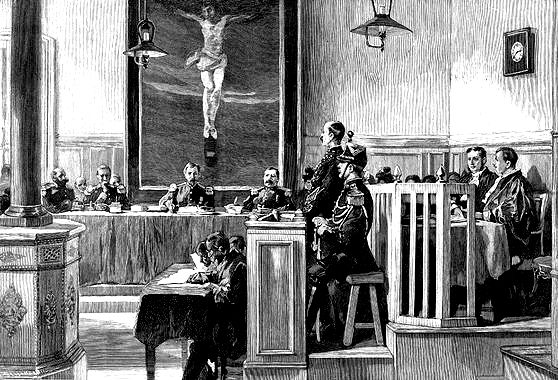

Tout d’abord, une demande de huis-clos est acceptée dès la première heure, au motif d’un casus belli avec l’Allemagne.

Les charges contre l’accusé sont bien fragiles : Dreyfus aurait-il trahi pour des raisons pécuniaires ? Or, sa situation financière est confortable de par l’héritage de son père et la dot de sa femme. Il a, pour lui, une dizaine de témoignages à décharge.

Le commandant Henry, adjoint du chef du SR et découvreur du bordereau, affirme qu'une suspicion de fuites existait depuis le mois de février 1894 à propos d'une trahison à l'état-major et « qu'une personne honorable » accusait le capitaine Dreyfus. Il jure sur l'honneur que le traître est Dreyfus, en désignant le crucifix accroché au mur du tribunal. Dreyfus exige d'être confronté à son accusateur anonyme, ce qui est refusé par l'état-major ! (A cette occasion, Henry a cette réplique restée dans les mémoires : « il y a, dans la tête d’un officier, des secrets que même son képi doit ignorer ! »).

Max von Schwartzkoppen, l’attaché de l’ambassade d’Allemagne, a toujours affirmé n'avoir jamais connu Dreyfus.

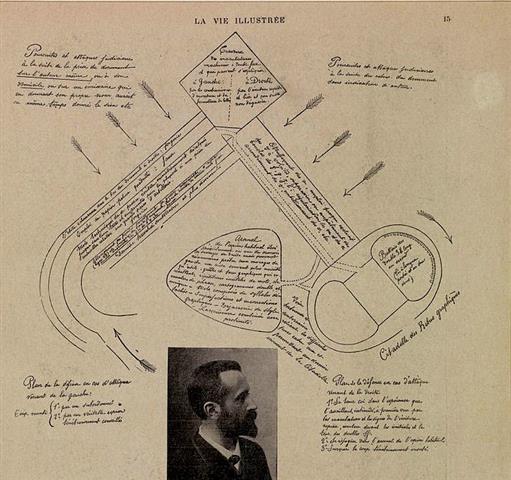

Clou du procès : l’analyse graphologique du bordereau par Alphonse Bertillon

Les juges, peu satisfaits des conclusions des premiers experts graphologues, font appel à Alphonse Bertillon, criminologue réputé, responsable du service d’identité judiciaire de la préfecture de police et auteur d’un système d’identification qui fit date, d’ailleurs surnommé le « bertillonnage » (cf. 39 pour la police scientifique). Seule ombre au tableau, Bertillon n’est pas graphologue.

Il avance la théorie de l’autoforgerie ; il prétend que Dreyfus a imité sa propre écriture, expliquant les différences graphiques par l'emploi d'extraits de l'écriture de son frère Mathieu et de son épouse Lucie. Il parle d’un arsenal de mots, de « bizarreries de style, laconisme des mots, combiné avec de la prolixité, citadelle de rébus, couloir fortifié des A écrasés … ! »

Clé du système : le mot « intérêt » (qui n’est pas dans le bordereau) qui mesure 12,5 mm, soit un km sur une carte d’Etat-major !

Une démonstration qui fait son effet sur les juges (dont le président et le préfet Lépine avoueront plus tard n’avoir rien compris).

Le « diagramme de Bertillon », Dreyfus est bien l'auteur du bordereau !

Bertillon avait rencontré Jean Casimir-Perier, président de la République – ce dernier s’entretient avec Maurice Paléologue, la veille de l’ouverture du procès :

Connaissez-vous ce Bertillon ?

Oui, un peu ; nous avons eu recours à lui quelquefois pour photographier des documents secrets.

Que pensez-vous de lui ?

On l’estime beaucoup, à la préfecture de police on le dit très ingénieux, très pénétrant, mais un peu bizarre.

Non, pas bizarre ! Complètement fou, d’une folie abracadabrante et cabalistique, dont je suis encore tout ahuri. Pendant près de trois heures, il m’a démontré que Dreyfus a imité lui-même son écriture pour écrire lui-même le bordereau et il s’exprimait dans un jargon tellement obscur, dans un charabia tellement biscornu, en soulignant chacune de ses affirmations par des regards si étranges, que je croyais avoir devant moi un échappé de la Salpétrière ou de Villejuif.

Les juges sont en plein doute lorsqu’ils partent délibérer. L'état-major remet alors aux magistrats un dossier secret, dont le contenu reste flou de nos jours. Sans que la défense y ait accès. La pression du ministre de la Guerre, le général Mercier, fera le reste. Dreyfus est condamné le 22 décembre 1894 après plusieurs heures de délibération, à l'unanimité des sept juges, pour intelligence avec une puissance étrangère, à la peine maximale : la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire au bagne et à la dégradation militaire.

23 décembre 1894 (extrait du journal de Maurice Paléologue) : « Toute la presse parisienne, de l’extrême droite à l’extrême gauche, depuis les feuilles cléricales et monarchiques jusqu’aux organes du socialisme le plus avancé, il n’y a qu’une note pour commenter le verdict du Conseil du guerre : c’est l’approbation, le soulagement, le réconfort, la joie […] aux yeux de tous, Dreyfus était condamné par le seul fait qu’il était accusé. »

C’est très mal parti pour Alfred Dreyfus ; pour les autorités, la presse et le public, sa culpabilité ne fait aucun doute. Les journaux du soir évoquent même de prétendus aveux faits au capitaine Lebrun-Renaud.

Jean Jaurès se sert, comme argument contre la peine de mort, d'une condamnation qui laisse la vie à un « misérable traître » : « un troupier vient d'être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage de son caporal. Alors pourquoi laisser ce misérable traître en vie ? »

Effet collatéral, le procès et la condamnation provoquent une montée de l’antisémitisme, sans précédent. La droite nationaliste, Maurras, Drumont et la Libre Parole, se déchaîne.

Pourtant, l’affaire ne paraît pas si claire que cela, y compris au sein de l’Etat-major, puisque le 31 décembre le commandant du Paty de Clam se rend à la prison et propose à Dreyfus un allègement de sa peine en échange de ses aveux. Refus du prisonnier.

Les premiers « dreyfusards » : la première est madame Dreyfus, bien entendu, et Mathieu, le frère d’Alfred, qui sont bien seuls pendant des mois. Jusqu’à ce que Mathieu entre en contact avec le journaliste politique Bernard Lazare, auteur d’un ouvrage sur les origines de l’antisémitisme ; ce dernier publie L'Affaire Dreyfus – Une erreur judiciaire, en Belgique, début novembre 1896.

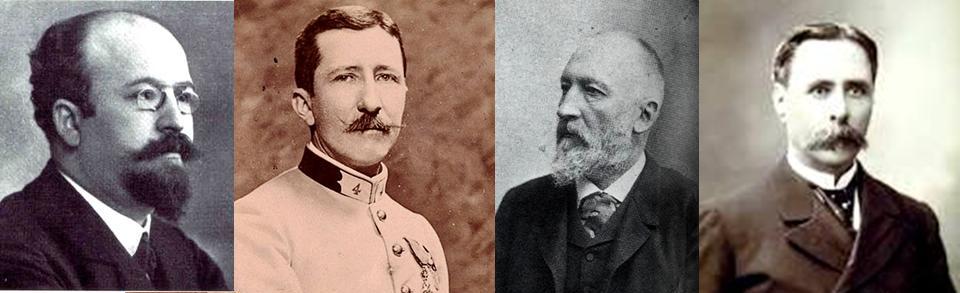

Le colonel Picquart est promu en janvier 1896 chef de la section de statistique, en remplacement du général Sandherr. Il relève des indices accusant le commandant Esterhazy : il constate la similitude d’écriture d’Esterhazy avec celle du bordereau. Ces révélations déplaisent à ses supérieurs qui le mutent en Tunisie en janvier 1897. Craignant pour sa vie, Picquart communique sa découverte à l’avocat Louis Leblois qui transmet ces révélations au sénateur alsacien Auguste Scheurer-Kestner, considéré comme une autorité morale de la République.

Auguste Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, plaide la cause auprès du ministère de la guerre et du président Félix Faure en 1897.

Ludovic Trarieux, républicain intransigeant, député de la gauche républicaine, mais aux positions conservatrices, est le ministre de la Justice lorsque Dreyfus est condamné. L’avocat de Dreyfus, Me Demange, lui a révélé la pièce secrète communiquée au Conseil de Guerre à l’insu de la défense. " Une monstruosité ! " dira-t-il. Après son départ de la Chancellerie en novembre 1895 et ayant acquis la conviction de l'innocence de Dreyfus, Trarieux devient l’inlassable défenseur de l’innocence du capitaine ; il est le seul sénateurs à soutenir Scheurer-Kestner. Le 8 janvier 1898, à la veille du procès d’Esterhazy, il dénonce dans Le Temps "le simulacre de justice " qui se prépare. Six jours plus tard, après l’acquittement d’Esterhazy, Zola publie J’accuse (cf. 50).

Au cours du procès de Zola, Trarieux aura l’idée de créer une ligue de Défense des Droits de l'Homme ; officiellement créée le 4 juin 1898 : Ligue française pour la Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen

Bernard Lazare, le colonel Picquart, Augustin Scheurer-Kestner, Ludovic Trarieux

Le journal Le Petit Parisien, qui se présente comme un "journal politique du soir", est le premier à émettre des doutes sur les motifs d’accusation de Dreyfus avant de demander la révision de son procès.

Comme beaucoup, Clemenceau avait pensé Dreyfus coupable. En octobre 1897, il devient l’un des rédacteurs d’un journal à faible tirage, l’Aurore. C’est après avoir eu des entretiens avec Mathieu Dreyfus et Lucien Herr, de l'École normale supérieure, qu’il entre dans l'Affaire. Il reprend contact avec Scheurer-Kestner, apprend le scandale du dossier secret. L’acquittement d'Esterhazy (à l’unanimité !) est la goutte d’eau. Clemenceau convainc Zola, pas si chaud que cela, de s’engager. Le 13 janvier 1898, paraît « J'accuse… ! », dont le titre a été trouvé par Clemenceau, 300.000 exemplaires ! (cf. 50) Jaurès, à la suite du J'accuse de Zola, remet en cause sa conviction. Avec l'Affaire, il devient un homme politique à l'influence nationale.

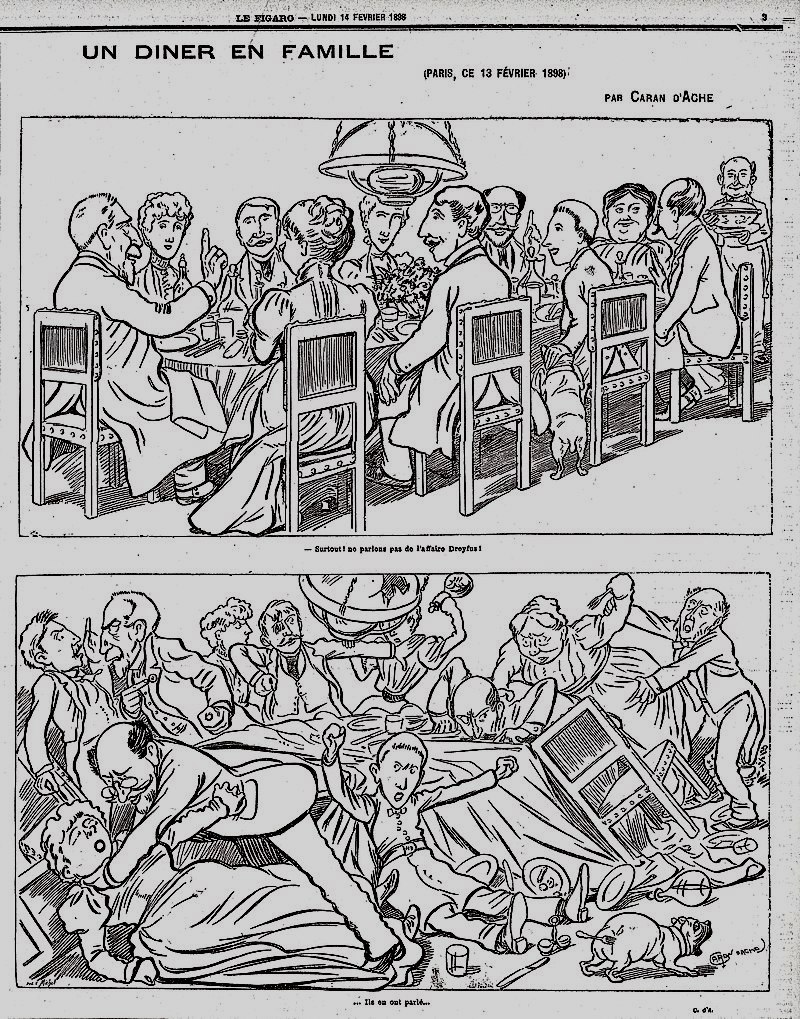

C’est après la publication de ce texte que la France se déchire vraiment en deux camps.

Antidreyfusards attaquant des dreyfusards

Fameux dessin de Caran d’Ache : « ils en ont parlé ! »

Quelques antidreyfusards notoires : les peintres et caricaturistes montmartrois Forain, Willette, Caran d’Ache ; Auguste Renoir, Paul Valéry, Pierre Louÿs ou encore le marquis de Dion.

Face à eux : Péguy ou Edmond Rostand, Eugène Carrière, Jules Renard, Claude Monet, Anatole France ou Octave Mirbeau.

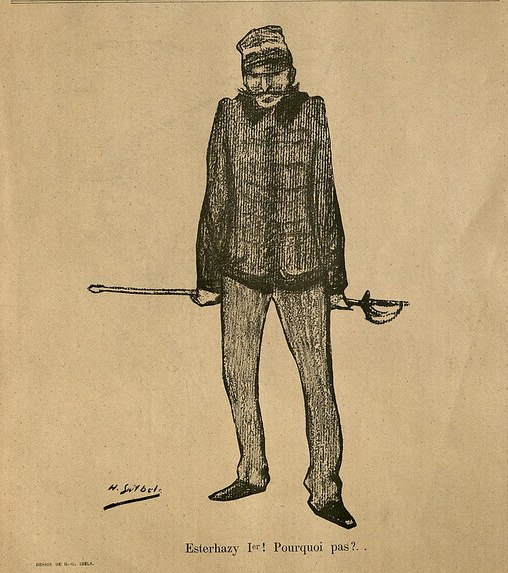

Caricature d’Esterhazy après son acquittement (le sifflet, février 1898)

Pour en savoir plus :

Maurice Paléologue : Journal de l'affaire Dreyfus, 1894-1899, l'affaire Dreyfus et le Quai d'Orsay (Plon, 1955)