12 - Un soir de mars 1941 – Simone Signoret franchit pour la première fois la porte du café de Flore

«Je suis née un soir de mars 1941 sur une banquette du Café de Flore».

172, boulevard Saint-Germain

Chapitres :

-Simone Kaminker avant de franchir la porte du Flore

-La tradition littéraire du Flore

-Les figures de Saint-Germain-des-Prés pendant l’Occupation

-Le destin tragique de Robert Desnos

Simone Kaminker avant de franchir la porte du Flore

Simone Kaminker, petite fille d’un juif polonais, diamantaire, Signoret est le nom de sa mère.

«Hitler est vraiment entré dans ma vie avec l’arrivée massive de petites juives allemandes au cours secondaire», au lycée Pasteur de Neuilly. Sa professeure d’histoire, Melle Salomon, disparaît brusquement au début de l’Occupation ; elle n’est autre que Lucie Aubrac.

La famille habite dans un bel immeuble de Neuilly, mais sans grand argent au début l’Occupation ; à la recherche, d’un emploi et après la lecture d’une annonce du studio Harcourt, elle cherche à reprendre contact avec une copine de classe surnommée Zizi qui, très jeune, s’était lancée dans le cinéma pour y faire quelques silhouettes, jusqu’à ce qu’elle apparaisse en vedette dans Prison sans barreaux, en 1938, sous le nom de Corinne Luchaire (cf. plus bas). En septembre 1940, Simone reprend contact avec la famille Luchaire.

Pas de cinéma pour l’instant, mais un emploi d’assistante auprès de Jean Luchaire, rédacteur en chef du Petit Parisien, dont le projet est de créer un nouveau journal du soir de la collaboration, Les Nouveaux Temps (cf. plus bas).

Un soir de mars 1941, Simone franchit la porte du Flore

C’est grâce à un jeune acteur rencontré au théâtre des Mathurins, qu’elle entre dans le café pour la première fois. «au lieu de prendre mon métro à Louvre pour Neuilly-Sablons, j’ai franchi la passerelle de l’Institut, remonté la rue Bonaparte et j’ai poussé la porte du Flore, parce qu’un gars m’y avait donné rendez-vous. Je ne savais pas qu’en poussant cette porte, je pénétrais dans un monde qui allait décider du reste de ma vie. Après avoir renversé la cloche à faux macarons, m’être excusée auprès du patron courroucé que j’ai mis beaucoup de temps à tutoyer et à appeler Paul, j’ai regardé autour de moi. Le Flore était plein. Et plein de gens qui avaient des visages et des habillements comme on en voyait ni à Neuilly, ni rue du Louvre. Qu’ils fussent très jeunes, moins jeunes ou vieillissants, ils se ressemblaient tous. Ils étaient en famille et j’étais la nouvelle. On était dans un bistrot mais les discussions n’étaient pas bruyantes, leur ton était grave ; la lumière ambiante était déjà parcimonieuse, il y avait des livres et des brochures entre les verres de bière, tout le monde avait l’air de se connaître, il n’y avait pas un seul Allemand, mais on entendait des accents étrangers ; les hommes portaient des vestes de velours côtelé, des pulls à col roulé, des impers crasseux, les cheveux un peu trop longs, les filles n’étaient pas maquillées, elles n’étaient pas nombreuses. […] je découvrais une société dans laquelle on ne dit pas forcément son nom de famille. Une société dans laquelle des acteurs disent qu’ils sont acteurs, même s’ils sont inconnus et chômeurs ; une société composée de peintres, de sculpteurs pour la plupart sans galerie… J’étais complètement «déplacée», et pourtant, je venais de trouver ma place».

Elle écrit aussi qu’il «devient contradictoire, une jeune fille ne peut pas venir finir ses journées sur les banquettes du Flore, parmi ces gens qui sont tous un peu traqués, un peu juifs, beaucoup communistes ou trotskystes, antifascistes italiens, républicains espagnols, fainéants, rigolos, poètes dans la misère, partageurs de tickets d’alimentation, guitaristes ambulants, touche-à-tout de génie ou bons à rien temporaires, quand elle a employé sa journée à passer les communications d’Otto Abetz (cf. plus bas)».

La tradition littéraire du Café de Flore

Dix ans après son ouverture, sa légende de café pour l’intelligentsia ne commence pas avec celle de gauche mais avec la royaliste et nationaliste Action française, Charles Maurras y organise ses réunions avec ses amis.

Suivent Apollinaire, Tristan Tzara et le mouvement Dada, André Breton, Aragon et le surréalisme, Gide, Giraudoux ou Hemingway, ainsi que Trotski ou Chou-en-Laï.

Mais c’est à partir de 1939 que le Flore voit un afflux d’écrivains, après que le nouveau patron, le «bougnat» Paul Boubal, eut installé un puissant poêle à charbon si puissant qu’il chauffe aussi la salle du premier étage, où on peut écrire au chaud et au calme.

Simone de Beauvoir abandonne le Dôme à Montparnasse pour le Flore ; le patron laisse ses clients y rester toute la journée sans beaucoup consommer. Elle ne deviendra pourtant une vraie habituée qu’aux premières heures de l’Occupation. Si l’écrivaine adopte le Flore, ce n’est pas seulement pour le poêle (elle occupe une chambre dans un hôtel minable de la rue Dauphine), ou la gentillesse du patron et la proximité de sa maison d’édition, c’est aussi parce que les cafés et terrasses de Montparnasse, le Dôme et la Closerie des Lilas en tête, sont un peu trop fréquentés par les officiers de la Wehrmacht, Ernst Jünger par exemple. Jean-Paul Sartre la rejoint en 1941, après quelques mois passés dans l’armée française et en camp de détention en Allemagne. Le couple en fait son quartier général, bureau le jour, salle des fêtes la nuit. Albert Camus, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, les rejoignent ; le siège des existentialistes est là. Sartre : «Nous nous y installâmes complètement : de neuf heures du matin à midi, nous y travaillions, nous allions déjeuner, à deux heures nous y revenions et nous causions alors avec des amis que nous rencontrions jusqu’à huit heures. Après dîner, nous recevions les gens à qui nous avions donné rendez-vous».

Le Flore vu par Simone

«des gens qui sont tous un peu traqués, un peu juifs, beaucoup communistes ou trotskystes, antifascistes italiens, républicains espagnols, fainéants, rigolos, poètes dans la misère, partageurs de tickets d’alimentation, guitaristes ambulants (je pense à Crolla), touche-à-tout de génie ou bons à rien temporaires».

Les journées : «Le temps est occupé, il faut bien le dire, dans ces premiers temps de première liberté, pas par grand-chose, sinon de traîner au Flore en me donnant à moi-même de bonnes raisons pour y traîner. […] Arriver vers midi, à aller déjeuner Chez Rémy, rue des Beaux-Arts, ou Chez Chéramy, rue Jacob, avec tickets et souvent à crédit, ou alors Au Petit Saint-Benoît, avec tickets et sans crédit. A revenir prendre un faux café à la saccharine au Flore vers 14 heures. A se balader dans le quartier entre 15h30 et 17h30, et à découvrir la place Fürstenberg, une rue du Chat-qui-pêche, la cour de Rohan, ou à contempler le quai des Orfèvres, accoudée au muret du quai des Grands-Augustins. A réapparaître ponctuellement au Flore vers 18h00 et à y retrouver ceux qu’on avait quittés à 15h30. A prendre une limonade , une seule, qui va vous durer jusqu’à l’heure du dîner. Puis à rentrer à Neuilly par l’avant-dernier métro, culpabilisée par l’improductivité totale de la journée».

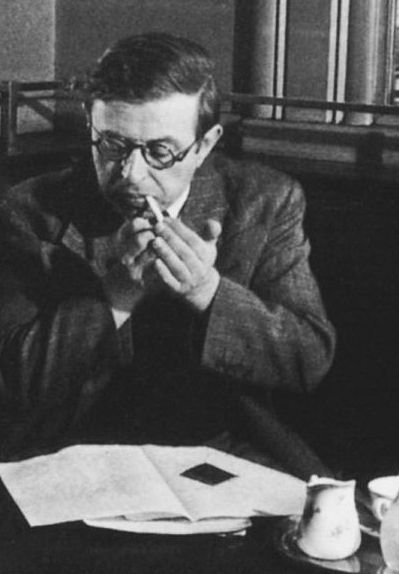

En haut, Maurice Baquet, Sartre à droite

Ambiance : «C’était ça, traîner au Flore et n’y pas perdre de temps (car on apprend). C’est aussi se retrouver assise tout à coup entre Picasso et Dora Maar, parce qu’ils connaissent un peu Jaeger et vous invitent à déjeuner tous les deux, parce qu’on est gentils, jeunes, beaux, insolents et fabuleusement impressionnés. C’est aller chercher du «jaune numéro … » (j’ai oublié) pour Soutine, qui n’ose pas entrer dans le magasin de couleurs de peur de se faire dénoncer par la marchande qui le fournit depuis toujours. Se tromper de numéro et se faire engueuler par un monsieur dont vous n’avez jamais vu les tableaux […] C’est rire aux larmes quand un Suisse italien […] vous raconte qu’il est en train de faire le buste d’une dame très riche mais si laide qu’il rapetisse la pièce tous les jours afin d’en amenuiser la laideur (Giacometti).

C’est par la porte du Flore que Simone entre dans le monde du cinéma : Elle y côtoie Marcel Carné, Yves Allégret (son futur mari), Serge Reggiani et les membres du groupe «Octobre» : Roger Blin, Raymond Bussière, Mouloudji, Maurice Baquet, Guy Decomble, Paul Frankeur. «Tous ceux-là dont je viens de parler étaient les pauvres. Ils travaillaient peu, quelquefois même refusaient le travail. Comme Roger Blin, par exemple. On lui avait demandé de tourner à nouveau, avec un autre acteur, les scènes qu’il avait jouées avec Marcel Dalio dans Entrée des artistes, pour pouvoir ressortir le film sans le juif Dalio. Un vieil ami de Dalio avait accepté immédiatement de remplacer son vieil ami Dalio. Mais, comme Blin refusait, l’affaire ne se fit pas. ».

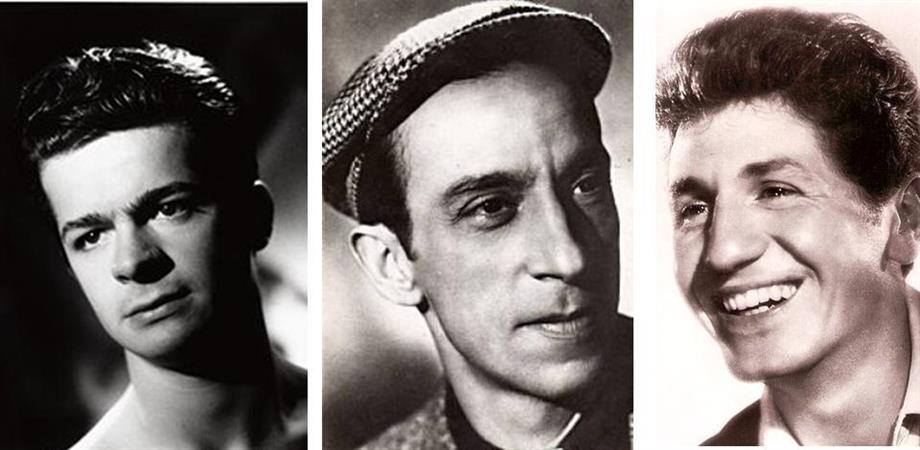

Serge Reggiani – Raymond Bussières et Mouloudji du groupe «Octobre»

Elle obtient une première figuration pour une série Z et un cachet de 120 francs, «du métro Château de Vincennes, autobus à gazogène pour Saint-Maurice». Pour travailler, il lui faut une carte du COIC, délivrée par la Propaganda Staffel prouvant son aryanité (Simone prétend l’avoir oubliée). Elle reçoit ses convocations au nom de jeune fille de sa mère, Signoret, et non Kaminker ; elle joue de l’homonymie avec le grand acteur Gabriel Signoret, qu’elle fait passer pour son oncle.

Pendant quatre ans, jusqu’en 1945, elle ne décroche que des emplois de figurante ou de silhouette (figuration parlante), comme dans Boléro, avec Charles Boyer et Arletty, 500 francs de cachet. La phrase était la suivante : «Madame ! La comtesse d’Arménise vous attend au salon». « Une journée à 500 francs, comparé aux 1 400 francs par mois au journal». C’est la figuration dans Les Visiteurs du Soir, qui attirera l’attention sur elle.

Les figures de Saint-Germain-des-Prés pendant l’Occupation

Juliette Greco

La famille Greco, la mère de Juliette, sa sœur aînée, Charlotte et elle-même, se replie à Montauban en 1940. Leur mère est arrêtée en 1943 pour sa participation dans une filière d’évasion vers l’Espagne. Charlotte et Juliette s’enfuient par le premier train pour Paris mais sont suivies par un des agents de la Gestapo et arrêtées dans un café près de la Madeleine, emmenées avenue Foch (cf. 06) où elles sont interrogées et torturées. Les trois femmes sont emprisonnées à Fresnes ; Charlotte et sa mère sont déportées à Ravensbrück alors que Juliette est libérée, elle n’a que 16 ans. Les deux femmes, ainsi que Geneviève de Gaulle (cf. 39) reviendront après la libération du camp par l'Armée rouge, le 30 avril 1945.

Juliette se retrouve dans Paris, seule et sans ressources sur l'avenue Foch, avec un ticket de métro en poche. Elle se rend alors chez la seule personne de sa connaissance résidant dans la capitale, l’actrice Hélène Duc, qui fut sa professeure de français. Hélène habite rue Servandoni, près de l’église Saint-Sulpice….

Jean-Paul Sartre

Sartre fait l’objet de nombreuses interrogations quant à son attitude pendant l’Occupation, collabo ? résistant ?

Le prisonnier de guerre est libéré en 1941, loge dans une chambre du modeste hôtel Mistral à Montparnasse. Courant 1943, il s’installe en compagnie du Castor dans un autre hôtel, la Louisiane, 60, rue de Seine.

Il retrouve un poste de professeur de philosophie au lycée Condorcet, après avoir signé une déclaration sur l’honneur qu’il n’est ni juif, ni franc-maçon, tout comme Simone de Beauvoir ou bon nombre de professeurs résistants, tels Jean Guéhenno.

On lui reproche d’avoir pris la place d'un professeur juif révoqué, Henri Dreyfus-Le Foyer ; mais ce dernier avait été remplacé auparavant et brièvement par Ferdinand Alquié, avant que Sartre n'occupe le poste.

Autre reproche, avoir continué sa carrière d’homme de théâtre en laissant représenter, le 3 juin 1943, Les Mouches «devant un parterre vert-de-gris» au théâtre Sarah Bernhardt, rebaptisé théâtre de la Cité. S’il y eut quelques officiers allemands comme de coutume, il n’y eut pas de «parterre vert-de-gris». Jacques Charon : «Dans Les Mouches, quand Oreste s’écriait : «Je me soucie bien du bonheur ! Je veux mes souvenirs, mon sol, ma place parmi les hommes de ma patrie !» la salle crépitait. Et Jeanne d’Arc ? Jeanne d’Arc a vécu une apothéose pendant l’Occupation : le public demandait de la Jeanne d’Arc, les auteurs se jetaient sur Jeanne. […] Chose amusante, même les Allemands réclamaient la Bergère ! Ils la trouvaient excellente pour leur propagande anti-anglaise. Jusqu’au jour où ils s’aperçurent que les Français entendaient «allemand» quand la Pucelle disait «anglais». Un journaliste du Pariser Zeitung avait bien compris les sous-entendus politiques.

Enfin, il reste le mystère du groupe clandestin «Socialisme et liberté» que l’écrivain aurait créé ; aucun document de ce groupe ne nous est parvenu. Il est, en revanche, avéré qu'il a écrit des textes contre les écrivains collaborationnistes dans les Lettres françaises clandestines.

Commentaire de Jean Paulhan à propos de L’Être et le Néant, qui paraît en 1943 : exactement un kilo, pratique pour peser ses légumes au marché.

Simone de Beauvoir

Elle loge à l’hôtel d’Aubusson, 33 rue Dauphine, un hôtel minable, avant de s’installer avec Sartre à l’hôtel Louisiane. Elle enseigne jusqu’en juin 1943 où elle est exclue de l’Éducation nationale. L’année précédente, elle avait été interrogée avec Jean-Paul Sartre par la police, soupçonnés d’avoir organisé des orgies avec des jeunes femmes. Bien que l’affaire se terminât par un non-lieu, l’académie en tint certainement compte pour révoquer la philosophe pour sa vie en concubinage, parce qu’elle enseigne Proust et Gide à ses étudiants et qu’elle méprise la morale familiale. Sartre, lui, échappe à la sanction.

Pour gagner sa vie, elle écrit des scénarios pour des pièces radiophoniques diffusées sur Radio-Vichy, activité que dénonceront ultérieurement ses détracteurs. Elle publie son premier roman, L’Invitée, en 1943.

Albert Camus

1940, Albert Camus et sa seconde femme, Francine Faure, s’installent à Paris ; il travaille comme secrétaire de rédaction à Paris-Soir (comme Robert Desnos), sous l'égide de Pascal Pia. Un lecteur de chez Gallimard, André Malraux, recommande vivement la publication de l’Etranger, chose faite le 15 juin 1942, une des réussites des éditions Gallimard durant cette triste période (cf.09). En 1943, il devient à son tour lecteur chez Gallimard et prend la direction de Combat, la «voix de la France nouvelle», en remplacement de Pascal Pia.

En mars 1944, il fait une rencontre décisive (cf. ci-dessous).

Michel Leiris

Les époux Leiris habitent au 53bis, quai des Grands-Augustins quand ils doivent cacher le galeriste Daniel Kahnweiler. Sa galerie est mise sous séquestre avant d’être aryanisée, mais préservée car vendue à Louise Leiris. Ils cachent également Deborah Lifchitz, juive polonaise, chercheuse au Musée ; elle sera malheureusement arrêtée par la police française en février 1942 et mourra à Auschwitz ; le Leiris ethnologue dédiera à sa mémoire La Langue secrète des Dogons de Sanga en 1948.

19 mars 1944, Michel Leiris organise dans son appartement la lecture de la première pièce de théâtre de Picasso, Le Désir attrapé par la queue, en présence d’une prestigieuse assemblée :

Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, Brassaï, Raymond Queneau, Georges Braque, Georges Bataille, Jean-Louis Barrault, Mouloudji, Henri Michaux ou Valentine Hugo. Simone de Beauvoir, Raymond Queneau, Michel Leiris et Jean-Paul Sartre en sont les acteurs…) sous la direction d'Albert Camus. Maria Casarès fait-elle partie de la distribution ? Toujours est-il qu’elle est remarquée par le metteur en scène. C’est le début d’un grand amour qui se concrétisera dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, alors que les troupes alliées débarquent en Normandie.

Boris Vian

Michelle, Boris et son frère ne sont pas des zazous (cf. 43), mais ils ont le goût du swing, des «surprises-parties», plutôt à Ville d’Avray qu’à Saint-Germain-des-Prés.

Boris a repris ses cours à Centrale en 1940. L’année suivante, Michelle et Boris se marient dans l’église Saint-Vincent-de-Paul de Paris. En 1942, il est ingénieur et trouve un poste tranquille à l’Association française de normalisation. Il intègre l’orchestre amateur de son camarade polytechnicien, Claude Abadie.

Raymond Queneau

Publie son premier roman en 1942 aux éditions Gallimard.

Le destin tragique de Robert Desnos

Fils d’un mandataire aux Halles pour la volaille et le gibier. À douze ans, son monde secret, ses rêveries, se teintent de fantastique, de Jules Verne et de Fantomas.

C'est le magicien des inventions syllabiques en tous genres, il rejoint les préoccupations des surréalistes et, naturellement, devient un des piliers du mouvement.

Il est le premier à s'adonner aux grands sommeils surréalistes. Breton annonce : «Le surréalisme est à l'ordre du jour et Desnos est son prophète», avant que le même Breton ne le bannisse.

Il travaille comme comptable de publications médicales, courtier de publicité, caissier à Paris-Soir, journaliste.

Sa compagne de tous les instants sera Youki Foujita, après le départ du peintre japonais.

En 1935, il se lance dans une carrière radiophonique où son imagination, son humour et sa parole chaleureuse font merveille, une période heureuse mais avec la conscience de la montée du fascisme. Son engagement politique ne va cesser de croître ; il adhère aux mouvements d'intellectuels antifascistes, renonçant à son pacifisme.

Résistance

1940, il ne se laisse pas abattre par la défaite ni par l'occupation de Paris. Il redevient journaliste, le temps de quelques articles où il tente de glisser des peaux de banane, attaque les écrivains les plus collabos tels Céline. Mais la lutte devient vite clandestine.

Desnos habite 19 rue Mazarine avec Youki. Chaque jour, il se rend au Petit Catalan, restaurant de la rue des Grands-Augustins, une des cantines de Picasso, pas pour manger, il n'en a pas les moyens, mais pour chercher des restes pour le chat de Youki.

En juillet 1942, il fait partie du réseau AGIR ; il transmet à l'I.S. des informations confidentielles parvenues au journal : mouvements de troupe, noms de hauts fonctionnaires allemands, tout en fabriquant des faux papiers pour des Juifs ou des résistants en difficulté.

Il se rapproche du réseau Morhange, avec des missions plus directes et violentes.

Arrestation

Le 22 février 1944, un coup de téléphone l'avertit de l'arrivée imminente de la Gestapo, deux membres de son groupe sont arrêtés. Desnos refuse de fuir de crainte qu'on emmenât Youki à sa place. Il est confiant car, un mois plus tôt, il a débarrassé sa bibliothèque de tous les documents compromettants. Mais il a oublié un livre dans la reliure duquel se trouve un papier avec des noms, le premier est celui d'Aragon. "Prenez un vêtement chaud, là où vous allez les nuits seront longues et froides." Il est interrogé rue des Saussaies (cf. 05) et transféré à Fresnes puis Compiègne et enfin Flossenburg. Youki avait pourtant multiplié les démarches et obtenu que le nom de Desnos soit rayé de la liste des transports.

Déportation et mort

En mai 1944, il est Flöha en Saxe où se trouve une usine reconvertie pour carlingues de Messerschmidt. Desnos écrit à Youki : "j'aurai voulu t'offrir 100.000 cigarettes blondes, 12 robes des grands couturiers, l'appartement rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne et un petit bouquet à quatre sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard."

Le 14 avril 1945 sous la pression des alliés, le kommando de Flöha est évacué. Le lendemain, 57 d'entre eux sont fusillés ; d'autres sont acheminés à Theresienstadt, en Bohême, où le typhus fait rage.

Le 3 mai 1945, les SS prennent la fuite, cinq jours plus tard, l'Armée rouge et les partisans tchèques pénètrent dans le camp. Quelques médecins et infirmiers cherchent à sauver ceux qui peuvent l'être encore. Sur une paillasse, tremblant de fièvre, Desnos n'est plus qu'un matricule.

Des semaines plus tard, un étudiant tchèque, Joseph Stuna lit sur la liste des malades Robert Desnos, né en 1900, nationalité française. Il sait qui est ce Desnos, se met à sa recherche au milieu de 240 «squelettes vivants». Appelant à l'aide l'infirmière Aléna Tesarova, qui parle mieux le français que lui, Stuna. «Oui, oui, Robert Desnos, le poète, c'est moi».

Le 8 juin, les yeux du "rêveur éveillé" se ferment pour toujours, il est enterré au cimetière du Montparnasse.

Robert Desnos est au centre (Terezin, mai ou juin 1945)

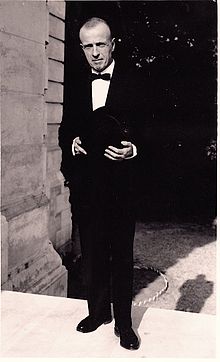

Jean Luchaire

Jean Luchaire est un de ces nombreux hommes de gauche, soutiens de Léon Blum que le pacifisme forgé par les horreurs de la Première guerre a aveuglés et qui, après avoir soutenu la politique modératrice d’Aristide Briand, prônent un rapprochement franco-allemand. Lequel se transforme en soutien à la collaboration,- tant pis pour la démocratie -, tout comme son ami et ex social-démocrate, Otto Abetz, ambassadeur du Troisième Reich à Paris (cf. 10).

Sous sa direction, le vénérable quotidien Le Temps, qui n’avait pas reparu après l’arrivée des Allemands, devient Les Nouveaux Temps le 1er novembre 1940, avec la bénédiction d’Otto Abetz ; c'est le plus collaborationniste des quotidiens, l’Ordre nouveau vanté par le nouveau temps. Le lectorat ciblé est celui du défunt Temps, la bourgeoisie, mais son tirage restera bien modeste, quelques dizaines de milliers d’exemplaires seulement ; le quotidien n’est pas rentable, mais est soutenu par les fonds allemands.

Jean Luchaire est devenu le grand patron de la presse en zone occupée, président de l'Association de la presse parisienne, président de la Corporation nationale de la presse française, commissaire du gouvernement. Il prend les positions les plus extrêmes, dénonçant la mollesse de Laval face à l’offensive alliée en Normandie.

Réfugié comme beaucoup d’autres à Sigmaringen, Luchaire continue son activisme, dirige La France, journal dont la diffusion se limite aux exilés de Sigmaringen, ainsi que la radio, Ici la France. Mi-mai 1945, lui et sa famille sont arrêtés dans les Alpes italiennes, à Merano. Il est condamné à mort par la Haute Cour de justice en janvier 1946, exécuté le 22 février au fort de Châtillon, la cigarette aux lèvres, en criant «Vive la France !».

Son père, l’écrivain Julien Luchaire, avait pour sa part choisi le camp de la Résistance.

Jean Luchaire à son procès

Simone Kaminker aux Nouveaux Temps

«J’étais une sorte de grouillotte, on m’envoyait faire des courses, genre achat de fleurs pour dames célèbres, comme Zarah Leander quand elle passa par Paris… Je filtrais les coups de fil […] j’entendais la voix du conseiller Achenbach ou celle d’Abetz ou de sa femme qui, avant de devenir ambassadrice d’Allemagne, avait été la secrétaire de Luchaire dans les années trente».

Le bureau de Luchaire : «C’était un bureau somptueux, il y avait fait mettre des bibliothèques partout, garnies de toute la collection du Masque, il y disposait d’un cabinet de toilette avec toutes les commodités, et d’un très grand divan. Il recevait beaucoup durant l’après-midi. J’ai vu beaucoup de dames s’engouffrer rapidement par ces portes capitonnées au cours de ce début d’hiver 1940, certaines parce qu’elles avaient un mari prisonnier qu’elles essayaient de faire revenir, d’autres qui voulaient débloquer des autorisations pour quelque entreprise commerciale. J’ai vu aussi des hommes et des femmes avec lesquels les choses dites ne seraient pas dites sur le grand divan et que Luchaire raccompagnait à la réception en leur tapant sur l’épaule et en leur promettant qu’il «s’en occuperait». Et c’était vrai, il s’en occupait. […] peu de tous ces gens n'ont fait quoi que ce soit pour Luchaire quand il a été condamné à une mort qu’il méritait sans doute… »

Les journalistes des Nouveaux Temps : «Tous les gens qui travaillent dans ce journal sont très gentils avec moi. Ils font un journal qui devient vite ignoble, et ils sont tous très gentils. Ils commencent sur un ton distingué à écrire leurs premiers papiers antisémites et anglophobes, mais ils sont très gentils avec la petite Kaminker dont le père est à Londres (où il parle à la radio). […] D’ailleurs, à part deux ou trois ordures dont je ne dirai pas les noms car je ne suis pas une donneuse de noms, surtout quand les gens ont payé pour ce qu’ils ont fait, je n’ai pas le souvenir d’avoir rencontré aux Nouveaux Temps des gens qui croyaient vraiment à ce qu’ils écrivaient. On pourrait me répondre que, dans ce cas, c’étaient ceux-là les ordures».

Simone est restée huit mois assistante dans ce journal, qu'elle quitte en juin 1941 avec la bénédiction de sa mère qui voyait d’un mauvais œil cette participation.

Corinne Luchaire

Comme l’a rappelé Simone Signoret, elle abandonne l'école dès la classe de troisième pour suivre les cours d'art dramatique de Raymond Rouleau. Après Prison sans barreaux (1938), qui la révèle au grand public à 17 ans, elle tourne six films en deux ans. Des problèmes de santé interrompent sa carrière dès 1940 ; elle mène alors une vie mondaine grâce aux relations de son père. Un mariage qui tourne court fin 1941, avant de rencontrer un capitaine de la Luftwaffe, Wolrad Gerlach avec lequel elle a une fille Brigitte, née le 10 mai 1944, déclarée sous le nom de Luchaire.

Elle suit sa famille à Sigmaringen dans le sillage de Pétain, puis c’est l’arrestation à Merano. Transférée à Fresnes, elle est libérée quelques jours après l'exécution de Pierre Laval et est condamnée à dix ans d'indignité nationale.

Pour en savoir plus :

Simone Signoret, La nostalgie n’est plus ce qu’elle était

http://www.terresdecrivains.com/saint-germain-des-pres-occupe

Sartre sous l'Occupation et après. Nouvelles mises au point, par Ingrid Galster. L'Harmattan.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Desnos

Les Aventuriers de l’Art moderne (DVD Arte)

Voir aussi 43, «les Zazous et le Swing»