39 - 20 juillet 1943 – arrestation de Geneviève de Gaulle par l’ex inspecteur Bonny

La Gestapo française au 93, rue Lauriston, la « Carlingue »

Chapitres :

-Henri Chamberlain, alias Henri Lafont, «monsieur Henri»

-Pierre Bonny, l’ex «premier policier de France»

-Les méthodes du bureau d’achat

-Le bureau d’achat devient «Gestapo française»

----------------------------------------------

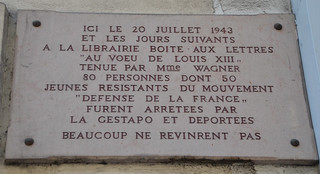

Geneviève de Gaulle, nièce du Général, a 22 ans en 1943. Elle est résistante et participe depuis quelques mois à la diffusion et à la rédaction du journal clandestin Défense de la France. «Nous voulions, en distribuant ce journal à la barbe des Allemands, dire à nos compatriotes : «Français, libérez-vous de vos craintes». On voulait que les Français aient moins la trouille. Je distribuais parfois le journal dans le métro, et je me souviens d’avoir vu rougir de fureur la nuque d’un officier allemand qui avait lu les titres de la première page. Mais que voulez-vous qu’il fasse, il n’allait pas me tirer dessus au milieu de la foule». En juillet 1943, un traître les dénonce. Geneviève Anthonioz se fait piéger dans la librairie Au vœu de Louis XIII, en bas de la rue Bonaparte, qui sert de boîte aux lettres au réseau. La déportation l’attend, ainsi qu’une cinquantaine d’autres membres, piégés eux aussi.

«De toute la faune hétéroclite qui a sévi, quatre ans durant, tant à Paris qu'en province, Henri Lafont, surnommé le "Patron" par ses séides et ses commensaux, est l'un des personnages les plus tragiques et les plus fascinants de la Gestapo française».

Patrick Modiano : «Avec Lafont, Vautrin réécrit par Sade, son adjoint direct, l’ancien flic Bonny, célébré comme «le meilleur policier de France» avant d’être révoqué pour malversation, puis des voyous du milieu, mais aussi une flopée de comtesses et marquises ne figurant pas au Gotha, d’anciens militaires, d’ouvriers, de journalistes, d’hommes d’affaires, de fonctionnaires»

« Au début, cette histoire d’Allemands ne me plaisait guère. Si les gars d’en face, les résistants m’avaient proposé quelque chose, je l’aurais fait.» Henri Lafont

Henri Chamberlain, alias Henri Lafont, «monsieur Henri»

Né à Paris en 1902. Son père, ouvrier, meurt alors que l’enfant a 11 ans et sa mère, ouvrière elle aussi, l’aurait abandonné le jour de l’enterrement, en 1912 !

Le jeune Henri devient un enfant des rues, mendicité, petits larcins divers et emplois précaires de coursier ou de fort des Halles. Pour un vol de bicyclette, il se retrouve dans une maison de correction à 17 ans où il gagne ses galons de truand. A sa sortie, il est incorporé dans un régiment de tirailleurs algériens. Rendu à la vie civile deux ans plus tard, il est condamné à deux ans de prison pour recel d'automobile volée, puis au bagne de Cayenne pour vol. C’est après s’en être évadé qu’il change d’identité et devient Henri Lafont. On le retrouve en 1940 gérant d’un garage Simca, à la Porte des Lilas.

Lors de l’invasion allemande, après son engagement dans une brigade, les «volontaires de la mort», rapidement dissoute, il est arrêté à Paris pour désertion, incarcéré à la prison du Cherche-Midi. Les prisonniers sont évacués à l’approche de la Wehrmacht, pour être transférés au camp de Cepoy dans le Loiret (cf. 07). C’est lors de l’évacuation de ce camp que Lafont s’évade en compagnie de deux Allemands et d’un Suisse, internés à la déclaration de guerre. Ils sont tous trois membres des services secrets allemands, l’Abwehr et lui proposent de travailler pour eux. En ce mois de juin 1940, la sinistre carrière de collaborateur de Lafont est lancée.

Le bureau d’achat

L’une des missions de l’Abwehr, en complément du renseignement, est de subvenir aux besoins de la Wehrmacht en matières premières de toutes natures, métaux, textiles, nourriture … Ce bureau d’achat est piloté par le capitaine Radecke, de la Wehrmacht et Hermann Brandl, alias «Otto», agent spécial de l’Abwehr ; les sommes dont il dispose sont colossales et en partie constituées par les frais d’entretien de l’armée allemande dus par la France selon les clauses de l’armistice, des frais largement «surfacturés» ; c’est le fameux «bureau Otto» (cf. 02).

Pour arriver à leurs fins, Radecke et «Otto» ont besoin d’intermédiaires, de relais ; c’est ainsi qu’une quantité d’officines à leur service vont s’installer à Paris et en Province pour participer au pillage des richesses du pays, en échange de commissions confortables et de l’impunité.

Lafont est d’abord installé rue Tiquetonne, dans un bureau d’achat où il achète toutes sortes de produits, vêtements, meubles, denrées alimentaires. Son zèle le fait vite remarquer par Radecke et «Otto». Lafont installe son bureau au 93, rue Lauriston, dans un immeuble qui fut la propriété de Mme Weinberg et, depuis, «aryanisé».

Son équipe est un ramassis de séides sans scrupules

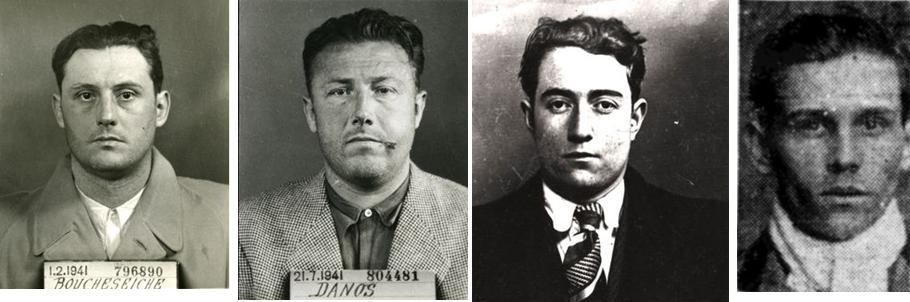

En particulier des truands incarcérés à Fresnes ou à la Santé que Lafont fait libérer dès juillet 1940, avec l’aide de l’Abwehr : ils ont pour noms Riri Tête Dure, Charles le Nantais, Estebeteguy dit le Basque, Jo le Corse, Dédé la Mitraillette, Jo les Gros Bras, Boucheseiche, etc. Chaque malfrat en indélicatesse avec la police veut entrer dans la bande d’Henri Lafont. Certains, tels Abel Danos, qui commettra le premier braquage de l’Occupation en février 1941, et Pierre Loutrel qui deviendra «Pierrot le Fou», défrayeront la chronique après guerre en formant avec Jo Attia (qui, lui, a choisi le camp de la Résistance), le «gang des tractions avant», ou encore Auguste Ricord, organisateur de la «french connection».

Georges Boucheseiche, Abel Danos, Pierre Loutrel alias «Pierrot le Fou»,

Auguste Ricord, futur caïd de la «French connection»

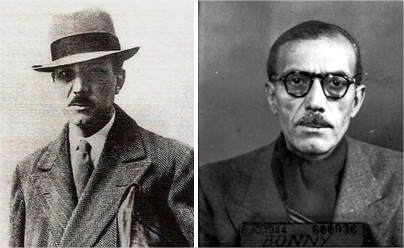

Tout le grand banditisme d’après guerre s’est forgé là avec la bénédiction de l’Abwehr et à la barbe de la police française. La police est également représentée dans la bande, notamment un ancien policier révoqué, un certain Pierre Bonny.

Pierre Bonny, l’ex «premier policier de France»

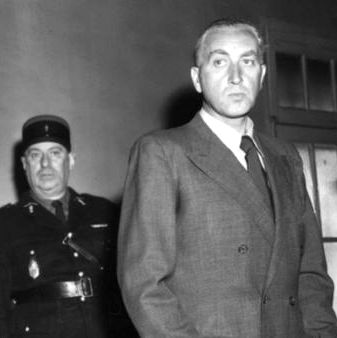

Pierre Bonny «premier policier de France» puis en 1944

Né en 1895, fils d'agriculteurs du Bordelais, inspecteur de police en 1919, affecté à la Sûreté générale, à Paris, en 1922.

Dès l’une de ses premières affaires, à laquelle il participe pourtant de façon mineure, l’affaire Seznec, Bonny est soupçonné de pratiques frauduleuses ; il sera accusé après-guerre par la défense de Seznec d’avoir orchestré la fabrication de fausses preuves et de faux témoignages.

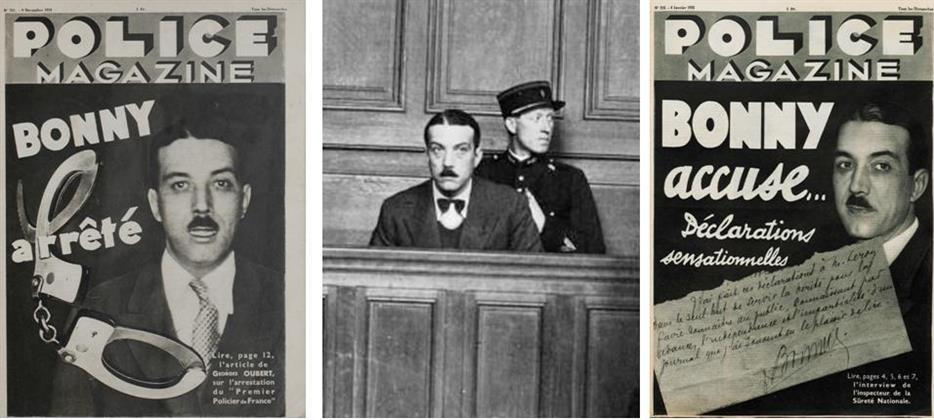

Il acquiert rapidement «la réputation d'un policier habile et retors» mais ses réussites lui valent des éloges dans la presse et la médaille d'argent de la police en 1927.

L’année suivante, il est mis en cause pour avoir monnayé un sursis à expulsion contre des cadeaux en nature.

En 1930, après des rumeurs de disparition de l’actrice Jeannette MacDonald, Bonny affirme après enquête avoir les preuves du crime, censé avoir été commis par la princesse Marie-José de Belgique, alors qu’un journal américain annonce le mariage de l’actrice quelques jours plus tard. Il est aussi mêlé à une affaire de chantage auprès d’une riche aventurière, Andrée Cotillon.

En 1934 c'est l’affaire Stavisky ; de nombreuses personnalités sont soupçonnées de corruptions dans l’affaire du Crédit municipal de Bayonne. Là encore, l’attitude de Bonny n’est pas claire : a-t-il été l’informateur de l’escroc sur les avancées des enquêtes le concernant ? C’est pourtant lui qui, grâce à ses informateurs, contribue à mettre l'enquête sur la piste de Chamonix où l’on découvrira le corps de Stavisky le 8 janvier 1934, alors qu’il vient de se «suicider». Quatre jours plus tard, il interroge la femme de Stavisky, et tente de lui soutirer des révélations sur des relations entre son mari et le préfet de police Chiappe. Les bornes sont dépassées, Bonny est suspendu quelques jours plus tard.

Pourtant, le mois suivant, le Garde des Sceaux lui donne l’accolade et lui déclare : «Jeune homme, vous avez sauvé la République. Vous êtes le premier policier de France !».

Bonny réintégré se voit confier l’enquête sur la mort du conseiller Prince, dont le corps a été retrouvé au bord de la voie ferrée Paris-Dijon le 20 février 1934. C’est son échec final : le 28 mars, sur la foi d'indicateurs, il fait arrêter trois caïds, dont les célèbres Paul Carbone et François Spirito, des arrestations qui font sensation dans la presse. Pétard mouillé, les avocats les font libérer moins d’un mois plus tard, le dossier est vide. C’est la fin de la carrière de Bonny.

Affaire du conseiller Prince, Chantage dans l’affaire Cotillon, etc.

Bonny est un bon client de la presse

D’anciennes affaires remontent alors à la surface, chantage, violation du secret professionnel, corruption. L’ex inspecteur passe huit mois en détention à la Santé !

Il s’ensuit des années de vaches maigres entre 1936 et 1941, pendant lesquelles il se reconvertit comme journaliste et détective, et peut-être aussi dans d'autres activités plus équivoques. Fin 1941 ou début 1942, il rejoint la bande à Lafont, qui va devenir la bande Bonny & Lafont.

Les méthodes du bureau d’achat

La carte de police allemande de Lafont (6474 R) autorise tous les abus au nez et à la barbe de la police française : perquisitions sans motif, confiscation illégale de biens, rackets, etc. Les cambriolages font partie de l’arsenal. Un jour de décembre 1942, Lafont partage le butin de l’ancienne ambassade américaine, composé de vaisselle de luxe, avec les principaux chefs allemands de Paris.

La vente d’or est interdite en dehors de l’organisme allemand, Devisenschutzkommando, seul habilité à cet achat. Pour débusquer les fraudeurs, Lafont et ses hommes se font passer pour de simples acheteurs. Au moment de la transaction illicite, ils s’écrient : «Police allemande». L’or est confisqué et donné à l’Occupant contre une commission de 10 à 30%, ou bien conservé. Ces opérations sont d’autant plus faciles que beaucoup de victimes de l’arnaque sont juives.

Tout peut être acheté à bas prix ou confisqué grâce aux cartes de police : meubles, devises, cuirs, textiles … Pas d’achat quand le propriétaire est un juif, tout lui est confisqué avant qu’il ne soit emmené à la Gestapo, 84, avenue Foch.

Ranecke et «Otto», ne tarissent pas d’éloges sur leurs protégés et la police française ne peut absolument rien contre Bonny, Lafont et leurs sbires – ceux qui ont voulu enquêter sur leurs affaires se sont parfois retrouvés au 93 rue Lauriston pendant quelques heures, menottés, afin qu’ils comprennent bien à qui ils avaient à faire.

Lafont, l’homme incontournable et Bonny, l’organisateur

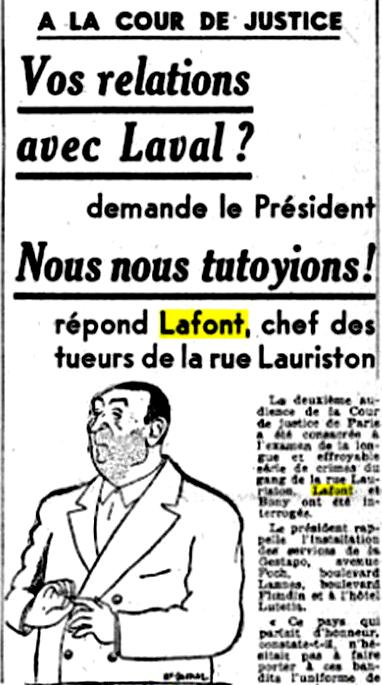

Les sommes amassées sont considérables ; l’ex petit truand Lafont occupe un luxueux hôtel particulier à Neuilly où il invite l’ambassadeur Abetz, le préfet de police Bussières, le ministre Chasseigne ou Jean Luchaire (cf. 12). Il circule en Bentley blanche, collectionne les maîtresses – à particule de préférence- ; c'est un habitué du Lutétia où il vient toucher les dividendes de ses méfaits (cf. 02). Il annexe le fameux bordel de luxe, le One-Two-Two (cf. 32) où il organise des soirées, donne des banquets princiers dont les bénéficiaires sont des artistes : l’actrice Dita Parlo qu’il courtise, des femmes du monde, des journalistes, des industriels, tout le bottin mondain ainsi que ses chefs allemands. Le patron de la «Carlingue» tutoie Laval.

L’ex inspecteur Bonny prend en mains la bande de mercenaires amalgamée par Lafont pour en faire une organisation efficace. Il tient la caisse, dirige le personnel, fixe les paies, les primes et les amendes, rédige les rapports, tient à jour les dossiers. Voici les commentaires que fait le procureur Reboul lors de son procès : «Vous en avez fait de l'assemblage disparate de malfaiteurs que Lafont avait réunis une bande organisée. […] Les Allemands savent qu'ils peuvent compter sur vous d'une façon durable».

Il utilise et complète les réseaux d’informateurs, malfrats, demi-mondaines, chômeurs, pour dénicher les marchandises puis les juifs et les résistants.

Le sens de la procédure, il s’en servira de trop nombreuses fois lorsque l’officine deviendra véritablement la Gestapo française (voir infra) ; il rédige de soi-disant « procédures judiciaires », traduites en allemand, remises avec les inculpés à deux sous-officiers du service de renseignement allemand …

Le bureau d’achat devient «Gestapo française»

Au printemps 1943, le «bureau Otto» ferme après avoir saigné la France. Les officines qui le fournissaient doivent fermer ou s’adapter. Dans la «Carlingue», ce qui était une activité secondaire devient la raison d’être, à savoir la traque et l’arrestation des résistants, la capture de aviateurs alliés. Lafont devient le chef de la Gestapo française ; le chef à qui il répond n’est plus Brandl, l’homme de l’Abwehr, mais le S.S. Helmut Knochen, qui a été chargé par Heydrich d’implanter la police secrète en France (et auquel Lafont offre une somptueuse Bentley comme cadeau de mariage). Lafont est capitaine et porte l’uniforme, Bonny lieutenant.

Helmut Kochen lors de son procès en 1954

Grégory Auda, «l’association de Lafont et Bonny, qui alliait l'instinct du prédateur à la rigueur de l'administrateur, allait se révéler redoutablement efficace dans la lutte contre la Résistance». Les réseaux de Bonny, indicateurs, agents doubles, résistants retournés, fonctionnent aussi bien pour la recherche de résistants que pour flairer les planques de marchandises.

Bonnes prises le 20 juillet 1943 : une souricière est tendue aux membres du réseau Défense de la France avec, parmi la soixantaine de résistants arrêtés, Geneviève de Gaulle, nièce du Général ; elle est remise au général S.S. Oberg, heureux d’avoir un tel otage à sa disposition.

Interrogatoires au 93, rue Lauriston

C’est un entresol, trois étages et un sous-sol. Toute une faune se presse à cette adresse : des malfrats de haute volée, des individus qui viennent proposer leurs services, d’autres pour demander des services, demande d’Ausweiss ou la libération d’un proche, tout service demandant rémunération. C’est souvent soir de fête dans les étages supérieurs, pendant qu’on procède aux interrogatoires en dessous.

Les interrogatoires : après les premières questions, on vient vite à des méthodes plus percutantes, coups de poing et coups de pied, nerf de bœuf, limage de dents, arrachage des ongles, brûlures à la lampe à souder. Le plus éprouvant est le supplice de la baignoire : après une volée de coups, la victime est placée en travers d’une baignoire, assise en déséquilibre sur une barre. Il est facile de la faire plonger en arrière dans l’eau glacée et sale.

Lafont participait volontiers aux séances de torture ; il avait un masseur pour s’occuper de ses mains endolories après une séance. Bonny a toujours nié mais un témoin, parmi d'autres, déclare en 1944 : «le lieutenant Pierre (Bonny) a commencé à me porter des coups au visage. Devant mon obstination à ne pas avouer, j'ai été conduit à la salle de bains, située au 1er étage. Là, ils m'ont mis des menottes […] Ils enroulèrent ensuite une corde autour de ma poitrine et de mes bras, et me ligotèrent les chevilles. L'un de mes tortionnaires me saisit par la tête, tandis qu'un autre me soulevait par les pieds. Ils me plongèrent dans une baignoire remplie d'eau glacée (et sale). Pendant 1h30, ils me torturèrent, m'immergeant la tête jusqu'à suffocation». Les tortionnaires améliorèrent ensuite la technique en installant une planche à bascule.

Il arrivait que les interrogatoires se terminent tragiquement ; Lafont faisait alors appel aux services du docteur Petiot pour se débarrasser des cadavres (cf. 46) – signalons que la chaudière du docteur a également accueilli certains des sbires de monsieur Henri qui auraient déplu au patron, tel Estebetéguy, alias «Adrien la main froide».

La Brigade nord-africaine

En janvier 1944, Lafont se prend pour un chef militaire et décide de monter des opérations contre les maquis de province et crée à cet effet, la «brigade nord-africaine». Pour cela, il s’associe à Mohamed El-Maadi, nationaliste algérien et ancien officier d’extrême-droite qui prêche maintenant le djihad contre les colons et veut mettre la guerre sainte au service du national-socialisme. Lafont a le soutien de Jean Luchaire ; la Gestapo fournit les armes et les bottes. Joanovici, classé «WWJ», juif d’importance économique par les Allemands, ferrailleur milliardaire (cf. 42) lui fournit l’équipement. 250 à 300 mercenaires nord-africains sans scrupules sont recrutés dans la rue et bien souvent dans le milieu.

La Brigade nord-africaine, le Hauptsturmfürer SS Lafont est accroupi

L’objectif : décharger les armées allemandes de la lutte contre les maquis du Limousin. Sous l’autorité d’Helmut Knochen, la bande en uniformes de miliciens et menée par le Hauptsturmfuhrer SS Lafont et l’Obersturmfuhrer SS Bonny et d’une dizaine de sous-officiers dont Abel Danos et Raymond Monange, prend la direction du Limousin et du Périgord.

Cinq mois de massacres et d’exactions en tous genres : vols, viols et tortures entre deux beuveries, à Brantôme 26 otages fusillés, à Sainte-Marie-de-Chignac 23 otages exécutés, Saint-Martin-du-Salembre et, en point d’orgue, les 52 fusillés à Mussidan. Une armée de soudards qui n’aura commis que des atrocités sur des civils ; elle se replie en mai sur Paris et sera dissoute alors que la plupart de ses membres ont déserté.

La fin

A partir de juin 1944, les rats quittent la rue Lauriston, Bonny détruit les dossiers compromettants, les fichiers sont brûlés. Lafont quitte Paris avec sa famille, ses deux enfants, pour se cacher dans une ferme de Bazoches-sur-le-Betz dans le Loiret. Il est accompagné de Bonny et sa famille. Ils ont tout ce qu’il faut pour fuir en Espagne, faux passeports, faux laissez-passer et ordres de missions de la Gestapo en cas de contrôle allemand, laissez-passer pour les mouvements de la Résistance, et de l’argent liquide.

Tout aurait bien pu se passer s’il n’y avait pas eu un grain de sable : des FFI locaux, ignorant leur identité, réquisitionnent leurs deux voitures, la Bentley et la Jaguar. Bonny envoie son fils à Paris, à bicyclette, pour demander à Joanovici de leur fournir deux autres voitures. L’occasion est trop belle pour le ferrailleur de montrer son patriotisme de résistant, lui qui a toujours joué sur les deux tableaux ; il les dénonce à la police.

Le 30 août 1944 au matin, la ferme est encerclée ; Lafont et ses acolytes sont arrêtés sans résistance. Cinq millions de francs en liquide, des bijoux, des armes et des papiers sont saisis.

Lafont aurait dit lors de son interpellation, «pour une fois que Joanovici donne quelque chose».

Pendant les interrogatoires, Lafont ne dit rien, ne regrette rien et n’a que mépris pour Bonny qui, au contraire, déballe tout ce qu’il sait, en s’attribuant le meilleur rôle possible ; il cite plus de mille noms, va jusqu’à taper lui-même ses dépositions, vieux réflexe, un déballage qui met en émoi bon nombre de personnes notamment après la révélation d’un marché noir de faux certificats de résistant.

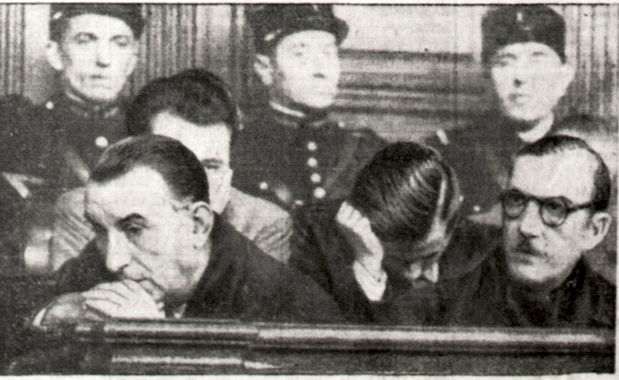

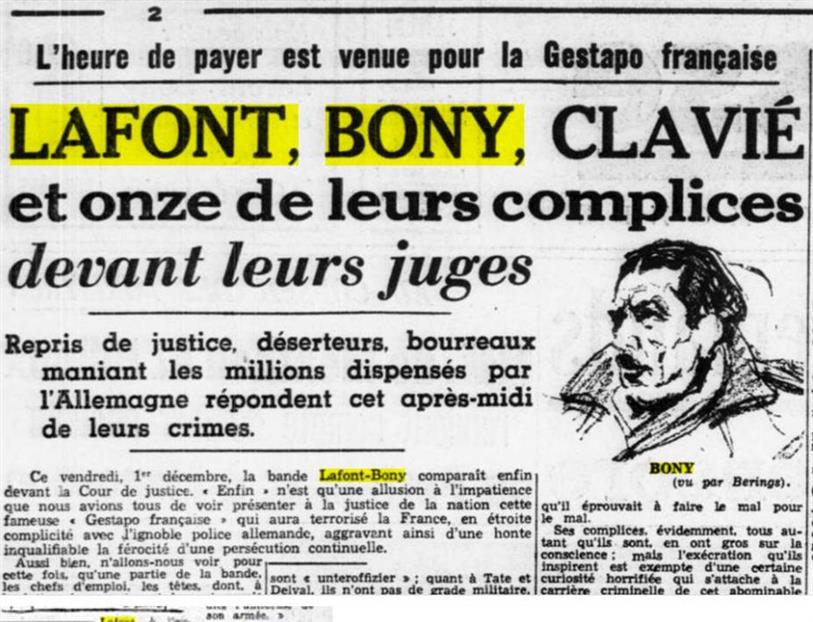

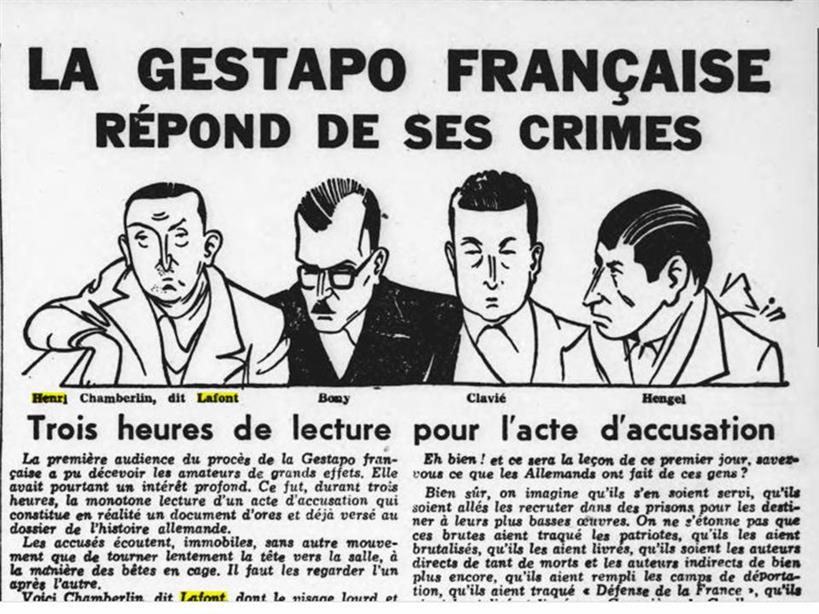

Le procès commence le 1er décembre pour finir le 11 décembre 1944.

L’Intransigeant, 2 décembre 1944

L’Aube, 2 décembre 1944

L’Humanité, 3 décembre 1944

Lors du verdict le condamnant à la peine de mort, Pierre Bonny doit être soutenu par les gendarmes ; par ses dénonciations, il espérait avoir sauvé sa tête.

Au moment de l’exécution, le 26 décembre au fort de Montrouge, Bonny est effondré, pleure et gémit face au poteau, alors que Lafont dit à son avocate : «Je ne regrette rien, Madame, quatre années au milieu des orchidées, des dahlias et des Bentley, ça se paie ! J’ai vécu dix fois plus vite, voilà tout». Peu de temps auparavant, marchant vers le peloton d’exécution, il aurait dit : «On devrait moderniser tout cela — envoyer une belle nana, par exemple, à la place d’un curé».

D’autres officines

Joanovici, bien sûr, au sommet de la duplicité, multi-milliardaire qui sut ne jamais exhiber son immense fortune (cf. 42).

Le Belge Georges Delfanne dit Masuy, 101, avenue Henri-Martin, spécialisé dans la lutte contre les Résistants,

René Launay, 74, avenue Foch.

Frédéric Martin, alias Rudy von Mérode, la «Gestapo de Neuilly» qui trafique essentiellement l’or,

les « Géorgiens » groupe de Russes blancs anticommunistes ; Lafont, appuyé par la Gestapo allemande, parviendra à les faire déporter, grâce à de fausses preuves. Concurrents supprimés, tous comme les Corses, éliminés à coups de rafales de mitraillette et la complicité du docteur Petiot.

Pour en savoir plus :

Philippe Zoummeroff :

https://www.collection-privee.org/public/galerie-virtuelle-plus.php?theme=10

Rochebrune A- Hazera JC - Crimes et trafics de la Gestapo française. Historama 1972.

P. Lambert, G. Le Marec - La Bande Bonny-Lafont. Scènes de crime 2007, 176 pp.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonny