09 - 12 décembre 1940 : La NRF a «décidément reparu».

(sous la direction de Pierre Drieu La Rochelle)

Rue Sébastien Bottin

Chapitres :

-En 1939, la droite antirépublicaine domine le monde de l’édition

-La liste « Otto » et la liste « Matthias

-Tallandier, Bernard Grasset et Robert Denoël

-Les éditions Gallimard et le NRF

-Extraits du journal de Jean Guéhenno

En 1939, la droite antirépublicaine domine le monde de l’édition

Hachette et son patron, Henri Filipacchi, règnent en maîtres par le biais des Messageries Hachette sur la distribution de la littérature depuis 1933 et un accord de partage conclu avec Larousse et la Maison du livre français, qui se cantonne aux dictionnaires, encyclopédies et livres scolaires. A la tête des Messageries, Jean Filliol, cofondateur de la Cagoule, puissante organisation clandestine d’extrême droite antirépublicaine. Un bailleur de fonds de l’Action française est longtemps membre de la direction de Larousse.

Robert Mainguet, PDG de Plon, est un haut représentant dela droite conservatrice et catholique. Arthème Fayard, fondateur des éditions du même nom, avait lancé Candide et Je suis partout, deux périodiques nationalistes et antisémites. Mêmes tendances chez les dirigeants de Tallandier ou Denoël. L’appartenance aux courants de pensée les plus conservateurs est avérée ; tous sont prêts à accueillir Pétain comme le sauveur, le garant de l’ordre établi.

Soumission, auto-censure

Si le monde de l’édition ne déroule pas un tapis rouge devant l’occupant en juin 1940, le terrain lui est cependant favorable. On s’accommode du statut des juifs et du principe de l’aryanisation des entreprises considérées comme juives ; Robert Talamon, des éditions Masson, allant jusqu’à dire que les mesures imposées permettaient «d’assainir la profession».

Dès l’arrivée des troupes allemandes, deux maisons sont fermées pour leurs publications anti-nazies, les Editions Denoël et les Editions Sorlot (plus tard, quatre «maisons juives» seront aryanisées dont Calmann-Lévy, qui deviennent les éditions Balzac, et Ferenczi) En guise de préambule aux mesures de censure, 20.000 livres sont saisis au cours d’un raid dans les librairies de Paris, le 27 août 1940.

René Philippon, dirigeant des éditions Armand Collin et président du Cercle de la Librairie, signe une convention d’auto-censure : les éditeurs sont libres de publier, à condition de censurer eux-mêmes tout ce qui est susceptible de nuire aux intérêts allemands, ce que firent sans vraiment regimber Henri Filipacchi pour Hachette, les frères Flammarion, Tallandier, Plon, etc. Il semble que «l’épuration» des catalogues avait déjà commencé chez certains depuis juillet 1940.

L’occupant a un argument de poids :

Les éditeurs dépendent entièrement de la Propagandaabteilung pour la fourniture du papier, une matière première qui ira en se raréfiant à mesure que la guerre se prolonge. La Commission de contrôle du papier est créée le 1er avril 1942.

La liste «Otto» et la liste «Matthias»

La «liste Otto» :

C’est donc en collaboration avec les services de la propagande allemande que le Syndicat des éditeurs français établit la liste des ouvrages retirés de la vente ; la fameuse «liste Otto», en référence à l’ambassadeur Otto Abetz, dont la version initiale est élaborée par Henri Filippachi. Il y aura trois listes successives, la première étant publiée le 28 septembre 1940. Sont interdits les essais critiquant l’Allemagne, le nazisme ou le racisme, les textes d’auteurs juifs ou communistes. Disparaissent des rayonnages plus de mille titres dont ceux de Stefan, Zweig, Thomas Mann, Kessel, Freud, Jung, Blum, Karl Marx, Aragon, Malraux, Georges Duhamel, etc. Une deuxième liste publiée en juillet 1942 y ajoute des auteurs anglo-saxons et polonais, 1.170 nouveaux titres à éliminer. La troisième interdit les «ouvrages littéraires français non désirables» et ceux des «écrivains juifs de langue française».

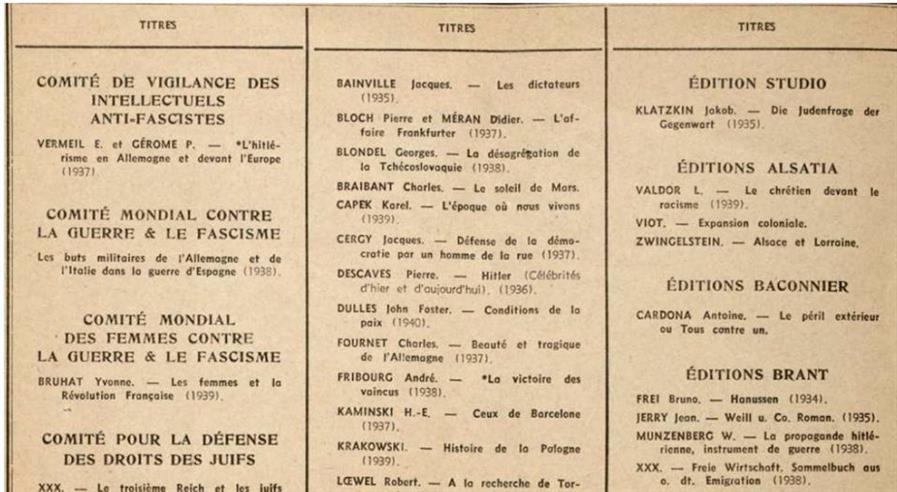

Extrait de la liste «Otto» (retronews.fr)

A la première diffusion, les opérations de police saisissent plus de 700.000 livres dans les maisons d’édition, bibliothèques et librairies pour être pilonnées. Limitée à la zone occupée, le régime de Vichy ne tarde pas à appliquer la même épuration en zone libre.

Ce même 28 septembre 1940, les autorités allemandes signent avec le Syndicat des éditeurs une convention de censure concernant les nouveaux ouvrages, qui définit les nouvelles règles en matière de censure.

La «liste Matthias», pendant de la liste «Otto» :

«Politique culturelle, cela signifie l’action consciente des forces spirituelles du peuple allemand pour influencer les couches intellectuelles des autres peuples et au-delà obtenir la suprématie intellectuelle en Europe», propos de von Twardowski, chef de la section «politique culturelle» du Ministère des Affaires Etrangères. Pour cela, il faut tout d’abord réduire l’influence française en freinant l’exportation de livres français.

Karl Epting, directeur de l’Institut allemand de Paris, considère que la vision en France de la littérature en langue allemande est faussée, privilégiant «l’esprit du romantisme dans son état de décomposition juive, plein des séduisantes et délectables liqueurs de la décadence», qu'il s'agisse de Heine, Thomas Mann, Stefan Zweig, Alfred Döblin, Joseph Roth, Erich Maria Remarque. Il faut donc redresser l’image de l’Allemagne par la collaboration des éditeurs dans un programme de traduction d’un certain nombre d’auteurs, dont Ernst Jünger.

Les éditeurs français s’engagent donc, non seulement à ne pas publier d’ouvrages hostiles à l’Allemagne mais également à participer activement à un programme de traductions d’ouvrages allemands en français.

30 janvier 1941, une commission franco-allemande se met en place sous la co-direction de Henry Jamet de la librairie franco-allemande «Rive Gauche», installée boulevard Saint-Michel (cf. 22), avec pour invités des personnalités telles que Bernard Grasset, et les directeurs de Plon, Payot, Armand Colin, les écrivains Alphonse de Chateaubriant (ci-dessous), Benoist-Méchin ou Drieu la Rochelle ; côté allemand, l’organisation Rosenberg, chargée du pillage des œuvres d’art en France.

C’est ainsi qu’une liste de 550 ouvrages allemands est soumise aux éditeurs pour traduction, la liste Mathias comprenant aussi bien des discours de Goebbels ou Hitler, des œuvres de Rainer Maria Rilke et Jünger ; «tous les aspects, toutes les nuances de la pensée germanique sont représentés» selon l’écrivain Georges Blond, les auteurs juifs ont disparu, mais «ce n’est pas vraiment un appauvrissement».

Finalement, 331 livres seront traduits entre 1941 et 1944, des classiques plus que des ouvrages politiques : les frères Grimm, Hoffmann, Schiller ou Hölderlin. Karl Epting.

Otto Abetz fut critiqué pour sa politique littéraire, jugée trop élitiste au détriment d’une littérature de divertissement pure. Ernst Jünger fut jugé avec suspicion, ses Falaises de marbre, pouvant être lues comme une critique du régime nazi.

Les éditions Tallandier

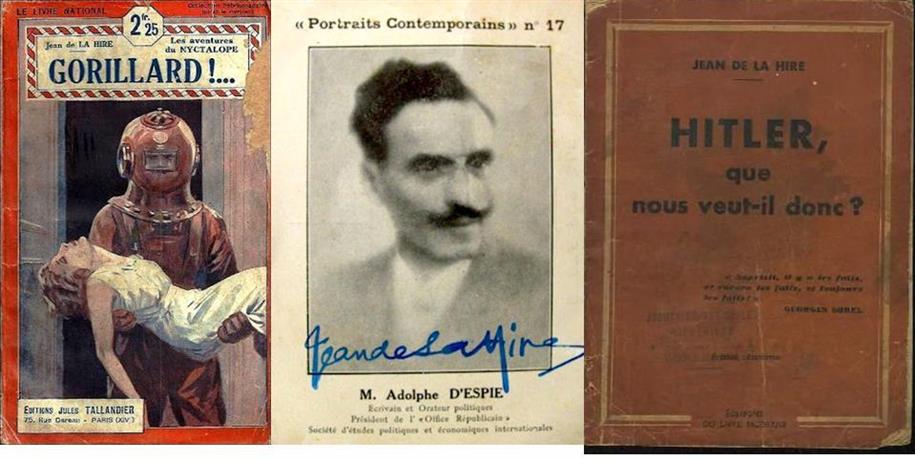

Elles sont dirigées par Victor Bassot, qui a la volonté d’instiller les valeurs du national-socialisme dans son lectorat grâce à sa collection «Le Livre national», une série de romans destinés à la jeunesse où les héros positifs sont allemands, autrichiens ou hongrois. Et par les pseudo-reportages sur l’exode d’un auteur de romans scouts, Jean de la Hire, Le Crime des évacuations : les horreurs que nous avons vues) où les soldats allemands sont présentés «à demi nus, leurs torses d’athlètes éclairés par le soleil et distribuant du pain et du lait concentré aux enfants croisés sur les routes de l’exode».

Les deux visages d’Alphonse D’Espie, alias Jean de la Hire

Ce même Jean de la Hire qui prendra la direction des éditions Ferenczi, aryanisées.

Bernard Grasset, le «Führer de l’édition»

L’un des plus prompts à se ranger du côté des vainqueurs, en publiant dans la presse des articles où il exprimait sa communauté de vues avec les nazis sur les juifs, les communistes et les francs-maçons. «Nous étions carrément étouffés par un socialisme en grande partie d’origine juive […] L’Occupation […] ne pourrait-elle pas constituer une circonstance favorable pour revenir à l’être authentiquement français ?»

Grasset est éditeur depuis 1907, deux Goncourt à son actif dès 1911 et 1912, l’éditeur des «Quatre M», Maurois, Mauriac, Montherlant et Paul Morand., celui qui publie à compte d’auteur Du côté de chez Swann, etc.

L’image de l’éditeur prestigieux est donc fortement dégradée par son attitude ouvertement collaborationniste : il fréquente les officiers allemands, souhaite publiquement un «ordre nouveau», considère la vie de Hitler «uniquement tendue vers la grandeur et l’ordre allemand», publie des auteurs collaborationnistes tels que Jacques Chardonne, Georges Blond, Fernand de Brinon, Jacques Doriot, Abel Bonnard (cf. 04), et sa collection «À la recherche de la France», qui publie cinq auteurs prisés des Nazis, dont Drieu la Rochelle. « Il est de votre intérêt comme du nôtre que nous assurions à l’œuvre magistrale du Dr. Goebbels tout le rayonnement qu’elle mérite», écrit-il à un collègue allemand.

Sa réputation est telle que sa villa de Garches où il reçoit ses amis est surnommée Garchtesgaden, par allusion à Berchtesgaden, bien entendu.

Il est condamné en 1948 à l’indignité nationale à vie et à cinq ans d’interdiction de séjour ; la quasi-totalité de ses biens est confisquée.

«Je n’ai jamais cru le moindre mot de ce que j’écrivais. Je n’avais d’autre objectif que de réintégrer ma maison. J’ai écrit des blagues, parce que j’avais intérêt à écrire des blagues». Curieuse auto-justification.

Interné dans un hôpital psychiatrique, il subit des électrochocs, puis est grâcié l’année suivante par le président Auriol, avant de retrouver ses droits et reprendre sa maison d’édition.

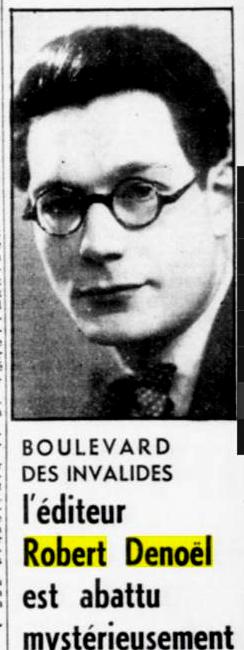

Robert Denoël, l’éditeur de Céline

Il commence son activité éditoriale en 1928, publie Antonin Artaud, Roger Vitrac, Louis Aragon, Elsa Triolet, Jean Genet ou Sigmund Freud.

Mais c’est surtout avec Céline qu’il connaît un énorme succès, Voyage au bout de la nuit (1932) et Mort à crédit (1936).

A côté de Céline, d’autres auteurs d’extrême droite apparaissent dans son catalogue à partir de 1932 : Lucien Rebatet (les Décombres), Robert Brasillach. Et Adolf Hitler.

En 1940, Robert Denoël fonde la maison les Nouvelles Éditions Françaises (NEF) pour publier des ouvrages imposés par l’occupant, dont les discours de Hitler.

En novembre 1941, il vante la noblesse de la «haine» de Céline dans Bagatelles pour un massacre.

A côté de Céline, d’autres auteurs d’extrême droite apparaissent dans son catalogue à partir de 1932 : Lucien Rebatet (les Décombres), Robert Brasillach. Et Adolf Hitler.

En 1940, Robert Denoël fonde la maison les Nouvelles Éditions Françaises (NEF) pour publier des ouvrages imposés par l’occupant, dont les discours de Hitler.

En novembre 1941, il vante la noblesse de la «haine» de Céline dans Bagatelles pour un massacre.

Denoël échappe au procès de l’épuration, il est tué le 2 décembre 1945, dans des conditions troubles. Il est touché par une balle de revolver, au sortir de sa voiture ; le dossier établissant le comportement collaborationniste de tous les éditeurs parisiens pendant l’Occupation a disparu.

La maison d'édition devient la propriété de l'avocate Jeanne Loviton, qui revend 90 % des parts à Gaston Gallimard, l'adversaire acharné de Denoël.

Les édition Gallimard et la NRF

La NRF, Nouvelle Revue française, est l’âme des éditions Gallimard. En 1911, Gaston Gallimard, André Gide et Jean Schlumberger créent les Editions de La Nouvelle Revue française, simple comptoir d’édition de la NRF, créée deux ans plus tôt par un groupe d’écrivains autour de Gide. Un premier Goncourt avec A l’ombre des jeunes filles en fleur en 1919, l’année où la maison d’édition prend le nom de Librairie Gallimard, pour devenir la figure de proue de l’édition française. Gaston Gallimard, fils d’un riche collectionneur, était d’abord intervenu comme soutien financier avant de se prendre au jeu de l’édition, avec une politique plus éclectique (livres pour enfants, périodiques, littérature populaire).

Jean Paulhan, Ramon Fernandez, Raymond Queneau, Malraux, Simenon, Sartre, Aragon, Paul Morand, Kessel, Marcel Aymé sont associés à la politique éditoriale, auteurs de routes divergentes à partir de 1940.

À la déclaration de guerre, Gaston Gallimard a quitté Paris, tout comme une grande partie du personnel. Il décide de rentrer à Paris en octobre 1940. Sa maison est mise sous scellés durant novembre 1940 - trop de juifs, de communistes et de francs-maçons dans la maison -, mais il réussit à garder l’indépendance capitalistique de l’entreprise.

Tout comme Grasset, Plon ou Armand Colin, il est soumis aux listes «Otto» et «Mathias». Les éditions Gallimard publient 23 œuvres traduites de l’allemand pendant cette période, un chiffre supérieur à celui de Grasset, mais Gaston Gallimard sait rester dans le domaine littéraire et philosophique, Goethe par exemple, évitant ainsi le monde de la propagande trop outrancière, à quelques exceptions près, dont l’ouvrage antisoviétique d’un protégé de Himmler.

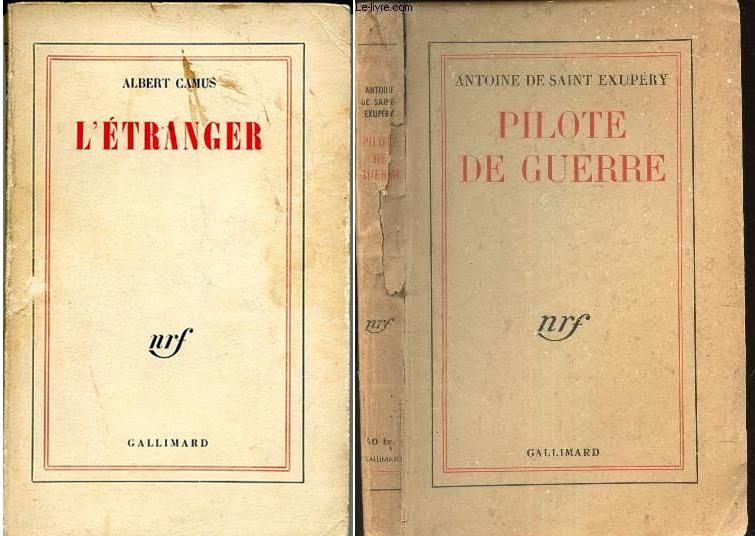

Mais, sur l’autre plateau de la balance, Gallimard peut s’enorgueillir de la publication de quelques chefs d’œuvre malgré la censure : L’Etranger d’Albert Camus en 1942, l’Etre et le Néant de Sartre en 1943, et il refuse le pamphlet du collaborationniste Rebatet, Les Décombres. Une forme de résistance s’organise autour de Jean Paulhan, Raymond Queneau et Albert Camus.

Drieu la Rochelle à la tête de la NRF, contrepartie de l’indépendance de Gallimard

Drieu la Rochelle, «l’homme égaré»

Né en 1893 dans une famille très conservatrice, une grand-mère violemment antisémite, un mal-être qui le mène à une première tentative de suicide après son échec à Sciences-Po, un mariage compliqué avec une juive («deux êtres que je passerai ma vie à découvrir : la femme et le Juif»), puis un divorce ; voilà le résumé des premières années d’un écrivain qui, tout au long de l’entre-deux guerres, naviguera entre les différences de pensée qui agitent cette période mouvementée, tout en menant une vie mondaine, à la réputation de séducteur mais «hanté par l’impuissance et une homosexualité difficilement refoulée» selon Pierre Assouline.

Il fut un temps pacifiste, se rapprocha des surréalistes après sa rencontre avec Aragon, point de départ d’une forte amitié. «Mais où est Pierre Drieu la Rochelle ?» écrira déjà André Breton à cette époque. Dans son premier essai, en 1922, il se montre occidentaliste et philosémite, «jeune Juif, comme tu donnes bien ton sang à notre patrie», il est anti-militariste, partisan d’une droite républicaine et démocratique, anticléricale. Il est proche de Malraux.

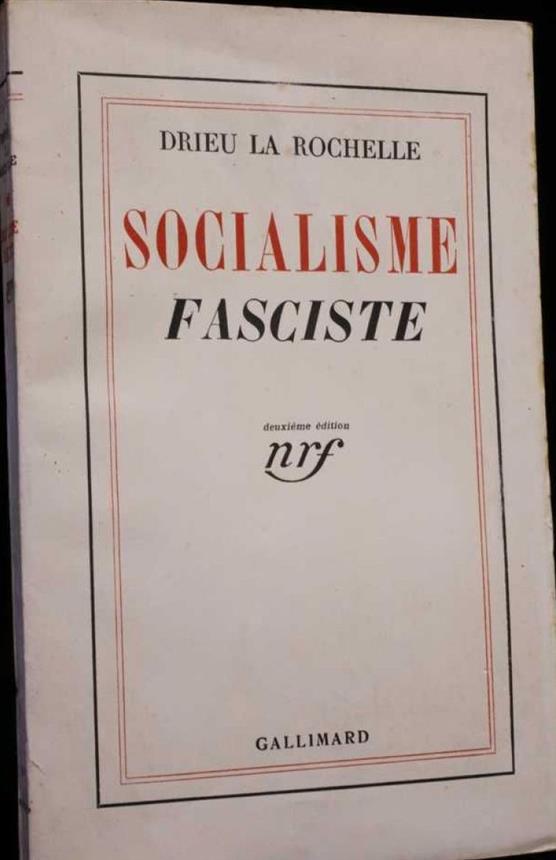

La bascule a lieu en 1934 ; l’affaire Stavisky le détourne de ses idées humanistes, le pacifisme n’a pas d’avenir, le socialisme européen, pour lui, ne peut arriver que par le fascisme (il publie Socialisme fasciste). Le voilà tiraillé entre Léon Blum et la fascination pour les démonstrations de force à Berlin, lui qui quelques années auparavant moquait les thèses racistes, est salué comme une personnalité qui mène le combat contre le fascisme et l’antisémitisme.

Il se rapproche de Bertrand de Jouvenel, farouche partisans de l’amitié franco-allemande, est invité par Otto Abetz à Berlin. C’est la rupture avec ses amis de gauche. D’autant plus qu’il adhère en 1936 au Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot.

Mais l’auteur aux tendances suicidaires du Feu follet a conscience de l’issue dramatique des régimes totalitaires et de sa personne : « Nous autres, les conciliateurs, les faiseurs de nœuds, il y a des balles pour nous aussi, et tant d'injures que c'en est une plénitude. »

La NRF, Drieu et les notes de Jean Guéhenno

La revue phare de l’entre-deux-guerres où l’on a pu lire les écrits de Proust, Apollinaire, Aragon, Claudel, Robert Desnos, Romain Rolland, ou Paul Valéry, s’interrompt en juin 1940.

La condition de sa reparution est la nomination de Pierre Drieu la Rochelle à sa direction, condition posée par Otto Abetz à Gaston Gallimard pour que sa maison d’édition garde son indépendance. «Il était déjà antisémite avant la guerre. Il n'y aura plus aucun juif dans la revue», dit Jean Paulhan à Gaston Gallimard à propos de son ami ; Paulhan collabore à la NRF tout en ayant une activité clandestine et sera d'ailleurs arrêté.

Retronews.fr

Extraits du journal de Jean Guéhenno

Drieu et Guéhenno se sont fréquentés, en particulier lors des dîners de la NRF.

30 novembre 1940 : La NRF-maison est sous scellés (les Allemands en demandent la fusion avec une maison d’édition allemande), mais la NRF-revue va tout de même reparaître, sous la direction de Drieu La Rochelle. Au sommaire de décembre : Gide, Giono, Jouhandeau… Au sommaire de janvier : Valéry, Montherlant… L’espèce de l’homme de lettres n’est pas une des plus grandes espèces humaines. Incapable de vivre caché, il vendrait son âme pour que son nom paraisse. Quelques mois de silence, de disparition, l’ont mis à bout. Il n’y tient plus. Il ne chicane plus que sur l’importance, le corps du caractère dans lequel on imprimera son nom.

Je lis le numéro de décembre. [..] Les mamamouchis sont mal à leur aise dans la chemise brune de leur nouveau rôle. [..] Drieu La Rochelle s’en tire par l’amplification : «La France n’est pas un pays de coteaux modérés, la France est un pays de montagnes …» M. Jacques Chardonne, plus abject et moins habile, célèbre les cognacs des Charentes. Il rapporte le dialogue d’un Charentais ancien soldat de Verdun et d’un colonel allemand. «Le colonel – Cela doit vous faire de la peine de nous voir ici – J’aimerais mieux vous voir invités. Mais je ne peux rien changer à ce qui est. Appréciez mon cognac, je vous l’offre de bon cœur».

M. Fabre-Luce, quand vient son tour de chant, a des couplets délicieux sur Paris et la Parisienne. Il avertit ses amis américains que jamais Paris n’a été plus majestueux et plus pur, la Parisienne plus élégante, que «l’élégance de Paris se révèle beaucoup mieux en ces temps spartiates», enfin que la «jupe-culotte qui est un effet de la pénurie d’essence et de charbon est prestigieuse». Comme de tous, André Gide a le plus de talent, il est bien juste qu’il les passe tous aussi dans l’art de feindre. Cet homme sincère est un maître en feintise [..] «Ah ! le pauvre homme !» comme dit Orgon (Tartufe).

Janvier 1941 : [..]. Quelques pages curieuses de Montherlant. Toujours aussi naïvement vaniteux, il joue cette fois au «chevalier», évoque ses ancêtres du XIIIe siècle, se monte la tête sur les Teutonique (salut courtois au censeur allemand) …

24 janvier 1941 : Drieu réunit ses derniers articles et me les envoie avec cette dédicace : «A J.G. qui me donnera un jour un article sur Voltaire». Nous n’avons aucun moyen de dire à ces messieurs ce que nous pensons de leur activité. [..] Le comble est qu’ils essaient de faire passer notre silence et le parti que nous avons pris de ne rien publier pour de la lâcheté. [..] Rien d’autre à faire que de grincer des dents.

Deux publications de 1942, au crédit de la NRF

Libération : Gallimard s’en sort, Drieu se suicide

Gaston Gallimard ne connaît pas le funeste sort de Bernard Grasset et de Robert Denoël. Tout comme les patrons de Plon, sauvés par le témoignage de Charles Orengo, qu’ils aident à la création en 1943 des Editions du Rocher (à Monaco), une maison restée libre, Gaston Gallimard, protégé par Jean Paulhan, Aragon, Camus et Jean-Paul Sartre, échappe au déshonneur malgré le fardeau de la NRF et de son directeur, ainsi que de ses dîners compromettants avec le capitaine Ernst Jünger ; il est lavé de tous soupçons.

Drieu a démissionné de son poste à la NRF en 1943 et se consacre à l’histoire des religions (tout écrivant dans son journal le bien qu’il pense du stalinisme…). A l’approche de la Libération de Paris, il refuse de se cacher, tente de se suicider le 11 août 1944, événement sèchement relaté par Jean Guéhenno : «13 août 1944 : Avant-hier la radio annonçait la mort de Saint-Exupéry passé à la dissidence, abattu au cours d’un vol de nuit dans le Midi. Ce matin, elle annonce que Drieu La Rochelle, dont on sait la besogne depuis quatre années, a tenté de se suicider, s’est raté». Nouvelle tentative quatre jours plus tard alors qu’il est soigné à l’hôpital américain. Sa première femme, Colette Jéramec, le cache chez des amis médecins ; nouvelle et ultime tentative le 16 mars 1945, alors qu’il vient d’apprendre l’émission d’un mandat d’amener contre lui, en laissant un mot à la cuisinière, «Gabrielle, laissez-moi dormir cette fois»

Interdite en novembre 1944 pour collaborationisme, la NRF reparaît à partir de 1953 sous l’impulsion de Jean Paulhan sous le nom de Nouvelle Nouvelle revue française !

Dernier chapitre, l’édition dans la Résistance

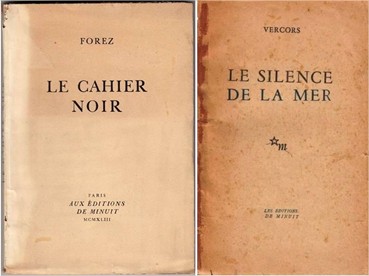

Ses acteurs sont peu nombreux. Ainsi Vercors et Pierre de Lescure qui fondent les Editions de Minuit.

François Mauriac se cache sour le pseudonyme de Forez

Georges Politzer, Jacques Solomon, et Jacques Decour poursuivent clandestinement en 1941 et 1942 la publication de La Pensée, revue communiste qui devient La Pensée Libre. Elle ne connaîtra que deux numéros, les trois principaux rédacteurs ayant été arrêtés puis exécutés.

En septembre 1942, Jacques Decour est aussi de la création avec Jean Paulhan des Lettres françaises, revue littéraire proche du mouvement de résistance Front national. Aragon, Mauriac ou Raymond Queneau y ont collaboré.

Treize numéros des Cahiers de Témoignage Chrétien ont paru entre 1941 et 1944.

Robert Laffont, Seghers sont également à mentionner pour leur attitude pendant cette période.

Mais comment cette activité souterraine pourrait-elle rivaliser avec les éditeurs autorisés ? Le meilleur tirage des Editions de Minuit, Nuits noires, de John Steinbeck, 1500 exemplaires, est à comparer à ceux des collaborationnistes Henri Pourrat (Vent de mars), Georges Suarez (Maréchal Pétain) et Lucien Rebatet (Décombres), tous à plus de 200 000 exemplaires.

Sources :

Pascal Fouché, L'édition française sous l'Occupation (1940-1944), 1987

Jean Guéhenno, Journal des années noires (livre de poche)

https://www.cairn.info/journal-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2011-4-page-127.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Drieu_la_Rochelle

https://républiquedeslettres.fr/drieu-la-rochelle-9782824902524.php

https://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2014-3-page-441.htm

Pierre Assouline, Gaston Gallimard, Paris, Balland, 1984