05 - 1er novembre 1940 : La Gestapo rue des Saussaies, l’arrivée de Kurt Lischka

11, rue des Saussaies

Chapitres :

-Kurt Lischka a son bureau rue des Saussaies

-Une anecdote cocasse pour terminer plus légèrement

-----------------------------------------------

Avenue Foch, rue de la Pompe, rue Lauriston…, que ce soit la Gestapo ou sa copie française, autant de lieux de sinistre mémoire.

Au 11 de la rue des Saussaies, se trouvait le siège de la Sûreté générale qui devint Sûreté nationale à partir de 1934 ; il est donc logique qu’une partie des nombreux services policiers du régime nazi (Kriminalpolizei, alias Kripo, la Sicherheitsdient ou SD, service de renseignements des SS, Sicherpolizei, alias Sipo ou encore l’Abwehr) aient leur siège à cette adresse. Ici se trouvent la Sipo et le SD, regroupés au sein du Reichssicherheitshauptamt depuis 1939, sous la coupe de Heydrich l'adjoint de Himmler, jusqu’en 1942 et son exécution à Prague par des partisans tchèques.

Au sein de cette imposante administration policière, la plus tristement célèbre des sections est la Gestapo, Geheime Staatspolizei, la police secrète d’état.

En 1942, l’ensemble des service policiers, y compris ceux de la Wehrmacht, sont confiés à la SS, dirigée par Carl Oberg (cf. 02).

Les effectifs de la Sipo-SD sont de l’ordre de 3.000, chiffre relativement faible mais ils sont secondés par les officines françaises, telle la « Gestapo française » de la rue Lauriston (cf. 39), représentant quelques dizaines de milliers d’individus en France occupée.

Les chambres de l’horreur

Simone Signoret : «Françoise est venue me rapporter la réponse pour Danielle. Elle m’a raconté qu’un de leurs amis qui travaillait en face de la Gestapo ici (place des Saussaies) avait été obligé de déménager, car il ne pouvait plus supporter d’entendre des hurlements toute la journée. On enfonce des choses sous les ongles aux inculpés pour les faire avouer, on les interroge pendant onze heures de suite, puis on les met «au repos», sous la garde d’un énorme chien policier qui est prêt à vous sauter à la gorge si l’on fait mine de sortir son mouchoir de sa poche.» (31 janvier 1944)

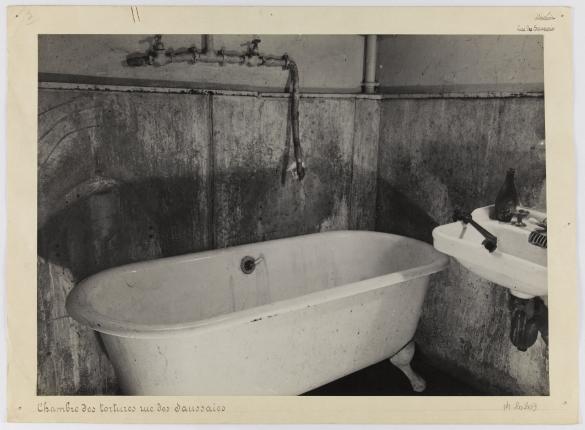

(parismuseescollections.paris.fr)

Robert Aron rappelle comment les policiers allemands emploient «tous les moyens pour forcer leurs victimes à parler. Délation d’abord : des «moutons» sont enfermés avant l’interrogatoire, au milieu de toute cette foule de victimes de rafles ou de descentes de police ; ils sollicitent les confidences. Torture ensuite, Gestapo et Milice pratiquent, comme au Moyen-Âge, deux degrés dans la «question» : la «question ordinaire», le supplice de la baignoire […]Celle du second degré : gifles, coups de poing, coups de pied, fouet, badine, matraque, ou encore pendaison par les pieds juste au-dessus d’une baquet d’eau, forçant le supplicié à se contracter pour éviter la noyade, écrasement des doigts et des orteils, piqûres d’aiguilles dans les parties les plus sensibles, fer rouge, décharges électriques».

Selon lui, il existait dans Paris une douzaine de «chambres de torture» en 1943, à l’image de la rue des Saussaies ou de la rue Lauriston.

Kurt Lischka a son bureau rue des Saussaies

Zèle, sang-froid, audace, telles sont ses qualités principales selon son dossier. Le SS-Obersturmbannführer Kurt Lischka, responsable de la rafle de 20.000 Juifs à Berlin dès avant la guerre, arrive à Paris le 1er novembre 1940. A la tête du bureau II de la Gestapo, assisté de Theodor Dannecker, il organise la déportation des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau via Drancy (cf. 30), en prenant soin de «confier aux Français le soin de régler ces problèmes afin de parer à l'inévitable réaction de la population contre tout ce qui vient des Allemands. Aussi les services allemands se borneront-ils à faire des suggestions».

Le SS-Obersturmbannführer ne s’en tient pas là ; sa lutte sans pitié contre la Résistance transforme la Gestapo en organisme de terreur et de représailles aveugles.

Il quitte Paris en octobre 1943 pour perpétrer ses méfaits en Bohême-Moravie.

Lischka échappe à la justice française : à la fin de la guerre, il se planque comme ouvrier agricole quand il est arrêté par les Britanniques en décembre 1945. Après avoir été extradé en 1947 à Prague, il est finalement renvoyé en République Fédérale d'Allemagne en 1950 où une décision du tribunal de Bielefeld l'acquitte. La même année, un tribunal militaire français le condamne par contumace aux travaux forcés à perpétuité. Lischka l'apprend par le journal à Cologne où il est fondé de pouvoir d'un magasin de céréales en gros. Beate Klarsfeld projette de le kidnapper pour le ramener en France, échec qui vaut aux deux époux antinazis une condamnation à deux mois de prison. Dès lors, les manifestations antinazies se multiplient devant le magasin de céréales en gros qui l'employait. En 1980, Lischka est finalement condamné au procès de Cologne à 10 ans de prison. Libéré en 1985, il meurt en mai 1989.

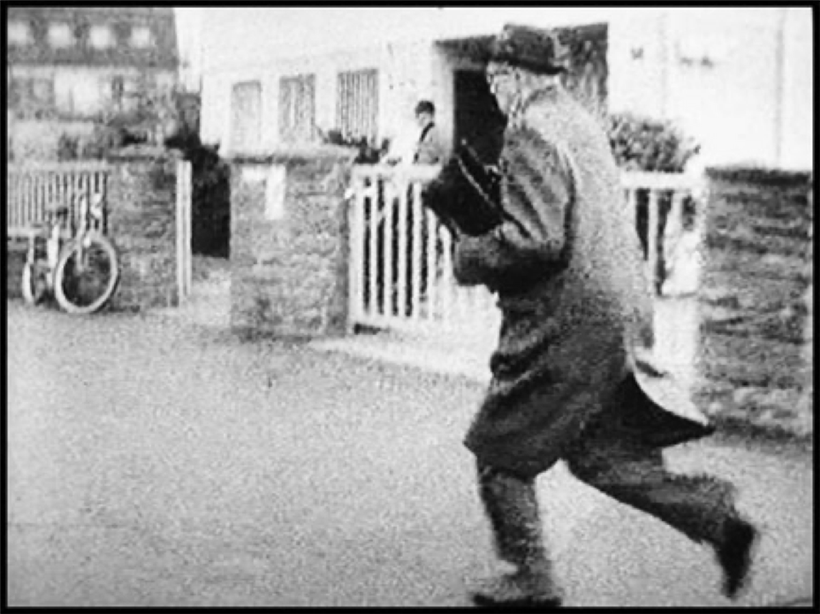

Lischka fuyant les photographes en 1971

Le cas de Violette Morris

Toute la collaboration, de haute volée ou de bas étage, fréquente la rue des Saussaies, tout comme la rue Lauriston ou l’hôtel Lutetia. C’est ici qu’André Parent vient dénoncer ses camarades lycéens et étudiants des camps de la Ferté-Saint-Aubin (cf. 31).

Une personnalité qui défraya la chronique pendant l’entre-deux guerres fréquente les lieux, la sulfureuse Violette Morris, dont le comportement durant les années 1940-1944 reste sujet à débat.

Violette Morris, née à Paris en 1893, n’a pas le port aristocratique, loin de là, elle est pourtant la fille du baron Pierre Morris et de la riche héritière Elisabeth Sakakini. Après la mort de ses parents, en 1917, le patrimoine dont elle hérite lui permet de se consacrer à sa passion boulimique pour le sport, ou plus exactement les sports.

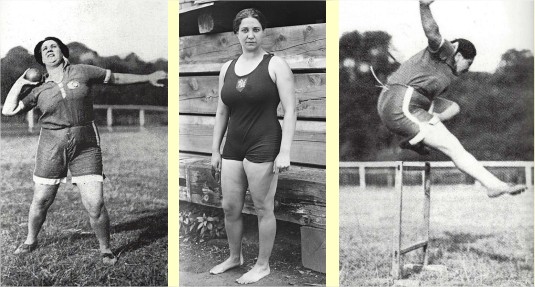

Dans les années 1910 et 1920, la sportive française la plus titrée, la plus connue, la plus admirée : natation, pugilat, cyclisme et water-polo dès son adolescence. A partir de 1917, elle se consacre aux lancers ; elle sera plusieurs fois détentrice de records du monde et d’Europe aux lancers du poids, du disque ou du javelot. Elle pratique aussi le football dès 1918 et participe à plus de 200 matchs officiels.

Violette Morris en 1920 (gallica.bnf.fr)

Elle se fait aussi un nom dans le monde automobile, remporte de nombreuses courses.

Ajoutons le cyclisme, l’haltérophilie, le motocyclisme, la lutte gréco-romaine, le plongeon, l’équitation ! Une athlète hors normes ayant récolté une cinquantaine de médailles tous sports confondus.

« Ce que les hommes font, Violette Morris peut le faire » : elle est la seule compétitrice en 1913 aux championnats de France des 8 kms à la nage ; au foot, elle joue tête nue comme les hommes, refuse de porter le béret réglementaire ; c’est face à des adversaires uniquement masculins qu’elle gagne le Bol d’or automobile en 1927 (un sport qui la poussera à se faire retirer les seins afin d’être plus à l’aise au volant... opération médiatisée).

Lesbienne revendiquée, elle provoque par son comportement ouvertement masculin : cigarette à la bouche, les cheveux courts, elle porte quotidiennement un complet gilet-veston et une cravate. Elle comprime sa poitrine et va même jusqu’à se faire couper les seins sous prétexte d’être plus à l’aise au volant. Elle est le porte-drapeau des «garçonnes» qui émergent durant les «années folles» mais elle ne le sera pas aux Jeux olympiques de 1928 dont elle est exclue par la Fédération française sous le prétexte de son homosexualité et le port de vêtements masculins, en particulier le pantalon, « travestissement » encore interdit à l’époque ; elle pratique les sports en short court et sans soutien-gorge (on lui reproche aussi sa consommation d’alcool et de tabac).

Violette intente un procès que les médias appelleront «procès du pantalon». Procès perdu, la radiation est confirmée pour le «déplorable» exemple que la championne donne à la jeunesse ; offensive de l’ordre moral conservateur contre une femme outrageusement libre.

Sympathies nazies : Violette Morris accepte de se plier aux exigences de la Fédération et peut ainsi participer aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. A-t-elle été approchée par des recruteurs des services de renseignement du Reich ? C’est une thèse développée par l’écrivain Raymond Ruffin, mais elle ne figure jamais sur les listes d’invités des dignitaires nazis.

Pendant l’Occupation : cette période de la vie de Violette est émaillée de zones d’ombre. Qu’elle fut chauffeure de Christian Sarton du Jonchay, vichyste patenté, futur proche collaborateur de Laval, condamné à mort par contumace après la Libération, est avéré.

Il est également prouvé qu’elle dirigea le garage de la Luftwaffe, installé sur le boulevard Pershing et qu’elle fut leur fournisseur en pièces détachées (elle fut propriétaire d’un magasin d’accessoires automobiles autour des années trente).

La «Hyène de la Gestapo» ? : Raymond Ruffin soutient qu’elle aurait été recrutée par Helmut Knochen, chef du service de renseignements SS, avant de rejoindre la Gestapo française ; elle aurait été responsable de secteurs dans les organigrammes de la Gestapo de la rue des Saussaies de 1942 à 1944. Elle se serait acquis une réputation de tortionnaire, en particulier avec les Résistantes. On ne trouve aucune trace corroborant cette thèse, ce à quoi l’historien rétorque que les preuves des nombreux méfaits de la Gestapo française ont été détruites par Pierre Bonny (cf. 39).

Pour Marie-Jo Bonnet, si la collaboration de Morris est certaine, rien ne prouve qu’elle ait été espionne ou tortionnaire. Elle est rejointe en cela par Christine Bard qui avait auparavant soutenu la thèse de Ruffin.

26 avril 1944 : elle est au volant de sa Traction Avant sur la D27, entre Epaignes et Lieurey, avec cinq personnes à bord dont deux jeunes âgés de quatorze et quinze ans. Alors qu’elle se trouve bloquée par un attelage, la voiture est mitraillée par des maquisards du groupe Surcouf. Il n’y a pas de survivant. Là aussi, le mystère est entier. Est-ce le résultat d’une action ciblée ou bien est-ce un erreur ? Pour Marie-Jo Bonnet, il fallait après-guerre diaboliser Violette Morris pour justifier le meurtre de deux enfants par des résistants.

Le qualificatif «Hyène de la Gestapo» a été inventé par Auguste Le Breton dans un roman publié en 1973, Les pègriots. Une personnalité comme Violette Morris, aussi médiatisée, ne pouvait que générer une légende noire (elle a tué en 1937 un ex légionnaire en état de légitime défense), c’est la thèse de Marie-Jo Bonnet. Des archives non encore exploitées permettront peut-être d’élucider les zones d’ombre.

Une anecdote cocasse pour terminer plus légèrement :

Rapportée par Robert Aron dans son Histoire de la Libération de Paris :

Lors de la Libération de Paris, des groupes de résistants sont envoyés reprendre possession des ministères. Yvon Morandat, membre du cabinet du Général de Gaulle, se rend place Beauvau, pour la remise en marche du ministère de l’Intérieur le mardi 22 août :

«C’est encore Morandat l’exécutant et c’est plus compliqué que pour Matignon. Le majordome est moins conciliant.

Morandat lui demande de préparer un dîner de douze couverts pour des amis de la Résistance.

- Impossible, lui répond-il

- Mais pourquoi cela ?

- Je dois vous dire, Monsieur le ministre, j’ai déjà vu bien des crises ministérielles. Mais comme celle-ci, jamais.

- ????

- C’est la première fois que j’ai vu un ministre partir en emportant l’argenterie ! »

Pour en savoir plus :

La police de sécurité allemande et ses auxiliaires en Europe de l’Ouest occupée (1940-1945) : https://calenda.org/223987?lang=fr

Simone Signoret : La nostalgie n’est plus ce qu’elle était (éd. Du Seuil, 1978)

Robert Aron : Histoire de Vichy (livre de poche)

Raymond Ruffin : Violette Morris, la hyène de la Gestapo, 2004, éd. Le Cherche midi.

Marie-Josèphe Bonnet : Violette Morris, histoire d’une scandaleuse, 2011, éd. Perrin

Wikipedia