06 - Novembre 1940 : la librairie de Pierre et Gilberte Brossolette

89, rue de la Pompe

Chapitres :

-Premiers contacts avec la Résistance

-Gilberte Brossolette (1905-2004)

-Pierre Brossolette (1903 – 22 mars 1944)

Premiers contacts avec la Résistance

Juin 1940, le lieutenant Pierre Brossolette crapahute avec son unité vers le sud de la France ; il n’a pas le loisir d’entendre l’appel du 18 juin. Démobilisé le 23 août, il ne peut exercer ses anciennes activités de journaliste ou de professeur de par son engagement politique. L’urgence est de subvenir aux besoins de la famille ; les époux Brossolette achètent une librairie russe à Paris, au 89, rue de la Pompe en novembre 1940.

Les premiers contacts avec la Résistance se font durant le premier trimestre 1941 : les Brossolette reçoivent la visite de deux rescapés du réseau du Musée de l’Homme, Jean Cassou et Agnès Humbert, qui viennent voir le journaliste socialiste et antifasciste ; un entretien préalable afin de tester ses réactions, avant d’entrer dans le vif du sujet et lui proposer de prendre le relais après les nombreuses arrestations que connut le réseau. Le projet n’aboutit pas mais ce sont les premiers contacts avec la Résistance. La librairie sert de «boîte aux lettres» ; des documents y seront échangés dans le sous-sol, dont les plans de l’usine Renault. C’est un lieu de rencontre : à l’automne 1941, Henri Frenay, de Combat, Christian Pineau, fondateur de Libération-Nord. Le choix de Brossolette se porte en novembre 1941 sur la Confrérie Notre-Dame du colonel Rémy, réseau de renseignement sur le territoire français à la demande du colonel Passy, chef du service de renseignement de la France Libre, le BCRA.

Brossolette rédige des revues de presse envoyées à Londres sur l’état d’esprit de la population, de la classe politique, sur les mouvements de résistance ; la qualité de ses rapports fait qu’il est appelé à Londres en avril 1942.

Mai 1942, le danger se précise : les Allemands procèdent à deux perquisitions au domicile des Brossolette. La librairie de la rue de la Pompe est vendue, la famille s’enfuit à Londres en juillet 1942. A partir de cette date, Pierre poursuit seul son action dans la Résistance, tandis que Gilberte assurera la liaison entre le Commissariat à l'Intérieur de la France libre et la BBC

.

Gilberte Brossolette (1905-2004)

Gilberte Bruel, diplômée de la Sorbonne, épouse Pierre Brossolette en 1926.

Initiées par les autorités allemandes, les deux perquisitions de mai 1942 se font avec l’assistance de la police française. A la suite de quoi, elle doit aller chercher ses deux enfants dans les locaux de la Gestapo. L’alerte est chaude, la famille est menacée. Alors que Pierre entre dans la clandestinité, Gilberte franchit la ligne de démarcation avec les enfants, Anne et Claude, en juillet 1942, rejoint Gibraltar en felouque d’où elle reprend la mer pour Londres sur un cargo.

Là-bas, elle assure la liaison entre le Commissariat à l'Intérieur de la France libre et la BBC, ainsi que l'accueil et l'évaluation de français engagés dans France Libre.

De retour à Paris, en 1944, elle est chargée de la direction des émissions féminines à la Radiodiffusion française, puis devient rédacteur en chef adjoint. Elle siège également à l'Assemblée consultative provisoire, de novembre 1944 à octobre 1945, puis élue députée à la Constituante sous l'étiquette de la SFIO.

Elle est Chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de la médaille de la Résistance française ; elle sera élue sénatrice socialiste et première femme vice-président du Sénat.

Pierre Brossolette (1903 – 22 mars 1944)

«Surgit auprès du général et de Passy un homme d’une trempe exceptionnelle» (Jean Lacouture)

C’est un enfant du 16e arrondissement, fils d’un inspecteur de l'enseignement primaire et petit-fils du directeur de l'enseignement secondaire.

Lycéen à Janson-de-Sailly (en face de sa future librairie), entré premier à Normale Sup’ en 1922, deuxième à l'agrégation d'histoire et géographie, derrière … Georges Bidault, futur chef du Conseil National de la Résistance (CNR).

Républicain, démocrate, humaniste, il est membre de la Ligue des droits de l'homme, de la Ligue internationale contre l'antisémitisme et de la Grande Loge de France en 1927, avant d’être reçu dans les hauts grades maçonniques. Il adhère à la SFIO en 1929.

Défenseur des idéaux pacifistes et européens d'Aristide Briand, il collabore au journal Notre Temps de Jean Luchaire, collaboration qui s’arrête dès 1934 lorsque les trajectoires des deux hommes divergent fortement (cf. 12)

Munich et la menace nazie ébranlent son idéal pacifiste à partir de 1938.

Brossolette et le Général

Sa rencontre avec le Général a lieu en avril 1942, Pierre Brossolette atterrit à Londres le 26 avril 1942 dans l’avion qui vient de ramener Pineau en France («la pétrolette a vidé son jacquet», selon le message de la BBC. De Gaulle prend vite la mesure de son interlocuteur, de son côté, Brossolette voit en de Gaulle «l’homme à la hauteur de la tâche», tel qu’il le dit à Gilberte à son premier retour en France. A partir de ce moment-là, il met en garde ses camarades résistants contre l’antigaullisme mais il ose aussi mettre en garde le Général contre son autoritarisme, «votre ton fait comprendre à vos interlocuteurs qu’à vos yeux leur dissentiment ne peut provenir que d’une certaine infirmité de la pensée ou du patriotisme. Vous en arrivez ainsi à la situation reposant au milieu de vos tracas où vous ne rencontrez qu’un sentiment flatteur et vous savez aussi bien que moi où cette situation a mené d’autres que vous». On peut imaginer la tête du Général à la lecture de cette lettre. «Le compagnon qui a écrit cela aura beaucoup manqué à de Gaulle» (Lacouture).

BCRA (lesresistances.france3.fr)

Il est promu commandant au sein du BCRA et en liaison avec le SOE, les services secrets britanniques, et prend la tête en octobre de la section assurant la liaison entre la France libre et la Résistance intérieure.

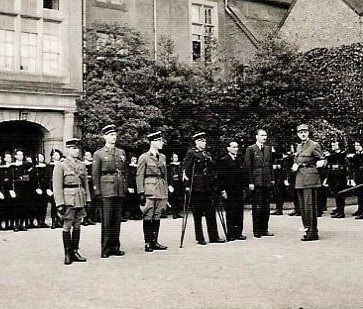

Septembre 1942, le Général de Gaulle

remet la Croix de la Libération à Pierre Brossolette

De forts liens d’amitié vont se tisser entre lui et la chef du BCRA, André Dewavrin, alias le colonel Passy, les deux acteurs de la mission «Arquebuse-Brumaire».

André Dewavrin, alias colonel Passy

La mission Arquebuse-Brumaire

Objectif de la mission : unifier les mouvements et groupes résistants de la zone occupée. «Brumaire» (Brossolette) est parachuté en France le 26 janvier 1943, «Arquebuse» (Passy) le 26 février. Ils doivent faire l’inventaire des forces politiques, syndicales et religieuses en vue du soulèvement national, ainsi que préparer le futur recrutement des cadres de l’administration provisoire à mettre en place à la Libération.

Jean Moulin (Max) est investi des mêmes tâches dans l’ex zone libre.

L’opposition Max/Brumaire

C’est cette mise en place des cadres de l’administration qui va provoquer un débat fondamental au sein de la Résistance, la crise la plus grave qu’ait connue la Résistance, crise qui peut se résumer dans cette question :

« Doit-on impliquer les partis politiques dans le futur régime d’après la Libération ? »

Un choix politique majeur. Pierre Brossolette, républicain, démocrate, socialiste et militant SFIO, est pourtant contre : il a violemment dénoncé les «vieux partis» de la IIIe République qui sont, pour lui, responsables, de la défaite. La Libération devra être l'occasion d'une profonde rénovation démocratique, notamment par la naissance d'un grand parti de la Résistance appelé à réaliser une politique de transformation sociale ambitieuse (un programme proche de celui du CNR). La «rénovation nationale», également chère à Henri Frenay et au colonel Passy. En face, Jean Moulin veut fédérer toutes les forces disponibles, politiques, syndicales et de la Résistance ; il a le soutien de d’Astier, de Christian Pineau et des partis socialistes, communiste et chrétien démocrate, bien entendu.

Pierre Brossolette va tenter de prendre Jean Moulin de vitesse en faisant adopter par les organisations de la zone nord un texte évoquant les «nuances de l’esprit français résistant (communisme, socialisme, libre pensée, catholicisme, nationalisme)» ; des nuances partisanes au sein du futur Conseil National de la Résistance (CNR), et non pas une représentation des partis. Jean Moulin est furieux, une violente altercation oppose les deux hommes au Bois de Boulogne le 31 mars 1943 (au point d’attirer des regards soupçonneux). Le débat se prolonge le lendemain, pourtant, deux jours plus tard, avenue des Ternes, à la réunion d’ensemble, la convergence se fait autour de Jean Moulin. Charles de Gaulle, bien que plus proche de l’idée de «rénovation nationale», se prononce pour la thèse de la reconstitution des partis, celle de Jean Moulin. La lettre de Léon Blum y est pour quelque chose (cf. 35).

La dernière mission

Pierre Brossolette effectue trois séjours (avec constamment le peur au ventre) pour assurer sa mission d’unification des mouvements de résistance en zone nord : été 1942, premier trimestre 1943 et celle de septembre 1943 à mars 1944 qui lui sera fatale.

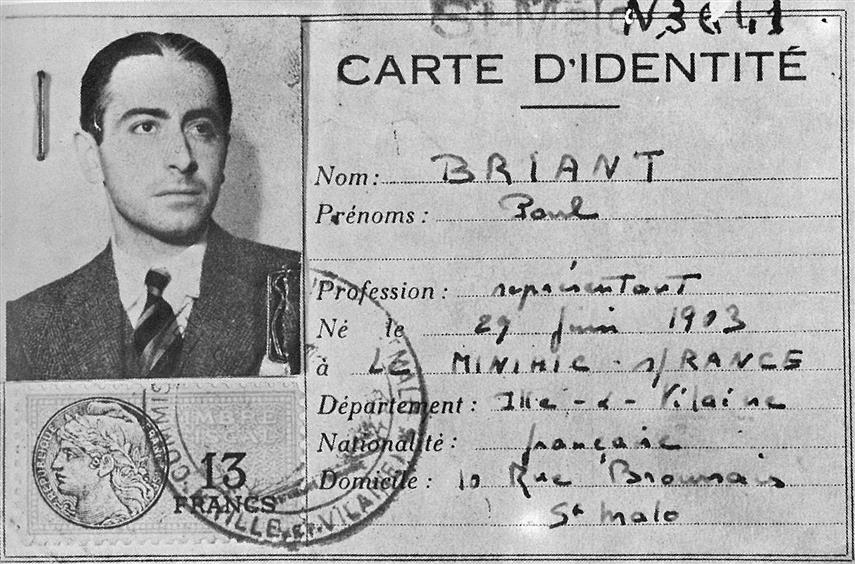

Sa tentative de retour à Londres va connaître une issue tragique. Brossolette veut y présenter,au Général de Gaulle, Emile Bollaert le nouveau délégué général du CFLN auprès du CNR. N’ayant pu, après plusieurs tentatives, utiliser un avion (les fameux Lysander) pour rejoindre Londres, Brossolette et Bollaert décident de rentrer par bateau ; ils prennent la direction Quimper par le train. Le 3 février 1944, d’une plage de l’île Tudy, un vieux bateau à moteur qui fait habituellement du cabotage pour le transport des pommes de terre, embarque 32 passagers, militaires alliés et résistants pour rallier une vedette rapide au large d'Ouessant. Il s’appelle Le Jouet des Flots. Malheureusement, la mer est grosse, l’embarcation vétuste ne résiste pas aux coups de mer près de la pointe du Raz, des voies d’eau se déclarent, le moteur cale ; il échoue vers minuit au petit port de Feuteun Aod, près de Plogoff. L'équipage et ses passagers, sains et saufs, réussissent à regagner la côte. Mais les Allemands ayant appris qu’un bateau s’est échoué fouillent les maisons des villages, Pierre Brossolette et trois de ses camarades tentent de fuir vers Quimper en voiture. Ils sont arrêtés, à un barrage de la Wehrmacht à Plouhinec, en zone côtière. Leurs papiers sont d’une parfaite qualité mais leurs vêtements mouillés les trahissent, ils n’ont pas non plus l’ausweiss autorisant la circulation en zone côtière. Brossolette, Bollaert et le Hénaff – l’organisateur de l’exfiltration - sont emmenés dans la prison Jacques-Cartier de Rennes, siège de la Kommandantur.

Feuteun-Aod

Le suicide

Plusieurs semaines passent sans qu'ils soient reconnus. Mais le 16 mars, un membre du SD, le service de sécurité, Ernst Misselwitz, se rend à Rennes en personne pour identifier Brossolette et Bollaert. Faute de teinture, la mèche blanche qui apparaît trahit l’identité de Brossolette. Ils sont tous les deux transférés dans la nuit du 19 au 20 mars 1944 au quartier général de la Gestapo à Paris, 84, avenue Foch.

Pierre Brossolette est torturé toute la journée du 20 et du 21 mars, et la matinée du 22. Profitant de la pause déjeuner de ses tortionnaires, Brossolette se lève de sa chaise, menotté dans le dos, ouvre la fenêtre de la chambre de bonne dans laquelle il est enfermé ; il tombe d'abord sur le balcon du 4e étage et ensuite se jette dans le vide. Gravement blessé, il succombe à ses blessures vers 22 heures à l'hôpital de la Salpêtrière, sans avoir parlé.

Le 24 mars, il est incinéré au cimetière du Père-Lachaise.

Jean Moulin vs Pierre Brossolette, qui l’a emporté ?

Jean Moulin, en zone sud, agit en parfait haut fonctionnaire qu’il est ; il remplit la mission confiée par le général de Gaulle à la lettre près.

Pierre Brossolette tient compte des avis des mouvements de la zone nord, hostiles, tout comme lui, au retour des partis politiques. En homme de conviction, il se permet quelques latitudes avec la mission ; il souhaite recomposer l’échiquier avec des hommes neufs issus de la Résistance, souhaite pour sa part fonder un parti travailliste selon le modèle anglais ou le new deal de Roosevelt.

La thèse de Jean Moulin l’a emporté : la IVe République a remplacé la IIIe, mais elle n’en est que la copie et Léon Blum exprimera sa déception.

Mais la constitution de la Ve République n’est-elle pas, pour certains, la mise en application des thèses de Brossolette ?

Pierre Brossolette sera pendant un temps après guerre la figure proéminente de la Résistance. Mais l’entrée au Panthéon de Jean Moulin le relègue dès lors au second rang, pour forger le mythe d'une Résistance unie sous un seul chef à l'image de la France Libre… et de la Cinquième République.

27 mai 2015, Pierre Brossolette entre à son tour au Panthéon.

Pour en savoir plus :

https://www.pierrebrossolette.com/biographie-de-pierre-brossolette/

http://museedelaresistanceenligne.org/musee/doc/flash/texte/6205.pdf

Guillaume Piketty : France Culture, le Cours de l’Histoire, 27 mai 2021