43 - 10 janvier 1944 : Boris Vian rencontre Claude Luter ( Les Zazous et le Swing )

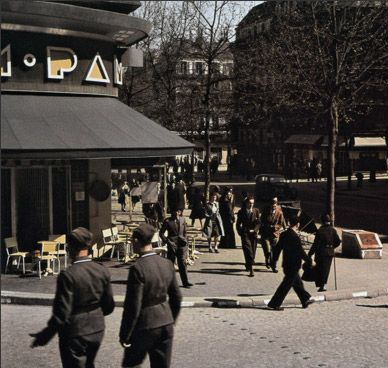

Café Capoulade à l’angle de la rue Soufflot et du Boulevard Saint-Michel

La Jeunesse selon Vichy

Dès l’été 1940, le gouvernement de Vichy met en place une politique visant à «maréchaliser» la jeunesse, l’endoctriner pour en faire le pilier de la France nouvelle. Un ministère qui lui est dédié est créé et les Chantiers de le Jeunesse institués en zone libre par la loi du 18 janvier 1941 illustrent parfaitement l’idéologie pétainiste : une jeunesse virile et sportive, la discipline, la vie en équipe, l’esprit de camaraderie, le respect et la confiance envers le chef ; valeurs enrobées d’anglophobie, d'anti-gaullisme, d'antisémitisme et de germanophilie.

400.000 jeunes de la zone libre connaîtront la «vie saine et joyeuse» de ces chantiers mais dont les résultats seront bien décevants pour les autorités ; ci-après, un extrait de la lettre d’un des participants : «on commence à en avoir drôlement marre de ce bordel de la vie des bois».

Le désintérêt de la plus grande partie de la jeunesse va se transformer en contestation après le débarquement en Afrique du Nord de novembre 1942 et, surtout, l’instauration du STO en février 1943.

Rébellion esthétique

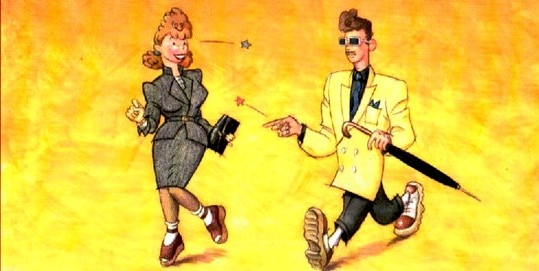

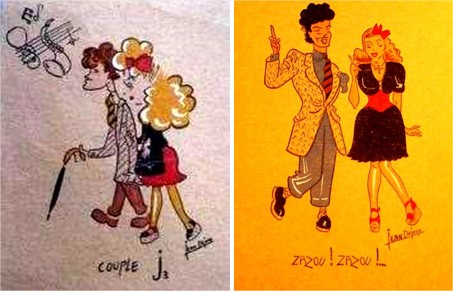

Dès 1940, en réaction à l’idéologie vichyste, une partie de la jeunesse va adopter un mode de vie excentrique, anticonformiste. L’apparence tout d’abord :

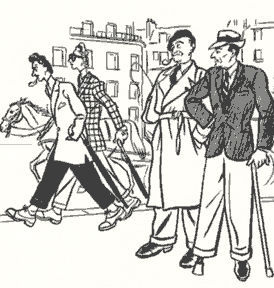

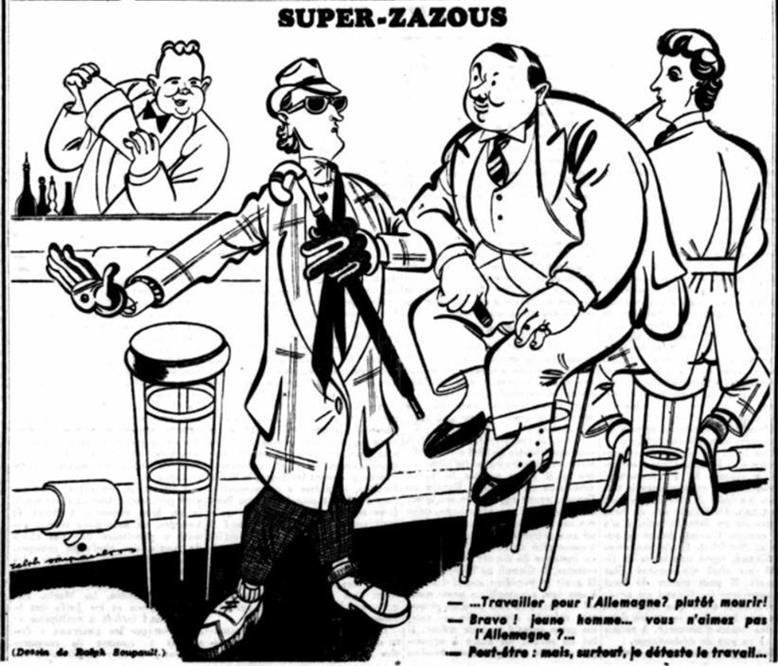

Dandies excentriques à l’élégance gominée ou au mauvais goût étudié, les garçons portent les cheveux mi-longs, bouffants sur le dessus du crâne (alors que le gouvernement demande aux coiffeurs de récupérer les cheveux coupés, matière première pour confectionner des pantoufles), des pantalons larges mais suffisamment courts pour laisser apparaître les chaussettes blanches, des vestes cintrées à carreaux inspirée de la «zoot suit» américaine, pochette brodée et petite cravate rouge ; pied de nez ostensible aux mesures de réquisition des tissus, notamment colorés ; des semelles épaisses et, détail d’importance, un parapluie sur le bras, impérativement fermé, qu’il pleuve ou non.

Plus ou moins excentrique

Les filles portent des jupes courtes et serrées alors que la tendance est aux formes amples, des vestes à épaulettes, des chaussures à larges talons hauts, la coiffure en nid de pie au-dessus de leur front et des lèvres outrageusement vermillon.

Nonchalant dans la rue, le zazou doit montrer son esprit libre par une démarche dégingandée et une allure générale de «je m’en foutisme», défi aux autorités allemandes de françaises.

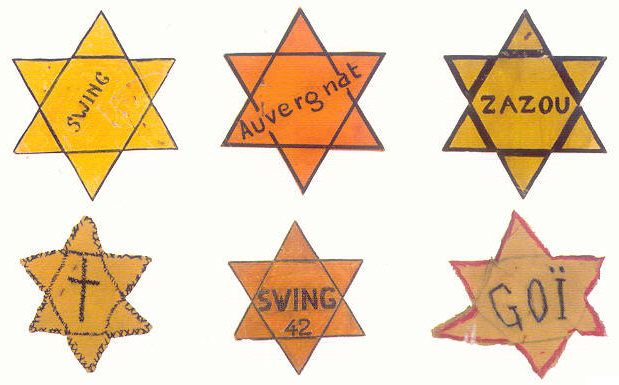

Militantisme, défi ou insouciance, le détournement

de l’étoile jaune à la manière des «Amis des Juifs» (cf. 26 et 27)

Jazz

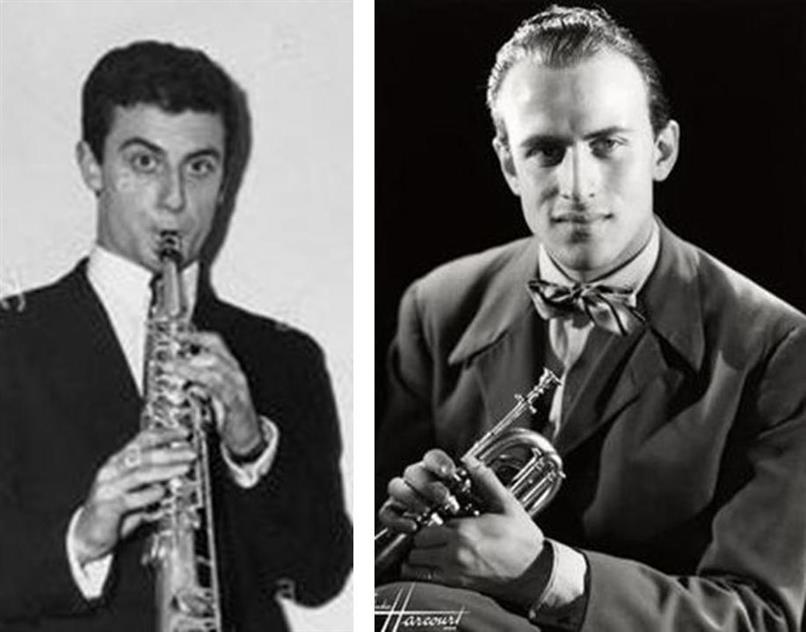

Claude Luter & Boris Vian

Les zazous perpétuent la vie artistique foisonnante et trépidante des années 1920 et 1930, les années folles, qu'on tentait d'enterrer. Ils balayent d’un revers de main l’enracinement dans les valeurs ancestrales, moquent l’anglophobie de Vichy par leur accent anglais et en émaillant leur discours d’anglicismes.

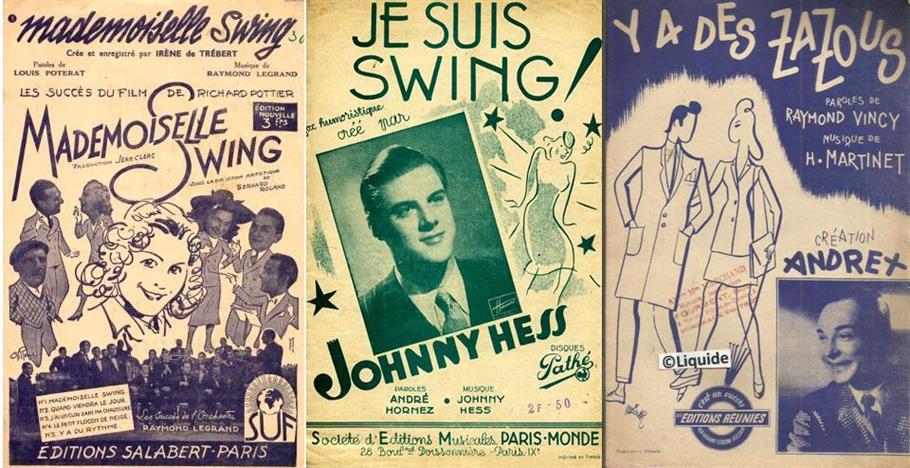

Cab Calloway - Zaz-zuh-zaz-1933

Alors que la production culturelle américano-anglaise est interdite d’entrée, les zazous ne jurent que par le jazz ; le swing. «Zazou» est directement issu de la chanson «Zah Zuh Zaz» de Cab Calloway (1933). Johnny Hess, ex partenaire de Charles Trénet, s’en était inspiré pour pondre en 1938 Je suis swing , «je suis swing, je suis swing, zazou, zazou, zazou zazou dé» ; ce fut le grand succès de l'année 1940 avec Mademoiselle Swing, d'Irène de Trébert.

Où se retrouvaient-ils ?

C’est une jeunesse des grandes villes, plutôt aisée, estudiantine. A Paris, ils se retrouvent principalement dans les cafés du Quartier latin, au cinéma le Champo, au Café Capoulade, à l’angle de la rue Soufflot et du Boulevard Saint-Michel, au Boul’Mich’ près de la Sorbonne ; à Saint-Germain-des-Prés, brasserie Lipp, café de Flore, aux Deux Magots (cf. 12) ou encore aux Champs-Elysées, à la terrasse du Pam-Pam. Malgré le couvre-feu, ils organisent des concours de danse.

Société, répression, naissance des caves de Saint-Germain-des-Prés

Ils exposent, et avec provocation, sur la place publique les moyens financiers dont ils disposent par leur milieu familial ou parfois grâce au marché noir, alors que les temps sont aux privations ; avachis à la terrasse des cafés, ils n’attirent pas la sympathie des classes laborieuses et de la bourgeoisie bien-pensante. Les milieux résistants les voient dépolitisés et déconnectés de réalité.

Les Allemands ne voient pas d’ennemis en eux : ils ne sont ni juifs ni communistes ; mieux vaut être zazou que résistant.

En revanche, pour les autorités françaises, ils sont l’illustration de l’esprit de jouissance qui a poussé le pays dans la défaite ainsi qu’une influence néfaste pour les chantiers de jeunesse en zone libre.

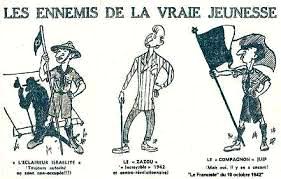

«Ennemis de la jeunesse»

Le Zazou vu par «Je suis partout»

La réponse de Vichy se fait d’abord par presse interposée : plus d’une centaine d’articles anti-zazous seront publiés où ces jeunes sont traités de dévoyés, tire-au-flanc, décadents et judéo-gaullistes ; ces amateurs de «musique de nègre», «jeunes pitres efféminés qui passent le temps à se trémousser à longueur de journée dans les bars clandestins ou flâner sur les boulevards de la capitale, alors que seule la classe ouvrière doit supporter le poids des sacrifices consentis par notre pays pour écraser le Bolchevisme ?».

Parmi les rédacteurs de ces articles, Raymond Asso, le mentor et parolier d’Edith Piaf.

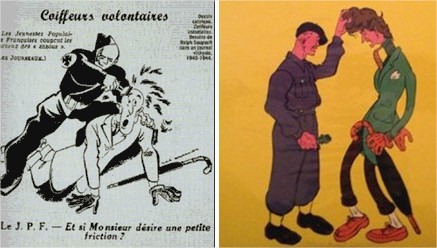

A partir de 1942, les autorités prennent conscience de l’échec de leur politique de la jeunesse basée sur les valeurs du travail, de l’austérité et de la virilité. La dénonciation de l’attitude zazou fait place à la répression, orchestrée en particulier par les Jeunesses populaires françaises (JPF), le mouvement de jeunesse du Parti populaire français (PPF), de Doriot : rafles dans les bars, tabassages dans la rue, et un mot d’ordre «Scalpez les zazous !», la tondeuse à la main.

Les arrestations se multiplient, les porteurs d’étoiles jaunes sont envoyés à Drancy, d’autres sont envoyés en «rééducation», aux travaux des champs.

Les zazous se réfugient alors dans des lieux moins en vue : salles de cinéma, appartements privés où ils organisent des surprise-parties, dans les bals clandestins et dans les caves du Quartier latin, à l’image de celle du Dupont-latin, et de Saint-Germain-des-prés où ,le 10 janvier 1944, Boris Vian (cf. plus bas) rencontre Claude Luter avec qui il ouvre le New Orleans Club ; les concours de swing ne connaissent pas la relâche.

1943, l’orchestre Abadie-Vian dans l’escalier de la cave

du 14 rue Chaptal (futur siège de Jazz Hot - www.jazzhot.net)

Boris Vian - Claude Luther - Que-reste-t-il-de-nos-amours

Le Caveau des Lorientais puis le célèbre Tabou n’ouvriront qu’après-guerre mais la vogue des caves de Saint-Germain-des-prés est lancée.

Django Reinhardt - Fud candrix ABC Paris - 12 mars 1943

Déclin et fin

La vogue des caves de jazz continue mais le mouvement zazou, né de la réaction à l’idéologie vichyste, à son endoctrinement, à sa morale et ses interdictions, n’y survivra pas. Mais les mouvances socio-culturelles jeunes d’après guerre lui doivent quelque chose. Une génération précurseur des contre-cultures et de la “culture jeune” ?

Boris Vian était-il un zazou ?

Né en 1920 dans une famille aisée, diplômé de Centrale en 1942, année où il est engagé dans la section verrerie de l’AFNOR, il est fondu de jazz depuis son adolescence ; il rejoint le Hot Club de France en 1937, forme son premier groupe avec ses deux frères. S’il n’est pas zazou, il partage avec eux le goût du jazz, du swing et de la fête. Ses commentaires sur l’Occupation : «Je ne me suis pas battu, je n'ai pas été déporté, je n'ai pas collaboré, je suis resté quatre ans durant un imbécile sous-alimenté parmi tant d'autres».

Les bals clandestins

Le 9 septembre 1939, une semaine après l’entrée en guerre, la Troisième République interdit les bals populaires ; le régime de Vichy laisse courir l’interdiction en lui donnant une autre légitimation : les dancings, bals populaires et autres lieux festifs sont les parfaits symptômes de «l’esprit de jouissance (qui) l’a emporté sur l’esprit de sacrifice». Les bals de mariage sont les seuls autorisés pour les invités, avec l’accord de la préfecture et, en zone occupée, en respectant le couvre-feu.

Une fois la sidération de la défaite passée, partout en France, les bals vont pourtant reprendre dans la clandestinité, dès 1940, en particulier dans les campagnes où les rassemblements se font plus discrets, le bouche à oreille faisant office de publicité.

Pour en savoir plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zazou

Gérard de Cortanze, zazous, éd. Albin Michel, 2016

Boris Vian et Noël Arnaud, Manuel de Saint Germain des Prés, éd. du Chêne, 1974

Jean-Claude Loiseau, Les zazous, éd. Le Sagittaire, 1977.