52 - 13 août 1944 – la dernière manœuvre de Laval

Hôtel Matignon

Chapitres :

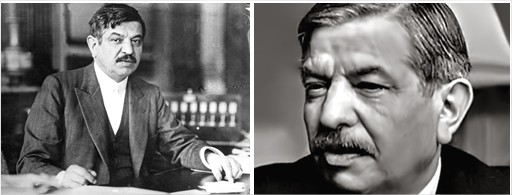

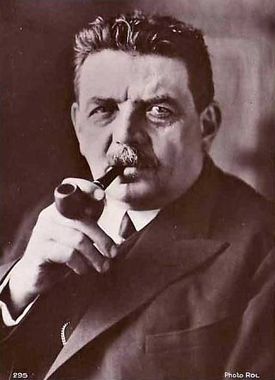

-Laval, portrait et stratégie politique

Laval, portrait et bilan

Pierre Laval est le fils d’un aubergiste et marchand de chevaux. De son milieu, il garde toute sa vie le goût de la négociation, voire du marchandage ; la confiance qu’il a dans ses talents le persuadent qu’il peut «manoeuvrer» n’importe qui, il pense être le seul Français capable de négocier avec Hitler.

Impopulaire, il l’est depuis l’époque de la Troisième République, mais la fameuse phrase du 22 juin 1942, lors d’un discours radiodiffusé - «Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que, sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout» - va faire plonger sa cote au plus bas, ce dont il ne se préoccupe pas.

Je souhaite la victoire de l'Allemagne... - 22 juin 1942

Peu de temps avant l’entrée en guerre, il souhaite l’arrivée au pouvoir du maréchal Pétain. Son vœu est exaucé le 16 juin 1940 et il met tout son talent à organiser l’opération qui aboutit au vote des pleins pouvoirs constituants au maréchal le 10 juillet 1940. Deux jours plus tard, il est vice-président du Conseil et dauphin de Pétain.

La «révolution nationale» n’est pas son cheval de bataille ; l’objectif est la meilleure collaboration possible avec l’Allemagne, la défaite de l’Angleterre étant jugée inévitable. Donner au vainqueur les gages de bonne volonté pour attirer sa bienveillance, devenir le meilleur élève de la nouvelle Europe, tant qu’il sera au pouvoir, Laval ne s’éloignera pas de cette ligne.

Premier cadeau : offrir à l’Allemagne les réserves d’or que la Banque de Belgique a confiées à la France.

18 avril 1942 - 19 août 1944

Anticiper les désirs allemands et multiplier les gages de bonne volonté, marchander ainsi une place de choix dans l’Europe nouvelle. Toutefois, après l’invasion de la zone sud le 11 novembre 1942, plus d’armée d’armistice, plus de flotte, plus de zone libre, les moyens de marchandage se sont réduits comme peau de chagrin.

Quoi qu’il en soit, avec René Bousquet, jeune préfet secrétaire général de la police, et Jean Jardin à la tête de son cabinet, la politique pro-allemande s’amplifie :

Autorisation est donnée à l’Abwehr et aux services de police allemands de pourchasser les résistants et les Anglais en zone libre. Nomination, en remplacement du vichyste Xavier Vallat de l’ultra-collaborationniste Darquier de Pellepoix à la tête du Commissariat général aux questions juives (cf. 14), l’organisme devenant alors une annexe des services allemands. Après s’être vertement fait tancer par Hitler sur sa politique de maintien de l’ordre, Laval crée la Milice, avec le fanatique et sanguinaire Joseph Darnand pour patron.

Laval va mettre en œuvre ses talents de négociateur dans deux lourdes affaires :

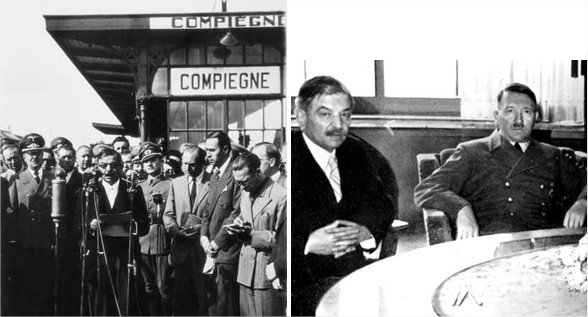

Printemps 1942, Fritz Sauckel arrive en France au moment de l’accession de Laval au pouvoir. Sa mission, recruter la main d’œuvre spécialisée pour les besoins du Reich, 250.000 travailleurs avant fin juillet 1942. Le chef du gouvernement de Vichy propose la «Relève» : trois travailleurs en route pour l’Allemagne contre un prisonnier de guerre libéré. Piètre bilan, 60.000 volontaires ; le volontariat se transforme en septembre 1942 en conscription obligatoire avec son corollaire, la traque des réfractaires. L’occupant est insatiable, Sauckel exige 250.000 hommes supplémentaires avant la mi-mars 1943. Laval instaure alors le STO, Service du Travail Obligatoire (cf. 37). Ce ne sont plus seulement les ouvriers qui sont concernés mais tous les jeunes Français nés entre 1920 et 1922, ceux qui refusent devenant hors-la-loi. Le territoire est peu à peu vidé de ses forces vives.

Le discours de Compiègne sur la «Relève»

Ce qui pèsera lourd dans la balance lors du procès est la «gestion» de la déportation des Juifs. Le 25 juin 1942, les Allemands demandent l'arrestation en zone occupée de 22 000 Juifs dont 40 % de Juifs français (cf. 30). Laval veut impliquer la police française et refuse de procéder à l'arrestation de Juifs français. En compensation, il propose d'organiser ultérieurement des rafles de Juifs étrangers en zone sud. 7.000 Juifs étrangers et apatrides sont arrêtés au cours des rafles des 26-28 août 1942. Et il va au-delà de la demande allemande en raflant également les enfants de moins de seize ans, pour que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents «dans une intention d'humanité» ; on lui demande de revenir sur sa décision, rien n’y fait: «pas un seul de ces enfants ne doit rester en France». «Que pouvais-je obtenir d’un homme à qui les Allemands avaient fait croire — ou qui faisait semblant de croire — que les Juifs emmenés de France allaient en Pologne du Sud pour y cultiver les terres de l’État juif que l’Allemagne affirmait vouloir constituer. Je lui parlais de massacre, il me répondait jardinage» (le pasteur Boegner).

Avec Carl Oberg, chef de la Gestapo

Début 1944, la collaboration du gouvernement se radicalise avec l’arrivée d’ultras tels que Philippe Henriot à la Propagande (cf. 50), Marcel Déat au Travail et à la Solidarité nationale (cf.11) et Joseph Darnand.

Août 1944, la menace alliée se précise ; Laval se méfie de Pétain qui pourrait négocier avec Eisenhower ou de Gaulle (comme il tentera de le faire avec la mission de l’amiral Auphan lorsqu’il sera à Sigmaringen – cf. 47) en lui laissant le mauvais rôle. Il va tenter une dernière manœuvre.

La dernière manœuvre de Laval

L’objectif est de se refaire une virginité auprès des Alliés en prenant des mesures contre la Milice et ses chefs, mettre à distance les ultras du gouvernement, puis réunir l’Assemblée de 1940 pour barrer la route aux communistes et se trouver à la tribune au moment de l’arrivée des Alliés ! Un virage à 180 degrés.

Laval arrive à Paris le 10 août 1944, il obtient le feu vert d’Otto Abetz (qui n’est plus ambassadeur depuis juillet), tente d’entrer en contact avec les Américains qui, par le biais d’Allen Dulles, chef des Service secrets, lui répondent : «Si vous faites libérer Herriot, Roosevelt vous en tiendra compte».

Edouard Herriot, le dernier président de la Chambre, peut être un allié de poids pour réussir l'opération ; jugé inapte à la déportation par les autorités allemandes, il est en résidence surveillée depuis septembre 1942 dans un asile à Maréville, près de Nancy, où il feint la folie. Laval va le chercher et le ramène à Paris.

Les journées du 13 au 16 août 1944 :

Robert Aron : «à 5 heures du matin, un cortège de six autos arrive sans avoir été annoncé dans la cour de l’Hôtel de Ville. On sonne à la porte du préfet de la Seine, Bouffet, qui imagine l’arrivée de la Gestapo. Ce n’est que Laval accompagné de Herriot, le voilà rassuré. Herriot et sa femme sont heureux de retrouver Paris. Ravi de pouvoir convoquer son tailleur habituel et lui commander un complet, Herriot savoure les conversations mondaines dans lesquelles il excelle et dont il a été privé si longtemps. Mais, pendant trois jours, il préfère parler de Mme Récamier ou des forêts normandes plutôt que du projet Laval. […] Il ne fera rien tant que des anges gardiens allemands le surveilleront et en l'absence du président du Sénat, (Jules Jeanneney, favorable à de Gaulle, qui est bien difficile à contacter, près de Grenoble) : «sans Jeanneney, je suis bancal». Il prévient également qu’il refusera de serrer la main du Maréchal si celui-ci se décide à venir. Il refuse de s’entretenir avec les autorités parisiennes. Il accepte cependant de prendre ses repas à la table du préfet de Police où il se montre un causeur encyclopédique et éblouissant. Aucun zèle à préparer une quelconque réunion de l’Assemblée nationale».

Les ultras Déat et de Brinon ont eu vent du plan de Laval et interviennent auprès des occupants. Carl Oberg, chef de la Gestapo, se déchaîne à la seule idée de réunion d’une Assemblée nationale et téléphone à Himmler.

Le plan échoue malgré les protestations de Laval auprès d’Abetz. Laval raccompagne Herriot et sa femme à leur voiture, le couple retourne à Maréville, l’ancien président de la Chambre heureux d’avoir échappé à un traquenard («Herriot, dont on disait la raison chancelante, a le cerveau qui fonctionne encore assez bien», Jean Lacouture). Edouard Herriot sera arrêté le 17 août, conduit à Potsdam d’où il sera libéré par les Soviétiques en avril 1945.

La manœuvre de Laval a capoté en trois jours, les soutiens nécessaires, en particulier Pétain et les parlementaires, ayant logiquement fait défaut.

Sigmaringen, fuite et procès

Alors qu’Herriot part à Potsdam, Laval, malgré ses protestations, est emmené à Morvillard, près de Belfort, où Pétain le rejoint trois jours plus tard (cf. 47). De là, ils prennent la direction de Sigmaringen où, ni l’un ni l’autre ne participeront à la fantoche «Commission gouvernementale».

Mars 1945, des éléments de la Première armée française du général de Lattre s’approchent dangereusement ; une frénésie de départ s’empare des reclus résidant encore à Sigmaringen (cf. 47), chacun tente d’organiser sa fuite vers l’Italie, la Suisse ou le Lichtenstein.

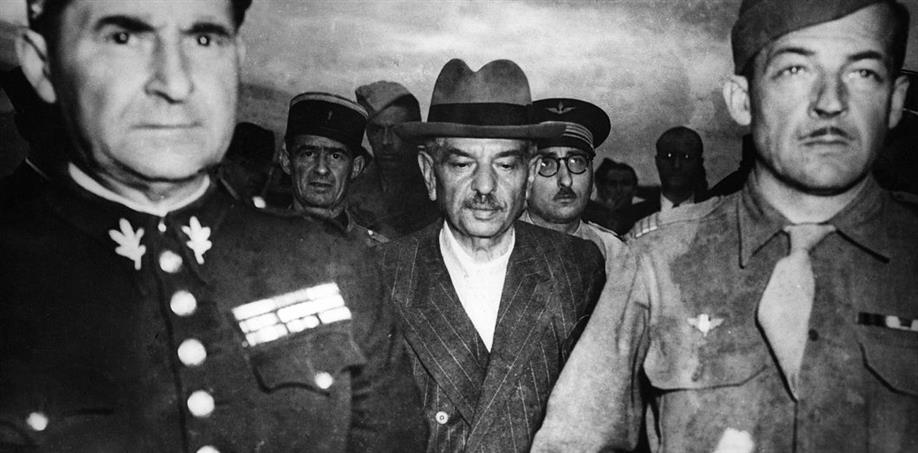

Après une demande d’asile en Suisse refusée, et une tentative vers le Liechstenstein, il peut s’envoler pour l'Espagne, le 2 mai 1945, à bord d’un avion allemand, en compagnie de sa femme, de l’ex Garde des sceaux, Maurice Gabolde (cf. 18) et de l’ex ministre de l’Education nationale, Abel Bonnard (cf. 04) ; direction Barcelone via l’Italie. Franco, soucieux de ses relations déjà difficiles avec Paris, met l’ex président du Conseil en état d’arrestation ; il est emprisonné à Montjuic, avant d’être remis à la France le 2 août, et incarcéré à Fresnes.

Laval au Bourget, le 2 août 1945

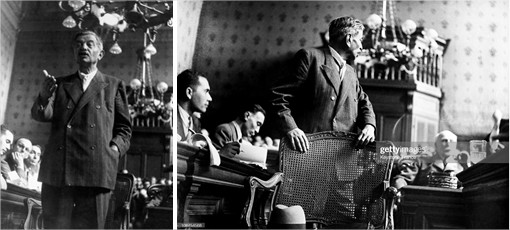

Le lendemain, le 3 août, il est appelé comme témoin au procès de Pétain. Dans un long monologue de trois heures, il tente de justifier ses choix et sa politique pendant que Pétain cherche à se démarquer de son ancien chef de gouvernement.

Le procès Laval débute le 4 octobre 1945 devant la même Haute Cour de justice. Ce procès se déroule dans les pires conditions tant est profonde la haine accumulée par Laval. Il refuse de continuer d'assister à son procès après avoir été menacé de «douze balles dans la peau».

Le 9 octobre 1945, il est condamné à mort pour haute trahison et complot contre la sûreté intérieure de l'État ; la cour le déclare convaincu d'indignité nationale et prononce la confiscation de ses biens.

Procès Laval & Darnand

Il tente de se suicider le jour de son exécution, le 15 octobre ; ranimé, il est fusillé dans la cour de la prison de Fresnes.

De Gaulle à propos de Laval : «Porté de nature, accoutumé par le régime, à aborder les affaires par le bas, Laval tenait que, quoi qu'il arrive, il importe d'être au pouvoir, qu'un certain degré d'astuce maîtrise toujours la conjoncture, qu'il n'est point d'événement qui ne se puisse tourner, d'hommes qui ne soient maniables. […] Sans doute, dans son gouvernement, déployant pour soutenir l'insoutenable toutes les ressources de la ruse, tous les ressorts de l'obstination, chercha-t-il à servir son pays. Que cela lui soit laissé !»

Pour en savoir plus :

Robert Aron - Histoire de Vichy, livre de poche

Jean Lacouture – De Gaulle, tome 1, éd. Du Seuil

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Laval

https://www.cairn.info/la-haute-cour-de-la-liberation--9782707335241-page-94.htm

https://www.cairn.info/les-hommes-de-vichy--9782262049294-page-79.htm?contenu=resume