30 - 16 juillet 1942 : Rafle 22, rue des Ecouffes

22, rue des Ecouffes

Au matin du 16 juillet 1942, 44 familles juives sont arrêtées. Il a fallu mobiliser 40 policiers pour leur arrestation «Tous les étages retentissaient du bruit des enfants. Personne ne reviendra...». La rue des Ecouffes est une petite artère bordée d’immeubles modestes et anciens donnant dans la rue des Rosiers, au cœur du quartier juif du Marais.

Chapitres :

-Dans le Vel d’Hiv, à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers

-Le père d’Hélène Berr à Drancy

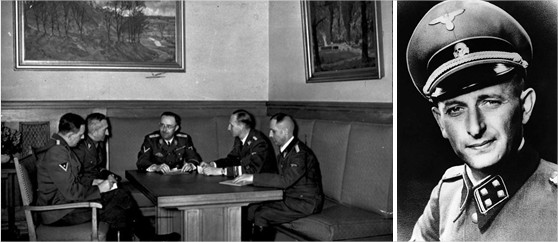

L’horrible escalade commence avec la conférence de Wannsee de janvier 1942 dans une élégante villa en bordure du lac ; Göring, Himmler, Heydrich et Adolf Eichmann décident la mise en place de la "solution finale", entre cafés et promenades dans le parc.

Wannsee, 30 janvier 1942 (Himmler et Heydrich au centre), Adolf Eichmann

Les premières arrestations de Juifs en France sont individuelles ; la première rafle a lieu le 14 mai 1941. Puis une deuxième, les 20 et 21 août 1941, concerne 4 232 hommes Français et étrangers, qui sont conduits au camp de Drancy. Le premier convoi de déportés juifs part la 27 mars 1942 pour Auschwitz.

Le 6 mai 1942, René Bousquet, ambitieux préfet de 33 ans, secrétaire général de la police du gouvernement de Laval (revenu en grâce auprès de Pétain sous la pression des autorités occupantes), rencontre Reinard Heydrich, chef de tous les services de sécurité du Reich. L’objectif nazi pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, est la déportation de 100.000 juifs d’ici la fin de l’année 1942.

25 juin 1942, la demande allemande se fait plus précise : arrestation de 22.000 Juifs de la région parisienne, dont 40% de nationalité française. Laval accepte de prêter main-forte à ce projet criminel et en confie l'exécution à la police française, tout en refusant de procéder à l'arrestation de Juifs français. Les Allemands n'entendaient, au départ, déporter que des Juifs de 16 à 55 ans ; Pierre Laval propose d'étendre les limites à 2 et 60 ans, dans une «intention d’humanité» afin que les familles ne soient pas séparées. Croit-il ou fait-il semblant de croire au bobard allemand selon lequel les déportés allaient en Pologne du Sud pour y cultiver les terres de l’État juif que l’Allemagne affirmait vouloir constituer ?

Le 2 juillet 1942, René Bousquet accepte officiellement de mettre les forces de police au service de l’occupant - «Déjà, dans de nombreuses affaires, vous avez pu constater l'efficacité de son action. Je suis certain qu'elle peut faire davantage encore» déclare Bousquet à Carl Oberg, grand patron de la Sécurité en France.

Le lendemain, Pierre Laval demande que le recensement des Juifs français d’octobre 1940 soit mis à jour.

René Bousquet & Pierre Laval

4 juillet, réunion préparatoire : on s’inquiète de la préparation de l’opinion publique à l’opération, une grosse campagne de propagande s’impose.

7 juillet, nouvelle préparation dans les bureaux de Gestapo, avenue Foch, cette fois-ci, avec Jacques Schweblin, directeur de la police des questions juives (cf. 27). Des volontaires du Parti Populaire Français de Jacques Doriot, participeront à l’opération. Le mode opératoire est défini.

Le 10 juillet, ce sont des représentants de la SNCF et de l’Assistance publique qui sont présents. L'opération était initialement prévue entre les 13 et 15 juillet 1942. Mais, pour éviter qu'elle coïncide avec le jour de la fête nationale, elle est décalée aux 16 et 17.

Dernière réunion le 15 juillet au matin, les commissaires parisiens sont convoqués par le préfet Bussière : les opérations se concentreront sur l'Est parisien, «à forte implantation juive».

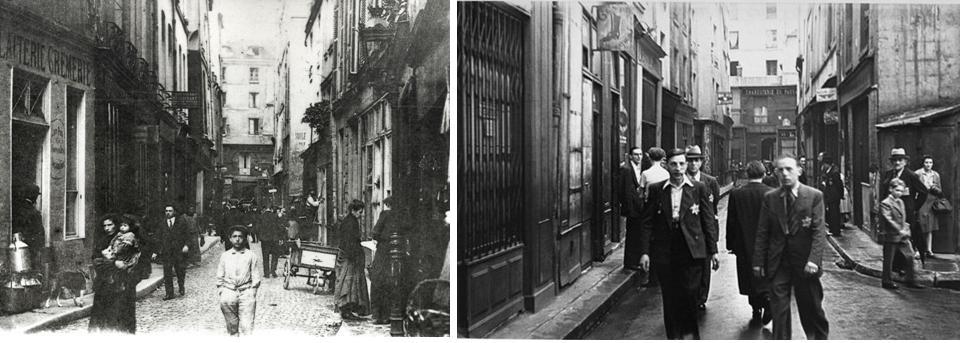

La rue des Rosiers au début du XXe siècle et en 1942

Rue des Hospitalières-Saint-Gervais

Journal d’Hélène Berr

Mercredi 15 juillet 1942 : Quelque chose se prépare, quelque chose qui sera une tragédie, la tragédie peut-être. M. Simon est arrivé ce soir à dix heures pour nous prévenir qu’on lui avait parlé d’une rafle pour après-demain, 20.000 personnes. Journée commencée avec la lecture de l’ordonnance chez le cordonnier et terminée ainsi. Il y a une vague de terreur qui saisit les autres gens depuis quelques jours. Il semble que ce soit les SS qui aient pris le commandement en France…

Jeudi 16 juillet 1942 : 6.000 policiers sont mobilisés ; le coup de filet est lancé à 5 heures du matin. Les appartements ciblés sont investis ; aucune contestation n’est tolérée, les compteurs d’eau et de gaz sont fermés, les animaux et les clés confiés à la concierge ou à des voisins. La directive de Laval est respectée, les enfants sont raflés, même si ceux-ci sont de nationalité français car nés sur le sol français. Chacun n’a droit qu’à une valise – comment imaginer dans ces conditions qu’ils partent pour s’installer dans la campagne polonaise ? En réponse aux plaintes, aux récriminations, les policiers répondent : «je fais mon métier, Madame», «j’obéis aux ordres».

Les familles arrêtées sont poussées dans les autobus garés au pied des immeubles, une cinquantaine d’entre eux ont été réquisitionnés, dont dix aux vitres grillagées pour les plus «récalcitrants». La compagnie parisienne des transports s’appelle alors Société des Transports en Commun de la Région Parisienne (STCRP) ; en 1949, elle changera son nom en RATP, pour effacer cette tache de son histoire.

Le camp de Drancy ne peut héberger autant de personnes ; on y «accueille» les célibataires et les couples sans enfants ; les familles sont dirigées vers le Vélodrome d’Hiver, boulevard de Grenelle, ainsi qu’au camp de la Muette.

Samedi 18 juillet 1942 : Je rentrais tendue pour la lutte, unie avec les bons contre les mauvais, j’étais allée chez Mme Biéder, cette malheureuse mère de huit enfants, dont le mari est déporté ; elle habite faubourg Saint-Denis. Nous sommes restées, Denise et moi, un quart d’heure chez elle […] Cette femme, sa sœur qui a quatre enfants, a été emmenée. Le soir de la rafle, elle s’était cachée, mais le malheur a fait qu’elle redescende chez la concierge au moment où l’agent venait la chercher. Mme Biéder est comme une bête traquée. Ce n’est pas pour elle qu’elle craint. Mais elle a peur qu’on lui enlève ses enfants. On a emmené des enfants qui se traînaient par terre. A Montmartre, il y a eu tellement d’arrestations que les rues étaient bloquées. Le faubourg Saint-Denis est presque vidé. On a séparé les mères des enfants.

Je note les faits, hâtivement, parce qu’il ne faut pas les oublier.

Dans le quartier de Mlle Monsaingeon, une famille entière, père, mère et cinq enfants se sont suicidés pour échapper à la rafle.

Une femme s’est jetée par la fenêtre. Une femme devenue folle a jeté ses quatre enfants par la fenêtre. Les agents opéraient sis par six, avec des torches électriques.

Plusieurs agents ont été, paraît-il, fusillés pour avoir prévenu les gens de s’enfuir. On les a menacés de camp de concentration s’ils n’obéissaient pas. Qui va nourrir les internés de Drancy maintenant que leurs femmes sont arrêtées ? Dans le métro, elle rencontre Mme Baur, très abattue, elle lui dit qu’elle aura beaucoup à faire rue de Téhéran et que le tour des Françaises allait venir.

Dans le Vel’ d’Hiv

13.152 Juifs, enfants, adultes, vieillards, malades, en grande majorité étrangers, sont ainsi arrêtés les 16 et 17 juillet 1942, dont 8.160 entassés dans le Vel’ d’Hiv, dont 4.051 ou 4.115 enfants et 3.031 ou 2.916 femmes ! Des assistantes sociales avaient été convoquées, mais pour s’occuper de 400 enfants, leur avait-on dit.

La grande halle de sports n’est pas adaptée à une telle concentration, les conditions sont inhumaines. Les enfants et leurs parents sont confinés aux bancs en bois des gradins, la piste et la pelouse centrale où ils auraient pu s’allonger, leur est interdite, elle est réservée à l’infirmerie. Ils ne disposent ni de nourriture, ni d’eau ni de sanitaires.

Les détenus vont y passer les journées et les nuits du 16 au 22 juillet.

Pithiviers et Beaune-la-Rolande

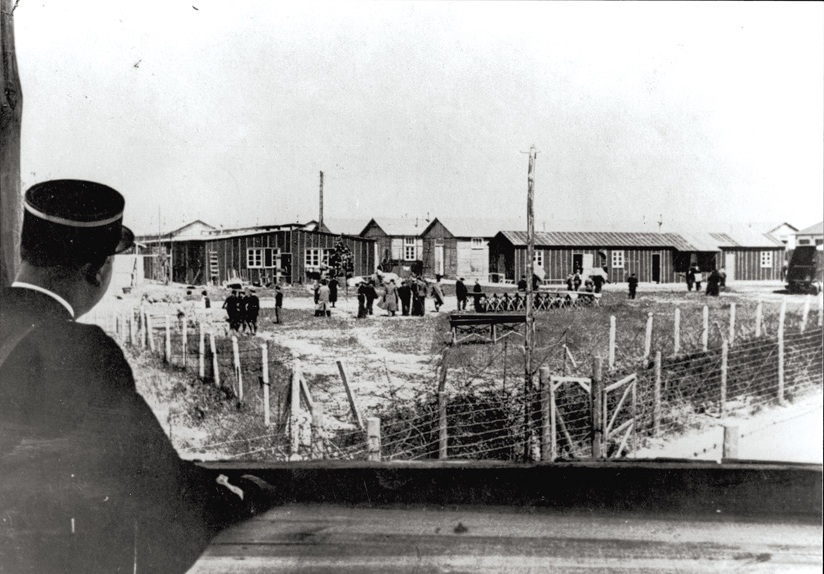

Deux camps aménagés en 1939 pour des motifs de défense du territoire sont transformés en camps d’internement.

Entre 1941 et 1943, plus de 16 000 Juifs, dont près de 4 500 enfants, ont été internés dans les deux camps, gérés par l’administration française, sous le contrôle des Allemands.

Presque tous les Juifs internés dans ces camps au cours de ces deux années ont été déportés par les nazis, avec l’assentiment et le concours du régime de Vichy : plus de 8 100 d’entre eux sont partis directement vers Auschwitz-Birkenau.

C’est ici que la plupart des familles de la rafle du Vel’ d’Hiv’ ont atterri avant d’être déportées. Là encore, ils connaissent des conditions sanitaires lamentables ; beaucoup d’enfants meurent des épidémies.

Le gendarme du camp de Pithiviers fut maquillé par la suite (on masqua le képi)

pour faire oublier la participation des autorités françaises dans les rafles

Les enfants :

Les autorités françaises ont proposé qu’on déporte également les enfants, que les nazis pourtant ne réclamaient pas encore. Dans l’attente de la réponse d’Eichmann à Berlin, les Allemands décident de déporter les adultes sans les enfants.

La Préfecture d’Orléans constitue alors quatre convois à destination d’Auschwitz-Birkenau, essentiellement des pères avec les enfants adolescents et des mères avec les adolescentes. Les enfants sont arrachés aux mères par les policiers dans une extrême violence !

Les 3.000 enfants abandonnés restent au camp dans la pire détresse et un état sanitaire déplorable.

Réponse de Berlin le 13 août : les convois constitués exclusivement d’enfants sont interdits. Alors, on les transfère à Drancy avec des adultes juifs qui viennent d’être arrêtés en zone non occupée par la police de Vichy pour être livrés à la Gestapo à Drancy.

Les enfants arrivent dans un état déplorable, une pancarte accrochée autour du cou avec une ficelle et portant leur nom. Ils sont, pour leur grande majorité, déportés à Auschwitz-Birkenau entre les 17 et 28 août 1942. Aucun n’est revenu.

La rafle du Vél’ d’Hiv’ a été la plus importante vague d'arrestations et de déportations de Juifs en France.

Pourtant, l'objectif des Nazis n’a pas été atteint. Il y eut des fuites de la Préfecture comme le suggère le journal d’Hélène Berr ; beaucoup de juifs avaient eu le temps de s'enfuir, d'autres avaient préféré se suicider avant l'arrivée de la police. Certaines familles, comme au 22, rue des Ecouffes, confièrent leurs enfants à des personnes de bonne volonté. On peut imaginer leur désespoir s’ils revenaient dans leur appartement vidé, non seulement des occupants, mais du mobilier pillé par les autorités pour être déjà mis en vente alors que leurs propriétaires sont internés ou déjà dans le train les menant vers Auschwitz.

Drancy

Dans le camp de Drancy, furent détenus près de 80 000 juifs d'août 1941 à août 1944. 67 000 en sont partis vers les camps de la mort et ne sont jamais revenus ; la plupart ont péri à Auschwitz. Avant août 1941, près de 500 personnes vivaient dans la cité de la Muette qui était, selon l'un de ses habitants, "l'une des plus tranquilles de Seine-Saint-Denis".

Avec la rafle du Vel'd'Hiv, le 16 juillet 1942, la dimension de Drancy change. Le camp va devenir une gigantesque et immense gare de triage, pouvant accueillir jusqu’à 4 600 déportés, surveillée par 120 gendarmes et dirigée par trois officiers. Les autorités françaises ont la responsabilité des détenus et celle de la tenue du fichier des entrants jusqu'en juillet 1943 où le camp passe sous le commandement allemand du SS Aloïs Brunner avec six de ses sbires ; il avait déjà exterminé les juifs de Grèce, de Vienne, et de Berlin.

Dès leur arrivée, les détenus doivent déposer auprès de l'administration du camp leurs biens : argent, bijoux, titres, valeurs. Un rapport adressé au préfet de police de Vichy, Amédée Bussière, le 31 juillet 1944, par Maurice Kiffer, liquidateur des comptes du camp de Drancy dont il était le gestionnaire depuis octobre 1941, indique que le montant des sommes confisquées aux déportés se monte à 24,2 millions de francs (soit 3,6 millions d'euros). Sur cette somme, 12 millions de francs (soit 1,79 million d'euros) ont été, selon M. Kiffer, envoyés à la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, la Caisse est incapable de dire ce qu'est devenue cette somme (Le Monde du 4 février 1997).

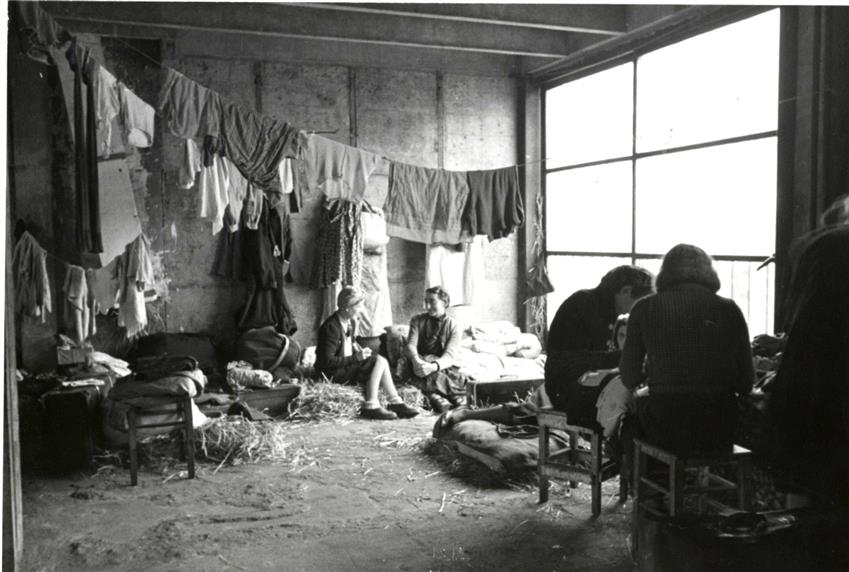

Salle pour femmes

La durée des séjours à Drancy va de quelques jours à quelques mois. De petits groupes de résistance se livreront, pourtant, à une tentative, spectaculaire mais avortée de percement d'un tunnel d'évasion, éventée à l'automne 1943. Le camp est en partie autogéré par des détenus qui assurent comme ils peuvent l'hygiène, plus que médiocre. Les prisonniers sont entassés dans des chambrées où ils logent parfois à plus de soixante. Le poète Max Jacob, arraché en 1944 au calme de son ermitage de Saint-Benoît-sur-Loire, mourra ici à l'âge de soixante-huit ans. De nombreuses autres personnalités sont passées par le camp de Drancy : Tristan Bernard, Simone Weil, Monseigneur Lustiger, Robert Badinter, Michel Drucker, Sacha Distel, Popeck, Robert Manuel, lequel participa à la tentative d’évasion par tunnel (cf. 13, récit de Robert Manuel).

Le dernier convoi partira le 31 juillet 1944 avec, notamment, 345 enfants. Quand le 18 août 1944, le camp est libéré, il contient encore 1 500 personnes.

Les enfants à Drancy par Robert Aron : « «on a amené à Drancy 4.000 enfants sans parents.[…] Ces enfants étaient âgés de 2 à 12 ans… Les enfants descendaient des autobus et aussitôt les plus grands prenaient par la main les tout-petits et ne les lâchaient plus pendant le court voyage vers les chambrées… Les enfants se trouvaient par 100 dans les chambrées. On leur mettait des seaux hygiéniques sur le palier, puisque nombre d’entre eux ne pouvaient pas descendre le long et incommode escalier pour aller aux cabinets. […] C’était l’époque de la soupe aux choux à Drancy. Cette soupe n’était pas mauvaise, mais nullement adaptée aux estomacs enfantins. Très rapidement, tous les enfants souffrirent de terribles diarrhées. […] Chaque nuit, de l’autre côté du camp, on entendait sans interruption les pleurs des enfants désespérés et, de temps en temps, les appels et les cris aigus des enfants qui ne se possédaient plus. […] Le jour de la déportation, les enfants étaient éveillés à cinq heures du matin… Il arrivait parfois que toute une chambrée de 100 enfants comme prise de panique et d’affolement invincibles n’écoutait plus les paroles apaisantes des grandes personnes …, alors on appelait les gendarmes qui descendaient sur leurs bras les enfants hurlant de terreur…»

Le père d’Hélène Berr à Drancy

Mardi 23 juin 1942 : En arrivant rue de la Baume (siège social de l’entreprise Kuhlmann, dont Raymond Berr est vice-président directeur général), j’ai trouvé toute la famille Carpentier debout devant la loge, je leur ai dit bonjour et ils m’ont à peine répondu. Ils avaient l’air préoccupé, je n’ai pas insisté […] En haut de l’escalier, j’ai vu Carpentier qui fait l’huissier à cette heure-là ; j’ai redemandé si Papa était là. Il a répondu : «Non, mais si mademoiselle veut voir M. le Président». Alors, ma curiosité s’est changée en appréhension, j’ai vu que Carpentier et Haraud se regardaient.[…] Mais lorsque Carpentier m’a ouvert la porte de M. Duchemin, je me suis dit : «Maintenant, je peux y aller», et je n’ai plus rien refoulé. M. Duchemin s’est levé, j’ai dit : «Qu’est-ce qui se passe ?». Il a commencé : «Voilà, Hélène, j’ai vu votre père ce matin, il m’a laissé ce petit mot». Je n’avais pas compris un mot de ce qu’il disait, et de ce qu’il continuait à dire (j’ai dû lui redemander tout), mais j’avais réalisé qu’on était venu arrêter Papa. […] C’était une feuille de papier Kuhlmann. Je me rappelle qu’il y avait même la date, neuf heures trente, 23 juin, et de l’écriture nette de Papa : «Un inspecteur de police m’emmène rue de Greffulhe et de là au Service allemand», puis une ligne séparée, «Je ne sais pourquoi.».

En dessous : «Il se peut que ce ne soit pas pour arrestation ou internement», et en bas : «Ma femme n’est pas prévenue, comme je ne connais pas l’issue de l’affaire. Affectueusement et respectueusement». Je le vois encore, ce papier. M. Duchemin emmène Hélène en voiture pour avertir sa mère. M. Duchemin raconte toute l’histoire, c’est là qu’Hélène comprend tout. Elle prévient Denise, sa sœur, ce fut l’effet d’une bombe. Vers midi et demie, le téléphone a sonné. C’était une voix d’homme inconnue. Nous avons tout de suite compris : l’inspecteur de police qui avait arrêté Papa, j’ai décroché l’autre récepteur. […] A partir de ce moment, nous avons compris qu’elle s’était vraiment passée (l’histoire). Il y avait quelque chose d’irrémédiable. L’inspecteur a affirmé que Papa aurait été relâché si son étoile avait été bien cousue, car l’interrogatoire, avenue Foch, s’était bien passé. J’ai protesté, Maman aussi ; elle a expliqué qu’elle l’avait installée à l’aide d’agrafes et de pressions pour pouvoir la mettre sur tous les costumes. L’autre a continué d’affirmer que c’est cela qui avait causé l’internement : «Au camp de Drancy, elles sont cousues». Alors cela nous a rappelé qu’il allait à Drancy. Il est en effet allé rue de Greffulhe, et ensuite avenue Foch, où un officier (moi, j’ai compris un soldat) s’est jeté sur lui en l’accablant d’injures (schwein - sale porc- etc.) et lui a arraché son étoile en disant : «Drancy, Drancy» C’est tout ce que j’ai entendu. Papa parlait d’une façon assez entrecoupée, à cause de toutes les questions que nous lui posions.

2 juillet : Juste au moment de nous mettre à table, le coup de téléphone de M. Duchemin. J’ai répondu et passé l’appareil à Maman. Elle parlait avec tant de précision et de calme que j’ai été stupéfaite lorsque après tout elle nous a dit : «On libérera Papa à condition qu’il s’en aille» […] S’en aller. C’est le vague pressentiment que j’ai eu cette semaine. La réponse à cette idée, cela a été une sensation brusque d’anéantissement. Et puis de révolte. […] Il reste à sacrifier le sentiment de dignité, à accepter d’aller rejoindre ceux qui sont partis. Il reste à sacrifier le sentiment d’héroïsme, de lutte que l’on éprouve ici. Il reste à sacrifier le sentiment d’égalité dans la résistance, d’accepter d’être mis à part des autres Français qui luttent. Mais en face de cela, il y a Papa.

27 juillet 1942 : Nouvelles de Papa. Il parle de spectacles déchirants et hallucinants. Depuis le 16, interdiction de sortir. Papa parle de l’Enfer de Dante. Compiègne leur paraît un paradis à côté.

7 août : Lettre de Papa ce matin, je l’ai trouvée terriblement triste. Aubergenville est sa pensée constante, comme il l’aime, il sait de quel arbre vient chaque fruit qu’on lui envoie. A la fin de sa carte, il est tourmenté de savoir s’il a bien fait de rester.

14 août : une lettre déchirante de Papa. Il parle des spectacles qu’il voit, séparations, départs, abandons de bagages. Odeur pestilentielle. Il faut le tirer de là. Il n’est pas un de ceux qui y résisteront.

18 septembre : Papa a envoyé un pneu ce matin disant : «Urgent démarches aboutissent. Les Elyane Hébert (autrement dit les juifs français) commencent à partir». Raymond Berr sera libéré le 22 septembre, grâce à René Paul Duchemin, président de Kuhlmann, l’entreprise a dû payer. Mais ce n’est qu’un répit pour M. Berr.

A lire :

http://collectifhistoirememoire.org/Pages/204_La-rafle-du-Vel--d-Hiv.html

Hélène Berr, journal, Tallandier, coll. Points

Rue des Rosiers, une manière d’être juif, éd. Autrement, 1995

http://www.pithiviers.fr/fr/information/87220/le-camp-internement-pithiviers

Robert Aron, Histoire de Vichy, Livre de poche (1954)