18 - 23 août 1941 : Création des «Sections spéciales»

Palais de Justice, île de la Cité

Chapitres :

-Les «Sections Spéciales»-«sinistre tartuferie»

-Les Allemands veulent l’exécution de 6 personnes

-Les trois condamnés du 27 août

L’attentat du 21 août 1941 (cf. 17)

Le 21 août 1941, l’aspirant Alfons Mozer, de la Kriegsmarine, est abattu sur le quai de la ligne 4 du métro Barbès sans que l’auteur, Pierre Georges,futur colonel Fabien, soit arrêté. Gilbert Brustlein est chargé d’assurer la protection de Georges. Mozer est abattu de deux balles de 6.35. C’est le premier attentat meurtrier de la Résistance.

La menace des 100 otages

Hitler demande des sanctions impitoyables. Dès le lendemain, Otto von Stülpnagel , commandant en chef des troupes allemandes en France, annonce au représentant du ministère de l’Intérieur à Paris qu’il a été décidé de procéder à des mesures de représailles particulièrement sévères : 100 otages désignés dont 50 exécutés immédiatement, dont les corps seront exposés place de la Concorde, pour l’exemple !

Pour éviter les exécutions, le gouvernement de Vichy accélère la réflexion qu’il mène depuis plusieurs semaines sur les moyens de réprimer sévèrement les attentats commis par les militants communistes clandestins : concevoir une juridiction d’exception prononçant des peines capitales contre les communistes, auteurs de «menées antinationales».

Otto von Stülpnagel

Création des «Sections spéciales» - «Sinistre tartuferie»

Le processus de création est mené conjointement entre les autorités allemandes, le Ministère de l’Intérieur et son ministre, Pierre Pucheu. Il ne faut pas traîner mais les plus hauts magistrats sont en vacances : qu’importe ! Ingrand, représentant du ministre, convoque les suppléants, le préfet de Police, le contre-amiral Bard, peu préparé à la tâche, et Maurice Gabolde, procureur de l’Etat à Paris, qui siégea comme avocat général à la Cour suprême de justice de Riom, celle qui avait jugé Léon Blum et Edouard Daladier pour trahison.

En quelques jours, la nouvelle juridiction est finalisée ; elle fait l’objet d’une publication au Journal Officiel le 23 août 1941, antidatée au 14 août pour que l’opinion publique l’associe à la manifestation communiste du 13 août.

En zone sud, les Sections spéciales sont rattachées à chaque tribunal militaire ou maritime et aux cours d’appel en zone nord (les tribunaux militaires français ayant été supprimés).

Chaque section spéciale est composée de cinq magistrats dont l’un exerce les fonctions de président.

Pierre Pucheu, Maurice Gabolde, Jean-Pierre Ingrand

Les auteurs se sont reposés sur le décret-loi du 26 septembre 1939, ordonnant la dissolution des organisations communistes et interdisant toute activité de propagande communiste :

Article 3 : «les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale. Aucun délai n’est imposé entre la citation de l’inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci».

Article 4 : dans le cas du flagrant délit, l’instruction préalable est supprimée ; dans les autres cas elle est conduite dans un délai de huit jours.

Article 7 : Il n’existe pas de possibilité de recours, ni de pourvoi en cassation, les jugements sont exécutoires immédiatement, aucun sursis n’est possible.

Article 9 : les circonstances atténuantes ne peuvent pas être prises en compte.

Les peines encourues sont «l'emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort». Des peines très largement aggravées par rapport au Code pénal. «Sinistre tartuferie» (Robert Aron)

Les autorités occupantes veulent l’exécution de 6 personnes sans délai

Cinquante otages contre six communistes jugés, condamnés à mort et exécutés sans délai : telle est l’exigence allemande, exécutions au plus tard le 28 août !

Pour ce faire, Gabolde rédige l’article 10 qui stipule que «toutes juridictions d’instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l’égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente», laquelle reçoit en outre la charge de reprendre les procédures dans lesquelles il y a eu jugement de défaut ou arrêt de contumace.

Les sections spéciales peuvent ainsi reprendre des procédures déjà engagées contre des communistes pour satisfaire l’exigence des six exécutions.

Gabolde précise : «L’action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la loi».

Absence d'énonciation des motifs, aucun recours ni pourvoi, les règles de droit sont bafouées d’autant plus qu’on s’autorise ainsi à juger des faits selon le principe de la rétroactivité ! Les autorités allemandes sont, elles, satisfaites de la juridiction mise en place.

Les trois condamnés du 27 août

Première audience de la section spéciale de la cour d’appel de Paris le lendemain de son installation, le 26 août. Les candidats à la présidence de ce tribunal d’exception ne se sont pas bousculés. «Vous vous attacherez à faire porter votre choix sur ceux qui vous seront connus par la fermeté de leur caractère et par leur dévouement total à l’État», telle est la directive donnée aux chefs des cours par le ministre, Joseph Barthélémy.

Celui-ci et Pucheu se déplacent à Paris pour trouver l’oiseau qui veuille bien faire office de président ; ils trouvent, selon Robert Aron, un magistrat assez falot, Michel Benon, qui hantait les couloirs en quête d’un remplacement à effectuer. «Vous pouvez compter sur mon dévouement» s’empresse-t-il de déclarer à Barthélémy. Il convoque dans la foulée quatre assistants, à qui on dit à la dernière minute de quoi il s’agit pour éviter leur refus, au moment de pousser la porte de la salle : «Nous devons prononcer six condamnations à mort».

Joseph Barthélémy

On puise dans les dossiers en appel ; douze personnes sont citées à comparaître, leurs avocats ont été commis d’office la veille.

Les trois premières condamnations à mort sont prononcées le jour même : Abraham Trzebrucki, marchand ambulant juif, condamné six semaines plus tôt pour usage de faux papiers, infraction à un décret d’expulsion ; André Bréchet, responsable parisien du Parti communiste, condamné neuf jours plus tôt à quinze mois de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 ; Émile Bastard, précédemment condamné à deux ans de prison pour la même raison.

Ils sont guillotinés le jeudi 28 août 1941 à 7 h à la prison de la Santé. Les délais ont été respectés.

Lors de cette sombre séance du 27 août 1941, «les magistrats se ressaisirent» après les trois premières condamnations ; les quatre autres inculpés sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, dont Lucien Sampaix, 42 ans, ancien ouvrier, militant depuis 1923 et journaliste à l’Humanité clandestine.

Trois seulement !

Les Allemands protestent le 3 septembre et obtiennent satisfaction dès le 7 avec la parution au J.O. d’une nouvelle loi instituant un Tribunal d’Etat chargé de réprimer «les auteurs, coauteurs, complices de tous actes, menées ou activités qui ont été de nature à troubler l’ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou de manière générale à nuire au peuple français». Les trois autres condamnations à mort exigées par les Allemands sont le fait de cette nouvelle juridiction : le 20 et le 21 septembre 1941, les trois responsables communistes, Jacques Woog, Adolphe Guyot et Jean Catelas qui avaient échappé à la guillotine le 27 août, sont condamnés à mort et exécutés le 24 septembre à la Santé.

Et Lucien Sampaix ? Il y a une grande porosité entre sections spéciales, tribunal d’état et la justice allemande : échange de dossiers, transfert de condamnés pour un nouveau procès ; les condamnés à des peines de prison à durée limitée peuvent faire l’objet d’un internement administratif et être à la merci des autorités allemandes qui puisent otages et candidats à la déportation dans les prisons françaises. Lucien Sampaix, lui, fut remis dans les mains de l’occupant à titre d’otage et fusillé le 15 décembre 1941.

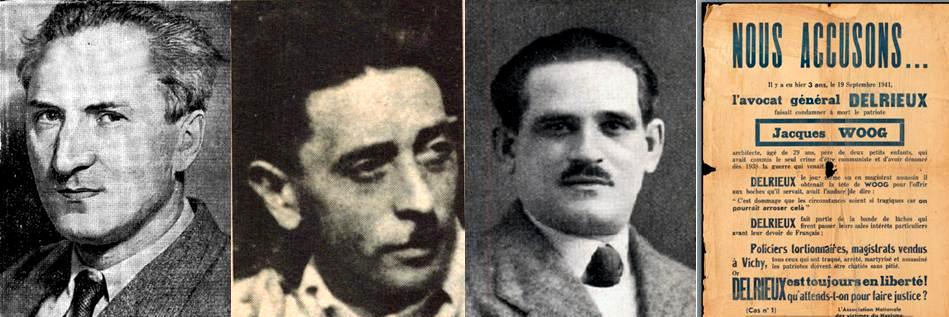

Lucien Sampaix, André Brechet, Jean Catelas et une affiche de septembre 1944

La Section spéciale de Paris après le 27 août

Celle-ci n’a prononcé que ces trois condamnations à mort ; au total, 45 le seront en France dont 33 par contumace (cinq magistrats de ces juridictions seront exécutés par la Résistance en France).

Du 27 août 1941 au 7 août 1944, la section spéciale de Paris juge 700 affaires portant toutes sur une infraction au décret-loi du 26 septembre 1939. Chaque procès est mené de façon expéditive.

Elle prononce 11 peines de travaux forcés à perpétuité (dont 3 par contumace), 183 peines de travaux forcés à temps, 1 040 peines de prison sans sursis, 213 relaxes ; elle acquitte 63 mineurs comme ayant agi sans discernement. Le nombre et la sévérité des peines diminuent au fil des quatre années d’activité de la juridiction.

Pierre Pucheu

Fils d’ouvrier, normalien ès lettres, champion de football, une carrière industrielle brillante.

Il méprise la «démocrassouillie». Il émerge au sein du gouvernement de Vichy, comme le ministre le plus dynamique, le plus ambitieux, capable d’être provoquant et brutal. D’abord ministre de la Production industrielle, puis de l’Intérieur.

Procès : Pucheu démissionne après l’invasion de la zone libre. D’Espagne, il écrit au général Giraud pour aller en Afrique du Nord et servir dans l’armée. Débarqué au Maroc, il est arrêté peu après, transféré à Alger en novembre 1943, tombant sous le coup de l’ordonnance du CFLN qui vise les ministres de l’Etat français. Les charges sont lourdes : les otages fusillés à Chateaubriant, la chasse aux résistants par les services de police. Giraud n’intervient pas, alors qu’il l’avait invité à reprendre du service armé.

Henri Frenay, qui l’avait rencontré fin janvier 1942, au grand dam de d’Astier («un Montoire de la Résistance»), tente de prendre sa défense.

Le 13 mars 1944, Pierre Pucheu est condamné à mort.

Pucheu est amené au supplice le 20 mars. Il remplace l’officier chargé du peloton et, après avoir serré la main de chaque soldat, il tombe sous le feu qu’il a ordonné.

Pierre Pucheu lors de son procès à Alger

Il a voulu se montrer comme l’homme ayant réussi à réduire le nombre des condamnés par les nazis, «son tort est d’avoir sinon choisi lui-même, du moins accepté sans protester que les Allemands choisissent entre diverses catégories de Français pour y trouver leurs victimes […] que la vie d’un communiste combattant du même combat que d’autres Français résistants lui ait semblé moins précieuse et moins digne d’être défendue».

Pierre Pucheu vu par Jean Guéhenno, 9 novembre 1941 : L’un des derniers produits de cette discipline ambiguë (khâgne) semble être ce Pucheu, de la promotion 1919, qui, pressé de faire carrière, renonça tout de suite à l’agrégation, passa de l’Université aux affaires, de l’histoire à la sidérurgie, et, de conseil en conseil, de comité en comité, s’est élevé jusqu’à être aujourd’hui ministre de l’Intérieur dans un gouvernement où, sous couleur de maintenir l’ordre et la vertu, il s’emploie a sauvegarder les intérêts des trusts qui l’y ont délégué. Il se vante, dit-on, de «tenir la France pour quinze ans, au moins». Par son logos et sa police, sans doute.

Maurice Gabolde

Fort de ses bons et loyaux services, il fut garde des Sceaux du gouvernement Laval du 26 mars 1943 au 17 août 1944, en remplacement de Joseph Barthélémy.

«Von Gabold» enjoint les tribunaux de radicaliser la répression, reprochant la faible application de l’article 233 du Code pénal qui permet la condamnation à mort, même sans indication de préméditation, des prévenus accusés d’avoir tué un agent de la force publique. Exil à Sigmaringen, fuite en Espagne franquiste début mai 1945 avec Pierre Laval et Abel Bonnard. Emprisonné puis placé en résidence surveillée avant de s’installer à Barcelone.

Condamné à mort par contumace par la Haute cour de justice en mars 1946, il recouvrera néanmoins ses droits à pensions de retraite française, civile et militaire, dans les années 60. Il mourra à 80 ans.

Sources :

https://francearchives.fr/findingaid/04a4b8a59366fc20f85c7cea7cd09d1a0a47eeb9

Robert Aron : Histoire de Vichy (livre de poche)

«Section spéciale», film de Costa-Gavras, 1975