04 - 10 octobre 1940 – La rentrée de Jean Guéhenno à Henri IV

23, rue Clovis

Chapitres :

Comment J. Guéhenno juge ses élèves (extraits du journal d’octobre 1940 à juin 1944)

Comment Jean Guéhenno juge ses élèves, leur comportement face aux événements, du destin de certains d’entre eux, leur évolution. Professeur à Henri IV puis à Louis-le-Grand.

Jean Guéhenno, qui voue le régime aux gémonies, trouve un réconfort à enseigner dans un lycée parisien jusqu’à ce qu’il soit muté et «dégradé» en septembre 1943 par le ministre de l’Education nationale, Abel Bonnard. Il sera rétrogradé en classe de 4ème au lycée Buffon.

10 octobre 1940 : Je rentre à Henri IV où je vais tenir la place d’un de mes collègues prisonniers. [..] Les khâgneux en compagnie de qui je vais passer l’année sont une cinquantaine. Quelques visages intelligents. Mais, est-ce au fond de moi trop d’exigence, j’aurais souhaité, pour ces première rencontres, les trouver plus vibrants et plus inquiets. Ils rentrent, comme chaque année, paraissent ne penser qu’à leur concours, à l’Ecole, à leurs versions grecques et aux thèmes latins. Ils m’ont semblé un peu amorphes, pour tout dire.

20 novembre 1940 : J.G. revient sur ses khâgneux. Je corrige les copies de mes élèves et, brusquement, je réalise, mieux que je ne l’avais fait peut-être, ce qu’est la culture de la civilisation. Il y a parmi eux des tempéraments originaux, de jeunes barbares magnifiques [..] Il y a dans cette classe, naturellement, de jeunes aigles. Mais il y a aussi de jeunes lions, de jeunes tigres, et aussi quelques animaux dangereux. Je ne voudrais pour rien au monde détruire des tempéraments. [..] Je vois dans l’Europe d’aujourd’hui quelques tempéraments effrénés et, en masse, des esclaves. Ainsi sommes-nous dans la barbarie. [..] Je respecte leur sincérité, je prends garde à ne pas la tuer.

14 février 1941 : A la porte du lycée Henri IV, j’ai rencontré Monod qui m’a annoncé que l’autorité occupante venait d’arrêter un professeur d’allemand au Lycée Janson de Sailly, sur la dénonciation d’un élève. L’autorité occupante paye, paraît-il, cent francs de telles dénonciations [...] Comment ferai-je les mois qui viennent ? L’étoile de la France va continuer sa révolution. Je ne puis pourtant pas l’arrêter : Voltaire, Rousseau, Diderot, Danton, Robespierre, Chénier, Hugo, Michelet…, je n’ai plus rien à commenter que des suspects.

Les pauvres gens du quartier n’ont plus de pain. Ils ont dès maintenant utilisé tous les tickets de février.

(Ce professeur a été dénoncé parce qu’il avait donné à traduire un texte de Schiller sur la liberté ; il sera relâché début mars ; l’élève qui l’a dénoncé n’a plus osé revenir au lycée).

19 avril 1941 : Henri IV. Copies d’élèves. Les dernières que je viens de lire montrent trop à quel point la jeunesse de ce pays a manqué depuis vingt ans de maîtres un peu virils. J’avais pensé les provoquer en leur donnant à commenter un texte de Boylesve sur le naturalisme, Balzac, Flaubert, Zola. Vaine provocation ? Les meilleurs en sont à Gide et à Proust qui, chacun à sa manière, leur apprennent à ne se plaire qu’en eux-mêmes. […] Après les audacieuses et viriles enquêtes du naturalisme, quelle chute d’énergie.

Visite de mon ancien élève, R… qui sort de prison. Il en sort plus communiste qu’il n’y est entré. Je ne l’ai pas assez bien écouté. Ils étaient quatre par cellule, couchant sur la même paillasse. Ses compagnons étaient deux voleurs, un assassin, «de si bons garçons». Il ne sait pas s’il pourra continuer ses études. Ses «camarades» l’aident. Cette solidarité est la vraie grandeur de ce parti.

12 octobre 1942 : long séjour en zone libre. Pour la première fois depuis deux ans, mon métier me semble une besogne. J’ai appris ce matin que parmi ces jeunes gens à qui je parlerai cette année, un assez grand nombre sont acquis à l’ordre nouveau et à la «Collaboration» et que deux sont des mouchards de Doriot et du PPF. Des élèves de l’an passé sont venus me prévenir et me recommander d’être prudent. Mais mon métier exclut la prudence. La seule probité est sa règle. Je ne peux dire comme est pénible la pensée que je vais parler à de jeunes mouchards. J’espérais que l’Université, ma classe, serait toujours préservée. Mais dans cette servitude où nous sommes, il faut que tout soit avili.

12 janvier 1943 : J.G. est maintenant professeur à Louis-le-Grand : Je me garderai de généraliser ; et l’espère que tous les jeunes gens français ne ressemblent pas à quelques-uns de ceux que je rencontre à Louis-le-Grand. Une classe de khâgne fut toujours peuplée de jeunes intellectuels hypercritiques, c’est un mauvais milieu pour la foi et l’énergie. Jamais pourtant je n’avais senti devant moi pareille mollesse et pareille inertie. Quelques-uns mis à part, tous suivent l’événement avec la plus effroyable indifférence. L’intelligence de ce pays est profondément malade. Est-ce l’influence de quelques maîtres comédiens : Gide, Giono, Montherlant ? Chacun de ces jeunes intellectuels n’a jamais tant pensé à lui-même, à son bonheur, à sa joie, à sa carrière et si petitement, si bassement.

12 mars 1943 : Pour la toute première fois depuis vingt ans, je sens entre mes élèves et moi un désaccord. J’en éprouve une vraie peine ; au milieu d’eux, je me sens seul et vieux. C’est l’effet du temps, de ce désastre où nous sommes. […] Se disent-ils qu’il faut bon gré mal gré qu’ils s’accommodent de ce désastre. […] Il faut que la foi en la liberté qui animait les hommes du XIXe siècle ne soit qu’une illusion puisque tout n’a abouti qu’à cette servitude qu’aujourd’hui ils subissent. […] C’est la même rupture entre les générations qui se produit en 1852.

20 mars 1943 : Il est immédiatement à côté de moi ; là, sous ma chaire, constamment sous mes yeux, et au moindre mot que je prononce et qui lui paraît évoquer ce qu’il sait que j’aime, tout ce qu’il espère définitivement aboli, je le vois sourire, prendre des notes. Il s’est fait un recueil de toutes celles de mes paroles qui lui paraissent suspectes, bonnes à rapporter, tous mes blasphèmes contre l’ordre nouveau. Il est le mouchard, protégé dans sa sottise et son insolence par ce petit insigne qu’il arbore au revers gauche de son veston, la francisque du Maréchal. […] Armé de sa francisque, il fait aujourd’hui le généreux et explique à ses camarades qu’il me tient à sa discrétion. . […] Tout de même, M… en est pour ses sourires. Il n’ose pas me dénoncer et il enrage de ne pas oser. Il est clair qu’il lui paraît inconcevable que dans la troisième année de la nouvelle ère je puisse encore blasphémer d’abondance comme je le fais. Six ou sept de ses camarades (sur 47) sont aussi choqués par mes propos mais le montrent moins. Cette opposition sourde et violente crée une lourdeur dans la classe. J’ai proposé ironiquement l’autre jour que nous renoncions à expliquer des textes trop chargés de question et trop lourds de pensée, passer notre temps à examiner les diverses formes du sonnet. […] J’ai réveillé ce qui reste d’ardeur dans ces cinquante jeunes hommes, et le mouchard et ses acolytes semblent pour le moment battus.

29 mars 1943 : L’atmosphère de la classe à Louis-le-Grand est toute changée, lavée, purifiée. J’ai eu raison de poser brutalement la question. Les élèves pas plus que moi-même n’acceptent désormais de subir la censure et la surveillance des mouchards. Mais il m’a fallu faire cet éclat pour maintenir la liberté. Ah ! que je sais bien maintenant comment l’esprit peut mourir. Ces six ou sept mouchards suffisaient à faire régner une sorte de peur.

13 novembre 1943 : Abel (Bonnard ?) et ses mignons ont réussi leur coup. Il est clair que de toute l’année, je ne pourrai faire que mon métier. J’ai le service d’un professeur débutant et tout ce dont mes collègues n’ont pas voulu.

24 juin 1944 : J’ai dit adieu aux jeunes filles du collège Sévigné. La directrice, en me proposant des cours d’agrégation, me manifestait sa sympathie et voulait protester contre les brimades dont j’étais victime. J’ai accepté et ne le regrette pas, quoique la fatigue de ces cours s’ajoutât à celle du stupide service que j’avais à Buffon.

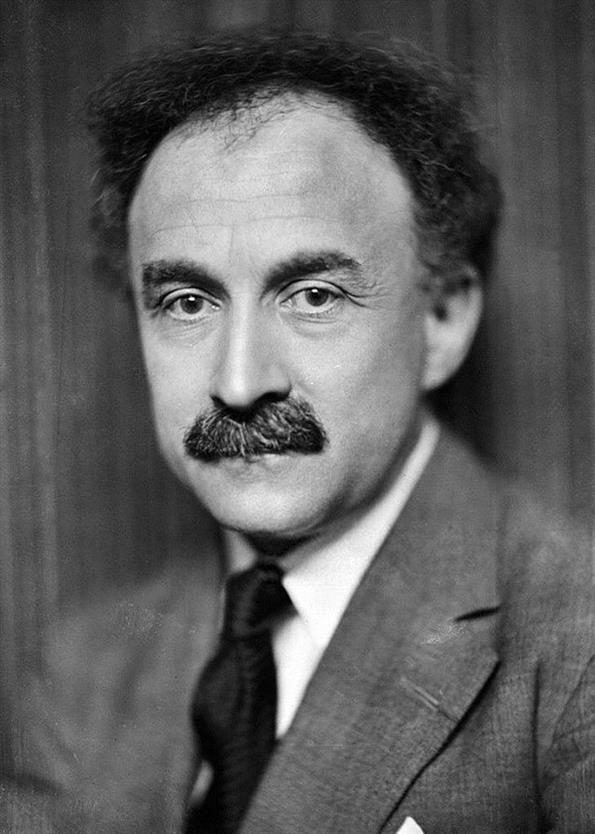

Abel Bonnard (1883-1968)

Jean Guéhenno va marcher dans ses pas quelques décennies plus tard puisque Bonnard fait ses humanités au lycée Henri-IV, puis en khâgne à Louis-le-Grand, avant la Sorbonne.

Journaliste littéraire, il se tient à l'écart des mouvements « avant-gardistes ».

Il est élu à l'Académie française en 1932, grâce à son talent, mais aussi à son entregent, son activité mondaine et ses dons de «causeur». Abel Bonnard devient l'un des chroniqueurs les plus lus, à droite. Sa pensée politique penche naturellement du côté de l'Action française, nationaliste et antiparlementariste ; au moment du Front populaire, il se rapproche de personnalités « nationales » telles que le général Weygand, participe à des meetings où l’ultra Darquier de Pellepoix prend la parole, ou encore ceux du PPF de Jacques Doriot. « Il faut sauver la France des suites chaque jour plus néfastes de la Révolution. [...] Nous voulons revenir, tenant compte des conjonctures nouvelles, à la France d'amitié d'avant 1789. ».

Pourtant, il prend position contre le racisme, ce qu’apprécient ses amis juifs Henry Bernstein, André Maurois, Henri Bergson. Double jeu ; ses notes datant de 1937 mais publiées 50 ans plus tard, montrent son évolution vers l'antisémitisme.

Autre retournement de veste, le pacifiste maurrassien et anti-allemand se rapproche maintenant du comité France-Allemagne ; il est en reportage en Allemagne en 1937, il interviewe Adolf Hitler, sympathise avec Otto Abetz et Ernst Jünger, avant de recevoir Leni Riefenstahl à Cherbourg l’année suivante et rompt avec ses amis juifs, notamment Bernstein et Maurois.

Collaboration

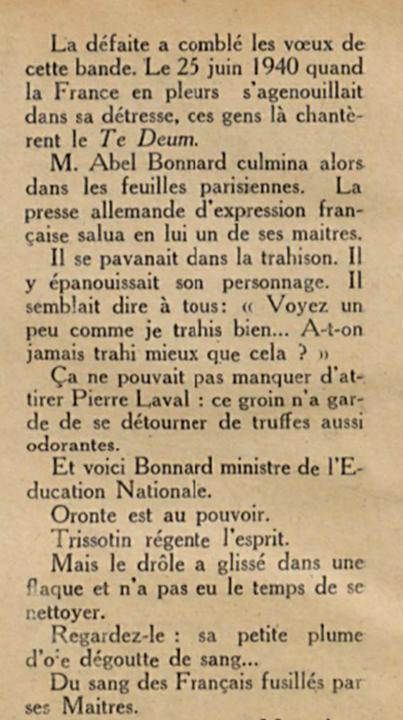

Il se répand dans de nombreux journaux, dont la Gerbe, Je suis partout où il développe « une vision musclée de la Révolution nationale », se réjouit d'être délivré de l'Europe des Lumières.

A l’image de Marcel Déat et Doriot, il est bien plus collaborationniste que maréchaliste. Pétain ? « un brochet nageant dans l'eau bénite : les heures de lucidité du vieillard sont courtes comme les heures de lumière des jours d'hiver ». Ce bon élève de la collaboration a le plein soutien de l’ambassadeur Otto Abetz ; Abel, alias « Abetz Bonnard ».

En novembre 1941, avec quelques autres fervents pro-allemands tels Brasillach, Jacques Chardonne, Drieu la Rochelle ou Jouhandeau et Ramon Fernandez, il se rend à Weimar et rencontre Joseph Goebbels.

Il soutient la mise en place de la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, et de la Milice.

Ministre de l’Education nationale

18 avril 1942, c’est le retour de Pierre Laval au gouvernement sous la pression d’Otto Abetz et le virage vers une collaboration sans retenue. Bonnard est l’une des figures de proue avec Joseph Darnand à l’Intérieur et Philippe Henriot à l’Information.

Son sentiment est qu’il n’est « pas bon de répandre aveuglement l'instruction » et qu'elle doit être réservée à une élite. L’instruction n'est bonne ni pour les femmes, ni pour le peuple.

Ses actions durant son ministère ? de nombreux décrets imposant le STO aux étudiants ; la création d’une chaire d'ethnologie et d'histoire du judaïsme à la Sorbonne, confiée à Henri Labroue, antisémite notoire ; et celle d’un institut anthropo-sociologique, dont on imagine les intentions ; la révocation de tous les juifs en poste dans l'Éducation nationale, et notamment de l'inspecteur général de l'instruction publique Jules Isaac, celui du « Malet et Isaac » : «Il n'était pas admissible que l'histoire de France soit enseignée aux jeunes Français par un Isaac». Il révoque Simone de Beauvoir en juin 1943 pour excitation de mineure à la débauche », mais échoue à faire de même pour Sartre.

Pendant l’été 1943, il laisse revenir à Paris la précieuse collection de 333 tableaux anciens dont le marchand d’art, Adolphe Schloss, avait été désigné «administrateur» et la fait transférer secrètement au château de Chambon, en 1939. La Gestapo n’a plus qu’à se servir.

Il reste en poste jusqu'au 20 août, date à laquelle il quitte Paris pour Sigmaringen.

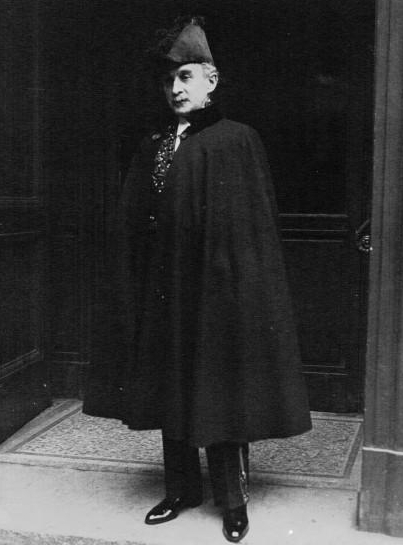

Ci-contre : Extrait du portrait d’Abel Bonnard ministre, paru dans Combat, le 1er juin 1942 (retronews.fr)

La fin

Condamné à mort par contumace, radié de l'Académie française, comme Pétain et Maurras.

Après s’être réfugié des années dans l’Espagne de Franco, il revient en France en 1958 pour se constituer prisonnier. En 1960, la Haute Cour de Justice le condamne à dix ans de bannissement ; avec sursis, à effet à partir du 20 mai 1945. La peine, plus que symbolique, est donc déjà purgée. Il meurt à Madrid en 1968.

Bonnard vu par…

Ernst Jünger : Abel Bonnard incarne parfaitement une forme d’intelligence positiviste qui touche à sa fin. 31 août 1943 : Dîner avec Abel Bonnard, rue de Talleyrand. Parlé de voyages en bateau, des poissons volants et de l’Argonnauto argo, la dernière des ammonites ( !) […] Pourquoi Bonnard, cet homme sagace, à l’esprit clair, se perd-il dans de tels domaines de la politique ?

Robert Aron : Abel Bonnard, un ministre que Laval traite avec déférence (après son retour au pouvoir, et l’éviction de Darlan, sous la pression des Allemands, en avril 1942). L’«académicien de choc» contraste avec les notables recrutés par Pétain en juillet 1940. Bonnard est le type de l’intellectuel dilettante, inverti (!) et masochiste, que Laval choisit comme Grand Maître de l’Université. «C’est une honte de confier la jeunesse à la Gestapette ! » dit le Maréchal (*). Pourquoi Bonnard a-t-il accepté ce poste ? Elément de réponse selon Roger Martin du Gard : «Un jour, un ami l’entraîna à Saint-Denis, à une réunion de Doriot ; on lui demanda à l’improviste de monter sur l’estrade. Il s’exécute avec effroi. Soudain, il s’entend ; sa voix domine l’assemblée populaire ; il la touche, il l’enflamme, quelle surprise pour lui-même ! On l’acclame, il en pleure. Il a découvert le peuple ; le peuple l’admire, il est admirable. Voilà promu tribun le causeur de salon. »

(*) Référence à l’homosexualité affichée d’Abel Bonnard

Pour en savoir plus :

Jean Guehénno, Journal des Années Noires (livre de poche)

Voir les chapitres 08 (11 novembre 1940, marches vers la tombe du Soldat inconnu) et 31 (15 octobre 1942, Condamnation à mort des Cinq du lycée Buffon)