11 - 24 Février 1941 – Meeting du Rassemblement National Populaire, Salle Wagram

39-41, avenue de Wagram

Chapitres :

-Marcel Déat et le Rassemblement National Populaire

Journal de Jean Guéhenno

24 février 1941 : Ce parti que Déat tente d’organiser pour «s’emparer du pouvoir», le Rassemblement national populaire tenait là son premier meeting. Mais je veux croire que ne se trouvaient là, du bétail, que les représentants d’une particulièrement basse espèce. La réunion avait été préparée avec de grandes précautions. On n’entrait qu’en montrant la carte du parti ou une carte d’invitation. Un de mes amis avait reçu une carte pour deux personnes. J’ai décidé d’aller voir. Il y avait salle Wagram cinq à six mille personnes, pas un ouvrier. La grande masse était composée d’employés, de boutiquiers, de faux intellectuels, les mêmes gens qui formaient il y a trois ans, les troupes du PSdF (cf. plus bas), de la Cagoule. Quand leurs anciens chefs parurent à la tribune, ils applaudirent. Le mouvement n’est ni national ni populaire, on en peut être dès maintenant assuré. L’espèce commune du petit bourgeois frénétique à manches de lustrine était la seule représentée. […] Alors un certain X… est venu devant le micro […] «Peuple de Paris, je fais serment devant toi…» C’était bête à pleurer. A ce paranoïaque trop sincère a succédé une espèce de bonimenteur que sa voix, ses gestes, son jeu, tout dénonçait comme la plus sincère crapule. Le bétail cagoulard a tout de suite reconnu son berger. […] Enfin, Déat a parlé. Il y a évidemment en lui un autre dynamisme que dans ses coéquipiers. Il a toujours le même accent auvergnat qu’il y vingt ans, à l’Ecole, une sorte de force rustique que discipline la rhétorique normalienne. De sa voix, de sa sincérité, je n’ose rien penser, voilà vingt ans qu’il aspire au pouvoir; il continue […] que lui importe le bétail pourvu qu’il en soit le berger. Une seule vraie passion l’inspirait hier : la haine du gouvernement de Vichy qui ne l’a pas fait ministre. Dans le gâchis où nous sommes, quelles chances cette prodigieuse bêtise, exploitée, disciplinée, organisée par ce paysan normalien a-t-elle de réussir ? Je ne les crois ni grandes ni nombreuses. Mais, Dieu…, que ce bétail est laid.

Marcel Déat et le Rassemblement National Populaire

Des études brillantes : il entre à l’Ecole normale supérieure, en 1914, la même année où il adhère à la SFIO ; agrégé et professeur de philosophie en 1920.

Jeune espoir socialiste, il est élu député en 1926, et devient un des chefs de file de la droite du parti. En 1932, il se présente dans la circonscription du XXe arrondissement de Paris, face au sortant, le communiste Jacques Duclos, et en sort vainqueur.

Les dissensions entre les tendances apparaissent dès 1929, Déat n’est pas marxiste, il est contre le principe de collectivisation et contre la révolution.

Il prône avec quelques autres un «néo-socialisme» qui réunit la classe ouvrière et les classes moyennes, une économie libérale mais contrôlée par l’Etat ; c’est un «planiste», une position qui heurte la gauche de la SFIO et qui va mener à la scission en novembre 1933. Déat et ses proches quittent le parti ainsi que 30.000 adhérents environ.

Le voilà chef d’un nouveau parti, le Parti socialiste de France – Union Jean Jaurès (PSdF). C’est un bon orateur, un concepteur de modèles politiques, sûr de ses convictions, doué d’un grand orgueil mais pas un organisateur ; son parti bat de l’aile, entre en crise permanente. Le petit PSdF s’allie alors à deux autres petits partis pour former l’Union socialiste républicaine (USR).

L’ex socialiste est un temps ministre de l’Air début 1936, quelques mois avant l’arrivée au pouvoir de Léon Blum et du Front populaire (auquel se rallie l’USR).

C’est à ce moment-là que s’opère le virage de Marcel Déat. Son modèle politique et économique change : il souhaite la mise en place d’un corporatisme, d’un syndicalisme obligatoire et apolitique, un rapprochement avec l’Allemagne. L’adhérent au «Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes», qui parlait d’une «course de vitesse» avec les fascistes, devenait un défenseur de leurs thèses.

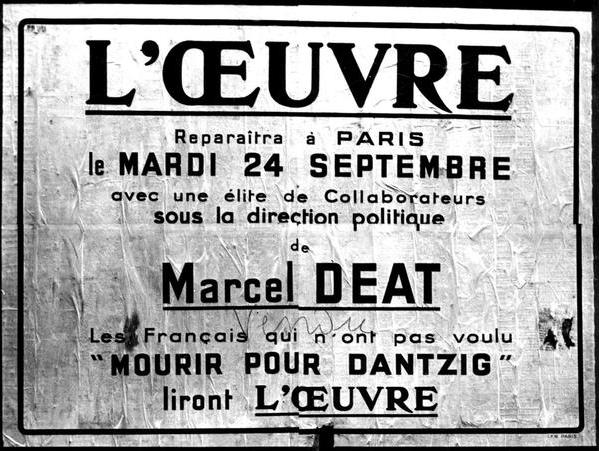

En 1939, il publie dans son journal, L’Oeuvre, un fameux article dénonçant les garanties données par la Grande-Bretagne à la Pologne, dont les contemporains retiendront la formule «Mourir pour Dantzig ?».

Après la défaite, son souhait est d’unifier les mouvements collaborationnistes ; il propose à Pétain de constituer un comité pour la constitution d’un parti unique. Le maréchal ne donne pas suite.

Déat, tout comme Doriot, se tourne alors vers les Allemands pour se consacrer à son activité de journaliste, du 21 septembre 1940, date de la reparution de son journal, jusqu’en août 1944, son credo étant la collaboration la plus étroite avec l’Allemagne, ainsi que le «nouvel ordre européen». Il participe, de ce fait, à la création de la Ligue des Volontaires Français et sa partie combattante au sein de la Wehrmacht. Il n’épargne pas Vichy et son chef dans ses articles : «les généraux allemands se reconnaissent à leurs revers, les généraux français aussi, mais ce ne sont pas les mêmes» ; le maréchal n’apprécie pas.

Marcel Déat se lance à nouveau dans l’aventure du «parti unique», mais en zone nord. Otto Abetz lui demande de fusionner avec le Mouvement socialiste révolutionnaire, mouvement violent et farouchement antisémite, fondé par Eugène Deloncle, ancien chef de la Cagoule, et Eugène Schueller, patron du groupe l’Oréal. Le Rassemblement national populaire naît en février 1941 mais l’association ne durera que quelques mois (cf. plus bas).

16 mars 1944, un des vœux de Marcel Déat est enfin exaucé, il entre dans le gouvernement Laval avec le portefeuille de ministre du Travail et de la Solidarité nationale, sous la pression de l’occupant, et ce, quelques mois avant la Libération, un mandat qui se réduit à peu de choses.

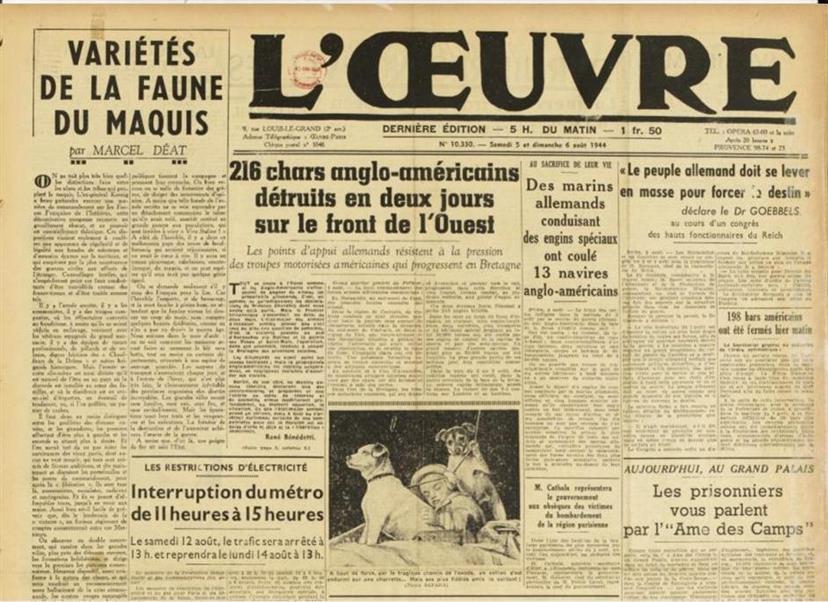

L’œuvre, 4 août 1944

17 août 1944, il est temps de fuir Paris, direction Nancy puis Sigmaringen qu’il quitte le 21 avril 1945, dans les bagages de Pétain. Sa cavale l’entraîne, lui et sa femme, à Feldkirch, Autriche (où il retrouve Abel Bonnard), puis le Tyrol pour franchir la frontière italienne ; à San Anton, la présence de l’armée américaine les force à fuir par les sentiers de montagne. Bolzano, Milan, Gênes et, enfin, Turin, dans un pensionnat pour filles. Il meurt en 1955 sous le nom de Delaveau à l’hôpital de Turin. Il avait été condamné à mort par contumace et à l’indignité nationale.

Jean Guéhenno, à propos de l’œuvre - «le journal le plus venimeux»

24 septembre 1940 : l’œuvre reparaît à Paris. Déat avec toutes les ressources de la sophistique normalienne argumente pour que de bon cœur nous acceptions le fait accompli et, sans rechigner, nous mettions à la besogne. Il part à la conquête de l’avenir. [..] Mais Déat et ses pareils partent-ils en effet à la conquêtre ou sont-ils entraînés à la dérive ? L’affiche qui annonce la publication de l’œuvre est d’un cynisme désarmant : «Tous ceux qui n’ont pas voulu mourir pour Dantzig liront l’œuvre». La lâcheté se donne pour le bon sens.

Le Rassemblement National Populaire

Le rapprochement entre RNP et MSR est voué à l’échec dès le début avec, côté RNP, des dirigeants issus pour la plupart de la gauche socialiste, et de l’autre, des activistes d’extrême droite, plus orientés vers les complots et les coups de main, dans la lignée des actions de la Cagoule. Après l’attentat de Paul Collette, ex camelot du roi, contre Pierre Laval et Marcel Déat, le 27 août 1941, Déat accuse le MSR d’en être l’instigateur. Le MSR est exclu en octobre 1941.

Le RNP retrouve une certaine cohérence avec une instance dirigeante composée de douze (ex)socialistes.

L’idéologie du RNP fait un peu le grand écart, favorable à un régime à parti unique et d'inspiration fasciste dans une Europe unifiée et socialiste, et en même temps républicain : maintien du suffrage universel, de l’école publique et de la laïcité. Selon Déat, Hitler est désireux d’effacer les frontières au profit d’échanges économiques équitables (la France verse chaque année au Reich des centaines de millions de francs au titre des frais d’occupation...).

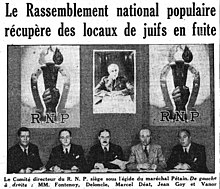

Le RNP occupe les locaux de la LICA

Collaboration étroite avec le régime nazi oblige, c’est un parti antisémite, moins virulent cependant que d’autres mouvements tels que le PPF. Il est vrai que Déat avait protesté dans les années 1930 contre l’antisémitisme hitlérien, notamment contre les lois de Nuremberg ; il est membre du comité France-Palestine et du Comité de défense des droits des israélites en Europe centrale et orientale. Déat, l'un des hommes politiques français qui protestent le plus contre l'antisémitisme, occupe maintenant avec son parti, les locaux aryanisés de la LICA, Lutte internationale contre l’Antisémitisme !

Les effectifs du RNP, en majorité issus des classes moyennes, ne dépasseront pas les 20.000 membres.

Les rivaux : Jacques Doriot et la PPF

Le Parti Populaire Français de Jacques Doriot

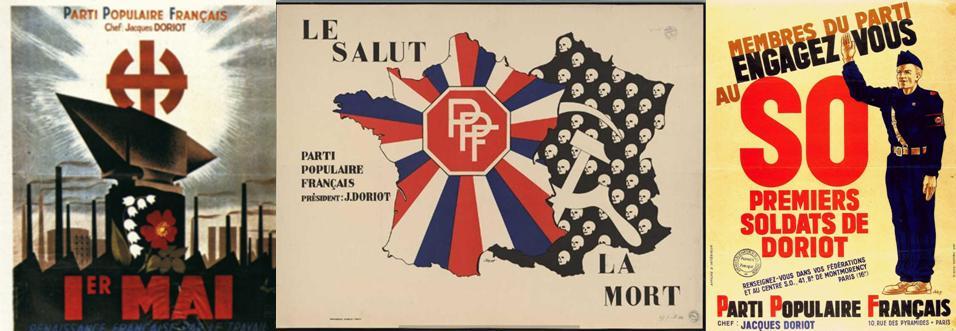

A sa création, en 1936, après la victoire du Front populaire, le PPF est avant tout un parti anticommuniste, nationaliste mais pas vraiment antiparlementariste. Il se défend d’être antisémite - Doriot entretient de bonnes relations avec la Ligue internationale contre l'antisémitisme -, ni xénophobe.

Un antisémitisme qui serait malvenu car le PPF est en partie financé par des industriels et des banques, dont plusieurs juives, qui souhaitent saper l’influence du Front populaire. De ce fait, le parti de Doriot va se nourrir de l’opposition croissante au Front populaire, en particulier de son partenaire communiste ; son ascension est rapide, atteignant plus de 100.000 membres en 1937.

Un tribun populaire soutenu par des patrons ne pouvait qu’engendrer un parti hétéroclite : les plus forts contingents viennent du parti communiste d’abord, puis des activistes des ligues nationalistes, les Croix-de-feu, l’Action française, les Jeunesses patriotes, Solidarité française ou encore d'anciens cagoulards ou camelots du roi. Auxquels s’ajoutent ensuite des militants issus des classes moyennes et de la bourgeoisie.

Bref, un parti populaire, national et social.

Son programme à l’origine est d’inspiration corporatiste en conservant des institutions républicaines mais avec un parlement aux prérogatives restreintes.

Des intellectuels et politiques de diverses sensibilités sympathisent ou adhèrent au PPF : Xavier Vallat (cf. 14), Pierre Taittinger, qui a participé aux événements du 6 février 1934, Drieu la Rochelle (cf. 09), Céline, Abel Bonnard, Pierre Pucheu (cf. 18), Bertrand de Jouvenel, Joseph Darnand, futur chef de la Milice, ou encore Jean Médecin, maire de Nice, ou Alexis Carrel, le médecin eugéniste. Ce qui fait dire à Jacques Benoist-Méchin : «Je n'hésite pas à affirmer qu'aucun parti politique français ne disposa jamais d'un pareil potentiel intellectuel».

Un succès de courte durée ; 1938 marque une évolution nette dans la ligne politique du parti avec l’approbation des accords de Munich par Doriot, entraînant le départ de plusieurs intellectuels, dont Drieu la Rochelle ; les premières discussions autour de la «question juive lui retirent le soutien du patronat et le départ de Pierre Pucheu ; «à la veille de la guerre, le parti de Doriot est en pleine déconfiture».

Après l’armistice, le PPF est interdit en zone sud avant d’être à nouveau autorisé par les Allemands en décembre 1941.

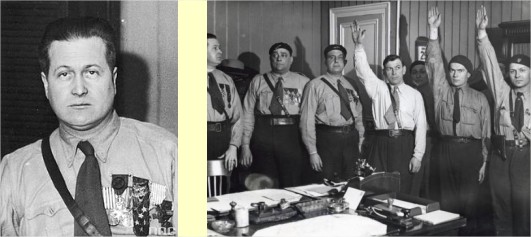

Jacques Doriot

«Doriot, dont les ambitions gonfleront à mesure que l’influence de Vichy baissera», dit Robert Aron.

Fils d’un forgeron et d’une couturière, ouvrier métallo qui a connu l’enfer du Chemin des Dames en 1917.

Elément prometteur du Parti Communiste Français, secrétaire général des Jeunesses communistes, membre du comité central en 1923 puis député de Saint-Denis l’année suivante, avant de devenir le maire de la ville en 1930.

Homme d’appareil calculateur, Doriot voit ses ambitions bloquées face à Maurice Thorez, d’autant plus qu’il prône un rapprochement avec la SFIO, contraire à la ligne de Moscou.

Il est exclu du parti en 1934.

Sa tentative de devenir une alternative à gauche est aussi un échec. C’est alors que commence sa dérive droitière à base d’un anticommunisme revanchard et d’une attirance vers l’Allemagne nazie. Il crée le Parti Populaire Français en 1936.

En 1937, la gestion de la mairie de Saint-Denis est entachée d’irrégularités, son mandat invalidé ; Doriot quitte alors son siège de député. C’est la rupture avec la IIIe République.

Mobilisé en 1939, le sergent chef Doriot se bat avec bravoure en juin 1940 et obtient la Croix de guerre.

Nouvelle frustration après l’armistice, la nouvelle ambition du chef du PPF est d’entrer dans le gouvernement de Vichy mais ses complots sont vains. Alors, il entre dans la collaboration avec l’occupant qui lui apporte son appui politique et matériel, en s’assurant toutefois que le PPF n’occupe pas une place prépondérante ; l’ambassadeur Otto Abetz veille à ce que la «France reste faible» (cf. 10). Doriot «il pourrait finir par s'imposer et susciter une mystique nationale capable de rénover la France dans le sens national-socialiste» écrit Abetz en 1942.

C’est après la rupture du pacte germano-soviétique et l’invasion de l’URSS que la collaboration de Doriot est poussée à l’extrême : il appelle à la mobilisation pour l’Allemagne, prend l’uniforme de la Wehrmacht, prête serment à Hitler et va combattre sur le front de l’Est où il passera 18 mois en 1943 et 1944.

En juin 1944, il s’exile en Allemagne, sur le lac de Constance. Il y caresse une nouvelle ambition : la création d'un «Comité de libération française» pour un nouvel «Etat populaire» en France. Sa chimère s’évanouit lorsque, le 22 février 1945, sa voiture est mitraillée par un avion. Doriot, blessé, tente de quitter le véhicule, mais une rafale le frappe mortellement lors d'un second passage du chasseur.

Le PPF, parti fasciste ?

Il présente beaucoup d’analogies avec le mouvement de Mussolini, une idéologie à cheval sur l’extrême gauche et le nationalisme, l’idée d’unir les classes par le corporatisme, la mise en place d’un rituel chez les militants (salut, serment de fidélité), le besoin de façonner un homme nouveau ayant le goût du risque, le sens du groupe et du sacrifice.

Mais le PPF ne s’est pas doté d’une organisation paramilitaire à la manière des squadre d’azione.

D’autres partis et mouvements collaborationnistes

Sont dits collaborationnistes les hommes, partis et mouvements, surtout parisiens, qui se réclament d’une collaboration totale avec l’Allemagne et qui prennent leurs distances avec le gouvernement de Vichy et la «Révolution nationale».

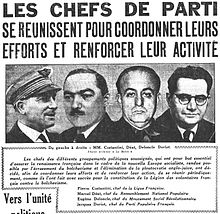

Déjà évoqué, le Mouvement social révolutionnaire (MSR)

«Nous voulons construire la nouvelle Europe en coopération avec l’Allemagne nationale-socialiste et toutes les autres nations européennes libérées comme elles du capitalisme libéral, du judaïsme, du bolchévisme et de la franc-maçonnerie [...], donner aux juifs qui seront conservés en France un statut sévère les empêchant de polluer notre race».

Sigle explicite

Voilà la profession de foi du mouvement d’Eugène Deloncle qui, à côté des anciens de la Cagoule dont il est le prolongement, accueille des membres du patronat à la suite du propriétaire de l’Oréal, Eugène Schueller, ou encore l’éditeur Robert Denoël (cf. 09), Georges Soulès, qui se fera connaître dans la sphère littéraire sous le nom de Raymond Abellio, etc.

Le mot d’ordre, l’action, raison pour laquelle Deloncle et Schueller fondent la Légion des volontaires français contre la bolchévisme (LVF) dont de nombreux membres iront se battre sur le Front russe.

Malgré les subsides accordés par les Allemands, le mouvement connaît des problèmes financiers en 1942 qui amèneront à l’éviction de Deloncle à la suite d’un «putsch» mené par Georges Soulès et Jean Filiol, ex camelot du roi, soupçonné d’avoir assassiné pour le compte de Mussolini les frères Rosselli, opposants socialistes en 1937.

Jean Filiol, Eugène Deloncle, Eugène Schueller

Le mouvement par la suite connaît le déclin puis la quasi disparition en 1943. Des militants rejoignent le PPF, d’autres se rapprochent de la Résistance, tels Georges Soulès et Jehan de Castellane. Ce dernier pourrait être involontairement à l’origine de l’arrestation de Jean Moulin : par son intermédiaire, un policier à la solde de l’Abwehr entre en contact avec l’envoyé en zone nord de son ami Pierre de Bénouville, René Hardy.

Jean Filiol, lui, rejoint la Milice début 1944 et sévit pendant trois mois dans le Limousin, laissant dans la région un «souvenir épouvantable». Il s’enfuit en Espagne franquiste où il deviendra employé puis responsable de la filiale espagnole de … l’Oréal.

Les membres du MSR seront jugés en octobre 1948, plusieurs seront condamnés à mort pour trahison.

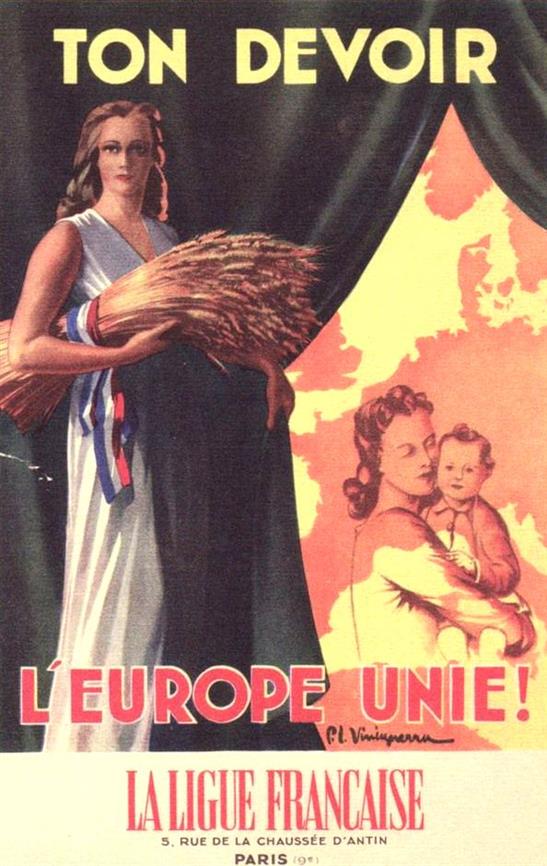

La «Ligue française» de Pierre Costantini

Plus précisément «Ligue française d’épuration, d’entraide sociale et de collaboration européenne». A l’origine, Pierre Costantini, grand invalide de la Première guerre, autre cofondateur de la LVF (Ligue des Volontaires Français contre le bolchévisme).

La Ligue française est un groupe violent qui change de nom après l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht pour devenir Ligue française antibritannique et antibolchéviqueF:_occupation

Costantini sera jugé en 1952 et considéré partiellement irresponsable, se prenant pour Napoléon. Il est condamné à 15 ans de travaux forcés, commués en 15 ans de réclusion en raison de son âge et séjournera plusieurs années en milieu psychiatrique.

Le «Mouvement franciste» de Marcel Bucard

Fils d'un boucher, engagé volontaire en 1914, caporal à 19 ans, capitaine en 1918, à jamais marqué par les horreurs du Chemin des Dames.

Il prend part aux mouvements d'anciens combattants, adhère au Faisceau de Georges Valois, premier parti à se revendiquer ouvertement du fascisme tout comme le Mouvement franciste que Bucard va ensuite fonder en 1933.

Comme Doriot ou Déat, Marcel Bucart n’exprime d’abord aucun antisémitisme, «imbécile et odieux», selon ses propres termes, il vante au contraire l’amitié des tranchées et la tolérance entre Français de toutes confessions. L'interdiction de son mouvement en 1936 par le Front populaire de Léon Blum le fait basculer dans l'antisémitisme le plus radical. Il attribue alors aux Juifs «une fonction de désagrégation sociale» et «un goût presque inné de la dépravation», comme il l'écrit dans L'Emprise juive en 1938.

En 1941, Bucard reforme son mouvement, sous le nom de Parti franciste, un des mouvements collaborationnistes les plus extrémistes. Le 17 juin 1944, Bucard informe ses militants qu’ils peuvent s'engager dans la Wehrmacht ou les Waffen-SS. «Avant tout pour nous, la vérité est vers Hitler et vers Mussolini»

Une bande de gangsters : à la différence de Doriot ou Déat, Bucard peut disposer d’une milice privée, la «Main bleue». Dévoué à son chef, le soi-disant groupe d’autodéfense se livre à des rixes, des actes d’intimidation, des assassinats, en particulier contre les commerçants. Bucard est arrêté le 4 juillet 1944, après un pillage dans la boutique d’un joaillier juif et une soi-disant perquisition dans son appartement. L’affaire tourne mal, ses gardes du corps abattent deux policiers. Bucard et ses complices sont écroués à la Santé. À son domicile, place des Ternes, la police découvre une grosse somme d’argent et des bijoux volés. Son protecteur, Otto Abetz, rend visite à Bucard dans sa cellule ; l’affaire est étouffée, Bucard est libéré fin juillet.

Il est arrêté en juin 1945, condamné à mort le 21 février 1946, fusillé le 19 mars, dans les fossés du fort de Châtillon.

-------------------

Des partis et mouvements qui n’ont jamais provoqué de vague d’adhésions dans la population française.

Pour en savoir plus

Pascal Ory, Les collaborateurs, 1940-1945, Editions du Seuil, 1976

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Doriot

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_populaire_français

Sur Bucard :

https://www.retronews.fr/politique/bonne-feuille/2018/08/28/collabos-rechappes-epuration

Sur Marcel Déat :