45 – La Maison du Fontainier

42, avenue de l’Observatoire

Si la rive droite est dotée de 13 fontaines au début du XVIIe siècle, la rive gauche en est dépourvue. Henri IV et son ministre Sully se préoccupent du problème depuis 1594. Ce dernier envisage de reprendre la solution gallo-romaine, capter les eaux du plateau de Rungis, où des terrains sont acquis en 1609.

L’assassinat du roi le 14 mai 1610 met un terme provisoire au projet.

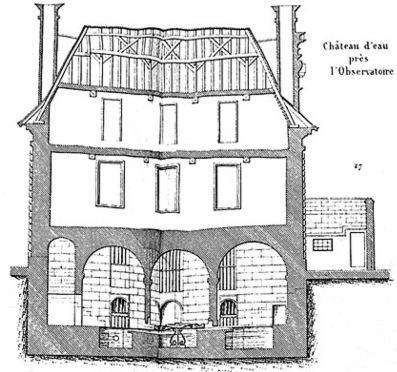

Quelques années plus tard, la reine mère et régente, Marie de Médicis, reprend le projet. En 1612, elle a fait l’acquisition du domaine dit « du Luxembourg » et quelques lots adjacents afin d’y édifier un palais mariant les styles français et florentin, et d’aménager un vaste jardin avec bassins et jeux d’eau. L’aqueduc Médicis est mis en service en 1623. 13km de long et 27 regards (cf 5, 40,43). Le regard n° 27, dit du château d’eau de l’Observatoire, est aujourd’hui connu sous le nom de Maison du Fontainier.

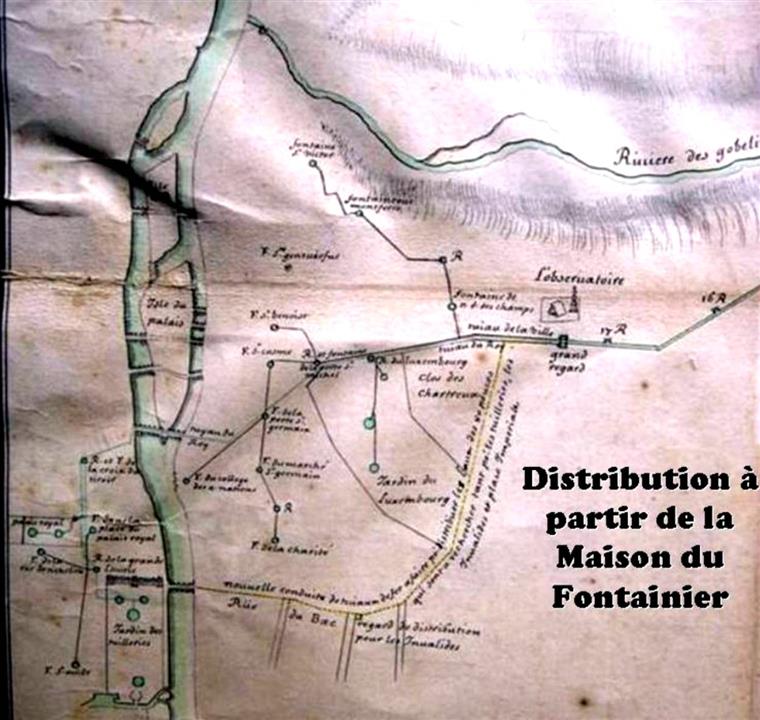

C’est l’ouvrage terminal de l’aqueduc Médicis et le point de départ de la distribution de l’eau dans différents quartiers de la rive gauche, et même de la rive droite.

L’édifice est construit en 1619, quelques années après le début des travaux de l’aqueduc. Les architectes en sont l’hydraulicien italien Thomas Francine (Francini) et Salomon de Brosse, concepteur du palais du Luxembourg. L’eau arrive au regard n° 27, le 19 mai 1623.

Le logement du fontainier, « l’Entrepreneur », se trouvait en surface Le premier à y habiter fut logiquement Thomas Francine, puis ses descendants, tous fontainiers, de 1623 à 1781.

Le fontainier avait en charge la gestion de l'aqueduc et la répartition du débit. Il se rémunérait en vendant des concessions à des hôtels particuliers ou des communautés religieuses (une forme de privatisation de l’eau publique avait pourtant été supprimée par Henri IV).

La distribution de l’eau se faisait en sous-sol, à partir de trois bassins :

Le bassin du Roi.

Le bassin de l’Entrepreneur, destiné en particulier aux Carmélites, fg Saint-Jacques.

Le bassin des « eaux du peuple », pour les fontaines publiques de la rive gauche.

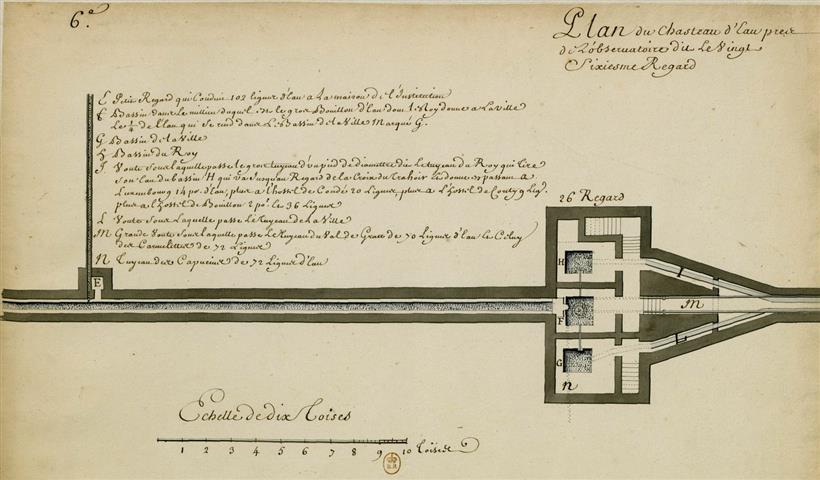

Plan du château d’eau de l’Observatoire et du 26ème regard

Chacun de ces bassins se trouvait dans une salle voûtée en berceau et munie d'une fenêtre d'aération. Des 3 bassins partaient trois tuyaux en plomb, de diamètres différents, suivant la rue d'enfer (rue Denfert-Rochereau) jusqu'à un regard dit de "la demi-lune", puis prenaient alors trois directions différentes :

Le bassin du roi est prioritaire, il devait toujours être plein - 18 pouces (560 m3/jour) lui étaient réservés. Les eaux étaient destinées au palais du Luxembourg et à ses jardins. Puis, à partir de 1643, une canalisation amena l’eau rive droite, lorsque la belle-fille de Marie de Médicis, Anne d’Autriche, s’installa au Palais-Royal avec le jeune Louis XIV. Mélangée à l'eau pompée à la Samaritaine, elle alimentait aussi le jardin des Tuileries ainsi que quelques fontaines publiques, telle celle du Trahoir (cf. 30). La « part royale » du débit était de 40%.

La conduite de "l'entrepreneur", 31% de l'eau, bifurquait vers l'est pour desservir 4 fontaines :

la fontaine des Carmélites, faubourg Saint-Jacques

la fontaine du Pot-de-Fer, à l’angle de la rue du Pot-de-Fer et de la rue Mouffetard

la fontaine Saint-Magloire, faubourg Saint-Jacques

la fontaine de Censier, aujourd’hui disparue, à l’angle de la rue Mouffetard et de la rue Censier

la fontaine de Saint-Benoît (face au Collège de France)

la fontaine de Sainte-Geneviève (au croisement de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève et de la rue Descartes)

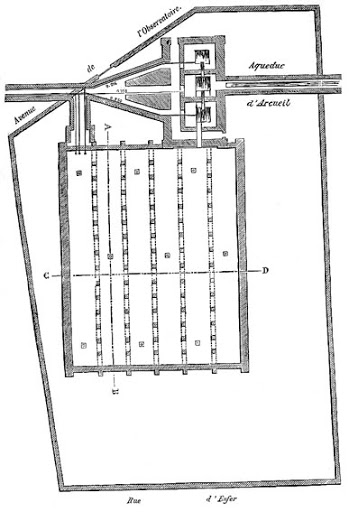

Le bassin collecteur du XIXe siècle

Les trois bassins et le bassin collecteur du XIXe siècle

Gallica.bnf.fr

Aussi étrange que cela puisse paraître, il a fallu attendre le XIXe siècle pour avoir l’idée de stocker l’eau au lieu de la laisser couler, y compris la nuit.

En 1845, les ingénieurs Lefort et Mary ajoutèrent un réservoir à proximité des trois bassins, d’une capacité de 1.000 m3. A l’aide d’une pompe à feu, une conduite propulsait l’eau jusqu’aux réservoirs de l’Estrapade, situés à proximité du Panthéon, et faisant office de châteaux d’eau.

Décrépitude et restauration

La mise en service de l'aqueduc de la Vanne en 1874 rend inutile l’alimentation des réservoirs du Panthéon ; l'eau d'Arcueil reprend alors sa destination première : les fontaines du Luxembourg et de l'avenue de l'Observatoire.

En 1904, l'eau de l'aqueduc alimente le lac du parc Montsouris.

La Maison du Fontainier est abandonnée par le Service des Eaux en 1866, occupée par le couvent du Bon-Pasteur ; les sous-sols sont abandonnés, remplis de déblais et déchets.

Ils seront restaurés à partir de 1996 par l'association "sauvegarde et mise en valeur du patrimoine du Paris historique" (membre de l'union Rempart) qui y a créé un chantier de jeunes.

L’association Paris Historique organise régulièrement des visites commentées de ces lieux.

A titre d’exemples, deux fontaines alimentées par les eaux de Rungis : la fontaine des Quatre Saisons (48), la fontaine Médicis (49)

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_du_Fontainier

http://ruedeslumieres.morkitu.org/apprendre/medicis/reservoir/index_reservoir.html

Visite du site

Photos :

Arrivée de l’aqueduc Médicis derrière le bassin de l’Entrepreneur

Bassin du roi

Départ des trois conduites :

« eaux du peuple », « eaux de l’entrepreneur ou des Carmélites », « eaux du roi »

Le bassin collecteur du XIXe siècle

Fontaine Censier par Charles Marville (1865)

Au croisement de la rue Censier et de la rue Mouffetard

De ces quatre fontaines, seule subsiste celle du Pot-de-Fer.

La conduite des "eaux du peuple", 28% de l'eau, alimentait un réservoir situé porte Saint-Michel, ou porte d’Enfer, à l'angle des actuels boulevard Saint-Michel et rue Monsieur-le-Prince. De là, la canalisation alimentait 7 fontaines:

la fontaine de Garancière

Un habitant du site

la fontaine Saint-Côme

la fontaine des Cordeliers (emplacement de l’Ecole de Médecine)

la fontaine de l'Abbaïe

la fontaine de la Charité (rue Taranne, absorbée par le boulevard Saint-Germain, au niveau de la rue Saint-Benoît)

Pour la rive droite, à côté de la conduite qui traversait le Pont-Neuf vers le réservoir du Palais-Royal, une autre traversait la Seine par le pont Notre-Dame, vers une fontaine sur la place de Grève.

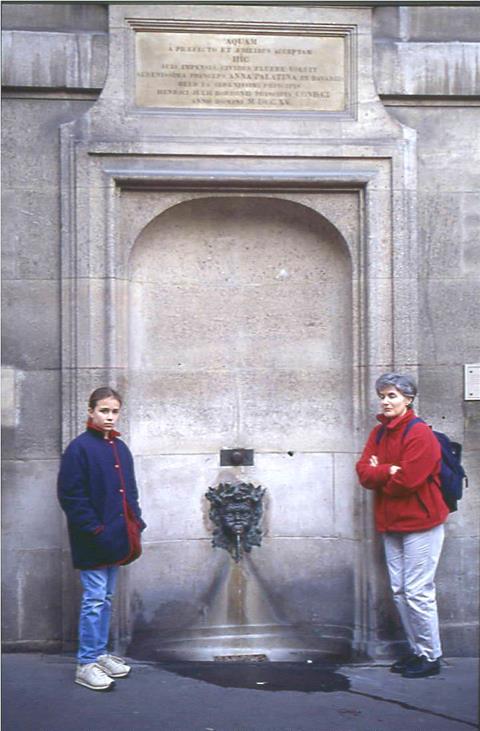

Fontaine Palatine (alimenté par Médicis, clin d'oeil à la famille)