Ce curieux nom de « trahoir », anciennement tiroir, tient au fait que l'on tirait les étoffes sur la place. La place du Trahoir, si petite qu’elle soit, fut un des carrefours les plus animés de Paris pendant des siècles.

Place du Trahoir, lieu historique

Un lieu chargé d’histoire et de légende puisqu’on prétendait que la fameuse reine Brunehaut, rivale de Frédégonde et âgée alors de 80 ans, y fût traînée à la croupe d'un cheval fougueux par décision des seigneurs d’Austrasie, et ce, jusqu’à ce qu’elle fût mise en pièces. Cela se passait en 613, mais plutôt à Chalon-sur-Saône.

Le 14 mai 1610, Henri IV, inquiet de l’état de santé de Sully, quitte le Louvre et dit à son cocher : « Par la Croix du Trahoir ». Quelques centaines de mètres plus loin, Ravaillac bondit à la fenêtre du carrosse.

On peut rêver que Savinien de Cyrano de Bergerac (né en 1619) et Jean-Baptiste Poquelin (né en 1622), tous les deux enfants du quartier, ont joué ensemble sur cette place.

26 août 1648, la « journée des barricades » : après l'arrestation de Pierre Broussel, membre du Parlement de Paris, le Président Molé est, ici, pris à partie ici par 200 Parisiens : « Tourne, traître, et si tu ne veux pas être massacré, ramène-nous Broussel ou alors le Mazarin en otage ». Le mouvement se répand comme une traînée de poudre, 1.200 barricades se dressent dans la journée à Paris. C’est la Fronde ; le tout jeune Louis XIV, la reine-mère et Mazarin sont chassés de la ville par l'émeute.

Un noble, le duc de Beaufort, prend fait et cause pour le soulèvement. La Fronde bourgeoise devient Fronde des Nobles

Le Président Molé, saisi par les factieux, au temps des guerres de la Fronde. François-André Vincent, 1779

Place du Trahoir, lieu patibulaire

Lieu patibulaire, au sens originel du terme, c’est-à-dire lieu où s’exécute la décision de justice.

Il y eut, pendant longtemps sous l’Ancien Régime, une roue et une potence sur cette place, cette dernière ayant donné son surnom à la rue de l’Arbre Sec.

On décapita, on pendit, on roua aussi à cet endroit, jusqu’en 1698. Des luthériens furent brûlés vifs en 1535.

En 1650, les trois assassins du baron de Saint-Eglan, tué lors de l'attaque du carrosse du duc de Beaufort, y furent exécutés. Dix ans plus tard, un marquis huguenot fut décapité pour avoir enfreint les ordres de Louis XIV interdisant le rassemblement de gentilshommes.

C’est par ailleurs ici que l’évêque de Paris faisait appliquer les peines de mutilation de membres ordonnés par son tribunal ainsi que l’essorillement aux serviteurs indélicats (couper les oreilles). Avoir ses deux oreilles valait tous les certificats. On coupait de préférence l’oreille gauche car il y passait un nerf qui, une fois coupé, empêchait l’engendrement « afin que cette race ne laisse au monde une engeance méchante et vicieuse ». Cette pratique dura jusqu’en 1739.

Mais la place était exiguë et on se bousculait. Plusieurs personnes furent piétinées en 1737 lors de la décapitation d’un assassin.

Piètre consolation avant le supplice, les condamnés pouvaient aller prier et faire amende honorable face à une croix, qui fut détruite en 1789. Son soubassement en pierre servait d'étal à des bouchers et marchands de légumes.

La Fontaine de la Croix du Trahoir (ou de l’Arbre Sec)

La fontaine fut érigée sous François Ier, en 1529. Décorée par Jean Goujon (tout comme la fontaine des Innocents), elle se trouvait au centre de la petite place.

Reconstruite en 1606 puis déplacée en 1636 à son emplacement actuel pour améliorer la circulation dans la rue Saint-Honoré, là où le prévôt François Miron avait déjà installé un réservoir.

Elle fut alimentée par les eaux du Pré-Saint-Gervais, puis par les eaux de la Samaritaine qui se mélangèrent plus tard aux eaux de l’aqueduc Médicis dont une canalisation passait sous le Pont-Neuf.

En très mauvais état, Louis XVI confia sa restauration à Soufflot en 1776 - on prend soin de faire une copie exacte de la nymphe de Jean Goujon . Elle est alors alimentée par la conduite d’eau en provenance de la machine à feu des frères Périer, laquelle passe sous les pavés de la rue Saint-Honoré.

Le bâtiment comporte donc un réservoir, le mécanisme de répartition des eaux entre la fontaine et les concessions, ainsi que le logement du fontainier chargé de cette tâche.

Les locaux sont occupés par les fontainiers jusqu'au milieu du XXe siècle, puis font office de consulat pour Andorre à partir de 1966. Inoccupé de 1995 à 2002, il a ensuite été squatté par un collectif d'artistes, le Laboratoire de la création (http://www.cnap.fr/le-laboratoire-de-la-creation-0)

La fontaine porte l'inscription suivante : Louis XVI, la première année de son règne, ordonne pour le bien public que le château d'eau de l'arc de Julien, vétuste et en mauvais état, soit complètement réédifié avec plus d'élégance par Charles Claude d'Angiviller surintendant des Bâtiments du Roi.

Il faut entendre par arc de Julien, l’aqueduc Médicis (cf. 5) qui suivait plus ou moins le parcours de l’antique aqueduc gallo-romain. L’empereur Julien l’Apostat résida à Paris bien après l’édification du vieil aqueduc.

Sources principales :

Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (éditions de Minuit)

Wikipedia

Autres sites :

https://monparismedieval.blogspot.com/2012/10/la-place-de-la-croix-du-trahoir.html

http://www.paris-autrement.paris/fontaine-de-la-croix-du-trahoir-paris/

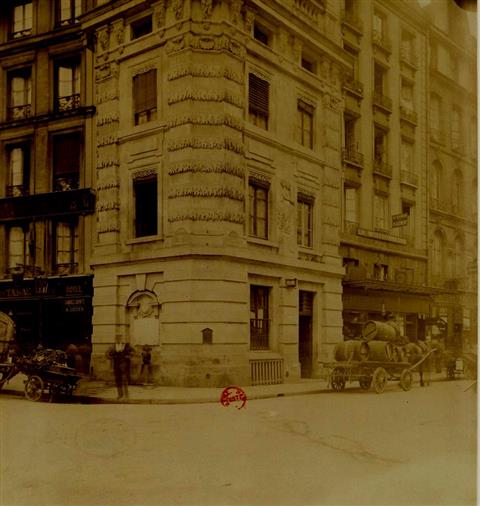

A gauche, fontaine de l’Arbre Sec photographiée en juin 1899 par Eugène Atget (Gallica.bnf.fr)

A droite, ancien regard de la Fontaine de la Croix de Trahoir

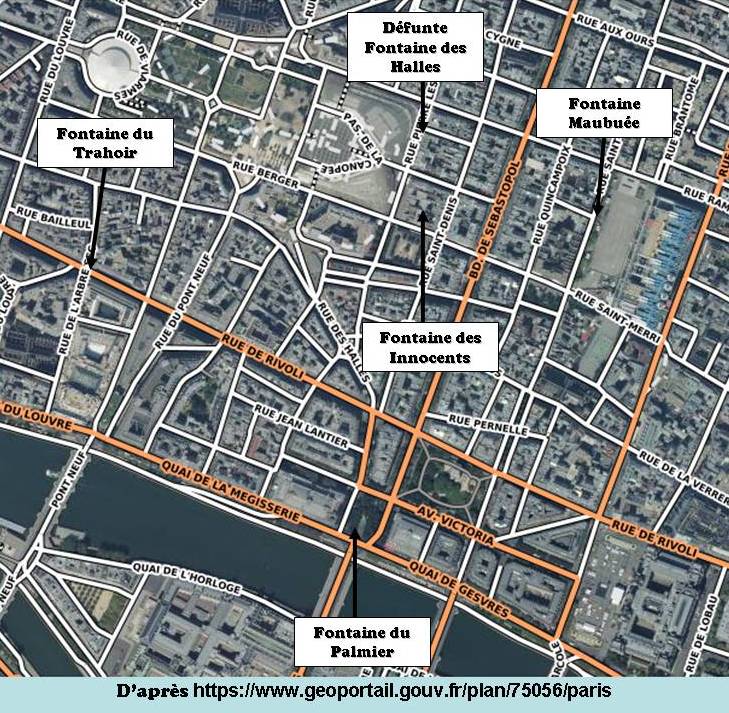

30 – La fontaine du Trahoir

111, rue Saint-Honoré, à l’angle de la rue de l’Arbre Sec