18 : Pont Notre-Dame

C'est de ce pont que l'inspecteur Javert se suicide en sautant dans le fleuve.

L'un des deux plus vieux ponts de Paris avec le Petit-Pont (cf.17).

Du pont romain aux planches de Mibray

Lutèce se caractérise par deux ponts : le grand et le petit. Le petit détermine l’axe principal de la ville gallo-romaine, le cardo maximus. Le Grand Pont, celui que le chef gaulois Camulogène aurait brûlé et que les Romains vont se dépêcher de reconstruire en pierre, est approximativement entre l’île et la rue Saint-Martin. Il est donc dans le prolongement du Petit-Pont (cf.17), et joint l'île de la Cité à la rive droite, marécageuse et très peu habitée à l'époque.

En 845, tous deux sont encore en place, mais fatigués, lorsque se précisent les menaces vikings, Charles le Chauve ordonne leur restauration mais le Grand pont est détruit lors du long siège de 885-887. La communication entre la rive droite et l'île se fait alors en aval par une digue défensive édifiée en 877, digue qui précède, en quelque sorte, le futur pont aux Changes (cf.20).

Du vieux pont romain, il ne reste que les piles sur lesquelles on installe un semblant de passerelle les planches de « Mibray », qui n’avancent guère au-delà du milieu du grand bras ; il donne accès aux bateaux-moulins amarrés dans le courant.

Les « planches de Mibray », contraction de emmi le brai, signifie « au milieu du marais » ; pour protéger l'île de la Cité, on retirait les planches jusqu'au milieu du fleuve dans sa partie marécageuse.

La passerelle souffre de plusieurs crues, dont celles de 1280 et 1325, et finit par être emportée en 1406.

Le pont de 1413 et la catastrophe de 1499

« Ce dit jour (31 mai 1413), le pont de Planches-de-Mibray fut nommé le pont Notre-Dame, et le nomma le roi de France Charles, et frappa de la trie sur le premier pieu […] et c'étoit de dix-heures au matin. »

La reconstruction du Grand-Pont a donc été enfin décidée et Charles VI le baptise ce 31 mai sous le nom de Pont Notre-Dame. C'est un solide ouvrage de bois reliant l'île de la Cité à la rue de la Planche-Mibray (aujourd'hui rue Saint-Martin) sur dix-sept rangées de piles, il ne fut achevé qu'en 1421.

La municipalité a l'autorisation de bâtir 60 maisons sur ce pont long de 354 pieds, 30 de chaque côté avec de riches boutiques, librairies ou armureries qui en faisaient la réputation (l'important trafic sur les ponts en fait une zone de chalandage recherchée). A ces habitations s'adjoignent plusieurs moulins sur les piles.

Les revenus que la Ville prélève sur les maisons ne sont, hélas, pas utilisés pour pourvoir à son entretien et, le 25 octobre 1499, une crue perce une large brèche provoquant la précipitation des maisons dans le fleuve avec un fracas horrible.

Tenus pour responsables d'avoir négligé les avertissements sur l'état de délabrement du pont, le prévôt des marchands et les échevins sont mis en accusation par le parlement et emprisonnés. Destitués, déclarés « inhabiles à tout office » et condamnés à de fortes amendes, ils moururent tous en prison !

Le pont de 1512, le plus élégant d'Europe

La reconstruction est rapidement décidée ; la nouvelle version sera en pierre avec six arches de six à sept mètres d'ouverture. Celui-ci supporte le poids des chariots qui font trembler le Pont-au-Change.

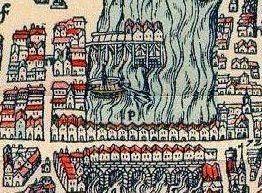

Le pont sur le plan de 1552

En attendant son achèvement, un bac est mis en place ; l'ouvrage est enfin terminé en 1512.

Le drame de 1499 n'empêche pas la construction à nouveau de maisons sur son tablier, 68 cette fois-ci, toutes de même hauteur, six étages, et de même structure, très élégantes, des niches accueillent des statues royales aux extrémités, des portraits de roi ou des termes (pilastres sculptés de figures humaines) sont en façade et les maisons sont numérotées en lettres d'or ; c'est le premier numérotage dans Paris, pair d'un côté, impair de l'autre.

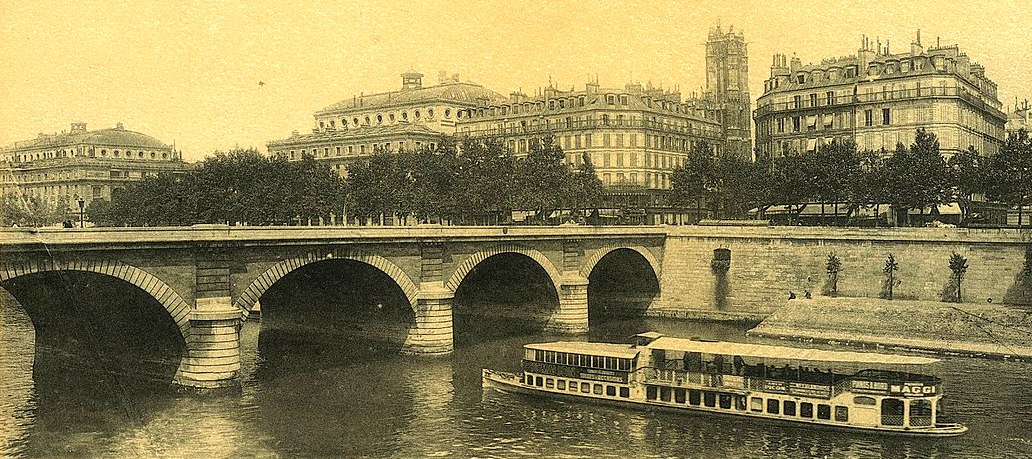

Le port au blé avec, au fond, le pont Notre-Dame (Carnavalet)

Il est considéré comme le plus élégant d'Europe et attire les foules. François Ier y fait son entrée triomphale dans Paris en 1515.

Vue perspective des Illuminations du pont Notre-Dame en réjouissance du rétablissement de la santé de Louis XIV, le 30 janvier 1687.

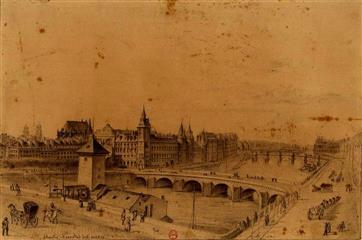

Autre vue, au XVIIIe siècle

Au XVIIe siècle, les boutiques sont presque toutes occupées par des marchands d'art : Watteau en fait une représentation dans son tableau L'Enseigne de Gersaint.

Watteau – L'Enseigne de Gersaint (Charlottenburg, Berlin)

En amont du pont Notre-Dame, une passerelle menant à des moulins (installés de préférence au milieu du bras, où le courant est le plus fort

Mais le temps fait son œuvre et en 1769, décision est prise de détruire les maisons devenues insalubres, "lors de cette suppression, il sera pratiqué des parapets et trottoirs de largeur convenable, des deux côtés." Une opération qui touchera tous les ponts parisiens encore habités.

En 1786, la destruction est effective et on en profite pour adoucir la pente.

La démolition des maisons sera ordonnée en 1786, tableau de Hubert Robert (Louvre)

Le "pont du Diable"

Le pont qui lui succède en 1853 est bâti sur les mêmes fondations pour des raisons d'économie. Il n'a que cinq arches, son tablier est abaissé de 2,7 m.

Mais le dessin des piles n'est pas dans l'axe du courant à cet endroit, ce qui provoque de nombreux accidents de navigation, on en compte pas moins de 35 entre 1891 et 1910, ce qui lui vaut le surnom de « pont du Diable ».

Le pont actuel de 1919

Pour remédier au problème, le service des ponts de Paris décide de démolir les trois arches centrales et les remplacer par une arche de 60 mètres d'ouverture.

Ce nouvel ouvrage est conçu par Jean Résal, déjà auteur du pont Mirabeau (cf.35) et du pont Alexandre-III (cf.27).

La pompe Notre-Dame

Joutes près du pont Notre-Dame, la pompe Notre-Dame (Raguenet, 1757, Carnavalet)

En 1669, Paris compte une trentaine de fontaines publiques pour une population de 450.000 habitants. Daniel Jolly, gouverneur de la pompe de la Samaritaine (cf.21), propose la construction d’une nouvelle pompe, sur le pont Notre-Dame et sur le même principe de pompes aspirantes et refoulantes que pour la pompe de la Samaritaine. On en construira deux.

Installées au milieu du bras de la Seine et en aval du pont, elles sont en mesure de fournir 1 500 m3 d’eau par jour alors que la Samaritaine n’en fournissait que 500 à 700 et l’aqueduc Médicis 1 200 (surtout pour le palais du Luxembourg).

Les pompes Notre-Dame alimentent une quinzaine de fontaines supplémentaires rive droite et rive gauche, ainsi que quelques concessions.

Mais dès 1678, les premières réparations s’imposent, puis à nouveau en 1700. Un peu plus tard, on met en place une machine capable de monter l’eau dans un réservoir situé au sommet d’une tour carrée de six étages, mettant à disposition 2.000m3 par jour.

En 1786, la première machine cesse de fonctionner, on réussit à faire fonctionner la deuxième jusqu’en 1858. Les vastes travaux d'adduction de l’ingénieur Belgrand sous le second Empire rendront caduque la pompe Notre-Dame qui sera détruite en 1861.

(musée du Petit Palais)