21 : Pont Neuf, le pont le plus ancien de Paris

Avant le pont

Sous le règne de Henri III, Paris compte 300 000 habitants et, seulement, quatre ponts, plus ou moins vétustes selon la date de leur dernière reconstruction, très encombrés, supportant mal le poids des charrois ; pour passer d'une rive à l'autre, il faut aussi emprunter les rues de l'île de la Cité, tout aussi encombrées.

Genèse

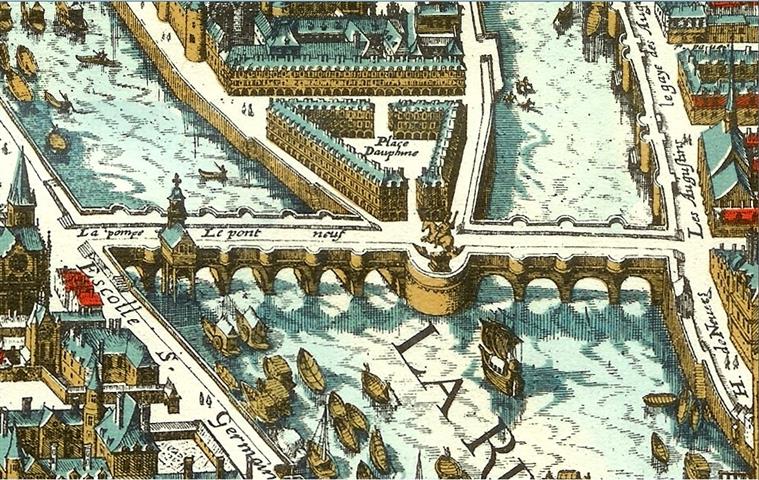

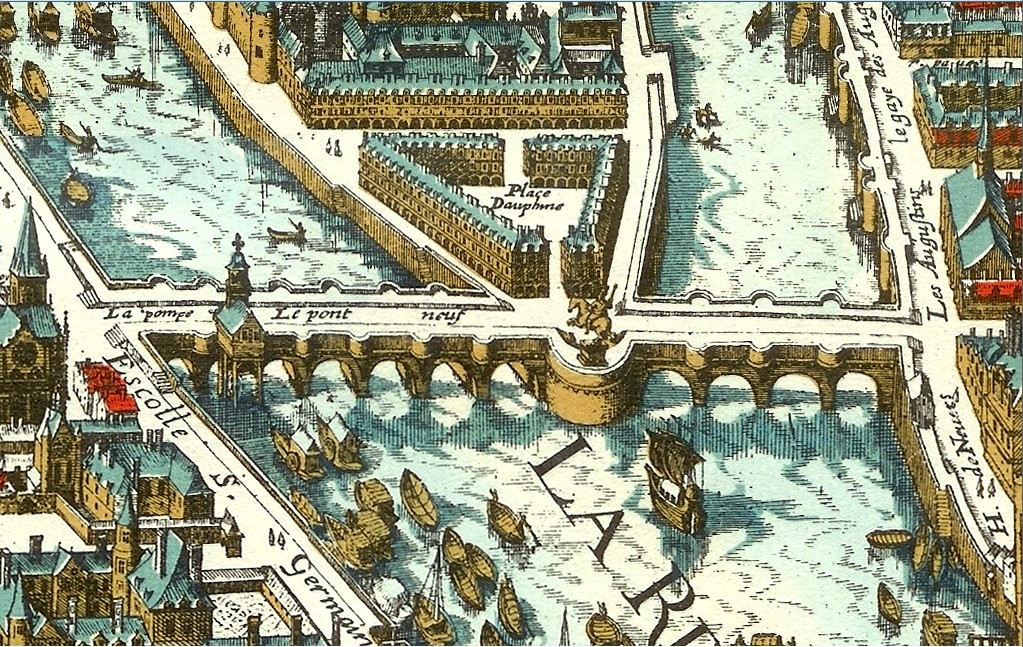

En 1577, Pierre Lhuillier, prévôt des marchands, prie instamment Henri III de faire construire un nouveau pont pour relier les deux rives directement. On décide qu'il passera à la pointe avale de l'île de la Cité où se trouve le verger du roi et une grève, à l'emplacement d'un bac, qui ne fonctionnait plus après le coucher du soleil. Le pont permet aussi la jonction de l'île aux deux îlots qui lui font face.

Le 31 mai 1578, le roi quitte le Louvre dans une barque richement décorée pour venir poser la première pierre en présence de sa mère, Catherine de Médicis, et de sa femme, Louise de Lorraine-Vaudémont.

On commence par installer une passerelle en bois pour le travail des ouvriers, le transport des matériaux ; elle restera très longtemps en place, la construction sera profondément perturbée par les troubles politiques et religieux, le conflit entre la Ligue catholique qui tient Paris et le roi Henri III puis Henri IV, dont un terrible siège de la ville qui dura quatre ans. Les travaux ainsi ont été suspendus de 1588 à 1598.

Ce n'est qu'au printemps 1603 que Henri IV pourra se risquer à traverser le pont, mais seulement sur un tablier de planches qu'on a installé sur les voûtes !

Il ne sera complètement achevé qu'en 1607, soit 30 ans après la pose de première pierre !

Un pont innovant

Aujourd'hui « pont Neuf », longtemps écrit « Pont-Neuf ».

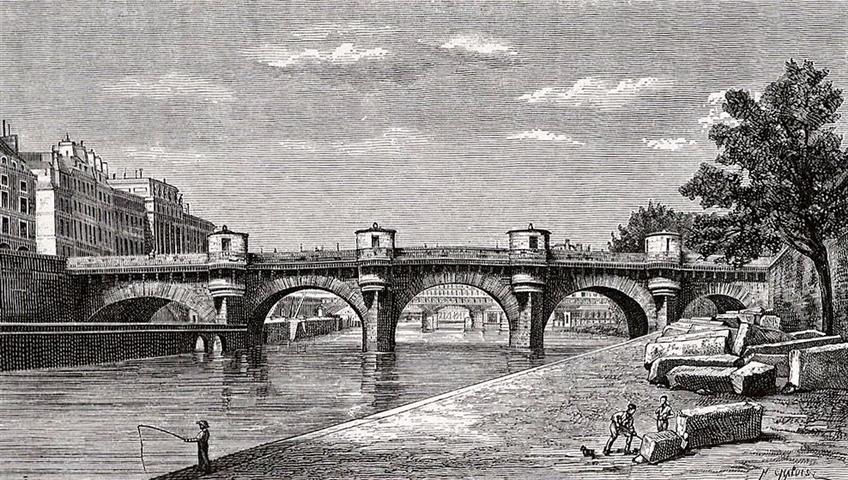

Innovant car il est tout d'abord le premier pont de pierre de Paris à traverser entièrement la Seine (il reste, après les ponts aval et amont du périphérique, le troisième plus long pont de Paris, 238 m).

Il ne porte pas de maisons, selon la volonté de Henri IV qui voulait profiter de la vue sur la Seine et sur le Louvre. Contrairement à l'avis du premier architecte chargé des travaux, Baptiste Androuet du Cerceau, dont le fils fit les dessins du pont au Change de 1647 (cf.20) qui avait prévu des caves dans les piles, bouchées par la suite.

Autre nouveauté, la présence de trottoirs hauts mettant les piétons à l'abri de la boue, des chevaux et des roues des voitures.

Dans les corbeilles en demi-lune sont érigés de petits bâtiments abritant des boutiques.

Une riche décoration le long du rebord extérieur du parapet, 381 mascarons (ou masques grotesques), figures servant depuis l'Antiquité de protection contre les mauvais esprits. Des sculptures presque toutes différentes.

Enfin, quelques années plus tard, il sera le premier pont de Paris à disposer d'une statue équestre.

C'est aussi une opération d'urbanisme : côté rive gauche, le pont ne mènant à rien d'autre qu'aux jardins des Grands-Augustins, on perce donc la rue Dauphine. Sur l'emplacement du verger du roi est aménagé la place Dauphine, un triangle bordé sur ses trois côtés de maisons toutes identiques.

Un succès prodigieux

Dès son ouverture, c'est le lieu incontournable des Parisiens, toutes classes confondues, « sur le Pont-Neuf se mêlent les panaches, les soutanes, les pourpoints sévères, les robes de satin ou de futaine, les livrées et les loques ».

Voici le témoignage d'un témoin de 1630 : « que de séduction se déploie pour attirer les badauds. Les bruits y déchirent l’air. Les odeurs assaillent les passants. Après une halte prolongée devant le jongleur hasardant son corps maigre sur une petite table chargée de gobelets d’étain, et le chien faisant le mousquetaire, nous avançâmes vers les piles de livres qui s’entassent en des caisses alignées contre le parapet. A la vue des bouquetières, mon compagnon perdit son air ahuri. J’entraînai ensuite mon compagnon vers les marchandes de fruits. A nouveau le visage de mon jeune paysan s’anima et les piaillements de la volaille disposée par les poulaillers du côté des Augustins l’entraînèrent à faire des gesticulations telles qu’un malandrin sournois le bouscula, que Thomas chuta ; cette fois, c’était fait : le coquin lui avait volé son chapeau. »

Les métiers

Ils s'installent dans les renfoncements en demi-lune, à même le sol ou dans les échoppes qu'ils démontent chaque soir. Fleuristes, cordonniers, fourbisseurs de poignards et coutelas, serruriers, maréchaux-ferrants, gazetiers, raccommodeurs de porcelaine, mercières ; on y trouvera plus tard des tondeurs de chien, des loueurs de parasols. Sans oublier un autre métier évoqué dans ce commentaire : « on est toujours sûr d’y rencontrer à n’importe quelle heure, un cheval blanc et une putain. »

La place Dauphine est le point de rencontre des banquiers, les orfèvres sur le quai qui porte leur nom.

Les bouquinistes : ils sont sur le quai des Augustins ou sur le pont qui devient un véritable cabinet de lecture, ils proposent une littérature clandestine (libelles, pamphlets, mazarinades, caricatures) ou non ; les libraires du quartier latin se plaignent de leur concurrence..

Les arracheurs de dents, parfois aussi barbiers : sous Louis XIV, on se précipite place Dauphine pour se faire arracher une dent par Carmeline, son neveu façonnant des dents en ivoire qui comblent les vides. Un siècle plus tard, le Grand Thomas, arracheur de dents et poète, lui succédera.

(Louvre)

Les victuailles : les produits des vergers de Montmorency ou de Montreuil, des lentilles, des harengs saurs, des moules ; le café y fait son apparition à la fin du XVIIe siècle. L’odeur du pain, des rôtis et des fruits se mêle à celle de la crotte et de l’urine, bien que son air reste le meilleur de Paris

Pont-Neuf au début du XIXe siècle

Bateleurs, bonimenteurs et charlatans

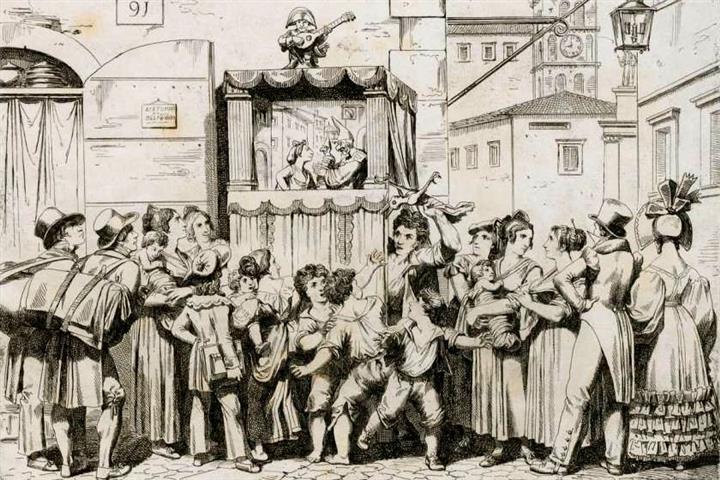

Place Dauphine, le cri déchirant du patient sur l'estrade de l'arracheur de dents se mêle aux rires des spectateurs assistant aux farces de Jean Salomon, alias Tabarin, installé sur la place depuis 1618, grimé en Polichinelle, entouré de Médor, vêtu d’un habit de médecin, de Lucas Joufflu, du capitaine Rodomont (à l'origine des rodomontades), de Fristelin le domestique et de Mlle Francisquine. Après le spectacle, Tabarin propose des poudres à ver, des liqueurs pour les douleurs de dents, un baume contre l’opilation de la rate. Il écrit également des pièces à intrigue dont les héros sont dupés puis enfermés dans un sac, Molière s’inspirera de la scène dans les Fourberies de Scapin. Fortune faite, Tabarin se retire dans son domaine mais ses nobles voisins n'ont pas apprécié d'avoir un saltimbanque comme voisin, il fut assassiné transpercé par une épée.

Tabarin place Dauphine

Melchisédec Barry, lui aussi place Dauphine, en soutane noire à boutons dorés, longue barbe, qui propose à la foule une quintessence de Chine « Informez-vous de moi au Siam, on vous dira que j’ai guéri l’éléphant blanc d’une colique néphrétique. » Sous les yeux effarés de la foule, il plonge la main dans un panier grouillant de vipères et de crapauds pour vanter les mérites de sa pommade. Dans sa troupe, Trivelin et Melles Morini et Colombina.

Brioché, lui, s'est installé entre le pont et la tour de Nesle ; c'est le premier marionnettiste à Paris; avec son petit singe, Fagotin, à chapeau rayé, pourpoint, une épée à la hanche. Savinien Cyrano de Bergerac lui ôtera la vie, une bévue de sa part alors qu'il se prend de querelle avec une bande de laquais.

Marionnettiste de rue

Hieronymo Ferrante et ses quatre virtuoses de la viole soutiennent les pitreries du bouffon Galinette la Galina, pendant que Ferrante propose ses poudres de perlimpinpin et ses onguents miraculeux dont il prouve l’efficacité en brûlant le paume de sa main jusqu’aux cloques qu’il couvre ensuite de son onguent (la dite paume avait auparavant été recouverte d’une pommade protectrice qui gonflait en cloques sous la chaleur).

Mendiants et filous

Les mendiants, faux aveugles et va-nu-pieds issus des cours des miracles sont légion sur le pont ; parmi eux, à la fin du règne de Louis XIV après trente ans de guerre, les nombreux soldats mutilés, sans solde, fin de règne calamiteuse qui provoque l'affluence de miséreux sur le pont ; débarrasser le Pont-Neuf des pauvres fut une des raisons de la fondation de l'Hôpital Général à la Salpêtrière.

On y trouve aussi les virtuoses du délestage : les coupe-bourse, on porte encore la bourse à la ceinture, ou tire-laine, spécialisés dans le vol de manteau et autres vêtements, « ils volent avec tant d'adresse que ce serait un plaisir de l'être par des gens si fins et si rusés ».

On ne s'aventure guère la nuit sur le pont, aucune lanterne ne l'éclaire, ceux qui ne peuvent éviter de se déplacer la nuit s'organisent en caravane.

Parmi les bandes qui y sévissent, celle de Jean-Dominique Cartouche est la plus redoutable, organisée comme une petite armée disciplinée (beaucoup sont d'anciens militaires) avec ses guetteurs, ses indicateurs, ses receleurs et même ses chirurgiens. Un butin particulièrement recherché par ces hommes, les pommeaux des épées d'or ou d'argent. Vue avec bienveillance par le peuple, la bande sévira quatre ans, Cartouche sera roué vif en place de Grève le 15 octobre 1721.

La conscription n'existant pas avant la Révolution, les régiments se chargent eux-mêmes du recrutement. A la tête de sa petite troupe, le sergent recruteur a belle prestance, sur le Pont-Neuf, lieu de prédilection de sa harangue, il s’installe sur le terre-plein central où il fait tinter des écus dorés et raconte ses faits de gloire ; la plupart des passants se détournent mais certains naïfs ou téméraires sont racolés. Au besoin, pour les convaincre, on les emmène dans une taverne, quelques godets les aident à être définitivement convaincus et signer leur engagement, en particulier s'ils sont illettrés. S'ils renâclent, on les force, « sans séduction ni violence » disent pourtant les textes.

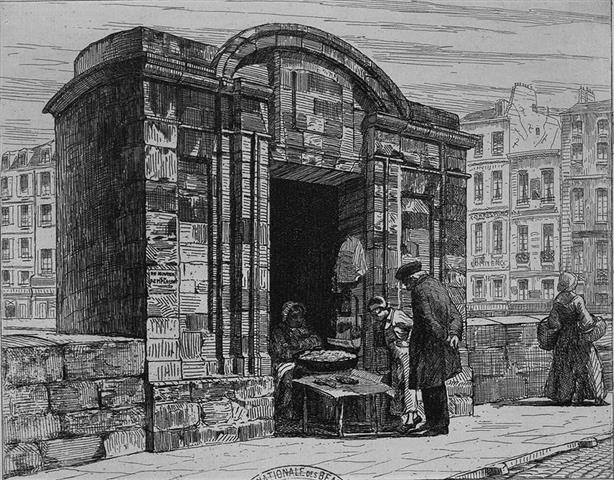

La pompe de la Samaritaine

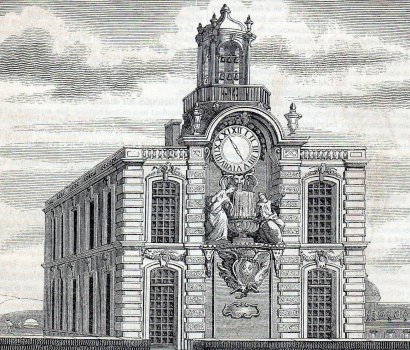

Au fronton de l’édifice, deux statues en bronze représentant Jésus et la Samaritaine devant le puits de Jacob. L'inscription "FONS HORTORUM PUTEUS AQUARUM VIVENTUM" (fontaine des jardins, pluie d'eau vive - Cantique des Cantiques), surplombe la scène.

Un carillon sonnait chaque heure, tout du moins pendant les premières années.

Première version de la Samaritaine

En 1600, il est toujours bien difficile pour un Parisien de s’approvisionner en eau : les vieux aqueducs du Nord – de Belleville et du Pré Saint-Gervais – ont du mal à les fournir.

Un flamand, Jean Lintlaër, émet l’idée de construire une pompe pour prélever l’eau de la Seine, contre l’avis du prévôt des marchands qui craint une gène pour la navigation.

La pompe est installée en aval de la 2ème arche du tout nouveau Pont-Neuf, côté rive droite.

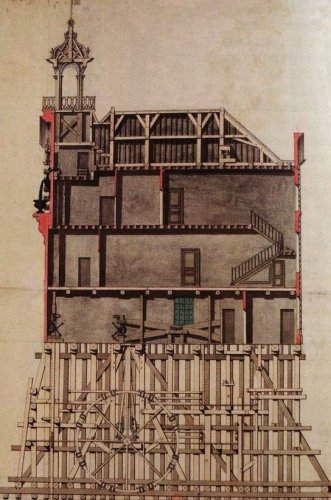

Le principe est simple : tirer parti de la puissance du courant de la Seine pour actionner des pompes puisant l’eau de la Seine. Une roue à aubes actionne des pompes qui remontent l’eau dans un réservoir situé au-dessus. Le bâtiment est installé en aval du pont pour profiter de l’accélération du courant causée par les piles du pont.

La roue peut être montée ou descendue au gré du niveau de la rivière ; quatre corps de pompe sont immergés dans l’eau.

En 1608, la pompe est opérationnelle ; elle fournit 700 m3 par jour, mais pour qui ? En priorité, le domaine du roi, le Louvre, les Tuileries et les plans d’eau et jets d’eau des jardins, le Palais-Royal (demeure d’Anne d’Autriche). Et quelques fontaines publiques.

Le réseau s’étend ensuite au palais de la Cité et sur la rive gauche jusqu’à l’actuelle école des Beaux-Arts.

Musée du Carnavalet

Le bâtiment sur pilotis est doté d’un appartement pouvant être occupé par l’officier responsable qui porte le titre de gouverneur car c’est un bâtiment royal.

La pompe sera modernisée en 1715 et le bâtiment reconstruit en 1772.

Touché par la vétusté, l’ensemble est détruit en 1813 ; un choc pour les Parisiens.

Entre-temps, une autre pompe sur la Seine avait été installée sur le pont Notre-Dame (cf.18).

Ernest Cognacq aurait installé sa première échoppe dans la corbeille du pont Neuf à l'emplacement même de cette ancienne pompe. Des années plus tard, il crée le grand magasin "La Samaritaine".

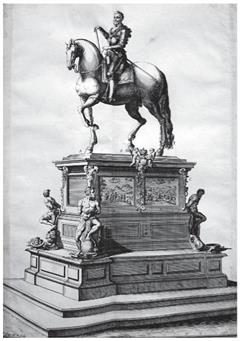

La statue équestre

14 mai 1610, Henri IV est assassiné ; le pont qu'il avait été le premier à fouler verra passer son cortège funèbre.

Marc-Aurèle, la statue originale et l'actuelle

Sa veuve, Marie de Médicis, veut honorer sa mémoire en érigeant sur le pont une statue à sa gloire. La commande est passée à Jean de Bologne, artiste de Florence, qui s'inspire de la statue de l'empereur Marc-Aurèle à Rome. La statue est terminée en 1611, transportée par bateau sur l'Arno jusqu'au port de Livourne où les caisses restent jusqu'en 1613 avant d'être embarquées pour Marseille. Mais le bateau fait naufrage au large de la Sardaigne, il faut repêcher les caisses et les charger sur un autre bateau. De Marseille, elles vont au Havre, puis à Rouen par péniche. La statue arrive enfin à Paris fin juillet 1614 avant d'être inaugurée le 24 août 1614 devant une foule importante.

C’est donc la première statue royale érigée sur une place publique.

A l'instar des autres statues royales, l'œuvre de Jean de Bologne (et de Pietro Tacca, son collaborateur qui termina le travail après la mort de son maître) et les bas-reliefs, sont détruits le 13 août 1792 pour les fondre, la Nation a besoin de canons.

Sous la Restauration, remettre en place une nouvelle statue est une des priorités de Louis XVIII ; une copie provisoire est mise en place en attendant la nouvelle version installée en 1818 (elle sera fondue avec deux statues de Napoléon, celle de la colonne Vendôme et celle de Boulogne).

(Carnavalet)

Quelques événements dont le Pont-Neuf fut témoin

Avril 1617, le corps de Concino Concini : le 24, devant la porte du Louvre, Concino Concini, aventurier protégé de Marie de Médicis devenu le tout puissant maréchal d'Ancre, honni du peuple et de la noblesse, est tué de plusieurs coups d'arquebuse par le maréchal de Luynes. Le jeune Louis XIII, seize ans, est l'instigateur de l'opération ; Concini est enterré dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Le lendemain, la foule envahit l'église, déterre le corps et l'emmène sur le Pont-Neuf, l'accroche par les pieds à l'une des potences qu'il avait lui-même fait dresser ; le corps se balance sous les huées du public. Le cadavre est ensuite brûlé, découpé pour être montré dans les différents quartiers de Paris.

Concino Concini

27 août 1660 : Louis XIV traverse le pont en compagnie de son épouse, Marie-Thérèse d'Autriche, deux mois après leur mariage à Saint-Jean de Luz. Sur le pont, le cortège en passe sous un arc de triomphe.

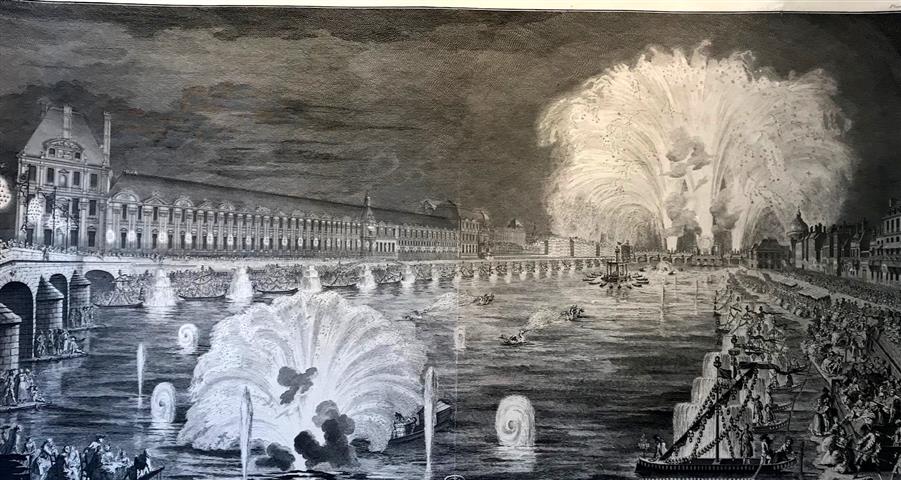

27 août 1739 : une foule massée le long des quais admire l’énorme feu d’artifice tiré à partir de 36 pyramides édifiées sur le Pont pour fêter le mariage de la fille de Louis XV à l’infant d’Espagne, des cascades de feu tombent des arches.

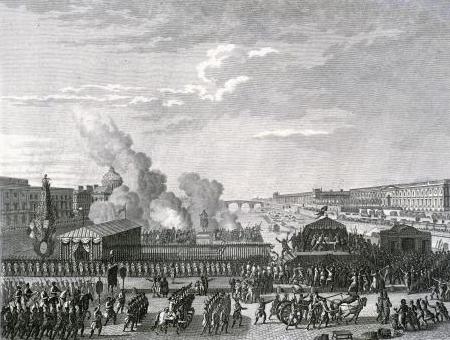

22 juillet 1792 : la Patrie est en danger, la guerre est déclarée depuis le 20 avril ; des estrades sont montées devant la statue ; les citoyens volontaires signent leur engagement dans des tentes ornées de piques, de bonnets phrygiens et de banderoles tricolores. Ils seront 2 000.

Quelques jours plus tard, cinq cents Marseillais traversent le pont en chantant leur hymne.

2 décembre 1804 : Le 2 décembre au matin, alors que les cloches de Notre-Dame sonnent à toute volée, 25 carrosses et 152 chevaux quittent les Tuileries à onze heures, 80.000 soldats font la haie jusqu’à Notre-Dame. Napoléon 1er va être sacré empereur.

(Carnavalet)

Printemps 1871 : pendant la Commune, des canonnières sont mises en place à la pointe ouest de la Cité, une barricade ferme la place Dauphine, face à la statue.

XIXe siècle, les voitures gagnent la partie

Les premiers véhicules y circulent dès 1620.

Au début du XVIIIe, la circulation s'est intensifiée avec toute une gamme de voitures, carrosses, voitures de poste, grands coches des messageries, haquets pour le transport des tonneaux, vinaigrettes de la taille des chaises à porteur, et fiacres.

Dans la première moitié du XIXe siècle, marchands, bateleurs, mendiants et filous sont toujours là mais leur activité décline. Les grands travaux haussmanniens sous le Second Empire en sonne le glas ; place à la circulation, la chaussée est refaite, l'éclairage installé ; les marchands sont expulsés, les boutiques des demi-lunes démontées, les derniers bouquinistes repoussés sur les quais. La dernière boutique disparaît en 1854.

La ruche qu'était le pont neuf devient une simple voie de circulation où ne s'aventurent plus que des marchands à la sauvette et des marchandes de plaisir.

Diaporama