35 : pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu'il m'en souvienne

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

L'amour s'en va comme cette eau courante

L'amour s'en va

Comme la vie est lente

Et comme l'Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passé

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure

Guillaume Apollinaire – Alcools (1913)

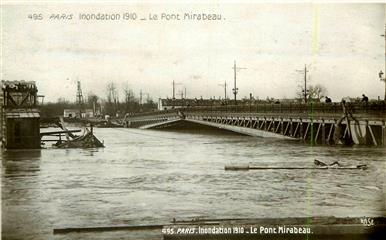

La berge de cet ancien chemin de halage conduit, le long de péniches accostées, du pont de Grenelle jusqu'au pont Mirabeau, ce n’est pas un spectacle grandiose, si ce n'est l'accès au "ventre" métallique impressionnant du pont Mirabeau.

Depuis 1860 et la décision du Grand Paris de Napoléon III, les limites de la capitale coïncident avec ses limites défensives, les fortifs, les faubourgs se sont densifiés et la croissance des échanges entre les deux rives nécessitent de nouveaux ponts. La décision de construire le pont Mirabeau est prise en 1893 par le président Sadi Carnot, il est ouvert à la circulation en 1897.

Il a été conçu par l’ingénieur Paul Rabel, responsable des ponts de Paris, assisté des ingénieurs Jean Résal et Amédée Alby, qui seront tous deux du projet Alexandre III (cf.27).

Une arche principale de 93 mètres encadrée de deux arches latérales de 32 mètres enjambant le quai rive gauche et la voie sur berge rive droite. Les trois arches sont surbaissées, avec le rapport longueur/hauteur le plus grand au moment de sa construction avec un ratio de 16, donnant au pont un profil d’une grande élégance, que la décoration ne dément pas.

Les deux piles représentent des bateaux. Celui près de la rive droite descend la Seine, tandis que celui de la rive gauche la remonte. Quatre statues allégoriques de Jean-Antoine Injalbert occupent ces bateaux la Ville de Paris est à la proue du bateau de la rive droite, la Navigation à la poupe ; l'Abondance à la proue du bateau de la rive gauche et le Commerce à la poupe. Chacune surmontée des armoiries de la Ville au niveau du parapet.

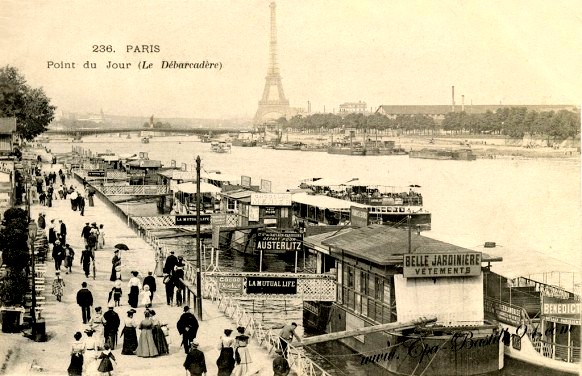

Au fond, la rive gauche et la gare de Javel

Le quai du point du Jour et le pont Mirabeau en arrière-plan

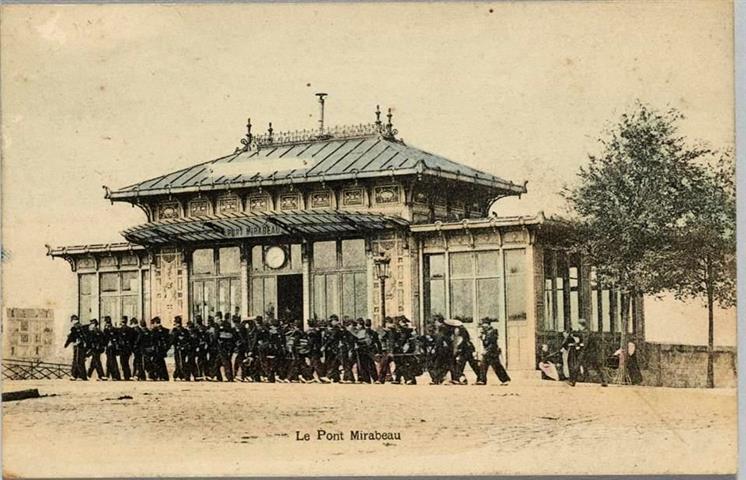

La gare de Javel, anciennement du pont Mirabeau, a été réalisée suivant les plans de l'architecte Juste Lisch pour l'exposition universelle de 1900. La ligne des Moulineaux, du Champ-de-Mars aux Invalides (cf.33) en bordure de la Seine, comportait d'autres gares de ce type, mais c'est la seule qui subsiste de nos jours.

Le suicide de Paul Celan

Né en 1920, considéré comme le plus grand poète de langue allemande de l'après-guerre.

Issu d’une famille juive dans une ville de Bukovine, province roumaine à l’époque, aujourd’hui en Ukraine.

En 1942, ses parents sont envoyés dans un camp d’internement nazi en Transnistrie. Son père y meurt du typhus et sa mère y aurait été exécutée d'une balle dans la nuque.

Paul, lui, choisit l’année suivante de se porter volontaire dans un camp de travail forcé en Moldavie afin d'échapper aux persécutions, il est libéré par l'Armée rouge en 1944.

Après Vienne, où il publie son premier livre, il s’installe à Paris, où il est lecteur d'allemand et traducteur à l'École normale supérieure.

Epoux depuis 1952 de la peintre Gisèle de Lestranges, et auteur d’une œuvre poétique abondante et primée, il connaît ses premiers troubles psychiques et est interné à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques à partir de 1965.

Dans la nuit du 19 au 20 avril 1970, Paul Celan se jette dans la Seine, probablement du pont Mirabeau. On ne trouvera son corps que le 1er mai suivant, dix kilomètres en aval, à Courbevoie. La mort de ses parents dans les camps nazis et son propre passage dans un camp de travail l'ont profondément marqué. Son œuvre demeure, selon Alexis Nouss, « hantée par la mort nazie ».