27 : Pont Alexandre III, celui de l'expo 1900 et l'alliance franco-russe

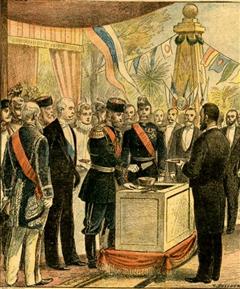

La visite du (dernier) tsar, Nicolas II

5 octobre 1896, le tsar Nicolas II, accompagné de son épouse, la tsarine Alexandra Feodorovna, et de leur enfant, la grande duchesse Olga, 10 mois, débarque à Cherbourg pour un voyage officiel de cinq jours en France. Il est accueilli par le président Félix Faure.

L'objectif de cette visite est de renforcer l'amitié franco-russe et les accords qui avaient été signés en 1891 entre le tsar Alexandre III et le président Sadi Carnot.

6 octobre, le train impérial arrive à la gare de Ranelagh, une foule énorme se range le long du parcours pour accueillir le tsar. Selon certains journaux, Paris serait devenue une ville de féerie pour cette occasion.

"Vive la France ! Vive la Russie !"

Programme : grand dîner d’accueil à l’Elysée, l’Opéra, Notre-Dame, le Palais de Justice, la Sainte Chapelle, le Panthéon (où le tsar met les fleurs sur le tombeau du président Sadi Carnot, assassiné en 1894), les Invalides (pour le tombeau de Napoléon Ier).

Devant l'Hôtel de Ville – Aux Invalides

Le 7 octobre est le moment clé de la visite : la pose de la première pierre du Pont Alexandre III. Le cortège arrive à 15h00 ; la tsarine Alexandra, robe en soie perle, infiniment gracieuse, salue la foule. Nicolas II et Félix Faure prennent tour à tour la truelle et le marteau de cérémonie puis le bloc de pierre est descendu dans son excavation. « le Tsar n’a pas seulement posé la première pierre de ce pont, mais il a consolidé le futur des relations franco-russes ».

Les souverains poursuivront leur séjour avec la visite du Louvre puis de Versailles avant de repartir le 9 octobre, le devoir accompli.

Mais qui était Alexandre III ?

Peut-être pas le tsar le plus à même d'être honoré par une république.

Il est né en 1845, son père, Alexandre II, meurt assassiné en 1881.

Le nouveau tsar va prendre le contre-pied de la politique libérale de son père, dont voici quelques illustrations :

Toutes les libertés peuvent être suspendues par simple décret.

L'Okhrana, section de protection de l'ordre et de la sécurité publique et qui servira de modèle aux services de sécurité soviétique, est créée.

L'indépendance et l'inamovibilité des magistrats sont abolies, la publicité des débats limitée.

Les juges de paix élus sont dorénavant nommés par le ministère de l'Intérieur et issus de la noblesse.

Le cens électoral est fortement relevé et les compétences des assemblées urbaines appauvries.

Les écoles primaires sont sous le contrôle de l'Église, les frais d'inscription aux universités triplés.

La russification (des populations lettone, finnoise, polonaise, georgienne, ukrainienne, arménienne, etc.) devient la politique officielle.

Amitié franco-russe et emprunts russes : la Russie s'efforce de développer son industrie et mène une habile politique pour attirer les capitaux étrangers en Russie, principalement français grâce aux fameux emprunts russes.

D'autre part, Alexandre III opère un renversement des alliances en s'éloignant des empires allemand et autrichien pour se rapprocher de la République française, à partir de 1888. C’est un euphémisme de dire qu’Alexandre n'éprouve aucune sympathie particulière pour le régime de la France républicaine mais il y voit un intérêt géostratégique, de même que la France y voit l'intérêt de briser l'isolement diplomatique imposé depuis vingt ans par Bismarck. Realpolitik…

Le pont de l'expo 1900 se doit donc de porter le nom du tsar mort en 1894.

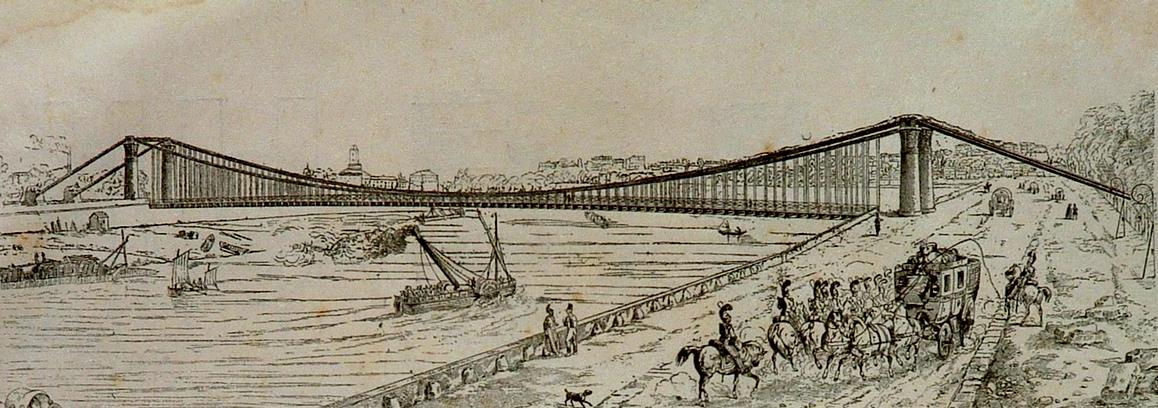

Il y eut un autre pont à cet emplacement

En 1824, une tentative de pont suspendu, à une seule arche et de 120 mètres de portée : une première et une tentative trop ambitieuse pour les techniques de l'époque, éboulements et ruptures entraînent sa démolition avant même son inauguration (le promoteur demande à la ville de payer pour les frais de réparation, ce que le conseil municipal refuse). On préfère construire un autre pont, plus en aval, à la suite de plaintes de défenseurs de la perspective des Invalides (cf.28).

Le pont de la Belle Epoque

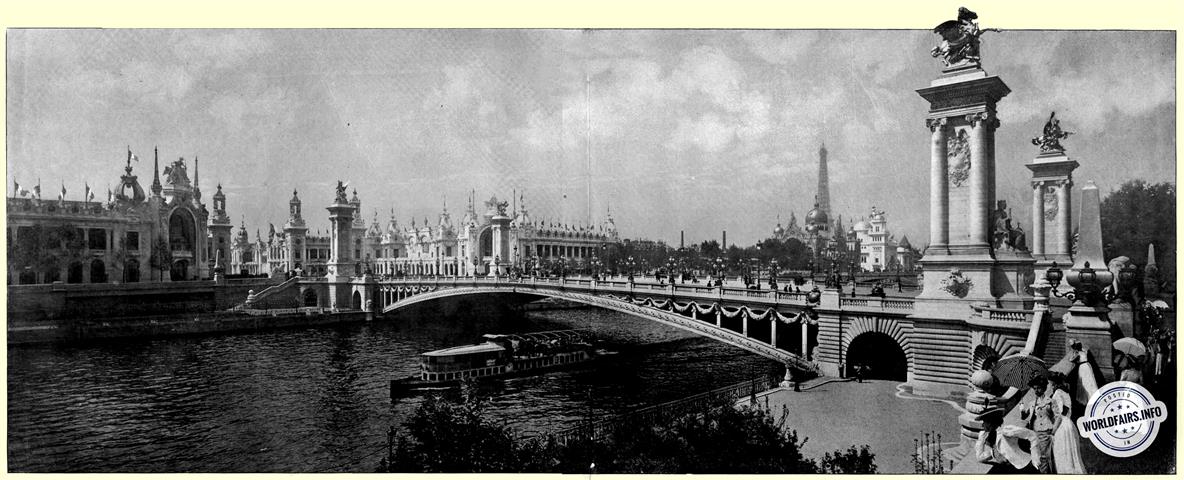

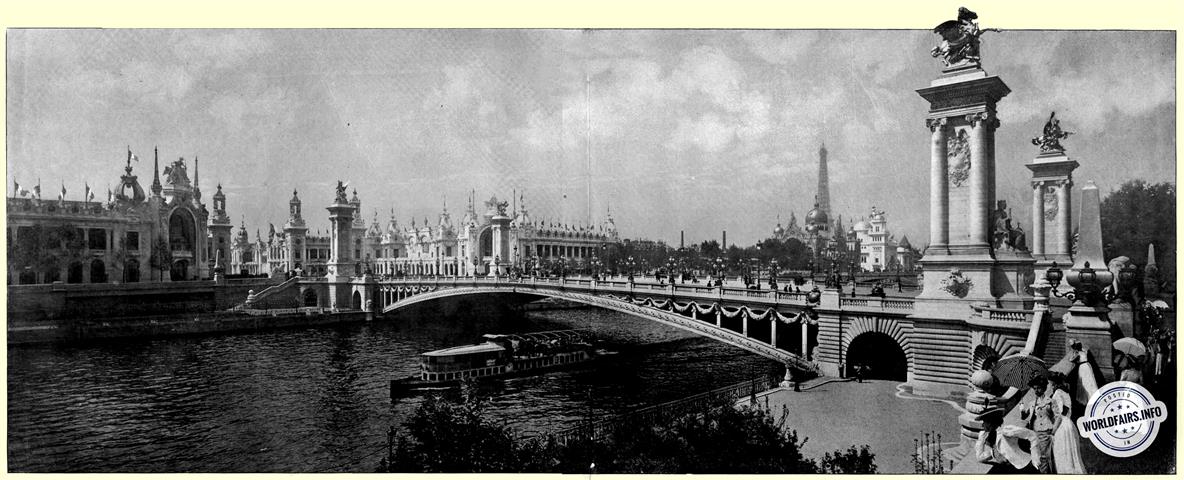

L'exposition universelle de 1900 sera à l'origine de son successeur. Pour cette manifestation, on décide de détruire le palais de l'Industrie, construit pour la première exposition de 1855, de percer à sa place une avenue dans le prolongement de l'esplanade des Invalides, avenue bordée de deux bâtiments, le Grand et le Petit Palais. Et un pont pour joindre l'esplanade à l'avenue.

L'importance de l'événement impose qu'il soit un témoignage artistique exceptionnel de l'architecture de l'époque qu'on qualifiera ultérieurement de Belle Epoque (ou éclectique).

Prouesse technique

Décoration mise à part, ils sont quatre à assurer sa réalisation : les ingénieurs Jean Résal et Amédée Alby et les architectes J. Cassien-Bernard et Gaston Cousin, qui ont été chargés de la partie décorative.

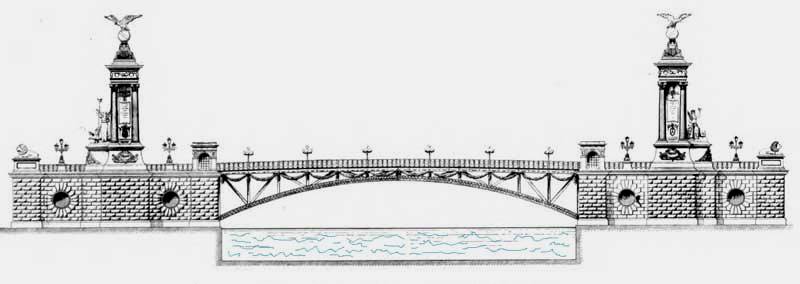

Le pont doit satisfaire à des contraintes très précises, en particulier ne pas gêner la perspective des Invalides et ne pas nuire à l'aspect de la Seine vue du pont de la Concorde et, bien sûr, ne pas gêner la navigation.

C'est donc un pont à une seule arche qui est décidé ; légèrement en biais pour respecter la perspective, l'arche métallique mesure 107m avec trois points d'articulation et quinze fermes en acier. Préfabriqué dans les usines du Creusot, transporté par péniche et assemblé à l'aide d'une grue géante.

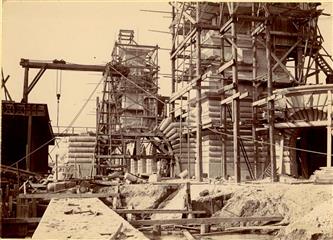

Vue d'ensemble et culée rive droite

Le surbaissement considérable des arcs (1/17, le plus grand surbaissement de France à l’époque) a nécessité des fondations de culées massives pour résister à la poussée horizontale : construites au moyen de caissons à air comprimé et dont les côtés mesurent 33,50m sur 44 mètres, peut-être les plus importantes jamais réalisées, leur base est descendue à la cote 18,75 sur la rive droite et 19,40 sur la rive gauche. L'utilisation des caissons causa 29 accidents de décompression, un ouvrier périt dans les caissons, mais pas pour cause de décompression. Les culées monumentales surmontant les caissons sont purement décoratifs.

Une abondante décoration et particulièrement soignée

32 candélabres en bronze éclairent le pont, avec à leur base un médaillon avec le coq gaulois, la nef de Paris ou les lettres R(ussie) et F(rance) entrelacées.

Quatre pylônes à l'entrée du pont : sur la rive droite, La Renommée des Arts (en amont) et La Renommée des Sciences (en aval) de E. Frémiet avec, respectivement à leur base, La France de Charlemagne de A. Lenoir et La France contemporaine de G. Michel.

Sur la rive gauche, La Renommée du Combat (en amont) de P. Granet et La Renommée de la Guerre (en aval) de L. Steiner, avec, respectivement, à leur base, La France de la Renaissance de J. Coutan et La France de Louis XIV de L. Marqueste.

Les lions sont de Jules Dalou (rive gauche) et de Gardet.

Les clés de voûte sont ornées de deux compositions en cuivre martelé représentant, en amont, les Nymphes de la Neva portant les armes de la Russie, en aval, les Nymphes de la Seine portant les armes de Paris.

Sur le parapet du pont, au pied des piliers, figurent quatre superbes groupes de génies des eaux avec poissons et coquillages sculptés en cuivre martelé par L. Morice et A. Massoule, les Amours soutenant les quatre lampadaires, d'Henri Désiré Gauquié.

Le 14 avril 1900, le pont Alexandre III est inauguré par Emile Loubet à l’ouverture de l’exposition universelle.

Aujourd'hui considéré comme "éblouissant de glamour" (!)

Le pont lors de l'expo Art Déco 1925

Diaporama

Vidéo