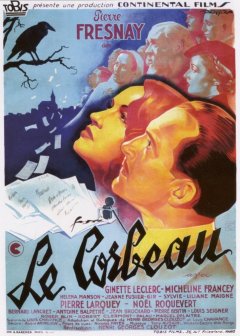

41 - 28 septembre 1943 – Sortie du «Corbeau» de Henri-Georges Clouzot

104-110, Champs-Elysées (siège de la Continental Films)

Chapitres :

Les débuts tumultueux de H.G. Clouzot

La Continental Films et Alfred Greven

L’âge d’or du cinéma français ?

Qu’ont-ils fait pendant cette période ?

Pierre Billard : «Dimanche 23 mai 1943, sur le gazon de l'Ashdown Park, dans la banlieue londonienne, Maurice Druon et Joseph Kessel composent ensemble un poème et déjà on peut lire la première strophe : Ami, entends-tu / le vol noir des corbeaux / Sur nos plaines? Ami, entends-tu / Les cris sourds du pays / qu'on enchaîne ?... » (cf. 20) Aucun rapport entre le chant des Partisans et le film de Clouzot qui sort peu de temps après, «sauf que 18 mois plus tard, ils vont (symboliquement) s'opposer dans un conflit absurde».

Le Corbeau de Clouzot

L’un des films les plus célèbres de Henri-Georges Clouzot, qui vaudra à son metteur en scène un certain nombre de déboires. Le film est inspiré d’un fait divers, l’affaire de Tulle, 110 lettres anonymes répandues dans la ville entre 1917 et 1922. L’auteur fut confondu à la suite d’une dictée collective : une femme de 34 ans, vierge, pieuse, vivant avec sa mère et amoureuse éconduite. Cette sombre affaire avait inspiré à Jean Cocteau en 1941 la Machine à écrire, pièce qui ne tint l’affiche que quelques jours avant d’être interdite.

Le film a pour cadre une petite ville de province où les diffamations anonymes éclaboussent les notables. L’épistolière de Tulle avait choisi «L’Oeil du Tigre» comme pseudonyme ; Clouzot et son scénariste, Louis Chavance, préfèrent affubler l’auteur anonyme du nom de «Corbeau», nom commun depuis.

Lâcheté, hypocrisie, frustration, ainsi que courage s’étalent tout au long du film qui a pour principaux acteurs Pierre Fresnay (dans le film, c'est un médecin soupçonné d’avortement, crime relevant de la peine de mort à l’époque), Ginette Leclerc (jolie femme au pied bot, qui ouvre son lit aux hommes pour oublier) et Pierre Larquey.

Sortie triomphale d’abord, virulentes critiques ensuite

A la sortie du film, le 28 septembre 1943, le public est au rendez-vous, c’est un grand succès. Les premières critiques de la presse sont positives, bien que mesurées.

Quelques semaines plus tard, un hebdomadaire révèle que le film serait sorti en Allemagne sous le titre Une petite ville française, puis la rumeur se répand qu’il est distribué dans toute l’Europe occupée, sous ce titre, avec l’intention de fustiger les tares de la société française.

Le gouvernement de Vichy dénonce la noirceur du propos, bien loin de sa propagande à base d’idéaux tels que l’effort et la famille, avec les conservateurs catholiques en tête, constatant que le héros, le docteur Pierre Fresnay, a pratiqué des avortements.

Puis, en mars 1944, paraît le premier numéro de l’Ecran Français, publication clandestine du Comité de Libération du Cinéma Français, «Le Corbeau est déplumé», tel est le titre consacré au film de Clouzot, aux antipodes du Ciel est à vous, (excellent) film de Jean Grémillon : «Aux estropiés, aux amoraux, aux corrompus qui déshonorent, dans Le Corbeau une de nos villes de province, Le Ciel est à vous oppose des personnages pleins de sève française, de courage authentique, de santé morale […] Au pied bot et à la putasserie de l'héroïne, il réplique par une jeune mère de France, modeste et forte».

Etonnant paradoxe de vanter les valeurs de la «Révolution nationale» pour mieux éreinter le film de Clouzot.

La presse clandestine dénonce, elle, la vision d’une France où règne la délation, la traîtrise – le critique communiste Georges Sadoul va jusqu’à rapprocher le film de Mein Kampf en décembre 1945.

C’est pour ces mêmes motifs que le film sera interdit d’écrans à la Libération, alors qu’on célèbre l’autre France, la résistante.

Les débuts tumultueux de H.G. Clouzot, metteur en scène

Assistant d’un député puis journaliste à Paris-Soir, parolier pour Maurice Chevalier, son premier scénario est destiné à un chansonnier, projet abandonné, mais le jeune Clouzot est engagé par le producteur Adolphe Osso qui l’envoie, en 1932 aux studios de Babelsberg à Berlin, pour superviser les versions françaises d’opérettes allemandes (de nombreux films français seront d’ailleurs tournés dans les studios berlinois, y compris sous le régime nazi).

A partir de 1938, il est surtout scénariste et adaptateur. C’est ainsi qu’il adapte le roman de Georges Simenon, Les Inconnus dans la maison, pour Henri Decoin, avec Raimu, puis Le Dernier des six, roman policier de Stanislas André Steeman, avec Pierre Fresnay et Suzy Delair, qui devient sa compagne.

Clouzot, lui-même, met en scène un autre roman de S.A. Steeman, L’Assassin habite au 21, avec les mêmes protagonistes. Le film connaît un beau succès en 1942.

Puis c’est Le Corbeau l’année suivante, film que Clouzot impose malgré les réticences de la société de production, la Continental (cf. plus bas), «C’est un film extrêmement dangereux», lui aurait dit Alfred Greven.

Délation - la Continental voulait axer la publicité du film sur la honte que constituaient les lettres anonymes ; la Gestapo s’y opposa ; ces pratiques étaient bien utiles pour traquer juifs et résistants, - frustration, couardise, avortement, drogue ; Henri-Georges n’a reculé devant aucun tabou. C’est un précurseur ; son naturalisme, débarrassé de la poétique chère au tandem Carné-Prévert, préfigure le néoréalisme italien de Rossellini et de Sica. «Le Corbeau consacre la naissance d’un grand cinéaste français». (Pierre Billard)

Mais avant qu’il soit consacré, Clouzot va connaître le purgatoire. A la Libération, le réalisateur passe devant le Comité de Libération du Cinéma, dont le président, Pierre Blanchard, n’est autre que l’un des auteurs de l’article qui avait éreinté Le Corbeau dans l’Ecran Français.

Le Corbeau est interdit et H.G. Clouzot est suspendu à vie pour avoir travaillé pour la Continental. Finalement, face à de nombreuses protestations (parmi lesquelles celles de résistants), les cinéastes Jean-Paul Le Chanois, Jean-Paul Dreyfus de son vrai nom, juif et communiste, que Clouzot a aidé, Jacques Becker ou Henri Jeanson se mobilisent. Jeanson écrit à Armand Salacrou : «Mon cher, tu sais bien que Clouzot n'a pas plus été collabo que toi tu n'as été résistant». La peine est finalement réduite à deux ans. En 1947, Quai des Orfèvres, permet au cinéaste d’obtenir le prix de la mise en scène au festival de Venise. Et Le Corbeau est à nouveau visible cette même année.

La Continental Films et Alfred Greven

Ce n’est pas une société allemande mais une société de production française à capitaux allemands. Elle est créée le 1er octobre 1940 à la demande de Joseph Goebbels, qui veut des «films anodins, sans ambition particulière – des films qui endorment le spectateur…» (Bertrand Tavernier). Il nomme Alfred Greven à la tête de la compagnie.

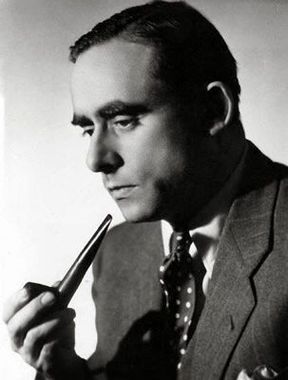

Alfred Greven (1897-1973)

Un homme complexe dont le portrait, qu’en ont fait des contemporains ou des historiens, est mitigé. C’est un membre du parti nazi, proche de Göring depuis la Première guerre mondiale, et qui accroche son manteau au buste de Hitler quand il arrive dans son bureau.

C’est un professionnel, un ancien responsable de la UFA, la grande société qui produisit les films de Fritz Lang ou Murnau. Il a le sens de l’organisation, sait s’entourer des bonnes personnes et utiliser les compétences.

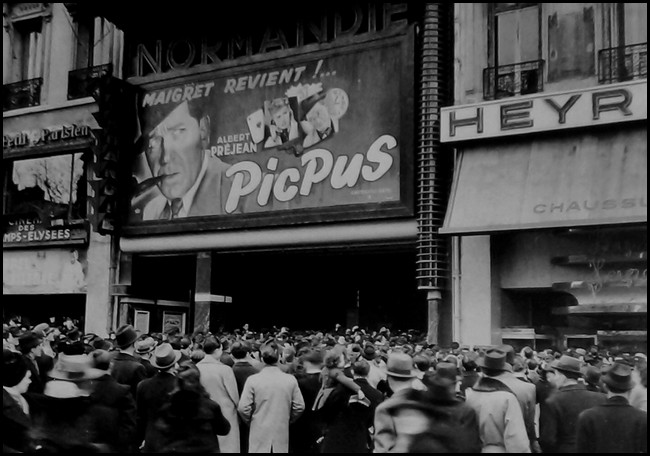

C’est un nabab qui sait juguler la concurrence, utilise les moyens de pression dont il dispose, profite de l’aryanisation pour acheter des studios, des laboratoires ou des sociétés de diffusion. Il crée la SOGEC pour acquérir les salles parisiennes (et nationales) exploitées par des français juifs (le Max-Linder, le Normandie, le Biarritz, etc), Greven devient ainsi le premier exploitant devant Pathé. Selon Christine Leteux, il a «un appétit d’ogre», un management «tyrannique» selon le cinéaste Jean Dréville et «toujours au bord de la menace» pour André Cayatte.

Greven a d’autres ambitions que les «divertissements» voulus par Goebbels ; en bon connaisseur du cinéma français, il veut tirer parti des talents encore disponibles pour produire aussi des films ambitieux. Pour attirer les meilleurs, Greven use parfois de moyens peu recommandables, chantage, intimidation, besoin de protection. Ainsi, Paul Meurisse reçut une convocation pour le S.T.O. (cf. 37) après avoir refusé de jouer dans Au bonheur des dames ; la femme de Maurice Tourneur, juive, fut internée dans un camp à Vittel.

Les tournages s’effectuent dans des conditions difficiles : plannings trop serrés, ambiance pesante, les acteurs et techniciens craignent constamment d’être surveillés, tant par la direction que par les autres membres de l’équipe, «on ne peut se fier à personne» ; un terreau favorable au double jeu et à la compromission.

Les productions de la Continental Films

220 films sont produits en France, occupée et non occupée, pendant ces quatre années, dont 30 par la Continental.

A côté des «nanars» de Fernandel et des films de Clouzot, il faut citer :

la Main du Diable, de Maurice Tourneur,

les Inconnus dans la Maison et Premier rendez-vous de Henri Decoin,

l'Assassinat du Père Noël et la Symphonie fantastique de Christian-Jaque,

Au Bonheur des Dames et Pierre et Jean d’André Cayatte (d'après Zola et Maupassant, auteurs pourtant interdits),

le Val d'enfer et Cécile est morte de Maurice Tourneur.

Quatorze cinéastes français tournent pour la Continental. Sept d’entre eux seront suspendus par le Comité de Libération du Cinéma, parmi eux Clouzot, bien sûr, alors que Christian-Jaque fait partie des épurateurs.

Greven et Clouzot

Alfred Greven a compris quel parti il pouvait tirer d’un personnage tel que Clouzot. Il l’a connu à Berlin, du temps des films en double version, française et allemande. Après les premiers scénarios cités plus haut, il le nomme chef du département scénario en 1941 avant d’accéder à la réalisation l’année suivante. Les rapports entre les deux hommes vont se dégrader lors de la genèse du Corbeau, le projet ni le film ne plaisent à Greven, si bien que Clouzot claque la porte de la Continental deux jours avant la sortie triomphale du long métrage le 28 septembre 1943.

Quant à Alfred Greven, l’homme obscur dont on ne connaît qu’une seule photo, il retournera en Allemagne où il continuera à produire des films où Bertrand Tavernier n’a pu identifier «un seul qui ait un minimum d’intérêt».

L’Âge d’or du cinéma français ?

Une vision qui doit être modérée ; il y a un envers au décor.

Elle part du principe qu’un art donne son meilleur lorsqu’il est contraint, en particulier par la censure. Tout comme le code Hayes établi à Hollywood a stimulé l’imagination des cinéastes pour le contourner, la censure allemande - aucune référence à la situation politique ou économique – est déjouée par les cinéastes les plus talentueux en jouant sur le symbole, l’allusion, le parallèle historique ou la métaphore. Ainsi, dans Les Visiteurs du Soir, le couple des amants statufiés et dont le cœur continue de battre, symbole de la France résistante (bien que le metteur en scène, Marcel Carné, ait démenti cette interprétation).

Le cinéma français bénéficie par ailleurs de l’absence presque complète de productions anglo-saxonnes. A côté de la Continental, de Pathé et de Gaumont, une cinquantaine de producteurs sont sur le marché ; 220 films sont sortis, mis en scène par 65 cinéastes.

Des grands noms du cinéma se sont exilés (Jean Renoir, Julien Duvivier, Jean Gabin, Michèle Morgan, Max Ophüls, Jacques Feyder, Marcel Dalio, René Clair, Françoise Rosay), ont rejoint la Résistance (Pierre Blanchar), sont exclus ou se sont cachés (le cinéaste Raymond Bernard, le scénariste Jacques Companeez, ; le grand décorateur Alexandre Trauner qui continua à travailler dans la clandestinité).

Une place libre est ainsi laissée à de nouveaux talents : 19 metteurs en scène réalisent leur premier film à cette occasion, dont trois révélations majeures : Jacques Becker, Robert Bresson et, bien sûr, Henri-Georges Clouzot.

Quelques-unes des réussites :

Les Visiteurs du soir de Marcel Carné,

Goupi mains rouges de Jacques Becker,

Le Ciel est à vous de Jean Grémillon,

Nous les gosses de Louis Daquin (dont les dialogues sont de Marcel Aymé) ; Louis Daquin sera le principal épurateur communiste en 1944

La Nuit fantastique de Marcel L’Herbier,

L’Éternel retour de Jean Delannoy,

Les Anges du péché de Robert Bresson,

Le Mariage de chiffon de Claude Autant-Lara.

Cependant les conditions de travail, en particulier à la Continental, et l’exclusion des acteurs, cinéastes, scénaristes et techniciens juifs font relativiser cette notion d’âge d’or du cinéma.

La ligne générale

Avec quelques exceptions, telle le Corbeau, la production quitte rarement la voie du conservatisme et de l’ordre moral : la famille, l’autorité du père, la femme dévouée ayant le sens du sacrifice et mère avant tout, la terre régénératrice, la solidarité et la patrie. Pas de lutte des classes, pas de patrons véreux et peu de vamps.

Qu’ont-ils fait ? Que leur est-il arrivé pendant cette période ?

Harry Baur : est-ce d’avoir interprété le rôle de David Golder qui valut au grand acteur d’avant-guerre, ce funeste destin ? A la suite d'une dénonciation par un ami d’enfance, des journaux français antisémites l'accusent d'être juif. L'acteur s'en défend en faisant publier un certificat «d'aryanité». Ce qui fait taxer Harry Baur de «néo aryen» par le funeste critique collaborateur, Alain Laubreaux (cf. 13)

Joseph Goebbels fait venir à Berlin l’acteur pour tenir le rôle masculin principal dans Symphonie d'une vie. Quand il rentre en France au printemps 1942, la rumeur reprend de plus belle. Dannecker, collaborateur de Heydrich, demande alors à Charles Laville, chef des services scientifiques d'études aux questions juives, de faire le portrait morphologique du visage d'Harry Baur : «le grand acteur présente à un degré fortement accusé toutes les caractéristiques sémitiques».

Harry Baur est arrêté avec sa femme le 30 mai 1942. Prisonnier de la Gestapo pendant quatre mois dans des conditions très rudes, Harry Baur subit plusieurs séances de coups, dont une de douze heures.

Il est libéré le 19 septembre 1942, mais Harry Baur ne se remettra jamais des séances de torture subies et il meurt à peine moins de six mois plus tard, le 8 avril 1943, à l’âge de 62 ans. Les autorités allemandes interdisent aux journaux d'annoncer sa mort.

Danielle Darrieux : la vedette le mieux payée sous l’Occupation ; elle participe au fameux voyage à Berlin du 19 mars 1942, «symbole de la collaboration des artistes français durant l’occupation», aux côtés de Suzy Delair, Albert Préjean, René Dary, Viviane Romance, Junie Astor. Elle n'est partie en Allemagne qu'après un accord donné par les Allemands l'assurant de pouvoir rencontrer son fiancé incarcéré, Porfirio Rubirosa, ambassadeur de la République dominicaine. Une fois son fiancé libéré, elle rompt son contrat avec la Continental, et épouse son fiancé en septembre 1942. Elle ne sera que peu inquiétée à la Libération.

Robert Le Vigan : un des plus grands seconds rôles français dont la carrière fut brisée nette par sa dérive antisémite. Jean Renoir disait de lui, " ce n'est pas un acteur, c'est un poète "

et Colette : «un acteur saisissant, immatériel, sans artifice, quasi céleste».

Dans La Bandera, Quai des Brumes, les Disparus de Saint-Agil, Goupi Mains Rouges, l’Assassinat du Père Noël, Les Affaires sont les Affaires, autant de rôles marquants, tour à tour traître, méchant, illuminé ou pour le moins, équivoque. Est-ce son indéfectible amitié pour Céline qui a fait verser cet ancien compagnon de route de Marcel Dalio dans l’antisémitisme le plus virulent ? Délateur auprès de la Gestapo, chroniqueur et acteur dans des sketches à Radio-Paris (cf. 01), adhérent au Part Populaire Français de Jacques Doriot.

Il rejoint Céline à Sigmaringen avant d’être arrêté et conduit à Fresnes à son retour. En 1946, il sera condamné à l’indignité nationale et à dix ans de travaux forcés. Libéré en 1948, il choisit l’exil pour l’Espagne puis l’Argentine où il mourra dans la misère en 1972.

Mireille Balin : ancien mannequin, partenaire de Jean Gabin dans Pépé le Moko et Gueule d’Amour. Pendant l’Occupation, elle fait l’erreur de tourner dans des films de propagande, ainsi à Cinecittà, Les Cadets de l'Alcazar, film résolument pro-franquiste. Pour ne rien arranger, elle s’est éprise d’un jeune officier viennois de la Wehrmacht. En septembre 1944, elle est arrêtée avec lui par les FFI alors que le couple tente de passer en Italie ; elle aurait été battue et violée, puis incarcérée à Nice. Sa vie, sa carrière et sa santé sont brisées. Dans un dénuement complet, marquée physiquement par la maladie (méningite, typhus, alcoolisme...), elle mourra à 59 ans en 1968.

Arletty : Léonie Bathiat, fille du chef du dépôt des tramways de Courbevoie et d’une blanchisseuse ; Atmosphère, atmosphère et la Garance des Enfants du paradis.

Elle eut une véritable histoire d’amour avec l’officier Hans Jürgen Soehring qui lui avait été présenté par Josée de Chambrun, fille de Pierre Laval, en mars 1941. Elle aurait dit à Michèle Alfa et Mireille Balin qui avaient aussi comme amants des officiers allemands : "On devrait former un syndicat". A la Libération, elle est internée quelques jours à Drancy puis à Fresnes.

Libérée, on lui conseille de quitter la capitale ; elle trouve refuge pour 18 mois au château de La Houssaye-en-Brie, chez des amis résistants. Prise à partie par un FFI lors de son arrestation, elle a cette réponse : «Mon cœur est français, mon cul est international !». Elle aurait aussi rétorqué à un juge d'instruction qui lui demandait des nouvelles de sa santé : «Pas très résistante !». En 1946, elle reçoit un blâme, assorti de trois ans d’interdiction de tourner ; trois ans plus tard, elle est séparée de Hans Soehring. Celui-ci se marie et deviendra consul de la République fédérale d'Allemagne à Léopoldville où il mourra, tué par un crocodile.

Robert Lynen : Il est repéré à 12 ans par Julien Duvivier pour le rôle principal de Poil de carotte (1932) avec Harry Baur. À la suite du succès public du film, il devient l'enfant vedette du cinéma français. Quatre ans plus tard, il est également de la distribution de la Belle Equipe.

En 1940, il part pour un chantier de jeunesse et entre dans la Résistance. L’année suivante, il est recruté pour le réseau de renseignement Alliance sous le pseudonyme de «L'Aiglon». Février 1943, il est arrêté par la Gestapo à Cassis, dénoncé par un officier français vendu aux nazis, torturé à la prison de la rue Saint-Pierre à Marseille, puis transféré à Fribourg en Allemagne. Entre deux séances de tortures et privé de nourriture, il est jugé et condamné à mort en décembre par un tribunal militaire. Après plusieurs mois de détention dans la forteresse de Bruchsal près de Karlsruhe.et deux tentatives d'évasion, il est fusillé le 1er avril 1944 dans la forêt du Hardtwald et meurt en chantant La Marseillaise. Il avait 23 ans.

Aimos : le titi parisien à la silhouette dégingandée, le Tintin de la Belle Equipe aux côtés de Jean Gabin, celui qui tombe du toit. Les circonstances de sa mort sont confuses. Aimos est pris en photo le jour même de sa mort, le 20 août 1944, avec le brassard FFI à son bras gauche. Il se trouvait avec trois autres personnes à bord d'une Traction Avant des FFI lorsque la voiture a été mitraillée par les Allemands et a fini sa course devant le café le Cadran du Nord, boulevard Magenta, près de la gare du Nord.

Dans la précipitation, les corps sont extraits du véhicule et transportés à la morgue de l'hôpital Saint-Louis. Pendant plus d'une semaine, l'épouse d'Aimos sera laissée sans aucune nouvelle et devra lancer un appel à témoins dans la presse pour pouvoir enfin localiser et récupérer le corps de son mari.

Robert Hugues-Lambert : L’interprète de Mermoz. homosexuel assumé. Lors d’une représentation au théâtre, il est remarqué pour un projet de film retraçant la vie de l'aviateur, auquel Hugues-Lambert ressemble étonnement. Le 3 mars 1943, il est arrêté lors d’une descente de la police allemande dans un café-restaurant fréquenté, entre autres, par des homosexuels. Dénoncé pour être l'amant d'un officier de la Wehrmacht, il est arrêté et inculpé pour «oisiveté», puis interné au camp de Royallieu près de Compiègne.

Il ne reste que quelques scènes à tourner ; une doublure est trouvée, Henri Vidal, mais il n’a pas le même timbre de voix. Le réalisateur va alors oser envoyer une équipe à Royallieu pour enregistrer la voix de Robert Hugues-Lambert à l'aide d'une perche au-dessus de la clôture !

Le 16 septembre 1943, Robert Hugues-Lambert est déporté à Buchenwald. Pendant ce temps, le film achevé est projeté en privé à Vichy, devant Pétain et la mère de Mermoz, puis à l'Opéra Garnier, sans que l'absence de l'acteur principal ne soit jamais évoquée…

Le film sort en salles le 3 novembre 1943 ; un an plus tard, Hugues-Lambert est transféré au camp de Flossenbürg, puis au camp de Gross-Rosen où il meurt d'épuisement le 7 mars 1945, dans l'oubli le plus total.

Les Soldatenkino

Soldats et officiers allemands disposent à Paris de nombreux endroits qui leur sont réservés, des foyers (Soldatenheim), un café (Soldatenkaffee), des théâtres (Soldatentheater).

Et des salles de cinéma, Soldatenkino : le Grand Rex, l’Empire, avenue de Wagram, le Wepler, place de Clichy, …

Rex Soldatenkino

Wepler Soldatenkino

Pour en savoir plus :

Article de Pierre Billard :

https://www.cinematheque.fr/article/1091.html

Christine Leteux : Continental films cinéma français sous contrôle allemand, éd. La Tour Verte, 2017

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2005-4-page-109.htm

René Château : Le cinéma français sous l'Occupation: 1940-1944, éd. René Château, 1996

https://books.openedition.org/septentrion/76026?lang=fr (Laurende Thaisy)

Laissez-passer (2002), film de Bertrand Tavernier (DVD)