13 - 7 mars 1941 : Jean-Louis Vaudoyer nommé administrateur de la Comédie Française

1, place Colette

Chapitres :

Jean-Louis Vaudoyer et les autres administrateurs

De la IIIe République à l’Etat français

La première du Soulier de satin

Ernst Jünger à la Comédie française

L’article sur la Comédie Française est principalement bâti à partir de deux ouvrages : les «annales» de Jean Knauf de 1940 à 1944 consultables sur le site https://www.lesarchivesduspectacle.net/Documents/ et La Comédie-Française sous l’Occupation, de Marie-Agnès Joubert publié en 1998, résultat de son travail de thèse et souvent cité comme référence pour cette période ; elle fait le commentaire suivant : «La Comédie-Française, avec ses zones d'ombres, ses secrets précieusement gardés, on est en présence d'un second tabou! Lorsque j'ai souhaité consulter les archives du théâtre, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait rien sur cette période, et qu'il fallait que je me tourne vers les mémoires des comédiens de l'époque». Elle n’a pu en rencontrer que trois (avant 1995) : Julien Bertheau, Gisèle Casadesus, Jacques Dacqmine.

Jean-Louis Vaudoyer et les autres administrateurs de la période

Durant cette période, la Comédie Française connut principalement quatre administrateurs :

Edouard Bourdet, d’octobre 1936 au 27 décembre 1940, maître du théâtre de boulevard, et critique avisé de sa société (Vient de paraître, Les temps difficiles, La prisonnière), et auteur d’un grand succès théâtral, Fric-Frac (1936). Le 14 février 1940, alors qu’il traverse les Champs-Elysées pour aller à la Comédie-Française à bicyclette, celui que Robert Brasillach, nomme le «nouveau führer du Théâtre-Français» (!), est renversé par une auto : double fracture à la jambe doublée d’une phlébite. Dans l’incapacité d’assumer ses fonctions, Bourdet cherche un administrateur par intérim ; il pense à Gaston Baty, Charles Dullin et Louis Jouvet, qui tous trois refusent de quitter la direction de leurs théâtres respectifs.

Seul Jacques Copeau accepte pour une durée de six mois. Il sera administrateur intérimaire du 15 mai 1940 au 7 janvier 1941. Dénonciateur du boulevard commercial et du cabotinage de ses acteurs, il est le créateur du théâtre du Vieux Colombier et membre du Cartel des quatre, avec les susnommés, Baty, Dullin et Jouvet. Une administration qui commence sous la IIIe République et se poursuit sous l’Etat français.

Jacques Copeau et Jean-Louis Vaudoyer

Aux yeux de l’histoire, l’administrateur du Théâtre français sous l’occupation reste Jean-Louis Vaudoyer, puisqu’il occupe ce poste du 4 mars 1941 au 27 mars 1944. Ami d’Edouard Bourdet, historien d’art, écrivain, ce n’est pas un homme du sérail. Son curriculum vitae a pourtant de quoi séduire Vichy et l’autorité occupante : membre du «club des Longues moustaches», aux côtés d’Abel Bonnard (cf. 04) au début du siècle ; partisan comme Maurras d’un nationalisme littéraire ; par sa «supériorité intellectuelle», la «race» française doit lutter contre la «ploutocratie» et «les bolchevistes de la littérature» sont accusés de matérialisme. Figure de la droite de la jeune littérature, réactionnaire et néoclassique, farouchement opposé à Dada, au Surréalisme, au cubisme, à la modernité en général. Il est donc logique de le voir adhérer dès juin 1940 à la Révolution nationale.

N’ayant plus les faveurs de l’autorité occupante, Vaudoyer est remplacé par André Brunot, membre et doyen de la troupe ; il assure l’intérim, lui qui avait fait valoir son droit à la retraite. Cette fonction le mènera devant la commission d’épuration.

Pierre Dux sera le premier administrateur de la Comédie-Française libérée.

De la IIIe République à l’Etat français

L’avancée des troupes allemandes entraîne la fermeture du théâtre alors que le gouvernement quitte Paris, déclarée «ville ouverte», pour Tours, puis Bordeaux … et Vichy. Le 9 juin 1940, a lieu la dernière représentation de la saison et le 10 la troupe quitte Paris pour la province.

Sous la houlette de Jacques Copeau, le théâtre rouvre ses portes le 7 septembre. Le titre de la matinée poétique de ce samedi est éloquent : «Les Métiers, la Famille, la Terre et les Champs ! Tout un programme … de Révolution nationale (Jacques Copeau, «l’homme dont les idées s’inséraient le mieux dans le cadre de la Révolution nationale», selon M.A. Joubert).

Les ordonnances d’octobre 1940

La Comédie-Française doit se plier aux exigences des ordonnances allemandes sur le statut des juifs d’octobre 1940 - «La réouverture de la Comédie-Française fut conditionnée par l'éviction des Juifs».

René Alexandre, Jean Yonnel, Robert Manuel… sont mis à pied, ; Jean Yonnel réintégrera toutefois la Maison le 5 octobre 1941 après que le Commissariat aux questions juives aura déclaré qu’il ne pouvait être considéré comme juif.

Béatrice Bretty, compagne de Georges Mandel, demande un congé, pour toute la durée de la guerre. Véra Korène, russe d’origine, est déchue de la nationalité française. Berthe Bovy, hostile à la politique de collaboration, se met en retraite, Jean Hervé est exclu en sa qualité de franc-maçon.

Sous l’administration de Jacques Copeau, ce sont quinze membres juifs ou francs-maçons qui quitteront l'établissement.

Véra Korène & Jean Yonnel (photo Comédie française)

Autre censure, antisémite celle-ci, le nom du traducteur de Chacun sa vérité de Luigi Pirandello, Benjamin Crémieux, disparaît.

En avril 1941, Robert Brasillach appellera même à «purger […] le Théâtre de France […] des juifs, des combles jusqu'au trou du souffleur […]».

Censures

Jacques Charon : Les textes, parfois malgré eux, semblaient s’être remplis de messages secrets. […] A la reprise de La Rabouilleuse, quand le demi-solde de Napoléon, en grand uniforme, se pencha au-dessus de la soupière de punch pour entonner Veillons au salut de l’Empire, le public se dressa comme un seul homme en criant : «Vive la France !» Il fallut supprimer le chant.

[…] Nous conçûmes un jour l’extravagant projet de reprendre L’Aiglon. […] La veille de le générale, les Allemands ont demandé à entendre d’abord la pièce en privé. Ils étaient dix, en grande tenue, flanqués de leurs épouses pomponnées, étalées au premier rang de la corbeille, entourés de vide rouge de tous côtés. On fila la pièce pour ces invités terriblement corrects – un public sans écho. A la fin, ils se levèrent et applaudirent longuement. Une heure plus tard nous parvenait un ordre d’interdiction.

Compromissions

Vaudoyer convie Robert Brasillach, rédacteur en chef de l’antisémite Je suis partout, à présenter un hommage à Corneille (Brasillach en est spécialiste) en juin 1941.

Cette même année, à la demande pressante de l’occupant, le Schiller Theater se produit lors de deux représentations en langue allemande, événement bien entendu salué par la presse collaborationniste.

Avril 1942, c’est au tour du théâtre national de Munich, dans le cadre d’une étrange confrontation entre les comédiens français et ceux du théâtre allemand avec pour sujet la tragédie de Goethe, Iphigénie en Tauride. La mise en scène de la version française est confiée à Jean Yonnel ; la critique autorisée, André Castelot, Lucien Rebatet, ne tarit pas d’éloges sur la prestation allemande. La palme revient au critique de Je suis partout qui en profite pour épancher son fiel antisémite : Jean Yonnel “transforme la tragédie de Goethe en une longue pleurnicherie hébraïque“. La pièce de Goethe sera jouée 14 fois.

Nouvelle pression allemande en 1943, Iphigénie à Delphes, mise en scène par Pierre Bertin ; seulement 11 représentations.

Autre courbette : la reprise de L’autre danger de Maurice Donnay ; la pièce connaît un grand succès mais son auteur, Maurice Donnay fréquente le groupe Collaboration, soutenu par l’ambassadeur Otto Abetz...

Pour terminer le chapitre, les commentaires de Gisèle Casadesus à propos des représentations à deux reprises de la troupe au Casino de Vichy : « Le maréchal Pétain vient sur la scène féliciter les acteurs. Curieuse atmosphère. Drôle d’ambiance dans cette “zone libre“. On retrouve des Parisiens réfugiés, certains par crainte de l’Occupation, d’autres pour être tout près de (l’éphémère) pouvoir. (…) On se méfie de tout et de tous …»

Le cas Alain Laubreaux

C’est un ex républicain de conviction qui verse dans l’antisémitisme dès 1936 en entrant dans Je suis partout, avant de sombrer dans le pro-hitlérisme ; « Aucun débris de dogmes ne l'embarrassait» dit de lui un autre collaborateur du journal, Lucien Rebatet. Il tient donc le rôle de critique théâtral – acide- dans l’hebdomadaire.

Les Lettres françaises, journal clandestin, 16 mai 1944 : «Alain Laubreaux est ce qu’on peut appeler une physionomie bien parisienne. En effet, depuis quinze ans, toutes les mains se sont rencontrées sur sa figure. Il doit beaucoup à la claque. C’est, sans doute, ce qui lui a fait penser qu’il avait une belle carrière à entreprendre dans le théâtre. Mais cet ancien vide-pot de Henri Béraud a toutes les ambitions des larbins parvenus».

Les mains sur la figure en question font référence à la gifle qu’il reçut en juin 1941 de Jean Marais qu'il avait appelé «l'homme au Cocteau entre les dents», et qui lui reprochait notamment d'avoir éreinté la pièce La Machine à écrire, de Cocteau. Il en avait reçu une autre de Robert Desnos et on soupçonne Laubreaux d’avoir joué un rôle dans son arrestation le 22 février 1944 par la Gestapo.

Tout n’est pas sombre pour autant

Copeau engage une recrue de taille, Jean-Louis Barrault, disciple d’Antonin Artaud, qui apporte une touche d’avant-garde à la troupe ; il lui confie le rôle de Rodrigue dans Le Cid, aux côtés de Marie Bell.

Autres nouvelles recrues : Jacques Charon, Georges Marchal, Jean Marais et Jean Desailly ; il est vrai que c’est pour combler les vides occasionnés par les mesures anti-juives. Passage éclair de Jean Marais qui ne s’entend pas avec Vaudoyer.

1940 et 1941 sont toutefois des années assez pauvres en termes de création si ce n’est l’entrée de Feydeau dans le répertoire avec Feu la mère de Madame.

Une pièce de Labiche, Vingt-neuf degrés à l’ombre, a la particularité d’avoir un personnage qui se nomme M. Adolphe. Jacques Charon raconte : «Quand j’ai joué 29° à l’ombre de Labiche et, qu’en scène, un personnage a crié : «Adolphe ! L’ignoble M. Adolphe !», la salle a croulé sous les applaudissements ! Le lendemain, mon Adolphe s’est appelé Alfred».

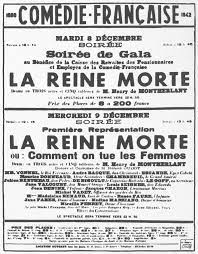

Deux événements en 1942 : La Reine morte de Henry de Montherlant, gros succès public avec 100 représentations, est considérée par Les Lettres françaises comme collaborationniste ; en cause, des répliques ambiguës, tout comme le furent l’attitude de son auteur et ses lignes sur la victoire allemande, symbole de l'éternel recommencement qui lui vaudront d’être inquiété à la Libération. L’autre événement est Phèdre, mis en scène par Jean-Louis Barrault, avec Marie Bell dans le rôle titre ; une mise en scène moderne qui fait exception.

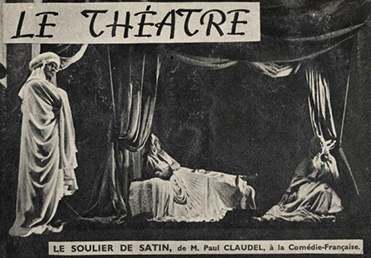

27 novembre 1943, première du Soulier de satin

Deux fois deux heures, 33 tableaux, une centaine de costumes, 18 musiciens.

Une trentaine de comédiens sur scène, André Brunot, Louis Seigner, Madeleine Renaud, Mary Marquet, Aimé Clariond, Jean-Louis Barrault, Julien Bertheau, Marie Bell, les jeunes Jacques Charon, Jean Desailly, etc.

Une révolution scénographique orchestrée par Jean-Louis Barrault, encore lui. «Qu’une pièce comme Le Soulier de satin ait été créée à la Comédie-Française en 1943, pendant l’occupation, dans une mise en scène d’un jeune sociétaire, Jean-Louis Barrault, ne cesse de surprendre». A mettre au crédit de Jean-Louis Vaudoyer.

Jacques Charon : «L’admiration que se portait Claudel était par trop lyrique pour rester en lui […] Sa pièce a eu beau se donner des dizaines de fois, presque à chaque représentation il était là, dans l’avant-scène de l’administrateur. Son contentement poussait sans cesse son buste par-dessus bord ; jaillissant du velours rouge, ce noble vieillard blanc criait : «Bravo !bravo !», nous ovationnait à la fin des actes, riant aux anges. Plus d’un spectateur a demandé à l’ouvreuse : «Quel est ce monsieur si passionné pour Le Soulier ?» C’était l’auteur. […] Ce pauvre Claudel avait eu une émotion le soir de la générale. Dès que les trois coups furent frappés, l’orchestre attaqua, et en même temps, on entendit, au-dehors, retentir les sirènes de Paris : c’était une alerte. Comme prévu dans ce cas, les spectateurs se levèrent pour évacuer la salle et se rendre dans les abris du Palais-Royal. Claudel, trop sourd pour avoir entendu la sirène, vit donc soudain son public s’en aller, lentement mais sûrement ! Sa minute de stupeur passée, il se dressa affolé dans son avant-scène et, les bras désespérément ouverts comme pour retenir les fuyards, il cria «Asseyez-vous donc ! Restez assis, ne bougez pas, après l’orchestre la pièce commence ; l’orchestre, c’est dans ma pièce, ne partez pas, voyons !».

Sacha Guitry, qui n’avait pas aimé, en se relevant ankylosé à la fin de la générale, soupira : «Heureusement qu’on n’a pas eu la paire !».

Toujours en 1943, Les Boulingrin, de Courteline, sont joués 142 fois. Mais, rappelle Jacques Charon : «nous avons eu du mal à sauver les droits d’auteur de Marie-Jeanne Courteline. La veuve de Courteline n’était pas riche, et elle était juive. Les Allemands percevaient 75% sur le montant des droits revenant à des auteurs juifs, ou à leurs descendants juifs. Pour tourner cette loi, la Comédie a monté un spectacle Courteline enrobé d’une sauce Sacha Guitry : Courteline au travail. Sur les droits de Guitry il n’y avait pas d’abattement et c’était Mme Courteline qui les touchait».

La troupe

Une troupe d’exception dans cette mauvaise période :

Julien Bertheau est membre du PCF, « il m’est arrivé d’être désigné pour lancer des tracts dans la salle du Théâtre-Français au cours d’une représentation. J’ai donc grimpé, en prenant soin de laisser ignorer ce jour-là ma présence dans le théâtre, les escaliers qui mènent aux combles, au-dessus de la salle. […] J’ai donc soigneusement réparti mon millier de tracts en petits paquets tout autour de la grille, puis à l’heure dite, je les ai, très vite, poussés dans le vide».

Pierre Dux, croix de guerre pour sa conduite pendant la bataille de France, est résistant. Tout comme Julien Bertheau, il écrit des articles pour Les Lettres françaises et diffuse les œuvres de résistance, de Vercors ou François la Colère (Aragon). Ce périodique clandestin était tiré chez Aimé Clariond qui cachait chez lui une imprimerie. Rappelons que Pierre Dux sera le premier administrateur de la Comédie-française libérée.

Pierre Bertin, en revanche, croit en «l’Europe nouvelle» ; Maurice Escande, Jean Debucourt et Louis Seigner seront suspendus plusieurs mois à la Libération par le comité d’épuration.

La dépression de Fernand Ledoux : le 3 septembre 1939, il est en mer de retour d’une tournée en Amérique du Sud de la Comédie-Française quand il apprend le déclenchement de la guerre. Il revient à Paris et, malgré ses 42 ans, il s'engage en avril 1940. La retraite de son régiment l'entraîne dans les Landes ; il supporte mal d’être démobilisé, vaincu, un malaise qui ira croissant. Il supporte mal les compromissions avec l’occupant, de jouer devant des soldats et des civils allemands, et l’atmosphère qui devient irrespirable dans une troupe partagée entre collaboration et résistance.

Fernand Ledoux dans «Goupi Mains Rouges», film de Jacques Becker (1942)

Pierre Dux raconte comment évoluait le moral de son ami sur le chemin de la Comédie-Française : « Nous avions l’habitude de nous rendre ensemble à pied au Théâtre-Français. Lui venait de la rue Notre-Dame-des-Champs par la rue Bonaparte, moi je l’attendais au coin de la rue des Beaux-Arts. Au moment où nous nous retrouvions, il était normal, détendu et gai. Il l’était encore à l’entrée du pont du Carrousel. En traversant la Seine, le changement s’amorçait : respiration plus courte, ralentissement du pas, sueur sur le front. Tous ces phénomènes s’accentuaient progressivement pendant la traversée du Carrousel, touchaient à leur maximum place du Théâtre-Français, atteignaient leur paroxysme dans l’escalier du théâtre. Quand il entrait dans sa loge, Ledoux était un homme malade. »

On est obligé de baisser le rideau lors d’une représentation d’On ne badine pas avec l’amour, l’acteur étant incapable de jouer. L’incident tourne au procès et à un examen psychiatrique. Finalement, Fernand Ledoux quitte la Maison le 31 décembre 1942, après 21 ans de présence, avec l’interdiction de se produire sur aucune scène parisienne. Il se consacre alors au cinéma : Goupi Mains Rouges, l’Homme de Londres, etc.

Raimu : le 13 septembre 1943, Raimu entre comme pensionnaire à la Comédie-Française ; un événement qui va retomber comme un soufflé : le meilleur acteur au monde, selon Orson Welles, ne jouera que dans deux pièces : Le Bourgeois gentilhomme puis Le Malade imaginaire. Il n’aura ensuite qu’un «lever de rideau» en un acte, L'Anglais tel qu'on le parle de Tristan Bernard, puis aucun autre projet !

Des critiques le concernant, il ne reste que celle des Lettres françaises à propos de sa prestation en Argan : «Quant à M. Raimu, on ne saurait dire qu’il fasse dans le rôle du malade imaginaire des débuts éclatants : outre qu’il a tendance à avaler les syllabes et à manger les mots, son jeu demeure en-deçà de la fantaisie ou du comique qu’on en attendait».

Son autre pièce, le Bourgeois gentilhomme, ne connut que 16 représentations. Un jour que l’huissier lui disait : «Mais pourquoi n’entrez-vous donc pas au foyer, Monsieur Raimu, vous serez mieux ?» il répondit avec simplicité : «Je ne suis pas chez moi».

Le cas de Mary Marquet : Elle fut la maîtresse d’Edmond Rostand, l’épouse de Maurice Escande, la maîtresse de Victor Francen avec lequel elle eut un fils, François, en 1922, puis d’André Tardieu, président du Conseil. Elle est l’une des deux sociétaires, avec le pro-nazi Maurice Chambreuil, à être incarcérée à la Libération, accusée d’intelligence avec l’ennemi, du 16 au 26 octobre 1944 à Drancy puis à Fresnes. Elle a publié des chroniques dans Aujourd’hui, quotidien antisémite et pétainiste. Elle est accusée d’avoir été responsable de la déportation de son fils, François, mort à Buchenwald. Jacques Charon dit: «elle n’a pas quitté de toute l’Occupation sa loge à la Comédie. Un beau matin, elle était venue habiter sa loge par peur – apportant, d’ailleurs, son immense lit Empire à colonnes ! Ce Paris, occupé par l’ennemi, truffé de résistants et d’espions alliés, lui semblait plein de drames prêts à fondre sur elle à l’improviste».

Robert Manuel (Robert Bloch) : l’élément comique qui a manqué à la troupe pendant cinq ans, entre sa 24e et sa 28e année. C’est Jacques Charon qui a pourvu à son remplacement. Robert Bloch fut interné à Drancy et dans son annexe, le «camp Lévitan», installé dans les magasins du même nom, rue du Faubourg Saint-Martin. A Drancy, il participa à partir de septembre 1943 au creusement du tunnel dont l’objectif était de faire évader le maximum d’internés sinon la totalité, entre l’appel du soir et l’appel du matin. Lorsqu’il fut découvert en novembre par les S.S., il n’y avait plus qu’un mètre cinquante à creuser ! Quatorze membres de l'équipe du tunnel furent arrêtés et torturés. Ils furent déportés par le 62e convoi, le 20 novembre 1943. Sur les quatorze, douze sautèrent du train en marche et purent rejoindre la Résistance.

Robert Manuel échappa à l’arrestation dans des circonstances qu’il qualifie lui-même de miraculeuses. Les SS «avaient ramassé tous les bleus de travail, avaient repéré les numéros matricules auxquels nous n’avons jamais pensé et avaient pu ainsi arrêter sur le champ toute l’équipe. Par un miracle que je ne m’explique pas encore, ils n’avaient pu lire mon matricule personnel qui devait être effacé ou déchiré au bon endroit, et je fus le seul à passer au travers de cette rafle tragique. Dieu m’avait protégé». Il échappa à la déportation.

A sa réintégration, il est décidé qu’il touchera l’intégralité des traitements qui ne lui ont pas été versés pendant la période de la guerre. Tout comme Béatrice Bretty, Véra Korène ou Paul Bonifas.

Ernst Jünger à la Comédie-Française

Jacques Charon : Il y avait d’ailleurs fort peu d’Allemands au Théâtre-Français, ils allaient à l’Opéra ou aux Folies-Bergère. S’étant fait réserver chez nous les meilleures places, ils ne les occupèrent jamais. Nous n’avions, de temps en temps, que la visite discrète d’un lettré de l’intelligentsia – qui venait en civil. […]

Journal d’Ernst Jünger, 9 mars 1942 : Le soir à la Comédie-Française, avec la Doctoresse qui m’avait invitée. Les Femmes savantes. Il y a donc encore des îles où l’on peut aborder. Au foyer, le Voltaire de Houdon, - des trais de vieillard et d’enfant s’unissent en lui d’étonnante façon. Très belle aussi, cette allégresse spirituelle qui triomphe en se jouant du poids des années. 14 mars 1942 : Après une assiettée de soupe à la Comédie-Française, Le Misanthrope. Pendant l’entracte, je suis retourné voir le Voltaire de Houdon. Ce qui m’est apparu particulièrement, c’est le mélange de méchanceté et de quelque chose d’enfantin.

Sous les noms énigmatiques de la Doctoresse ou de Charmille se cache une seule bien-aimée : Sophie Ravoux, pédiatre, allemande mariée à un Français déporté à Dachau en 1943. Elle est, de plus, à moitié juive... Au fil des soirées à la Comédie-Française, des promenades à Bagatelle, sa passion pour Sophie devient si brûlante que Jünger songe à quitter sa femme, Gretha, restée au pays. (Ernst Jünger - Un occupant si korrekt - Par François Dufay, l’Express, février 2008)

Conclusions

Malgré les restrictions, les alertes, les pénuries de chauffage, les coupures d’électricité, le couvre-feu, les représentations connaissent le succès. L’institution n’a pas souffert de restrictions budgétaires et Vichy a peu influencé la programmation.

Bien qu’accusé par certains d’avoir mis « la première scène française à la disposition de l'ennemi », Jean-Louis Vaudoyer a su naviguer pour épargner à l’institution le rôle d’un instrument de propagande, au prix de concessions ; elle a même connu deux années – 1942 et 1943 – de création d’oeuvres majeures (La Reine Morte, Le Soulier de Satin, Huis-Clos, etc.), tout comme le cinéma. Malgré la pression des Allemands, la création théâtrale a pu bénéficier d'espaces de liberté que d’autres n’ont pas connus.

Pour en savoir plus :

Marie-Agnès Joubert : La Comédie Française sous l’Occupation (Tallandier, 1998)

Jean Knauf : La Comédie Française de 1940 à 1944 sur :

https://www.lesarchivesduspectacle.net/

Jacques Charon, Moi, un Comédien, Albin Michel, 1975. Autobiographie.