37 - 6 octobre 1943 : Jean Guéhenno rend visite à la mère d’un STO

Porte d’Ivry

Chapitres :

Le Reich prédateur

La loi du 4 septembre 1942, les Réfractaire

Jean Guéhenno, le témoignage de J.H., STO à Belzig

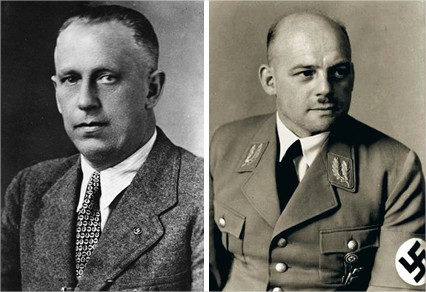

Fritz Sauckel et Julius Ritter

Le Reich prédateur

L’effort de guerre est considérablement accru par l’ouverture du front de l’Est en Russie, et les premiers revers ; les exigences allemandes vont croissant dans les pays occupés, en particulier en France : doublement des livraisons de vivres, envoi en Allemagne de 30.000 wagons de marchandises, 1.000 locomotives, 2.500 kms de rail, cession de 200.000 tonnes de navires de commerce ancrés dans les ports français en mai 1942. La demande ne se limite pas aux marchandises ; l’Allemagne a aussi besoin de main d’œuvre pour remplacer les millions de soldats allemands partis sur les fronts.

Le déplacement d’ouvriers, français ou étrangers vivant en France, avait commencé dès l’automne 1940, volontariat ou rafles arbitraires dans la zone interdite des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Le 21 mars 1942, Fritz Sauckel, «brute arrogante», est nommé plénipotentiaire général pour l’emploi de la main d’œuvre dans les pays occupés ; Julius Ritter est son représentant en France (cf. 44). La mission de Sauckel est de recruter par tous les moyens des millions de travailleurs pour les usines du Reich ainsi que pour les fermes, les chemins de fer, etc. Sauckel, le «négrier de l’Europe»

Julius et Fritz Sauckel

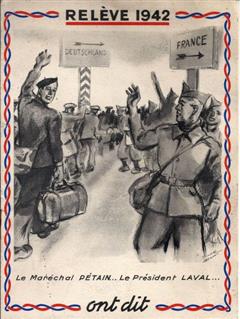

La «Relève»

Pour la France, le quota est fixé en juin 1942 à 350.000 ouvriers dont 150.000 métallurgistes. Il se trouve que la nomination de Sauckel est concomitante au retour de Laval dans le gouvernement de Vichy, en remplacement de Darlan dont les fortes réticences à l’envoi d’ouvriers français en Allemagne avaient été justement une des causes de son renvoi.

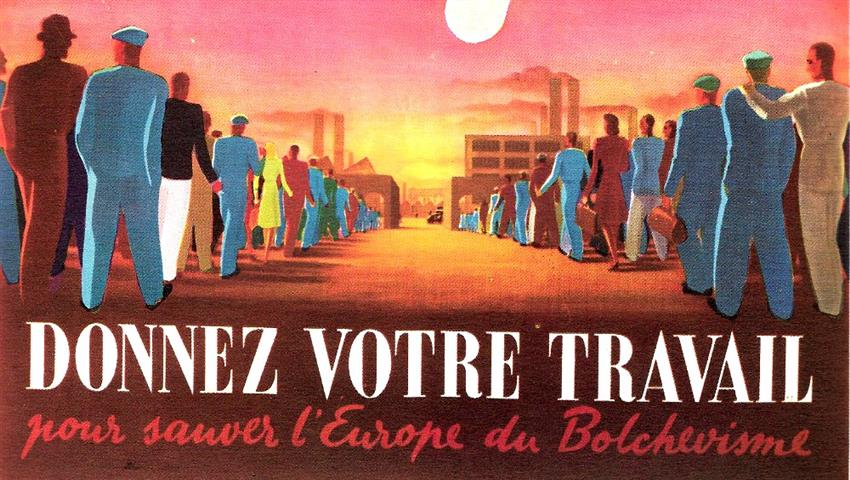

Avec ses méthodes habituelles de maquignon, Laval va tergiverser, ergoter, temporiser pour, finalement, proposer «la Relève» à la place du volontariat au rendement bien faible. C’est au cours d’un discours le 22 juin 1942 que le principe en est édicté par Laval : un prisonnier libéré pour trois départs en Allemagne. Dans un discours, le chef du gouvernement proclama : «Je souhaite la victoire allemande, parce que, sans elle, le bolchévisme demain s’installerait partout». Un pas dans la collaboration qui, jusque là, n’avait pas été franchi.

Laval accueille les prisonniers libérés

Discours radiodiffusé du 22 juin 1942 sur la Relève

La loi du 4 septembre 1942

50.000 volontaires en trois mois ; on est loin des 350.000 demandés par Sauckel. Celui-ci menace d’appliquer la mobilisation des hommes et des femmes en zone occupée. Laval négocie l'abandon de l'ordonnance allemande au profit d'une loi française concernant les deux zones. Ceci conduit Laval à promulguer la loi française du 4 septembre 1942 qui introduit la conscription obligatoire pour tous les hommes de 18 à 50 ans et pour les femmes célibataires âgées de 21 à 35 ans. De fait, les travailleurs français sont les seuls d’Europe à avoir été requis par les lois de leur propre État et non par une ordonnance allemande !

Mais la réquisition forcée des ouvriers, partant entre deux gendarmes, est très mal vécue par la population.

En décembre 1942, 250 000 hommes sont partis en Allemagne mais la Wehrmacht est de plus en plus gourmande en hommes : 300.000 ouvriers sont incorporés ce même mois. En conséquence, Sauckel demande l’envoi de 250.000 hommes supplémentaires. Laval répond à la demande par la loi de 16 février 1943.

Le STO

Le 16 février 1943 est institué, le Service Obligatoire du Travail, SOT, devenant STO. C’est le modèle du service militaire : tous les jeunes gens (les femmes ne sont pas concernées) nés entre 1920 et 1922 sont mobilisés pour deux ans «afin de répartir équitablement entre tous les Français les charges résultant des besoins de l'économie française (!) ». Les quelques exemptions et sursis, pour les étudiants ou les agriculteurs par exemple, sont supprimés dès juin. En compensation, l’Allemagne accorde à Laval quelques concessions, dont la transformation des prisonniers en «travailleurs libres» - mais en Allemagne !

Mars 1943, gare de l’Est, des recrues du STO en route pour l’Allemagne

500.000 travailleurs sont partis au printemps 1943 ; en contrepartie, 100.000 prisonniers et 11.000 malades sont libérés.

(delcampe.net)

Réfractaires

Sauckel en veut toujours plus : 120.000 hommes en mai, 100.000 en juin et 500.000 travailleurs supplémentaires en août ! Les objectifs ne seront jamais atteints.

Pourtant, tous les moyens sont mis en oeuvre pour traquer les réfractaires : la Wehrmacht, la Milice, l’inspection du travail, la gendarmerie, la police et les séides du PPF de Doriot. Les arrestations des jeunes chez eux ou dans la rue sont du plus mauvais effet sur la population – le STO marque une date importante dans l’évolution de l’opinion publique. Les résistants détruisent les fichiers du STO ; le commando de Léo Hamon incendie 200 000 fiches dans les locaux parisiens du Commissariat général au STO.

On estime à 200.000 le nombre de réfractaires, dont un quart rejoignent les maquis ; un apport considérable mais aussi un énorme défi en termes de vivres, d’équipement, de formation … et de risques de trahison. Les autres se cachent chez eux, s’éparpillent dans la nature, dans des fermes isolées ou quittent la France ; certains rejoindront l’Afrique du Nord et l’armée de la France libre.

Conditions de vie

Ceux qui travaillent pour l’industrie sont installés dans des baraquements malsains, souvent construits par des déportés. Pour échapper aux bombardements, les ateliers sont aménagés dans des caves ou des galeries de mines, froides et humides (qui peuvent aussi leur servir de logement) où ils travaillent douze heures par jour. La sous-alimentation est chronique.

Témoignage de Simone Signoret

Les rafles se multipliaient. N’importe qui, sans aucune raison héroïque, pouvait se faire embarquer comme ça, par hasard. Tous les hommes en âge d’aller au STO avaient plus ou moins trafiqué leurs papiers. Tout le monde, alors, était en situation irrégulière. Des familles bien-pensantes et bien tranquilles qui, pendant les premières années d’occupation, avaient apprécié cet ordre et cette «correction» dont la France avait tant besoin… découvraient tout à coup que les Allemands étaient des sauvages, parce que leur propre fiston s’était fait ramasser à la sortie de Sciences-po, rue Saint-Guillaume, bloquée à cet effet à ses deux extrémités par les cars de la police française. […] Certains pensaient se cacher mieux dans la grande ville. Ils avaient quitté les villages dans lesquels, sous de faux noms, ils avaient résidé pendant de longs mois. Parce que l’épicier-milicien-sur-les-bords était devenu hargneux et épelait soupçonneusement le faux nom calligraphié sur la carte d’alimentation. […] Yves Allégret ( le mari de Simone à cette époque) recherché par le STO, Serge Reggiani, recherché comme déserteur parce qu’Italien, Gélin, Danièle, nouvellement Delorme grâce à des faux papiers qui dissimulaient le nom de Girard, son père est à Londres, sa mère prisonnière à Compiègne.

Journal de Jean Guéhenno, le témoignage de J.H., STO à Belzig

12 juin 1943 : Tous les jeunes gens doivent partir pour l’Allemagne le 1er juillet. C’est l’affolement dune fourmilière écrasée. Quelques-uns pensent passer vers l’Espagne. D’autres, à se cacher dans les montagnes, en Savoie ou dans la Massif Central. Mais le plus grand nombre se résignera, partira.

17 novembre 1943 : Etrange expérience, celle de ces jeunes étudiants qui, pour éviter de partir en Allemagne, vont travailler dans les mines où les embauchent et les cachent des patrons patriotes, mais je doute qu’elle leur apprenne tout ce qu’elle pourrait leur apprendre. Les préjugés sont les plus forts.[…] M… égyptologue, normalien, chef de coupe dans une forêt au-dessus de Grenoble. D’avoir vécu parmi les hommes qui ne pensaient pas n’avait qu’exalté en lui que le sentiment de sa supériorité…

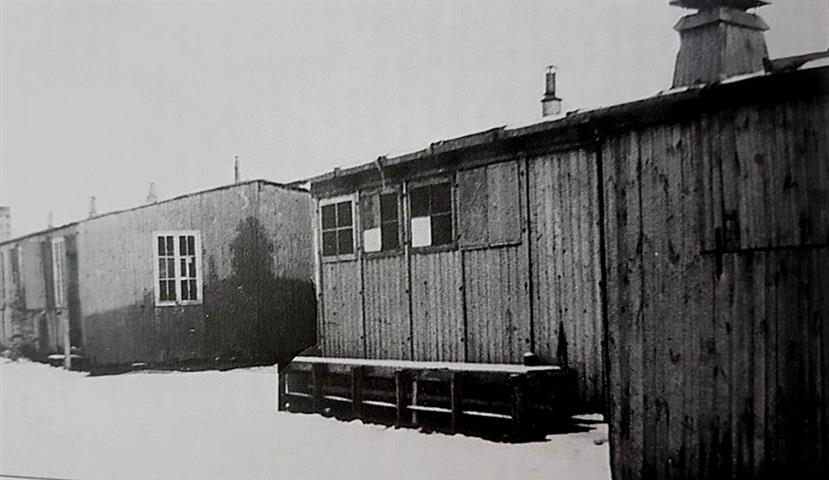

A partir du 27 avril 1943, Jean Guéhenno évoque le cas de J.H. qui voulait le connaître parce qu’il avait été l’ami d’Eugnèe Dabit (l’auteur d’Hôtel du Nord) ; il vivait porte d’Ivry, dans un centre d’hébergement où sa mère était femme de charge – «il n’y a nulle part plus misérable au mètre carré» - après des emplois de misère, il «avait changé de métier. Il était commis libraire, heureux. Il vivait parmi les livres». En mars 1943, J.H. annonce à Guéhenno qu’il est déporté en Allemagne dans le cadre du STO, il travaille à Belzig, près de Berlin : « Je fais équipe de nuit, dans une poudrerie avec des camarades qui étaient charcutier, dessinateur, étudiant. La réalité est après les wagonnets, la pelle à la main. Le force par la joie. Le travail nocturne fait perdre la notion de temps, on se retrouve sur une route sans lumière, suivant un guide invisible qui se rappelle de temps en temps à notre inquiétude. […] Nos baraques sont dispersées dans un champ que les jeunes pousses sacrifiées égaient d’une végétation de cimetière. On n’entend que les chants des Ukrainiens enfermés non loin de là, tous les environs sont dépeuplés. De vieilles Allemandes, des blessés d’URSS, quelques permissionnaires nous regardent dans les rues de la petite ville, sans un mot, ni rien dans les yeux qui puisse forcer notre solitude».

Une autre lettre : «Quand cette lettre partira, je n’aurai pas mangé depuis 80 heures, malade à n’avoir plus de goût à rien prendre».

Jean Guéhenno rend visite à la mère de J.H. dans le centre d’hébergement de la porte d’Ivry, «refuge de passants misérables», «caserne de pauvres», «une énorme bâtisse grise et muette aux fenêtres sales» ; Mme H… lui a fait lire toutes les lettres de son fils Jean : un roman pour ne pas effrayer sa maman : «Belzig ! Le plus joli village du monde. C’est dans un pays de lacs, de bois, de prairies. Le printemps y est même admirable. Berlin n’est pas loin. On y va en excursion, en touriste, quoi. Rien ne manque à Belzig, il y a même deux cinémas … Son travail n’est pas fatigant, il est secrétaire…»

Belzig Roederhof

6 octobre 1943 : H… est revenu de Belzig. Il est devenu cardiaque à pousser les wagons de la cartoucherie de Belzig et a failli mourir. Il débarqua dans un camp de triage aux environs de Berlin. Quatre jours et quatre nuits au milieu de milliers de «copains» à attendre son affectation ; le haut-parleur vomissait des noms sans discontinuer. Il ne fallait pas dormir, être prêt quand le sien serait crié, sinon on risquait d’attendre des jours et des nuits encore. Le haut-parleur vous commandait d’aller devant tel ou tel panneau. Là les chefs d’entreprise venaient, vous estimaient, vous jaugeaient, vous tâtaient les biceps et les mollets. La chance était quand un petit patron artisan vous prenait. Lui partit avec une équipe pour Belzig. Une ancienne usine admirablement camouflée dans les bois. Quand ils entrèrent dans la baraque où ils devaient coucher, ils virent un cercueil pour le premier d’entre eux qui… L’administration avait tout prévu… Il chargeait, poussait des wagons avec trois petites Ukrainiennes déportées, qui avaient douze à quinze ans. On leur donnait de la soupe deux fois par jour. Et c’était tout. Impossible de vivre sans les colis. Les Russes n’en recevaient pas. […] La peur, c’était Potsdam, le second étage du petit palais de Potsdam où la Gestapo avait établi ses services et où l’on était envoyé au moindre soupçon de sabotage… Les prisonniers enfermés par dizaines dans chaque cellule étaient absolument nus, couchaient sur le ciment, tassés les uns contre les autres. Pendant deux heures, il m’a raconté son histoire, l’air un peu fou. Rien, me dit-il, en Allemagne, n’a plus de visage, ni les rues ni les hommes.

Fritz Sauckel et Julius Richter

Fritz Sauckel

Fils d’un employé des postes et d’une couturière, lui-même ouvrier d’usine, il est membre du NSDAP dès 1923 et prend des responsabilités en Thuringe, Gauleiter (responsable politique régional). Sa position de Reichsstatthalter du land en 1933, une région à fort potentiel industriel, le prédispose à devenir plénipotentiaire général pour l’emploi de la main-d’oeuvre le 21 mars 1942. En Allemagne déjà où les écoliers doivent accomplir un service agricole et où obligation est faite aux femmes de travailler en usine.

Il organise la déportation vers l’Allemagne de travailleurs des pays occupés. Les pays de l’est sont les principaux pourvoyeurs où il procède de la façon évoquée ci-dessus : tout d’abord, l’appel au volontariat qui rencontre un certain succès, jusqu’à ce que les conditions de vie et de travail soient connues ; escalade de la violence ensuite.

Sauckel sera jugé au procès de Nuremberg, condamné à mort et exécuté le 16 octobre 1946.

Sauckel après son exécution

L’exécution de Julius Ritter

Contrairement à Sauckel, Ritter a fait des études ; il est titulaire d’un doctorat en droit, plus précisément en droit du travail ( !). Il adhére au NSDAP et à la SS en 1931.

C’est en octobre 1942 qu’il est nommé à Paris pour superviser le recrutement des travailleurs français pour l’effort de guerre, sous les ordres de Fritz Sauckel.

Bundesarchiv

Le 28 septembre 1943 vers 8h30, Ritter est abattu devant son domicile, 18, rue Pétrarque, par quatre membres des FTP-MOI, Marcel Rajman, Leo Kneler, Spartaco Fontanot et Celestino Alfonso (cf. 44). Au moment où le colonel SS monte dans sa voiture, Celestino Alfonso tire plusieurs coups de feu qui sont amortis par la vitre. Essayant de se dégager du côté opposé, Ritter se trouve en face de Marcel Rajman, qui l'achève de trois balles.

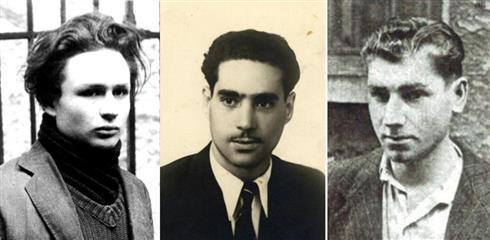

Marcel Rajman, Celestino Alfonso et Spartaco Fontanot

Himmler ordonne à Carl Oberg d’organiser d’impitoyables mesures de répression : 50 otages sont exécutés au Mont Valérien, dont quatorze membres du réseau Alliance.

«M. Julius Ritter, lâchement assassiné par des terroristes»

(Pairs-Soir, 3 octobre 1943)

Conclusions

Au total, plus de 600 000 travailleurs français furent envoyés en Allemagne entre juin 1942 et juillet 1944 ; la France fut le troisième fournisseur de main-d'œuvre forcée du Reich après l'URSS et la Pologne, et le premier en ouvriers qualifiés. 25.000 à 35.000 travailleurs du STO y auraient perdu la vie.

AEG, BASF, BMW, Daimler-Benz, Deutsche Dunlop, IG Farben, Messerschmitt, Siemens, Telefunken, Volkswagen, … ont usé et abusé de cette main d’œuvre, ainsi que de celle des prisonniers de guerre et des contingents envoyés par les camps de concentration.

Quelques noms parmi les travailleurs du STO ; Antoine Blondin, Georges Brassens, Cavanna, Raymond Devos, Michel Galabru, Boby Lapointe, Alain Robbe-Grillet.

Les forces allemandes déportèrent 6,5 millions de civils !

Travailleuses forcées à Riga

Pour en savoir plus :

Jean Guéhenno : Journal des années noires (1947), Livre de poche

Simone Signoret : La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était (1976), Le Seuil

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_du_travail_obligatoire_(France)

Raphaël Spina, Histoire du STO, Perrin, 2017, 570 p.

Travail forcé sous domination nazie pendant la Seconde Guerre mondiale — Wikipédia (wikipedia.org)