20 - 30 septembre 1941 – Maurice Chevalier crée «La Chanson du Maçon»

Casino de Paris, 16, rue de Clichy

Chapitres :

La cible de Londres et de la Résistance intérieure

Radio-Paris & l’âge d’or des music-halls

Thèmes des chansons sous l’Occupation

Ceux qui ne se produisent plus à Paris

En 1940, Maurice Chevalier vit avec Nita Raya, meneuse de revue aux Folies bergère, Raïssa Beloff de son vrai nom, roumaine d’origine juive ; pendant la drôle de guerre, il s’était produit sur le front, en compagnie de Joséphine Baker, avec un nouveau succès à son répertoire, Ça fait d'excellents Français, qui inspirera Pierre Dac en 1943 sur les ondes de la BBC (cf. plus bas).

Après la défaite et l’armistice, Maurice préfère rester en zone libre et protéger ses proches, en particulier Nita et ses parents ; il refuse de monter sur scène jusqu’en septembre 1941. Les journaux et certains artistes lui reprochent de rester en zone libre, «avec ses juifs».

Maurice Chevalier plus naïf que collabo

Les tours de chant finissent par lui manquer ; il accepte de revenir à Paris, débarque gare de Lyon au milieu d’une foule d’admirateurs.

Dès le lendemain, un journaliste du Petit Parisien vient l’interviewer, et lui pose, entre autres, une question piège : «Que pensez-vous du maréchal Pétain ?», une question à laquelle n’est pas préparé un personnage aussi étranger à la politique que Maurice Chevalier. Il égrène quelques poncifs tels que «Je suis contre la guerre» ou «ce serait mieux s’il y avait plus de compréhension entre les peuples»

Deux ou trois phrases de cette tonalité suffisent au journal collaborationniste pour broder un article où les propos du chanteur sont arrangés de la façon suivante : «Comprenez-moi bien. Je n’ai jamais fait de politique. […] La chanson est un instrument admirable de rapprochement entre les peuples. […] revenu à Paris, je suis aveuglément le maréchal et je crois que tout ce qui peut amener la collaboration entre les peuples français et allemand doit être entrepris ?» Il est vrai que Maurice Chevalier a soutenu publiquement Pétain à ce moment – «Je suis le roi des cons, j’ai cru le vieux», dira-t-il plus tard - mais ses propos ont été manipulés. Il fait paraître un démenti dans Comedia mais celui-ci n’a pas le même impact que celui qui a paru dans un journal à grand tirage comme Le Petit Parisien.

Le mal est fait. La propagande pro-nazie enclenche les soupçons de collaboration qui vont durer jusqu’en 1949.

La Chanson du Maçon

Le spectacle du Casino de Paris, Bonjour Paris, dure huit semaines à partir du 30 septembre 1941. La première partie, purement music-hall, n’a plus le brillant d’avant guerre. La deuxième partie est un récital avec seulement Henri Betti au piano. Chevalier insère au milieu de ses succès, une nouvelle chanson, de Henri Betti pour la musique et Maurice Vandair pour les paroles, la Chanson du Maçon, très bien accueillie par le public :

Il était une fois

Tout là-haut sur un toit

Un maçon qui chantait sa romance.

Ce fait n'a l'air de rien

Vous allez voir combien

Un p'tit fait peut avoir d'importance.

Comme il me reste à vous prouver comment,

Je vais commencer par le commenc'ment.

Un maçon

Chantait une chanson

Là-haut sur le toit d'une maison,

Et la voix de l'homme s'envola

Pour se poser par là

Comme un oiseau sur la

Voix d'un autre maçon

Qui reprit la chanson

Sur le toit voisin de la maison

Et ainsi commença l'unisson

De deux maçons et d'une chanson ! son ! sons

De maçon en maçon,

De pignon en pignon

Et de rue en ville et en village,

La chanson prit son vol,

Et dans sa course folle

Accrocha tous les échafaudages.

Le bon vieux curé se mit à danser,

Parce que dans le pays tout entier

Mill' maçons

Chantaient une chanson

Tout là-haut sur le toit des maisons

Ça leur donnait du coeur au boulot

Les matériaux

Tout seuls !

Semblaient monter tout seuls !

Et les maisons

Poussaient comme des champignons

Ça faisait la joie des compagnons

Qui chantaient avec tous les maçons

Tout là-haut, sur le toit des maisons.

De chantier en chantier

Tous les corps de métier

Travaillaient et chantaient en cadence.

Le soleil dans le ciel

Trouva tout naturel

De rentrer à son tour dans la danse.

C'est alors qu'il m'est venu cette idée,

Vous n'en ferez que ce que vous voudrez :

Elle est enregistrée sur disque Pathé, le succès se confirme.

Solidarité, l’effort dans la joie, appel à l’union, corporatisme, autant de thèmes égrenés par Vichy et les médias qui lui sont inféodés. «Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe, dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à un redressement intellectuel et moral que, d'abord, je vous convie», Maréchal Pétain, 25 juin 1940.

« Cette chanson est maudite. On aurait dû la garder pour la fin de la guerre. Elle serait devenue l’hymne de la reconstruction. Sur le moment, on ne s’est pas rendu compte de sa portée. Personne ne pouvait penser que la ‘collaboration’, les Allemands pouvaient la récupérer. » Henri Betti.

Maurice en Allemagne

Maurice Chevalier est pris dans un feu croisé : ceux qui l’accusent d’être un activiste pétainiste, et les Allemands qui veulent tirer parti de la célébrité du chanteur ainsi que du message qui pourrait être porté par la chanson.

Il est invité à venir se produire à la Scala de Berlin, ce qu’il refuse. Mais il accepte la demande du gouvernement de Vichy d’aller chanter pour les prisonniers en novembre 1941, dans le camp d’Alten Grabow, où lui-même avait été interné en 1914. Chevalier ne demande pas de cachet mais la libération de dix prisonniers. Henri Betti, « On y est allés le jour de relâche du Casino. On est partis par le train. Le soir, on a couché à Berlin. […] Il y avait 3 000 prisonniers. En voyant Maurice, ils se sont mis à chanter La Chanson du maçon. On pleurait… ».

Les Allemands tentent de le retenir pour des tours de chant ou lui faire rencontrer Emil Jannings, partenaire de Marlène Dietrich dans l’Ange Bleu, qui se compromet dans nombre de films de propagande.

Il réussit à s’esquiver mais l’escapade allemande va lui coûter cher et la presse collaborationniste ne l’aide pas. Paris-Soir ou Le Petit Parisien évoquent une tournée de huit jours, « Dîtes bien que je suis très reconnaissant aux autorités allemandes », « la plus belle tournée de ma carrière. » Aucun ne relève qu’il n’a chanté que deux fois en face des prisonniers français, qu’il n’a pas accepté de cachet, et quant aux dix prisonniers libérés…

Maurice Chevalier, la cible de Londres et de la Résistance intérieure

En 1942, il a compris qu’il n’a pas d’autre alternative que le silence ; lui et Nita s’installent à Cannes-la Bocca après une dernière prestation au Casino de Paris à l’automne 1942. Les parents de Nita sont cachés dans un quartier retiré de Nice.

Il n’est plus seulement pétainiste pour certains, mais pronazi comme le clame un quotidien anglais. Le magazine américain Life le fait figurer dans une liste de collaborateurs qui devraient être jugés, voire exécutés.

Mais l’attaque la plus acérée se produit en février 1944, lorsque Pierre Dac détourne Ça fait d'excellents Français, qui devient Ça fait de mauvais Français (cf. 01).

Le créateur de cette chansonnette

Passait jadis pour un vrai chevalier,

D'autres encore parmi tant de grosses têtes

Ont dans l'épreuve complètement perdu pied

On les croyait très bien, ils étaient moches

Et c'est ainsi qu'ils se sont révélés

En préférant faire des sourire aux boches

Par calcul ou par stupidité…

Et d’ajouter : «Quand, un jour prochain, nous leur ferons avaler leur bulletin de naissance, il est infiniment probable que la rigolade changera de camp et que, cette fois, il n’y aura pas de mou dans la corde à nœuds»

Le 27 mai 1944, il est condamné à mort par contumace par un tribunal d’Alger, condamnation qui déclenche sa traque par des maquisards pour le fusiller ; sa mort est même annoncée par certains journaux.

Chevalier, effondré, s’est réfugie en Dordogne, il craint un enlèvement.

Trois personnalités prennent sa défense auprès de Pierre Dac : René Laporte, écrivain résistant, qui fut un temps le voisin du chanteur, Francis Lennehardt, résistant auprès de Gaston Defferre dans les Bouches-du-Rhône, et l’acteur René Lefèvre (photo), complice à la scène du «roi des loufoques». Leur argumentation repose sur la naïveté politique du chanteur et la manipulation dont il a été le jouet. Dac cesse alors ses attaques (sans diffuser d’erratum).

Le 14 septembre 1944, il est emmené à Périgueux et interrogé par un groupe de maquisards. Libéré, sans être innocenté, il trouve une cache à Toulouse où il vit reclus.

René Laporte convainc Pierre Dac, de retour à Paris et membre du Comité d’épuration des acteurs, de rencontrer Chevalier à Toulouse. Pierre Dac s’y rend dans son uniforme de lieutenant ; les deux hommes s’expliquent et Dac s’engage à plaider sa cause auprès du Comité.

9 octobre 1944, Louis Aragon, à la demande d’Elsa, prend à son tour la défense de Maurice Chevalier, argumentant que sa popularité en faisait une cible de choix pour les services de propagande allemands.

Convoqué par la police judiciaire du 36, quai des Orfèvres, il s'explique devant un comité qui le blanchit.

A la partie de la presse qui reste critique, il répond : «De quoi m'accuse-t-on, en résumé ? […] Que je croyais à Pétain au début de son règne. Qui n'y croyait pas ? Je vous le demande, chez nous, et même ailleurs, puisque des ambassadeurs d'Amérique, de Russie, et de partout, le voyaient intimement, chaque jour, à Vichy. Que j'ai chanté onze fois à Radio-Paris, en quatre ans. Alors qu'on insistait pour que je chante hebdomadairement. Que serait-il arrivé si j'avais refusé catégoriquement ? Vous le savez aussi bien que moi : une visite un matin, de très bonne heure. Moi et ma petite famille envoyés Dieu sait où !»

Ses émissions de radio furent entrecoupées de messages de propagande, dont il ne connaissait pas la teneur.

L’intervention de Pierre Dac face au Comité est déterminante pour que Maurice Chevalier se voie définitivement innocenté.

Le fantaisiste peut alors reprendre pleinement sa carrière : une prestation pour la fête des midinettes au Palais de Chaillot, puis au Luna Park de Paris (cf. 49).

Fin mars 1945, il enregistre Fleur de Paris, hymne au rassemblement des Français.

L’affaire se termine le 14 février 1949, jour où est publiée la liste des artistes sanctionnés par le Comité d’épuration. Pour Maurice, il est écrit «pas de sanction».

Epilogue :

La Chanson du maçon, par son message de solidarité finira par être diffusée à la BBC mais… interdite sur les ondes françaises.

Radio Paris

«Radio-Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand»

Accordant une grande importance à ce média de masse qu'est la radio, les autorités d'occupation veillent très tôt à ce que la radio de propagande qu'ils vont mettre en place sous leur contrôle puisse être entendue sur tout le territoire français dans de bonnes conditions.

Ils créent une nouvelle radio sous l’égide de la Propaganda-Abteilung Frankreich, organisme de contrôle et de censure de tous les médias écrits ou parlés.

Elle reprend le nom de Radio-Paris, afin de profiter de l'aura de l'ancienne première radio nationale et de créer une confusion dans l'esprit des auditeurs.

Radio Paris est donc une radio allemande avec de gros moyens financiers pour tenter de convaincre les Français des bienfaits de la collaboration franco-allemande et de l’Europe nouvelle (cf. 01).

Elle se veut distrayante pour s’assurer la meilleure audience possible, fait la part belle à la programmation musicale et attire les artistes les plus populaires grâce à de substantiels cachets - un seul passage à Radio-Paris peut rapporter trente fois le salaire mensuel d’un ouvrier - :Tino Rossi, Maurice Chevalier, Edith Piaf, Fernandel, Rina Ketty, Lucienne Boyer, Léo Marjane, etc.

Les music-halls font salle comble

Hitler aurait dit que Paris doit devenir le Luna-Park de l’Europe ; les Allemands vont s’ingénier à faire renaître le gai Paris, tout mettre en place pour faire oublier aux Français les conditions de vie qui leur sont imposées par les clauses drastiques de l’armistice et le coût énorme des frais d’entretien de l’armée d’occupation.

Cabarets, music-halls et autres salles de spectacle rouvrent très rapidement. A l’exception des bals populaires, un des loisirs symbole du Front Populaire (cf. La belle Equipe de Julien Duvivier), de la jouissance et de la décadence, causes de la défaite. Ce sont aussi des lieux de rassemblement difficilement contrôlables et fauteurs potentiels de troubles.

L’ABC, l’Alhambra, le Lido, le Concert Mayol, le Tabarin, le Casino de Paris accueillent civils et soldats de la Wehrmacht, mais pas «les Juifs et les chiens», comme l’indique une pancarte à l’entrée. Les Allemands ont une nette préférence pour Les Folies Bergère, ses plumes, ses strass et ses filles déshabillées. Pour les Parisiens, toutes ces salles présentent aussi l’avantage d’être chauffées.

Folies Bergère (cl. Roger Viollet)

Principaux thèmes des chansons sous l’Occupation

A l’attention des femmes dont les maris ou les fiancés sont prisonniers dans les stalags ou, plus tard, réquisitionnés au STO, les chansons sentimentales dont les deux grands succès de Léo Marjane, Je suis seule, et Rina Ketty, J’attendrai, ou encore Le premier rendez-vous de Danielle Darrieux. Dans le même registre, les chansons nostalgiques telles que Paradis Perdu de Lucienne Delyle, Quand les guinguettes rouvriront de Rogers, et les deux chefs d’œuvre de Charles Trenet, Que reste-t’il de nos amours ? et Douce France.

Autre thématique, les soucis et tracas de la vie quotidienne, traités sur un mode léger voire comique : le rationnement dans Elevons un porc de Georgius ou Le Marché Rose, de Jacques Pills

D'accord!J'aurais pu me montrer plus prévoyant

D'accord!J'aurais dû fair' des stocks au bon moment

D'accord!Je n'ai plus rien du tout dans mes placards

D'accord!J'suis un pauvr ' type, Naif, un Jobard

Maïs J'ai toujours de l'amour

La Symphonie des selles de bois de Maurice Chevalier

J'aime le tap, tap, tap des semelles en bois

Ça me rend gai, ça me rend tout je ne sais quoi

Lorsque j'entends ce rythme si bon

Dans mon cœur vient comme une chanson

Georgius, encore, chante son vélo, Comme on ne trouve plus de carburant, J'ai vendu ma bagnol' trois cents francs, Et v'lan, Je m'suis ach'té un vélo hors concours.

Enfin, les chansons illustrant les thèmes chers à la «Révolution nationale» : la tradition, la France rurale et le retour à la terre, le travail manuel, la maternité : ça sent si bon la France (Maurice Chevalier), Que la France est belle (Marcelle Bordas), Être maman (Elyane Célis),

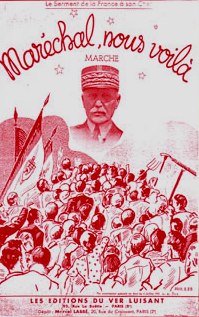

Premier de la classe dans ce domaine, André Dassary, origine basque et ancien chanteur de l’orchestre de Ray Ventura, qui a à son actif, Semons le grain et la lumière ou Vive la terre de France , « pour que le pays soit plus beau, Il faut des bras pour la charrue ». Dassary, l’inoubliable interprète du chef d’œuvre pétainiste : Maréchal, nous voilà, de Charles Courtiaux et André Montagard

Une flamme sacrée,

Monte du sol natal;

Et la France enivrée,

Te salue, Maréchal.

Maréchal, nous voilà

Devant toi, le sauveur de la France,

Nous jurons, nous tes gars,

De servir et de suivre tes pas.

Maréchal, nous voilà,

Ce qui vaudra à Dassary quelques années d’exil en Amérique du Sud.

Epuration

Les artistes qui ont poursuivi leur activité pendant l’Occupation vont connaître des sorts variables.

Tino Rossi, qui a tout de même chanté pour la Légion des volontaires français contre la bolchévisme (LVF) et appelé au rattachement de la Corse à l’Italie, est incarcéré dans la prison de Fresnes et libéré au bout de quelques semaines.

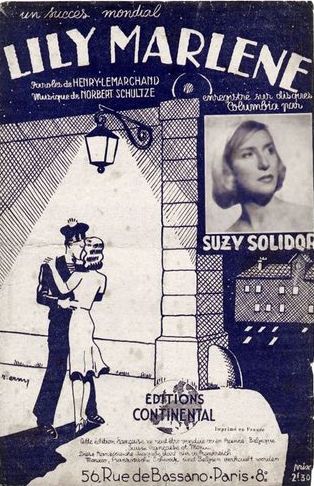

Suzy Solidor, qui a chanté la version française de Lili Marlène dans son cabaret très accueillant pour les Allemands, verra la fermeture de son établissement et une interdiction d’exercer son métier pendant cinq ans.

Le cas Charles Trenet, le «fou chantant» : le swing de sa musique et le surréalisme de ses paroles ne pouvaient qu’attirer les foudres de la presse d’extrême droite, qui fait circuler en 1941 une rumeur selon laquelle Trenet serait l’anagramme de Netter, nom juif. Le chanteur se voit forcé de prouver son «aryanité» par un arbre généalogique approfondi. Après la Libération, c’est au Comité d’épuration qu’il doit faire face, après avoir été cambriolé et blessé à son domicile de La Varenne le 15 juin 1944 ; on lui reproche principalement trois émissions à Radio-Paris en 1943, une tournée dans des camps de prisonniers et d'ouvriers français en Allemagne et ses «fiançailles» avec la comédienne Corinne Luchaire, fille du grand ponte de la presse collaborationniste (cf. 12). Il est condamné à 10 mois d’interdiction de spectacles, finalement ramenée à trois mois.

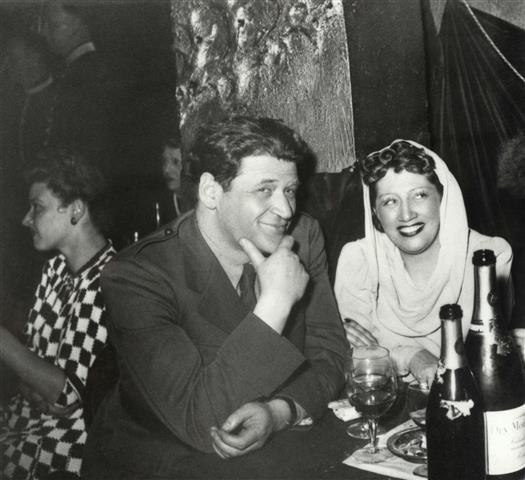

Edith Piaf, échappe aux sanctions, "Mon vrai boulot, c'est de chanter. De chanter quoi qu'il arrive !". Elle n’avait pas renié ses amis juifs et les photos prises pendant son tour de chant dans un stalag avaient permis de fabriquer de faux papiers.

Fernandel, qui avait tourné des films financés par la firme allemande de production Continental, et mangé au Cercle allemand, "parce que c'est bon", passe à travers les mailles du filet. Tout comme Fréhel, malgré sa tournée en Allemagne.

Suzy Delair avait dit publiquement, à l’époque, regretter de ne pas avoir pu saluer Goebbels lors de son voyage en Allemagne. Elle est sanctionnée par trois mois de suspension d’activité, tout comme Yvonne Printemps.

Quant à Léo Marjane, à qui on reproche de s’être produite dans des cabarets devant des officiers allemands, elle répond : «Je suis myope» !

Ceux qui ne se produisent plus à Paris

Il y a ceux qui, comme le compositeur Paul Misraki, se sont exilés parce que juifs. Ray Ventura quitte le midi pour le Brésil (en laissant derrière lui son chanteur, André Dassary). La talentueuse et fantaisiste Marie Dubas tourne aussi en Amérique du Sud, en Suisse et au Maroc ; la grande rivale d’Edith Piaf disparaît des ondes.

Jean Sablon se partage entre l’Amérique du Sud, New York, Chicago et Los Angeles ; l’interprète de Je tire ma révérence ….

Rares sont les vedettes de la chanson ayant rejoint les rangs de la Résistance. La figure la plus marquante est, bien entendu, Joséphine Baker (photo), qui sera officier de la France Libre et décorée de la Médaille de la Résistance.

Il faut aussi citer deux autres femmes, Germaine Sablon et Anna Marly :

Le Chant des Partisans

Ce qui va devenir l’hymne de la Résistance est d’abord chanté en 1941 en russe dans un petit club de Londres. La chanteuse et guitariste Anna Marly (photo) est l’animatrice du club, une émigrée russe qui avait quitté en 1939 la France pour Londres et devenue cantinière pour les Forces françaises libres. Parmi les chansons qu’elle interprète face aux soldats, La Marche des Partisans provoque beaucoup d’émotion ; une chanson en hommage aux partisans russes face aux Allemands sur le front de l’Est.

Emmanuel d’Astier de la Vigerie, fondateur du mouvement Libération-Sud, dont la femme est russe, met Anna en relation avec André Gillois, l’animateur de l’émission «Honneur et Patrie». La chanson en devient le 17 mais 1943 le générique, sifflée par Claude Dauphin, afin de rester audible malgré le brouillage allemand.

Le 30 mai, Joseph Kessel et son neveu, Maurice Druon, qui ont rejoint eux aussi les Forces françaises libres, en écrivent les paroles françaises. La Marche devient Le Chant des Partisans.

Joseph Kessel & Germaine Sablon

La compagne de Kessel, Germaine Sablon, sœur de Jean, chanteuse elle-même et engagée dans la France libre, interprète d’abord la chanson dans un film de propagande tourné par Alberto Cavalcanti, Pourquoi nous combattons (Three Songs about Resistance). Anna Marly enregistre à son tour la chanson, ; la partition est imprimée dans les Cahiers de la Libération, et parachutée par la Royal Air Force en France L’hymne de la Résistance est né. Le manuscrit original, apporté clandestinement en France en juillet 1943, est classé monument historique.

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux

Sur la plaine?

Ami, entends-tu le chant lourd du pays

Qu’on enchaîne?

Ohé, partisans, ouvriers et paysans

A vos armes!

….

Pour en savoir plus :

Claudine Kirgener, Maurice Chevalier, itinéraire d’un inconnu célèbre, ed. Vernal/Lebaud, 1988

Bernard Lonjon, «Maurice Chevalier. Le chéri de ces dames», Ed. du Moment

https://lhistgeobox.blogspot.com/2011/06/238-pierre-dac-tout-ca-ca-fait-1944.html

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-saviez-vous-ami-entends-tu-le-chant-des-partisans

Les Zazous et le Swing (cf. 43)