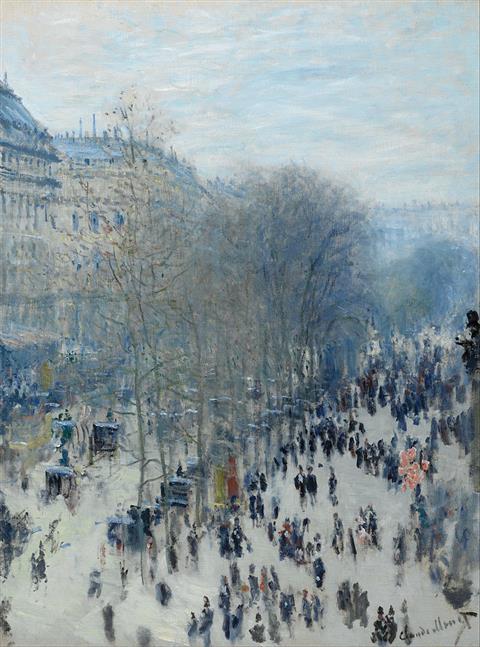

19 : Boulevard des Capucines – Monet (1873)

35, boulevard des Capucines

Boulevard des Capucines (1), 1873, Musée Pouchkine, Moscou

Les grands boulevards sont l’illustration parfaite du Paris haussmannien et post-haussmannien, vitrine de la modernité de la fin du XIXe siècle : « une longue salle ouverte pétillante de lumières et de couleurs ».

Les impressionnistes, peintres du paysage, le sont tout autant de la vie urbaine, dès la fin des années 1860 (cf.8, cf.10), mais c’est à partir de 1872 qu’ils saisissent la rue dans son mouvement et sa lumière, dans les embarras de la circulation ou les plaisirs des rencontres fugitives (Paris, la ville du péché).

Monet s’installe 35, boulevard des Capucines, sur le balcon des ateliers du photographe Nadar, qui se rendront célèbres l’année suivante en accueillant ce que l’on appellera plus tard la Première exposition des impressionnistes (cf.20).

Du même balcon, Monet peint deux toiles qui ont les mêmes dimensions inversées : le premier peint en automne est horizontal, le deuxième en hiver, « il représente un après-midi d’hiver, avec des arbres nus et flous. C'est une vue verticale exécutée par temps de neige, les toits, les rues, les façades sont balayés de rayures blanches, des hommes coiffés de hauts de forme observent la scène depuis le balcon voisin ».

Boulevard des Capucines (2) 1873 Nelson Atkins Museum, Kansas City

La mise en scène est identique, le premier sera présenté à la fameuse exposition de 1874 ; ce tableau inspire à Louis Leroy, journaliste et critique au Charivari, le dialogue suivant :

C’est vraiment extraordinaire ! Si cela n’est pas une impression, je ne sais pas ce que le mot pourrait bien vouloir me dire. Mais soyez assez aimable pour m’expliquer ce que signifient toutes ces petites taches noires, là en bas.

Ce sont des passants qui se promènent.

Ha. C’est donc ce que je vois quand me promenant sur le boulevard des Capucines. Fichtre.

Voulez-vous vous moquer de moi ?

Ces mouchetures ont été réalisées de la façon dont on imite le marbre : en faisant des taches comme elles viennent. C’est incroyable, affreux ! C’est à vous donner une attaque d’apoplexie.

Certains commentaires sont plus encourageants : « l'animation prodigieuse de la voie publique, le fourmillement de la foule sur l'asphalte [...] que Monet a réussi dans Boulevard des Capucines. » ou encore « on ne saurait trop encourager cette entreprise hardie, depuis longtemps conseillée par tous les critiques et tous les amateurs ».

Monet ne peindra qu’une trentaine de toiles « parisiennes » entre 1867 et 1878. Monet a finalement peu de goût pour la peinture de rue, il n’aime ni la foule, ni les manifestations foraines.

Puisque nous sommes sur les boulevards, emblème du Paris haussmannien, voici quelques réflexions de Renoir à propos du préfet : « Qu’est ce qu’ils ont fait de mon pauvre Paris ! Tu ne peux pas savoir comme Paris était beau et amusant ! Les rues étaient étroites, leurs ruisseaux ne sentaient pas très bon mais derrière chaque immeuble, il y avait un jardin. Des gens connaissaient encore le plaisir d’une laitue cueillie au moment de la manger». A propos de l’Opéra : « cette brioche non comestible », « Dommage que la Grosse Bertha l’ait ratée ».

Ce qui ne l’empêche pas de produire sa propre vision des boulevards en s’installant sur le trottoir et non sur la chaussée.

Renoir - Les Grands Boulevards - 1875 - Philadelphia Museum of Art

Pissarro au Grand Hôtel de Russie

Pissarro sacrifie également aux vues urbaines mais seulement vingt ans plus tard. Il peint le Pont-Neuf (cf.17), l’avenue de l’Opéra et les boulevards à partir de son logement du Grand Hôtel de Russie au n° 2 du boulevard des Italiens. Ledit boulevard à droite et le boulevard Montmartre à gauche. De février à avril 1897, il représente des scènes de la vie urbaine qui se déroulent sous sa fenêtre, à différentes heures de la journée, dans différentes conditions météorologiques, treize toiles au total.

« Il n'y a qu'une chose qui me chagrine, écrit-il, c'est de ne pouvoir être chez moi, entouré de ma famille et travailler aux champs ! »

Pissarro – Boulevard Montmartre, Printemps, Institut Courtauld, Londres

Pissarro – Boulevard des Italiens, matin ensoleillé, 1897, National Gallery of Art, Washington DC

Pissarro – Boulevard Montmartre la nuit, 1898, Londres National Gallery

Monet, Pissarro ou Caillebotte (cf.31) montrent une prédilection pour la représentation des scènes de rue à partir des balcons ; il est bien plus compliqué de poser son chevalet sur la chaussée ou le trottoir, le tableau de Renoir fait exception.