20 : La première exposition des Impressionnistes (1874)

35, boulevard des Capucines

Là où Monet s’est installé l’année précédente pour peindre ses vues du boulevard (cf.19).

Le Salon

Le Salon de peinture et de sculpture, appelé simplement le Salon, s’est déroulé de 1673 à 1880. On y expose les œuvres sélectionnées par l'Académie des beaux-arts.

« Le Salon » : cette manifestation se déroulait dans le Salon carré du Louvre, avant d’être transféré dans la Galerie du même Louvre, puis au Palais de l’Industrie en 1855.

Le jury sélectionne les œuvres et artistes avec rigueur et selon une hiérarchie des genres : la peinture d'histoire en tête de liste (profane, religieuse ou allégorique), puis le portrait, puis la peinture de genre ; le paysage et la nature morte sont alors considéré comme mineurs. Les artistes ont affaire à un jury peu ouvert à la modernité ; l'esthétique néoclassique prédomine depuis la Révolution et David.

C’est une exposition de grande importance pour les artistes, la seule façon de se faire connaître et d'acquérir une reconnaissance officielle, le moyen d'obtenir des commandes publiques ou privées.

Edouard Dantan – Un Coin du Salon en 1880

Les sélections de l’Académie contestées

En 1855, le Salon se confond avec la première Exposition universelle à Paris. Apprenant que trois de ses tableaux ont été refusés, Gustave Courbet obtient l’autorisation de faire construire une baraque en bois avenue Montaigne, le Pavillon du réalisme. « A l’heure qu’il est, madame, on voit à deux pas de l’Exposition de peinture, dans l’avenue Montaigne, un écriteau portant en toutes lettres : DU RÉALISME. G. Courbet. Exposition de quarante tableaux de son œuvre »

Les protestations s’amplifient au cours des années contre la sévérité et les choix du jury.

En 1863, constatant que 3000 œuvres ont été refusées sur les 5000 présentées, Napoléon III décide de créer un Salon des Refusés où 1200 œuvres sont exposées dont celles de Pissarro, Fantin-Latour, Whistler et Jongkind, ainsi que le Déjeuner sur l’herbe de Manet, qui sera décroché après le scandale que cette toile déclenche, avant d’être présentée à nouveau en marge du salon de l’année suivante (cf.05).

C’est une expérience sans lendemain mais les autorités tolèrent que les artistes puissent s’organiser en association afin de montrer leurs travaux, sous réserve d’absence de désordre.

En 1867, année de la deuxième Exposition universelle à Paris, Courbet récidive et demande à l'architecte Léon Isabey de lui construire un pavillon comme en 1855, mais cette fois-ci en matériaux plus résistants : de fait, le « Pavillon Courbet » restera en place jusqu'aux émeutes de 1871 mais ne constitue sa galerie personnelle qu'en mai 1868.

De leur côté, Renoir, Pissarro, Bazille, Sisley et Monet signent une pétition pour le rétablissement d’un espace pour les refusés. En vain. C’est alors que ces peintres du groupe des Batignolles (cf.14) commencent à envisager leur propre exposition. Cézanne déclare : « il ne nous reste plus qu'à exposer nous mêmes et à faire une concurrence mortelle à tous ces vieux idiots borgnes ».

La Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, etc.

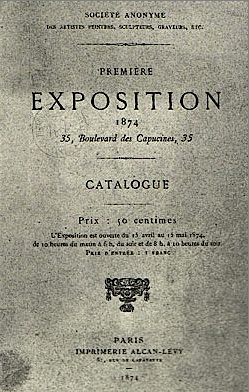

Les nouveaux refus pour le Salon de 1873 les décident à passer à l’acte, ils exposeront eux-mêmes et pour cela, s’organisent en association ; les statuts de la « Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, etc. » sont déposés le 27 décembre 1873.

Membres fondateurs : Monet, Renoir, Sisley, Degas, Berthe Morisot, Pissarro, Guillaumin et même Cézanne, malgré les réticences de Degas et grâce au soutien de Pissarro.

Un grand absent : Manet, pour qui le champ de bataille est le Salon, « la forteresse du poncif dont il fallait enfoncer les portes » ; il dit aussi « le meilleur terrain de combat. Mes pires adversaires sont obligés de défiler devant mes toiles.». Son ami Degas l’accuse de faire cavalier seul.

L'écrivain Paul Alexis annonce le projet en précisant « que cette association ne sera pas une chapelle. [Les artistes] ne veulent unir que des intérêts et non des systèmes et ils souhaitent l'adhésion de tous les travailleurs. » Elle ne se veut donc ni manifeste ni école.

Monet en est la cheville ouvrière ; Pissarro, le socialiste féru de questions syndicales, propose comme modèle la charte des boulangers de Pontoise, chaque artiste verserait à la caisse commune un dixième du produit de ses ventes (éventuelles).

Chacun rameute le maximum de participants respectant le principe d’éviter d’être une chapelle, des classiques, parfois primés, beaucoup seront des oubliés de l’histoire de l’art.

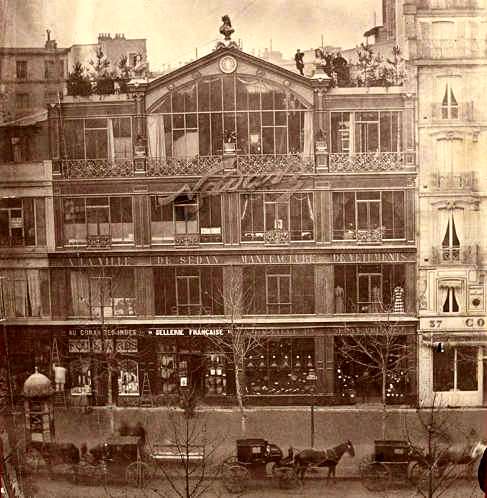

Il leur faut un local, Nadar propose les ateliers qu’il possède boulevard des Capucines

Les ateliers Nadar en 1860

165 œuvres sont exposées représentant un mélange de genres.

Trente artistes y exposent parmi lesquels Zacharie Astruc, Eugène Boudin (à la grande joie de Claude Monet), le graveur Félix Bracquemond, Paul Cézanne, Edgar Degas, Armand Guillaumin, Claude Monet, Berthe Morisot, le sculpteur Auguste Ottin, Camille Pissarro, Pierre Auguste Renoir, Henri Rouart, Alfred Sisley.

L’exposition reçoit 3500 visiteurs en un mois d’ouverture.

L’accueil des critiques et de la presse

Dans l’ensemble, les critiques officiels s’abstiennent de venir ; ceux qui prennent la peine de se déranger montrent leur mépris : « risible collection d’absurdités », « absurdes croûtes » ou encore « en examinant, analysant avec conscience, certes l’on trouve çà et là d’excellents morceaux, mais tous louchent du cerveau ».

Berthe Morisot, qui expose quatorze huiles, trois pastels et trois aquarelles, est accusée de se donner en spectacle.

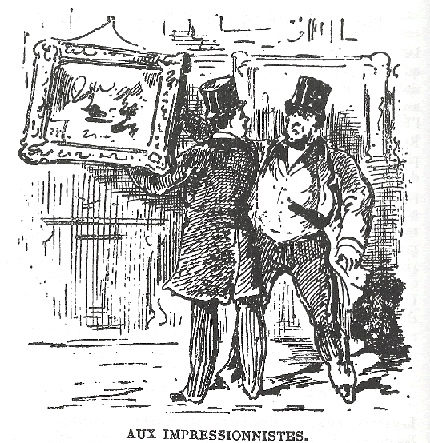

Les caricaturistes s’en donnent à cœur joie, Cham, André Gill par exemple.

L’exposition est ouverte du 15 avril au 15 mai 1874.

Légende du dessin de droite :

- Qu’est-ce que vous faîtes là ?

- On m’a dit qu’il y avait beaucoup de talent dans ce tableau-là…

Je regarde si on ne l’a pas exposé du mauvais côté

Mais ce qui reste dans les annales est l’article de Louis Leroy, peintre qui expose au Salon, graveur et écrivain ; l’article paru dans le Charivari le 25 avril 1974 évoque les prétendues pérégrinations et commentaires d’un vieux peintre paysagiste, « médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements ».

Extraits de l’article de louis Leroy

En entrant dans la première salle, Joseph Vincent reçut un premier coup devant la Danseuse, de M. Guillaumin.

- Quel dommage, me dit-il, que le peintre, avec une certaine entente de la couleur, ne dessine pas mieux : les jambes de sa danseuse sont aussi floches que la gaze des jupons. […]

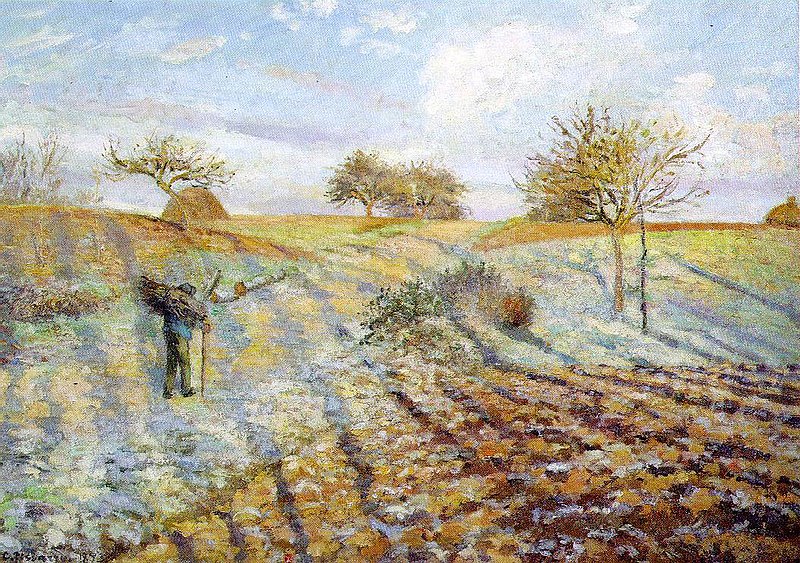

Tout doucement alors, de mon air le plus naïf, je le conduisis devant le Champ labouré (Gelée blanche), de M. Pissaro [sic]. A la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s’étaient troublés. Il les essuya avec soin, puis les reposa sur son nez.

[…]

- Ça des sillons, ça de la gelée ?... Mais ce sont des grattures de palette posées uniformément sur une toile salie. Ça n’a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière.

- Peut-être... mais l’impression y est.

- Eh ben, elle est drôle l’impression !... Oh !... et ça ?

- Un Verger, de M. Sisley. Je vous recommande le petit arbre de droite; il est gai; mais l’impression !...

- Laissez-moi donc tranquille avec votre impression !...

[…] Il supporta même sans avarie majeure la vue des Bateaux de pêche sortant du port, de M. Claude Monet ; peut-être parce que je l’arrachai à cette contemplation dangereuse avant que les petites figures délétères du premier plan eussent produit leur effet. Malheureusement j’eus l’imprudence de le laisser trop longtemps devant le Boulevard des Capucines du même peintre (cf.19).

- Ah ! ah ! ricana-t-il à la Méphisto, est-il assez réussi, celui-là !... En voilà de l’impression ou je ne m’y connais pas... Seulement veuillez me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du tableau ?

- Mais, répondis-je, ce sont des promeneurs.

- Alors je ressemble à ça quand je me promène sur le boulevard des Capucines ?... Sang et tonnerre ! Vous moquez-vous de moi à la fin ?

- Je vous assure, monsieur Vincent...

- Mais ces taches ont été obtenues par le procédé qu’on emploie pour le badigeonnage des granits de fontaine : Pif ! paf ! v’li ! v’lan ! Va comme je te pousse ! C’est inouï, effroyable ! J’en aurai un coup de sang bien-sûr !

[…] le père Vincent délirait. D’abord sa folie fut assez douce. Se mettant an [sic] point de vue des Impressionnistes, il abondait dans leur sens.

- Parlez-moi de Mlle Morisot ! Cette jeune personne ne s’amuse pas à reproduire une foule de détails oiseux. Lorsqu’elle a une main à peindre (la Lecture), elle donne autant de coups de brosse en long qu’il y a de doigts, et l’affaire est faite.

[…] Une catastrophe me parut imminente, et il était réservé à M. Monet de lui donner le dernier coup.

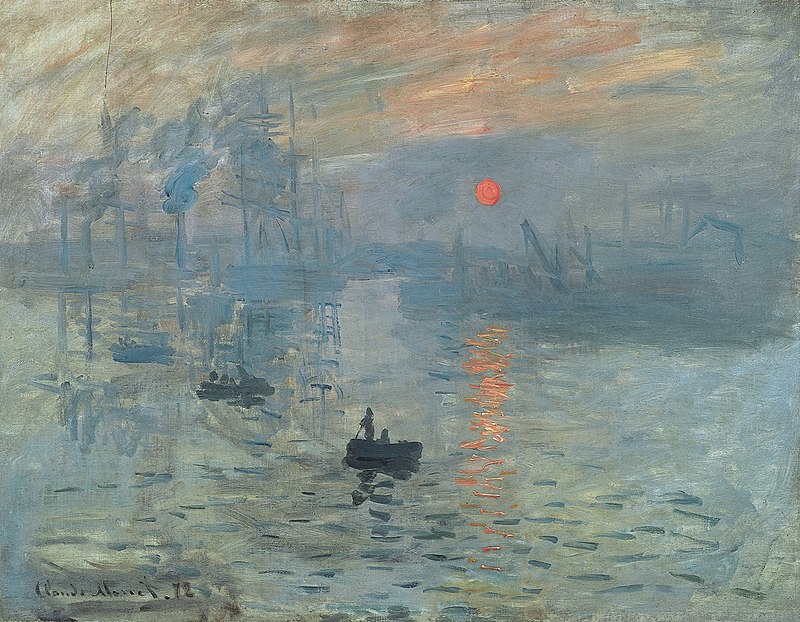

- Ah ! le voilà, le voilà ! s’écria-t-il devant le n°98. Je le reconnais le favori de papa Vincent ! Que représente cette toile ? Voyez au livret

- « Impression, Soleil levant ».

- Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans... Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l’état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-la !

En vain je cherchai à ranimer sa raison expirante […] mais l’horrible l’attirait. La blanchisseuse, si mal blanchie, de M. Degas, lui faisait pousser des cris d’admiration.

Il n’y a pas que des détracteurs, tout de même

Après l’article du Charivari, le Tout-Paris ne parle plus que d'impressionnisme et d'impressionnistes. Un journaliste, Jules Castagnary, reprend le terme à son compte et dans un sens positif : « Si l'on tient à les caractériser d'un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d'Impressionnistes. Ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage » écrit-il quelques jours plus tard dans le Siècle.

Elie Faure trouvera le mot approprié et il s’imposera contre l’avis même des artistes.

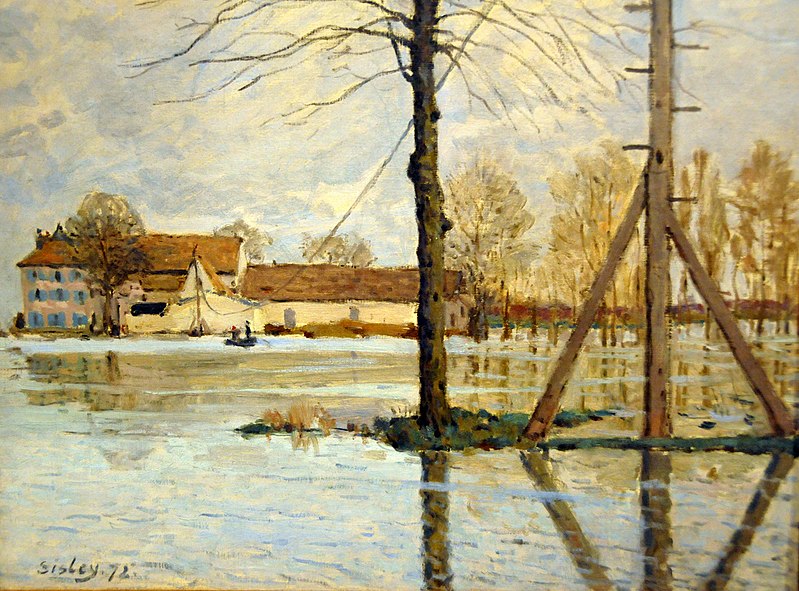

L’exposition recueille d’autres commentaires positifs : « l'intérêt du Déjeuner sur l'herbe de Monet, un déjeuner sur l'herbe peint d'après nature mais où le réalisme n'a rien que de fort attrayant, et une esquisse brillante du Boulevard des Capucines » ; Léon de Lora dans Le Gaulois du 18 avril : « Le Bac de l'île de la Loge, inondation par Alfred Sisley est un des plus excellents paysages »

« On ne saurait trop encourager cette entreprise hardie, depuis longtemps conseillée par tous les critiques et tous les amateurs » Ernest d'Hervilly.

Sisley - Le Bac de l île de la Loge, inondation, 1872, Carlsberg Glyptotek, Copenhague

Bilan

Ventes et droits d’entrée amènent un solde bénéficiaire qui n’excède pas mille francs. Les ventes ont rapporté 3600 francs ; Berthe Morisot, Degas et Eugène Boudin n’ont rien vendu.

En mars 1875, 73 toiles exposées l’année précédente sont vendues à l’Hôtel Drouot ; la vente se déroule sous les quolibets. Renoir, Monet et Sisley y vendent chacun 20 toiles et Berthe Morisot 13. La meilleure vente échoit à cette dernière qui réussit à vendre une toile 450 francs. Gustave Caillebotte avait pourtant aidé en faisant monter les enchères, et acheté deux toiles.

Impression, soleil levant

Edmond, le frère de Renoir, s’occupe du catalogue. S’inquiétant de la monotonie des titres des œuvres, il dit à Monet à propos d’un lever de soleil dans les brumes du Havre – « Pourquoi ne l’appelles-tu pas simplement Impression ? », le titre définitif sera donc Impression, soleil levant…

Les railleries que provoque ce titre amène ce commentaire de Monet : « Pauvres aveugles qui veulent voir à travers la brume »

Le tableau, surtout critiqué parce qu’on n’y voit goutte, est acheté à l'issue de l'exposition, pour 800 francs par Ernest Hoschedé, l’ami et mécène de Monet (cf.23). Quand Hoschedé connaîtra une faillite partielle, sa collection sera dispersée lors d'une vente judiciaire en 1878. Georges de Bellio fait alors l’acquisition dudit tableau pour 210 francs ! Ce collectionneur avait acheté son premier Monet à l’exposition de 1874.

Le tableau se trouve au musée Marmottan depuis 1938.

Les autres expositions impressionnistes

La suivante se déroule chez le marchand Paul Durand-Ruel (cf.25), elle suscite le déchaînement de la presse et de la critique.

Renoir ne participe pas à la troisième, ses portraits sont exposés au Salon.

A la quatrième, c’est au tour de Monet et Sisley de se désister.

Des premiers exposants, il ne reste plus que Berthe Morisot, Pissarro, Degas et Guillaumin lors de la 6ème exposition de 1881.

A celle de 1882, Sisley expose 27 toiles, toujours avec aussi peu de succès.

Pissarro est le seul à participer aux huit expositions, de 1874 à 1886.

Et pendant ce temps, le Salon se sclérose doucement avant de disparaître.

Pour en savoir plus :

Genèse de l'impressionnisme - Si l'art était conté... (httpsilartetaitconte.com)