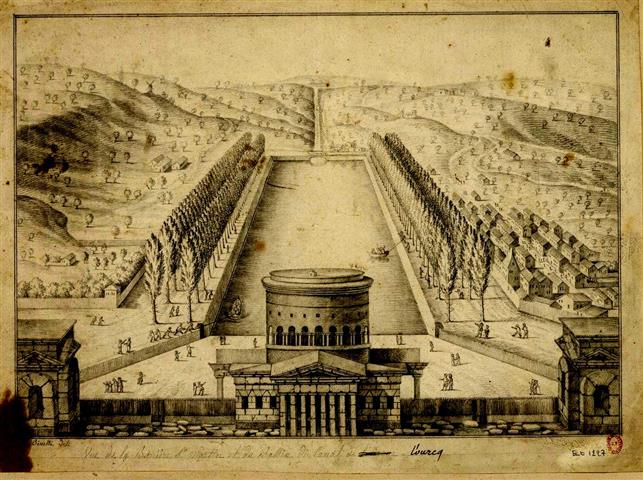

Suite du n° 105

Août 1813, les premiers bateaux arrivent de Claye-Souilly dans le bassin de la Villette, alimenté par les eaux de la Beuvronne ; il faut attendre encore 1822 pour voir les bateaux arriver de la Ferté Milon par les eaux de l’Ourcq.

Mais l’aménagement de ce bassin obéissait à un autre objectif : apporter une plus grande quantité d'eau potable aux habitants de la capitale et une eau de meilleure qualité que celle dont ils bénéficiaient jusqu’à présent par la pompe de Notre-Dame (cf. 50) ou les pompes à feu de Chaillot (cf. 90) ou du Gros-Cailou (cf. 95).

Travaux

Les travaux du bassin commencent en 1806, sous la direction de l’ingénieur à qui on a confié le creusement du canal, Pierre-Simon Girard.

La construction se fait à partir de Paris, de l'aval vers l'amont.

Le 2 décembre 1808, accessoirement date anniversaire du couronnement de l’Empereur et de la bataille d’Austerlitz, les digues qui retenaient l’eau en amont sont rompues. Le bassin de la Villette est officiellement ouvert.

Plan

Fonds : geoportail.gouv.fr

Ce sont en fait deux bassins : le plus important au sud, 80 mètres de large sur 700 mètres de long, celui du nord, 30 mètres de large sur 600 mètres de long. Cela constitue encore le plus grand plan d'eau artificiel de Paris.

Au nord des deux bassins, le « rond-point des canaux », où convergent le bassin de la Villette, le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Denis (6,6 km), avec un dénivelé de 28,45 m pour rejoindre la Seine à Saint-Denis, soit une pente deux fois plus forte que sur les 100 km du canal de l’Ourcq ; la profondeur des écluses est en conséquence.

Le réseau d’alimentation en eau

Le réseau du bassin de la Villette (from keblo1515.free.fr/souterrinterdit/ourcq.htm)

Le plan ci-dessus montre l’important réseau développé à partir du bassin de la Villette. Deux canalisations de fonte et de fer alimentent de nombreux quartiers : l'aqueduc de Ceinture vers l'ouest mène l’eau jusqu’à la place de Breteuil, derrière les Invalides (qui sera le théâtre d’un autre projet ambitieux, cf. 115), ou bien l’Ecole de Médecine, à deux pas du palais du Luxembourg ; cette canalisation dessert au passage un grand nombre de fontaines.

L’autre canalisation suit le canal Saint-Martin, en direction du faubourg Saint-Antoine à partir de la place de la Bastille, et jusqu’au réservoir Saint-Victor, sur les contreforts de la montagne Sainte-Geneviève, en traversant la Seine par le pont d’Austerlitz.

Du jamais vu jusqu’à présent pour les Parisiens : un réservoir qui fournit 80.000 m3 d’eau par jour. Et une eau de bonne qualité : lors de la terrible épidémie de choléra de 1832 qui fera des ravages dans Paris, 19.000 morts dont le président du Conseil, Casimir Périer (*), on constate que les Parisiens utilisant l'eau de l'Ourcq seront moins durement touchés.

De nombreuses fontaines taries sont remises en service.

On peut enfin laver les rues.

On dispose de quantités plus importantes d’eau pour lutter contre les incendies.

On peut faire monter l’eau dans les étages (mais guère plus qu’au-delà du premier).

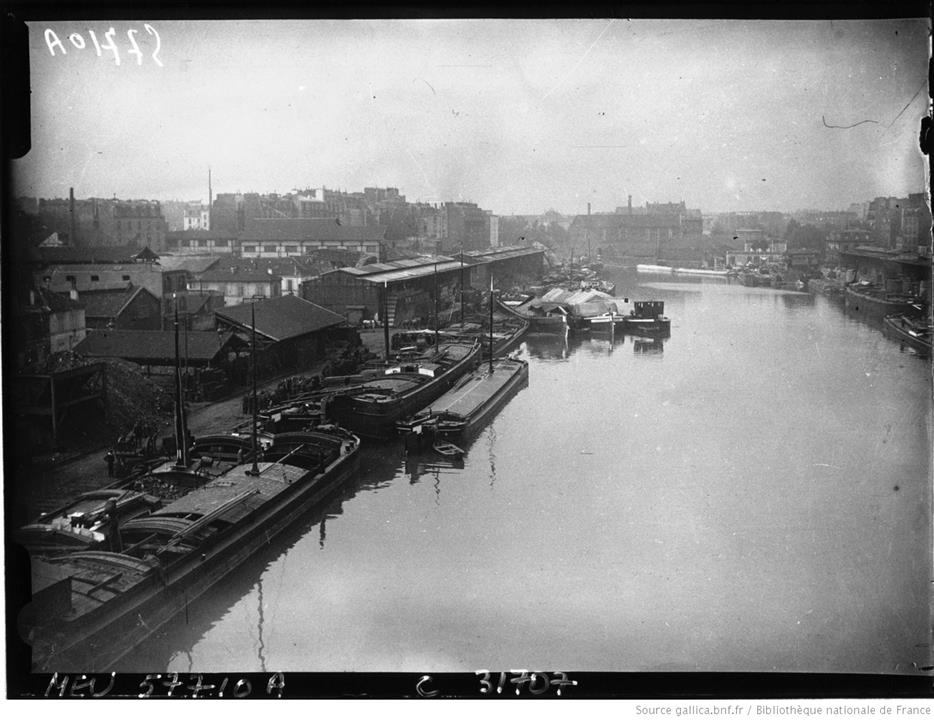

À la fin du XIXe siècle, la Villette, avec ses deux bassins, est devenue l'un des principaux quartiers industriels de Paris.

(*) sans lien familial avec les frères Périer, auteurs de la pompe de Chaillot)

Gallica.bnf.fr

Pavillon d’octroi de la Villette et, sur la droite, barrière d’octroi de la route de Flandre

Par Christophe Civeton (1796-1831 – gallica.bnf.fr)

Et ensuite

Au début du XIXe siècle, ce premier bassin est entouré de jardins ; l'ère industrielle des années 1850 change sa physionomie. Des dépôts de marchandises fleurissent alors sur les berges. L’activité industrielle et commerciale est intense à la fin du XIXe et au début du XXe siècle ; à son apogée, il est comparable à Bordeaux en tonnage.

Le bassin est reconstruit et approfondi dans les années 1880. Le tirant d’eau passe de 2,60 m à 3,20 m.

Lors des grands travaux haussmanniens, Eugène Belgrand se garde bien de négliger cette importante source d’approvisionnement ; le réseau de l’Ourcq constitue la base du réseau d’eau non potable encore utilisé aujourd’hui.

Gallica.bnf.fr

Quelques fontaines

L’élégante fontaine du Fellah, rue de Sèvres, près du Bon Marché et de l’ex hôpital Laënnec, autrefois dite des Incurables.

La fontaine du Palmier, place du Châtelet (cf. 110)

En 1835, Paris dispose de 127 fontaines pour 900.000 habitants.

Sources :

wikipedia.org/wiki/Bassin_de_la_Villette

keblo1515.free.fr/souterrinterdit/ourcq.htm

Jacques Hillairet : Dictionnaire historique des rues de Paris (ed. de Minuit)

107 – Le Bassin de la Villette