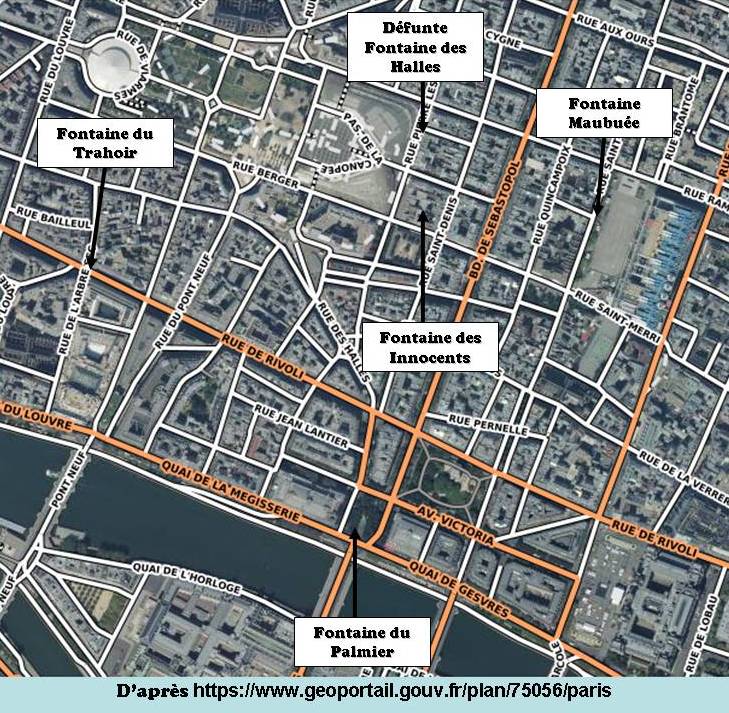

110 - Fontaine du Palmier et Porteurs d’eau

Place du Châtelet

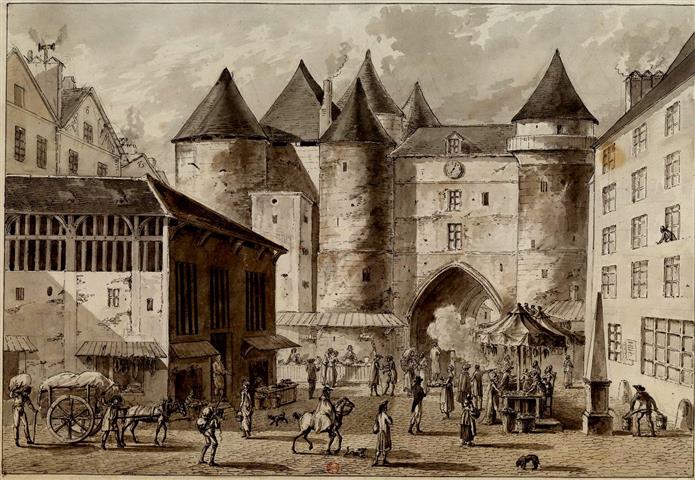

Le Grand Châtelet

A gauche, le Grand Châtelet en 1785 (Alexandre Dunony)

A droite, au premier plan, la Grande Boucherie, rue Saint-Denis

(Gallica.bnf.fr)

La solide forteresse du Grand Châtelet est édifiée vers 1130 par Louis VI. Sa vocation première de défense de la capitale devient inutile ensuite, après la construction de l’enceinte de Philippe-Auguste.

C’est alors, avec le gibet de Montfaucon, l’édifice patibulaire le plus sinistre de Paris car il accueille le siège de la prévôté de Paris, chargée de la police et de la justice criminelle, avec ses prisons, sa morgue et ses salles de torture. Pour corser l’ambiance, il jouxte le quartier de la Boucherie, ses officiants qui égorgent dans la rue, ses cris et ses odeurs fétides !

Il connaît une reconstruction sous Louis XIV, accueille des criminels par centaines dont quelques hôtes de renom, tels François Villon, Clément Marot, Molière ou Cartouche.

Les massacres de septembre 1792 vident définitivement les cellules (216 prisonniers sont égorgés). Cela règle ainsi le problème des conditions épouvantables de détention dans des locaux d’une grande vétusté. Quelques jours après, la démolition de la forteresse est décidée.

Elle ne débutera qu’en 1802 et s’étalera sur plusieurs années. Quelques vestiges subsisteront encore en 1857

Sur l'emplacement du Grand Châtelet sont édifiés la place du Châtelet entre 1855 et 1858 et le théâtre du Châtelet inauguré en 1862.

Démolition du Grand Châtelet vis à vis du Pont au Change (gallica.bnf.fr)

Pour plus d’info : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Châtelet

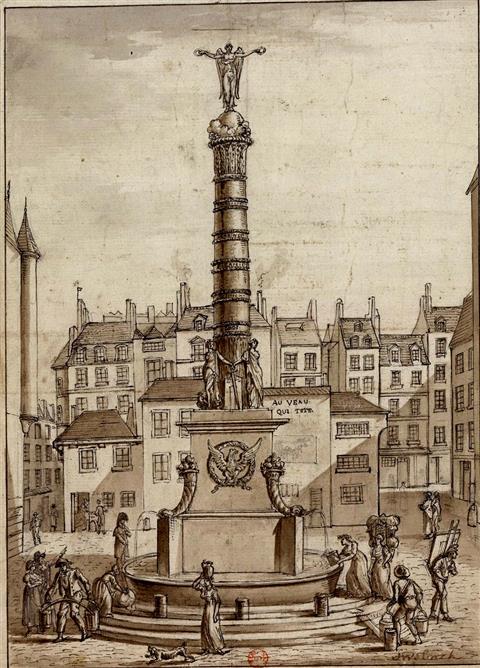

La place et la fontaine

C’est une des fontaines que fait ériger Napoléon Ier après la mise en eau du bassin de la Villette (cf. 107). L’Empereur peu avare d’auto-célébration, la colonne porte quatre bagues mentionnant les victoires du Général (Lodi, Arcole, 1796, Rivoli, 1797, Pyramides, 1798, Mont Thabor, 1799), du Consul (Marengo, 1800) puis de l’Empereur (Ulm, Austerlitz, 1805, Iéna, 1806, Dantzig, Eylau, Friedland, 1807). Une façon de montrer au peuple parisien la continuité de la République à l’Empire.

La fontaine prend logiquement le nom de la Victoire, laquelle tient deux couronnes de laurier en haut de la colonne (*). On l’appelle également fontaine du Palmier de par la forme de son chapiteau ou, tout simplement, fontaine du Châtelet.

Sous le Second Empire, Haussmann transforme de façon brutale tout le quartier, classé comme cloaque infâme, surpeuplé et foyer d’épidémies.

A l’exception de quelques îlots situés derrière le théâtre du Châtelet, le quartier est rasé, les deux théâtres construits et la place agrandie. La fontaine est maintenant décentrée, elle est éloignée de 12 mètres vers l’Ouest en 1858. On en profite pour l’élever en la posant sur un nouveau soubassement, dessiné par Gabriel Davioud et décoré de sphinx crachant.

Nouvel hommage à Bonaparte, mais à celui de l’expédition scientifique d’Egypte de 1798 cette fois-ci.

(*) la statue originale est visible au musée du Carnavalet

Gallica.bnf.fr

La fontaine par Christophe Cibeton (gallica.bnf.fr)

La place et la fontaine peu de temps avant les bouleversements haussmanniens

Les Sphinx de l’Expédition d’Egypte ?

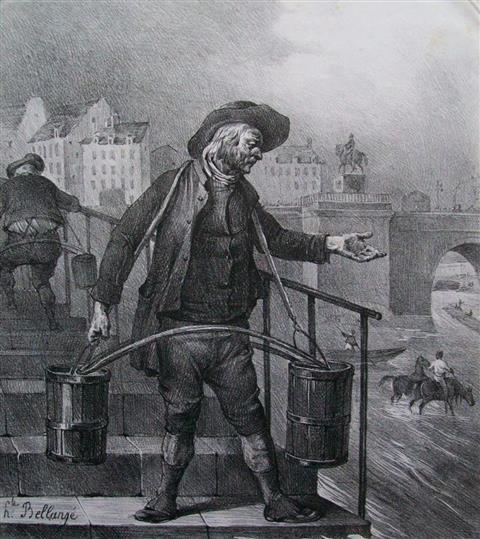

Les porteurs d’eau

Dessin de Jacques Swelbach (gallica.bnf.fr)

Porteur d’eau, un des plus vieux métiers - cette activité s’est développée dès l’apparition des premières fontaines au XIIIe siècle - leur corporation est mentionnée dès 1292.

Rares sont les gravures représentant les fontaines publiques de Paris où n’apparaissent pas un ou plusieurs porteurs d’eau. On distingue les porteurs d’eau à bretelles, équipés de seaux d’abord en bois puis en cuir car moins blessants, et les porteurs d’eau à tonneau traîné sur une brouette ; les uns et les autres amènent l’eau depuis la fontaine jusqu’au domicile.

Ils ont une obligation : garder deux seaux pleins d’eau toutes les nuits, en cas d’incendie.

Certains marchands qui disposent de voitures à chevaux doivent aller s’approvisionner en dehors de Paris.

Gallica.bnf.fr

Le texte suivant de Joseph Mainzer rapporté dans wikipedia décrit parfaitement ce métier et son évolution.

Porteur d’eau en 1841 : « Les porteurs d'eau forment à Paris une espèce de république qui a établi son domaine dans la rue. Elle a ses lois, son aristocratie, sa hiérarchie même, tout cela calculé d'après les mœurs de celle race laborieuse et patiente. […] D'abord modeste possesseur de deux seaux en fer-blanc, qu'il place pour plus de commodité aux deux points opposés de la circonférence d'un cercle ou d'un carré long, il vient cent fois par jour à la fontaine publique où il a établi son quartier général, et part de là en décrivant tous les rayons possibles, pour aller ravitailler avec une scrupuleuse exactitude les fontaines privées du sixième étage comme celles du premier […] Il sait le matin combien de fois dans la journée ses seaux devront être remplis et vidés, combien il aura d'étages, de marches à monter et à descendre. […]Il connaît vos jours, et vient de lui-même sans qu'il soit nécessaire que vous l'appeliez : il va tout droit à votre cuisine, y entre comme dans son domaine, place et déplace à sa guise le meuble dont il s'est adjugé la surveillance spéciale, et sur lequel il n'a aucun compte à vous rendre tant qu'il ne désemplit pas. […]

Si vous ne le payez pas à chaque voyage, son livre de comptes est tout simplement le coin de mur avoisinant votre fontaine, sur lequel il trace avec un charbon, en guise de plume, autant de raies qu'il vous a fourni de voies d'eau. […]

Aussitôt que de nouvelles économies lui permettent de donner à son petit négoce un peu plus d'étendue, il se procure un tonneau monté sur deux roues […]. Ce tonneau, qu'il traîne à bras d'une manière fort pénible, surtout dans les rues montantes, est pourtant une grande amélioration pour lui : il trouve à s'en servir une économie considérable de temps, et n'ayant plus à faire un voyage par chaque voie qu'il fournit.

Enfin, à force de multiplier ses relations et d'arrondir la masse de ses profils, il atteint le sommet de l'échelle, c'est-à-dire qu'il achète un cheval, puis un second, puis un troisième, qu'il attelle à autant de tonneaux : alors il est maître, il prend à son service une quantité de subordonnés. La hiérarchie des porteurs d'eau a donc ses quatre degrés bien distincts. »

Joseph Mainzer : Le porteur d’eau, chapitre de Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle, volume 4, pages 226-227 (cité dans https://fr.wikipedia.org/wiki/Porteur_d%27eau_(profession))

Ils étaient 5.000 au XVIIe siècle. Une corporation active et belliqueuse qui empêche souvent le public d’accéder aux points d’eau. Gardienne de ses prérogatives, elle tentera de s’opposer à la mise en service des pompes à feu (cf. 90)

Le développement du réseau d’adduction d’Eugène Belgrand sous le Second Empire sonne le déclin du métier. Ils sont pourtant encore 700 en 1879 (presque tous Auvergnats). Ils survivront jusqu’au début du XXe siècle, en particulier à Montmartre, dernier quartier parisien à être raccordé.

Les porteurs d’eau s’alimentent aux fontaines mais également auprès des pompes à manège sur bateau

Idée des sieurs Vachette et Langlois : installer des pompes sur des bateaux amarrés pour élever l’eau vers des réservoirs placés sur les quais à l’intention des porteurs d’eau. Ces pompes seront rachetées en 1785 par le Compagnie des Frères Périer (cf. 90).