Ecluse du canal Saint-Denis reliant le canal de l'Ourcq à la Seine à Gennevilliers

L’Ourcq prend sa source dans une prairie humide au sud de Courmont (Aisne).

Après un cours de 87km, elle se jette dans la Marne, à Mary-sur-Marne.

Aujourd’hui, la majeure partie de son eau est dirigée vers Paris.

Préambule

Dans « Mes souvenirs sur Napoléon », Chaptal, ministre de l’Intérieur, sous le Consulat, évoque un entretien avec le Premier Consul en 1801, dans les allées de la Malmaison, dont voici le résumé :

- J’ai l’intention de faire de Paris la plus belle capitale du monde. Je veux faire quelque chose de grand et d’utile. Quelles sont vos idées à ce sujet ?

- Donnez-lui de l’eau, répondit Chaptal.

Le chimiste Chaptal, inventeur de nombreux procédés de fabrication (alun, teinture du coton, ciment), fut ministre de l’Intérieur sous le Consulat.

En ce début du XIXe siècle, les Parisiens connaissent peut-être la période la plus sombre en matière d’approvisionnement en eau. On considère qu’ils disposent de quelques litres d’eau par jour et par personne, parfois un seul litre. Une eau souvent de médiocre qualité, et chère, en dépit de 57 fontaines à leur disposition.

Il y eut pourtant des projets :

Sous Louis XIV, Pierre-Paul Riquet, ingénieur du canal du Midi, a déjà proposé d'amener l'Ourcq à Paris par un canal navigable, jusqu'à l'actuelle place de la Nation. Sa mort en 1680 et la disgrâce de Colbert, son protecteur, font avorter le projet.

Dès la fin du XVIIIe siècle, l'idée de Riquet est reprise par Jean-Pierre Brullée qui envisage la dérivation de la Beuvronne, un affluent de la Marne, plus proche de Paris.

Le mathématicien Antoine Deparcieux propose en 1762 de capter les eaux de l'Yvette. Louis XV approuve le projet mais sans suite.

Le projet sera repris par l'ingénieur Jean-Rodolphe Peronnet qui propose de détourner des eaux de l'Yvette dans la Bièvre et de canaliser l’ensemble pour fournir de l'eau potable à Paris. Tollé des corporations de tanneurs, mégissiers et autres teinturiers installés le long de la Bièvre.

En 1787, Nicolas Defer de la Nouette crée l'Entreprise de l'Yvette ; ce nouveau plan de canalisation de l’Yvette s’embourbe au cœur des spéculations boursières du règne de Louis XVI (cf.90).

Il y avait déjà un canal avant Bonaparte

Paris et l’Ourcq, c’est une vieille histoire. En 1415, Charles VI autorise le prévôt des marchands de Paris à exploiter la rivière d'Ourcq, à charge d'en assurer l'entretien.

Au début du XVIe siècle, l’Ourcq est jugée une excellente voie d’acheminement à Paris du bois de chauffage et de construction de la forêt de Retz ainsi que des céréales du Valois. Les premiers aménagements ont lieu, toujours sous la houlette du prévôt des marchands et des échevins de Paris.

Vers 1564, l’Ourcq est rendue flottable de Lizy-sur-Ourcq à Silly-la-Poterie, puis en 1632, de La Ferté-Milon jusqu'à son embouchure.

En 1636, le premier bateau chargé de blé à La Ferté-Milon accoste à Paris, en même temps que trois autres chargés de bois. L'arrivée solennelle a lieu sur les quais du Louvre.

En 1661, Louis XIV donne en apanage à son frère Philippe d'Orléans, le duché de Valois. Les privilèges et péages de la navigation sur l'Ourcq lui sont alors attribués. Cette mesure est à l'origine du canal des Ducs, œuvre de Louis de Règemortes au XVIIIe siècle.

Enfin, d’après Pierre Rosanvallon, moins de deux mois après la prise de la Bastille, les pouvoirs publics » organisent de grands travaux, dont la canalisation de l'Ourcq.

Le canal de Bonaparte

Le Premier Consul est convaincu de l’utilité de ce canal.

Les travaux de captage des eaux de l’Ourcq pour les amener à Paris débutent dès le décret promulgué le 29 floréal an X (19 mai 1802) ; la première pierre est posée le 23 septembre. Le financement s’appuie sur le produit de l’octroi, complété par une taxe sur les vins (tout comme le financement de l’aqueduc Médicis 200 ans plus tôt !).

Le projet comporte la grande originalité de concevoir un canal à la fois navigable, supposant une vitesse de flux lente, et cours d'eau potable - il faut absolument éviter les eaux stagnantes (tels dans les biefs d'écluses). Sa troisième fonction consiste à alimenter les canaux Saint-Martin et Saint-Denis, ce dernier conçu pour éviter aux bateaux la dangereuse traversée de Paris par la Seine au courant non régularisé. (Notons que 3 ans plus tard, Napoléon Ier avait dans l’idée de prolonger le canal jusqu’à Saint-Quentin pour joindre Paris à Anvers).

Le canal de l’Ourcq, le canal Saint-Denis, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin constituent le réseau des canaux parisiens, long de 130 km.

Version temporaire : le canal de la Beuvronne

Bonaparte confie le projet à Pierre-Simon Girard, ingénieur des Ponts et Chaussées qui l'avait accompagné lors de la campagne d'Égypte de 1798.

Les travaux sont perturbés par d’importants glissements de terrain pendant l’hiver 1804.

Dans un premier temps, le canal est creusé en direction de la Beuvronne vers Claye-Souilly ; petit affluent de la Marne, long de 24 km, et beaucoup plus proche de Paris.

Pour accélérer les travaux, plus de 300 prisonniers prussiens sont affectés à la construction du canal, dans la zone du Bois Saint-Denis.

2 décembre 1808 : le bassin de la Villette est mis en eau. Quelques mois plus tard, les eaux de la Beuvronne coulent à la fontaine des Innocents ! (cf. 23)

Et le premier bateau parti de Claye-Souilly arrive à la Villette le 15 août 1813.

Version définitive

Un temps stoppés à la chute de l'Empire, les travaux reprennent en 1818. On s’aperçoit alors que le courant dans le canal est trop vif. On aménage cinq écluses à faible chute, pour éviter la stagnation des eaux. Le gabarit trop étroit du sas de ces écluses interdit la navigation aux « marnois » (péniches de la Marne) ; il faut un bateau d’un type nouveau, la « flûte d'Ourcq ».

Le canal Saint-Denis est ouvert à la navigation le 13 mai 1821.

Fin 1822, la navigation est ouverte de Saint-Denis à Mareuil-sur-Ourcq.

Les premiers bateaux venant de La Ferté-Milon arrivent au bassin de la Villette.

Le canal de l’Ourcq est long de 97km avec 15 mètres de dénivelé (et cinq écluses).

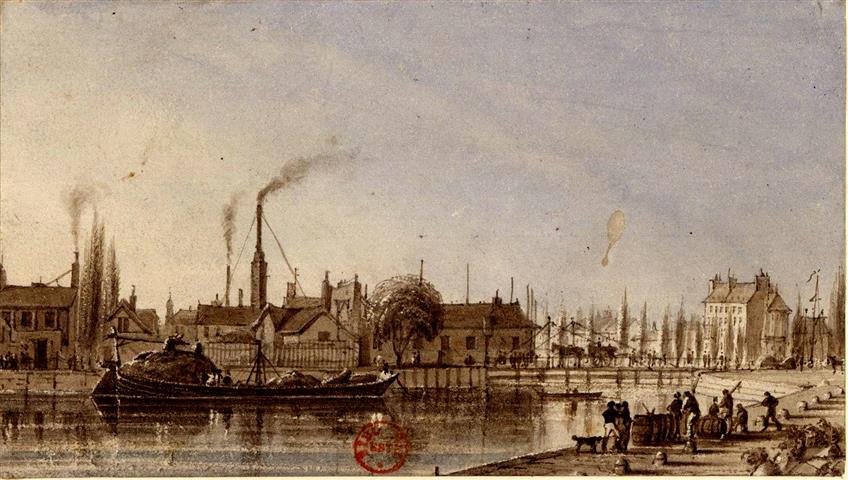

Dessin de Frederick Nash (1782-1856 – gallica.bnf.fr)

4 novembre 1825 : le projet de Bonaparte est arrivé à son terme avec l’ouverture du canal Saint-Martin.

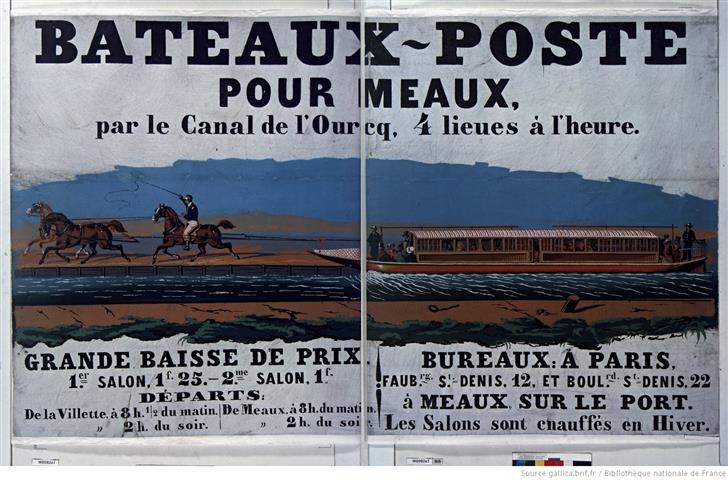

En 1838, un service de bateaux-poste met trois heures pour relier le bassin de la Villette à Meaux.

Gallica.bnf.fr

En 1866, une usine élévatoire à Trilbardou permet de pomper l’eau de la Marne pour réguler le débit du canal en période d’étiage.

Bibliotheques-spécialisees.paris.fr

Le canal aujourd’hui

Par Pline (wikipedia.fr)

Jusque dans les années 1960, il est parcouru sur toute sa longueur par les flûtes d'Ourcq. Les Grands Moulins de Pantin utilisaient le canal pour le transport des céréales venant de la Brie.

Depuis 1962, seuls les onze derniers kilomètres, entre le bassin de la Villette et Aulnay-sous-Bois sont ouverts au trafic commercial : environ un million de tonnes sont transportées chaque année par des péniches (sous 400 tonnes). Au-delà, le canal est réservé à la plaisance.

è Suite au n° 107

Sources principales :

105 – Le Canal de l’Ourcq