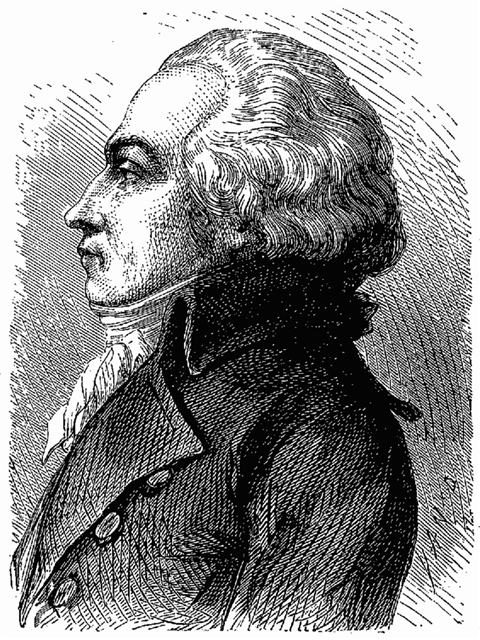

Jacques Constantin Périer

En 1673, Paris comptait 38 fontaines après la mise en fonctionnement de la pompe Notre-Dame (1.200 à 1.500 m3). Les autres sources d’approvisionnement étaient les eaux de Rungis par l’aqueduc Médicis (700 m3), les eaux de Belleville et du Pré-Saint-Gervais (300 m3), ainsi que la pompe de la Samaritaine (500 m3). Mais le débit de ces fontaines était assez mince, en regard des besoins d’une cité qui comptait alors 500.000 habitants. Débit d’autant plus mince que les dérivations particulières étaient nombreuses : princes de sang et autres hauts personnages, collèges, communautés religieuses.

A l’avènement de Louis XVI, la quantité d’eau disponible pour un Parisien est arrivée à son « étiage » : un litre d’eau par jour ! L'eau ne coule pas en permanence dans les fontaines, coupées la nuit et des quartiers comme Montmartre ou les Invalides n'ont pas accès à l'eau potable. Faute de nettoyage, l’état des rues et des égouts est épouvantable, Paris est un cloaque.

Toute nouvelle idée d’approvisionnement est la bienvenue.

Depuis 1769, l’écossais James Watt perfectionne le principe de la pompe à feu, première application de la machine à vapeur de Denis Papin. Invention qui intéresse sérieusement Jacques-Constantin Périer (1742 – 1818), ingénieur autodidacte et homme d'affaires. Avec l’aide de son frère et homme d’affaires, Auguste Charles, il a le projet d’alimenter en eau la ville de Paris à l’aide de ce type de machine, comme cela se fait à Londres.

En 1779, il obtient de James Watt, le droit de construire des machines de son invention (mais pas celui de les commercialiser en France car, pour cette pratique, Watt est indemnisé, en 1786, d’un montant de 51.600 livres).

Deux ans auparavant, en 1777, les frères Périer avaient obtenu du Parlement l’autorisation de développer leur projet.

Par lettres patentes de février 1777, le Roi autorise les frères Périer "d’établir et de faire construire à leur frais des machines à feu pour élever de l’eau de la Seine, et la conduire dans les différents quartiers de la ville de Paris, pour être distribuée aux porteurs d’eau dans les rues et dans les maisons aux particuliers, corps et communautés qui en désireront au prix convenu de gré à gré entre eux et les suppliants. De faire construire à leurs frais dans tous les lieux qui seront jugés convenables, des fontaines de distribution, pour faciliter à un prix modique l’approvisionnement des petits ménages et des particuliers etc. "

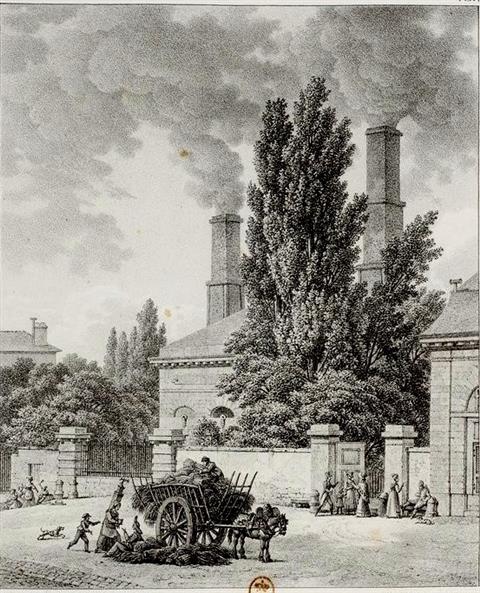

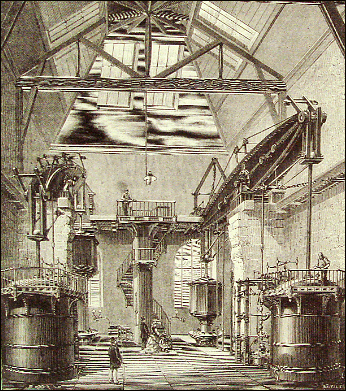

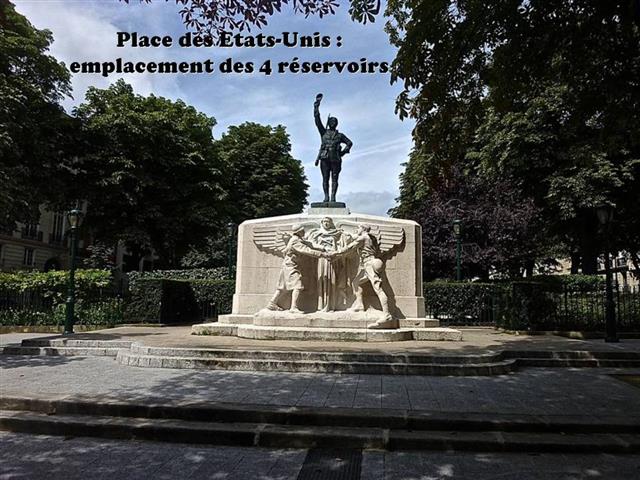

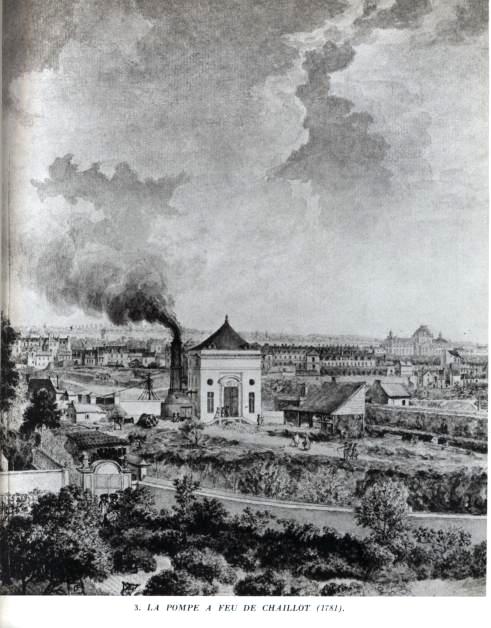

Pour construire leur usine élévatoire, ils achètent un terrain au bas de la rue actuelle qui porte leur nom. Le bâtiment est installé sur le quai, au-dessus d’un puisard où l’eau de la Seine est amenée par un canal. Les machines à vapeur actionnent deux pompes aspirantes et refoulantes, la Constantine et l’Augustine, du nom féminisé des frères. 4300 m3 sont élevés chaque jour à une hauteur de 36m et refoulés 500m plus loin, jusque dans quatre réservoirs installés sur l’actuelle place des Etats-Unis.

De ces réservoirs part une canalisation souterraine en fonte de 33cm de diamètre qui conduit, après épuration, l’eau jusqu’au faubourg Saint-Antoine via le faubourg et la rue Saint-Honoré. Avec de nombreuses ramifications en cours de route.

L’inauguration a lieu le 8 août 1781.

Le succès initial est tel que d’autres pompes à feu sont construites rive gauche (cf 95 et 98), ainsi qu’à Rochefort.

La pompe en 1822(gallica.bnf.fr) – Les deux pompes en 1880

1881

Place des Etats-Unis, emplacement des quatre réservoirs

90 - Les Pompes à Feu des Frères Périer

Au niveau de la rue des Frères Périer et de la passerelle Billy

Les frères Périer créent le service public de distribution de l’eau

Fontaines publiques mises à part, l’eau est désormais à disposition pour les immeubles. Les abonnés reçoivent quotidiennement 260 litres d’eau et sont livrés dans des réservoirs situés au niveau bas des maisons. La montée de l’eau dans les étages est proposée, mais aux frais des abonnés.

Pour financer ce projet, les frères Perier créent une société en commandite par actions, la Compagnie des Eaux de Paris, première société par actions privée, cotée à la Bourse de Paris.

Les déboires arrivent rapidement

Manque de recettes

Le nombre d’abonnés est décevant : les particuliers rechignent à faire l’investissement pour faire monter l’eau dans les étages ; ils s’en tiennent au point d’eau du rez-de-chaussée, au dam des domestiques qui doivent monter les seaux d’eau dans les étages.

A cela s’ajoute l’hostilité des porteurs d’eau (cf. 110).

Autre problème d’importance : malgré l’épuration, une simple décantation, l’eau distribuée est de médiocre qualité, et pour cause, le pompage s’effectue en aval de l’arrivée du grand égout de la rive droite (au niveau de l’actuel pont de l’Alma).

Les recettes sont loin de permettre d’amortir les importants coûts d’aménagement du réseau.

Les Périer se lancent alors dans une sorte de course en avant : ils créent une activité complémentaire, la Compagnie d’assurance contre les incendies en 1786 ; la même année et en 1787, des émissions de nouvelles actions servent en partie à rembourser les dettes et à verser des dividendes afin d’attirer encore de nouveaux candidats.

Agiotage, Mirabeau et Beaumarchais

Le règne de Louis XVI, puis la Révolution, sont des périodes d’intense spéculation : le sucre et le café de Saint-Domingue, l’emprunt pour financer l’expédition pour l’indépendance américaine, les actions de la banque Saint-Charles de Madrid, la Compagnie des Indes orientales, les spéculateurs ne manquent pas de terrains de chasse.

Les errements financiers de la Compagnie des eaux de Paris des frères Périer vont attirer l’attention des spéculateurs. L’homme d’affaires Etienne Clavière place ses subsides dans une entreprise concurrente, l’Entreprise de l’Yvette, créée par Nicolas Defer de la Nouere, société dont le projet est de dévier les eaux de l’Yvette pour alimenter la capitale.

Clavière et d’autres spéculateurs, dont Etienne Delessert (cf. 60, les eaux de Passy) et quelques autres fondent la Chambre d'assurance contre les incendies, quelques mois après la création de la Compagnie d’assurance contre les incendies !

Mirabeau et Beaumarchais

Les spéculateurs vont trouver en Mirabeau, un allié de taille ; il est intéressé dans le projet de déviation de l’Yvette. Il publie un pamphlet virulent contre la Compagnie.

Mirabeau se veut le défenseur des petites gens qui ne pourront jamais s’abonner et émet les plus grands doutes sur la viabilité de la Compagnie.

Et il a ce mot dévastateur : boire l’eau de la pompe de Chaillot, "c’est verser son pot de chambre dans sa carafe".

Beaumarchais, actionnaire de la Compagnie, réfute les chiffres de Mirabeau, dénonce ses intentions cachées, agiotage et défense des intérêts de Clavière. Beaumarchais vante les perspectives de l’entreprise des Périer malgré ses difficultés de démarrage, « tous auront l’eau abondante, bien saine, au prix le plus bas possible. »

La faillite et la suite

L’avenir a montré que Mirabeau avait raison : les actions de la Compagnie s'effondrent dès l'été 1786. La fuite en avant se termine par une faillite retentissante.

La ville de Paris ne peut faire autrement que racheter la Compagnie afin d’assurer la continuité du service, elle détient 80% des titres. Ce rachat a lieu en 1788, année où, en face, la pompe à feu du Gros Caillou est mise en service. C’est ainsi que naît le futur service public municipal de distribution de l’eau.

Les frères Périer demandent le paiement des 300 actions qui leur appartenaient. Le Parlement leur donne raison le 22 septembre 1790 ; la Compagnie devra leur verser 1,2 million de livres.

La Lyonnaise des Eaux est la descendante de la Compagnie, créée en 1880 par le Crédit Lyonnais sous le nom de Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage.

Quant à l’Entreprise de l’Yvette, elle a fait long feu, liquidée en 1793 !

Pompe à feu, suite et fin

En 1857, les machines à feu de Chaillot sont remplacées par deux machines plus modernes faisant passer la production à 9.500 m3 par jour. Désaffectées en 1900, puis démolies en 1902.

Sources :

Jacques Hillairet : Dictionnaire historique des rues de Paris (editions de Minuit)

Christophe Defeuilley : L’Entrepreneur et le Prince (ed. SciencesPo les presses)