115 - Le Puits Artésien de Grenelle

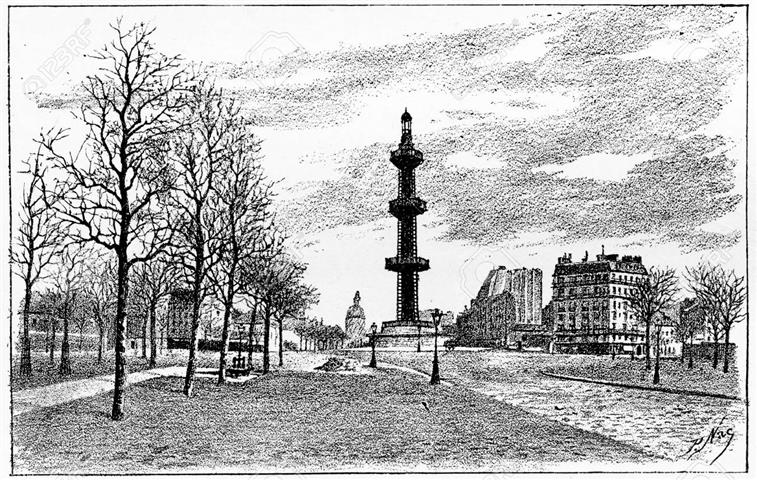

Place Georges Mulot et Place de Breteuil (esplanade Chaban-Delmas)

Pasteur à la place de la tour du puits artésien

Le canal de l’Ourcq a permis un bond quantitatif et qualitatif dans l’approvisionnement en eau des Parisiens : des nouvelles fontaines sont créées, d’anciennes fontaines taries sont remises en eau, le lavage des rues est désormais possible, etc. (cf. 105, 107).

Mais Paris ne cesse de s’agrandir : de 620.000 en 1811, sa population passe à plus de 900.000 habitants en 1836. La recherche de nouvelles ressources s’impose donc.

En particulier des approvisionnements en eaux de bonne qualité ; l’épidémie de choléra de 1832 qui provoque la mort de 19.000 Parisiens, dont le président du Conseil, Casimir Périer, est instructive à cet égard.

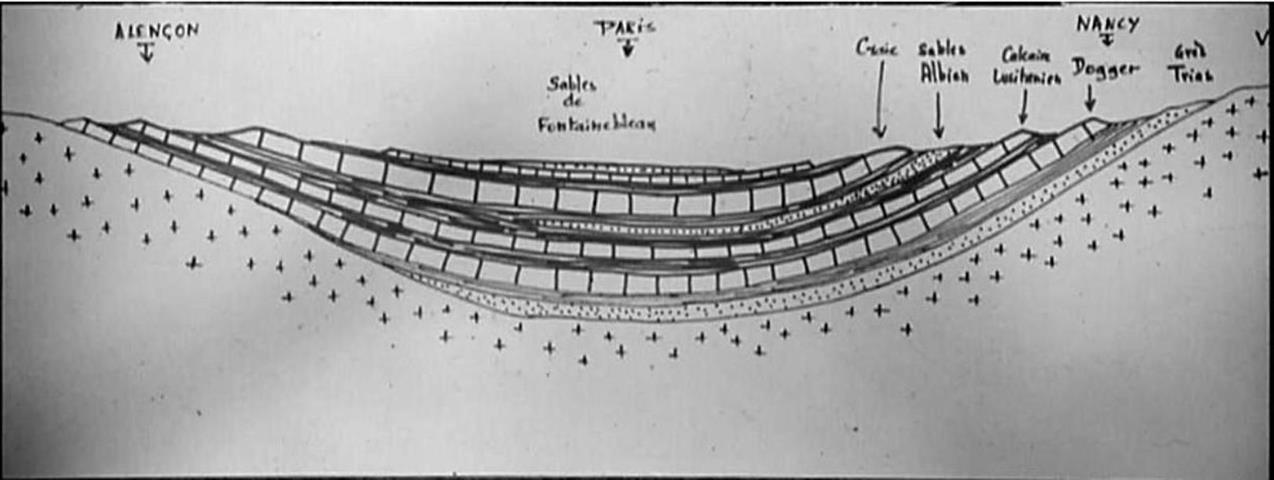

On se tourne cette fois-ci vers le sous-sol, au-delà des nappes superficielles. La motivation de cette approche est la possibilité de trouver des "fontaines jaillissantes", selon le principe de l’artésianisme déjà bien connu.

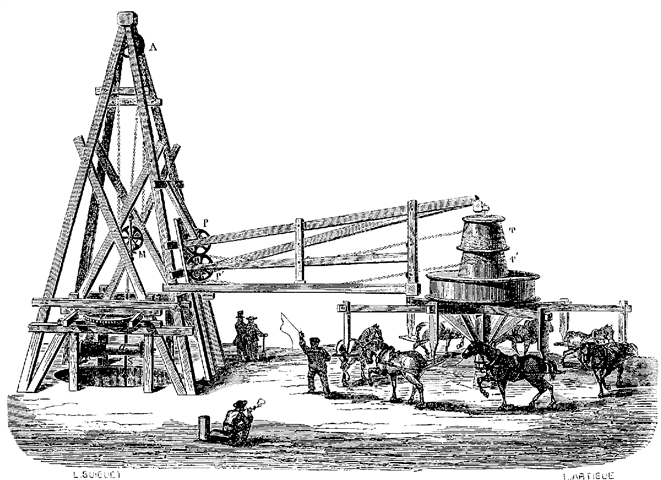

Des tentatives avaient déjà été effectuées antérieurement : l’entrepreneur Georges Mulot avait déjà foré un puits à Epinay-sur-Seine en 1827 mais il s’était arrêté à 200 m de profondeur ; il n’avait pas dépassé l’épaisse couche de craie.

La structure en « pile d’assiettes » du Bassin parisien était connue depuis une quinzaine d’années lorsque le 29 novembre 1833, ce même Georges Mulot entreprend le forage de la plaine de Grenelle.

Les promoteurs du projet ne partent pas à l’aventure, mais c’est un sacré défi technologique. François Arago, conseiller de Paris et savant reconnu, est l’instigateur de l’opération.

Le forage s’effectue à proximité de l’actuelle place de Breteuil (esplanade Jacques Chaban-Delmas), à l’emplacement d’une autre petite place qui porte le nom de Georges Mulot, l’entrepreneur auteur de la précédente tentative. A l’époque, cela se passe dans l’enceinte des abattoirs de Grenelle, au milieu d’un paysage quasi campagnard.

De nombreux incidents émaillent le chantier ; Mulot est contraint d’augmenter à cinq reprises le diamètre du trou de sonde. En décembre 1835, la profondeur de 250 mètres est atteinte.

L’objectif de 400 m de profondeur est atteint en mai 1837, mais on est toujours dans la craie. La municipalité accorde les crédits pour descendre 100 m plus bas. Toujours pas de fontaine jaillissante. Georges Mulot décide de poursuivre à ses frais. Son nouvel objectif est 600 m mais il n’aura pas besoin d’aller aussi profond.

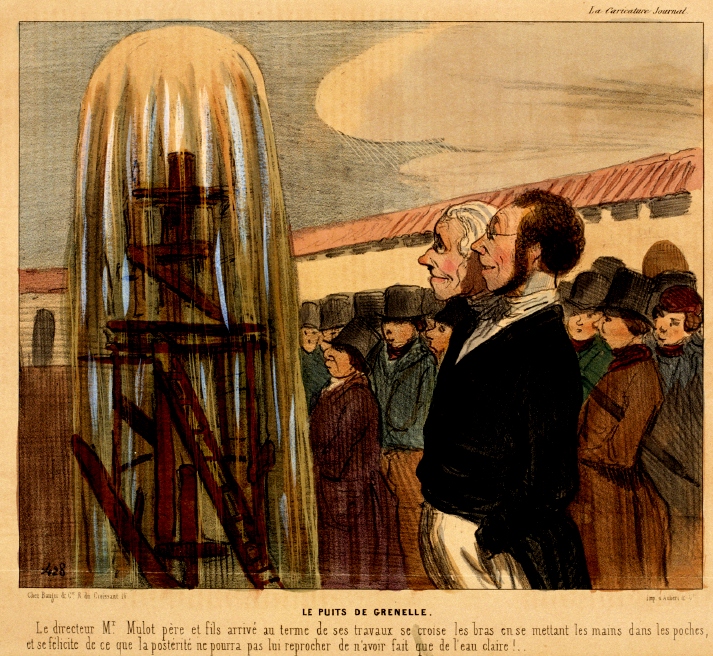

Le 26 février 1841, à 14h28, l’eau enfin jaillit du puits, après avoir atteint la profondeur de 548 m ! La couche géologique atteinte est une masse sableuse et argileuse, l’étage de l’Albien.

La hauteur à laquelle jaillit l’eau surprend tout le monde ; elle inonde le chantier et se répand dans les abattoirs. « Arago, nous avons l’eau. Mulot » ! Ce sera l’attraction des Parisiens pendant plusieurs jours.

Mais désillusion, l'eau est trouble, en raison de la quantité importante de sable issu des terrains traversés ; elle doit être décantée.

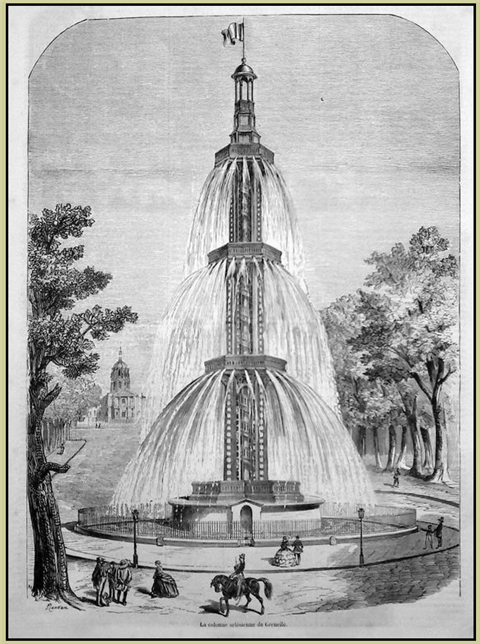

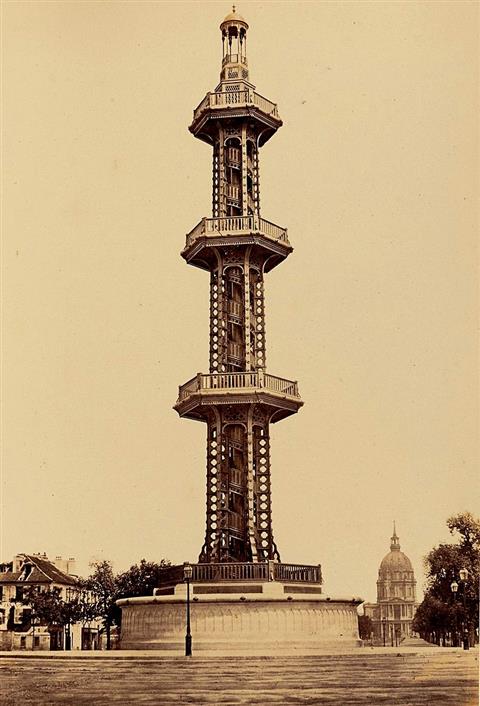

On conduit l’eau jusqu’à la place de Breteuil où est érigée une tour à trois étages, haute de 42 mètres, l’eau en jaillit à chaque niveau.

La plus grande partie de l’eau est canalisée vers les réservoirs du Panthéon, rue de l’Etrapade, faisant office de château d’eau et où arrivent déjà les eaux de l’aqueduc Médicis.

Le débit initial est de 3.200 m3 par jour au niveau du sol. En obligeant l’eau à s’élever de 36 mètres au-dessus du sol, pour la ramener à la pression des eaux du Panthéon, on en réduit le débit à 1.100m3.

En 1861, le débit n’est plus que de 777 m3 ; on vient de mettre en service la fontaine jaillissante de Passy (cf. 120)

Les forages dans l’Albien s’étant multipliés, le débit tombe à 400 m3 en 1903, date à laquelle la tour est détruite, remplacée un an plus tard par la statue actuelle de Pasteur (dernière œuvre de Falguière).

La fontaine de la place Georges Mulot

L’endroit exact du forage est marqué par un monument depuis 1904 au milieu de la place, au croisement des rues Valentin-Haüy et Bouchut.

Outre celui de l’entrepreneur, on peut voir sur les faces de la fontaine les médaillons de Valentin Haüy, minéralogiste et fondateur de la première école d’aveugles de Paris, Rosa Bonheur, peintre animalier, le docteur Eugène Bouchut, de l’hôpital des Enfants Malades.

Fontaine du Puits de Grenelle, place Georges Mulot

Qualité de l’eau de l’Albien

Très bien protégée des pollutions de surface, l’eau albienne est d’excellente qualité, riche en sels minéraux, bien qu’un peu trop dotée en fer.

On considère qu’une goutte d’eau qui s’infiltre dans les terrains affleurant aux abords de la Lorraine met 9.000 ans avant d’arriver au centre du Bassin parisien. En conséquence, c’est un aquifère non polluable à l’échelle humaine. Son volume est estimé à plus de 700 milliards de mètres cubes. Eau profonde, elle sort à une température supérieure à 20°.

Considérée comme stratégique, son utilisation est sévèrement contrôlée.

Actuellement cette eau alimente encore trois fontaines parisiennes : dans le square Lamartine (XVIe – cf. 120), à la Butte-aux-Cailles (XIIIe – cf. 130) et au square de la Madone (XVIIIe).

Pour en savoir plus :

http://www.annales.org/archives/cofrhigeo/grenelle.html (Jean Gaudant - Comité Français d’Histoire de la Géologie)

http://www.paris1900.fr/paris-rive-gauche/puits-artesien-de-grenelle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_du_puits_de_Grenelle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_artésiens_de_Paris

Jacques Hillairet – Dictionnaire historique des rues de Paris (éditions de Minuit)

https://www.paristoric.com/index.php/paris/inclassables/916-l-eau-de-l-albien

Manège et treuil utilisés pour le forage de Grenelle (gallica.bnf.fr)

Février 1841 (Illustration de Daumier pour le journal la Caricature – gallica.bnf.fr)

A gauche, le puits en 1860 (gallica.bnf.fr)