19 : Pont Saint-Michel

Il manque un pont entre les deux rives

Pendant longtemps, les Parisiens n'eurent que trois ponts pour passer d'une rive à l'autre : le Petit-Pont (cf.17) côté rive gauche, le Grand Pont (cf.18) qui n'est plus qu'une passerelle de planches après les invasions normandes, et le pont au Change (cf.20), côté rive droite. De ces deux derniers, le pont aux Change était le plus fréquenté.

Pour désengorger le Petit-Pont, il est donc décidé en 1353 par le Parlement de Paris après accord avec le chapitre de Notre-Dame et le prévôt de Paris, de construire un autre pont côté rive gauche dans l'axe du pont aux Changes et dans le prolongement de la rue de la Harpe qui allait à l'époque jusqu'à l'actuelle place Saint-Michel.

La construction de ce pont de pierre dura huit ans pour être terminée en 1387. On l'affuble naturellement du nom de "Pont-Neuf".

Il est rapidement loti de maisons qui, comme celles du Pont-Marie (cf.11) ou du Pont Notre-Dame (cf.18), se retrouvèrent dans la Seine, celles-ci emportées par la crue de 1407.

Deux ponts de bois

L'urgence de reconstruire le pont impose qu'il soit en bois, il est terminé dès 1408.

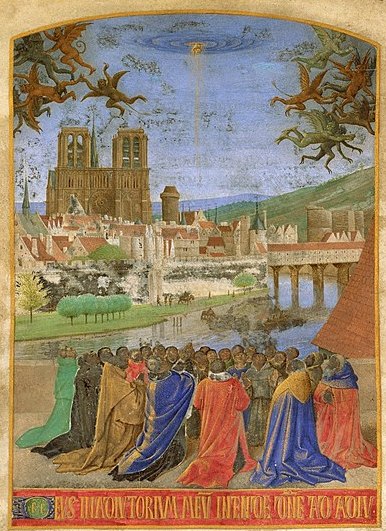

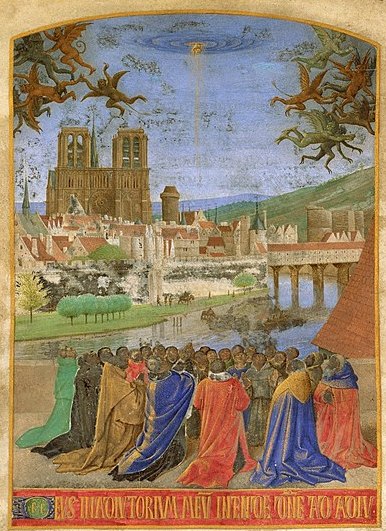

L'aspect de ce second pont est connu par une miniature présente dans les Heures d'Étienne Chevalier de Jean Fouquet.

(Metropolitan Museum, NYC)

Il a la particularité de présenter toutes les maisons coiffées d'un unique toit courant sur toute sa longueur. Quelques années plus tard, le pont prend le nom de « Saint-Michel » en raison du voisinage de la chapelle du même nom sur l'île de la Cité.

Ce pont à la silhouette originale est emporté à son tour par une crue en 1547. Reconstruit tout aussi rapidement en bois qu'en 1408 et à son tour détruit en janvier 1616.

1616, à nouveau un pont en pierre

Loti de 32 maisons, qui ne disparurent qu'à la suite d'un décret impérial de 1807, deux décennies après la démolition de celles du pont Notre-Dame et du pont aux Changes.

Deux vues de Corot (à droite 1833, reproduction)

Le pont actuel date de 1857

Au centre de l'imposte de chaque pile figure un « N », rappelant l'emblème impérial de Napoléon III

L'ancien et le nouveau pont côte à côte

L'assassinat de Jacques Prévost de Charry

La vengeance est un plat qui se mange froid. Jacques Prévost seigneur de Charry était considéré comme l'un des plus vaillants officiers de son temps ; en 1549, alors qu'il est en Piémont, il se bat en duel contre un gentilhomme, nommé Chastellier-Portaut du Poictou, et le tue.

Quatorze ans plus tard, en 1563, il devient le premier maître de camp du « régiment des Gardes françaises » et refuse de reconnaître l'autorité de François de Coligny d'Andelot, colonel général de l'infanterie française, dont un proche n'est autre que le frère de Chastellier-Portaut.

Le 30 décembre 1563, revenant de la rue de la Harpe pour retourner au Louvre, accompagné d'un officier et d'un simple soldat, Charry est assailli sur le pont Saint-Michel, par une dizaine d'individus, dont Châtellier-Portaut : « Te souvient-il, Charry, du tort que tu me tiens ? » avant de lui lancer quelques coups parés dont le troisième lui perce le cœur ... et la luy tortilla deux fois dedans, afin de faire la playe plus grande : et par ainsi tomba mort par terre.

Les assaillants, hués par la foule, s'enfuient vers le faubourg Saint-Germain, où les attendent leurs chevaux. Les corps de Charry et de ses deux compagnons sont portés à Notre-Dame où de nombreux grands seigneurs assistent à l'office.

Six ans plus tard, Châtellier est pris à la bataille de Jarnac, et, à son tour, tué de sang froid, « luy faisant payer sa vieille depte ».

17 octobre 1961

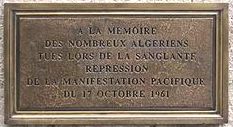

Plaque apposée en 2001 par le maire de Paris, Bertrand Delanoë

Cet événement sanglant a lieu alors que le gouvernement français et le GPRA algérien entrent dans la phase finale des négociations, mais le passif est lourd entre les forces de l'ordre, cibles de nombreux attentats du FLN (47 morts en cinq ans), et les membres de la communauté algérienne victimes de passages à tabac et de violences beaucoup plus graves (170 Algériens morts de mort violente entre janvier et septembre 1961).

Le 5 octobre 1961, le couvre-feu envers les seuls Algériens est décidé, « dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes algériens ». Le FLN réagit en organisant, dans la plus grande discrétion, une manifestation pacifique de nuit avec hommes, femmes et enfants pour boycotter le couvre-feu, et gare aux abstentionnistes.

L'information ne parvient que dans la matinée du 17 octobre au préfet de police, Maurice Papon, information biaisée car les policiers sont convaincus qu'ils vont affronter des individus violents et armés.

Les manifestants, estimés entre 30 000 et 50 000, doivent se diriger vers trois lieux de rencontre selon leur provenance : l'Etoile, les Grand boulevards et le croisement des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain.

Les affrontements sont particulièrement violents au pont de Neuilly et sur les Grands boulevards.

Au Quartier latin, à l'intersection entre les deux boulevards, les forces de police encerclent les manifestants qu'ils chargent et frappent. Pour échapper aux coups des policiers, plusieurs préfèrent se jeter dans la Seine du pont Saint-Michel.

De 17h00 à minuit et demi, une noria de cars de police et d'autobus débarque entre 7 000 et 8 000 Algériens au Palais des Sports de la porte de Versailles, puis au stade Pierre-de-Coubertin.

Dans la cour de la préfecture de police de l'île de la Cité, les 1 200 détenus sont reçus par des « comités d'accueil ». Vingt blessés graves, souvent victimes de traumatisme crânien, sont évacués vers l'Hôtel-Dieu et d'autres hôpitaux.

Certaines estimations portent à 200 le nombre de morts cette nuit-là.

Pose de la plaque

Le 17 octobre 2001, l'événement est officiellement reconnu par la Ville de Paris et son maire, Bertrand Delanoë. La droite municipale s'oppose à la pose d'une plaque, arguant de la non reconnaissance de la violence du FLN. Par ailleurs, aucun représentant du gouvernement socialiste, ni de la présidence, n'est présent.

La plaque est posée sur le pont, à proximité de la préfecture de police, plutôt que sur la rive gauche, le 5ème arrondissement ayant un maire gaulliste à l'époque, Jean Tiberi.