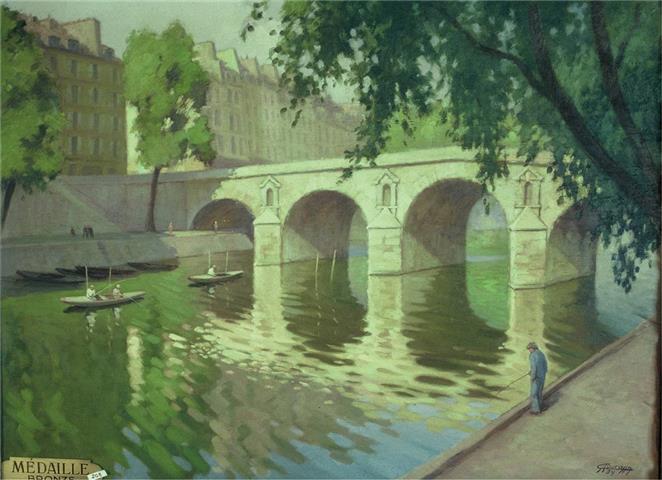

11 : Pont Marie

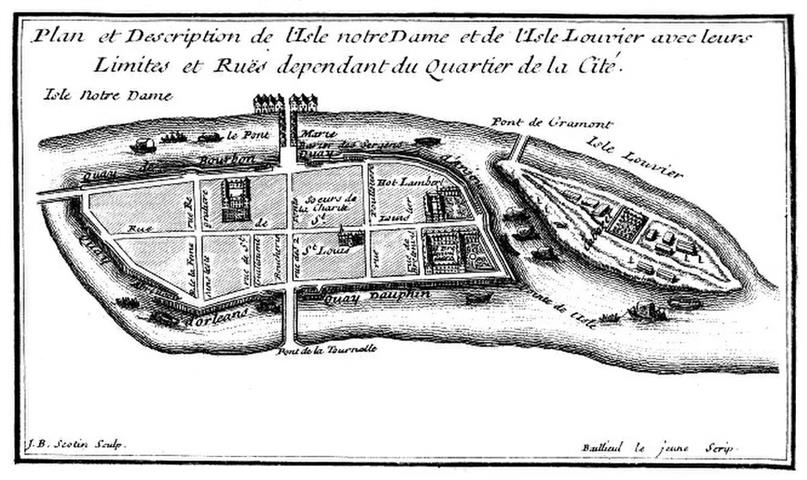

Avant l'urbanisation de l'île Saint-Louis

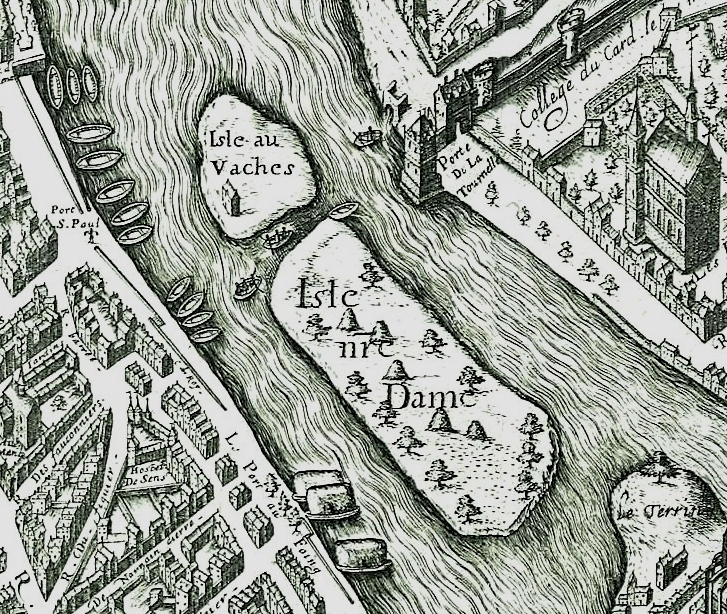

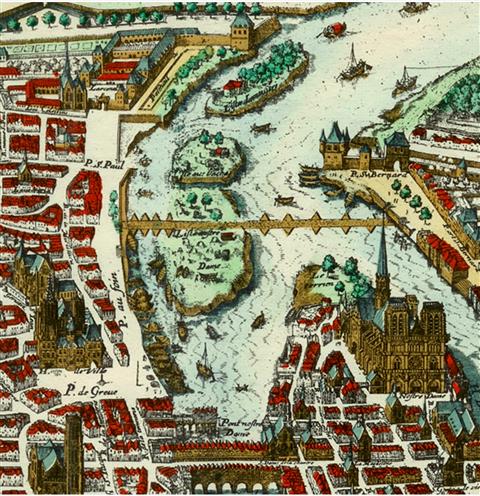

L’île Saint-Louis est, avec l’île de la Cité, l’une des deux îles naturelles de la Seine subsistant encore de nos jours à Paris. Elle s'appelait île Notre-Dame et fut scindée en deux par un chenal lors de la fortification de la ville par Philippe-Auguste autour de 1200, chenal creusé dans la prolongement de l'enceinte.

L'îlot oriental prend alors le nom d'île aux Vaches, les deux restant essentiellement des zones de pâturage et d'entrepôt, parfois utilisé pour des cérémonies chevaleresques.

Un seul pont, ou plutôt une passerelle, relie l'île à la rive gauche à l'emplacement de l'actuel pont de la Tournelle.

L'urbanisation

Le projet de combler le chenal et de relier l'île ainsi reconstituée à la rive droite naît sous le règne de Henri IV ; intervient alors un entrepreneur nommé Christophe Marie qui comprend tout l'intérêt qu’il y a à rassembler les îlots en une seule île, qu’on dotera de quais et de rues.

Les projets de pont vers 1615

Marie propose un pont en bois pour piétons ; en 1611, le Bureau de la ville intervient et fait évoluer le projet en deux ouvrages carrossables en pierre, le pont Marie et le pont de la Tournelle (cf.10), indifférenciés sous le nom de Marie à ce moment.

En 1614, le contrat est passé : Marie s'oblige à combler le chenal, construire des quais visant à assurer la stabilité de la zone avec une hauteur permettant de maintenir le terrain à l’abri des crues, d'y tracer des rues larges de 4 toises (6 mètres).

Il s'engage à construire un pont de pierre.

Le chapitre de Notre-Dame voit le projet d'un mauvais œil : une telle construction serait nuisible à la circulation des bateaux, gênerait l'activité des ports Saint-Paul et de l'Arsenal, et serait même néfaste pour l'air des malades de l'Hôtel-Dieu ! Il se plaint par ailleurs de la faiblesse des indemnités qui lui sont allouées. Le chapitre est débouté de tous ses recours.

C'est une des premières opérations d’urbanisme d’envergure à Paris

Marie s’associe à deux entrepreneurs, Lugles Poulletier et François Le Regrattier, pour la jouissance du droit sur le lotissement du terrain (deux rues de l'île portent leur nom). Les opérations d’urbanisme se poursuivent pendant une trentaine d’années jusqu’à la moitié du XVIIe siècle.

Deux autres ponts sont construits pour relier l’île au reste de la capitale : le pont de la Tournelle et la passerelle en liaison avec l'île de la Cité (cf.13).

Le Pont

La première pierre est posée par Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis, en 1614 mais, recours du chapitre oblige, il n'est terminé qu'en 1635 et ouvert à la circulation.

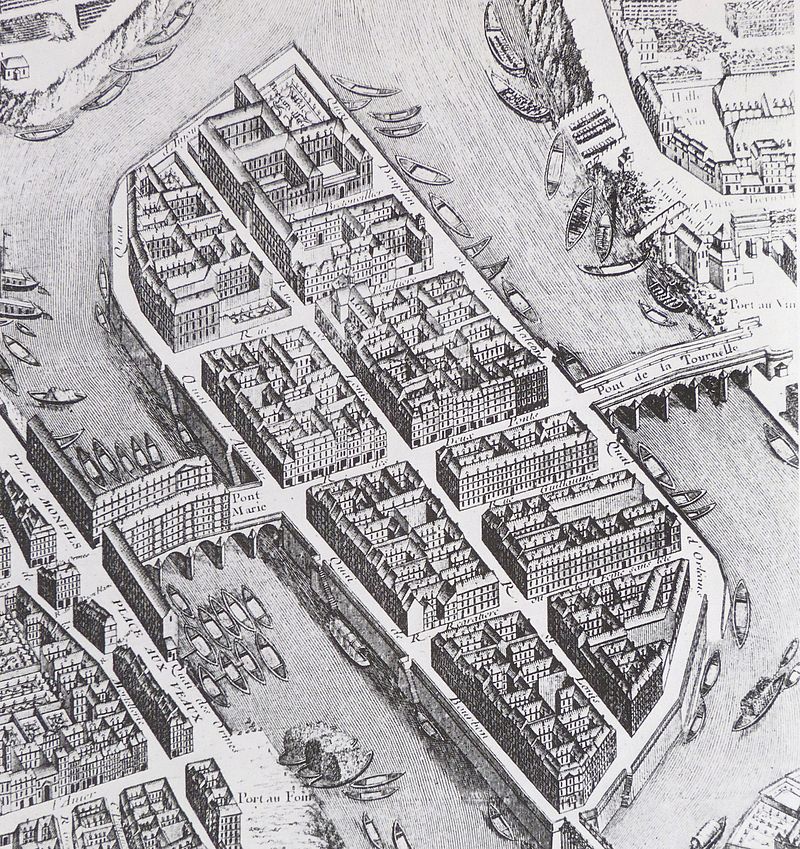

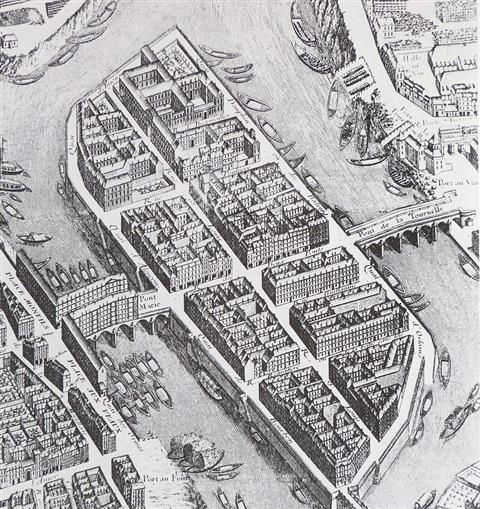

C'est un pont en dos d'âne à cinq arches en plein cintre portées par quatre piles, surmontées chacune d’une niche destinée à recevoir une statue.

En 1643, des maisons, toutes identiques, sont construites sur le pont, 25 de chaque côté, ainsi que 36 autres sur la rive droite de part et d'autre du pont, le long du quai de l'Orme. Chaque maison sur le pont a 2 toises (environ 4 mètres) de largeur et 4 de profondeur. Elle est composée d'une boutique, d'un entresol et de trois étages. Les façades sont en pierre de taille et, sur le fleuve, en pan de bois en saillie.

La catastrophe de 1658

Mal entretenu, le pont subit de plein fouet la crue soudaine des eaux de la Seine à la suite du dégel du terrible hiver 1658 : le 1er mars, les flots emportent deux de ses arches ainsi que vingt maisons, causant la mort de 55 personnes.

En 1660, un pont de bois, en remplacement des arches effondrées, rétablit la circulation et le pont de pierre est reconstruit dix ans plus tard, mais sans maison cette fois, Louis XIV refuse toutes les demandes de reconstruction.

Le quai des Ormes, l'île Saint-Louis et les deux ponts Marie et de la Tournelle en 1740

Germain Brice (1725) : « Ce funeste exemple devrait bien engager les magistrats à faire raser toutes les maisons qui sont sur les ponts de cette Ville, laquelle d'ailleurs en recevrait de très grands avantages, et aurait infiniment plus de beauté, à cause des vues qui s'étendraient sur la rivière sans aucune interruption, depuis l'extrémité de la Ville jusqu'à l'autre. »

Le pont en 1757 et son profil bien particulier (Nicolas Raguenet, Carnavalet)

En 1742, il ne reste plus que des maisons sur un tiers du pont et le long du quai des Ormes.

En 1769, les quelques maisons restantes sont définitivement condamnées, elles sont démolies en 1789, en même temps que celles d'autres ponts parisiens ces mêmes années. On les remplace par des trottoirs, on élargit la chaussée. La pente du dos d'âne est adoucie en 1850.

Et les niches ?

Prévues pour des statues, elles restent vides. Lors de la restauration de 1850, on suggère d’orner les niches de statues d’hommes illustres, suggestion sans suite.

La création de la voie express rive droite, en 1966, entraîne la reprise intégrale des parements de l'arche no 5.

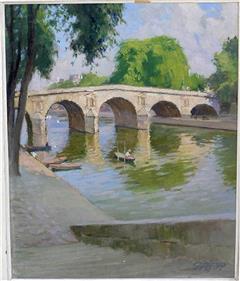

Georges Tourasse (1884 - 1971)