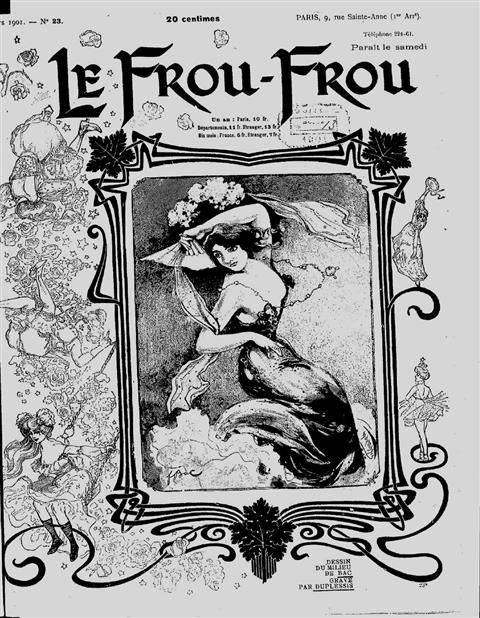

47 : 1898 – Frou-Frou & le vélo

Chalet du Cycle, bois de Boulogne, lac inférieur

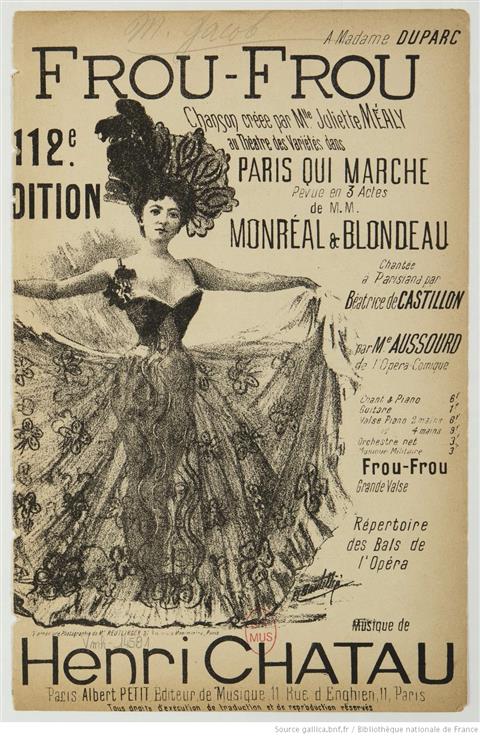

Début 1898, Juliette Méaly crée au théâtre des Variétés un classique de la chanson, Frou-Frou, au cours de la revue Paris qui marche. Musique d’Henri Chatau, paroles d’Hector Monréal et Henri Blondeau :

La femme porte quelques fois

La culotte dans son ménage

Le fait est constaté, je crois

Dans les liens du mariage

Mais quand elle va pédalant

En culotte, comme un zouave

La chose me semble plus grave

Et je me dis en la voyant :

refrain

Frou-frou, frou-frou

Par son jupon la femme

Frou-frou, frou-frou

De l'homme trouble l'âme

Frou-frou, frou-frou

Certainement la femme

Séduit surtout

Par son gentil frou-frou

La femme ayant l'air d'un garçon

Ne fut jamais très attrayante

C'est le frou-frou de son jupon

Qui la rend surtout excitante

Lorsque l'homme entend ce frou-frou

C'est étonnant tout ce qu'il ose

Soudain il voit la vie en rose

Il s'électrise, il devient fou

(refrain)

En culotte, me direz-vous

On est bien mieux à bicyclette

Mais moi je dis que sans frou-frous

Une femme n'est pas complète

Lorsqu'on la voit se retrousser

Son cotillon vous ensorcelle

Son frou-frou, c'est comme un bruit d'aile

Qui passe et vient vous caresser

(refrain)

Moralité de cette chanson (écrite par des hommes) : une femme sur une bicyclette perd sa féminité ; elle témoigne de la difficulté du combat des femmes pour leur émancipation.

Femmes : lieux communs, préjugés et constats … médicaux

L’« éternel féminin », une vocation différente : la femme existe pour l'homme, tandis que celui-ci existe pour la société.

Le « sexe faible » ; elle a besoin d’un tuteur.

La femme est affective plus que rationnelle, la fameuse « intuition féminine ».

La femme est excellente dans le détail mais les grandes vues lui échappent.

La femme doit être « l’ornement du foyer »

Il n’est pas dans la nature de la femme de travailler, précepte bourgeois ; mais la révolution industrielle multiplie les ouvrières, sans compter les travaux agricoles…

Une femme « accorde ses faveurs » ou « succombe » ; les hommes couchent, tout simplement.

Selon certains experts médicaux, la capacité d’excitation des femmes est … 3 fois plus forte que celle des hommes. - « Un coq suffit à dix poules, mais dix coqs ne suffisent pas à une femme », selon le dicton populaire. C’est aussi l’obsession médicale, de l’hystérie, spécifiquement féminine - hystérie a la même étymologie qu’utérus – il faut donc une éducation d’une stricte rigueur morale pour que la jeune fille ne devienne pas une femme « volcanique » : une étroite surveillance, un accès très limité à la lecture. « Les filles grandissent dans une poétique ignorance du mystère des choses » écrit Octave Mirbeau. Stefan Zweig rapporte qu’une de ses tantes est revenue affolée chez ses parents le soir de ses noces parce que son mari, cet ogre, voulait la déshabiller. Conséquence de cette éducation bourgeoise, les femmes pratiquent une autocensure par peur de leur propre excitation.

Les trois principes de la condition féminine bourgeoise : famille, maternité et respectabilité, autrement dit soumission, ignorance et frustration. La femme passe du foyer paternel au foyer conjugal, d’un cloître à un autre cloître.

Au cours du XIXe siècle, en particulier dans sa deuxième moitié, des femmes de plus en plus nombreuses, ont voulu sortir de ces conditions suffocantes.

Luttes pour l’émancipation en France

Christine de Pisan (1364-1430), la première dénonça la misogynie, mais ensuite c’est le calme plat, même au siècle des Lumières où Voltaire et Rousseau s’accordent sur la condition socialement inférieure des femmes.

Des éclaircies avec Condorcet (1743-1794) qui plaide pour le vote des femmes, Olympe de Gouges (1748-1793) qui rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et la Constitution de 1791, qui instaure le contrat civil du mariage, l'égalité des contractants et des héritiers ainsi que le droit au divorce. Eclaircies de courte durée, la Convention interdit en 1793 le Club des Femmes et leur refuse les droits politiques.

1804, Code Napoléon : retour à la case départ, la femme est considérée comme une mineure qui doit rester sous tutelle.

Les revendications renaissent après les « Trois Glorieuses » de juillet 1830, en particulier sous l’impulsion des saint-simoniens (cf. 5) et des fourieristes. Sans grand effet toutefois

Une saint-simonienne dans son costume (gallica.bnf.fr

Un événement en 1851, Julie Daubié (1824-1874) est la première femme de France bachelière. Avec l'aide d’un saint-simonien influent dans les milieux académiques, elle s'est inscrite à la faculté des Lettres de Lyon ; le jour des épreuves, un local spécial lui est réservé. Deux ans plus tard, elle s’inscrit aux cours du Museum ; son professeur, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (le fils d’Etienne, cf. 3) obtient une autorisation spéciale pour qu'elle puisse étudier dans les galeries en dehors des heures d'ouverture au public.

En 1862, à Paris, journaliste économique, elle donne des conférences, et publie dans le quotidien d'Émile de Girardin, La Presse (cf. 12). Son parcours universitaire n’est pas fini : en 1871, elle est la première licencié (sans e) ès Lettres, bien que les cours de la Sorbonne restent interdits aux femmes. Son action en faveur de la promotion des femmes passe aussi par le militantisme ; cette même année, elle crée l’Association pour le suffrage des femmes, son autre combat à côté de l’accès des femmes à l'enseignement et à une formation professionnelle. Malheureusement, elle meurt à 50 ans, victime de la tuberculose.

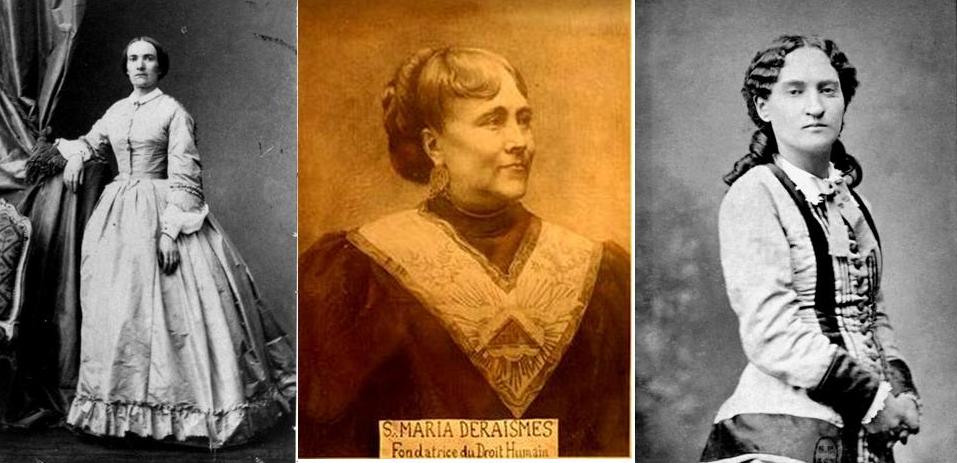

De quatre ans sa cadette, Maria Deraismes (1828-1894), outre ses articles dans le Droit des Femmes (qui devient en 1870 L'Avenir des femmes), se distingue pour être devenue la première « franc-maçonne », le 14 janvier 1882 dans la loge « Les Libres-Penseurs » au Grand Orient du Pecq. Scandale, la loge est suspendue ! Onze ans plus tard, en 1893, elle fonde la première obédience mixte, la Grande Loge « Le Droit humain ».

Les associations et journaux féministes se multiplient à la fin du Second Empire et dans les premières années de la Troisième République : Paule Minck (1839-1901), dont le père est cousin du roi Stanislas II de Pologne, et saint-simonien, est une ardente républicaine dès l’âge de seize ans ; avec Maria Deraismes, Léon Rocher et Louise Michel, elle fonde en 1869 la Société pour la revendication des droits civils des femmes. Sa préoccupation est plus sociale : la lutte pour le droit des femmes du peuple, des travailleuses ; elle est à l’origine d’une organisation mutualiste, la « Société fraternelle de l’ouvrière ».

Paule Minck se situe à l’extrême gauche du mouvement féministe, communarde qui s'oriente vers les positions de Bakounine (cf. 41 pour en savoir plus sur les anarchistes), active au Parti ouvrier français, fondé en 1882 par Jules Guesde ; elle est l’une des premières femmes candidate à une élection législative (1893), candidature refusée, bien entendu.

Julie Daubié – Maria Deraismes – Paule Minck (gallica.bnf.fr)

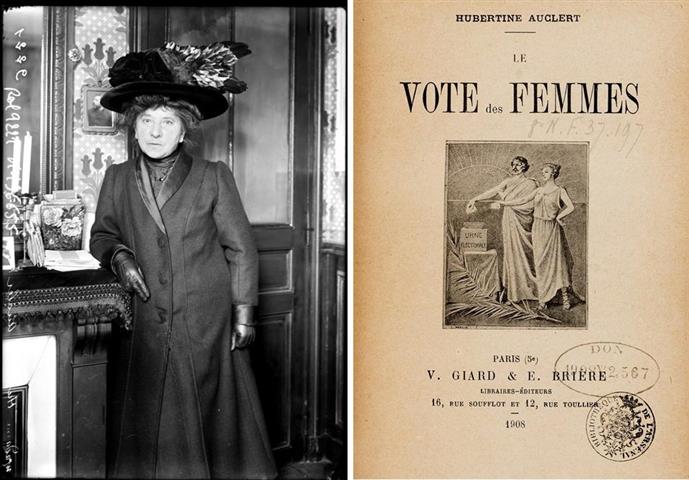

Hubertine Auclert (1848-1914) aurait été la première à revendiquer le qualificatif de « féministe », néologisme émis en 1872 par Dumas fils avec une touche de condescendance et de mépris dans l’Homme-Femme ( !). Elle est avant tout une suffragette ; son combat, c’est avant tout le droit de vote des femmes.

Très active, elle fonde en 1881, le journal La Citoyenne, auquel collabore Séverine, est membre ou fondatrice des associations suivantes : L'Association pour le droit des femmes, La Ligue française pour le droit des femmes avec Victor Hugo comme président d'honneur, et Maria Deraismes, Le Droit des femmes, Le Suffrage des femmes.

Elle ne manque pas d’initiatives, entame la grève de l’impôt : pas de représentation légale des femmes, pas d’impôt ; elle réclame la féminisation de certains mots : témoin, avocat, électeur, député, etc., « quand on aura révisé le dictionnaire et féminisé la langue, chacun de ses mots sera, pour l'égoïsme mâle, un expressif rappel à l'ordre » ; elle plaide la cause des femmes musulmanes, « victimes du double patriarcat français et arabe ».

Gallica.bnf.fr

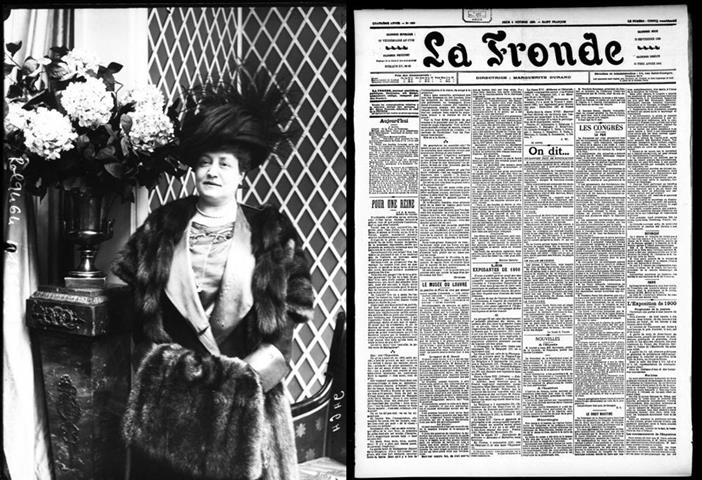

En 1896, Marguerite Durand (1864-1936), ex premier prix de comédie du Conservatoire, un temps pensionnaire de la Comédie-Française, et maintenant journaliste au Figaro, assiste au Congrès féministe international qui se tient à Paris. Terminés les articles sur la vie parisienne, elle fonde La Fronde, ce journal généraliste et de qualité, surnommé « Le Temps en jupon », un organe central dans l’histoire du mouvement des droits des Françaises.

Gallica.bnf.fr

Séverine (1855-1929), fille d’un inspecteur des nourrices à la préfecture de police, mariée en 1871 sans son consentement, est la première femme la première femme à vivre de son activité de journaliste et à diriger un grand quotidien : elle a pris la direction du Cri du peuple, à la mort de Jules Vallès. Son activisme a largement dépassé le XIXe siècle.

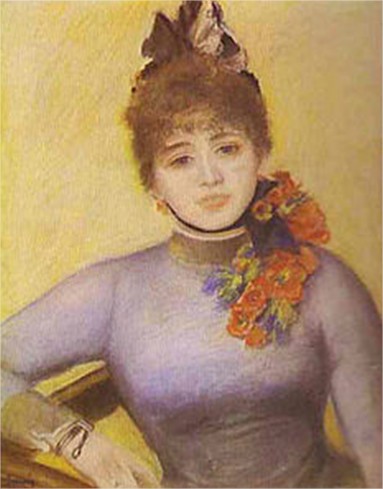

Séverine par Auguste Renoir (National Gallery)

Et le Sport dans tout ça ?

Le sport moderne, c’est d’abord la gymnastique à partir du début du XIXe siècle et c’est une affaire d’hommes. La représentation sociale de la femme est incompatible avec le sport.

Au sein de certaines institutions, comme la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, les jeunes filles ont une activité physique.

Il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que la pratique féminine du sport se développe, poussée par l’exemple anglo-saxon ; elle reste cantonnée aux sports qui n’enlèvent rien à la féminité, aux disciplines « gracieuses » telles que le patinage.

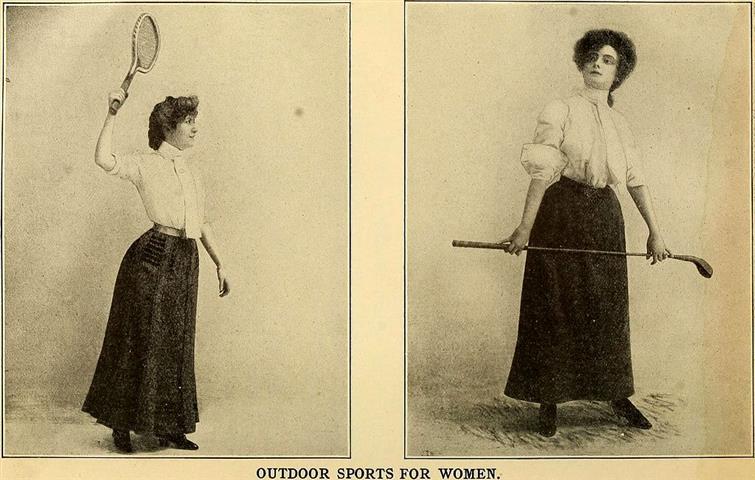

D’autres discipline suivront : la course à pied, à condition de porter une jupe longue, la natation (“ Les femmes y montrent de la grâce, de grandes aptitudes ”), qui devient le sport féminin par excellence, le lawn-tennis (tennis sur gazon, on recommande les doubles mixtes pour favoriser les rencontres entre jeunes gens et jeunes filles), la gymnastique, le golf, l’alpinisme, le tir à l’arc et au pistolet.

Le courant hygiéniste qui traverse le siècle aide grandement au développement du sport féminin.

Wikipedia.fr

Une autre idée fait son chemin : l’ouverture aux femmes de la compétition, jusque là foncièrement masculine. Bien que Pierre de Coubertin ait proclamé que « les jeux olympiques doivent être réservés aux hommes, leur rôle (des femmes) avant tout devrait être de couronner les vainqueurs », les femmes peuvent concourir dans deux disciplines aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris : le tennis et le golf. Elles seront onze participantes, dont quatre françaises.

Mais un sport cause de vives polémiques, le vélo

Histoire du vélo, de la draisienne à la bicyclette

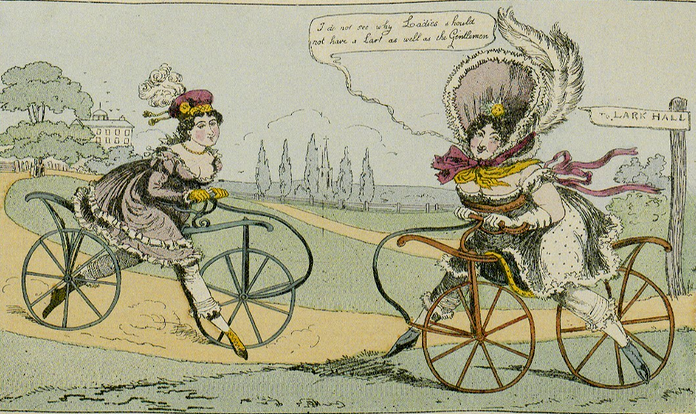

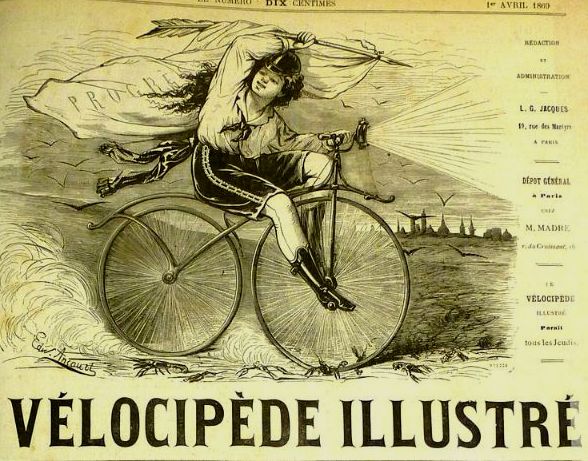

En 1817, le baron allemand Karl Drais von Sauerbronn invente la « draisienne », à cadre en bois propulsée en poussant les pieds. Son importateur français l’appelle « vélocipède ».

Bien des années plus tard, l’invention astucieuse du pédalier fait l’objet de controverses ; une dizaine d’inventeurs la revendiquent. Quoi qu’il en soit, la commercialisation du vélocipède à pédales ne commence que vers 1867.

Autres ajouts utiles à la même époque : le frein et la garniture des roues, en caoutchouc plein

Gallica.bnf.fr

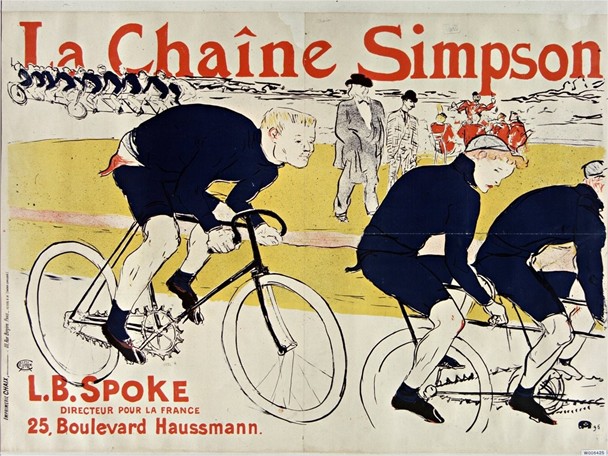

En 1869, un grand pas en avant avec la naissance de la chaîne qui permet de transférer la force motrice sur la roue arrière ; ce système est plus sûr, la roue avant ne sert plus qu’à la direction.

Le grand bi, apparu en 1872 mais bien peu maniable, ne sert qu’à parader dans les allées du Bois de Boulogne.

En 1888, John Boyd Dunlop invente le pneumatique, Édouard Michelin ajoute trois ans plus tard la chambre à air.

Conclusion : en 1890, la bicyclette moderne est disponible et d’un prix dorénavant abordable. Elle va connaître un succès phénoménal.

Le vélo, véhicule de l’émancipation des femmes

Susan B. Anthony déclare en 1896 que la bicyclette a accompli davantage pour la libération des femmes que quoi que ce soit d'autre au monde.

D’abord sport de luxe réservé à une bourgeoisie fortunée ; l’abaissement du coût de fabrication permet ensuite une large diffusion au sein de la population.

Slate.fr

Les femmes des milieux aisés ouvrent la voie. C’est tout d’abord un phénomène de mode : on se montre avec cet outil moderne dans les allées du Bois. Bien vite, c’est le goût de la liberté qui l’emporte : se dérober à la surveillance de l’homme, agrandir l’espace où se déplacer, seule, se déplacer sur des kilomètres, se laisser griser par l’agréable sensation d’indépendance. Seules ou entre amies.

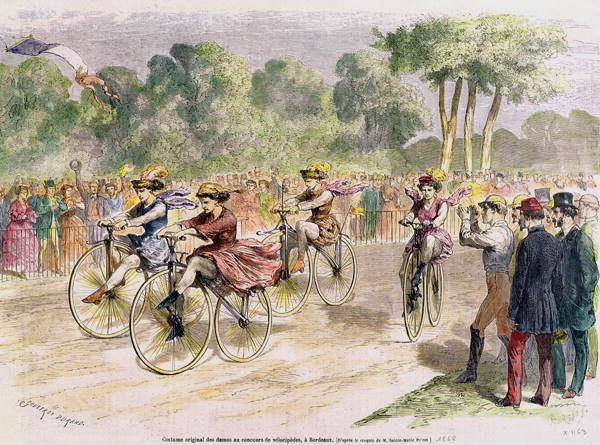

Il y avait donc déjà des compétitions en 1868, comme ici à Bordeaux (wikipedia)

Au congrès féministe de Paris en 1896, auquel assiste Marguerite Durand, Maria Pognon porte un toast à la «bicyclette égalitaire et niveleuse par laquelle se fera l'émancipation de la femme». A cette date, le vélo est adopté par les femmes des classes populaires.

La faculté s’inquiète, ainsi que les milieux catholiques

Des médecins sont persuadés que la pratique de la bicyclette est une menace pour la santé physique et mentale des femmes.

Le docteur Tissié écrit en 1888 dans L’hygiène du vélocipédiste que le vélo est vecteur d’ulcérations, d’inflammations et d’hémorragies. Il faut que «que la femme abandonne donc le vélocipède au sexe fort».

Le vélo provoque la stérilité, une pratique préjudiciable aux organes reproducteurs.

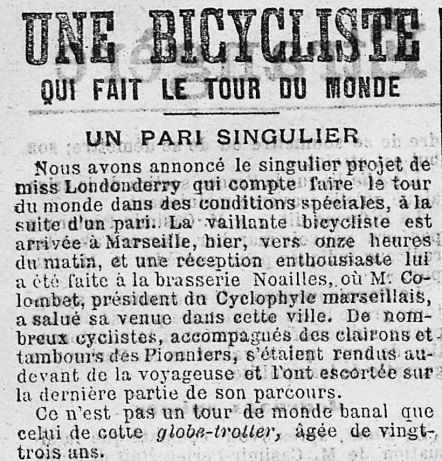

En guise de démenti, l’anglaise Annie Londonderry a effectué un tour du monde en 1895, sans nuire à sa santé.

Retronews.fr

Les autres attaques sont d’ordre moral :

La selle, source de masturbation ; ce frottement constant et rythmé …

Docteur O' Followel : «La femme grisée par le grand air, la vitesse, s’abandonne peu à peu à l’excitation ressentie, à la sensation de jouissance spéciale qui est peut-être la cause du plaisir éprouvée par elle sur une balançoire, sur les montagnes russes, plaisir qui souvent la conduit jusqu’à la volupté.» Et la détourne de son devoir conjugal.

Les bonnes vieilles idées reçues de femme hystérique, femme volcanique, sont rebattues : la « surexcitation lubrique ».

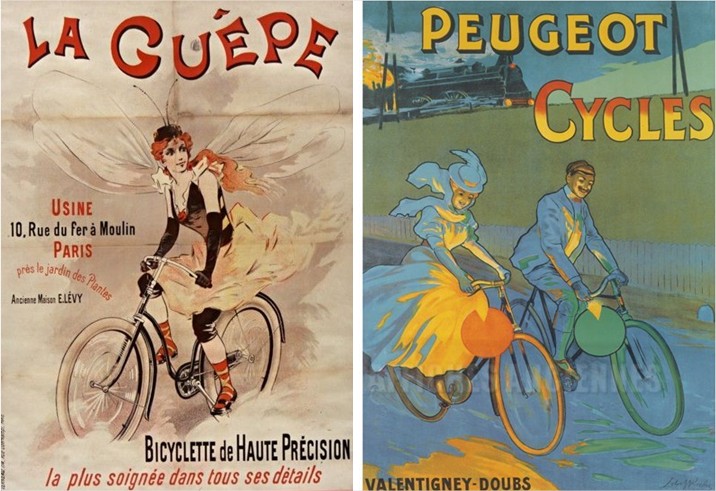

Dernières attaques : « adieu, la grâce féminine »

Argument de la chanson Frou frou.

Gallica.bnf.fr

La pratique du vélo va entraîner un autre conflit, d’ordre vestimentaire cette fois-ci. En 1851, Amelia Jenks Bloomer (1818, 1894), militante américaine du droit des femmes (et du mouvement pour la tempérance), prône pour les femmes un « ensemble composé d’une jupe courte portée sur un pantalon à la turque » bien plus confortables que les longues robes de l’époque (et les fameux dessous qui affolent les messieurs). Ces culottes bouffantes qui prennent le nom de « bloomer », seront très décriées au nom de la décence et de l’élégance.

Gallica.bnf.fr

Le développement de la bicyclette finit par les imposer dans les années 1890, clouant le bec aux chevaliers de la pudeur.

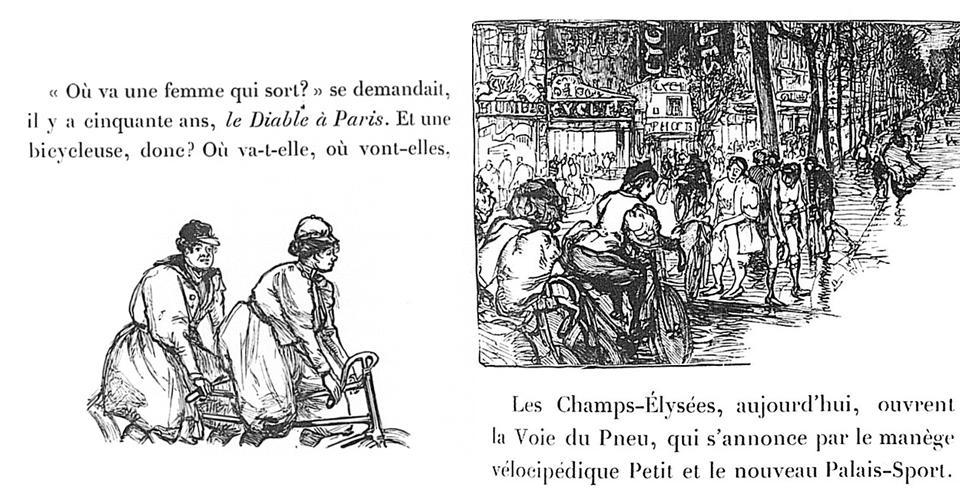

Illustrations de la brochure « Paris au hasard des rues – les cyclistes à Paris » gallica.bnf.fr

Gallica.bnf .fr

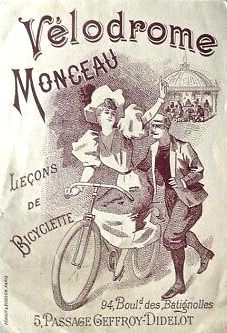

L’hiver venu ou par temps de pluie, ou pour être tranquilles, les femmes peuvent pédaler dans les vélodromes parisiens, comme à Monceau ou à l’angle de la rue Boudreau et du square Louis-Jouvet, où la salle existe encore au sous-sol du magasin

Une étape gagnée par les féministes

Cyclistes au chalet du cycle du Bois de Boulogne (d’après Louis Béraud)

musée-bretagne.fr

Sur le terrain de la féminité : «Si la culotte donne à la femme ce petit air cavalier qui n’est pas incompatible avec la pratique du vélocipède, elle lui enlève une partie de sa grâce, et sur ce point, la femme, la vraie, saura toujours se reprendre» (1894).

Sur le terrain de la santé : « Oui, la faible femme a fait ses preuves sur la bicyclette. Elle est arrivée à des performances très satisfaisantes ; et cela non seulement sans préjudice pour sa santé […]. Cette introduction de la femme dans le monde du sport est une révélation pour elle et sera presque la source d'une révolution dans les mœurs de la société, en commençant par le costume et en finissant par la régénération de bien des qualités perdues par l'inactivité musculaire. » (le Progrès, 21 avril 1895)

Gallica.bnf.fr & affiches-anciennes.fr