3 : 15 février 1830 – Le débat Cuvier – Geoffroy-Saint-Hilaire

Jardin des Plantes

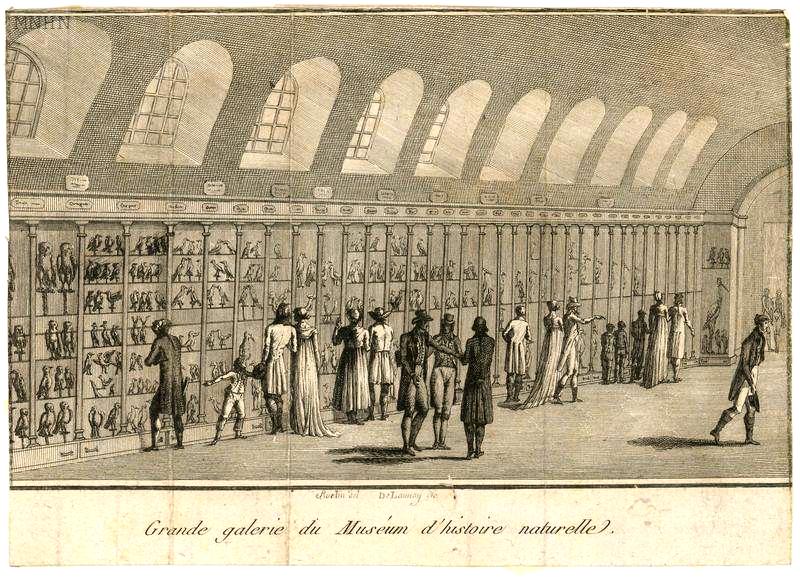

Le Museum d’histoire Naturelle

En 1640, à la demande du roi est créé le Jardin des plantes médicinales du Roy sur des terrains appartenant à l’abbaye Saint-Victor.

La raison d’être du jardin est clairement définie par son nom, un droguier est attenant.

Au cours du XVIIIe siècle, la vocation évolue doucement, le droguier devient « cabinet d’histoire naturelle ».

En 1739, Buffon en devient l’intendant. Son règne de 50 ans va profondément modifier l’établissement. Après son extension en 1782, aucun autre jardin botanique ne peut rivaliser.

1793, le Jardin et le cabinet d’histoire naturelle deviennent Museum d’histoire naturelle avec douze chaires professorales, dont celles de Daubenton, par ailleurs directeur : minéralogie, Antoine-Laurent de Jussieu : botanique à la campagne, Lamarck : insectes, vers et animaux microscopiques, Goeffroy-Saint-Hilaire : quadrupèdes, cétacés, reptiles, oiseaux, et poissons, chaire dédoublée pour accueillir Lacépède : reptiles et poissons.

En 1802, Cuvier accède à la chaire d’anatomie des animaux qu’il rebaptise « anatomie comparée. »

En cette première partie du XIXe siècle, les professeurs du Museum règnent sans partage sur les sciences naturelles, ils sont presque tous membres de l’académie des sciences. La botanique, discipline reine jusqu’à présent, cède le premier rang à l’étude des animaux.

C’est dans ce domaine qu’une controverse fondamentale va opposer trois de ces savants : Lamarck, Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire : l’évolution des espèces.

Jardin du Roi, la Labyrinthe - le belvédère provient des forges de Buffon

Jean-Baptiste Hilair – gallica.bnf.fr

Coll. MNHM

L’état des idées à la fin du XVIIIe siècle

Plusieurs naturalistes français proposent dès le XVe siècle de se séparer du dogme fixiste de la Genèse biblique.

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) émet l'hypothèse d'un transformisme à partir de variations accidentelles.

Dès 1769, Diderot énonçait une intuition transformiste : « l’homme n’était pas hier ce qu’il est aujourd’hui, il ne sera pas non plus demain ce qu’il est aujourd’hui. »

Buffon qui avait estimé l’âge de la Terre à 75.000 ans avait dû se rétracter sous la pression du clergé ; il estimait que la géologie de la Terre était le résultat de causes lentes et non catastrophistes. Mais il s'arrête en cours de route sur le chemin de la théorie de l'évolution.

Daubenton initie la future anatomie comparée. Ses travaux l'amènent à entrevoir une adaptation, premiers pas vers l'évolution.

En revanche, le grand Linné trouve cohérent d’en rester au plan du Créateur.

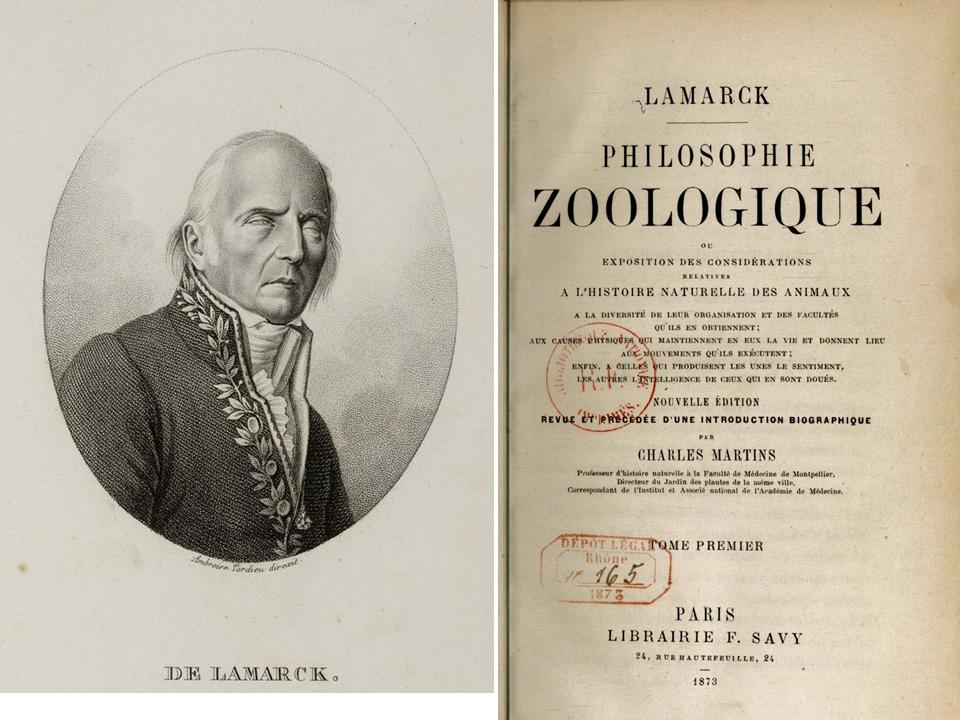

Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829)

Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck. Officier qui, à la suite d’un accident, quitte l'armée, il se consacre à la botanique après sa rencontre avec Jean-Jacques Rousseau ; ses premières publications le font entrer à l'Académie des sciences, avec l'appui de Buffon.

Un ouvrage parmi sa nombreuse production, la Philosophie zoologique (1809) – suivi de son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres (1815–1822) -, va créer la polémique : il y expose la théorie à laquelle on donnera le nom de transformisme.Lamarck fait de la transformation des espèces et de son explication par des causes matérielles le principe de base de cette science du vivant qu’il est l’un des premiers à appeler biologie.

Gallica.bnf.fr

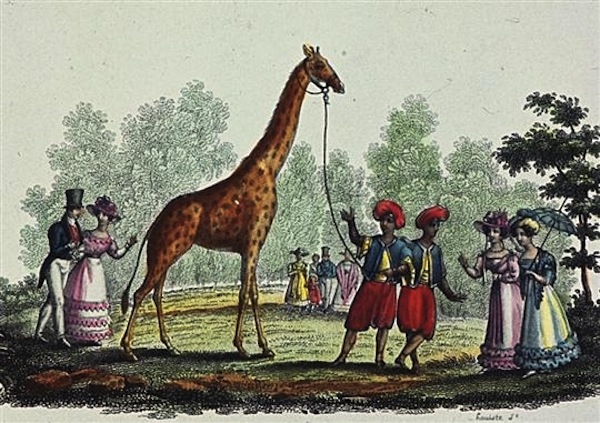

Le monde animal est hiérarchisé depuis le plus bas degré, là où la vie peut naître de façon spontanée de la matière inerte, jusqu’au stade supérieur, l’Homme. Mais l’ensemble est brouillé par l’action du milieu qui détermine les habitudes, lesquelles à la longue modifient la morphologie, adaptations qui se transmettent aux générations futures. La théorie du transformisme est illustrée par l’exemple célèbre de la girafe :

« Relativement aux habitudes, il est curieux d'en observer le produit dans la forme particulière et la taille de la girafe (camelo-pardalis) : on sait que cet animal, le plus grand des mammifères, habite l'intérieur de l'Afrique, et qu'il vit dans des lieux où la terre, presque toujours aride et sans herbage, l'oblige de brouter le feuillage des arbres, et de s'efforcer continuellement d'y atteindre. Il est résulté de cette habitude, soutenue, depuis longtemps, dans tous les individus de sa race, que ses jambes de devant sont devenues plus longues que celles de derrière, et que son col s'est tellement allongé, que la girafe, sans se dresser sur les jambes de derrière, élève sa tête et atteint à six mètres de hauteur (près de vingt pieds). »

Il y a transmission des caractères acquis : « Tout ce qui a été acquis, tracé ou changé dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie, est conservé par la génération, et transmis aux nouveaux individus qui proviennent de ceux qui ont éprouvé ces changements. »

Lamarck réfute les « créations spéciales » du pasteur William Paley, l’intervention divine dans la production des espèces, doctrine créationniste. Pour Lamarck, Dieu n’est pas la puissance qui a créé le monde tel que nous le voyons actuellement.

On comprend qu’une telle théorie lui attire nombre d’adversaires farouches. Son œuvre fut méconnue du public, souvent mal comprise, dénigrée et déformée par ses adversaires, en particulier par Georges Cuvier.

Georges Cuvier (1769-1832)

Gallica.bnf.fr

Natif de Montbéliard, à l’époque rattaché au duché de Wurtemberg. La vocation de Cuvier se révèle à la lecture de Buffon.

Ses premiers travaux attirent l’attention de … Geoffroy-Saint-Hilaire. Il est admis au Muséum national d'histoire naturelle en 1795 où il collabore avec Daubenton.

En 1796, il entre à l'Académie des sciences ; en 1800, il est nommé professeur au Collège de France.

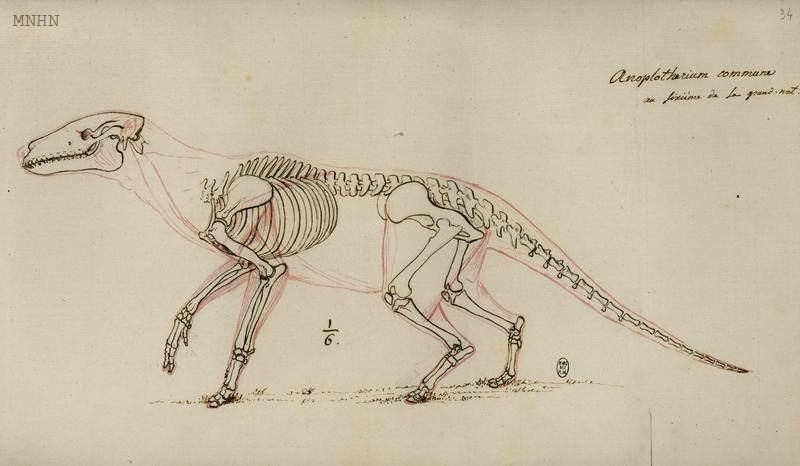

Palaeotherium curtum – « vieille bête »

découvert dans les carrières de gypse de Montmartre en 1799,

décrit par Cuvier. La paléontologie est née

En 1802, Cuvier devient donc titulaire de la chaire d'Anatomie des animaux, qu’il renomme « chaire d'Anatomie comparée ». Il installe son laboratoire dans le bâtiment donnant sur l'actuelle rue Cuvier, face à la rue Jussieu. Membre étranger de la Royal Society, chancelier de l'Université, conseiller d’état, puis baron sous la Restauration, Cuvier collectionne les titres.

Nous sommes encore à une époque où le classement des animaux est approximatif. Quels critères de classement utiliser ? Travaillant sur l'anatomie des poissons, Cuvier va utiliser l'importance des organes, les hiérarchise (système nerveux, respiratoire, circulatoire..) pour classer les animaux en embranchements, ordre, classe, etc. jusqu’à l’espèce. C'est par la corrélation des organes que se caractérise le vivant, notion capitale. Cuvier est parmi les fondateurs de l'anatomie comparée moderne.

Mais le grand titre de gloire de Cuvier a trait aux fossiles. De son premier mémoire sur les éléphants fossiles, il émet l'idée d'une création antérieure à la création actuelle, entièrement détruite et perdue. Trente ans d'efforts, de recherche et de reconstructions de squelettes vont lui permettre de créer une nouvelle science, la paléontologie, et apporter les premières lueurs sur l'histoire des animaux. Il découvre ainsi que les reptiles sont apparus bien avant les mammifères et qu'ils étaient plus nombreux et plus forts que nos lézards et crocodiles actuels. Il commence à imaginer les grandes ères géologiques (il nomme le jurassique), depuis l'ère des poissons et des reptiles jusqu'à celle des mammouths, sans aller plus loin car on n'avait pas encore trouvé de fossiles humains.

Dessin de Cuvier (coll. MNHM)

Curieusement, cette somme de découvertes n’amène pas Cuvier sur le chemin de l’évolution des espèces. Il reste le chaud partisan du fixisme, toutes les espèces ont été créées une bonne fois pour toutes, il y a cloisonnement total entre les espèces, pas de proximité particulière entre le cheval et l’âne ; et la vache est plus proche du cheval que le zèbre, étant dans la même ferme ! Sinon, on devrait trouver les fossiles des espèces intermédiaires.

Comment expliquer toutes ces espèces disparues ? Par de grands cataclysmes, la théorie catastrophiste. Des extinctions majeures provoquées par des catastrophes, inondations ou séismes, la terre étant ensuite repeuplée par une nouvelle création ou, peut-être, des migrations à partir de continents inconnus où toutes les espèces, actuelles et disparues, étaient représentées. A la fois prudent et ambitieux, il évite de se mettre à dos l’opinion catholique en excluant toute considération sur l’homme.

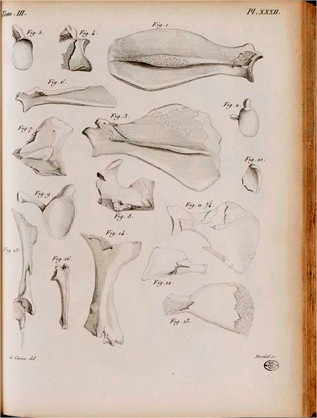

Planche de Cuvier avec la notice suivante :

Appartient à Recherches sur les ossements fossiles où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces

par M. le Baron Cuvier (coll. MNHM)

Cuvier contre Lamarck

Le chef de file des fixistes s'oppose violemment au transformisme de Lamarck. En 1812, dans son Discours préliminaire aux Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, Cuvier n'attaque d'abord Lamarck que sur les faits, utilisant les observations de Geoffroy-Saint-Hilaire en Egypte (cf. plus bas), et son traditionnel argument de l’absence d’intermédiaire sur le plan morphologique entre les animaux vivants actuellement. Bien qu’il ait les arguments pour la contradiction, Lamarck ne répond pas à Cuvier, ne prolonge donc pas la controverse. Mais il utilise tous les moyens à sa disposition pour s’opposer à la diffusion de leurs idées, au Museum, à l’Académie des Sciences, au Collège de France : bloquer les carrières ainsi que l’accès aux collections du Museum et aux publications.

« L’éloge funèbre » de Lamarck

Le chevalier de Lamarck meurt en 1829, Cuvier prononce son éloge à l’Académie des Sciences le … 26 novembre 1832 ! Cuvier profite de cette tribune pour déformer jusqu’au ridicule les thèses transformistes de son aîné. Peut-être trouva-t-il dans l’erreur de traduction dans l’édition anglaise de la Philosophie zoologique qui attribuait la transformation des animaux, non à leur effort, mais leur « désir » : « c'est à force de vouloir nager qu'il vient des membranes aux pieds des oiseaux d'eau ; à force d'aller à l'eau, à force de ne vouloir pas se mouiller, que les jambes s'allongent à ceux de rivage ; à force de vouloir voler, que les bras de tous se produisent en ailes, et que les poils et les écailles s'y développent en plumes : et que l'on ne croie pas que nous ajoutions ni retranchions rien, nous employons les propres termes de l'auteur. » Un « éreintement académique » a-t-on dit.

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844)

Gallica.bnf.fr

Passionné dès son plus jeune âge par la science, il fréquente Haüy, Lavoisier, Berthollet, suit les cours de Daubenton au Collège de France.

Mars 1793, Daubenton l’engage et il devient trois mois plus tard l'un des douze professeurs du nouveau Muséum, chaire de zoologie.

1794, il entame une collaboration avec son futur adversaire, Georges Cuvier ; ils signeront ensemble plusieurs mémoires, dont un sur la classification des mammifères selon Cuvier.

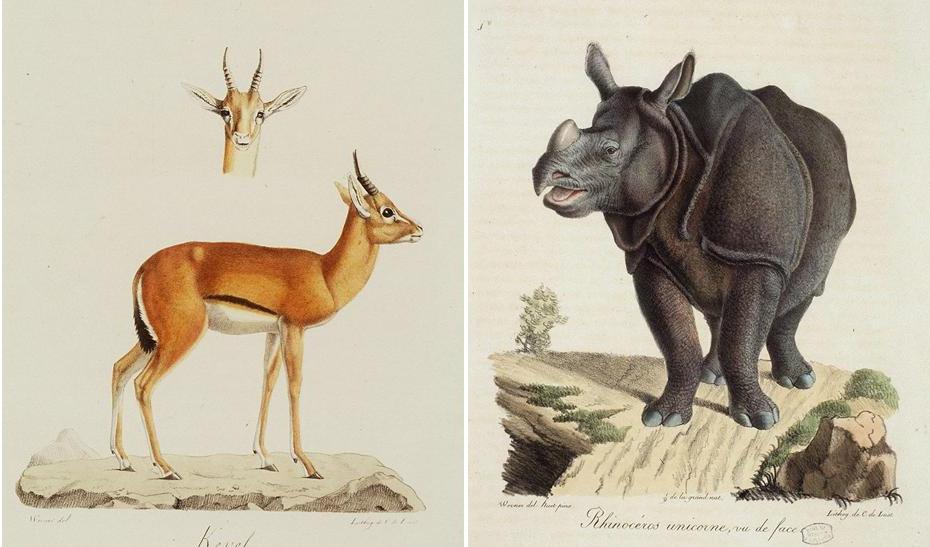

Deux illustrations issues de travaux cosignés par Cuvier & Geoffroy-Saint-Hilaire (gallica.bnf.fr)

C’est en 1795, que Geoffroy expose pour la première fois ses vues sur l'unité du plan d'organisation des êtres vivants.

1798, Geoffroy est membre de la fameuse expédition d’Égypte. Il en rapporte une grande quantité d’observations, entre autres sur les animaux sacrés momifiés depuis trente siècles. Cuvier ne manquera pas de remarquer qu’ils sont identiques à leurs homologues de l’époque, argument pour la fixité des espèces.

1807, Geoffroy est élu membre de l'Académie des sciences.

Anecdote, il est chargé, en 1827, d'accompagner de Marseille à Paris, Zarafa, la fameuse girafe offerte au roi Charles X par le Pacha d'Égypte Méhémet Ali. 880 kilomètres à pied, 41 jours. Au Museum, il est accueilli par son nouveau directeur, Georges Cuvier.

L’affaire des crocodiles de Caen (1825)

A Honfleur, Georges Cuvier a étudié des fossiles de crocodiles. Quelques années plus tard, Geoffroy-Saint-Hilaire étudie la même espèce dans un autre site appelé Allemagne, aujourd’hui Fleury-sur-Orne depuis la Première guerre mondiale.

La polémique porta sur la proximité ou non avec les gavials modernes. Alors que pour Cuvier il s’agissait de deux espèces distinctes, Geoffroy démontrait une parenté : « Il ne répugne point à la raison que les crocodiles de l’époque actuelle puissent descendre, par une succession non interrompue, des espèces antédiluviennes. ». C’est un « caillou transformiste » dans la chaussure de Cuvier, apôtre du fixisme et des destructions périodiques de la faune terrestre.

Soif de revanche ? Cuvier la cherchera en 1830 sur le terrain de l’unité du plan de composition chère à son adversaire.

La controverse Cuvier, Geoffroy-Saint-Hilaire de 1830

Devant l'Académie des Sciences.

Jusque-là, donc, aucune opposition marquée entre les deux savants. Mais, bientôt, des divergences fondamentales vont apparaître. Point de départ de la polémique, l’application de l’unité de plan de composition aux invertébrés. En 1820, Geoffroy avait proclamé que les insectes et les crustacés se ramènent aisément au plan vertébré, arguant que les segments des articulés sont les homologues des vertèbres du vertébré.

Geoffroy n'hésite pas à considérer les appendices des insectes comme semblables aux côtes des vertébrés. Cuvier n’avait pas pris parti dans ces discussions, mais exprimait sa désapprobation en privé.

En 1825, Cuvier avait répondu : «nous n'apercevons aucune nécessité d'une échelle des êtres, ni d'une unité de composition... »

Début 1830, deux jeunes anatomistes, Meyranx et Laurencet, avaient présenté à l'Académie des Sciences un mémoire ayant pour titre : Quelques considérations sur l'organisation des Mollusques. On y démontrait qu'en orientant convenablement un mollusque céphalopode, on retrouvait une disposition des organes proche de celle des vertébrés, considérant un céphalopode comme un vertébré dont le tronc serait replié sur lui-même, le bassin vers la nuque.

15 février 1830 : Geoffroy est chargé du rapport sur ce mémoire. Adoptant les vues des anatomistes, Geoffroy y voit une démonstration de ses vues sur l'unité organique, les mollusques peuvent être ramenés au plan vertébré. L'unité de composition est confirmée. La position de Cuvier niant tout plan d’ensemble est un stade périmé de la science.

22 février, Cuvier répond : « Composition et unité de plan, pris à la lettre, signifierait que tous les animaux se composent des mêmes organes arrangés de la même manière, ce qui ne peut être évidemment soutenu. » Habile, Cuvier rappelle les nombreuses homologies découvertes par Geoffroy, « si j'avais à citer des exemples de ces travaux dignes de toute notre estime, c'est parmi ceux de notre savant confrère que je les choisirais. Lorsque, par exemple, il a reconnu qu'en comparant la tête d'un fœtus de mammifère à celle d'un reptile ou d'un ovipare en général, on remarquait des rapports dans le nombre et l'arrangement des pièces qui ne s'apercevaient point dans les têtes adultes » Mais « Entre quelques analogies de plus dans certains animaux et la généralisation de l'assertion que la composition de tous les animaux est une, la distance est aussi grande, et c'est tout dire, qu'entre l'homme et la monade » - (monade = cellule). « L'unité de composition, autant qu'on voudrait l'appliquer à l'ensemble des animaux est une chimère ».

Geoffroy répond immédiatement mais manque d’arguments.

1er mars : Geoffroy fait un peu marche arrière. Il n'a jamais prétendu parler d'identité absolue, mais d'analogies, de ressemblances. Il prend comme exemple, l'os hyoïde chez l'homme et le chat. Geoffroy restreint l'ampleur de la controverse, en se limitant aux vertébrés.

22 mars : Cuvier : « Notre savant confrère, dans son dernier, mémoire, dit-il au début de sa réplique, a commencé par convenir avec une grande loyauté que, par unité de composition, il n'a pas entendu identité de composition, mais seulement analogie, et que sa théorie doit s'appeler plutôt théorie des analogues. Ainsi voilà un grand pas de fait. »

Cuvier tient sa revanche après l’épisode des crocodiles.

Cuvier pousse son avantage en se demandant si le problème véritable est de savoir si la théorie des analogues est universelle, comme le dit son auteur.

Suit une démonstration passant par les oiseaux, la tortue et le lézard.

Pour conclure : « Ce qu'il est surtout essentiel de redire, […]ce serait de vouloir retenir les esprits dans les limites étroites d'une théorie qui n'est vraie que dans ce qu'elle a d'ancien, et qui n'a de nouveau que l'extension erronée qu'on lui attribue. »

Geoffroy prend la parole, non pour répondre directement, mais pour critiquer des vues de Cuvier sur l'interprétation du crâne des poissons.

29 mars : Geoffroy s'élève contre l'attitude de Cuvier qui veut s'en tenir aux seuls faits observables. Il veut se placer à mi-chemin entre la conception positiviste de Cuvier et la tendance idéaliste du philosophe.

5 avril : Cuvier attaque la méthode de Geoffroy-Saint-Hilaire et, prenant, l’exemple du sternum, présent chez les oiseaux, absent chez les reptiles où il aurait été un obstacle à l’ondulation : « pourquoi la nature en aurait-elle agi autrement ? Quelle nécessité aurait pu la contraindre à n'employer que les mêmes pièces et à les employer toujours ? »

D'un commun accord, après cette séance du 5 avril, Cuvier et Geoffroy décident de mettre fin à leur controverse (au dam d’un public toujours plus nombreux).

8 mai 1832 : Cuvier attaque une dernière fois l'unité de composition. Cinq jours après, il meurt emporté par le choléra.

Un débat difficile qui passionne le public

L’aura des savants est au plus haut dans les années 1830. Cuvier est célébré partout, ami de Mérimée, de Delacroix ; Stendhal le surnomme « le Mammouth ».

La presse lui consacre de longs articles et les journalistes prennent parti. Le rédacteur du Journal des Débats est nettement favorable à Cuvier, tandis que ceux du Temps et du National se rangent dans le camp de Geoffroy Saint-Hilaire.

« Vous êtes-vous jamais lancé dans l’immensité de l’espace et du temps, en lisant les œuvres géologiques de Cuvier ? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l’abîme sans bornes du passé, comme soutenu par la main d’un enchanteur ? » Balzac, dans la Peau de chagrin. Pourtant il prend fait et cause pour son adversaire, lui dédie le Père Goriot. Les théories de Saint-Hilaire constitueront une source d'inspiration pour Balzac ; il veut faire une classification des types sociaux à la manière des biologistes.

Son œuvre majeure est l’Histoire naturelle des mammifères, dont la rédaction s’étale de 1818 à 1842.

Sa thèse repose sur l’unité de plan et de composition. Les organes conservent toujours les mêmes relations entre eux mais aucun organe nouveau ne se crée et, lorsqu'un organe se développe, cela se fait au détriment d'un autre. Geoffroy démontre cette unité de plan chez les vertébrés, des constatations qui le rapprochent du transformisme Lamarckien.

Si l'on considère le crâne des oiseaux non chez l'adulte, où il n'est formé que d'une pièce osseuse, mais chez le jeune, on constate qu'il se compose de plusieurs os comme celui des reptiles, comme celui des mammifères. Et Geoffroy conclut : « Ces observations d'où il résulte que le crâne des oiseaux est formé d'autant et de semblables pièces que celui de l'homme et des mammifères, montrent, jusque dans les plus petits détails, que tous les animaux vertébrés sont faits sur un même modèle. »

En 1818, il publie l'ouvrage intitulé Philosophie anatomique. « L'organisation des animaux vertébrés peut-elle être ramenée à un type uniforme ? » Telle est la question posée.

En 1830, il veut appliquer sa théorie aux invertébrés, ce qui provoquera la fameuse controverse avec Cuvier.

Mais, auparavant eut lieu un premier affrontement resté célèbre :

Comme Balzac, le public penche plutôt en faveur de Geoffroy-Saint-Hilaire. Goethe l’encense dans un article, « une science rationnelle, estime-t-il, est un mode de connaissance inférieur, le savant doit être un inspiré ».

« Cuvier, un œil sur la Genèse et l'autre sur la nature, s'efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. » Victor Hugo dans les Misérables.

Pour le milieu scientifique, le fixisme l’a emporté

Dans les différentes joutes, Cuvier a su profiter des exagérations de son adversaire, en particulier à propos des invertébrés.

La thèse du transformisme n’est jamais évoquée dans les débats, sa cause est entendue. Elle est rejetée, n’est plus discutée, sous peine de bannissement hors de la communauté.

Et pourtant …

Les travaux de Geoffroy-Saint-Hilaire n’étaient pas ceux d’un « poète ».

Le recours à l'expérimentation est systématique, il pratique des dissections, ce à quoi se refuse Cuvier : « les machines qui font l'objet de nos recherches ne peuvent être démontées sans être détruites ». Geoffroy modifie expérimentalement le milieu de développement des embryons pour en mesurer les conséquences.

Son raisonnement s’appuie sur des faits avérés, d’ordre paléontologique ou embryologique.

Le 11 octobre 1830, Geoffroy utilise le terme de « chaînons manquants », à propos des Télosaures, ascendants des crocodiles et des mammifères du tertiaire. Il entrevoit même le mécanisme de la sélection naturelle à travers ses travaux sur les embryons.

Le « geoffroyisme » dépasse le lamarckisme.

La période 1832-1882

Georges Cuvier restera ancré dans sa conviction de la fixité des espèces jusqu’à sa mort en 1832. Son empreinte va demeurer pendant des années, ayant placé ses proches à l’Académie des Sciences. Les quelques disciples de Lamarck et Geoffroy travaillent dans la discrétion. Etienne Serres et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le fils, accumulent les arguments en faveur des thèses transformistes, sans succès.

L’avènement du Second Empire ne change rien, période de conservatisme politique et religieux - les fonctionnaires doivent être croyants.

Le créationnisme cher à Cuvier règne jusqu’en 1862, date la publication de la traduction française de L'origine des espèces de Darwin. C’est à ce moment seulement que les premiers savants convertis rejoignent le camp des Geoffroy-Saint-Hilaire, père et fils.

Cependant, contrairement à toute attente, c’est à un néolamarckisme qu’on adhère et non aux thèses darwiniennes, refusant les thèses de la sélection naturelle, et ce jusqu’au milieu du XXe siècle, à l’exception de quelques-uns, tel Jean Rostand convaincu de la réalité de la génétique. Mais rares sont ceux qui sont restés hostiles aux idées évolutionnistes après 1880.

Pour en savoir plus :

Jean Piveteau, Le débat entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire sur l'unité de plan et de composition, article de 1950 consultable sur :

https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_2000_num_47_3_2032

Les articles de Cedrix Grimoult sur :

https://www.cairn.info/histoire-de-l-histoire-des-sciences--9782600008280.htm