5 : 1832 - Les Saint-Simoniens

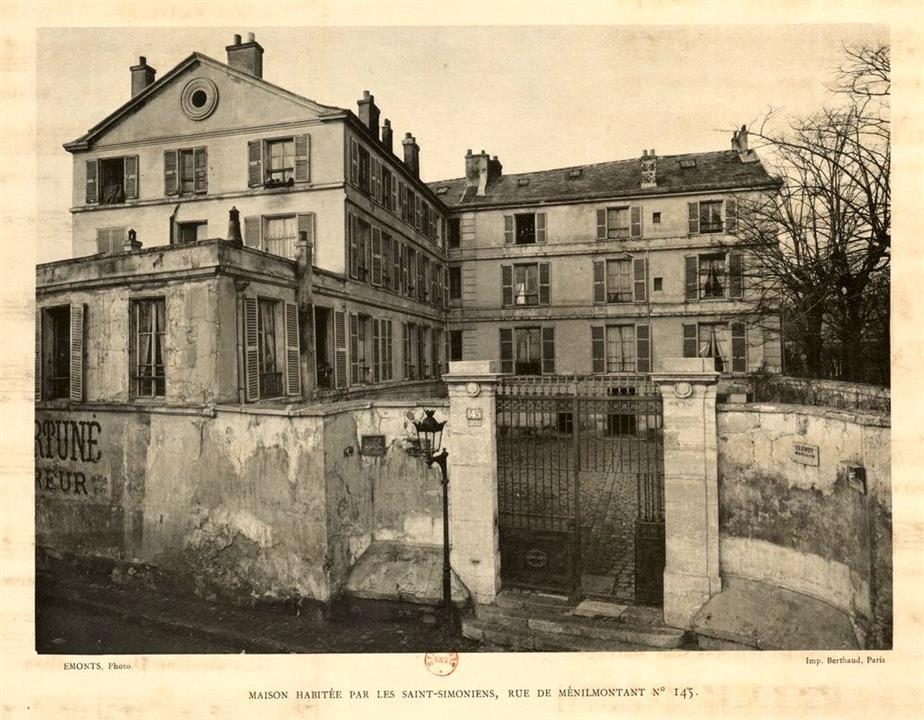

145, rue de Ménilmontant

Du comte de Saint-Simon avec sa communauté d’une quarantaine d’hommes au costume excentrique à Facebook et Google

Ménilmontant en 1830

Un hameau de la commune de Belleville, aggloméré autour de la rue du même nom et devenu un faubourg ouvrier.

Le vaste domaine des Le Peletier de Saint-Fargeau avec châteaux, parcs boisés, vergers et jardins à la française a été loti depuis la fin du XVIIIe siècle.

Les vignobles jadis plantés par les communautés religieuses sont encore nombreux, alimentant les guinguettes installées au-delà de la barrière de Ménilmontant du mur des Fermiers généraux. C’est sur ces pentes qu’en octobre 1776, Rousseau, venu herboriser, fut renversé par un dogue qui précédait la voiture du marquis de Saint-Fargeau.

La mère de Prosper Enfantin possédait une maison sur un vaste terrain, sis aujourd’hui au 145, rue de Ménilmontant.

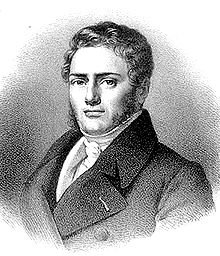

Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825)

Cousin éloigné du mémorialiste de Louis XIV, Claude Henri, comte de Saint-Simon est né en 1760.

A 17 ans, il s’engage dans l’armée de libération des États-Unis aux côtés de La Fayette et Rochambeau. Il découvre, là-bas, une industrie en plein essor et un pays où la morale est fondée sur de nouvelles bases, celles de l'entreprise.

Pendant la Révolution française, abandonnant sa particule, Saint-Simon se lance dans la spéculation sur les biens nationaux, en particulier les biens de l’Église. Désargenté avant la Révolution, Saint-Simon devient un très riche entrepreneur.

Il est conscient de vivre une époque pleine de possibilités. Pétri des idées des Lumières, rationaliste, admirateur de Newton, il est persuadé du progrès de l’humanité par les sciences. Sa pensée va s’élaborer à un moment où Paris est la capitale des sciences par ses grandes écoles, dont Polytechnique qu’il fréquente, le Museum d’Histoire Naturelle ou l’Ecole de Médecine.

Ses inspirateurs sont Vicq d’Azir, fondateur de l’anatomie comparée, le physiologiste Bichat, les économistes Condorcet et Jean-Baptiste Say, dont il suit les cours.

Il s’appuie sur la physiologie de Lamarck pour opposer l’ancien régime, considéré comme corps brut et solide, la société féodalo-militaire, au système industriel, corps vivant, organique, société de circulation et de flux comme un liquide.

Il invente le mot industrialisme. Dès 1820, Saint-Simon voit dans le début de l’industrialisation le moteur du progrès social.

Il prône un mode de gouvernement contrôlé par un conseil formé de savants, d’artistes, d’artisans et de chefs d’entreprise et dominé par le secteur primaire, qu’il convient de planifier pour créer des richesses et améliorer le niveau de vie de la classe ouvrière.

Il est du devoir des industriels et des philanthropes d’œuvrer à l’élévation matérielle et morale des prolétaires, au nom de la morale et des sentiments.

Pour Saint Simon, le pouvoir spirituel c’est la science (à la place de la religion) et les industriels sont le temporel, de l’ouvrier aux chefs d’entreprise, banquiers artistes et intellectuels (c’est lui qui introduit le substantif intellectuel !). « À chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres ».

Le Nouveau Christianisme

L'approche spirituelle apparaît dans ses derniers textes mais il s'agit plus de morale que de mystique.

1825, l'année de sa mort, Saint-Simon termine son œuvre, qu'il appelle le Nouveau christianisme.

Saint Simon n'a de cesse de s'en prendre au Vatican, quartier général des Jésuites qui dominent toute la société. Le but du clergé est de persuader les laïcs « qu'ils ne sont point en état de se conduire par leurs propres lumières, et qu'ils doivent se laisser diriger par le clergé ».

« La politique est, pour me résumer en deux mots, la science de la production. »

« Il faut refondre tout le système des idées morales ; mais il faut passer de la morale céleste à la morale terrestre, balayer l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer ».

Religion, car ce Nouveau Christianisme voit l'avènement du paradis sur terre par le progrès social et matériel. Une hiérarchie fondée sur le travail, les capacités et une Eglise terrestre réglant tout : des vocations aux salaires et partage des héritages.

Le message de fraternité de Saint Paul est très présent dans les textes de Saint-Simon ; dans la manufacture, ouvriers et patrons sont à égalité, c'est une notion d'association.

Les producteurs s'assemblent par le travail dans la manufacture ; la nation doit devenir une grande manufacture où se pratique une coopération fraternelle entre tous les acteurs.

À sa mort, il est presque inconnu. Ses obsèques, purement civiles, ont lieu au cimetière du Père-Lachaise le 22 mai 1825 (22ème Division). Pourtant …

Les disciples

Les écrits de Saint-Simon sont peu accessibles après sa mort ; ses idées seront véhiculées par ses héritiers et disciples, parmi eux ses secrétaires : le futur historien Augustin Thierry, puis Auguste Comte qui participe à ses travaux pendant des années. Ceux-ci conduisent A. Comte à la loi des trois états (chaque branche des connaissances humaines passe par trois états successifs : théologique, métaphysique et positif) et au positivisme.

Un certain nombre d'adeptes voueront au théoricien un véritable culte. Ils se sont retrouvés après les obsèques de Saint-Simon et ont décidé de créer un journal, le Producteur. A partir de 1829, ils vont se réunir en une sorte d'église : les saint-simoniens.

Ils vont élire deux Pères suprêmes : Prosper Enfantin et Saint-Amand Bazard.

Saint-Amand Bazard est le principal rédacteur de la doctrine saint-simonienne ; c’est lui, et non Karl Marx, qui émet l’idée de la socialisation des moyens de production. L’opposition à Prosper Enfantin entraîne un schisme en 1831, soit un an avant la création de la retraite de Ménilmontant ; Bazard se retirera et suicidera durant l’été 1832 mais ses partisans resteront.

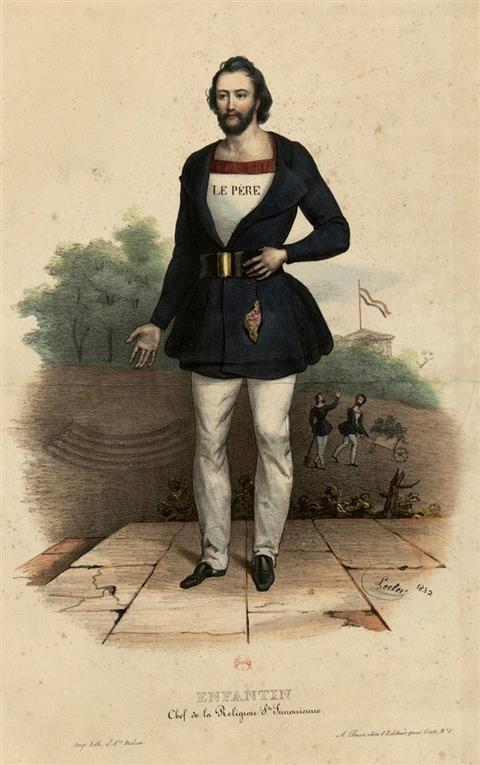

Prosper Enfantin

Né en 1796, d’une famille qui dispose d’un domaine sur la colline de Ménilmontant et qui compte de nombreux généraux d’Empire. Son père, à la suite de spéculations malheureuses, perd toute sa fortune.

Prosper est un élève brillant qui est admis à Polytechnique en 1812 mais la chute de Napoléon le contraint à quitter l’école, sa bourse étant refusée par le nouveau pouvoir. Il garde cependant des contacts avec ses anciens camarades, suit les cours de Jean-Baptiste Say.

C’est par l’intermédiaire de son compagnon de Polytechnique, Olinde Rodrigues, qu’il rencontre Saint-Simon, peu de temps avant la mort de ce dernier en 1825.

Vient ensuite la création du journal le Producteur dont il est le gérant avec Rodrigues.

Enfantin se détache très vite du lot des saint-simoniens et devient, avec Saint-Amand Bazard, l’incarnation du renouveau du mouvement.

C’est en 1828 que le rôle religieux d’Enfantin, persuadé d’être le descendant de saint Paul, est discuté lors d’une réunion du mouvement ; Bazard et Enfantin sont nommés « Pères suprêmes, tabernacle de la loi vivante ainsi créée ».

Les deux « Réformateurs contemporains » fonctionnent dans un binôme efficace dû à leurs différences de personnalité.

Arrive 1830, la Révolution de Juillet, les saint-simoniens gagnent de nouveaux adeptes, mais l’évolution des pensées va provoquer un schisme : Enfantin prône que les prêtres de l’ordre doivent exercer, aux plans spirituel et charnel, en binôme avec leur femme pour former des « couples-prêtres ». Bazard, Rodrigues et Enfantin se séparent.

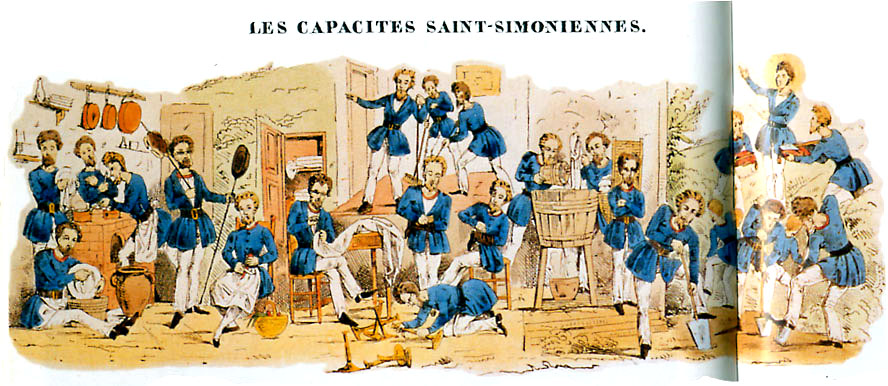

Gallica.bnf.fr

C’est alors la retraite à Ménilmontant.

Gallica.bnf.fr

La mère d’Enfantin, victime de l’épidémie de choléra, a légué à son fils la vaste maison du 145 rue de Ménilmontant où il se retire le 6 juin 1832 avec une quarantaine de ses fidèles. La petite communauté, où ne sont pas admises les femmes, suit une règle établie par Enfantin et par Michel Chevalier ; on fait vœu de célibat provisoire pour couper court aux rumeurs qui circulent sur les mœurs saint-simoniennes, contrainte dont « le Père » s’exempte.

« La caisse est vide et il s’en fallait, et nous arrivions au régime du haricot de mouton. Comme les autres, je porte l’habit, pantalon blanc, couleur de l’amour, gilet rouge, couleur du travail, tunique bleu violet, couleur de la foi. Enfantin régnait absolument ; à table, il mangeait seul, servi par ses disciples ; lorsqu’il apparaissait, nous entonnions le chant d’usage – Salut, Père, salut, salut et gloire à Dieu !

Je fus chargé de l’entretien des chaussures de la communauté, 40 paires de bottes à décrotter et cirager chaque matin ; j’avais beau chercher, je ne voyais pas l’intérêt qu’une brosse pouvait avoir pour les générations futures.

Ce n’était pas le plus terrible, mais la nourriture … Disons plutôt que nous ne mangions plus du tout hormis le raisin qui abondait dans les jardins du phalanstère mais qui offrait l’affligeante particularité de n’être pas mûr. » Auguste Chevalier.

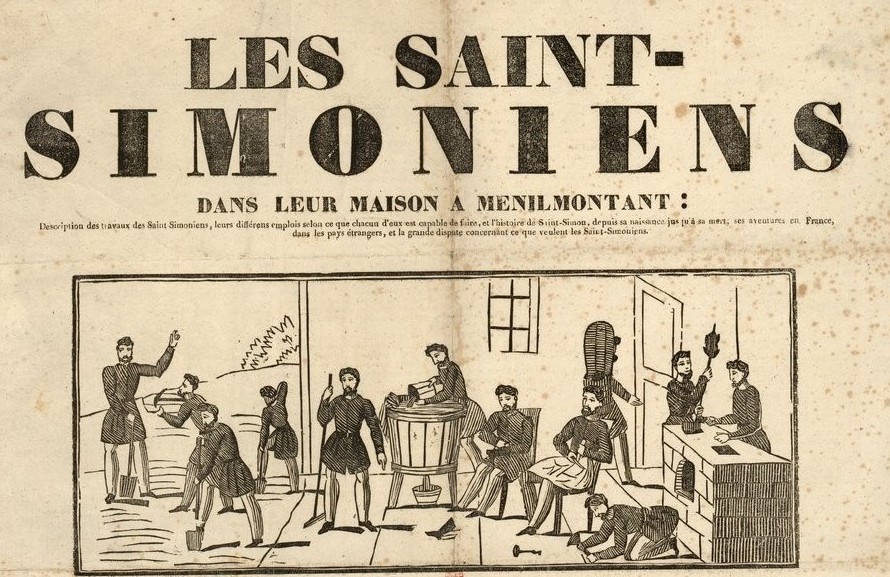

Avec la volonté de vivre au grand jour, la petite communauté s’ouvre deux fois par semaine au public, tout Paris vient au spectacle, les railleries et les caricatures abondent. Le coin de rue était devenu un but de promenade, pour voir les adeptes vêtus d’un pantalon bleu et d’un gilet blanc qui se boutonnait dans le dos et où était écrit le nom du disciple.

Et cela attire l’attention des autorités : Enfantin et ses collègues comparaissent, le 27 septembre 1832, devant la cour d’assises sous l’inculpation d’attentat à la morale et d’association illégale. Le procès, plutôt curieux (les témoins ne pouvant pas parler sans l’autorisation de leur « chef suprême » et l’éloquence d’Enfantin déstabilisant le préfet), aboutit à une peine d’un an d’emprisonnement et cent francs d’amende pour Chevalier et Enfantin.

La retraite de Ménilmontant n’aura duré que 4 mois.

Enfantin profite de son séjour, pas trop désagréable, à la prison Sainte-Pélagie : logement dans un quatre pièces avec Chevalier, dîner avec le directeur (cf. 10) et occasion de nouveaux contacts - « Nous sommes ici comme des princes ».

Gallica.bnf.fr

Qui étaient les saint simoniens de Ménilmontant ?

Ils sont donc une quarantaine. Ils sont jeunes, brillants et particulièrement instruits. Les polytechniciens sont nombreux (dont Enfantin et Michel Chevalier) ; d’autres grandes écoles sont représentées ; il y a aussi des médecins et certains issus de la littérature.

La doctrine qu’ils rédigent diverge de la pensée du comte, que la plupart n’ont pas connu.

Alors que Saint-Simon (et Auguste Comte) prône une séparation entre le spirituel (la science) et le temporel (l’industrie), les saint-simoniens fusionnent les deux pouvoirs en un seul dogme (la science) et son culte (l’industrie). Et ils seront très actifs sur les deux versants.

Avant eux, l’ingénierie était presque exclusivement militaire ; ils font naître une nouvelle classe, les ingénieurs civils, médiateurs entre science et industrie, la science appliquée.

Avec Prosper Enfantin, et face à Saint-Amand Bazard, ils sont les représentants de l’aile libérale et technocratique du mouvement.

Le concept de réseau est la pierre angulaire de leur projet, voilà pourquoi ils sont très présents, entre autres, dans l’essor des chemins de fer.

Quelques noms :

Michel Chevalier : sera le conseiller économique de Napoléon III qui, alors qu’il n’était que le proscrit Louis-Napoléon, publia un livre, l’Extinction du Paupérisme, fortement inspiré de saint-simonisme. Il a l’idée de faire de la Méditerranée une zone d’interconnexion par les ports et par le télégraphe -utopie de l’interconnexion universelle par le mariage de différents médias.

Auguste Chevalier, son frère : celui qui cirait les bottes sera secrétaire général de l’Elysée.

Henri Fournel, directeur général des forges du Creusot.

Paulin Talabot participe à la création de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, du Crédit Lyonnais et de la Société Générale.

Eugène Flachat, à l’origine de la première ligne de chemin de fer voyageur Paris-Le Pecq en 1837, avec Emile et Isaac Pereire, autres saint-simoniens.

Gustave d’Eichthal, banquier proche des Pereire ; la création des banques au XIXe siècle, a été largement d’inspiration saint-simonienne.

Quant aux partisans de Bazard, ils seront les leaders de la Révolution de 1848.

Prosper Enfantin, après Ménilmontant

Libéré en 1833, il part pour l’Egypte avec une vingtaine de disciples l’année suivante, dans le but de trouver la femme qui formera avec lui le « couple-prêtre » suprême, qui réunira l’Occident et l’Orient. Il est accueilli à bras ouverts par Méhémet Ali, qui prend à son service ceux des saint-simoniens qui peuvent lui être utiles.

Enfantin a un projet : le percement de l’isthme pour relier la Mer Rouge à la Méditerranée (quelle belle extension de réseau). Projet abandonné sous la pression des Anglais. Finalement, après divers travaux, Méhémet Ali se débarrasse des saint-simoniens en 1836 -leur mauvaise réputation les avait suivis de Ménilmontant jusqu’en Égypte.

En 1839, Prosper est nommé à la « Commission chargée de recherches et explorations en Algérie » dans le domaine de l’ethnographie et de l’histoire. Là-bas, il désapprouve l’évolution de la colonisation du pays, accusant les militaires de commettre de véritables boucheries.

En 1845, il créé l’« Union pour les chemins de fer de Paris à Lyon » dont il est un des plus importants actionnaires.

Mais son obsession reste le canal et il va se battre pendant dix ans pour ce projet. Il fonde une société, mène une expédition mais se fera doubler par un associé qui lui soufflera la concession, le saint simonien Lesseps.

Il meurt en août 1860 et est enterré, comme Saint-Simon, au Père-Lachaise.

Conclusions

Curieusement, l’influence de Saint-Simon et des saint simoniens aura touché tous les grands mouvements de pensée du XIXe siècle, des socialistes utopiques tels Fourier et ses phalanstères ou Proudhon (abandon des privilèges, de l’héritage), aux libéraux en passant les théoriciens du matérialisme tels que Karl Marx (notons que Saint-Simon a eu sa statue à Moscou à côté de celle de Lénine, alors que les Etats-Unis célébraient La Fayette, héros de l’indépendance américaine).

Tout ce qui circule et fait circuler les intéresse. La mystique des réseaux est l’œuvre de l’aile libérale et technocratique des saint-simoniens.

Les télécoms et Internet sont la parfaite illustration de la philosophie des réseaux, une technique qui entraîne une nouvelle société ; c’est le fondement de Facebook et Google, mélange de mystique et rationnalisme scientifique.

« Saint-Simon serait transporté d’enthousiasme par Internet » Pierre Musso

« L’idée de nation-startup, c’était à l’époque l’idée de la nation manufacture » Pierre Musso

Sources :

Pierre Musso : Saint-Simon et le saint-simonisme, Que sais-je ? PUF, 1999.