35 : Décembre 1881 – Rodolphe Salis inaugure le Chat Noir

84, boulevard Rochechouart

Montmartre, lieu de plaisir

Depuis l’époque où les meuniers de la butte accueillaient, avec une galette un verre de vin et un air de musique, les Parisiens trop contents de quitter leurs murs pour profiter du panorama et de l’air pur, Montmartre est synonyme de lieu de plaisir et de détente.

L’érection du mur des Fermiers généraux à la veille de la Révolution, mur douanier aux 55 barrières d’octroi, va accélérer cette vocation. Les guinguettes et cabarets se multiplient au pied de la butte, à l’extérieur du mur, là où le vin est trois fois moins cher. Le bas Montmartre fait une sérieuse concurrence au village du haut.

Parmi leur clientèle, les jeunes artistes bohême ; les peintres qui, l’été venu, vont peindre sur le motif dans la forêt de Fontainebleau, prennent leur quartier d’hiver sur les pentes de la Butte et dans ce nouveau quartier sorti de terre dans les années 1830, surnommé la Nouvelle Athènes ; les rapins y côtoient jeunes loups romantiques et lorettes (cf. 13).

Avec toute cette population à proximité, le succès des établissement de plaisir est garanti : les bals de barrière tels la Reine-Blanche et l’Elysée-Montmarte (cf. 36), la Boule Noire, les Folies Robert, le Grand Duc et le Château Rouge, un peu plus loin, les cabarets tels que La Grande Pinte, Le Plus Grand Bock, L’Auberge du Clou.

Un autre phénomène se développe à partir des années 1870 : les clubs littéraires, dont la vocation est de célébrer la littérature, en particulier la poésie. Les participants, jeunes écrivains, artistes, poètes et étudiants, déclament leurs vers ou leur prose à haute voix. Leurs noms, zutistes, hirsutes ou vilains bonshommes, laissent supposer que l’atmosphère de leurs réunions était plutôt … détendue.

Le Chat Noir est né de la rencontre entre Montmartre et les clubs littéraires

Naissance du Chat Noir

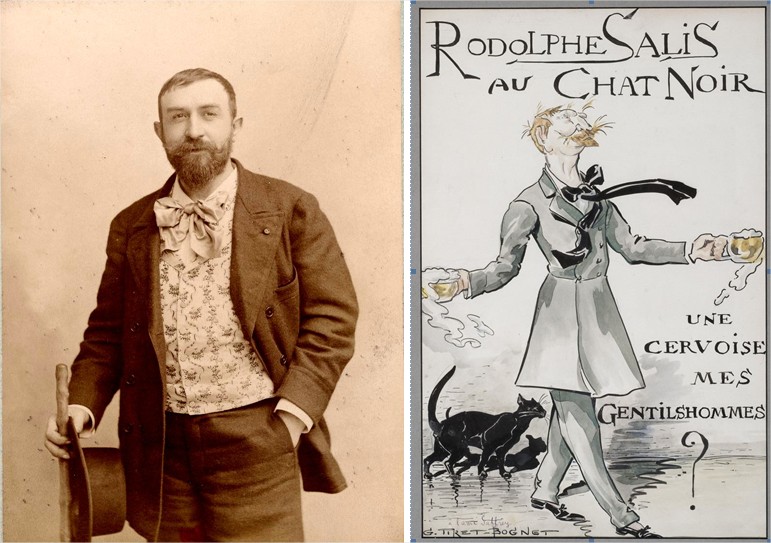

R. Salis par l’atelier Nadar et au travail (gallica.bnf.fr)

Rodolphe Salis (1851-1897) est le fils d'un liquoriste de Châtellerault. Il arrive à Paris en 1872 où il fonde « l'école vibrante ou iriso-subversive de Chicago », démontrant dès lors son sens de la formule.

En réalité, pour vivre, il fabrique des chemins de croix et autres objets de piété qu'il peint en série avec des amis.

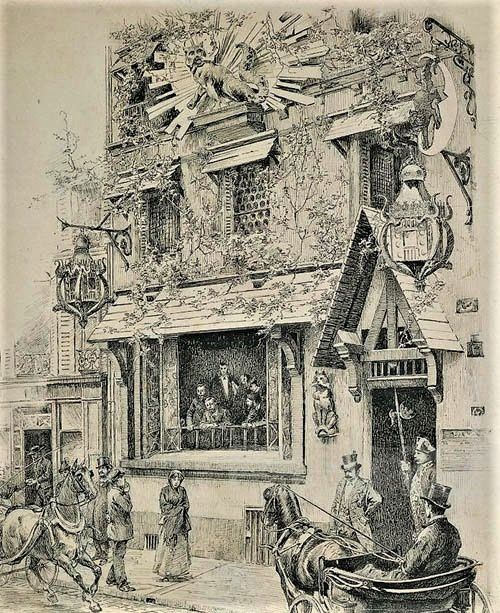

A 29 ans, il comprend que son avenir n’est pas dans la peinture ; il a l’idée d’un endroit où l’on pourrait marier art et débit de boisson. Dans un ancien relais de poste, 84, boulevard Rochechouart, il aménage un café où il apporte un soin tout particulier à la décoration : une taverne Louis XIII, « avec un lustre en fer forgé de l'époque byzantine et où les gentilshommes, les bourgeois et manants seraient dorénavant invités à boire l'absinthe habituelle de Victor Hugo ». A l’intérieur, des tables et des bancs rustiques, des armes et des cuivres anciens, des vitraux, une haute cheminée de marbre et « le crâne de Louis XIII enfant. »

A la porte, un Suisse, couvert d'or des pieds à la tête, chargé de faire entrer les peintres et les poètes tout en laissant dehors les « infâmes curés et les militaires ». L’enseigne au-dessus de la porte est dessinée par Willette, un Chat noir aux prunelles dorées, perché sur un croissant de lune.

Les soirées doivent être consacrées à la littérature, la poésie et la chanson ; pour ce faire, l’espace est divisé en deux parties : l’institut, arrière-boutique aménagée pour 40 personnes au maximum mais où on s’entasse à 80 poètes et artistes, séparé de la grande salle où les bourgeois s’installent pour voir et entendre des artistes, de vrais artistes, ceux de la bohème, barbe hirsute et cheveux longs.

Le Chat Noir ouvre fin 1881.

Les premières soirées se déroulent dans un décor encore sommaire – les murs garnis de panneaux arrachés à des armoires – avec un mauvais vin ou une bière, plutôt une cervoise, servis par des garçons habillés en académiciens.

Bon publicitaire, Salis sait attirer chez lui toutes les écoles littéraires du moment : symbolistes, zutistes, néo-décadents et parnassiens. Mais c’est surtout le club des Hydropathes qui va faire le succès du Chat Noir.

Les Hydropathes

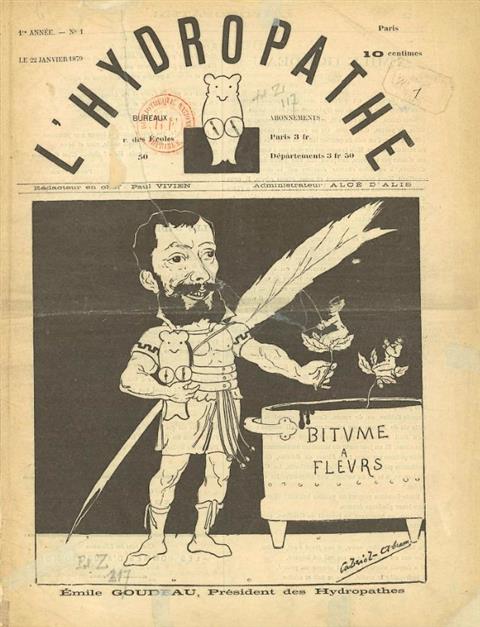

Le journaliste et romancier Émile Goudeau en est le fondateur en 1878. Pourquoi « hydropathe », ceux que l'eau rend malades ?

- Parce qu’elle a Goudeau, et tient ses séances à l'hôtel Boileau, a dit un des membres.

Cette société comptera jusqu’à 350 participants, installée d’abord dans un café à l’angle de la rue Cujas et du boulevard Saint-Michel, puis dans différentes salles du Quartier latin, « un groupe jeune, composé d'artistes, de poètes, d'étudiants. On se réunissait chaque soir au premier étage d'un café du Quartier latin, on faisait de la musique, on récitait des vers. »

Leur revue comptera 32 numéros entre 1879 et mai 1880.

Le club a des soucis après une série de chahuts provoqués par un trio de boute-en-train dont Alphonse Allais. C’est après la fermeture du club qu’Emile Goudeau rencontre Rodolphe Salis. Chaque soir, les gars de la rive gauche montent en bande à Montmartre, la Bohème déménage ; c’est le Quartier latin qui donne son « esprit montmartrois » au Chat Noir. Salis doit ses premiers succès aux Hydropathes.

La foule est au rendez-vous

Une foule bigarrée où se mêlent bourgeois, employés, peintres et modèles, journalistes, écrivains, viveurs, demi-mondaines et mondaines en quête de sensations.

Quelques mots sur le maître de cérémonies : Rodolphe Salis a 29 ans, c’est un bel homme, la barbe rousse en pointe, l’œil gouailleur, le « gentilhomme cabaretier » au bagout de camelot et à la polémique au bord des lèvres. C’est aussi un organisateur remarquable dont le sens de l’économie tourne à la pingrerie ; toutes les excuses sont bonnes pour ne pas payer les artistes ou les fournisseurs et il a tendance à ne pas rendre les parapluies oubliés.

Lors de la soirée, il circule entre les tables, serre la main d’untel, apostrophe l’autre : « Tiens, t'es finalement sorti de prison ? » ou d'un « Qu'est-ce que t'as fait de ta poule d'hier ? » à un nouveau client visiblement accompagné de sa femme. Un soir, le futur roi Édouard VII y est apostrophé en ces termes : « Eh bien, regardez-moi celui-là : on dirait le prince de Galles tout pissé ! »

Témoignage de l’hydropathe Laurent Tailhade : « Baryton de bronze, emphatique, mordant et goguenard dont les tonnerres bafouaient cyniquement les philistins… Prodigieuse nature de charlatan. »

Une mosaïque d’artistes

Le secret de Salis est d’avoir, grâce à sa forte personnalité, su s’entourer d’artistes de toutes sortes.

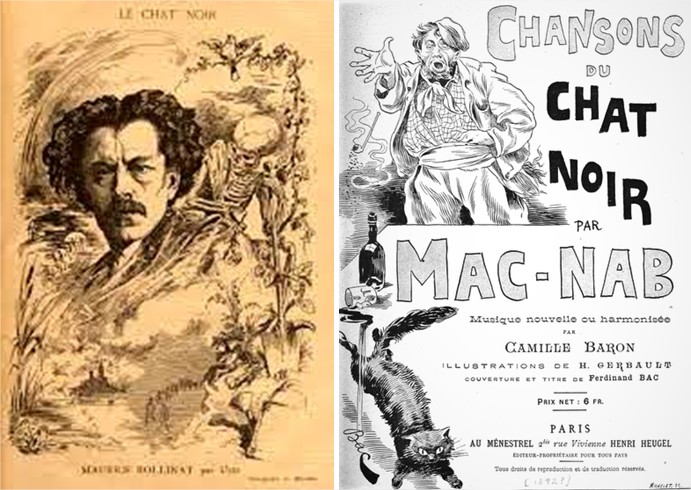

Au premier rang, les Hydropathes : ils déclament ou chantent leurs vers enflammés qu’ils éteignent avec les verres bien alcoolisés : François Coppée, Jean Richepin, Charles Cros, mêlant chansons d’amour à l’étonnant Hareng Saur qui choque le bourgeois, le symboliste Albert Samain, myope et timide, Maurice Mac Nab, employé des PTT, Irlandais flegmatique, le peintre André Gill, Georges d’Esparbès, employé de la Compagnie des Omnibus et poète biblique qui réhabilitait Caïn, celui qui avait sauvé le monde de l’odieux Abel ( !), Laurent Tailhade, déjà cité. Une mention spéciale pour Maurice Rollinat, chansonnier, disciple de Baudelaire ; il a une spécialité : les histoires de fantômes, d’enterrement et de cadavres, qui lui garantissent des invitations dans les salons avides de frissons ; l’Enterré vif et Madame Squelette sont deux de ses succès. Rollinat aussi le pianiste de ses camarades, une nouveauté dans les cabarets dont Salis saura tirer parti puisque Claude Debussy, battant la mesure avec une cuiller, et Erik Satie - comme tapeur à gages – seront de la partie.

Mac-Nab et Maurice Rollinat

Se produisent également :

Georges Auriol, journaliste qui illustre ses textes de dessins japonisants et inventeur d’une police de caractères, l’auriol, toujours en usage.

Jules Jouy, pilier du Chat Noir, ancien boucher de Bercy, borgne, les jambes arquées et un mégot au bord des lèvres, auteur de pastiches et satiriste – la guillotine, une « veuve qui, de ses nombreux maris, porte le deuil en rouge. »

Rimbaud s’en prendra un jour violemment à un poète en train de déclamer ses vers.

Et dans l’assistance, on trouve les peintres tels qu’Henry Somm, Henri Rivière, Willette, Caran d’Ache ou Steinlen. Ainsi que Lautrec, qui ne sympathisera pas avec Salis, Pissarro ou Seurat.

Une des cibles favorites : la bourgeoisie, présente ou non dans la salle. « On les guillotinera – Messieurs les propriétaires – On les guillotinera – Et le peuple applaudira ! »

D’autres chansons s’écoutent dans une atmosphère recueillie, comme la Fédérée de la Place du Tertre de Jean Richepin et Maurice Bouchot :

Elle fut pris’ par les Versailleux

C’est elle’ même qui commanda l’feu

Ce fut une bien grande perte – A Mont-merte

Le drapeau rouge autour du corps

Jean Richepin s’est inspiré d’un fait authentique : une fille de Montmartre, amoureuse d’un communard tué sur une barricade, avait revêtu son uniforme sanglant et continué seule à tirailler. Atteinte d’une balle à la gorge, elle s’était traînée place du Tertre devant la maison où elle avait connu quelques jours de bonheur.

La construction du honni Sacré-Cœur juste au-dessus inspire plus d’un musicien ; Sacré-Cœur de Victor Meussy devient le refrain des monômes des étudiants.

Banquets, étendard et journal

L’offre du Chat Noir se diversifie rapidement. Tout d’abord des banquets pour les habitués, avec une chanson de Jules Jouy pour rengaine, La Soupe et le Bœuf. Le premier a lieu 5 septembre 1883 chez le camarade Frédé, dont l’établissement ne s’appelait pas encore le Lapin à Gilles.

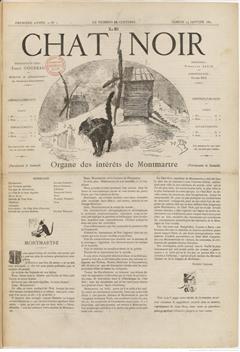

Le Chat Noir a son étendard et son journal : Le Chat Noir, organe des intérêts de Montmartre. Emile Goudeau en est le premier rédacteur, suivi d’Alphonse Allais. Maurice Donnay, Jean Lorrain, Marcel Schwob, Francis Jammes et Verlaine comptent parmi les contributeurs.

Un organe satirique et iconoclaste, émaillé de fumisteries et de fausses nouvelles à la une.

Canulars

Une spécialité des fumistes chers à Alphonse Allais.

Le 22 septembre 1882, le journal du Chat Noir annonce les funérailles de Rodolphe Salis. Le simulacre de cérémonie est organisé : le défunt y assiste dans le rôle de son frère ; le cercueil est l’étui d’un violoncelle couvert d’un drap noir, avec Steinlen en religieuse et Goudeau en maître de cérémonie. Le cabaret, transformé en chambre ardente, est « ouvert pour cause de décès ».

Il y eut quelques autres canulars de la même trempe.

Avril 1884 : campagne pour les élections municipales. Salis se présente ; principale promesse : la séparation de Montmartre et de l’Etat. Il n’est pas élu.

Salis voit grand

Très rapidement, les poètes et les chansonniers qui se produisent au Chat Noir attirent la meilleure clientèle de Paris. On refuse du monde, il est peut-être temps de déménager.

Il y a une autre raison pour déménager : les incidents avec les apaches de Rochechouart se multiplient, un employé a même été tué. Ceci, mêlé à la volonté d’offrir un décor plus luxueux et plus spacieux, le pousse à déménager.

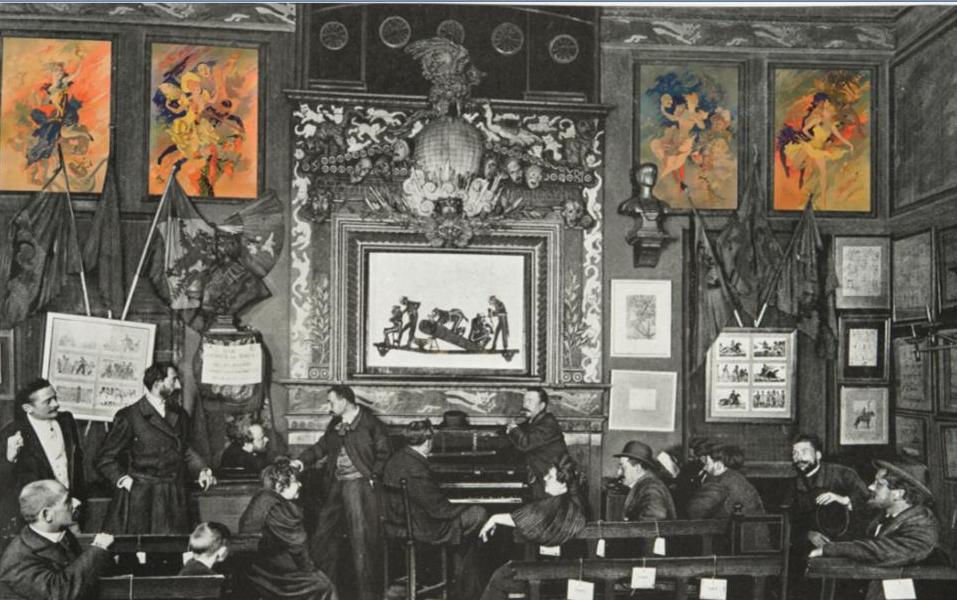

Printemps 1885, Salis s’installe dans l’ancien hôtel particulier du peintre Stevens, 12, rue de Laval (aujourd’hui rue Victor Massé), qui devient l’Hostellerie du Monseigneur Chat Noir. Cheminée monumentale avec les armes de Salis et la devise, Montjoie-Montmartre.

Finis les bancs de bois de la taverne Louis XIII, place au luxe.

Sur les murs, l’Apothéose des Chats de Steinlen et des panneaux de Willette, également auteur d’un énorme vitrail où l’on voit le Veau d’or ricaner de toutes les misères des hommes dont il est responsable, la Bourse y compris.

Le nouveau Chat Noir est inauguré en grande pompe le 21 juin 1885, avec Salis en habit de préfet de Montmartre.

L’Apothéose des Chats, de Steinlen

Un an plus tard, c’est l’illustre Petit Théâtre qui est inauguré à son tour dans la salle des Fêtes, en haut de l’escalier d’honneur. Un petit théâtre d’ombres agencé par Henri Rivière et Caran d’Ache, que le romancier Jules Clarétie qualifie de « Bayreuth des ombres chinoises » ! Maurice Donnay et Henri Rivière composent des fantaisies qui enchantent le public.

L’établissement ne désemplit pas mais l’esprit du premier cabaret n’est plus ; c’est maintenant le rendez-vous du Tout Paris, où il faut se montrer. Les étudiants et la bohème artistique s’en détournent.

- Qu’importe, d’autres viendront ! dira Salis.

Le Chat Noir connaît le succès jusqu’en 1896. Le bail terminé, Salis se retire. Il meurt peu après, en mars 1897. Le cabaret se trouve aujourd’hui 68, boulevard de Clichy.

Deux personnalités liées au Chat Noir

Le peintre Adolphe Willette (1857-1926)

L’incarnation de la bohème montmartroise.

Ce fils d’un colonel vit de son talent en livrant une grande diversité de productions : fresques, vitraux, cartes postales, affiches publicitaires ou couvertures de livres et, en échange d'un repas, des menus de brasserie.

Tout comme Steinlen, Willette est en rupture tout aussi bien avec l’académisme qu’avec la révolution impressionniste. À partir de 1886, il s'éloigne de plus en plus de la peinture pour se consacrer au dessin.

Il décore de nombreux cabarets et restaurants de la Butte : la Cigale, le hall du bal Tabarin, et dessine le moulin du Moulin Rouge.

Pilier du Chat Noir, il en dessine l’enseigne et peint de nombreux panneaux ; dont le fameux Parce Domine ; il illustre le journal, ainsi que le satirique l’Assiette au Beurre et la Libre Parole de Drumont ; Willette est, comme d’autres artistes de la Butte, sensible aux sirènes de l’antisémitisme.

Parce Domine

En 1896, il participe à l'organisation du premier cortège carnavalesque montmartrois de la Promenade de la Vache enragée.

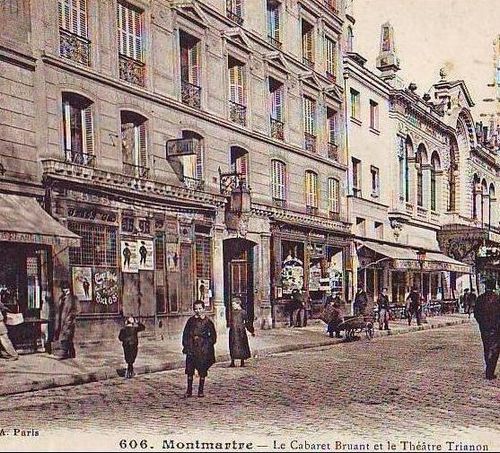

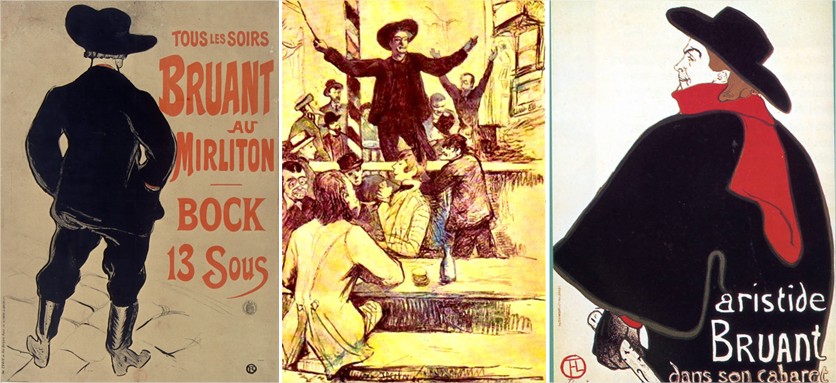

Aristide Bruant (1851-1925) et le Mirliton

Il est né dans une famille bourgeoise de Courtenay, entame une scolarité brillante qui est stoppée nette par des revers de fortune. La famille doit déménager à Paris, entre Ménilmontant et Montmartre, pour fuir les huissiers. Son père, devenu alcoolique et incapable de nourrir sa famille, Aristide doit travailler, un boulot remplaçant l’autre selon les changements d’adresse.

C’est ainsi qu’il connaît les soupes populaires, le monde des faubourgs, des filles et des mauvais garçons ; il se familiarise avec leur langage.

Sa situation se stabilise après sa démobilisation en 1870 – il était franc-tireur – en trouvant un emploi à la Compagnie des chemins de fer du Nord.

Pendant toutes ces années de misère, Aristide a gardé le goût de la chanson qu’il a depuis son enfance ; il a composé ses premiers vers à onze ans.

Il fréquente les goguettes, sociétés chantantes très en vogue à l’époque, pour se frotter au public.

Fort de cette expérience, il tente sa chance au Concert des Amandiers. Il plaît.

Il créé alors un personnage bien différent de celui qui le rendra célèbre : veston long, pantalon à pattes d'éléphant, gilet et chapeau haut-de-forme.

Après les Amandiers, il fréquente le Concert de l'Époque puis les plus grands cafés-concerts. Les vedettes du moment, tels Paulus, chantent ses chansons.

Bruant est donc un artiste célèbre lorsque son ami, Jules Jouy, l’entraîne au Chat Noir, un soir de 1881. Bruant est conquis, il rejoint l’équipe.

C’est au contact de Salis et des autres artistes que Bruant va fabriquer son célèbre personnage. Son répertoire change ; fini le Pantalon de Léon, il se convertit à la chanson réaliste : les filles de joie, les taudis, les maisons de force, les terrains vagues, la zone, dans un langage argotique.

Le gilet et le haut de forme sont abandonnés au profit du costume de velours côtelé, du sombrero, de la chemise rouge et des hautes bottes. Bruant chansonnier montmartrois est né.

Lorsque Rodolphe Salis quitte le boulevard Rochechouart, Bruant reprend les locaux et créé un nouveau cabaret :

Le Mirliton.

Succès assuré dès les premiers jours étant donné la popularité du patron.

Un soir, alors qu’il chante la « Vigne au Vin », il interpelle, avec un langage de charretier, un client qui semble se moquer de lui. « Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? C’est ce con-là qui fait du schproum ? » Le lendemain, le quidam réapparaît accompagné de plusieurs amis.

Bruant a vite compris. Chaque soir, il interpelle ses clients. « Vous aimez qu’on vous engueule, je vais vous en donner pour votre argent ! » Il accroche une enseigne : « Au Mirliton, public aimant se faire engueuler. »

Chaque soir, il déambule dans la salle débarrassée des meubles de Salis, une trique à la main, un poing sur la hanche, coiffé de son large feutre, sans oublier l’écharpe rouge.

Exemple d’apostrophe à l’entrée d’un petit groupe de bourgeois : « Attention, v’la du linge ! c’est pas d’la raclure de bidet, c’est de la grenouille de choix, de la gonzesse de luxe, d’la trois étoiles ! Ces messieurs suivent à pied, ce sont sûrement des maquereaux ou des ambassadeurs »

« J’ai passé une excellente soirée, merci, c’est la première fois que j’ai été traité, du moins en face, de vieux machin. » lui dit un vieux général.

Il vit de la clientèle bourgeoise venue s’encanailler chez lui mais qu’il considère comme « un tas d’idiots qui comprennent même pas ce que je leur chante, qui ne peuvent pas comprendre ne sachant pas ce que sont les meurt-la-faim. »

Bruant sera très lié à Toulouse-Lautrec (cf. 42), pourtant l’antithèse aristocratique du chanteur des faubourgs : « Silence, messieurs. Voici le grand peintre Toulouse-Lautrec avec un de ces amis et un maquereau que je ne connais pas. » Ses œuvres ornent les murs du Mirliton.

Celui qu’Anatole France avait baptisé le « Maître des Rues », meurt en 1925 ; il ne s’était jamais remis de la mort de son fils en 1917, pendant l’offensive de l’Aisne.

Le Chat Noir, symbole de la Bohème de la fin du XIXe siècle

D’autres cabarets artistiques s’ouvriront à sa suite :

Le Ciel et l’Enfer, bd de Clichy,

Le cabaret du Néant, avec ses portiers habillés en croque-mort.

L’abbaye de Thélème,

Le café du Rat Mort,

Le Canard Boiteux.

La Première Guerre mondiale mettra fin à la vocation intellectuelle du quartier.

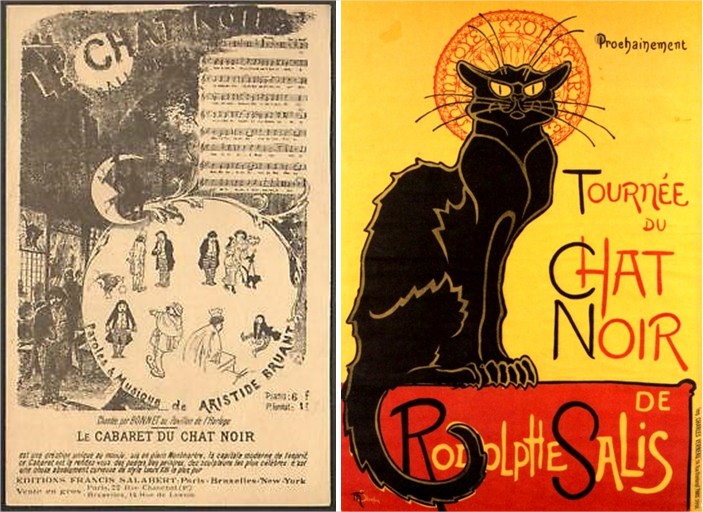

La partition de Bruant et l’affiche de Steinlen

Pour en savoir plus :

Mariel Oberthür – Le Cabaret du Chat Noir à Montmartre (ed. Qlatkine)