33 : 1876 – Auguste Renoir peint Le « Bal du Moulin de la Galette »

Suzanne Valadon et Erik Satie

12, Rue Cortot

Pierre-Auguste Renoir s’installe au 12, rue Cortot en 1875-1876 et y séjourne jusqu’en 1877. Il peint ici plusieurs œuvres remarquables, dont la Balançoire. Mais le chef d’œuvre de cette période est sans conteste le Bal du moulin de la Galette, qu’il réalise en 1876.

Renoir avant la rue Cortot

Pierre-Auguste est né à Limoges en 1841 d’un père tailleur et d’une mère ouvrière en robes. Il n’a pas 4 ans quand ses parents s’installent à Paris, dans ce quartier du Vieux Paris entre Louvre et Tuileries, un terrain de jeu que Renoir adulte reprochera à Haussmann d’avoir démoli.

La famille est donc obligée de quitter le quartier en 1854 pour s’installer rue des Gravilliers, dans le Marais.

A 13 ans, Renoir est apprenti chez un peintre sur porcelaine où il fait preuve d’une adresse et d’une rapidité inhabituelles. Le dessin devient à ce moment sa raison d’être.

Progrès technique oblige - l’imprimerie sur faïence -, Renoir doit abandonner son métier et se lance à 17 ans dans la peinture de stores de boutiques, dont il ne reste, hélas, aucune trace.

Le futur groupe des « Impressionnistes »

C’est en 1860 qu’il décide d’entamer sa carrière de peintre. Un an plus tard, après avoir tiré un bon numéro qui lui évite 7 ans de service militaire, il s’inscrit à l’atelier de Gleyre, peintre académique, où il se montre assidu ; il rencontre d’autres élèves : Monet, Bazille et Sisley.

C’est dans cet atelier, boulevard du Montparnasse et dans un café tout proche la Closerie des Lilas, que ces jeunes apprentis peintres décident d’en découdre avec la vieille garde académique.

Un quatrième larron, un peu plus âgé, les rejoint, Camille Pissarro. Le groupe qu’on appellera plus tard « impressionnistes » est né.

Forêt de Fontainebleau, « plein-airisme » et vaches maigres

1863-1864, Renoir et Monet prennent la direction de la forêt de Fontainebleau, endroit très tendance ces années-là, dans la mouvance des peintres de Barbizon. Renoir s’installe à Marlotte (ou à Bourron), plutôt que Barbizon où « on se cognait à des Millet à tous les coins de rue », Millet dont il détestait les paysans sentimentaux ; en revanche, « Rousseau m’épatait, Daubigny aussi mais le grand bonhomme, c’était Corot. J’aimais bien Diaz chez qui on sent le champignon, la feuille pourrie. »

C’est la période des vaches maigres ; Renoir réside souvent chez ses parents dans le hameau de Voisins, près de Louveciennes, alors que Monet, chargé de famille, habite Bougival, à quelques encablures. Les difficultés financières consolident les liens entre les deux artistes.

Ils se retrouvent tous les deux dans l’établissement de bains tout proche, la Grenouillère, sur une île au milieu de la Seine, rendez-vous des Parisiens de toutes classes sociales et fréquenté par Maupassant -les grenouilles sont des femmes de petite vertu -. Un jour de l’été 1869, les deux peintres plantent leurs chevalets côte à côte pour peindre le même motif. C’est à ce moment-là que Monet conçoit vraiment la touche impressionniste.

Où en est Renoir lorsqu’il s’installe rue Cortot ?

Lorsque Renoir s’installe à Montmartre en 1876, la première exposition des « Impressionnistes » a eu lieu deux ans auparavant. Malgré l’intérêt de quelques amateurs, tels le riche collectionneur Gustave Caillebotte, c’est un échec ; les critiques se déchaînent : « La rue le Peletier a eu du malheur. Après l’incendie de l’Opéra (cf. 26), voici un nouveau désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une exposition. »

« Cet amas de choses grossières qu’on expose en public sans songer aux conséquences fatales qu’elles peuvent entraîner. Hier, on a arrêté un pauvre homme qui, en sortant de cette exposition, mordait les passants ».

N’oublions pas l’article de Leroy du Charivari (cf. 6) qui mit à la mode le mot « Impressionnisme », après la vision du tableau de Monet, Impression, soleil levant, un néologisme qui se voulait méprisant …

Impression, soleil levant (Musée Marmottan)

Les artistes ne son pas découragés, loin de là ; les sarcasmes renforcent les liens du groupe mais les toiles ne se vendent pas ou bien sont bradées. Renoir s’en sort tout de même avec des commandes de portraits, genre auquel Monet ne s’adonne pas.

En 1875, Renoir est installé rue Saint-Georges. Il est en ménage avec Aline Charigot, son modèle, sa maîtresse, sa future femme et la mère de Pierre, Jean et Claude Renoir. Rondelette, « on avait envie de la gratter dans le cou » disait Auguste. Il lui arrivait de poser le pinceau et de se contenter de regarder « pourquoi se fatiguer puisque ce qu’il voulait peindre existait déjà ? ». On voit Aline dans quantité de tableaux.

Dans le ménage, il y a aussi Mme Charigot mère, excellente cuisinière mais au caractère insupportable : « Vous ne reprenez pas de blanquette, vous voulez peut-être du foie gras ? Ca crève de faim et ça veut manger du foie gras ».

Ci-contre, Aline Charigot (détail du Déjeuner des Canotiers – Washington – Philips Collection)

12, rue Cortot

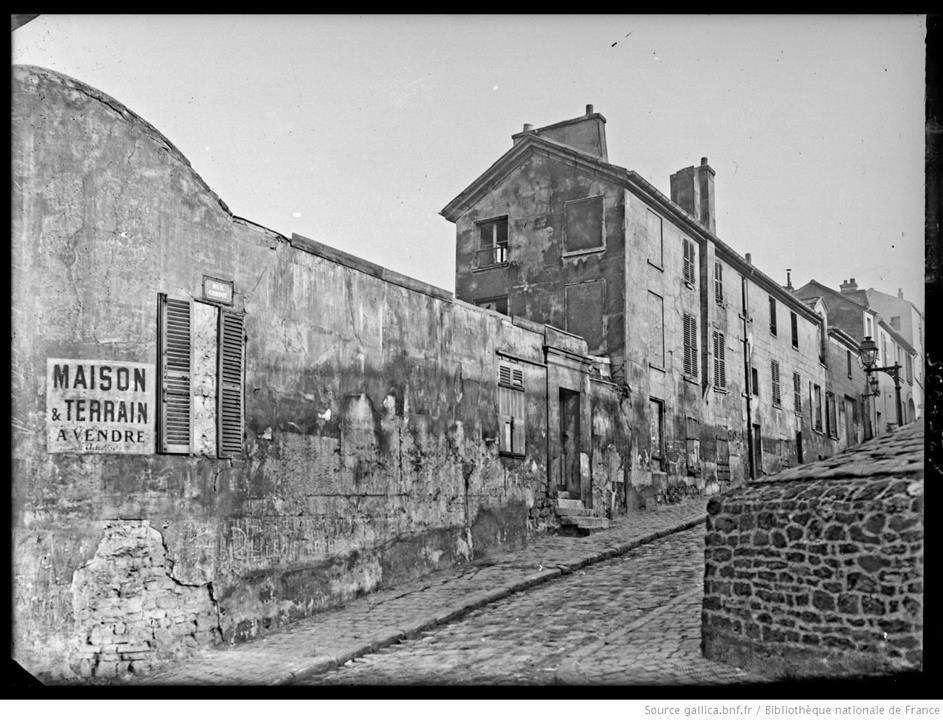

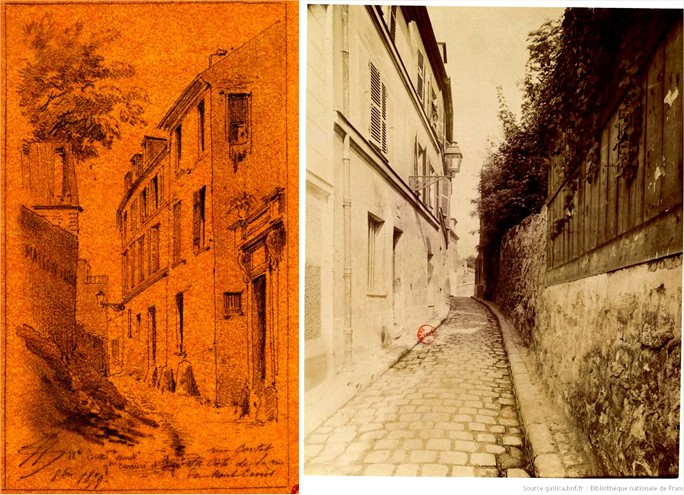

Rue Cortot en 1912 (Agence Rol – Gallica.bnf.fr)

La maison Rosimond est au fond ; à gauche, la maison d’Aristide Bruant, détruite.

Rue Cortot par Jules Chauvet et par Atget (fin XIXe) – Gallica.bnf.fr

« Pendant toute la durée de l'exécution du Moulin de la Galette, Renoir s'installe dans une vieille bicoque de la rue Cortot. » L’inconfort est largement compensé par le fait que cette maison offre un jardin avec une jolie vue panoramique sur la plaine Saint-Denis – un lieu qui inspirera au peintre de nombreux tableaux.

Le 12, rue Cortot avait appartenu au XVIIe siècle, à un curieux personnage, Claude de La Rose, dit Rosimond (1640-1686), admirateur inconditionnel de Molière, auteur et acteur, qui fut l’un des premiers sociétaires de le Comédie française (le 7ème).

Il reprit nombre de rôles de son modèle à l’Hôtel Guénégaud, dont le Malade Imaginaire. Il poussa le mimétisme jusqu’à mourir en sortant de scène.

En 1680, il fit l’acquisition de cette résidence campagnarde, agrémentée d’un grand terrain et d’une belle vue panoramique vers la plaine Saint-Denis.

Laissé à l’abandon, le domaine fut alors investi par la bohême artistique de Montmartre, et ce, jusqu’au début du XXe siècle. On y trouve plusieurs artistes de talent : Émile Bernard, Othon Friesz, Raoul Dufy, l’écrivain Léon Bloy, ainsi que Suzanne Valadon et son fils Maurice Utrillo, évoqués ci-dessous.

En 1922, le bâtiment est acheté par la Ville de Paris et a failli être démoli. Il sera heureusement restauré sous la direction de l’architecte Claude Carpentier à partir de 1958 et deviendra un musée en 1960.

Renoir à Montmartre

Renoir au temps du Bal du Moulin de la Galette - Deboutin (Gallica.bnf.fr)

Le peintre a gardé son atelier rue Saint-Georges qui lui sert de resserre pour ses tableaux, lorsqu’il s’installe dans deux pièces au premier étage de la vieille demeure et son atelier dans l’ancienne écurie. Le mobilier ? Un matelas, une chaise, une table, une commode en bois blanc et un poêle pour le modèle. Et s’il n’a pas de modèle, il peint autre chose.

Une partie de son temps est consacrée aux promenades dans et autour du village.

Jean Renoir : « Mon père se laissa entièrement absorber par le village de Montmartre, peuplé de petits bourgeois attirés par le bon air et la modicité des loyers, de quelques agriculteurs et surtout de familles ouvrières qui, tous les matins, allaient se ruiner les poumons dans les nouvelles usines de Saint-Ouen. »

Auguste Renoir ne passe pas inaperçu lorsqu’il déambule dans les rues, un grand gaillard maigre et dégingandé, une sorte de monsieur Hulot avant l’heure. Il a un certain don pour s’attirer les ennuis : invectivé par la foule alors qu’il urine le long d’une palissade en bois ou bien accusé d’être un voleur d’enfants parce qu’il s’inquiète du bien-être d’un bébé négligé par sa nurse qui était courtisée par un soldat.

Les montmartrois finissent par s’habituer à la silhouette du grand bonhomme au petit chapeau de feutre et à la cravate lavallière bleue.

Ses promenades paraissent erratiques car constamment interrompues par la contemplation d’un bosquet fleuri ou la beauté d’une jeune ouvrière. Son but est de trouver des modèles pour son futur tableau. Jean Renoir rappelle l’astuce que son père trouva pour les aborder sans être rabroué : « Présentez-moi à votre mère ». C’est ainsi qu’il recrute bon nombre de modèles amateurs qui lui serviront pour son tableau (il recrute les danseurs parmi ses connaissances masculines).

Grâce aux mères, Renoir peut rassembler les modèles dont il a besoin pour le tableau.

C’est par ailleurs grâce à un modèle, Angèle, que Renoir a entendu parler de la maison de la rue Cortot ; un modèle qui lui a sauvé la mise un soir qu’il se promenait du côté de la barrière de Clichy (place Clichy de nos jours), zone réputée mal famée.

Il fut attaqué par une bande de mauvais garçons, l’affaire était mal engagée quand un des malfrats le reconnut : « C’est Monsieur Renoir, je vous ai vu avec Angèle, on ne va pas faire le coup du Père François à un ami d’Angèle ».

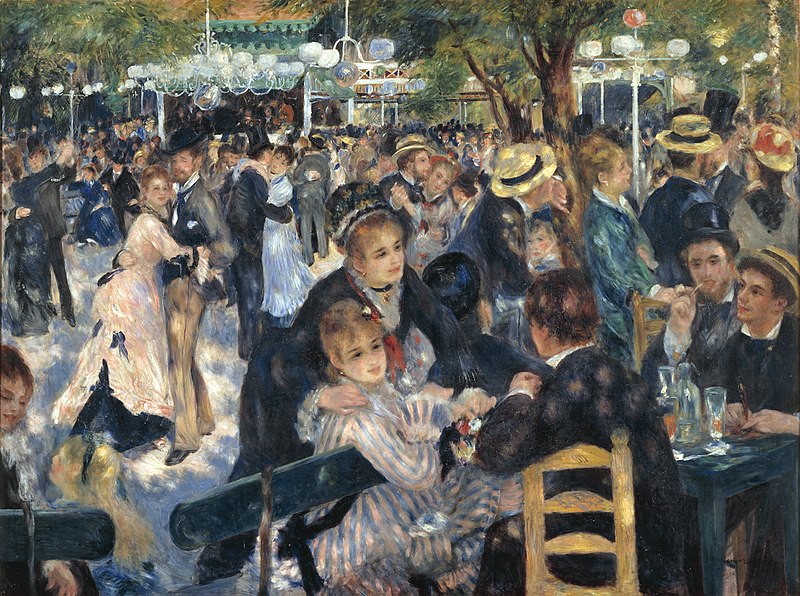

Le Bal du moulin de la Galette

Le lieu

Les moulins de la maison Debraye (gallica.bnf.fr)

Le Moulin de la Galette est un rescapé des nombreux moulins qui étaient bâtis sur les collines entourant Paris. En 1900, il en subsistait encore quatre à Montmartre.

Le premier moulin de la butte, Moulin-Vieux, daterait de 1529. Il eut plusieurs propriétaires avant d’entrer dans le giron de la famille Debray en 1824.

Le deuxième moulin fut le Blute-Fin, qui domine les 75-77, rue Lepic, Construit en 1622, il appartint aussi aux Debray qui y ajoutèrent des bâtiments.

En 1834, Debray transféra son autre moulin, le Radet, datant de 1717, à son emplacement actuel, au croisement de la rue Lepic et de la rue Girardon.

Combien la butte compta-t-elle de moulins ? Au moins une quinzaine, voire plus : le Moulin des prés, le Moulin de la Fontaine Saint Denis, le Moulin de la Béquille, le Moulin Neuf, le Moulin des Brouillards ou encore le Moulin des Tempêtes tout près de l’église Saint Pierre. Ils avaient de multiples fonctions : moudre le blé, presser le raisin, concasser les matériaux.

Les Parisiens ont depuis longtemps l’habitude de grimper les pentes de la butte, souvent à dos d’âne. Une fois arrivés sur le plateau, les promeneurs étaient accueillis par un orchestre de fifres, de violons et de hautbois et la meunière proposait de bonnes galettes. On jouait à l'escarpolette, on dansait, on buvait jusqu'au soir.

Les moulins étaient encore en vogue au début du XIXe siècle. Chez les Debray, ce fut d’abord le Radet qui devenait guinguette le dimanche.

Le développement des minoteries sonna le glas des moulins qui disparurent les uns après les autres. Le Blute-Fin cessa ses activités et devint, à partir de ce moment, le fameux bal immortalisé par Renoir (par Toulouse-Lautrec et par Steinlen).

Une légende : 1814, Paris est assiégé par les Prussiens, Montmartre résiste ; les quatre frères Debray sont particulièrement actifs, causent des pertes significatives aux assaillants. Par mesure de représailles, les assaillants auraient tué trois des quatre frères et attaché leurs cadavres aux ailes du moulin. En réalité, on ne trouve trace que de la mort de l’aîné le 30 mars 1914 et dans un autre lieu que son moulin.

Le moulin de la Galette, ou « blute-fin » est classé monument historique depuis 1939.

Le Moulin de la Galette, vue arrière (Agence Rol – 1912 – gallica.bnf.fr)

Le tableau

Il mesure 131 × 175 cm.

Musée d’Orsay

Auguste Renoir travaille pendant six mois sur ce tableau. Il peint presque l’intégralité directement sur place, l’atelier lui servant pour peaufiner certains détails ou travailler la silhouette de tel ou tel modèle. Chaque matin, aidé de compagnons, il transporte la toile sur le site en se méfiant du vent.

La vue est en légère plongée, le peintre s’installe sur les marches qui mènent au moulin proprement dit, afin de donner plus de profondeur à la composition.

Le soleil perce à travers les feuilles, le bal est encore en plein air à cette époque ; plus tard, Debray, le propriétaire, fera construire une grande salle couverte. Ici, ce sont les feuilles des arbres et les lustres qui servent de plafond. Tout comme Monet, Renoir a l’art d’utiliser les taches de soleil pour illuminer les vêtements.

Trois plans successifs mais aucun n’est vraiment privilégié ; personne n’est isolé, tout le monde rit, danse ou bavarde.

Un couple nous invite à la danse, il s’agit du peintre cubain Don Pedro Vidal de Solores y Gardenas, dont la longue silhouette évoque celle d’Auguste et de son modèle, l’exubérante Margot (Marguerite Legrand), qui trouvant peut-être son partenaire un peu trop réservé semble pressée de s’en débarrasser pour aller danser la polka.

D’autres amis de Renoir figurent dans le tableau : à l’extrême droite, avec son canotier, l’écrivain et critique Georges Rivière et derrière lui, le peintre Franc-Lamy. Derrière le premier plan, d’autres peintres, Henri Gervex, Paul Lhote, Lestringuez. On les retrouvera quelques années plus tard dans le Déjeuner des Canotiers.

La jeune femme assise au premier plan est Estelle, la sœur de Jeanne, modèle de seize ans qui pose pour Renoir mais qui refuse ce « rôle principal » dans le tableau. Estelle et Jeanne viennent chaque dimanche au Moulin, en famille ; comme dans les autres bals, l’entrée est gratuite pour les femmes (par ailleurs, M. Debray n’est « pas exigeant pour les consommations, le sandwich facile pour les petites qui crevaient la faim »).

La plupart des femmes sont des habituées du bal, des ouvrières recrutées au hasard des promenades du peintre dans le village, et des prostituées (parfois même avec leur « julot »).

En résumé, une foule joyeuse baignée dans une atmosphère douce et bleutée, toutes classes sociales mélangées. Une vision idéalisée de la société du lieu.

N’oublions pas l’orchestre, devant le bâtiment au fond de la toile (un hangar construit entre les deux moulins).

Le tableau est présenté à la troisième exposition impressionniste en avril 1877. « C'est une page d'histoire, un monument précieux de la vie parisienne, d'une exactitude rigoureuse. » Georges Rivière.

La peinture est achetée en 1879 par Gustave Caillebotte qui la lègue en 1894 à l'État français.

En 1880-1881, Renoir peindra le Déjeuner des Canotiers, dans la Maison Fournaise à Chatou, dans le même esprit de convivialité et de « mixité sociale ».

Propos et pensées d’Auguste :

«Quand je pense que j’aurais pu naître chez les intellectuels! Il m’aurait fallu des années pour me débarrasser de toutes leurs idées et voir les choses telles qu’elles sont».

A propos d’Haussmann : « Qu’est ce qu’ils ont fait de mon pauvre Paris! Tu ne peux pas savoir comme Paris était beau et amusant! Les rues étaient étroites, leurs ruisseaux ne sentaient pas très bon mais derrière chaque immeuble, il y avait un jardin. Des gens connaissaient encore le plaisir d’une laitue cueillie au moment de la manger».

A propos de l’Opéra (Garnier) : « cette brioche non comestible », « Dommage que la Grosse Bertha l’ait ratée ».

A propos de Notre-Dame, après Viollet-le-Duc : « J’aime les décors de théâtre, mais au théâtre ».

A propos des femmes : « Je ne savais pas encore marcher que j’aimais déjà les femmes ». Pas de sous-entendu polisson, la maison des Renoir était une maison de femmes avec Gabrielle, Aline, les servantes, les filles, les modèles ... Mais Auguste a une vue très traditionnelle des femmes « je ne me vois pas partager le lit d’un avocat, je les aime quand elles ne savent pas lire et nettoient elles-mêmes le derrière de leurs poupons ».

Une autre adresse d’Auguste Renoir, à Montmartre

Numéro 8 de l’actuelle allée des Brouillards, là où naît Jean Renoir, le 15 septembre 1894.

Suzanne Valadon et Maurice Utrillo

Suzanne Valadon en 1880 - Gallica.bnf.fr

Suzanne Valadon habite le 12, rue Cortot bien après Renoir, à partir de 1896, puis pendant la période 1912-1926. Son atelier se visite toujours.

De son vrai nom Marie-Clémentine, Suzanne est née en 1865 d’une mère, Madeleine, repasseuse, femme de ménage, et de père inconnu.

Marie-Clémentine commence à travailler, apprentie chez une modiste, assembleuse de plumes, enfileuse de perles. Cependant, tout sauf lingère, telle pourrait être sa devise ; ne pas avoir la même vie que sa mère.

Elle veut être trapéziste, carrière étouffée dans l’œuf suite à une chute.

Marie-Clémentine, modèle

A partir de 16 ans, Marie-Clémentine fréquente les milieux artistiques de Montmartre. Faute d’être acrobate, elle sera modèle.

Elle pose pour Puvis de Chavanne qui sera son premier maître ; elle est vite reconnue et appréciée pour son sérieux. Elle rencontre Miguel Utrillo y Molins, aristocrate espagnol, critique d'art … et montreur de marionnettes !

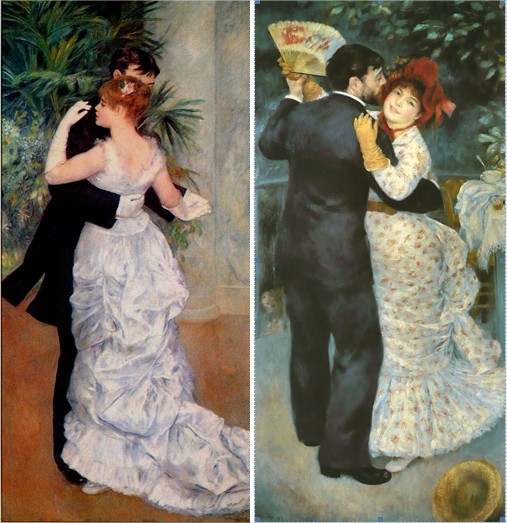

En 1882-1883, la voilà modèle pour Henner, Steinlen et pour Renoir. « Que de poses de tête j’ai faites pour Renoir, soit dans son atelier de la rue Saint-Georges, soit rue d’Orchampt. J’ai posé pour un motif à Bougival. Et quant aux nus, Renoir en a peint un certain nombre d’après moi. » - Aline Charigot, future madame Renoir, s’empressera d’éloigner la rivale.

Renoir : Danse à la Ville (Suzanne Valadon) – Danse à la Campagne (Aline Charigot)

Musée d’Orsay

Son fils, Maurice, naît en décembre 1883. Des bruits courent selon lesquels Renoir serait le père.

Liaison orageuse avec Toulouse-Lautrec

Assez vite, elle laisse le soin à sa mère de s’occuper de son fils ; elle pose pour Henner ou Steinlen. Ses revenus permettent à Madeleine de ne plus travailler. Elle habite maintenant rue de Tourlaque, là où Toulouse-Lautrec a son atelier. Elle exécute désormais des dessins et des sanguines, Lautrec sera le premier à reconnaître son talent. Il la recommande à Degas qui lui dira : « Vous êtes des nôtres. » Voilà Marie-Clémentine adoubée !

De modèle, elle devient naturellement maîtresse de Toulouse-Lautrec ; sa petite taille, 1m54, plaît au peintre qui a l'impression de parler d'égal à égal. Toulouse-Lautrec commence à l'appeler Suzanne.

Mais quelles sont les véritables intentions de l’amante ?

La liaison avec Toulouse-Lautrec est orageuse et compliquée : disputes, disparitions, mensonges éhontés - « l’imagination ne lui manque pas et les mensonges ne lui coûtent rien. » disait le peintre.

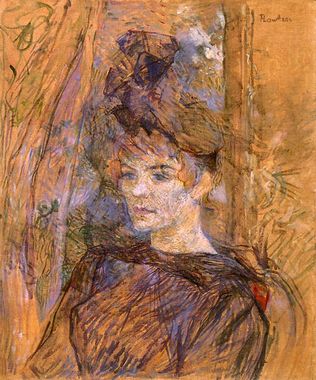

Suzanne par Lautrec (Carlsberg Glyptotek, Copenhague)

Suzanne a un objectif bien précis : le mariage ; la fortune des Lautrec n’est pas étrangère à cette obsession. Un après-midi de 1890, elle tente le tout pour le tout ; elle fait une tentative de suicide. A travers un échange imprudent entre Suzanne et sa mère, Lautrec comprend que c’est une machination - « Il ne voulait pas marcher, j’ai employé les grands moyens. » C’est la rupture définitive.

La rue Cortot

En 1891, bien que n’étant probablement pas le père, Utrillo accepte de reconnaître Maurice, un patronyme rejeté par l’enfant qui veut rester le fils de sa mère.

En 1896, elle épouse Paul Mousis, fondé de pouvoir, ami d’un voisin, Erik Satie (cf. plus bas), et doté d’un petit pactole. Paul, Maurice, Suzanne et sa mère s’installent 12, rue Cortot.

Suzanne s’adonne maintenant à la peinture et à la gravure ; elle expose. Maurice est déjà alcoolique.

Vers 1900. Suzanne mène une vie bien rangée près de son mari. Paul fait construire une villa à Montmagny, où Maurice rencontre un compagnon de débauche, André Utter, électricien qui rêve de devenir peintre.

Le reste de l’histoire appartient au XXe siècle

mais mérite d’en tracer les grandes lignes :

A partir de 1904, les liens entre Suzanne et André Utter, de 21 ans son cadet, sont de plus en plus étroits, une situation qui ne favorise pas du tout l’équilibre mental de Maurice ; il connaît plusieurs internements, dont l’un lui donne l’occasion de se lier à un autre alcoolique notoire, Modigliani.

Poussé sans cesse par sa mère, il sera peintre, un peintre paysagiste qui ne supporte pas le regard des passants. Il a maintenant un surnom à Montmartre, « litrillo » ; il consomme entre quinze et vingt litres par jour. Ses crises de violence animent souvent la rue Cortot.

Trois peintres cohabitent dans le même appartement 12, rue Cortot : Utter, qui n’a pas de talent, Suzanne, elle a du talent, expose, mais c’est une femme, donc, pas d’acheteur !

Après la guerre, période de dénuement pour Suzanne, elle épouse Utter, une situation qui ne va pas améliorer l’état mental de Maurice.

Cependant et grâce à Utter qui prend les choses en main, la production de Maurice, jadis bradée contre des caisses de vin dans les bistrots montmartrois, se vend bien ; on s’arrache les toiles. L’argent coule à flot rue Cortot où il y a de l’ambiance - « Il y a des jours où je n’en puis plus tant ils sont insupportables ! C’est bien simple, ici, c’est un spectacle permanent » dit une voisine.

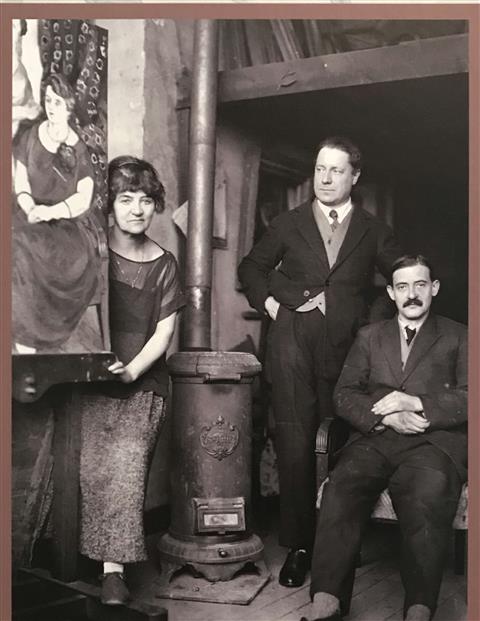

Suzanne, André et Maurice dans l’atelier rue Cortot, mais dans les années 1925

La famille s’achète une maison 11, avenue Junot, et même un château dans l’Ain.

La peinture de Suzanne connaît le succès ; elle expose, les critiques sont bonnes mais les ventes sont rares.

Puis Utter retrouve le chemin des bistrots et délaisse Suzanne. A 70 ans, elle est hantée par la peur de ne plus plaire et prête à se livrer au premier venu. Elle rencontre alors le jeune peintre Gazi-Igna Ghirei qui prend soin d’elle et l’accompagne jusqu’à sa mort, le 7 avril 1938, des suites d’une congestion cérébrale.

Erik Satie

1866 (Honfleur)-1925 (Paris)

Celui qui dès les premières leçons de piano données par sa belle-mère prend en haine la musique. Il est jugé sans talent par ses professeurs du conservatoire.

En 1887, à 21 ans, il a adopté le mode de vie bohême, s’installe à Montmartre, fréquente les cabarets tels que le Divan Japonais ou le Lapin Agile, et compose ses premières œuvres, dont les partitions ont déjà l’originalité de n’avoir aucune barre de mesure.

6, rue Cortot, il vit dans une chambre au dernier étage, « bien au-dessus de ses créanciers », logement qu’il échange en 1896 contre un réduit qu’il appelle le placard.

Le personnage :

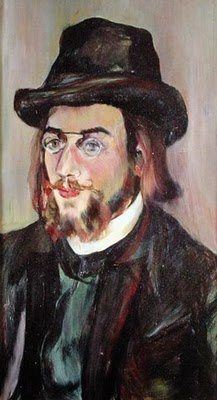

L’excentrique : Certains sont "hydropathes" – ce qu’il est aussi, préférant franchement l’alcool à l’eau, lui sera "gymnopédiste" : barbe hirsute, cheveux longs et haut-de- forme, vêtements sombres et laval-

lière. Dandy, il achète le même costume de velours gris en plusieurs exemplaires, et en change dès la première usure (ci-contre, Satie peint par Ramon Casas)

Le mystique : attiré par l’ésotérisme ("Esoterik"), il se rapproche de l'Ordre de la Rose-Croix catholique et esthétique du Temple et du Graal fondé par le « Sar » occultiste Joséphin Peladan. Cela ne lui suffit pas, il crée sa propre église, l’Église métropolitaine d’art de Jésus-Conducteur, dont il sera le grand prêtre, et le seul fidèle.

L’humour de Satie : est-ce l’influence de ses origines anglo-saxonnes (une mère écossaise), Satie a l’art du non-sense comme le démontrent les titres de nombre de ses œuvres (Trois airs à fuir, Trois danses de travers, Sonatine bureaucratique, ou, plus tard, Embryons desséchés, En habit de cheval ou Quatre préludes flasques).

Gnossienne n° 1 & Gymnopédie n° 1

Revenons à sa carrière musicale : il est pianiste au cabaret Le Chat noir (cf . 35), où il fait la connaissance d’un autre pianiste, Claude Debussy, avec qui il se lie d’amitié. Il se produit dans un autre établissement proche, l’Auberge du Clou, avenue Trudaine.

S’il est contraint financièrement de composer des chansonnettes, de « rudes saloperies » (Chez le docteur, Allons-y Chochotte, L'omnibus automobile …), le séjour à Montmartre est aussi l’époque de ses compositions les plus connues (1887 - les Sarabandes, 1888 – les Gymnopédies, 1890 – Les Gnossiennes).

Suzanne Valadon

Rue Cortot, au coin de la rue des Saules, habite Aristide Bruant qui reprendra le Chat Noir (sa maison a été détruite). Et, surtout, Suzanne Valadon, au n° 12.

Il lui dédie une « œuvre minuscule », Bonjour Biqui.

Leur liaison est effective en janvier 1893. Pour Satie, c’est du sérieux et ce sera même sa seule liaison sentimentale d’importance. Dès après leur première nuit, il la demande en mariage ; il compose à son intention des Danses Gothiques.

Suzanne, de son côté, lui tire le portrait.

Mais, par le biais de Satie, Suzanne rencontre Paul Mouzis qui a l’avantage d’avoir une relative fortune. La rupture entre le compositeur et le modèle est consommée après cinq mois de liaison ; trois ans plus tard, Suzanne épouse Paul.

Erik Satie en éprouve une profonde rancoeur, « avec une solitude glaciale remplissant la tête de vide et le cœur de tristesse ». Il compose Vexations, avec l’indication suivante : « pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses. » Une auto-punition.

Une romance, Erik Satie et Suzanne Valadon) - Santiago Rusinol

Musée d’art moderne de Barcelone

Le « placard » puis Arcueil

En 1895, il hérite d'une certaine somme d’argent. Il fait imprimer ses partitions, renouvelle sa garde-robe, devient le « Velvet Gentleman ». En 1896, tout a fondu. C’est à ce moment-là qu’il doit s’installer dans un réduit de 9 m2 à la même adresse rue Cortot, le fameux « placard », avant de quitter Montmartre pour Arcueil, en 1898. Un gourbis sans eau ni éclairage, précédemment occupé par une autre figure de Montmartre, André-Joseph Salis de Saglia, alias Bibi-le-Purée.

Quelques chiens errants mis à part, personne n’entre dans son antre.

Après sa mort, en 1925,on découvre le capharnaüm avec deux pianos désaccordés attachés ensemble, une quantité de courrier non ouvert, une collection de parapluies, des faux cols et des costumes de velours gris, tous identiques.

L’immeuble du 6, rue Cortot, a été restructuré, le logement de Satie a disparu mais on a reconstitué symboliquement le placard au 2ème étage.

De Ravel (qui fut son ami) à John Cage en passant par Stravinsky, Francis Poulenc et Darius Milhaud, nombreux sont les compositeurs, un peu ou beaucoup, redevables aux audaces de Satie.

Sources :

Les textes concernant Auguste Renoir sont essentiellement inspirés de Pierre-Auguste Renoir, mon père (Jean Renoir, ed. Hachette 1962, Galliard/Folio)

Les textes concernant Suzanne Valadon sont essentiellement tirés de Suzanne Valadon (Jeanne Champion, ed. Presses de la Renaissance 1984, Le Livre de Poche)

Pour en savoir plus

https://histoire-image.org/fr/etudes/moulin-galette

Le guide du promeneur – 18ème arrondissement (Danielle Chadych, Dominique Leborgne / Parigramme)

http://www.pointpassion.com/lhistoire-derriere-le-bal-du-moulin-de-la-galette-de-renoir/

Sur Satie :

https://www.musicologie.org/Biographies/satie.html

http://eve-adam.over-blog.com/article-erik-satie-et-le-groupe-des-six-122633992.html