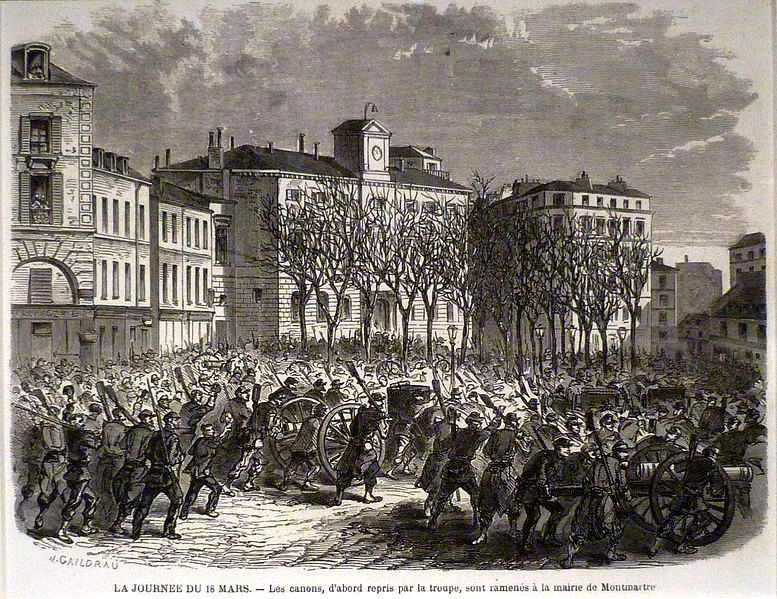

32 : 18 mars 1871 - Les canons du « camp des Polonais »

Emplacement du Sacré-Cœur de Paris

Le 18 mars 1871 au matin, sous une pluie glaciale, les deux colonnes de la division du général Susbielle, gravissent les pentes de Montmartre.

Dans la nuit du 18 au 19 mars 1871, c’est la naissance de la Commune de Paris !

Comment en est-on arrivé là ?

2 septembre 1870 : l’armée française, « à laquelle il ne manquait pas un bouton de guêtre », subit une cuisante défaite à Sedan. Napoléon III est fait prisonnier, emmené en captivité à Cassel, en Allemagne.

4 septembre 1870 : à la suite d’une journée d’émeutes parisiennes, l’Empire est renversé, la IIIe République est instituée ; un gouvernement de Défense nationale s’installe à l’Hôtel de Ville.

18 septembre 1870 : les Prussiens sont aux abords de Paris ; ils occupent les hauteurs bordant la cuvette parisienne. Les habitants assiégés vont subir le terrible hiver de 1870/1871

(cf.31)

Batterie prussienne devant Paris – wikipedia

Gallica.bnf.fr

18 janvier 1871 : l’Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces de Versailles ; l’objectif de Bismarck, faire l’unité allemande, est atteint.

22 janvier 1871 : émeutes à Belleville, la troupe intervient et tire.

28 janvier 1871 : le républicain Jules Favre signe l’armistice avec Bismarck. Le gouvernement organise dans la foulée des élections législatives pour décider de la continuation ou non de la guerre.

L’Assemblée nationale contre Paris

8 février 1871 : l’assemblée élue est en grande majorité monarchiste, conservatrice et partisane de la paix. Les représentants de Paris sont pour la plupart issus de la gauche ou de l’extrême gauche, partisans de la poursuite de la guerre.

A Paris, les quartiers aisés se sont en partie vidés de leur population, partie se réfugier en province. Forts d’avoir résisté à un siège particulièrement dur, les habitants des quartiers populaires, artisans, ouvriers et étudiants, ne se sentent pas vaincus. Ils se sont enrôlés en nombre dans la Garde nationale. Jusqu’alors d’essence bourgeoise, ce corps chargé du maintien de l’ordre est maintenant dans une grande proportion d’essence populaire. Début mars 1871, la Garde nationale est forte de 350.000 hommes.

Parlement de Bordeaux, 12 février 1871 – gallica.bnf.fr

Entre le 15 février et le 10 mars 1871, l’Assemblée, réunie à Bordeaux, prend une série de décisions qui vont mettre Paris au bord de l’insurrection :

15 février 1871 : l’assemblée subordonne le maintien de la solde des gardes nationaux à un certificat d’indigence.

16 février, le pouvoir exécutif est confié à Adolphe Thiers « en attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France » ; la République est menacée.

4 mars, le traité préliminaire de paix est ratifié.

Le même jour, le général d'Aurelle de Paladines, général d’Empire et ancien sénateur, est nommé commandant en chef de la Garde nationale.

11 mars, bouquet final : l’Assemblée décide d’établir le siège des pouvoirs publics à Versailles ; Paris perd sa position de capitale. La publication des journaux est interdite jusqu’à la levée du siège. L’assemblée vote une loi qui rend exigible le montant des effets de commerce échus entre août et novembre 1870 et refuse de proroger les loyers non acquis (plus de 150.000 Parisiens sont menacés d’expulsion ou de faillite). La solde des gardes nationaux est supprimée.

Un faisceau de provocations !

Riposte à Paris :

Après juillet 1830 et février 1848, les classes populaires parisiennes craignaient de se voir privées des bénéfices de la journée du 4 septembre, elles sont servies.

Les membres bourgeois de la Garde nationale sont partis pour la plupart en province, il reste 260 bataillons. Le 15 février 1871, les délégués de 200 bataillons proclament la fédération de ces bataillons ; un Comité provisoire est institué.

Le 24 février, les gardes désormais « fédérés » se réunissent au Vauxhall, boulevard Magenta. La résistance est à l’ordre du jour ; les défilés et les manifestations se multiplient ; des soldats de l’armée régulière fraternisent.

Le 4 mars, à la nomination du général d’Aurelle, le Comité central riposte en ratifiant les statuts de la « fédération républicaine des bataillons parisiens ».

Le 15 mars, le Comité central de provisoire devient définitif. Les provocations de l’Assemblée l’ont fait pencher à l’extrême gauche.

Auguste Raffet - Gallica.bnf.fr

Les canons du « camp des Polonais »

26 février 1871, un traité préliminaire de paix est signé. Il y est prévu que, la France refusant la concession de la place de Belfort, les troupes allemandes (et non plus prussiennes dorénavant), entreront dans Paris et en occuperont les quartiers ouest, jusqu’à la ratification des préliminaires par l'Assemblée nationale. Le 1er mars, 30.000 soldats allemands pénètrent et défilent sur les Champs-Elysées provoquant l’indignation des Parisiens même si les Allemands se replient dès le lendemain.

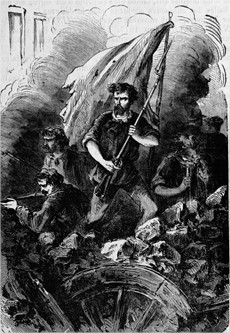

Prévoyants, les « fédérés » accompagnés de toute une foule avaient déplacé les canons parqués dans les quartiers ouest pour les mettre en lieu sûr, sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre, « sous la garde du peuple ». A Montmartre, ils sont mis en batterie au « camp des Polonais » et pointés sur Paris ; les quartiers populaires se préparent à une insurrection éventuelle.

La journée du samedi 18 mars 1871

Pour Thiers et son gouvernement, désarmer Paris et remettre ses 227 canons dans le giron de l’armée gouvernementale, sont incontournables. Les milieux économiques le pressent de payer les indemnités à Bismarck et de prendre les canons.

Une première tentative menée le 8 mars par le général Vinoy, commandant en chef de l’armée de Paris, est un échec.

Le 17 mars, Thiers vient à Paris et, dans la nuit, fait afficher la déclaration suivante : « Depuis quelques temps, des hommes malintentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens qui ne sont plus dans vos murs, se sont constitués les maîtres d’une partie de la ville […] les canons dérobés à l’Etat vont être rétablis dans les arsenaux et, pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. »

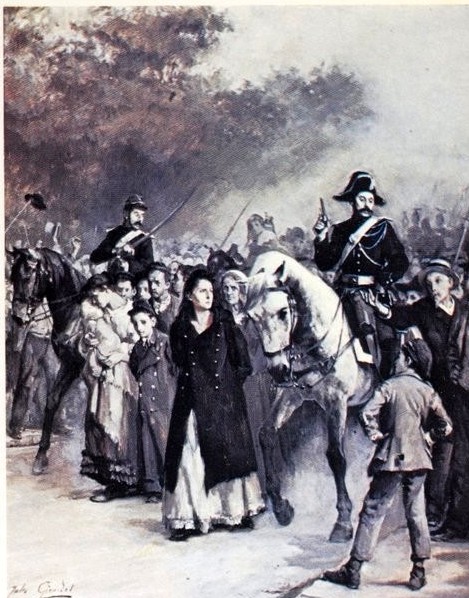

Le 18 mars à trois heures du matin, sous une pluie glaciale, deux divisions se dirigent, l’une sur les pentes de Montmartre, sous le commandement du général Susbielle - une de ses colonnes est commandée par le général Lecomte -, l’autre vers Belleville sous les ordres du général Faron.

Général Lecomte

gallica.bnf.fr

Les fédérés qui gardent les canons sont surpris et s’enfuient ; les canons sont sous le contrôle des soldats. Mais les attelages demandés pour leur enlèvement tardent à arriver ; on tente, en vain, de descendre les canons à la main. L’heure tourne, le peuple s’éveille, l’alerte est donnée, le rappel est battu, le tocsin sonne, tout le monde s’oppose à la troupe :

Sur le plateau, dans la rue des Rosiers, la foule des femmes, des enfants, des gardes n’est pas moins nombreuse ni moins animée: « Vive la ligne! crie-t-on de toutes parts; vivent nos frères de l’armée! Nous ne voulons pas nous battre! » Le général Lecomte parcourt le front des troupes, fait saisir par les gardiens de la paix et jeter dans les caves de la tour Solférino une quinzaine de soldats et sous-officiers […] puis, se retournant vers la foule de la rue des Rosiers, commande aux soldats de mettre en joue cette barricade humaine; dans ce moment d’indicible angoisse, les femmes au lieu de fuir s’avancent encore sur les fusils braqués: « Feu! » crie le général Lecomte. Un seul coup est tiré par un gardien de la paix.

[…] « Non, non, ne faites pas feu! ne tirez pas! nous sommes vos frères! » Trois fois le général Lecomte renouvelle aux soldats le commandement de: feu! C’est en vain qu’il les menace de leur brûler la cervelle s’ils n’obéissent, tous remettent l’arme au pied.

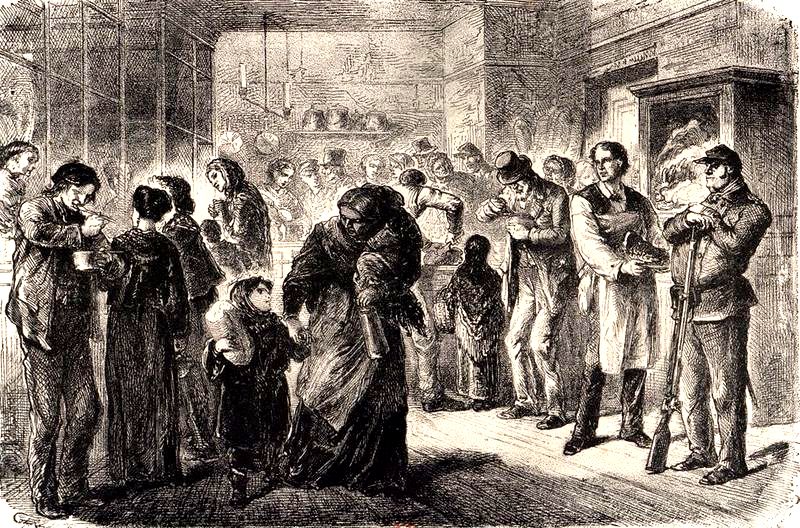

[…] Le peuple se mêle aussitôt aux rangs des soldats: les femmes distribuent du pain, du vin; les hommes prennent les fusils des gardiens de la paix; beaucoup de soldats rendent les leurs; les gardes nationaux prisonniers dans le poste de la rue des Rosiers et les soldats jetés dans la tour Solférino sont délivrés. Louis Fiaux (1879).

Wikipedia.fr

Le général Lecomte est sorti de ses étriers et conduit prisonnier au bal du Château-Rouge, rue de Clignancourt. Susbielle bat en retraite au-delà de la place Clichy, tandis que son collègue Faron évacue Belleville.

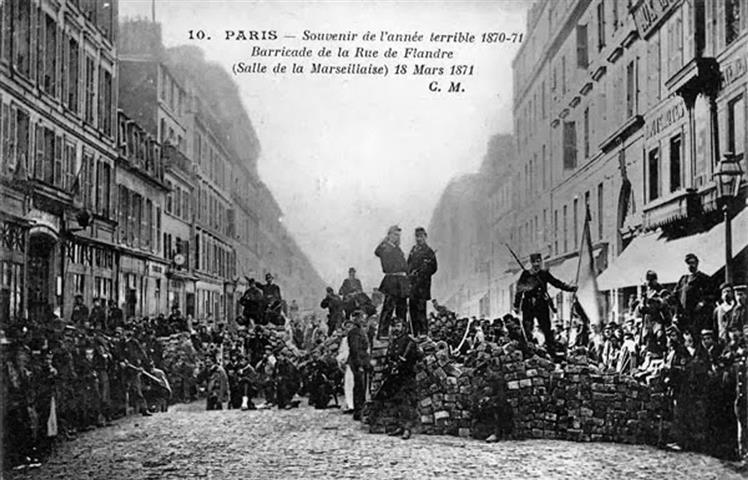

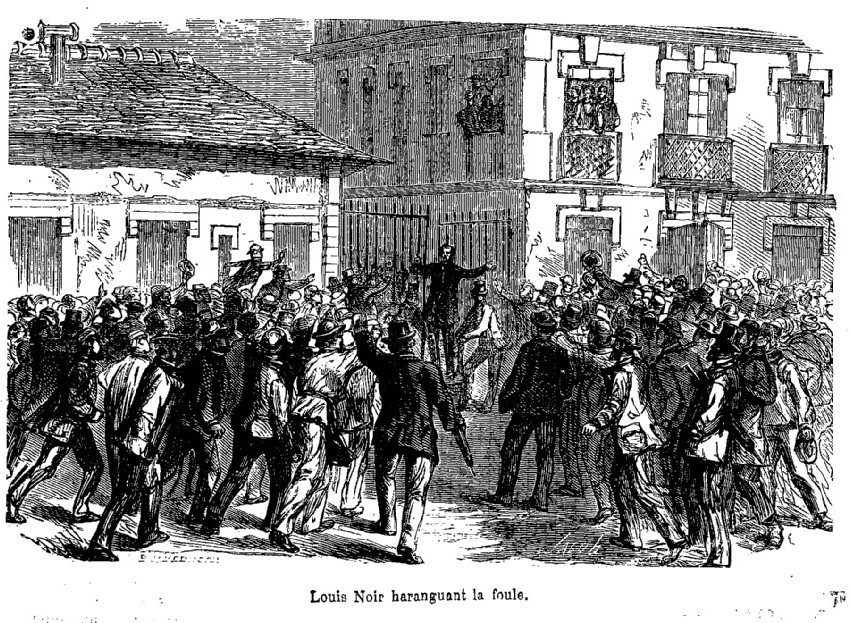

A midi, l’émeute a gagné tout Paris, les gardes nationaux occupent tous les axes de circulation et carrefours ; à nouveau des barricades s’élèvent ; la population s’en prend aux représentants du gouvernement et fraternise avec les mutins.

15h00, constatant que seuls 6.000 gardes nationaux sont rangés du côté de l’ordre, Thiers prend la décision de quitter Paris, d’abandonner les forts du sud et le mont Valérien.

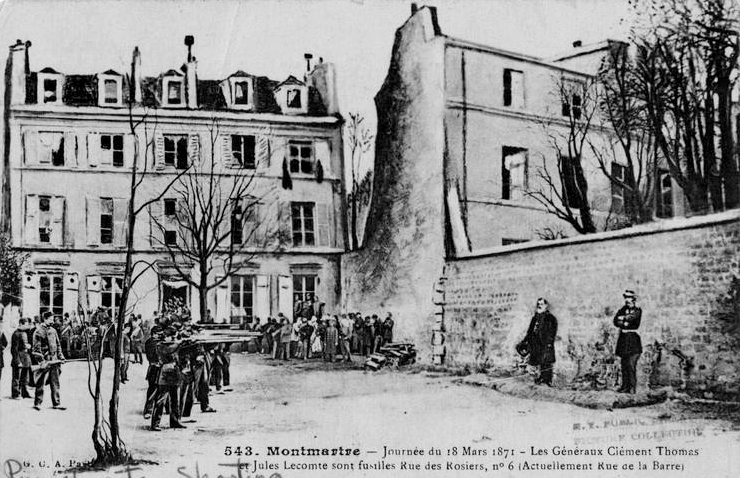

16h00 : le général Lecomte est extrait du Château-Rouge où il avait été traité avec ménagement, pour être conduit au 6, rue des Rosiers (actuelle rue du chevalier de la Barre) là où siège le comité du 18e. Le parcours se fait sous les huées de la foule déchaînée qui hurle : « à mort ». L’interrogatoire commence mais est interrompu par l’arrivée du général Clément Thomas ; il est l’auteur de la répression sanglante de l’insurrection de juin 1848 que les Parisiens les plus anciens n’ont pas oublié.

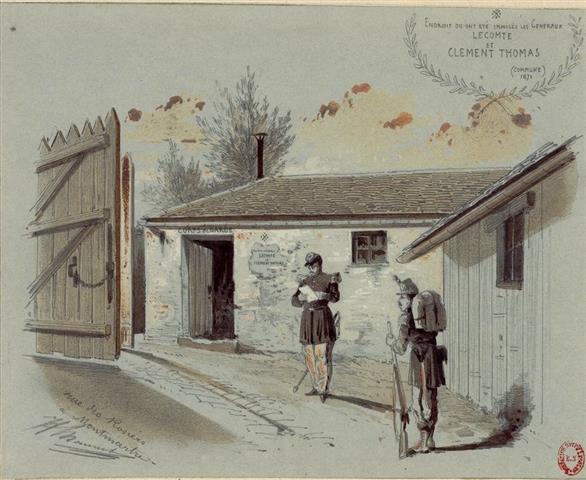

La rue des Rosiers (après les événements) – Jules Chauvet (gallica.bnf.fr)

« Vers quatre heures et demie, une rumeur emplit la rue et, lancé par une trombe, un homme à barbe blanche est jeté contre la maison. C’est Clément Thomas, l’homme de Juin 48, l’insulteur des bataillons populaires […]. Reconnu, arrêté rue des Martyrs où il inspectait la barricade, il a monté la butte dans une huée de sang. Ironique hasard des révolutions qui laisse fuir le requin et livre aux vengeances la grenouille.

Son arrivée décide tout. Il n’y a qu’un cri: « A mort! » Des officiers de la garde nationale veulent lutter, un capitaine garibaldien, un hercule, Herpin-Lacroix, se cramponne aux parois du couloir. On le meurtrit, on force l’entrée ; Clément Thomas est précipité vers le jardin, derrière la maison; les balles le suivent, il tombe face à terre. Il n’est pas mort que les soldats du 88e ont brisé les croisées de la chambre du général Lecomte, l’entraînent vers le jardin où les balles le tuent. Aussitôt, les fureurs s’apaisent. Dix officiers encore sont là: personne ne les menace. » Prosper Lissagaray (1896).

Clemenceau, maire du 18e arrondissement, n’a rien pu faire.

Exécution des généraux Lecomte & Thomas. Une action qui ne correspond pas à la description de M. Lissagaray. Mise en scène ? (wikipedia.fr)

20h00 : les dernières unités régulières qui tenaient encore l’Hôtel de Ville quittent Paris. Jules Ferry, délégué du gouvernement à la mairie de Paris, se réfugie à Saint-Germain l’Auxerrois. Il avait un temps voulu résister mais renonce face à la faiblesse des effectifs le soutenant.

Le Comité central s’installe à l’Hôtel de Ville dans la nuit du 18 au 19. C’est le premier des 72 jours de la Commune de Paris.

L’an 79 de la République

Les élections municipales sont rapidement organisées, le 26 mars. Le Conseil de la Commune, 92 membres, penche évidemment à gauche : des « jacobins » tels que Charles Delescluze, Félix Pyat, l’auteur du Chiffonnier de Paris (cf. 21), le journaliste Paschal Grousset (cf. 30), des « radicaux » partisans d'une république démocratique et sociale, des « blanquistes », des membres de l'Association Internationale des Travailleurs (A.I.T. cf. 41), et des « indépendants » tels Jules Vallès et Gustave Courbet.

Effervescence et réformes

Pendant sa courte vie, la Commune fait preuve d’un esprit de réforme qui ne s’était plus vu depuis la Révolution, aiguillonné par une population dont la résistance durant le siège a redonné fierté et envie de s’impliquer dans la vie politique.

22 mars, dernière tentative de reprise en main de Paris par les bataillons bourgeois de la Garde nationale.

Pour renouer avec l’esprit de 1792, un Comité de Salut public est créé.

L'assemblée municipale est contrôlée selon le principe de la démocratie directe.

Le drapeau rouge et le calendrier républicain sont adoptés.

Des clubs se forment comme le Club de la Révolution, animé par Louise Michel.

L'Union des femmes réclame le droit au travail, l'égalité des salaires, le droit de vote.

La liberté de la presse : plus de soixante-dix journaux sont créés ; liberté vite muselée, les publications pro-Thiers sont interdites dès avril.

Création d’orphelinats, de cantines municipales et distributions de repas

La citoyenneté est accordée aux étrangers.

Dans la fonction publique, l'encadrement est élu par les salariés.

Dans les entreprises, un conseil de direction est élu tous les 15 jours par l'atelier.

Le travail de nuit dans les boulangeries est interdit,

Séparation des Églises et de l'État dans les écoles et les hôpitaux.

L’enseignement est laïcisé, les signes religieux disparaissent des classes.

Le concordat de 1802 est abrogé.

Election au suffrage universel des fonctionnaires, instauration d'un traitement maximum.

Le mariage libre par consentement mutuel est instauré.

Mais, la sanglante reprise en mains par les Versaillais interrompt brutalement l’expérience.

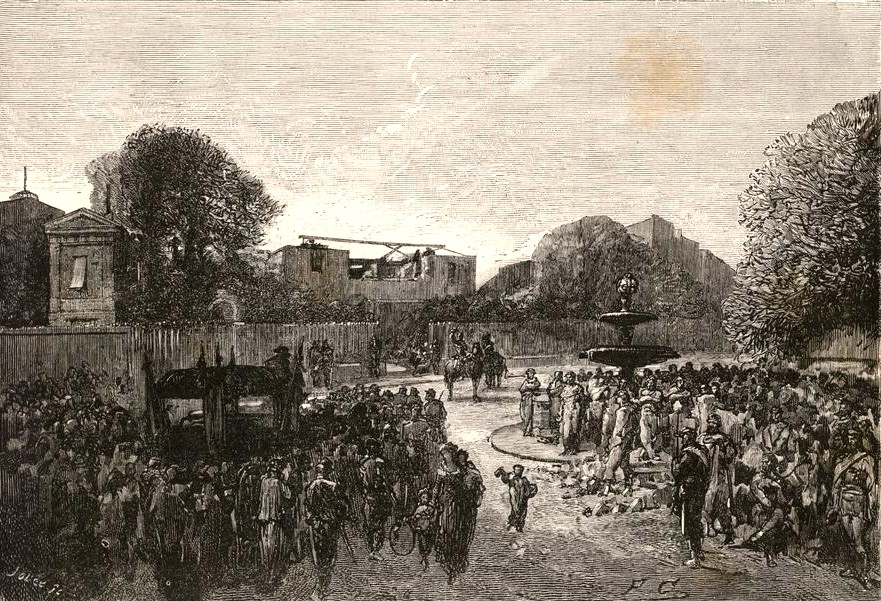

Enterrement d’un fédéré passant devant l’hôtel de Thiers démonté

Le Monde Illustré (gallica.bnf.fr)

La « Semaine sanglante »

L’expérience révolutionnaire ne peut être tolérée par le gouvernement Thiers ni par Bismarck ; les Allemands vont d’ailleurs lui prêter main forte en pointant sur Paris les canons des batteries au nord et à l’est de la capitale. Bismarck fait aussi libérer 12.000 soldats prisonniers, des soldats de métier issus du monde rural pour la plupart, immédiatement enrôlés dans l’armée versaillaise.

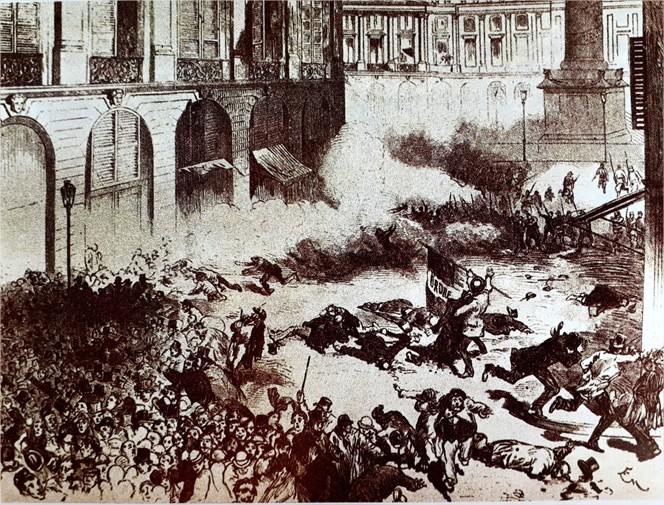

Le 21 mai, 130.000 soldats réguliers font face à 25 à 30.000 gardes nationaux véritablement en situation de combattre (beaucoup se sont éclipsés quand la solde a été supprimée) ; ces combattants sont peu entraînés et, surtout, tributaires d’un commandement médiocre.

Fédérés et Versaillais s’affrontant au pont de Neuilly – La Monde Illustré (gallica.bnf.fr)

Première opération des Versaillais, la prise de la place stratégique du mont Valérien, négligée par les fédérés, puis des villages du sud et de l’ouest de Paris (les Moulineaux, Clamart, Puteaux, Courbevoie) et le fort de Vanves.

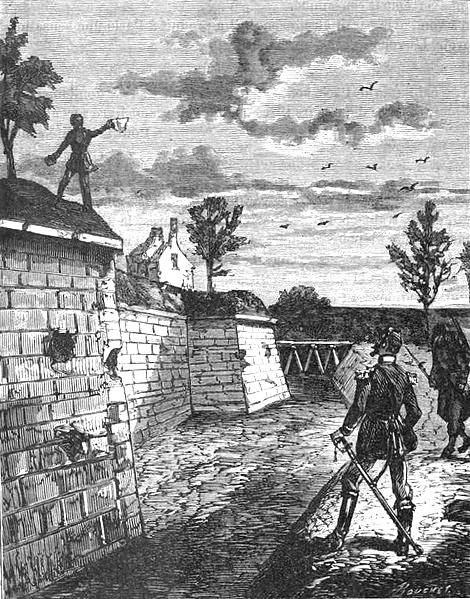

La Semaine sanglante commence le dimanche 21 mai. Jules Ducatel, piqueur des Ponts & Chaussées, monte sur le bastion no 64 pour avertir les Versaillais que la place n'est plus gardée ; l'armée régulière pénètre dans Paris par la porte du Point du Jour.

Jules Ducatel est arrêté, condamné à être fusillé,

sauvé par l’arrivée des Versaillais (wikipedia.fr)

Il ne faut qu’une semaine pour que Paris soit totalement investi d’ouest en est.

La Villette cernée par les Versaillais (Gustave Boulanger)

musée du Carnavalet

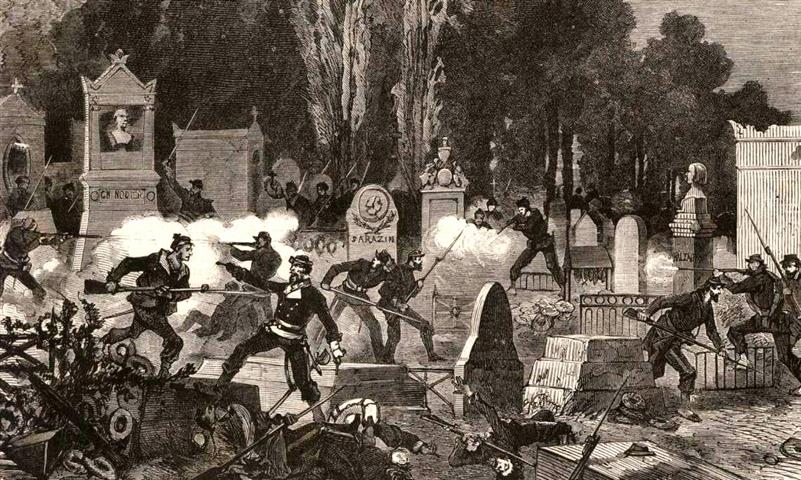

Les derniers combats ont lieu rue de la Fontaine-au-Roi, rue Haxo et, surtout, dans le cimetière du Père-Lachaise ; entre les tombes, dans les chapelles, les corps à corps s’achèvent à coups de baïonnettes. Alignés le long d’un mur, 147 combattants seront sommairement exécutés.

Les combats du Père-Lachaise – Henri Philippoteaux – Musée de Bordeaux

Corps à corps (retronews.fr)

Les destructions

Elles sont importantes et s’ajoutent à celles des bombardements prussiens lors du siège. Les incendies ne sont pas tous imputables aux Communards – le mythe des fameuses pétroleuses; beaucoup sont dues à l’âpreté des combats.

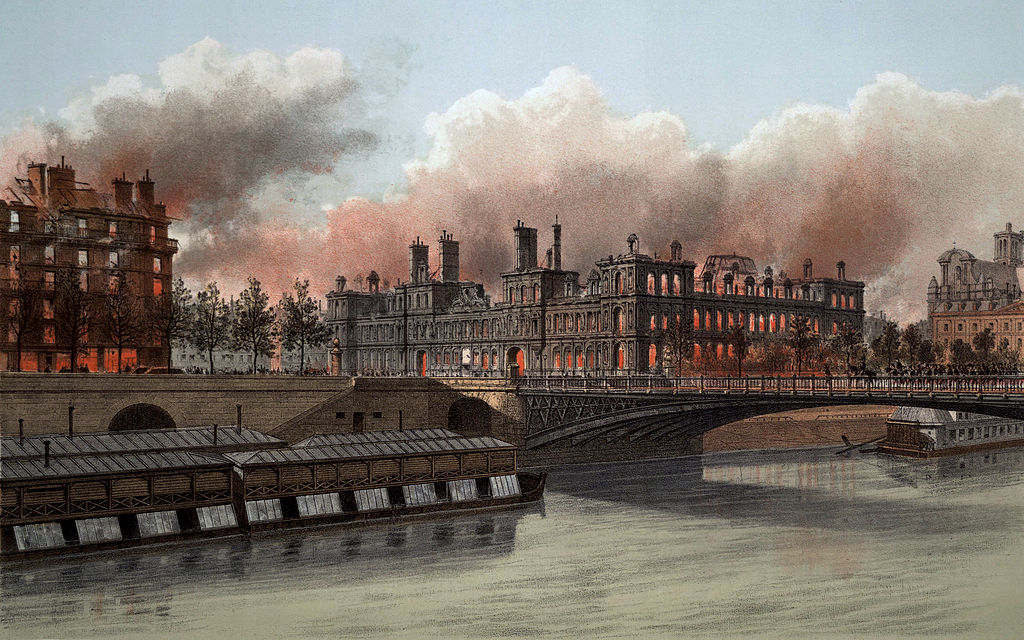

Les Tuileries, le Palais-Royal, le palais de la Légion d’honneur, la Caisse des dépôts et consignations, l’Hôtel de Ville, le palais de justice, la préfecture de police, … avec tout ou partie de leurs archives (tout l’état-civil parisien a disparu, un tiers seulement a pu être reconstitué).

Hoffbauer – L’hôtel de ville en feu - wikiwand

Répression

La répression est féroce.

Les Versaillais, épuisés, se vengent, tel ce lieutenant qui sabre le visage d’une femme du peuple qui l’invectivait. Les exécutions sommaires se chiffrent par milliers.

Si l’armée régulière compte 877 morts, ils sont plutôt de l’ordre de 10.000 chez les insurgés.

Une rue de Paris – Maximilien Luce – musée d’Orsay

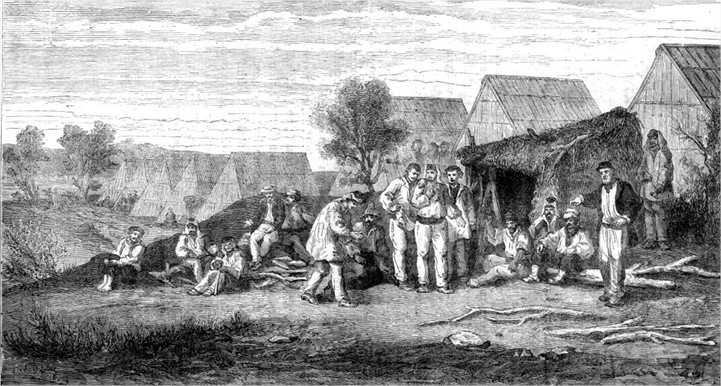

Les procès se déroulent au cours de 15 conseils de guerre : 95 condamnations à mort, 251 aux travaux forcés, 1.247 réclusions perpétuelles. Entre 1872 et 1878, vingt convois transportent 3.800 personnes en Nouvelle Calédonie ; parmi elles, Louise Michel et Henri Rochefort.

Déportés de la presqu’île de Ducos (gallica.bnf.fr)

La dureté de la répression judicaire a l’aval des républicains de l'Assemblée : Gambetta, Jules Ferry, Jules Grévy ou Jules Favre. François Furet note que le socialisme français pâtit « de l'exil du mouvement ouvrier », et écrit que « ces morts ont une nouvelle fois […] creusé le fossé qui sépare la gauche ouvrière et le républicanisme bourgeois ».

En 1873 commence, sur une initiative privée, la construction de la basilique du Sacré-Cœur, à l’emplacement du « camp des Polonais », pour que Paris expie ses fautes …

11 juillet 1880, l'amnistie pleine et entière est votée.

Pour en savoir plus :

https://macommunedeparis.com/2017/07/20/lexecution-des-generaux/ pour les extraits des livres suivants :

Louis Fiaux), Histoire de la Guerre civile de 1871, Charpentier (1879).

Hippolyte Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, (édition de 1896), La Découverte (1990).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris

Jacques Tardi, Jean Vautrin, le Cri du Peuple, ed. Casterman (4 volumes)

Jacques Rougerie, la Commune et les Communards, Folio histoire