31 : 30 septembre 1870 – Gaston Tissandier s’échappe à bord du Céleste.

Les ballons, les usines à gaz et le siège de Paris

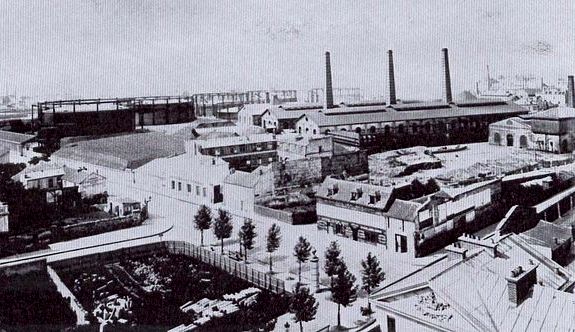

Square Saint-Lambert

Vue du square aménagé sur l'emplacement de l' usine à gaz de Vaugirard

Agence Mondial – Gallica.bnf.fr

Usine construite en 1835, on y entrait par la rue Léon Lhermitte. Le square Saint-Lambert la remplace depuis 1930.

En 1786, le chimiste français Philippe Lebon fut le premier à réussir la distillation de gaz combustible, à partir du bois, un gaz de médiocre qualité. L’anglais Winsor reprend le même principe mais en utilisant la houille – le coke – comme matière première, succès. En 1812, le gaz d’éclairage est utilisé pour la première fois dans les rues de Londres, puis à Bruxelles et à Paris en 1816, dans le passage des Panoramas, au Luxembourg et autour du théâtre de l’Odéon. Le « bec de gaz » remplace les réverbères à huile et l’allumeur de réverbères devient l’allumeur de gaz. C’est la véritable naissance de l’éclairage public.

Viennent ensuite l’éclairage et le chauffage domestiques (la fameuse plaque « gaz à tous les étages »).

Les usines à gaz, productrices des « gaz manufacturés » fleurissent alors à la périphérie des villes durant les premières décennies de l’ère industrielle. Les conditions de travail y sont épouvantables : chaleur, poussières et vapeurs irritantes provoquant des cancers, silicoses, pleurésies et autres fluxions de poitrine ; sans compter les risques d’explosion.

Le gaz produit est stocké dans les fameux gazomètres (qui, d’ailleurs, ne mesurent rien) dont les silhouettes sont devenues l’emblème des banlieues ouvrières. La lourde cloche mobile assure la pression nécessaire pour la diffusion dans le réseau.

Dès 1817, les autorités prennent conscience des risques d'incendie et d'explosion. Quant aux risques d’asphyxie, ils ne seront reconnus qu’à partir de 1842.

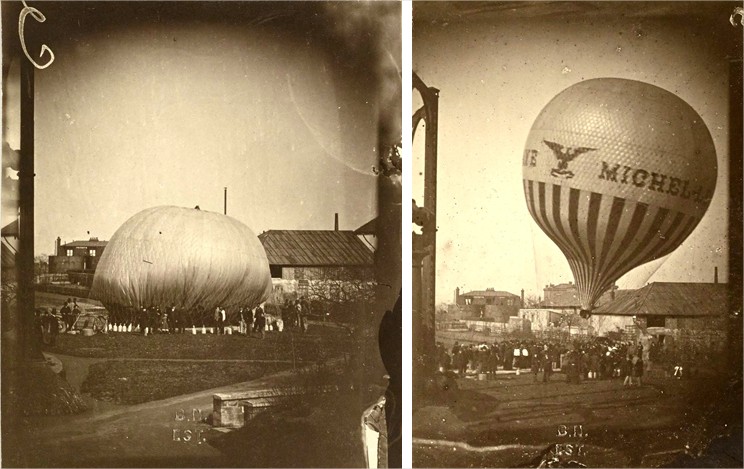

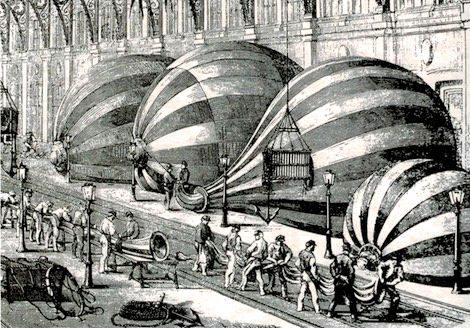

Du gaz pour les ballons

Le gaz manufacturé va avoir accessoirement une autre utilité : gonfler les ballons. Si les premiers d’entre eux furent remplis d’hydrogène (voir ci-dessous), on s’orienta ensuite vers le gaz d’éclairage qui, bien que plus lourd, était moins coûteux. Au lieu de fabriquer de l’hydrogène à grands frais, il suffit de faire arriver le gaz d'une usine ou d'un tuyau de conduite.

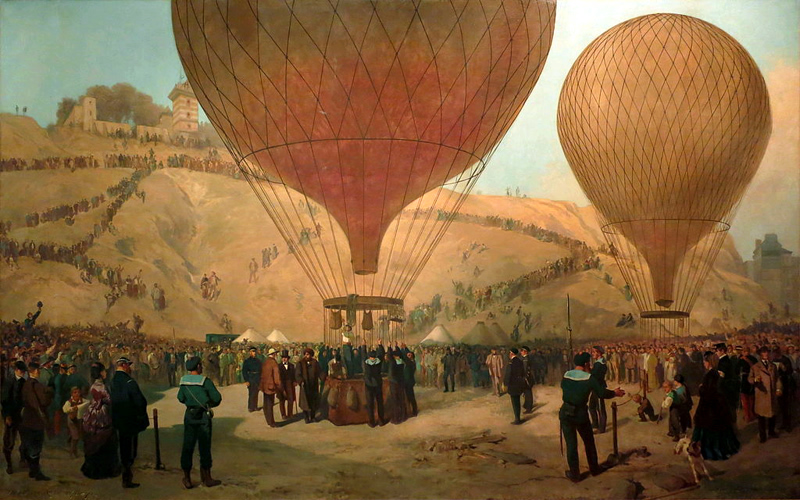

Gonflement du Michel-le-Brave à l’usine de la Villette (gallica.bnf.fr)

La genèse des ballons

Il s’en faut souvent de quelques jours pour entrer ou non dans l’histoire : le 21 novembre 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlande sont les premiers hommes à effectuer un vol libre à bord d’une grosse enveloppe remplie d’air chaud, conçue par les frères Mongolfier ; partis du parc du château de la Muette, ils atterrissent au bout de 20 minutes sur la Butte aux Cailles.

10 jours plus tard, le 1er décembre 1783, Jacques Charles et Marie-Noël Robert effectuent à leur tour leur premier vol libre au-dessus des jardins des Tuileries, mais à bord d’un ballon gonflé à l'hydrogène (pour l’anecdote, Robert – sous le nom de Robertson - s’adonnait à une autre activité, la mise en scène de fantasmagories teintées de spiritisme à l’aide de lanternes magiques).

A partir de 1784, les vols en montgolfière ou en ballon à hydrogène vont se multiplier en Europe. Cette même année, Élisabeth Tible est la première femme aéronaute. Suivent la première traversée de la Manche, le premier saut en parachute à partir d’un ballon (André Garnerin au-dessus de l’actuel parc Monceau en 1797).

L’armée s’intéresse à cette nouveauté : en 1794, des ballons captifs sont utilisés pour assurer une meilleure observation militaire pour le compte de l’armée de Sambre-et-Meuse ; on commence aussi à effectuer des relevés cartographiques mais Napoléon, sceptique, abandonne bientôt ces pratiques en dissolvant la compagnie des aérostiers (tout comme il n’a pas cru à l’avenir des sous-marins).

Il faudra attendre la guerre de 1870 et le siège de Paris pour que les ballons à gaz reprennent du service.

Le Siège de Paris de l’hiver 1870-1871

19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Deux septembre, Napoléon III capitule à Sedan. Les armées prussiennes et alliées mettent le cap sur Paris.

A Paris, la déchéance de l’Empereur est prononcée à l’Assemblée le 3 septembre par Jules Favre ; Eugénie prend le chemin de l’exil et la République est proclamée le 4 septembre.

Le général Trochu, gouverneur de Paris, est porté à la présidence ; l’armée apporte ainsi son soutien au nouveau régime. Une armée de 40.000 hommes entre dans la capitale en soutien de la garde nationale, alors qu’une délégation est envoyée à Tours pour coordonner l'action en province. Paris se prépare au siège, à l’abri des fortifications (les « fortifs »), construites sous le gouvernement de Thiers en 1840, fortifs elles-mêmes doublée par une ceinture de quinze forts à Romainville, Aubervilliers, Montrouge, etc.

Le gouvernement de la Défense nationale arme les fortifications avec tous les moyens disponibles ; des ateliers d'armements sont installés, les maisons de la zone non aedificandi devant les fortifications sont rasées, les barricades élevées et des casemates blindées creusées.

Paris et ses deux millions d’habitants disposent au total de 400.000 hommes pour sa défense, chiffre trompeur car si l’on excepte la troupe, le reste des effectifs (Garde nationale, corps francs, francs tireurs) sont mal équipés, mal encadrés et peu exercés. Seul, un homme sur quatre est vraiment apte à combattre.

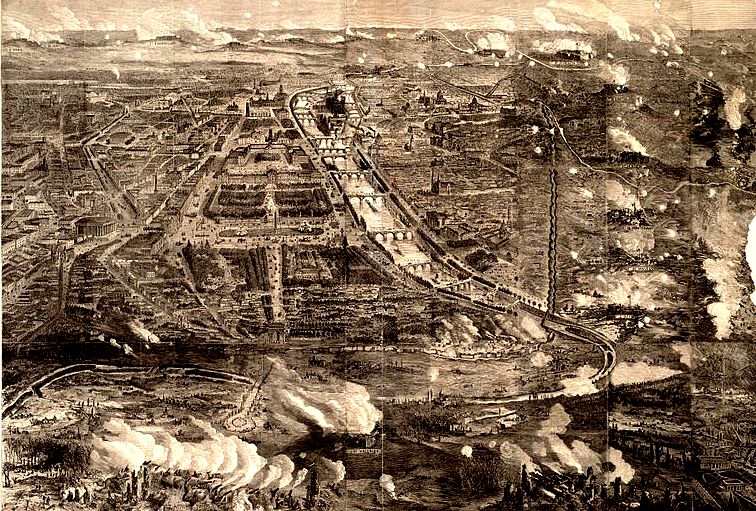

Il faut moins de 3 semaines pour que les armées allemandes soient solidement installées autour de la capitale. Elles profitent largement de la topographie des coteaux ceinturant la cuvette parisienne.

Sous le commandement du général von Moltke, 180 000 hommes participent au blocus, chiffre qui montera jusqu’à 400 000 après que les villes de Metz, Toul et Strasbourg seront tombées. Début janvier, les batteries prussiennes équipées de canons Krupp et positionnées à Meudon, Saint-Cloud et Boulogne, commencent à bombarder Paris.

Vue de Paris sous le siège – ed. Harper & Brothers

Plusieurs percées seront tentées par les assiégés au Bourget, à Stains, Champigny, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, etc. Sans succès. La deuxième bataille de Buzenval (19 janvier 1871) est un désastre (« Trochu est le participe passé du verbe trop choir », aurait dit Victor Hugo), désastre tel que le gouvernement envoie une délégation à Versailles pour négocier l’armistice avec l’état-major prussien). Cet armistice refusé par les quartiers populaires de Paris sera à l’origine de la sécession de la capitale (cf. 32).

Comment communiquer avec la province ?

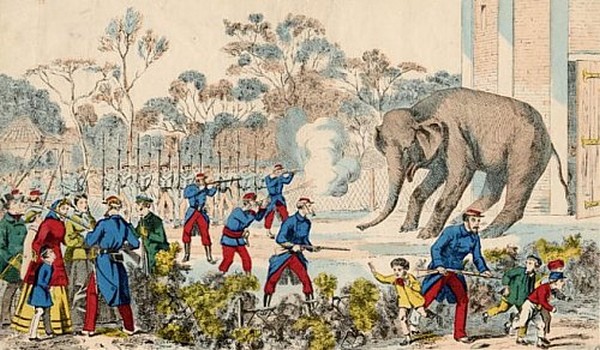

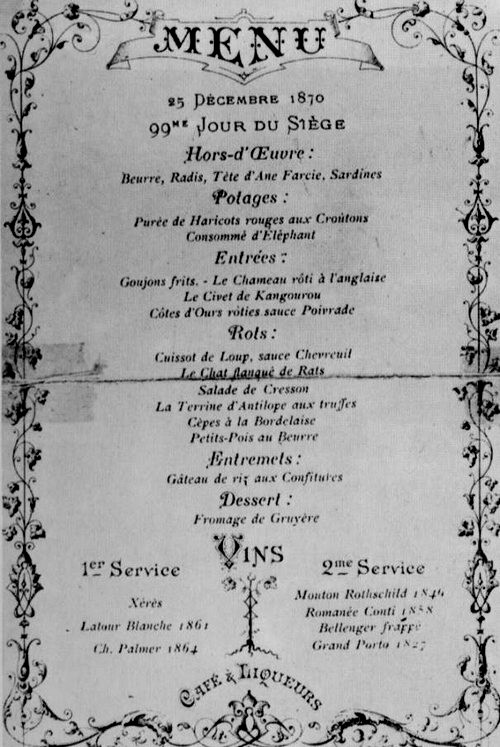

Le siège durant ce terrible hiver 1870-1871 (des minima de -12°) crée une grande souffrance pour le peuple de Paris ; les problèmes pour se chauffer et, surtout, pour se nourrir sont énormes : tous les chevaux, ânes et mules sont vite abattus, on mange du chat, du chien et même des rats. Les animaux du Jardin des plantes y passent à leur tour, y compris Castor et Pollux les deux éléphants, mais pour figurer sur la carte de grands restaurants. Quant au pain noir des boulangers, même les poules n’en veulent pas.

Le siège de Paris vu par Andrieux

L’un des deux éléphants du Jardin des plantes abattu

Menu de Noël d’un grand restaurant

L’autre grosse difficulté est d’ordre militaire et politique : comment communiquer avec la province ? C’est à cette occasion que les ballons vont reprendre du service :

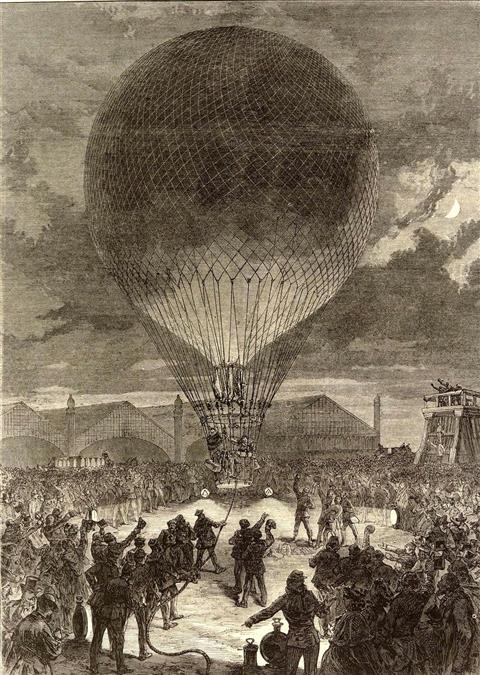

Le premier à décoller, le 23 septembre 1870, est Le Neptune avec Jules Duruof seul à son bord.

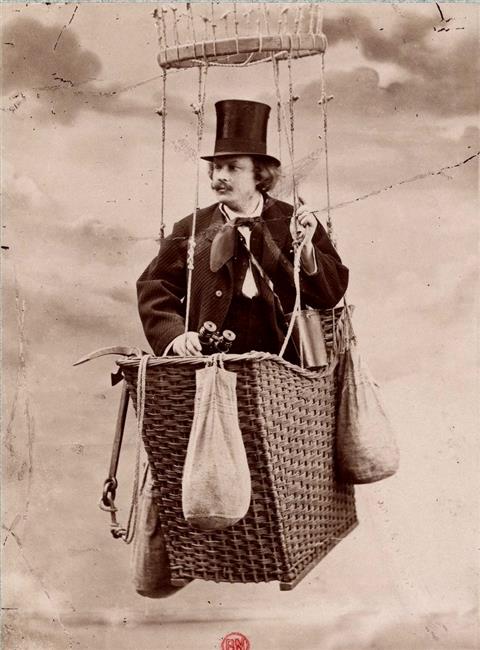

Nadar, photographe bien connu mais aussi promoteur des ballons libres, va créer une compagnie d’aérostiers destinée à rompre le siège et envoyer du courrier à l’extérieur.

Nadar par Nadar (gallica.bnf.fr)

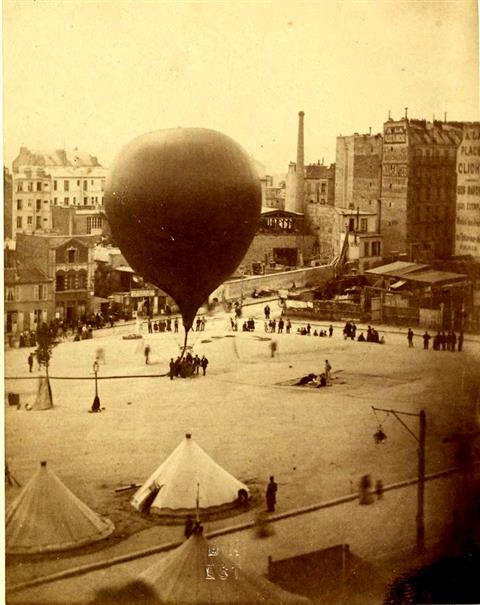

Gaston Tissandier est le quatrième à décoller durant le siège, dans un ballon monté, le Céleste. Parti de l’usine à gaz de Vaugirard, il atterrit à Dreux. Son frère Albert le rejoint peu après, à Tours, à bord du Jean Bart. La vie de ce pionnier de l’aérostation est détaillée dans un chapitre suivant.

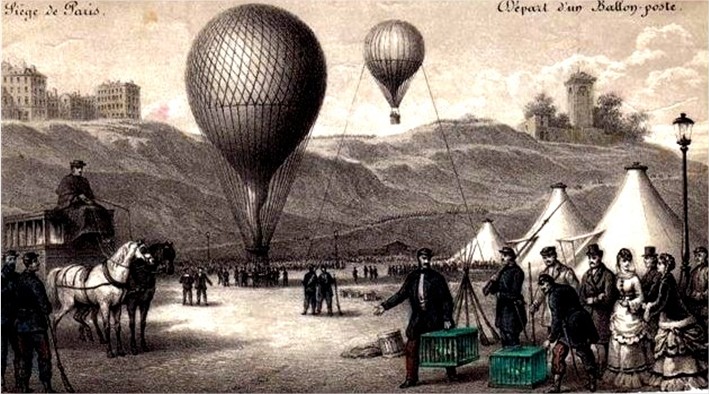

Gare de ballons

Départ de nuit – gallica.bnf.fr

En tout, ce sont 66 ballons qui partent de Paris durant le siège. Certains arrivent en Norvège, en Allemagne ou tombent dans l'Atlantique, mais la plupart atterrissent en province ; seulement cinq sont capturés par les Allemands.

Onze tonnes de courrier, 164 passagers, 380 pigeons et cinq chiens ont ainsi été transportés.

Porteur de message

7 octobre 1870, Gambetta s’envole en ballon

Le ministre de l’Intérieur, Léon Gambetta (32 ans), quitte Paris afin de tenter de coordonner les opérations militaires, à bord d’un ballon gonflé au gaz d’éclairage. Il a accepté de prendre ce risque après avoir consulté Nadar.

Objectif : rejoindre Tours, l’armée de la Loire et une délégation gouvernementale.

Au matin du 7 octobre, place Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre (actuel square Louise-Michel), Gambetta, vêtu d’un gros paletot, casquette de loutre et bottes fourrées, monte à bord de la nacelle de l’Armand Barbès, un ballon de 16 mètres de diamètre, accompagné de son fidèle ami, Eugène Spuller, avocat et journaliste, et de son secrétaire.

10h30, l’Armand Barbès monte jusqu’à une centaine de mètres puis prend le vent, mais à l’opposé de tours, vers le nord. Au-dessus des lignes prussiennes, il subit les tirs ennemis mais ses passagers ont pris soin de s’élever en lâchant du lest.

C’est après avoir dépassé Beauvais que le ballon va s’écraser dans le bois de Favières. Les passagers sont recueillis sains et saufs par des paysans, il est 15h40.

Gambetta et ses compagnons rejoignent Amiens par le train, puis Rouen et arrivent enfin à Tours, après un voyage de deux jours et trois heures. La jonction est faite mais l’approche de l’ennemi les oblige à se replier à Bordeaux.

Un autre ballon s’est envolé en même temps que l’Armand Barbès, « un second aérostat en soie blanche, construit spécialement pour des Américains, qui vont faire exécuter une commande d’armes considérable dont ils sont chargés », selon le Constitutionnel du lendemain.

La foule « nombreuse » pour assister au départ de Gambetta

En réalité, peu de personnes ont assisté au départ dont aucun membre du gouvernement

(photo de Nadar – gallica.bnf.fr).

On a tout essayé pour rompre l’isolement de la capitale ; le ballon y est souvent partie prenante :

Des sphères étanches remplies de lettres qui suivaient le courant de l’eau : les boules de Moulins, toutes interceptés dans des filets par les Prussiens, ou bien bloquées par la végétation et dans les glaces.

Faire rentrer à Paris des plongeurs qui suivent le fond de la Seine dans des scaphandres. Les plongeurs quittent la ville en ballon, mais celui-ci, le Général Chanzy, se pose en Bavière. Les Prussiens s'emparent des scaphandres et en font des trophées exhibés en Prusse.

Des chiens comme passeurs de messages dans leurs colliers. En janvier 1870, le ballon Général Faidherbe les dépose en province, mais aucun des chiens ne revient dans Paris.

Des ballons de baudruche, auxquels on accroche des messages.

Une tentative de transmission de courant électrique par la Seine, sans résultats.

Deux câbles télégraphiques dans le fond de la Seine, installés avant le siège, sont tous les deux sectionnés par les assiégeants.

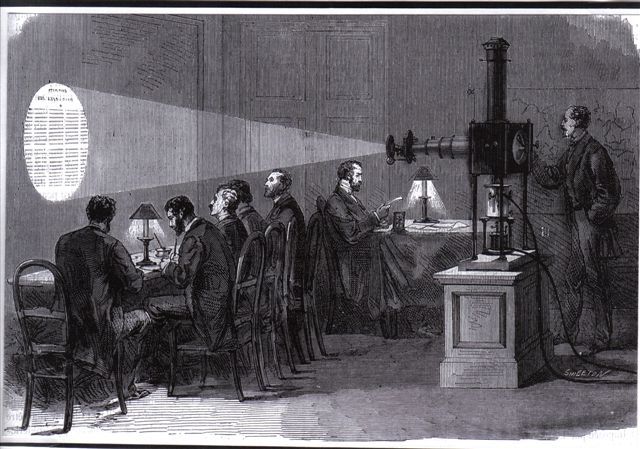

Le meilleur moyen : les pigeons voyageurs. Ils transportent des microfilms et quittent Paris dans des ballons montés. Pour les intercepter, les Allemands font venir des faucons.

Départ d’un ballon poste avec son lot de pigeons voyageurs

Lecture des microfilms (gallica.bnf.fr)

Gaston Tissandier (suite)

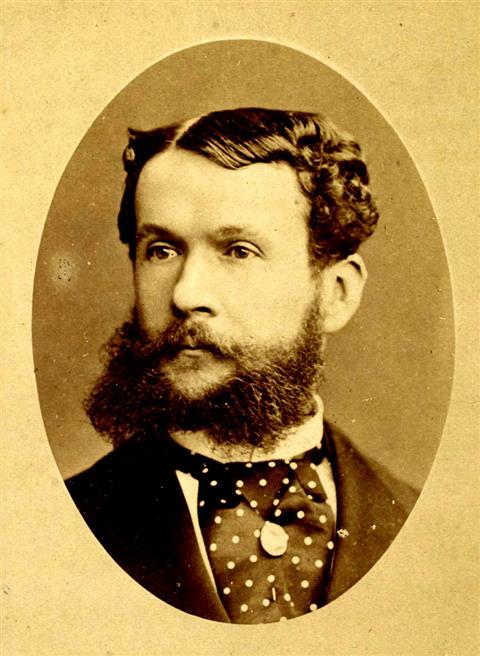

Gallica.bnf.fr

Après s’être échappé du siège de Paris en ballon, Tissandier va créer une autre compagnie d’aérostiers dans le cadre de l'armée de la Loire, avec un double but : assister l'armée sur le champ de bataille et tenter des vols vers Paris. Les deux échoueront ; plus tard, nommé capitaine, il montera une équipe d’aérostiers chargée de l’observation des champs de bataille.

Elève des Arts et Métiers, Tissandier s’était spécialisé dans l’étude des gaz et dans la météorologie, disciplines qui ont dû être à l’origine de son attrait pour l’aérostation.

Il s’est élevé 45 fois dans l’atmosphère depuis 1868.

Début 1875, il accomplit, avec son frère Albert, l'ascension de longue durée du ballon le Zénith, de Paris à Lanton, près d'Arcachon (Gironde), voyage au cours duquel ils battent le record de durée, avec 22 h 40.

Ce même Zenith sera le cadre d’une tragédie : Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlande étaient montés à 900 m lors de leur vol historique, montrant qu’une excursion en altitude était possible. Dès lors, cette quête des altitudes suscite la curiosité des nouveaux explorateurs.

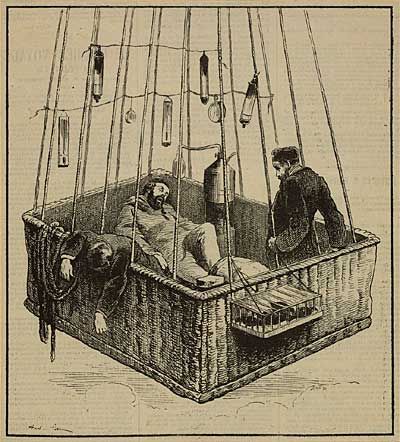

Depuis mars 1874, les aérostiers expérimentés, Joseph Croce-Spinelli et Théodore Sivel, se préparent à l’ascension en haute atmosphère ; ils se soumettent à une pression équivalant à celle qui règne à 7.000 m d’altitude, dans un caisson conçu par le physiologiste Paul Bert qui note les effets sur l’organisme (vision, audition, calculs simples).

Celui-ci constate, toutefois, que la réserve d'oxygène qu'ils s'apprêtent à emporter est insuffisante et leur écrit une lettre pour les avertir. Malheureusement, la lettre arrive trop tard : à l’usine à gaz de la Villette (159, bd Mc Donald), le 15 avril 1875, Croce-Spinelli, Sivel et Gaston Tissandier s'envolent à bord du Zénith. Vers 7.000 m, tous trois perdent connaissance et deux d'entre eux décèdent. Le survivant, Gaston Tissandier, devait écrire plus tard : "J'en arrive au moment fatidique, quand nous fûmes saisis par les terribles effets de la décompression atmosphérique. Aussitôt, je voulus prendre le tuyau d'oxygène, mais je ne pouvais pas lever le bras. Je voulus crier "Nous sommes à 8 000 m" mais ma langue était paralysée. Soudain mes yeux se refermèrent et je tombai inanimé".

Le Zénith s'écrase au sol, à Ciron dans l'Indre. Seul Tissandier, qui parvient à reprendre connaissance lors de la descente, échappe à la mort, mais y perd presque intégralement le sens de l'ouïe.

Cet accident mortel en haute altitude suscite une grande émotion nationale.

Le vol avait dépassé 8.600 m d’altitude.

Au Père Lachaise

D’autres explorations et expérimentations de Gaston Tissandier (et de son frère Albert)

Juin 1869 : le Pôle Nord

1872, 1873 : observations des phénomènes météorologiques (halos autour de l'ombre du ballon, cristaux de glace, éclairs artificiels, polarisation de l'atmosphère).

Octobre 1883 : première ascension en dirigeable

1886 : Photographies aériennes avec Nadar.

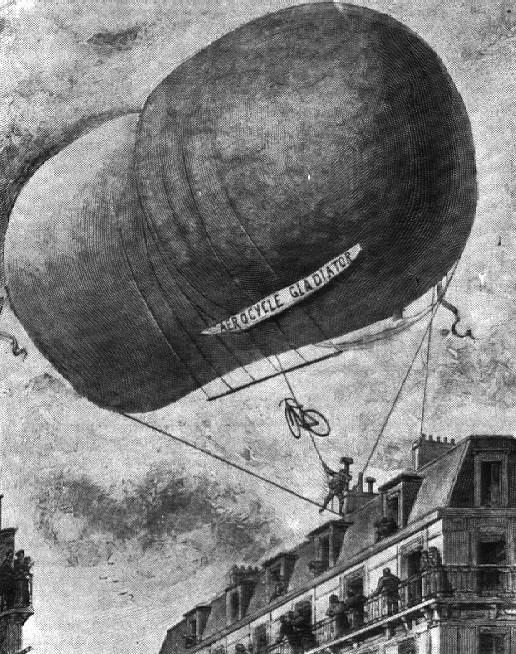

58, rue Marcadet le ballon l’Aérocycle

Un autre ballon parti de l’usine de la Villette va connaître quelques mésaventures. Il tombe sur le toit du 58, rue Marcadet, le 9 septembre 1894. Les pompiers ont bien des difficultés à recueillir Gibert, l’aérostier gravement blessé. Cet événement attire une foule considérable, occasion pour les voleurs qui dépouillent 56 personnes de leur portefeuille ou porte-monnaie…

Sources :

Les oubliés de l’Histoire, Pierre Miquel, Ed. Nathan.

Dictionnaire historique des rues de Paris, Ed. de Minuit

Wikipedia