48 – 1er juin 1944 : Arrestation de Robert Antelme

5, rue Saint-Benoît

Chapitres :

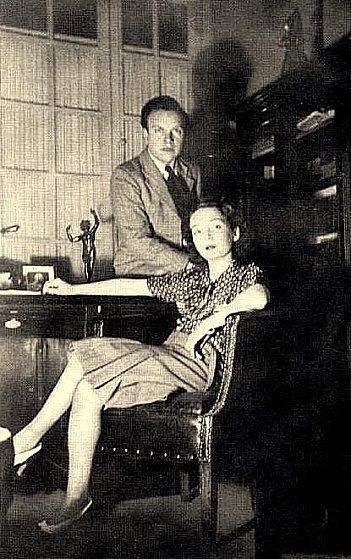

-Marguerite Duras et Robert Antelme

Marguerite Duras et Robert Antelme

En 1939, Marguerite Donnadieu (elle n’adoptera le nom de Duras qu’en 1943) et Robert Antelme sont locataires au 3e étage du 5, rue Saint-Benoît à Paris. Ils se sont mariés le 23 septembre 1939. Robert a trouvé un emploi à la Préfecture de police ; Marguerite est engagée chez Gallimard qui a publié en 1941 son premier livre, La famille Tameran, première mouture des Impudents (1943).

Elle accepte ensuite de devenir secrétaire de la Commission de contrôle du papier, chargée des attributions de papier aux éditeurs, et se trouve ainsi sous le contrôle de Gerhard Heller, le censeur de la Propagandastaffel (cf. 09), de juillet 1942 au début de 1944. Elle a donc, tout comme son mari, trempé dans la collaboration, d’autant plus qu’elle avait de bonnes relations avec Ramon Fernandez, écrivain franchement collaborationniste (cf. plus bas), son voisin du dessus chez qui elle était parfois invitée et dont Gerhard Heller était parfois l’hôte, tout comme Drieu la Rochelle, nouveau patron de la NRF (cf. 09).

C'est toute l’ambiguïté que vécurent bon nombre d’intellectuels, l’autre face de la résistante.

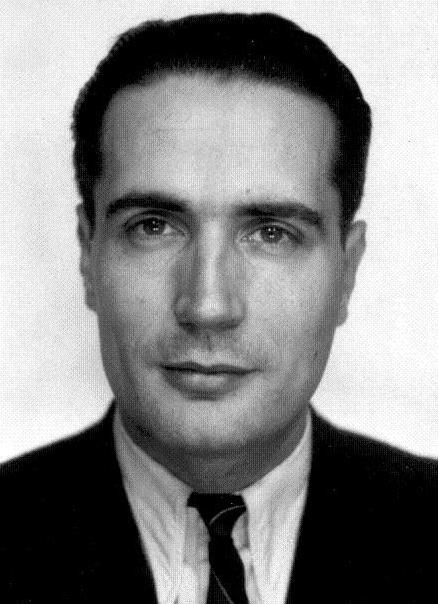

Chez Gallimard, Marguerite rencontre Dionys Mascolo, qui y est lecteur ; celui-ci devient son amant puis l’ami de Robert.

Dionys Mascolo, Marguerite & Robert Antelme

L’entrée dans la Résistance

Elle se produit en septembre 1943, lorsqu’un ami de Robert lui propose d’entrer dans le réseau de François Mitterand, alias Morland, rentré depuis peu d’Angleterre, le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés.

Robert, Marguerite et Dionys ont commencé à rendre des services, prendre des contacts, prêter un appartement, rue Dupin, comme planque et boîte à lettres ; celui de la rue Saint-Benoît sert de lieu de rencontre entre intellectuels, dont Jorge Semprun, Henri Michaux, Michel Leiris (cf. 12), Jean Paulhan - on parlera plus tard du groupe de la rue Saint-Benoît. Marguerite prend aussi le risque de cacher Jacques Benet, évadé d’Allemagne.

Début juin 1944, la planque de la rue Dupin est repérée par la Gestapo qui tend une souricière. Six personnes y sont arrêtées dont Robert Antelme et sa sœur Marie-Louise Antelme. L’un deux, Jean Munier, a réussi à s’enfuir en bousculant tout le monde ; il descend l’escalier, blessé à la main par un coup de feu, pour donner l’alerte.

Mitterand téléphone avant de passer, Marie-Louise lui répond que c’est un faux numéro, avec un agent de la Gestapo à ses côtés, lui disant : «dis-lui de monter». Mitterand, après un deuxième coup de fil et la même réponse d’une voix irritée, comprend (d’après son propre témoignage).

Trois des six personnes arrêtées mourront en déportation, dont Marie-Louise Antelme. Il y a d’autres arrestations ce même jour, dans un autre appartement : une femme est arrêtée et son mari abattu.

«La douleur»

Marguerite a échappé à l’arrestation ; dès lors, elle n’a qu’une obsession, trouver l’agent de la Gestapo qui a dénoncé et fait arrêter son mari. Elle se rend au siège de la Gestapo pour obtenir des renseignements. Elle rencontre alors un certain Charles Delval, qui lui affirme avoir arrêté son mari.

Elle entame alors une relation de plusieurs mois avec lui, devient peut-être sa maîtresse. Selon Dionys Mascolo, l’objectif était de le tuer. Mascolo raconte comment Marguerite lui a indiqué le lieu où elle allait déjeuner avec lui, afin qu’il puisse l’identifier pour pouvoir le liquider plus tard. Finalement, Delval sera arrêté à la Libération et condamné à mort. Cet épisode dramatique fera l’objet d’un des récits du recueil, La douleur.

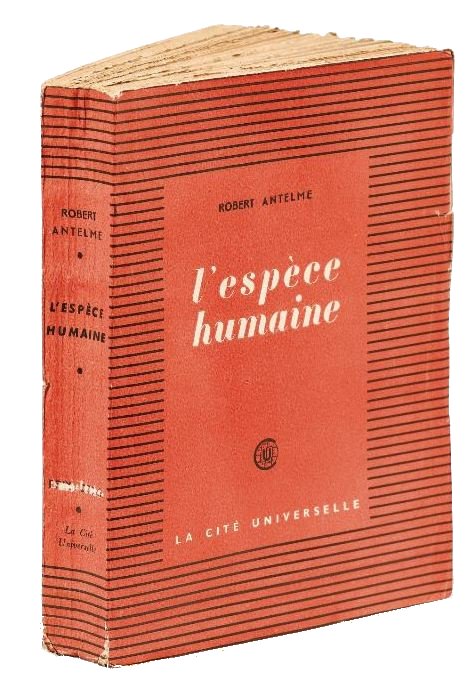

«L’Espèce humaine»

Robert Antelme est interné à Fresnes, puis transféré à Compiègne. Le 17 août 1944, il est déporté à Buchenwald par le dernier convoi en partance du camp de Royallieu. Il est affecté à un kommando du camp, Gandersheim, installé dans l’église désaffectée de l’ancien monastère de Brunshausen et à proximité d’une usine.

«L’horreur n’y est pas gigantesque. Il n’y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L’horreur y est obscurité, manque absolu de repère, solitude, oppression incessante, anéantissement lent».

Il s'agit d'une ancienne usine polonaise qui vient de se faire déménager. On y fabrique des carlingues d’avion pour l’usine mère de Rostock. Des travailleurs volontaires y sont employés, mais il est interdit aux prisonniers d’entrer en contact avec eux.

Les déportés travaillent le plus lentement possible, pour exprimer une forme de refus de participer à l’effort de guerre allemand et, surtout, pour épargner leurs forces, d’autant plus que les rations sont encore plus maigres qu’à Buchenwald. Une seule carlingue sera livrée mais défectueuse et inutilisable, les autres resteront stockées dans un hangar après le bombardement de l’usine d’assemblage de Rostock.

L’encadrement est confié à des droits communs, assassins, escrocs ou voleurs. A son arrivée, le chef de son baraquement, prisonnier politique allemand, dit : «Il faut que vous sachiez bien que vous êtes ici pour mourir». La taille du kommando, 500 hommes, fait que le contact avec les SS est étroit, mais le SS est un «Dieu», «On ne s'approche pas de lui, on ne pose pas les yeux sur lui. Il brûle, il aveugle, il pulvérise».

« Ce n'est pas une déchéance d'en être réduits à bouffer des épluchures. L'horreur, la déchéance c'est de ne pas partager ces épluchures, c'est de ne pas donner à son camarade ce qu'on pourrait lui donner. Mais manger des épluchures, c'est une espèce de devoir. Il faut essayer de vivre. Puisqu'on veut notre mort, il faut essayer de survivre.» C’est la seule forme de résistance possible, garder la conscience de vivre, refuser d’être «réduit à l’état de bête de somme hagarde et affamée». Il s’y emploie avec pugnacité.

Robert Antelme en témoigne en 1947 dans le seul livre qu’il publiera, l’Espèce humaine, livre dédié à Marie-Louise, sa sœur morte juste après sa libération du camp de Ravensbrück. Edgar Morin : «L'Espèce humaine était le premier, je dirai même le seul, livre qui fût au niveau de l'humanité, au niveau de l'expérience nue, vécue et exprimée avec les mots les plus simples et les plus adéquats qui soient».

Même dans la déchéance physique qui les pousse à voler les biscuits des chiens SS, à faire leurs besoins devant les autres, «Il n'y a pas d'ambiguïté, nous restons des hommes, nous ne finirons qu'en hommes». Bourreaux SS ou victimes, "il n'y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine".

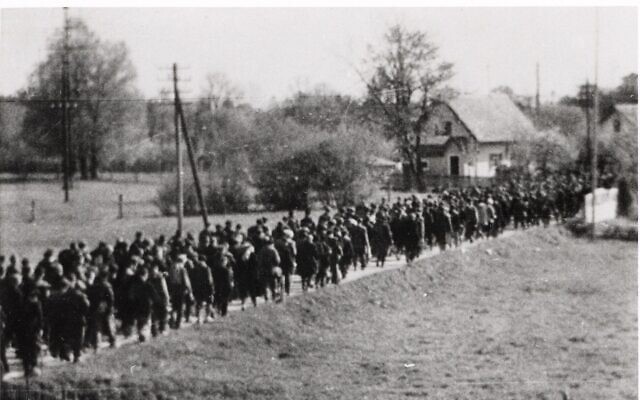

Le retour des camps

Début avril 1945, les Russes sont à quelques dizaines de kilomètres de Gandersheim. Ordre est donné le 5 avril d’évacuer le camp. Les 400 déportés partent pour une marche qui va durer dix jours, avec trois quarts d’une boule de pain pour provision et une lourde charrette à tirer et pousser. Marche éreintante, le dos courbé sous les coups, l’oreille attentive aux coups de feu destinés à ceux qui n’en peuvent plus. L’avancée russe est telle que c’est en train qu’ils finissent le voyage jusqu’à Dachau. Les survivants y arrivent le 27 avril, après plus de dix jours dans des wagons à bestiaux. Deux jours après, le camp est libéré par les Américains.

De son côté, Marguerite Antelme, interroge les déportés de retour des camps pour tenter de savoir où est son mari. C’est finalement François Mitterand qui lui apprend qu’il est à Dachau, encore vivant. Il s’y rend et finit par le trouver, au milieu de milliers de corps décharnés. Robert Antelme est dans un état innommable ; lui qui était corpulent ne pèse plus que 38 kilos, probablement atteint du typhus. François Mitterand revient quelques jours plus tard, accompagné de Dionys Mascolo, en uniforme et en possession de papiers du service de Renseignements qui leur permettent d’évacuer, ou plutôt de faire évader, l’ex prisonnier malgré la quarantaine à laquelle le camp est soumis. Mascolo évoque le retour au cours duquel Robert Antelme ne cesse de parler, d'en raconter le plus possible, «Chaque fois qu'on me parlera de charité chrétienne, je répondrai Dachau».

De retour à Paris, il se heurte à une autre souffrance, le mur de l’incrédulité.

Le couple Antelme ne survit pas à toutes ces épreuves ; la déportation a profondément changé Robert. Ils divorcent en 1946, Marguerite vit ensuite avec Dionys, avec qui elle aura un fils en 1947, Jean Mascolo.

Ramon Fernandez, le voisin du dessus

Dominique Fernandez, académicien et fils de Ramon, écrit : «Je cherche à m’expliquer, en me mettant moi-même en scène, comment cet homme, un des plus brillants intellectuels de son temps, a pu être socialiste à 31 ans (1925), critique littéraire d’un journal de gauche à 38 ans (1932), communiste à 40 ans (1934), fasciste à 43 ans (1937), enfin collabo à 46 ans (1940)».

Ramon Fernandez est le fils d’un diplomate mexicain et d’une mère française, qui n’aura la nationalité française qu’au moment de son mariage avec Liliane Chomette, la mère de Dominique.

C’est surtout comme critique littéraire que Ramon Fernandez est reconnu avant guerre ; son Gide de 1931 est tenu par Gide lui-même pour le meilleur écrit le concernant. Sa Vie de Molière reste un classique. Il entre à la NRF en 1923, grâce à l’entremise de Proust.

Adhérant à la SFIO depuis 1925, c’est surtout après l’attaque des Ligues contre l’Assemblée nationale le 6 février 1934 qu’il s’engage dans le combat politique en contribuant à Marianne, revue résolument à gauche ; il adhère au Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, se réclame du marxisme, mais pas du communisme.

Pourtant, deux ans plus tard, en pleine période du Front populaire, il change radicalement de camp, prend fait et cause pour Franco dans la guerre civile espagnole, alors que, quelques mois plus tôt, il soutenait pleinement les Républicains.

Surenchère en 1937 : il adhère, avec Drieu la Rochelle et Bertrand de Jouvenel au PPF de Jacques Doriot (cf. 11), il publie régulièrement dans son journal, L'Émancipation nationale et devient membre du bureau politique. «Doriot est très proche du philosophe grec», ose-t-il écrire !

Arrive l’Occupation. Il devient, aux côtés de Céline, Brasillach, Lucien Rebatet, l’un des chantres de la collaboration. Alors qu’il avait pris ses distances avec la NRF, il y revient après que Drieu en eut pris la direction, ; il collabore à La Gerbe du pro-hitlérien Alphonse de Châteaubriant ; l'Allemagne nazie est le meilleur des remparts contre le bolchevisme.

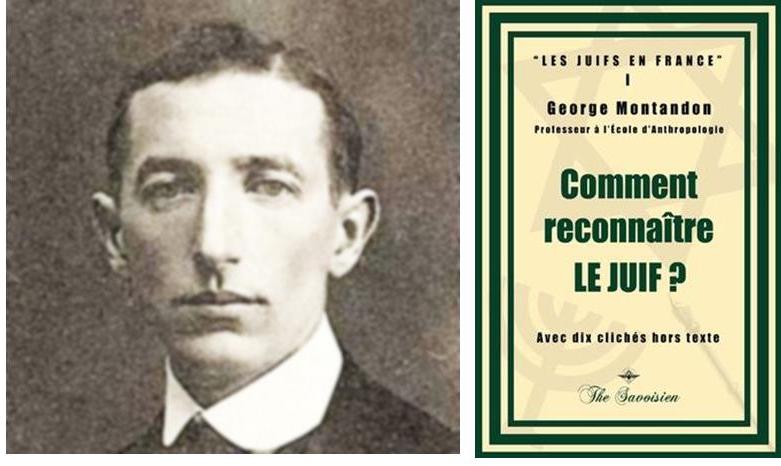

Des écrits mais aussi des actes comme sa participation, en 1941, au voyage des écrivains à Weimar, patrie de Goethe, à la demande de Goebbels, avec Jacques Chardonne, Brasillach, Jouhandeau, Drieu ou Abel Bonnard. Voyage organisé par le lieutenant Gerhard Heller, tête pensante de la Propaganda Staffel, qui contrôle notamment l'édition par la répartition du papier. Heller est aussi un habitué des soirées de la rue Saint-Benoît organisées par Betty Bouwers, la compagne de Ramon, où l’on rencontre la fine fleur de l’intelligentsia collaborationniste, ainsi que Marguerite Duras, parfois. Ramon Fernandez fait d’ailleurs partie des écrivains accrédités par cet organisme pour effectuer le travail de relecture. Il atteint un sommet en participant à un meeting antisémite organisé par Georges Montandon, théoricien du racisme et eugéniste !

Alcoolique (alcoolisme qui l’aide peut-être à supporter ses contradictions), atteint d’un cancer, il meurt d’une crise cardiaque le 2 août 1944 ; il échappe ainsi à l’épuration et à une probable lourde condamnation.

Ses obsèques se déroulent à Saint-Germain-des-Prés, avec les honneurs, dans un Paris encore occupé, en présence de la fine fleur des collaborationnistes, mais aussi de quelques opposants politiques, rendant plutôt hommage à l’auteur des essais sur Proust et Balzac.

Sa compagne, Betty Bouwens, sera tondue en 1945 et internée à Drancy (avec Marie Laurencin). Elle inspirera plus tard le personnage féminin de Hiroshima mon amour, film d’Alain Resnais en 1959, dont Marguerite Duras a écrit le scénario.

Pour en savoir plus :

Robert Antelme, L'Espèce humaine, Éditions de la Cité universelle, 1947,

Marguerite Duras, La douleur, P.O.L., 1985, Paris.

Autour de Robert Antelme. Temoignages - Entretiens (www..cairn.info)

Dominique Fernandez, Ramon, 2009, Grasset